昨日打扫房间,无意间翻出了许久未动的文件夹,里面装着那份纽约大学录取通知书。第一句话是:

Congratulations! You made it!

这句话承载着一种我始料未及的冲击,穿越厚重的时空向我袭来。

这冲击包含着曾经的欣喜,也携卷着这一年的酸甜苦辣,但更多地来自于此时的我与彼时的我一瞬间的对视,才惊觉自己的心态已是截然不同。

在许许多多的转变之中,我最希望自己能更早懂得的,是一种

“起点心态”。

曾经的我,在浑然不觉中过着一种“离散”式的生活。并非我不努力,

而是源于一种

“终点心态”

。

努力到了大学以后,我便在潜意识中将那当做一个终点。

在接到纽大录取的那一瞬,我的那种“终点感”尤为强烈。很大一部分是因为,我们新上任的系主任是金融界大名鼎鼎的Peter Carr,又处于全球金融中心纽约,所以非常欣喜;另一部分是因为自己全程DIY,拿到了有奖学金的offer,有一种卸下重担的轻松成就感。

于是从那时起到出国三个多月的时间,

虽然我仍会经常去图书馆学习,但那个“终点”的错觉,却始终让我无法真正静下心来做事。

毫无准备地开始了新生活

当我拖着两个行李箱走出机场,站在纽约街头时,

我发现自己对即将到来的生活几乎毫无准备。

由于不是第一次来美国,我并没有太强烈的新鲜感。时间在置办家具、办理电话卡和银行卡等一系列的琐事中消逝得格外快,在没有时间想家的时候就开始了新学期,

并且在反应过来之前,我就像周围的所有人一样被席卷进了寻找暑期实习的激烈竞争。

面对Goldman Sachs, JP Morgan这样的大投行,每个人都趋之若鹜,更不用说那些买方的大型Hedge Fund(对冲基金)了,但名额却少得可怜。

我看着邮箱里累积了一封封来自不同公司的拒信,再看看我同一个项目的室友,面试不断,在圣诞节前夕收到了JP Morgan的offer。

这个对比,让我很快就在接下来的生活中寻找原因。

发现自己真的已经输在了起点

比如做同一个project,

我发现一些知识对于我是全新的,但对于我的同学们并不是,他们往往已经学习过并开始尝试应用了。

所以我在小组合作的过程中显得被动就是必然了,那种感觉非常不好。而这些同学中的大部分,

恰恰是在来美国之前的那几个月已经抓紧时间做了必要的知识储备。

再比如我在错过了几次学校career center的各种面试辅导、职业规划的活动之后,才开始真正关注这份资源。

而我的很多同学,在来美国之前就已经了解了开学伊始有哪些活动,并很早就注册了,

不仅仅是career center,还有很多其他的资源。

这让他们没有错失机会,能充分利用学校可以提供的帮助,适应生活、提升自己。

再比如,生活里,我常常被动的被同学带着玩,因为我除了自由女神、帝国大厦和大都会这些耳熟能详的名字,并没有再认真地去了解纽约这座城市还有什么值得探索的地方,也没有按照校历好好规划自己的假期,比如该去玩什么、去哪里旅游、要完成什么事情。

毕竟这种学生时代无忧无虑的假期在工作后就十分难得了。

我看着许多和我一样初来纽约的同学常常在朋友圈晒出自己去了哪些我根本不知道名字却相当有趣的地方,或者做了什么有趣的事,便会惊觉自己的生活真的十分单调。

于是从学习、求职到生活,我都无一例外地措手不及。

而我所说的那部分同学,之所以可以比我更早地意识到什么才是重要的,如何才能让生活井井有条又不乏惊喜,

很大程度上来自于他们比我更早地有意识去了解信息,去规划准备。

而“起点心态”是真正做好准备必不可少的一点。

这是一个思维习惯的问题

后来我慢慢才意识到,我所拥有的那种思维,很大程度上来自于我们从小接受的教育。

我们太习惯于“高考后就轻松了,大学就自由了”的谎言,这个谎言之可怕在于它在抹杀我们心中“终身学习”的意识;

也太习惯于应试教育下将考试作为学习的主要目的,而不是探索兴趣与解决问题;

更习惯于在被动、灌输式的学习中抛弃深度思考与质疑,而它们却恰恰是获取新知最可贵的品质。

思维的坏习惯往往比生活习惯更加根深蒂固而难以觉察,正因如此,要改变这种“终点心态”并不容易

。

在我看来,磨砺与见识缺一不可。经磨砺让我懂得了“终点心态”的害处之深,长见识让我明白了“起点心态”的裨益之大。

磨砺包括着面对新环境的无措,见识则是看到身旁的确有人已在相同的时间内如鱼得水;又比如磨砺是自己在寻找暑期实习时拿面试都十分困难,而见识是身边却有人可以不停接到十分难进的投行与基金公司的面试;

再比如磨砺是自己习惯性地用期末考试来作为一门课学习的终点,也很难享受考前的复习时光,但见识就是看到那些已经在学术界与业界都已有很高成就的教授们,依然时刻展现着对学术与研究的热情和严谨。

除此之外还有许许多多,

但所幸,所有的磨砺与见识都帮助着我从“终点心态”逐渐转变为“起点心态”。

背井离乡还教会我这三件事

首先,我需要明确定义一下我所说的“背井离乡”。它具备三个条件:

所在地与家乡有遥远的地理距离

与从小适应的社会文化有巨大差异

无亲无故

而大多数普通孩子的留学恰恰满足了这三点,可谓正宗的“背井离乡”。

“背井离乡”教会我的那些事:

1.

学

会

珍惜

、包容与感恩

。

具体到生活里,就是让自己成为快乐的来源

;不要把任何人的陪伴与付出看作理所当然;不要任意苛求别人或放大别人的缺点

。

对待师长、朋友甚至陌生人,我们往往做得更好;但对待常伴身边的亲近之人,我们却很容易变成一个“被宠坏的孩子”,失去自控力,苛求别人的付出,无限放大对方的瑕疵。

其实不仅仅是父母与子女的关系,很多的亲密关系都是如此,夫妻、恋人、密友等等。

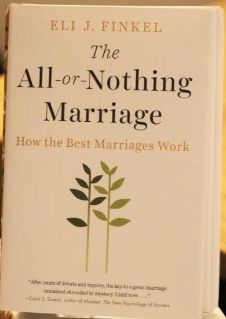

心理学家伊莱.芬克尔 (Eli Finkel) 在他的新书

《非成即败的婚姻》

中提出应对婚姻满意度下降问题的措施,我想其中的精髓对于经营亲密关系,都有很大借鉴意义。

除了如何对待与他人的关系,如何处理与自己的关系也很重要。

书籍《非成即败的婚姻》

2.

让我更能了解自己真实的天性,打磨自己的价值体系。

出国之后,一切都不一样了。我像一条被席卷到另一片大洋的鱼,只能一边拼命地游,一边熟悉新的生态环境与游戏规则。

每段经历结束,都需要坐下来看看自己过去相信的一切有没有被打破,什么需要坚守,什么需要放弃。

天性中的许多特点会在这个过程中自然地显露,比如说性格中倔强但也温和的真实底色;比如说独处更让我放松,但社交更让我兴奋;比如面对挑战与安逸,潜意识中更倾向于前者。

而原生家庭带给自己的可能并不属于天性的一些东西 (往往是一些观点,对一些事的态度等),会慢慢淡化甚至脱落。

比如不再认为一个人的能力 (表现在事业的成功) 与他的品行具有正相关性;比如不再对嘻哈文化有偏见,而是学会欣赏,并了解hiphop舞蹈与芭蕾舞的不同与相通之处。