地名是一个地域文化的载体,一种特定文化的象征,一种牵动乡土情怀的称谓。

在鄞州,很多地名就蕴含着丰富的文化内涵。

金家漕

,一个名不见经传的小村庄,但它却是鄞州乃至整个宁波地名史上,凸显江河水运、对一方地域发展起到至关重要的表现和遗存。

依旧热闹的城区街巷

宁波有漫长的海岸线,港湾曲折,岛屿星罗棋布。全市海域总面积为9000多平方公里,海岸线总长为1500多公里。宁波也是浙江省八大水系之一,河流众多,整个甬江流域,因雨量充沛,水资源丰富。这一水文特点直接体现在地名命名上。

在构成宁波市地名的“通名”中,直接或间接与水有关的就有:水、江、河、湖、海、泉、溪、潭、漕、渡等。

漕,即水道运粮,也指水运他物。《说文解字》中就对漕做了解释:“漕,水转谷也。”而转就是运的意思。漕运,旧指我国历代王朝将征调的粮食利用水道运往京城或其他指定地点。宁波地名中,以“漕”为通名命名的就有不少,长漕、后周漕、徐家漕、大漕、杏样漕等多达数十处,而且不难发现,它们都在一些重要河道两岸,无一例外。

聚亿广场

金家漕,就在现在的钟公庙街道。据传,金家漕的“漕渚”距今已有400多年的历史,当时是由村民自行出资开挖,主要为了运输粮食、灌溉土地、排涝等作用,而金家漕也因漕而得名。

这个漕的起点为原金家漕村的晒谷场,全长2000多米直通娥菜江。几十年前,金家漕附近的村民卖粮全靠金家漕渚运输。而当时可以从金家漕出发到五乡,到姜山,到钟公庙粮站。2008年,因旧城改造,漕段部分填埋,漕渚亦不复存在。

随着城市化进程的不断推进,原来的金家漕村原拆原建,变成了现在的金家漕小区,原来让村民赖以生存的漕也摇身一变,变成了大体量的商贸综合体聚亿广场,而在金家漕村的农田上,也造起一幢幢小区高楼,一切都发生了翻天覆地的变化。

几乎一辈子跟漕打交道

临水而居,择水而憩,向来是古人的一种生存方式。而居住在金家漕边,显然是先人一种智慧的选择。

黄财友就是土生土长的金家漕人,虽然老人今年已经88岁,但是思路清晰,回忆起关于金家漕的点点滴滴,如数家珍。老人说拆迁前金家漕村由金家漕和富浪漕两个自然村组成,从名字上也可以看出,这两个自然村都是依靠漕而生存发展起来的,而金家漕要比富浪漕大很多。经过多年的生息繁衍,金家漕一点点不断发展壮大。

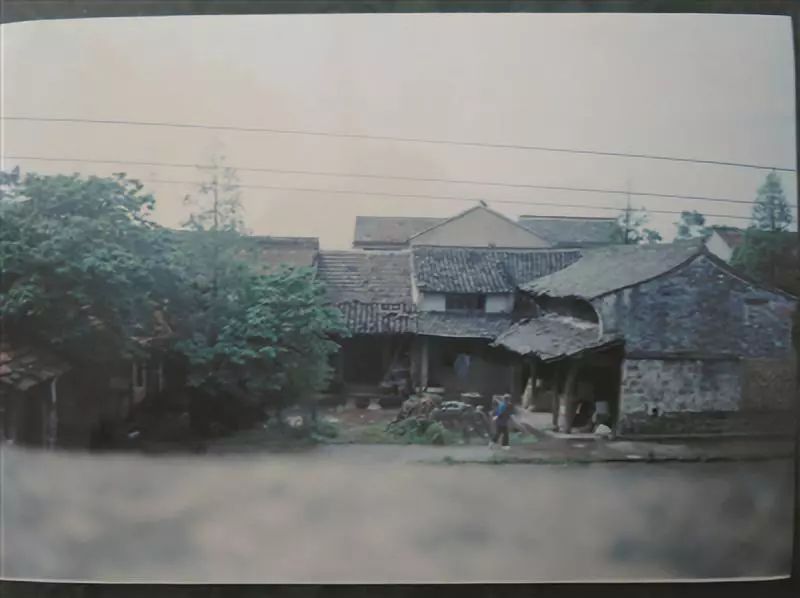

拆迁前的金家漕村

和那个年代的大多数人一样,几乎没上过一天学的黄财友,15岁时便下地放牛,过起了面朝黄土背朝天的农民生活。而农民的生活,更是跟这个漕密不可分。在黄财友的记忆里,小时候灌溉农田的水就是用水车从漕里打上来的。再后来,临着漕渚安装上了一只水泵,那是一个村庄500亩农田的灌溉来源。

从1956年到1976年,黄财友在金家漕村当了20年的大队书记,对金家漕的一草一木,老人比谁都了解。“金家漕的漕渚是半个椭圆形,村民们围着漕渚建着一排排的房子。”

在金家漕这个漕渚上,村民们集资造了三个河埠头,分别是刘家河埠头、俞家河埠头、杨家河埠头,老人说在金家漕村,这三个姓也是村里的大姓。平日里,河埠头上都是洗洗涮涮的妇女,可到了双抢时节,这里可是人来人往。

拆迁前的金家漕村

自古金家漕村都以种植水稻为主, 每年7月底稻谷丰收时,农民们留下口粮,就要把稻谷运送出去交公粮。木头船上,用竹筐装着金黄色的谷子,两两相叠后,沿着漕段运送到姜山、五乡、新河头一带。除了运送粮食,漕运最多的就是从城里运来的“农家肥”,在那个年代,村里几百亩农田的肥料就靠这个。

让黄财友最自豪的是,在宁姜公路未造之前,从南面过来去宁波市区的人们,必经之路就是金家漕,他说当时的金家漕被称为交通要道可一点也不为过。

一路见证金家漕的质变

社工刘大芳一路走来,可谓见证了拆迁带给金家漕的“质变”。今年56岁的他出生在金家漕,是喝着这里的水长大的本地人。刘大芳的父亲和黄财友是同辈人,两人还是工作上的好伙伴。当年黄财友是大队书记,刘大芳的父亲则是大队会计。很多年后,刘大芳接了黄财友的“衣钵”,成为了后来的村支书。他说一路走来,金家漕的变化真的很大。

在刘大芳小时候,放牛还是农家人的“必修课”,13岁下地放牛,他还清楚地记得当时金家漕有4头牛,金家漕的所有农田都指望着这几头牛耕作。几年后,村里开始引进拖拉机,众人见刘大芳这小伙子干活麻利,头脑也灵活,便推荐他去学开拖拉机,他也不负众望如期考出了驾驶证,刘大芳说那个时候全村就他一个人会开这新玩意。有了这部农用拖拉机,金家漕村几百亩农田的耕作一下子变得轻松起来。

金家漕小区

在金家漕中水运的船只也发生了巨大的变化,原来的木头船变成了水泥船,水泥船体积大,能装运的稻谷自然也多很多。刘大芳还清楚地记得那个巨大的变化,“木头船只能装20筐稻谷,水泥船却能装50筐。”

随着分田到户政策的施行,这里的村民也渐渐从农田中脱离出来,有些人进厂工作了,有些人则在农田上搞起蔬菜大棚。生活条件改善,金家漕的作用和地位却一天天地削弱,甚至这里的水也变得越来越脏。“以前淤泥还能挖出来育秧苗,现在不种地了,淤泥都没人挖了。” 刘大芳究其原因是因为这里的人们不再靠水生存了。

2008年,金家漕开始动迁,作为村干部的刘大芳是第一时间把这好消息带给村民的人。在金家漕村村委班子的负责下,金家漕顺利完成了拆迁工作。曾经村民也为新小区取怎么样的名字商榷过、争执过,最后,大伙儿还是决定叫“金家漕小区”。

社区是村庄的延续

金宁社区是钟公庙街道加快城市化建设中所形成的典型的安置型社区,就是由原来的金家漕村拆迁安置而来。从村民变成居民,人们的生活水平发生了质的改变。

从2008年动迁,到2012年社区成立,金宁社区一致在努力让这里的人们过上后村民的幸福生活。因为社区内老人居多,所以社区立足老年人较多的实际,以服务老年人为主旨,创立富有特色的“爱驻夕阳”老年服务品牌,还创造性地下设了三个子品牌:“无声世界辉映夕阳红”阿荣理发店为社区老年人提供一年12次优质、价廉的理发服务;家庭医生签约,社区卫生院为社区老年人提供每周一次的免费测量血压、血糖,建立健康档案,以及每月一次的健康知识讲座;“岁岁平安月月同庆”邀请同月生日的老年人过集体生日。

拆迁前村里的刘氏宗祠

今年5月,社区还引进了鄞州区银巢服务中心,开设了“夕拾学堂”社区老年大学,为老年人定期开设科技、养生、艺术等课程。社区通过开展形式多样的敬老、爱老活动,不断丰富老年人的精神文化生活,使社区老年人老有所乐、老有所养。

此外,社区内及周边生活娱乐设施齐全,区域内有金家漕幼儿园、图书室、乒乓室、多功能室和室外健身设施等一系列场所,附近还有金家漕小学、金家漕菜场,让居住在这里的人们幸福指数不断提升。

今年6月,聚亿商业广场盛大开业,使这里的商贸更加繁荣。金家漕的人们感慨曾经的家园不复存在的同时,更加庆幸时代的发展,让他们过上了做梦也想不到的生活。

金家漕村,是鄞州城市化进程中很普通的一个村,却也是一个很典型的村。它曾经是那样的渺小,那样的名不见经传。

它名字的由来其实挺随意,只因为一个漕,虽然没有考证,但记者觉得可能很多年前,是一位姓金的人带着家人落户于此,然后一代代地繁衍生息后,也许曾几何时,金姓才是这个村的大姓。

拆迁,改变了这里人的命运,采访时大家都感叹做梦也不会想到能过上如今的生活。就如一位老人所言,年轻的时候他每天奔波于田间是为了养家糊口,如今他还是喜欢到田间种瓜果蔬菜,只是没想到,到了这把年纪种地竟然成了兴趣。

来源 | 鄞响客户端

编辑 | 方也