本篇开始之前,先讲一个广为流传的真实故事。

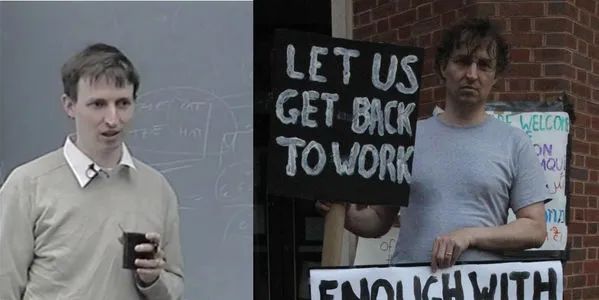

Daniel Povey,

语音识别的大牛,他牵头做的开源工具Kaldi基本上是语音识别学科的基础设施之一。

本来就职于约翰霍普金斯大学的他,过着无忧无虑的生活,在大学里教着人畜无害的语音识别。

校门口有一些流浪汉,有退伍老兵也有被老婆坑成无产者的人,

Daniel和他们关系很好,经常花钱给他们买食物。

Daniel从事的语音科学行业对计算机的算力使用非常大,他托管在学校服务器机房的电脑经常因为过载而无法使用,这时候就需要他肉身前往机房重启服务器。

2019年有一段时间,大学里的学生们闹事,为了搞抗议占领了机房在的教学楼,Daniel想进去重启服务器被拦下,眼看着服务器要因为过热烧掉,于是就和学生们对骂了起来。这帮白左学生在争执中动手打了Daniel,结果在校门口的那些流浪汉们看不下去了,冲进来把学生们给暴揍了一顿。

Daniel因此被大学解雇,当然这样的大牛到哪里都抢着要,他很快收到了Facebook的邀请,结果那些学生们诬告他是一个种族歧视者。FaceBook畏惧风评被害,只能说要彻底调查清楚这件事才能和Daniel签劳动合同,其他的互联网公司也纷纷回避。

与此同时,Daniel收到了来自中国的邀请,许多中国公司邀请他来中国工作,中间经历了大量的拉锯,最终Daniel选择到小米公司工作

。

Daniel为什么离开美国来到中国?因为这里没有那么多政治正确,而美国的政治正确已经成为封杀思想自由,对他人进行迫害的借口。

Daniel

在辞职信中写道:

“在这种环境下,白人男性似乎被期望通过表达他们对除了自己以外的每一个人口群体的独特关注,来不断地为自己的存在赎罪,比如一只阉割的小狗或者一些贾斯汀 · 特鲁多的男孩。在我看来,这很可悲,我一点也不接受。我不准备为自己的身份道歉。我不认为同理心应该妨碍批判性思维,或者基本的自尊。我不认为一个人因为自己是少数民族就可以随意破坏别人的生活,我也不认为仅仅因为反对一个受害者身份使他们在政治上无懈可击的群体就应该被解雇。对于这里的某些人来说,这可能听起来很有争议,但对我来说,这似乎是常识。”

Daniel Povey

的遭

遇并非个案。美国南加州大学商学院的一名教授,近日因为在课堂上讲解不同国家的讲话习惯时,提到中国人在说话时常常会使用“那个那个”一词。谁知因为这个中文词语的发音与英文中对黑人极具侮辱性的“黑鬼”(N**ger)一词发音近似,结果这名教授竟然遭人举报被停课。许多华裔科学家因为华裔身份,遭到各种理由的迫害,比如

今年1月

被逮捕

的

MIT教授陈刚。

虽然美国的科研投入仍然首屈一指,但是政治正确导致的“思想钳制”正在

扼杀美国的创新活力,使其投入产出越来越低。

类似的事情曾经发生在纳粹时期的德国,早在几十年前的苏联也曾经上演过。

二战之后,苏联可能是对于科技研发最为积极的国家,研发投入占GDP比例增长速度很快,国家层面对科学技术的发展给予绝对的物质支持。

1950年为 0.99%,而到了1985年达到了3. 11%。1970年,苏联研发投入为117亿卢布,1980 年为223亿卢布,1985 年为286亿卢布,在苏联解体前的1989年,研发投入高达436亿卢布。苏联的研发投入投入占国民生产总值比例一直很高,20 世纪 50 年代占 2%,60 年代占 3% 左右,70 年代上升到 4% 左右 ,1989 年为4.7%。这个指标同当时的美国、日本、德国和法国相比也是很高的。

作为对比,2018年美国的研发投入占GDP比例为2.84%,中国为1.97%,研发投入占比第一的韩国这一数值为4.32%。

由于有国家对科学事业的强大支持,苏联科研机构和科研人员的数量呈快速增长趋势。

20 世纪50-60 年代,苏联科学规模的迅速扩大,科研机构由1950 年的3447个增长到1975 年的5327个,25 年间增加了 54.5%。

根据国家计划工作委员会的相关统计,1929年末,苏联全国科研人员的数量仅仅为 35000人。20 世纪70年代初,科学技术事业成为吸引大批有才能青年人的领域,苏联科学院所属部门的科学研究人员数量超过美国,达到世界所有国家的科研人员总和的 33%,居世界第一位。

1987年,苏联的研究人员总数为151.79万人,日本为48.78万人,美国为79万人。日本每万名国民中研究人员为39人,美国是33 人,而苏联是53人 。

不仅如此,苏联的科研人员有强大的后备力量。苏联不断改进科研人才的培养方式和质量,使大学生和研究生能直接参与科研活动。20世纪 80 年代中期,苏联规定,大学生从三年级或四年级开始,要在科研所实习,由研究人员给他们上专业课。同时,要求他们的论文与当前所选的科研方向密切联系起来。

与巨大的科研预算投入以及规模庞大的科学研究活动相比,苏联的研究成果,特别是原创性的科技创新成果少得可怜。为什么会产生如此巨大的反差呢?

一个最根本的原因是,科学研究需要自由探索的精神。但是自从二十世纪三十年代之后,苏联科研界的自由探索精神被大肆摧残,几近调零。

在斯大林独揽党政大权的同时,苏联开始用“左”的方针处理科学技术与政治包括意识形态的关系,自然科学研究和科学哲学研究大都在劫难逃。

控制论的创立者诺伯特·维纳的话,成为这一局面最好的注脚:

“科学是一种生活方式,它只在人们具有信仰自由的时候才能繁荣起来。基于外界的命令而被迫去遵从的信仰并不是什么信仰,基于这种假信仰而建立起来的社会,必然会由于瘫痪而导致灭亡,因为在这样的社会里,科学没有健康生长的基础。”

1934-1938年的“大清洗”运动中,一批被认为有罪的科学家和工程师被投入“沙拉什卡”,一些分支学科如经典遗传学、生物学遭到彻底毁灭,之后在所有学科领域都要按照上级的命令召开各种大会,要让无产阶级占领科学阵地,数千科学家或者失去生命,或者失去工作。

导致遗传学在苏联毁灭的“李森科事件”,可以说是苏联科技史上的最大耻辱。

20世纪早期,美国科学家摩尔根(T.H.Morgan)通过一系列果蝇实验,在遗传学领域有了前瞻性的重大发现,引领了基因和遗传特性的研究,因而在1933年获得诺贝尔奖。遗传学成为全世界生物学领域的热门学科。

在苏联这样的高纬度国家,遗传学特别是植物遗传学尤其得到重视,因为这是培育高产作物、解决国家粮食问题的不二法门。

在基因遗传理论的基础上,苏联科学家瓦维洛夫率先提出建立基因库的计划。1916~1933年期间,瓦维洛夫多次率领采集队到世界各地考察,先后到过伊朗、阿富汗、埃塞俄比亚、中国、中美和南美等几十个国家,采集了几十万份作物及其近缘植物的标本和种子,用形态学、细胞学、遗传学和免疫学等方法进行鉴别、整理和分类。他根据研究结果提出了一个假说:栽培植物的起源中心应是其野生亲缘种显示最大适应性的地区。这个结论写入了《栽培植物起源变异、免疫和繁育》一书中。此后他提出了世界12个栽培植物起源中心。

由于瓦维洛夫在植物遗传学方面做出的巨大成就以及奠定了良好的研究基础,他所领导的应用植物研究所成为全苏联乃至全世界瞩目的遗传学研究中心。1933年,美籍德裔遗传学家赫尔曼·约瑟夫·穆勒受到

瓦维洛夫

邀请,来到苏联科学院工作(穆勒是诱发突变的发现者,后来于1946年获得诺贝尔生理学和医学奖)。

随着穆勒这样的国际一流学者的加盟,苏联俨然成为国际遗传学研究中心。然而,李森科登场了。

右一为李森科

李森科出生于乌克兰一个农民家庭,1925年毕业于基辅农学院后,在瓦维洛夫领导下的一个育种站工作。1929年,李的父亲偶然发现,在雪地里过冬的小麦种子,在春天播种可以提早在霜降前成熟。李森科在此基础上,发展了一种称为“春化处理”的育种法,即在种植前使种子湿润和冷冻,以加速其生长。

春化处理有一定科学依据,但是效果十分有限,李森科却将其发现夸大为解决霜冻威胁的灵丹妙药,并发展了一整套理论。为此,乌克兰农业部决定在敖德萨植物育种遗传研究所里,设立专门研究春化作用的部门,并任命李森科负责。李森科推广这种技术,不是依靠严格的科学实验,却是借助于浮夸和弄虚作假。他理所当然地受到了正直科学家的批评,最主要的批评者就是穆勒和李森科的领导瓦维洛夫。穆勒把基因遗传学与李森科理论的斗争比喻为医学与巫术、天文学与占星术、化学与炼丹术的对抗。

面对批评,李森科不是检讨自己的研究方法和对待科学的态度,而是转而进行政治投机,绕开学术层面的争论,从政治层面打击对手。

1935年2月14日,李森科利用斯大林参加全苏第二次集体农庄突击队员代表大会的机会,在会上做了“春化处理是增产措施”的发言。

李森科在他的演说中谈到,遗传学的争论就像对“集体化”的争论,是在和企图阻挠苏联发展的阶级敌人作斗争。他声称反对春化法的科学家:“不管他是在学术界,还是不在学术界,一个阶级敌人总是一个阶级敌人……”。李森科将学术观点与政治立场捆绑到一起,对基因遗传学进行大肆攻击,这一手段得到了斯大林的首肯。

上世纪30、40年代,基因

遗传学的正确性并不像现在那样一目了然

:在1959年发现水平基因转移之前,基因遗传学始终未能对解释植物嫁接做出合理解释,这也是

苏联农学最引以为豪的成就之一。

李森科的理论却能够对植物嫁接给予逻辑上自洽的解释。一些生物学、农学领域的科学家也纷纷站队。

观点路线之争本是学术界的常事,比如爱因斯坦与波尔为代表的哥本哈根学派就量子力学曾经长期针锋相对,水火不容。在一个国家内部,学术观点之争不仅关系到学术声誉,更关系到研发经费的分配。当关系到名利和切身利益之时,科学家也如同凡夫俗子一般不能免俗,人性的阴暗面被充分地暴露出来。当这一切又卷入政治斗争,那么悲剧的发生也就不可避免了。

在政治斗争的波及之下,苏联科技界不仅损失了许多优秀的栋梁之才,自由探索的科学精神受到严重抑制。

穆勒被迫逃出苏联,

瓦维洛夫于1940年关押入狱,1943年因营养不良在狱中去世。除了生物学,当时苏联的各个学术领域都被政治斗争所波及,

遭受迫害的著名学者还包括经济学家康得拉季耶夫和恰亚诺夫、作家巴别尔、植物学家米歇耶夫、著名外科医生科赫、坦克设计师扎斯拉夫斯基、无后坐力炮发明者库尔切夫斯基、飞机设计师图波列夫、第一批火箭发动机的研制者火箭科学研究所所长克列伊梅诺夫、喀秋莎火箭炮的发明者朗格马克、苏联第一颗人造卫星的总设计师科罗廖夫、实用矿物学创始人费多罗夫斯基等等。

苏联理论物理学家鲍里斯·赫森(Boris Mikhailovich Hessen)的个人遭遇,从更为广阔的视角体现了政治入侵学术之后造成的悲剧。

在1931年于伦敦举行的第二届国际科学技术史代表大会上 ,赫森提交了一篇影响深远的论文:

《牛顿(原理)的社会经济根源》(《The social and economic roots of Newton's ‘Principia’》)。

与那种认为牛顿力学仅仅是伽利略和第谷以来,地面和天体力学研究成果之集大成或牛顿站在巨人肩膀上天才创造结果的流行观点迥然不同,赫森的分析表明,

当时水陆交通、工业生产和军事活动等经济和社会需要,对于牛顿力学的诞生起了相当关键的作用。

长期以来,实证主义、马赫主义和逻辑实证主义在西方世界盛行 ,导致人们倾心科学知识自身的逻辑演进 ,而对科学知识与社会的关系则熟视无睹。赫森的论文使人们在科学知识逻辑演进之外,看到了牛顿力学与当时经济、社会之间深刻的内在联系,极大地开阔人们的视野。

这篇论文在大会乃至整个西方科学界和思想界产生了热烈反响。许 多一流学者如贝尔纳 、普赖斯、李约瑟、图尔明等都一再表明,这篇论文引起了他们的强烈共鸣。

受赫森的直接影响,默顿完成了《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》。李约瑟正是受到赫森的启发,来到中国研究中国古代科技史,并完成了十五卷巨著《中国的科学与文明》,在书中提出了著名的李约瑟之问:

“尽管中国古代对人类科技发展做出了很多重要贡献,但为什么科学和工业革命没有在近代的中国发生?”

赫森命题对科学史、科学哲学及科学社会学研究产生了重要的影响,

使得人们开始深入研究科学创新的内在机制,

为提升科学研究效率,在国家政治层面实施有利于科学创新的战略打下基础。

“赫森命题”发表的时候,正值“大萧条”时期,一方面,新的生产工具与生产手段不断投入使用;另一方面,人民群众大量失业,陷入愈发贫困的境地。面对这一矛盾,一些资产阶级企图以“退回到小手工业”作为解药。

赫森认为,这类言论表明

资产阶级已经由科学技术的推动者变成了钳制者,

“科学的发展来自于生产,成为生产力桎梏的社会形式同样也是科学的桎梏”,

改变社会的真正方法不能从天才的灵感中获得,也不应该返回过去的“美好时光”,而是要彻底改造整个社会系统。

“培根、笛卡尔和牛顿所创造的新研究方法战胜了经院哲学,并导致了新科学的产生,而这正是新生产方式战胜封建主义的结果。

社会主义的建立不仅要运用人类思想的全部成果,它也通过为科学设置一些新的、迄今未知的任务,来为其发展指示新的道路,并为人类的知识宝库增加新财富。

只有在社会主义社会,科学才成为全人类的真正财富。社会主义正为科学的发展敞开大门,在社会主义社会,无论是在无限的空间,还是在永恒的时间中,科学的发展将会永无止境。”

“赫森命题”直指资本主义根本矛盾,深刻影响了大萧条中上台,苦苦追寻解药的美国罗斯福政府。

大萧条重创了西方对资本主义的信心,许多有识之士纷纷转向社会主义来寻求解药,罗斯福就是其中最有代表性的一员。

几十年后,英国科学史家霍尔(A. R. Hall, 1920-2009)评价道:

“一方面,腐朽的资本主义经济、文化、各个科学部门、认识论、世界观和世界感觉产生了深刻的危机;

另一方面,年轻的社会主义,马克思主义世界观主导的文化-历史进路正在兴起……处在十字路口的科学将向何处去?

是走向西方腐朽的华尔街还是东方即将破晓的黎明?

”[Hall 1975, p. 266]

罗斯福政府不再拘泥于资本主义“政治正确”那一套,不仅效仿社会主义国家的做法积极干预经济,而且参照赫森论题和苏联

国家计划委员会的做法,奠定了“大科学体制”的基础。

美国两党虽然在许多政策上有摇摆,但是对于科技创新战略则保持惊人一致的延续性,前赴后继建立“大科学”研究体系,可以说都是赫森论点的后续影响,或者说吸收了社会主义科学研究的优点。这一系列转向,使得美国在战后走出了以科技创新为引擎的经济发展之路,一定程度上摆脱了大萧条的阴影。

“

赫森命题”

对西方学术界以及此后的科学研究进程造成了巨大影响,

讽刺的是,

提出“赫森命题”的赫森,却在自己的祖国深陷被批判的旋涡中。这篇影响深远的论文的写作初衷,也是出于对自身政治困境的一种回应。更为悲剧的是,提出“

社会主义正为科学的发展敞开大门”

这一深刻观点的赫森,在五年之后被执行枪决,苏联从此对真正的科学研究关上了大门。

赫森1914-1917年在彼得堡大学物理系学习。十月革命后加入红军和布尔什维克党,并一度出任由托洛茨基任主席的革命军事委员会成员。内战结束后,赫森继续其物理学学习,1928 年从莫斯科红色教授学院毕业后留校任教,1931年成为莫斯科大学物理系主任。

本应专心研究学术做出更多科研成果的赫森,被不由自主地被卷入政治意识形态斗争中。

20年代后半期,机械论派被宣判为自然科学方面的反马克思主义观点,受批判的理由是:把自然科学的一般结论作为现代唯物主义哲学的内容,取消了哲学作为一门特殊科学的必要性,认为自然科学不需要任何哲学。

在反对“机械论”的运动中,赫森被迫扮演一个批判者的角色,但是他的态度是相当温和的,

其动机是在意识形态主导学术研究的环境中,为相对论物理研究争得一个生存空间。

1927年,针对苏联国内某些关于相对论颠覆马克思主义唯物论基础的声音,赫森撰文指出:“人们根据相对论和量子力学,引出某些不能为马克思主义者接受的结论,是有可能的,但决不能因此而抛弃这些理论的物理内容……如果苏联的马克思主义者把相对论指责为反马克思主义的,而后者作为一个物理学理论本身又是正确的,那么他们该怎么办呢?只有一条路可走,这就是要看到,科学的物理内核与科学的哲学解释之间,是应该加以区别的。”

1928 年,赫森的论战策略似乎有所转变,他宣称:“在物理学领域中,相对论对于空间和时间的观点基本上与辩证唯物主义对空间、时间和物质的相互关系的观点一致”;又说:“爱因斯坦相对论对空间、时间和运动的观点是辩证法的空间和时间概念的具体化。”(转引自 Graham1993,原出处为赫森,《相对论的基本思想》,莫斯科:莫斯科工人出版社,1928 年)

反机械论派运动

的尘埃未定,一场规模更大的、批判德波林学派的运动开始了。德波林学

派是以苏联科学院院士德波林为代表的一个

自然科学

哲学派别。20世纪20年代初在与机械论派论战中形成,1

930 年 6 月 7 日,《真理报》发表了一篇名为《论马克思列宁主义哲学的新

任务》的文章,拉开了大批判的序幕。

这篇文章的作者叫做米丁(M. B. Mitin,俄文 М. B. Митин,1901-1986),比赫森晚一年毕业于红色教授学院哲学部。凭借着敏锐的政治嗅觉,米丁意识到斯大林在意识形态领域确立绝对权威的迫切欲求,旋即撰文在红色教授学院掀起了一场夺权斗争,批判锋芒直指当时的哲学泰斗德波林及其所领导的哲学学派。米丁批评德波林派在反机械论斗争中,用形式主义的唯心论代替了辩证法,标榜哲学的“独特性”,逃避了现实性和党性。

最初,批判和抗辩基本上都还是学术观点的争论。从红色教授学院支部委员会1930 年8月2日和10月14日通过的两份决议来看,其对德波林派错误的定位仍是哲学研究脱离实际,对列宁哲学遗产估计不足,对党内机会主义斗争不力等。

1930年12月9日,斯大林与红色教授学院支部委员会成员谈话之后,学术争论迅速演变为政治斗争,斯大林亲自给德波林派定性为 “反马克思主义”,“普列汉诺夫分子”,“孟什维克主义的唯心主义者”。[孙慕天 2003,页 4]

作为德波林学派中关于自然科学哲学阐发的代表人物,赫森受到的批判也日益升级。

在1930年12月29日的《哲学和自然科学红色教授学院支部委员会的决议》中,赫森被列为反马克思主义立场的自然科学家集团中的一员,罪名包括“非政治倾向”,“曲解斯大林关于理论与实践的关系的指示”、“理论脱离实践”,“反对进行自我批评”,“忽视列宁在自然科学中的作用”,“修正恩格斯对自然科学的方法论指示”,“不了解恩格斯的著作对现代自然科学的意义与价值”,“物理学和数学领域中的马赫主义言论”,等等。[龚育之 1990,页 101]

在数学领域毫无建树,依靠政治斗争上位的数学协会主席科尔曼(E. Kolman, 1892-1979),敏锐地捕捉到这是进行政治投机的大好机会,立即发表了一系列文章,将自然科学赋予特定的政治属性,把马克思主义当做一种教条来检验自然科学,打击陷害各个领域卓有成效的科学家,从而标榜自己才是真正的马克思主义者,进而捞取自己的学术资本和政治资本。

1931年1月,科尔曼发表了《科学中的破坏活动》一文,认为科学领域中的破坏活动是一场不可避免的阶级斗争,谴责破坏分子正想腐蚀苏联的各种自然科学和社会科学,就像早些时候破坏分子要瓦解苏联工业一样,但实际上这些所谓的“破坏活动”,大都属于科学研究的不同方法或观点。

科尔曼的矛头直指赫森,称“物质消失了,剩下的只是方程式……破坏分子特别喜欢把每门科学都数学化,他们不敢直截了当地说要复辟资本主义,他们必须躲藏在一个方便的面具后面,再没有比数学抽象化更难戳穿的面具了。”[Graham 1993, p. 148]

同年3月15日,联共(布)中央在《关于共产主义科学院主席团的报告决议》中,建议共产主义学院主席团特别注意自然科学部的全部工作的迫切的政治重要性,并且规定“共产主义科学院的一个基本的和最重要的任务,是对苏联各主管部门的最重要的科学研究机构实行方法论监督。”

在这样的形势下,共产主义科学院主席团随即召开由该院自然科学部和红色教授学院自然科学部参加的扩大会议,做出了《关于自然科学战线的决议》。这是一个有着重要历史价值的文本,“

是政治霸权话语肆意干预自然科学独立性的典型范例”

。[孙慕天 2003,页 5]