从东欧出差回国,需要经停某地,北京大学国家发展研究院教授周其仁特意选择了迪拜,专门看看这座沙漠上的“网红”城市,还冒着40摄氏度的高温在迪拜城区走了走。

带着对中东沙漠热腾腾的记忆,周其仁日前出现在同样酷热的上海。在上海图书馆举行的“上海愿景与静安方案”跨界高端研讨会上,他做了题为“市区的制高点,从静安看上海”的专题演讲。在他看来,相比20年前只有一片沙漠的迪拜,今天的上海拥有好的地理位置、丰富的历史,可以说握有一手好牌。

但手握好牌,并不意味着能在竞争中一直保持领先。

“毕竟迪拜只用20年,就把沙漠变成了世界最著名城市。”从迪拜的变化,人们或许能窥知全球城市竞争中正在显现的新格局——

“家底”已不再是决定城市发展的关键因素。

在新技术和全球化的加持下,城市自身的努力、远见,以及与外部的投资、交流和互联互通,才是孕育一座全球城市的新内核。

迪拜、新加坡、纽约,这三座人们耳熟能详的国际都市,在各自擅长的领域或能成为上海的“老师”。

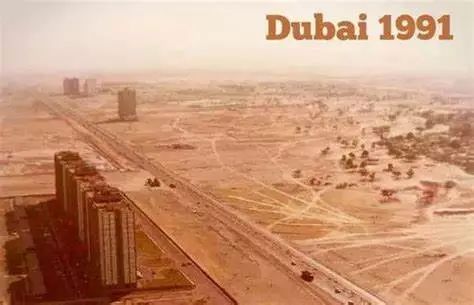

1991年的迪拜

周其仁的演讲幻灯片上展示了一张1991年的迪拜城,按照现在的网络流行语,的确是“沙漠本漠”。但到了2014年,麦肯锡评出的全球6座枢纽城市中,迪拜就与纽约、伦敦、中国香港、东京、新加坡一同上榜。为迪拜“打榜”的,是这座中东城市本身的特质——

2013年,迪拜购物中心的客流量就达到7500万人次,居世界之首;

2016年,迪拜跃升为全球第三大空港,仅次于美国亚特兰大和中国北京;预计到2020年,迪拜机场年客流量将达2亿人次;

2017年,到访迪拜的客流达1760万人次,超越巴黎,一跃成为仅次于曼谷、伦敦的世界第三大旅游目的地……

迪拜拥有目前世界第一高楼“哈利法塔”

在阿联酋几个酋长国中,迪拜的石油储备属中下位圈,因此最早一个意识到石油资源一旦使用殆尽可能产生的危机,率先提出要把石油资源转化成非石油竞争。上世纪90年代,迪拜的领导人像当年彼得大帝远赴西欧学习先进技术那样,来到新加坡学习港口贸易,借鉴制度建设。

“学成归国”后,迪拜开始由传统的阿拉伯世界的商业制度,向降低税收、提升通关便利、提高石油储备使用效率转型。

“今天上海正在经历的商事制度改革,当年的迪拜都经历过。

”但让全世界的货物都“偏偏”要往这片沙漠转运、经停的道理,远不止这些。

据麦肯锡的统计,迪拜非本国居民占比达90%,仅中国公司在当地就有数千家,30万中国公民此刻正在迪拜工作、生活。周其仁说,自己在迪拜机场候机时,看到不同肤色、族群、宗教信仰的人在同一空间相处、相融,这一点让他感叹“非常难得”。

再说说城市常见的“资源天花板”。相比上海,迪拜港的天然条件并不突出,资源方面除了石油,可以说“周遭都是天花板”。“按道理这个地方不会出现大都市,但新技术的出现,让空港已经不需要临海才能建设。”

迪拜抓住了技术带来的机遇,进入21世纪持续扩建,成长为全球空港中的枢纽性节点

。如今,迪拜只有5%的收入来自于石油,其余95%的非石油收入中,包含大量金融、娱乐、旅游等“轻型”收入。

迪拜标志性建筑“帆船酒店”

周其仁表示,迪拜对世界的贡献已不仅是哈利法塔、帆船酒店这些享誉全球的建筑——它的存在提醒人们,在当代技术条件下,城市间的竞争可能已经与各自的先天条件越来越缺乏直接关联,而更多地是与城市后天的努力、眼光、判断、投资越发有关联。

“这尤其值得中国城市注意、值得上海注意,为何看似是一张‘坏牌’的沙漠上方,能够平地建立起一座全球枢纽港。

”

迪拜借鉴了新加坡的建设经验,那么就来看看“先行者”新加坡。

新加坡一直被称为“弹丸之地”;它同时也是世界最知名的自由贸易区和自由贸易港。与迪拜一样,新加坡并没有突出的工业基础,但通过降低关税以及“单一窗口”等一系列通关便利措施,盘踞马六甲海峡的新加坡率先亮出产业优势,吸引船舶经停,让这座没有一滴石油的城市岛国,一举成为世界石油贸易枢纽和亚洲石油产品定价中心。裕廊岛工业区也成为仅次于美国休斯敦和荷兰鹿特丹的世界第三大炼油中心,支撑起新加坡港口工业的发展。

新加坡裕廊岛工业区

相较同为平地起高楼的迪拜,

新加坡对上海的借鉴意义更明确一些:

专注自身的功能建设,成为世界经济中不可替代的关键节点。

周其仁表示,

当下城市群、城市圈越来越大,唯有一条万变不离其宗:

城市群的内核要有足够的密度和能级。

“如果里面那个‘核’没有得到很好的发展,城市圈‘摊’得越大,越‘拖’不动。

”

由此可见,“全球城市”的“入会标准”并非人们所想的大而全。事实上,目前中国城市要与世界城市对标的部分,其实是城市中的市区。

新加坡城区以及标志性的鱼尾狮

知道了要比较的是城市的“核”,那具体怎么比?周其仁借用互联网概念做比喻:人们到一个国家,一定是经由某个城市的机场、港口进入,这座城市也就是这个国家与世界连接的一个节点,相当于网络世界所说的“入口”。当代城市竞争,“争”的就是在全球网络中的节点地位。全球城市的本质,就是成为在全球网络中占据支配地位的重大节点。

周其仁指出,传统经济模式是“划地为牢”,地域、产业均是一块一块分开看。但随着人类活动方式的变化,全球目前已经有6400万公里长的高速公路、120万公里铁路、200万公里油气管道和75万公里的海底电缆,每天有5万架次飞机和35万艘船只在世界各地往来,互联互通是无人能挡的大势所趋。

“只要有来往,节点就非常重要,城市就是世界市场的节点。

”

然而,并非最大的城市就是最强的节点。

只有辐射力强、能够向世界提供产品、服务和想法的城市,才是具备竞争力的“玩家”。

如,科技“独角兽”们都热衷于到纳斯达克上市,到华尔街寻求融资,这便是纽约作为金融世界的“节点”对全球市场的影响力。又如,新加坡不能随地吐口香糖,几乎没有卖口香糖的地方,但就是这座容不下一块小小口香糖的城市,却能容纳全球金融领域最具冒险性的对冲基金,几乎所有全球知名的对冲基金都在新加坡设立了公司,这便是新加坡金融开放的特质,使其成为重要的世界金融节点。

纽约华尔街

周其仁还特别指出,

城市间每年除了GDP体量的比较之外,还应该问一问,GDP中有多少来自全球市场。

全球份额不够,经济体量再大,辐射力仍旧有限。而承载辐射力的,正是如今人们不断讨论的城市建设——不止基础设施这样的硬件建设,还有肉眼看不到的功能建设,最典型的便是金融领域的资本项目开放、人民币自由兑换等等。

“在开放的问题上,大国容易落后于小国。”当巨大、稳定的国内市场容易使人们安于现状时,想要成为有世界影响力的“节点城市”,就需要不断吸引新的奋斗者前来。在周其仁看来,

上海要吸引的人才,不是用住房、补贴来吸引“房客”,而是要用自身的辐射力去吸引具备世界级服务能级、研发能级的关键人才。

“这份对于吸引人才的自信和标尺,就是上海建设核心城市、核心节点的竞争战略和支撑点。”

纽约曼哈顿

“缺地”被普遍认为是上海发展的一大约束。按照去年初获批的《上海市城市总体规划(2017-2035年)》,到2035年,上海建设用地规模不超过3200平方公里,相当于5年的增量最多为40平方公里。但在上海中心城区,开发强度并不高,目前上海地均GDP仅为东京的五分之一。

对上海来说,如何在容积率上做文章,无疑是眼前一大挑战。

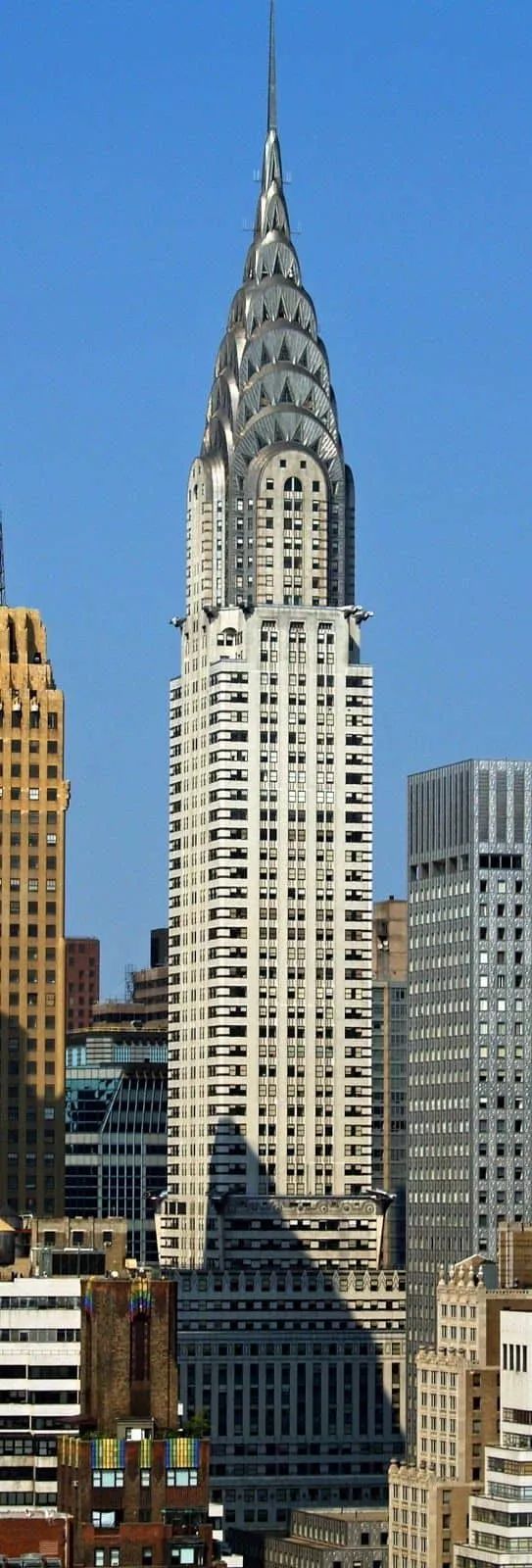

半个多世纪前,纽约经历了一场与容积率有关的改革。周其仁讲述了这个“纽约故事”:

早年纽约执行的是英国农业文明时代的土地政策,买入一块地,上到空中、下到地心都为开发商所有。然而人们一盖楼就发现了问题,楼层高了就会挡住别人。最有名的案例,便是位于曼哈顿的公平大厦,竣工后其周边7平方英里的城市面积常年覆盖在该楼的阴暗面里,周边街区都晒不到太阳,空气也不顺畅。为此,纽约市进行立法,对楼宇“限高”,规定超过一定高度后,建筑顶部就要往里收,这也是为何一段时间内纽约集中出现了多座尖顶大厦,包括著名的特朗普大厦。

纽约尖顶建筑的代表:

克莱斯勒大厦

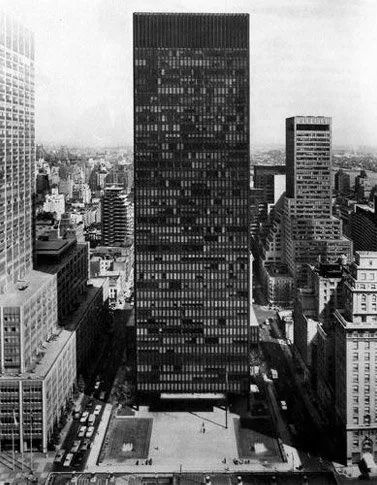

然而,这样的尖顶并没有太大的实用价值。直到德国设计师密斯·凡德罗出现,这位现代主义建筑大师坚持保留建筑的实用性,一切房子都要修得方方正正,这恰恰与纽约市的限高规定相悖。如何解题?凡德罗直言,将大厦楼顶做成尖顶的目的,是为了让空气与阳光透进城市中心。如果在市中心街区留出一块地,开发商负责建造对所有市民开放的小广场、城市绿地,同时政府增加大楼的层高,不就既保证了绿化、日照和空气,又提升了大楼容积率。

密斯·凡德罗与其建筑作品