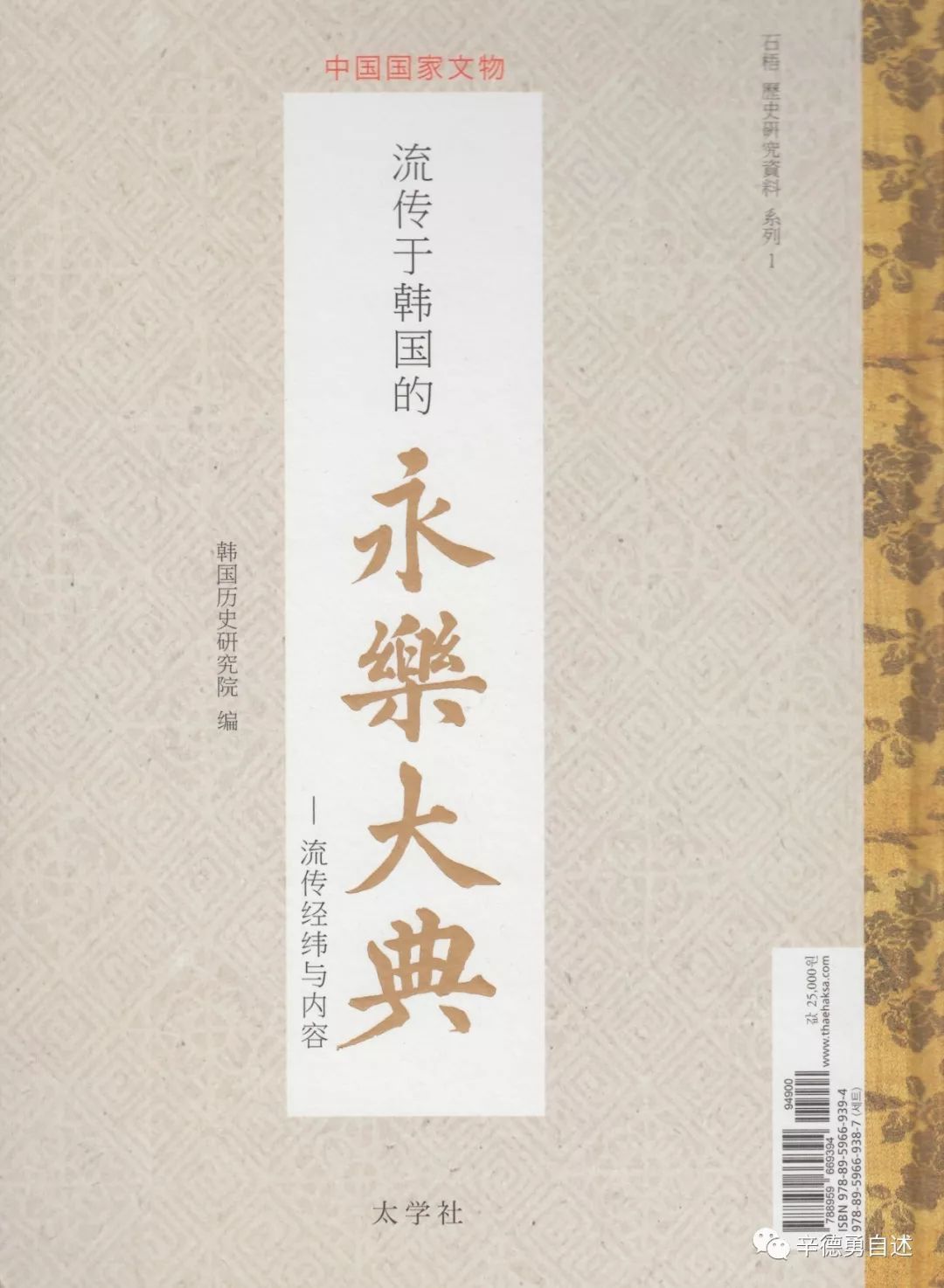

承韓國歷史研究院院長李泰鎮先生厚誼,惠贈韓國歷史研究院在2018年印製的《永樂大典》一冊。昨天得到這部書,翻檢一過,有一些初步的認識,現在把它寫下來,和那些還沒有看到此書的學人交流。

韓國歷史研究院印

《永樂大典》封底

《永樂大典》的版本,除了當代復製本之外,當然都是寫本。不過韓國歷史研究院這次影印的底本,並不是永樂年間的原本,也不是嘉靖時期的重寫副本,而是1935年根據嘉靖副本謄錄的一個嶄新寫本。那麼,這麼晚的寫本,又有什麼價值呢?——其價值在於它所依據的原本莫名其妙地失蹤不見了。原本,是1914年經內藤湖南推薦由當時的朝鮮總督府李王職圖書室購入的。考慮到那個動盪的年代和複雜的社會形勢,其能否仍秘存於人間某個角落,實在不敢抱多大期望;至少在當下,我們還衹能依賴這一新過錄的本子來認識《永樂大典》這一部分內容,其文獻價值,與朱明寫本可謂差相仿佛。

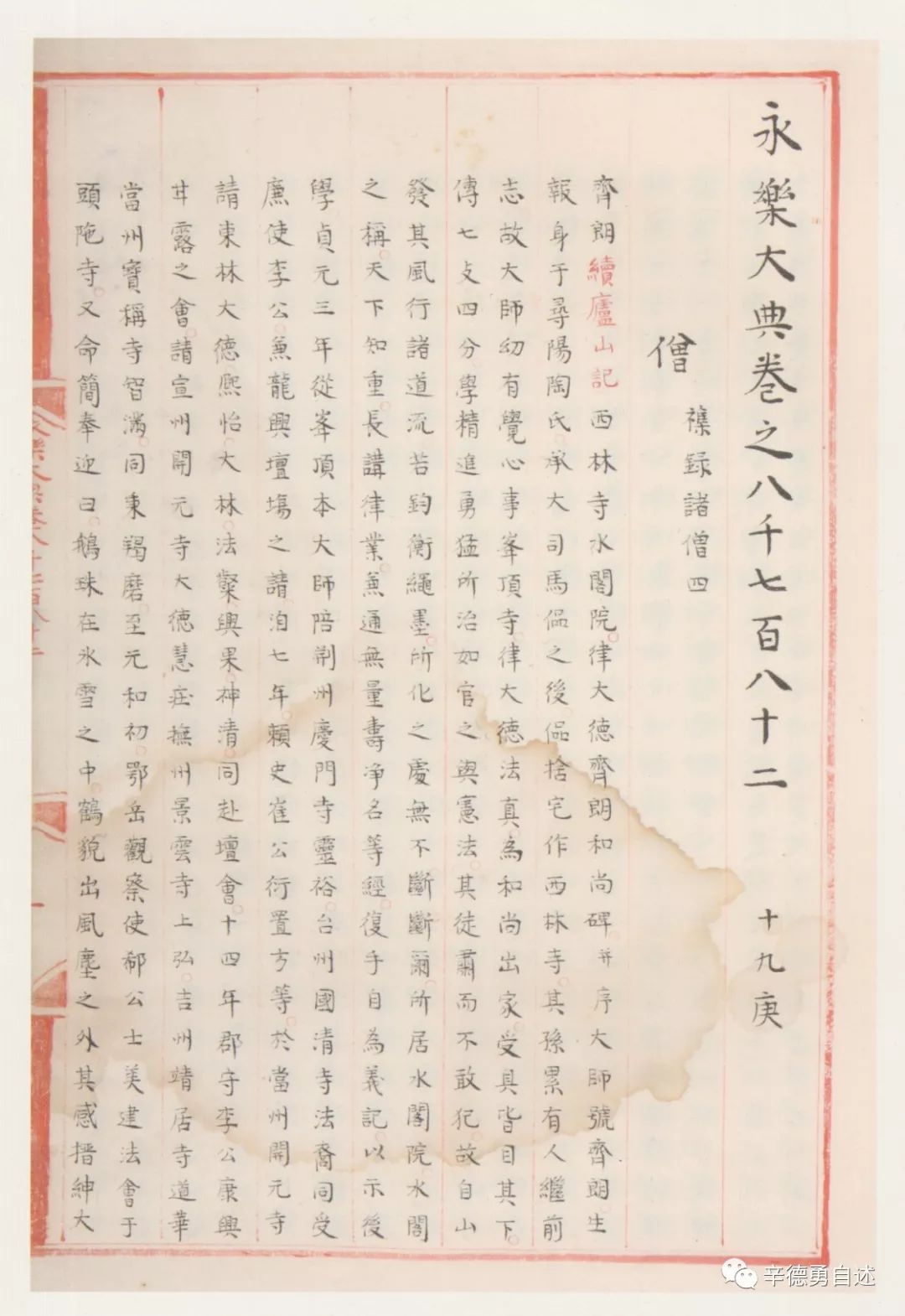

從影印本中可以看出,這個寫本雖然很新,但大體上還是保持了明寫原本的基本形態:紅格,朱墨雙色書寫,又有圈點,說明是儘量依照原樣過錄的。其內容,係卷八七八二至八七八三兩卷,今合訂爲一冊。

韓國新謄《永樂大典》

卷八七八二內文首頁

具體地說,這兩卷《永樂大典》爲十九庚“僧”字下“雜錄諸僧”的內容,所記都是關於沙門釋子的事項。所以,總的來說,爲佛教史研究提供了非常重要的資料,值得珍之重之。

除了佛學研究專家之外,對於絕大多數文史學者來說,單單從文獻學角度看,在這兩卷《永樂大典》中賴之得以保存的獨家史料,最多、最重要的是大量地理文獻,其中包括多條《元一統志》和三十多種古方志。不過這些地志的內容,從當年趙萬里先生輯錄《元一統志》,到晚近張忱石先生等人纂集《永樂大典方志輯佚》,都已經鈔錄並印行其文,對國人不再新鮮,剩下的衹是其基於文本原始性的文物價值和校勘價值了,而這衹是很小很小一部分專門的研究者纔需要去查對覈實,其他人是沒有必要非去閱覽不可的。

《永樂大典》這部書,本來是朱棣爲掩飾其殺侄奪位的彌天大罪而刻意營造的一項文化工程(其連續刊刻佛教大藏經《永樂南、北藏》,緣由同樣如此)。由於明室太祖高皇帝的血液、基因和家風都污濁不堪且甚爲愚蠢,這部以韻統字、用字繫事的所謂“類書”,實際上是荒唐至極,笨拙至極,就像清乾隆年間四庫館臣所指斥的那樣:“割裂龐雜,漫無條理。”中國古代所謂“類書”,本以條理分明便於檢索爲用,那麼這部“漫無條理”的“類書”還編它作甚?豈不跟胡亂堆放的垃圾相差無幾?

“幸運”的是,歲月滄桑,很多被《永樂大典》採錄的書籍,後來散佚失傳了。所以,那些好事的歷史學者,就像考古學家從“灰坑”裏往外掏古代遺物一樣,伴隨着清代考據學的興起和發展,那些特別嗜好考辨史事的學者們便紛紛據以輯錄僅存於這部大書之中的往古著述。這部書在今天的價值,依然如此。究其實質,不過是廢物利用而已,而這件廢物可供利用的價值,主要是書中所存文獻的唯一性;次之,乃是因其鈔錄時間之早、所據底本之原始而具有的文本校勘價值。

所謂文本校勘價值,或多或少、或大或小,需要時,上手用就是了,對此,毋須贅言。就保存文獻的唯一性而言,我粗略瀏覽一過,注意到如下三條內容。

一條出自南北宋間人韓駒的《陵陽集》。陳振孫《直齋書錄解題》著錄韓駒有《陵陽集》五十卷,但今已失傳。韓氏傳世四卷別集,乃有詩無文。

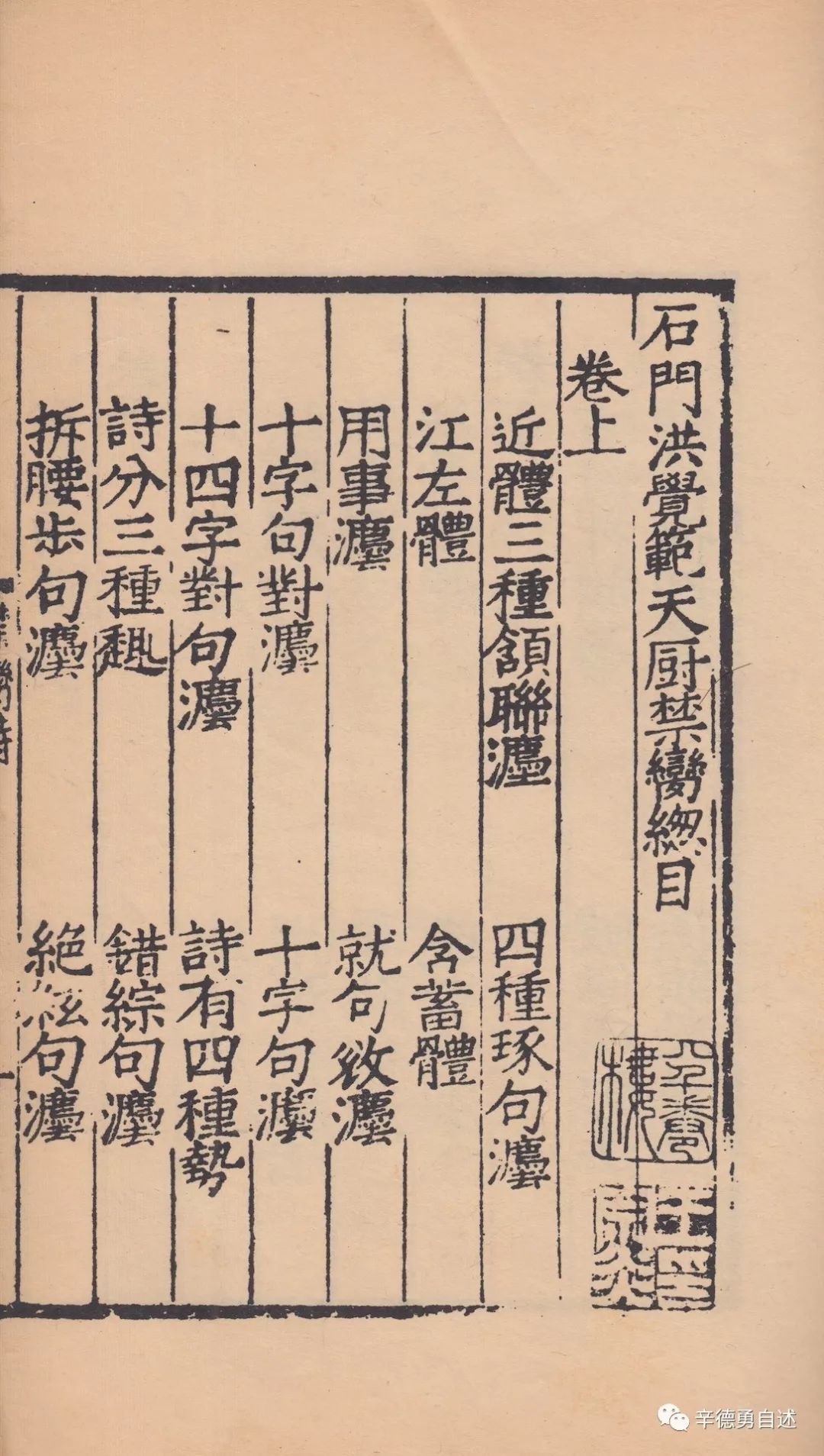

在《永樂大典》卷八七八三,引述有韓駒《陵陽集》中《寂音尊者塔銘》一文。這位“寂音尊者”,出家之初,以惠洪覺範名,即法名惠洪,字覺範,雖出家,卻與世俗社會交遊廣泛,還把那釋迦子弟該寫的話和不該寫的話啥都隨便寫,是一位頗具特色的宋代僧人。大觀年間,嘗游走於丞相張商英之門,及商英敗,惠洪亦坐累貶謫朱崖。其工詩能文,還會畫畫,著有《冷齋夜話》、《天廚禁臠》、《石門文字禪》、《僧寶傳》、《林間錄》諸書。

中華書局影印明正德

刻本《天廚禁臠》

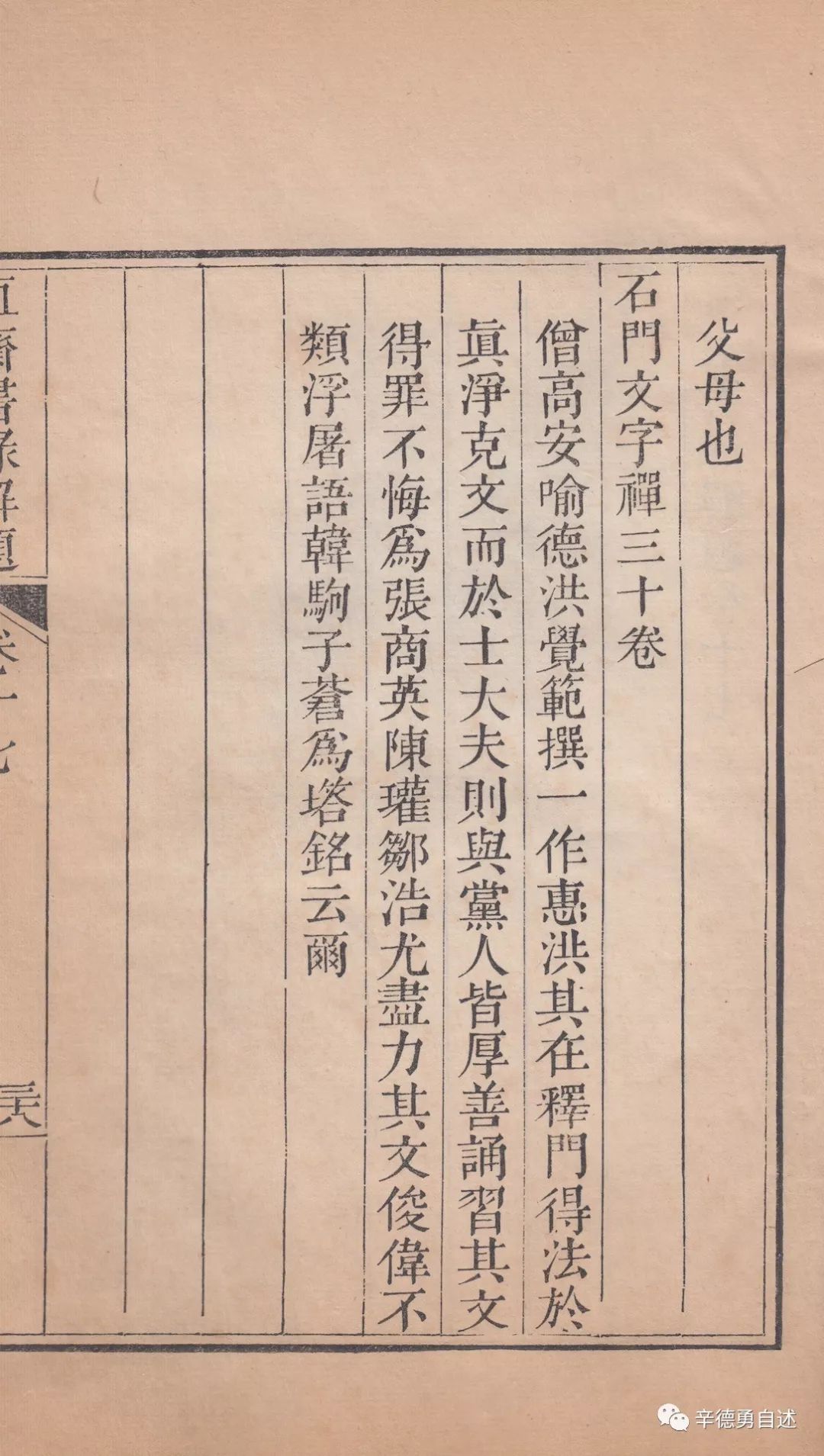

陳振孫在《直齋書錄解題》中稱惠洪“於士大夫則與黨人皆厚善,誦習其文,得罪不悔,爲張商英、陳瓘、鄒浩尤盡力。其文俊偉,不類浮屠語。韓駒子蒼爲塔銘云爾”(卷一七《石門文字禪》條)。陳氏所說“韓駒子蒼爲塔銘云爾”,正是收在韓駒《陽陵集》裏的這篇《寂音尊者塔銘》。

清江蘇重刻《武英殿聚珍版書》本

《直齋書錄解題》

鑑於惠洪覺範的社會交遊和文化影響,這篇記述其生平行狀的塔銘,也就具有特別重要的歷史研究資料價值,故在此轉錄其文如下,以供研治相關史事者參考:

建炎二年五月甲戌,寂音尊者寶覺圓明大師歿於南康軍同安寺。門人智俱等崇石爲塔,葬之寺北五里。卒事,智俱來武寧,求余銘,朞年不去,曰:“先師之志也。”乃序而銘之。

師初名惠洪,字覺範,姓俞氏,高安人。少孤,受學辯博,能緝文,性簡亮。年十四,出家依三峯禪師。十九,試經東都,落髮受具。聽宣祕律師講《華嚴經》,一旦不樂,歸事真淨克文禪師。七年,盡得其道,始自放於湖湘之間。

荊州張丞相聞其名,請傳法於峽州天寧寺,師以二詩辭焉。已而杖策謁公,公見之,喜曰:“今世融肇也。”給事中朱彥知撫州,以師住持北景德寺。久之,謝去,住持江寧府清涼寺,坐爲狂僧誣告抵罪。張丞相當國,復度爲僧,易名德洪,數延入府中,與論佛法。有詔賜號寶覺圓明。一時權貴,人爭致之門下,執弟子禮。

且將住持黃龍山矣,會丞相去位,制獄窮治蹤跡,尚書郎趙賜等皆坐貶官,師竄海南島上三年,遇赦自便,名猶在刑部。雖毀形壞服,律身嚴甚。所至長老避席,莫敢亢禮。其同門友希祖,居谷山,及其嗣法在諸山者,皆迎師居丈室,學者歸之。是時,法禁與黨人游,而師多所厚善,誦習其文,重得罪不悔,爲張丞相及郭(鄒?)、陳尤盡其力。

其在東都也,咸譏“道人尚交通權貴耶”?師笑謂人曰:“安知吾意!”大臣廉知之,故及於難。

及靖康初,大除黨禁,談者謂師前日違衆趨義,婁瀕於死,既還僧籍,宜有以崇異之。語聞執政,欲上其事,屬多故不果。明年師歿,迄志不伸,世以爲恨。

壽五十八,臘三十九。著論數萬言,皆有以佐世。圜悟克勤禪師嘗曰:“筆端有大辯才,不可及也。”至他文,皆俊偉不類浮圖語。

始,黃太史見其所作竹尊者詩,手爲書之,以故名顯。既老,自號寂音尊者。予識師久,嘗戒之,使遠禍,師赫然曰:“行吾志爾。矧吾法中本無死生禍福,尚奚䘏子言!”予心不善之,口弗能屈也。銘曰:

維古高僧,廣學多聞。在秦融肇,傳法以文。後皆昧陋,佛法濅堙。師獨著書,至老益勤。

維古高僧,名士並游。在晉安深,孫許實儔。後皆伏匿,釋儒相仇。師獨友賢,雖遠必求。

好文致憎,友賢招怨。曾是不虞,數蹈大難。維師之言,世既多有。剟其行事,以告永久。

上述紀事,學者們自可各取所需,從事相關的研究,惟讀此塔銘可知,陳振孫在《直齋書錄解題》中對惠洪行事的簡略敘述,顯然都是出自這裏。

第二條內容,是寫錄於《王魏公集》的一篇《明仙和尚記》,也是見於《永樂大典》卷八七八三。所謂“王魏公”是王安石弟弟王安禮,其集原本二十卷,久已佚失無存,清修《四庫全書》時據《永樂大典》錄出輯本八卷,不過在這個《四庫全書》輯本中,館臣顢頇,失收這一篇文字。