最近几年,“公共知识分子”逐渐从褒义词变成了贬义词,尤其所谓的“自由派公知”,风评更是每况愈下,直至臭不可闻。

任何一个社会都不可能处处公平公正,必然存在假丑恶的现象,自己国家不是不能批评,如果能

实事求是地揭露

社会负面丑恶现象,可以推动社会不断变革,变得更加美好。

但是人民群众渐渐发现,这帮自由派公知的“批评”,大多数是造谣传谣,他们所谓的“揭露社会黑暗”,目的不是为了让社会进步,而是摧毁现有的社会秩序,达到其不可告人的目的。

夸外国的“好”,目的是攻击中国的“不好”,进而由点及面,诋毁整个体制和国家,为了达到后面这个目的,那么外国不仅要好,而且还得有巨大的落差,这样才能让国人自惭形秽。

但是随着中国的快速发展,落差变得越来越难找,随着国际交往变得习以为常,尤其是互联网打破了话语权垄断,消除了信息不对称,公知们卖力的表演变得矛盾百出,丑态毕露。

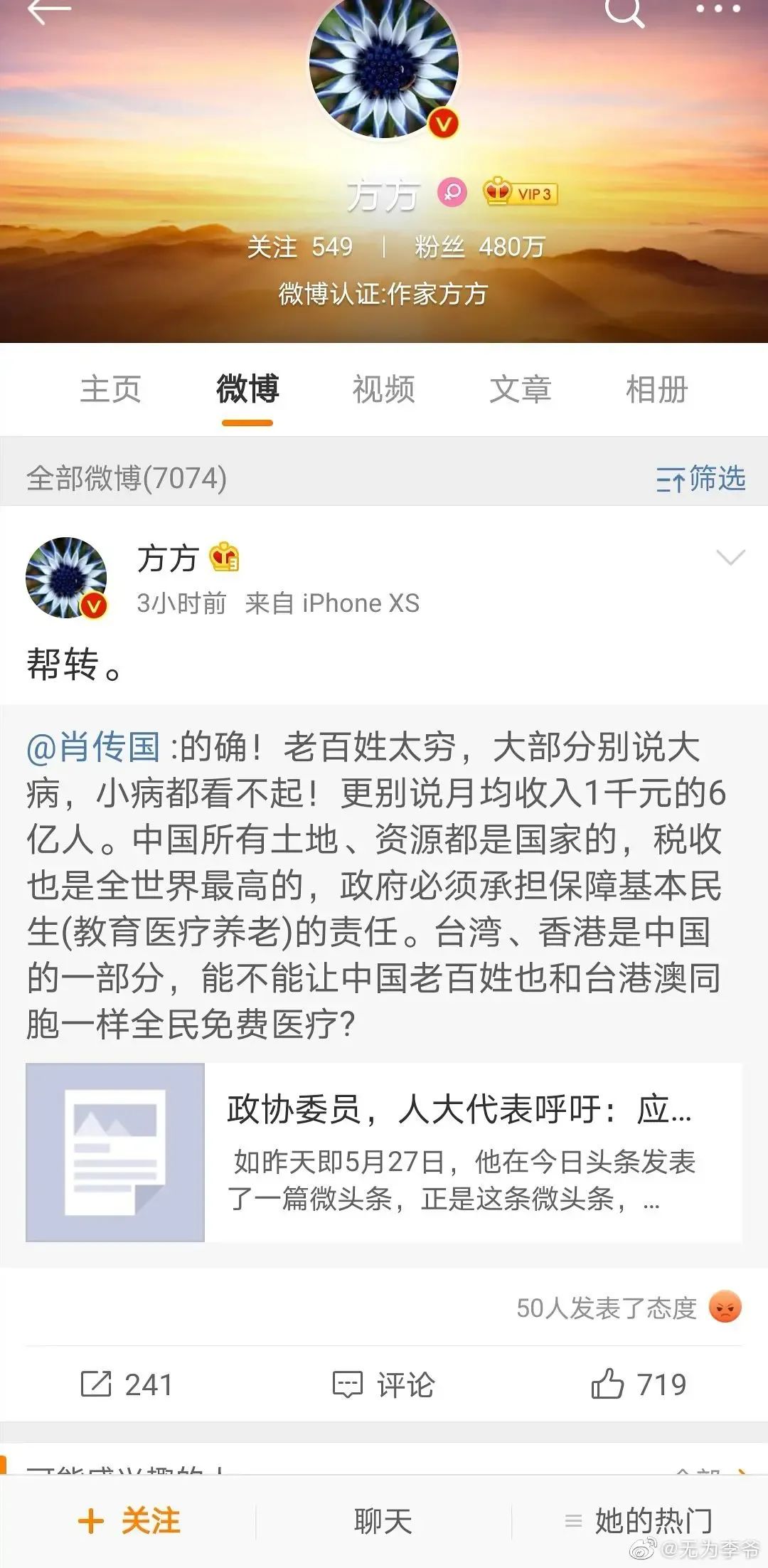

比如,疫情初期号称摸着中国良心关在自己书房里写日记的fangfang,怀着险恶用心花式埋怨中国的抗议行动,被国外捧为“活着的奥威尔”,眼看她那些牢骚满腹的所谓“揭露”已经没人关心了,依旧不甘心失败,鼓吹着国外“全民免费医保”的神话。

这怕是方老师在自己的书房里待久了,获取信息的渠道不全面,忽略了美国疫情中苦受新冠治疗费账单折磨的劳苦大众们。

你们自己不看新闻也就算了,以为大家都跟你们一样啥都不懂,随你们忽悠呢?

一位美国新冠康复患者晒出了自己的医疗账单,上面的费用是34392美元,折合人民币约24万。

美国的精英医疗资源大多集中在私立医院,公立医院免费的医疗资源少之又少,还得排队。

大多数美国人面临着是有病马上花钱治,还是排队几个月甚至一年后再治。

哦差点忘了,在美国叫救护车的费用不菲,都已经成了留学生圈常用的梗了。

数任美国总统都想在医保问题上做出点政绩,但见效不大。

懂王和睡王电视首辩时,美国的医疗保险问题也成为了两党之间针尖对麦芒的论点。

探究其根本,那就是美国的全民医保涉及到太多利益,动了太多人的蛋糕,积重难返。

这些早年间读了几本“精神美国人”写的书的公知们,由于消息的严重滞后和对事实了解的以偏概全,便张口就来:

“美国全民免费医保!全民免费医保!”

2020年总统竞选,懂王和睡王仍然在为医保的问题争吵不休,中国公知们就已经替人家决定了?强大的医疗保险利益集团你们搞定?几万亿财政窟窿你们给补上?

在这场疫情中,被扯下遮羞布的不仅是美国,还有那些精美的公知们。疫情打破了美国美好的幻象,同样也粉碎了公知们颠倒黑白的谎言。二十多年来,公知们精心打造的话语体系,被小小的病毒撕扯得稀碎稀碎的。

但

这

里

面有个

巨大的疑问,为什么这些所谓自由派的“公知”

脸皮比城墙还厚

,十年如一日地坚持造谣扯谎,一再被现实打脸又

一再编造新的谎言呢?

他们的脑回路

到底是怎么长的,为何与正常人差别如此之大?

一般人从小都会被教育要诚实莫撒谎,即使长大了变得会说谎,也知道遮掩,谎言被揭露了也会心虚脸红,但是公知们说谎被打脸却脸不变色心不跳?

如果追溯自由派公知的历史,就会发现,造谣扯谎是他们的传统艺能。

“谣言背后的真相”,并不是他们的目的,他们需要的是就是传播谣言。只要能让大部分人相信并达成共识,真相并不重要。

尽管大部分公知显得“又蠢又坏”,但是这一切背后布局的那些人绝对不蠢,他们最多只是坏,而且坏得很有逻辑。

政治权力来自于人们的共识,而共识可以建立在事实上,也可以建立在臆想之上。

而后者往往传播更加迅速,爆发的力量更加汹涌澎湃,因为相信事实还需要理性分析,而臆想则是唤醒人们心中已有的贪婪和恐惧,效果立竿见影。这就是“乌合之众”的奥秘。(参见北山浮生读书会最新发布的关于《乌合之众》的解读“

为什么人一旦聚集成群,智商就会大大下降?

”)

为什么资产阶级自由派的民主革命,是依靠谣言忽悠而不是事实达成共识?

1642年爆发的英国资产阶级革命中,涌现出了克伦威尔这样真心相信民主革命理论,并且真心实意想将其变成现实的革命家,但是实践到最后被现实打脸了。

“自由民主人权”,这些漂亮口号喊起来容易,但是最后总是要落实到利益分配上。资产阶级依靠发动工农兵的力量推翻了旧制度,那胜利果实该如何分配呢?如果真的实施

“

自由民主

人

权

”,那么利益面前人人平等,见者有份,占人口绝大多数的无产阶级显然要分走大头,这是资产阶级决不能容忍的。这就是克伦威尔政权一切矛盾悖论的总根源。

这就跟很多人合伙创业一样,一开始口号说得很漂亮,等到初步胜利了就要涉及分钱的问题,结果一谈钱就伤感情了,最后闹得不欢而散,甚至反目成仇。

共产党闹革命,那是真的要深入群众,踏踏实实进行群众教育,发动群众组织群众,将乌合之众变成钢铁雄师。克伦威尔的新模范军进行军队民主化,一定程度上跟毛泽东的“支部建在连上”异曲同工,打造了英国历史上战斗力最强的一支军队,这只军队的力量不仅让克伦威尔恐惧,更让整个英国的各个势力感到恐惧,因此迫不及待地将其拆毁。

资产阶级自由派所谓的“民主革命”,本质上是为了资本利益服务,又必须借助人民群众的力量。那么从逻辑上讲,就只有把人民群众作为乌合之众忽悠起来当枪使,然后再卸磨杀驴这一条路可走。

新一代自由派闹革命主要依靠制造谣言,煽动公众仇恨,借助乌合之众的力量来摧毁旧秩序。

因此十七世纪七十年代,英国资产阶级总结上一次革命的经验教训,按照新的剧本粉墨登场。

早在第二次英荷战争尚未结束之时,英国内部已经开始新一轮政治暗战。由于战争进行得不顺利,国王和国会之间互相攻击并推卸责任。

国王说,国会在军费上如此吝啬,这样是无法保卫国家的;国会则反唇相讥,国王在情妇和奢侈生活中挥霍过多,才是导致英军失利真正原因。这种争吵在查理一世在位的时候同样发生过,当年也是因为对外战争不利引发国王与国会的之间的相互指责,查理一世同样指责议会在军费上吝啬,而查理一世既没有情妇,生活也不奢侈,因此国会当时的攻击点在于国王专制独裁,宠信白金汉公爵(后来则是斯特拉斯福德伯爵)。

克拉伦登伯爵企图站在“理智中立客观”的角度,对双方进行规劝。他一方面同国会闹翻,另一方面谴责国王养了太多情妇。然而这种“理中客”的态度遭到双方的反感,国王与国会站在同一阵线,对他进行联手攻击。

议员们正想把克拉伦登比作白金汉公爵进行攻击呢,他自己撞枪口上来了。于是,当年卖敦刻尔克的旧账也被翻出来了,反对克拉伦登宗教不宽容政策的人,也趁机激烈反弹,国王也跟他划清界限。

拉架拉成悲剧的克拉伦登被弹劾后,于1667年流亡国外。

克拉伦登之后,他的权力被五个人分享,分别是克利福德(Clifford)、阿林顿(Arlington)、白金汉(Buckingham)、阿什利(Ashley)和劳德戴尔(Lauderdale),这五个人的名字首字母组合起来,正好是英文单词“阴谋小集团”(cabal)。白金汉就是当年那个被刺杀的白金汉公爵之子,是个浪荡公子,曾经给一个绅士带了绿帽之后,又在决斗中杀死了对方(原来是西门大官人转世投胎到此,失敬失敬)。

没过多久,“五人帮”就成为举国攻击的对象。导致他们深陷舆论旋涡的,就是防不胜防的政治谣言。

1666年伦敦大火之后,英国上下沉浸在被天主教迫害的妄想中。辉格党控制的英国国会利用公众对天主教徒的恐惧情绪,加紧了对天主教徒的迫害。1667年,英军中的天主教军官遭到清洗,拉开了这一轮宗教迫害的序幕。

1670年《多佛密约》签订之后,不知从什么时候开始,伦敦的街头巷尾到处可以听到这样的传言,国王和大臣们被法国人收买,出卖了不列颠的自由和信仰,查理二世不是英格兰贸易的保护者,而是路易十四的走狗。

在这种情况下,《多佛密约》就如同一颗定时炸弹,如果内容被公诸于众,肯定会引发疯狂的暴动。因为其中确实规定,

法国出钱出兵,帮助英国重建天主教会;同时法国秘密向查理二世提供资助(每年十六万六千英镑),以帮助后者摆脱对国会的依赖;作为交换,英国也要在法国与荷兰的战争中助法国一臂之力。

如果这些秘密条款被公之于众,在陷入天主教恐慌的英国民众面前,会引发多大的风暴?这就好比特朗普被传了好久“通俄门”,结果有一天有人拿出了特朗普与普京签订的协议条款,那还不得闹个天崩地裂啊!

真是怕什么来什么,可能是“阴谋小集团”中的一个人不小心说漏了嘴,多佛密约的内容,被沙夫兹伯里伯爵(Shaftesbury)知道了。

沙夫兹伯里伯爵可是英国政坛的四朝元老,他出身名门望族,善于鼓动演说,历经政治风云变幻而屹立不倒,具有丰富政治斗争经验。一位诗人这样描写他“料事如神、不择手段,机智又勇敢,具有超人的远见”。

沙夫兹伯里伯爵可谓“政坛常青树”,原为保王党人,在内战期间转变为圆颅党,在“普莱德清洗”后,成为克伦威尔的国会中的一员,如今则是辉格党的领袖(辉格党的名称此时还没正式出现,但是该政治派别已经存在,在此直接称呼为辉格党,后面的托利党也是一样),与著名自由主义哲学家约翰·洛克(John Locke,1632年8月29日-1704年10月28日)交谊甚笃。

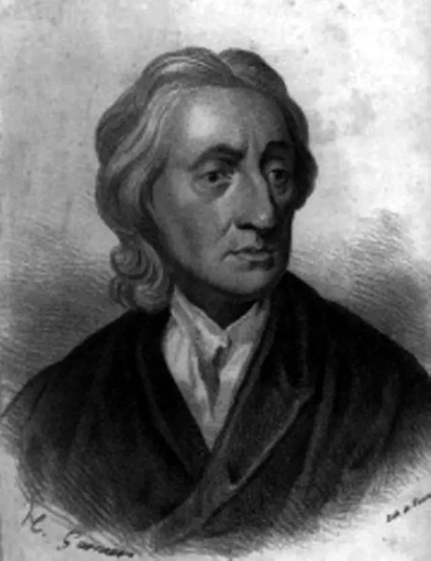

约翰·洛克在自由主义思潮发展历史上极为重要,甚至被称为“自由主义”之父,他的理论深刻影响了法国启蒙运动领袖伏尔泰、孟德斯鸠,卢梭等人,以及亚历山大·汉密尔顿、詹姆斯·麦迪逊、托玛斯·杰斐逊等美国开国元勋,可以说是美国革命与法国大革命的理论源头。

约翰·洛克,就是自由派公知的鼻祖,方方等公知的祖师爷。

约翰·洛克

洛克在牛津大学上学时学的是神学专业,但是觉得专业太无聊,转向进行实验哲学和医学的研究。正是在发生伦敦大火的1666年,洛克认识了伯爵并治好了后者的疾病,成为后者的私人医生及助手,参与伯爵的政治活动并提供意见。

洛克实际上就是伯爵的首席智囊,也就是辉格党的智囊。

在洛克的建议下,

在1666年之后

,沙夫兹伯里伯爵的政治斗争路线发生了重大转变,

专注于煽动并利用英国公众对天主教的恐惧情绪,以此大做文章来打击政治对手,

这一政治路线一直延续到1688年的光荣革命。

下议院在沙夫兹伯里伯爵的带领下,仇视天主教以及法国的情绪日渐增长,渐渐地变得和英国内战之前的约翰·皮姆领导的下议院一样狂暴。

在《多佛密约》泄密之后,他们利用公众的反天主教情绪发起政治逼宫,国王身边的“阴谋小集团”被清洗,《宣誓条例》被强加给国王、约克公爵及其身边的大臣,要求他们郑重宣布否认“圣餐化质说”(Transubstantiation),即不相信圣餐的酒和面包可以变成耶稣的血肉,才有资格继续坐在王座或担任公职。

查理二世一看形势不妙,乖乖地按照国会的意思进行宣誓。国王的弟弟约克公爵詹姆斯拒不宣誓,甚至不惜为此放弃了海军大臣的职务。

这件事情在辉格党的渲染之下,引发了公众更大的恐慌。因为查理二世已经确定没有合法的后代作为继承人,约克公爵詹姆斯是第一顺位继承人,他却是一名天主教徒!

辉格党利用公众对天主教信仰再临英国的恐惧,成功掌握了 国会的主动权,“保王派国会”变成了反对国王的国会。

与此同时,托利党领袖丹比伯爵托马斯·奥斯本在下议院聚集了支持国王的势力,力图缓和国王与国会之间的恶劣关系。

托利党虽然支持国王,但同样反对法国反对天主教,只是没有辉格党的态度那么极端。托利党的策略是引入荷兰势力,以便与“潜在的”法国势力抗衡。

在丹比伯爵的奔走下,促成荷兰奥兰治亲王威

廉三世与约克公爵詹姆斯信仰新教的女儿玛丽联姻。

威廉三世是查理一世的外孙,他也有王位继承权,而且他的新教信仰是毋庸置疑的。再加上这次联姻,威廉和玛丽夫妇成为仅次于詹姆斯的第二顺位继承人。

约克公爵对自己的继承权充满信心,因为查理二世与约克公爵私下达成协议,一定会将王位传给约克公爵,因此并未对这次联姻加以阻止。

辉格党掀起的政治风暴打击了“阴谋小集团”,本以为下一步就会顺理成章地掌握政权,没想到被托利党利用这次联姻摘了桃子。丹比伯爵因为促成联姻,成为国会中最有权势的人,辉格党人对此恨得牙痒痒。

这次联姻之后,丹比伯爵为了进一步巩固本党的政治地位,计划推出进一步的联荷攻法政策,于1678年4月派老丘吉尔(大家熟悉的那个丘吉尔的祖先)前往荷兰,与威廉三世协调出兵事宜。

老丘吉尔于此次任务中,展现了出色的外交才干,他的谈判技巧与周到礼数,给威廉三世留下了深刻的印象。

沙夫兹伯里伯爵一看,丹比伯爵这是要连下两城啊,再被他把英荷联合攻法搞成了,辉格党就被托利党压着翻不了身了。

如果说辉格党是因为政治理念的分歧而反对,那也可以让人理解,但实际上,

辉格党的政治路线一向是亲荷反法。为了不让托利党得势,也管不了那么多了,敌人支持的就是我们反对的!

所谓政治理念都是虚的,打击政敌获得权力才是实实在在的。接下来的政治手腕,更显露出辉格党为达目的不择手段的“初心”。

路易十四急于停战,对英国的辉格党要员以及荷兰议员大施贿赂,沙夫兹伯里伯爵领导辉格党,在国会大肆宣传反战的重要意义,全然忘记战前,正是辉格党大肆鼓噪联荷抗法。

于是,战争在英军正式出兵前已经结束,因此这次出使并没有什么实际效果,但是老丘吉尔通过这次出使,在荷兰建立了至关重要的人脉与关系,为“光荣革命”期间发生的一系列事情埋下了伏笔。

查理和他弟弟詹姆斯,都羡慕法国的绝对君主制。他们认为,法国的体制才是最理想的体制,以国王为核心举国上下团结一致,才是国家富强的保证。像英国这样,国会议员分成泾渭分明的两派,无论干什么都吵吵嚷嚷,你说东我偏说西,经常是为了反对而反对,愚蠢而低效,什么事也干不成,还有爆发内战的危险。

查理和詹姆斯认为,克伦威尔时期的英国远比现在高效,但克伦威尔的失败在于,他的政治基础建立在新教之上,而新教注定是要分裂的,这就是克伦威尔政权始终无法稳定的原因。

要想国家团结一致,必须学习法国的先进经验,在英国推行天主教!

查理二世的性格不适合干这事,所以他也就是心里想想,该干嘛干嘛,军人出身性格坚定的詹姆斯,则是干这件事的最佳人选,这也是兄弟二人达成传位协议的原因。

实际上,他们看法国也只是看到了法国表面光鲜的一面,对于法国国内的种种弊端,并没有清晰的认识。

国王兄弟看绝对君主制的法国哪里都好,议员们则怎么看共和制的荷兰怎么顺眼。

看本国都是缺点,看外国总是倾向于发掘其优点,这也是人们很容易犯的错误。

法国方面,路易十四对于自己在英国身上的巨大投资得不到回报,感到极为不满。

实际上,查理二世、辉格党要员和托利党的丹比伯爵,都在私下收他的贿赂。路易十四现在想干的事就是举报贪官!

路易十四最恨的人,是促成英荷联姻的丹比伯爵,他希望通过打击丹比伯爵拆散英荷联盟。

可是英国也没有中纪委,想打击托利党人就只能依靠辉格党。于是,他派人

将丹比伯爵收法国贿赂的证据,透露给同样收他贿赂的辉格党议员。

对于沙夫兹伯里伯爵来说,法国人提供的这些证据,就如同瞌睡的时候送枕头,想什么来什么!这些证据经过精心策划后,在下议院戏剧性地揭露出来,像一颗炸弹在最恰当的时候爆炸了。丹比伯爵遭到猛烈的舆论抨击,声望大降。

1678年,伦敦大火纪念碑在火灾起始地布丁巷附近落成,这座碑东面的铭文中写有“教皇党徒的阴谋诡计,纵火焚烧这座新教城市”,在1681年,纪念碑北面的铭文又加上了“然而,炮制这些恐怖事件的教皇党狂热分子还没有被清除”。

这些反天主教字句直到19世纪30年代天主教解放时期才被抹去。这个纪念碑就如同一个洗脑神器,英国人一看到它就想到天主教“亡我之心不死”,坚决支持任何打击天主教的活动。

所谓的天主教阴谋在1666年伦敦大火后开始出现,随着时间的推移越演越烈,谣言越传越邪门,不断撩拨社会的恐慌情绪,到了1678年终于演变成一场政治风暴。

如今网络上各种耸人听闻却又流传甚广的谣言的编造者,都是泰特斯·奥茨的徒子徒孙。而那些号称“谣言倒逼真相”的公知,则是继承了辉格党的真传。

围脖上曾经的三大名言是【谣言倒逼真相】、【造谣与传谣是公民的基本权利】和【以辟谣来抹黑造谣】,不以传谣为耻反以为荣,并以传播谣言来达到其政治目的,这事真是根子里带的,属于自由派公知的传统艺能。

就在大火纪念碑落成的几乎同时,英格兰发生了所谓的“教皇党阴谋”(PopishPlot),这一事件是彻彻底底的阴谋论产物。

一个编造谎言的惯犯泰特斯·奥茨(TitusOates),眼见英国国内排斥迫害天主教徒的气氛越来越浓郁,打算进行政治投机,用“人血馒头”换取自己的荣华富贵!

这家伙早在炮制“教皇党阴谋”的谣言之前,就已经是个臭名远扬的无赖和欺诈犯了。在上学的时候就因为屡次说谎而遭退学,并被海军强行开除,又曾因伪证罪被判入狱。

奥茨假意皈依天主教,先后进入两家天主教神学院刺探情报。虽然最后都被驱逐出去,但是,他仍然搜集到了足够的内部信息,以便去编造一个谎言。

他信誓旦旦地宣称,一群耶稣会天主教徒曾在伦敦“白马酒馆”秘密集会,密谋企图再度火烧伦敦,刺杀查理二世,迎接法军登陆,大量屠杀新教徒,并拥立已皈依天主教的詹姆斯为国王。

他提出了一份所谓的“密谋者”名单,其中,约克公爵詹姆斯夫人的私人秘书科尔曼赫然在列。

这一爆炸性的所谓“告密”,编得有鼻子有眼的,其中大量信息都是真的,但是关键内容却又夹带私货。

见到这份名单之后,英国两院的议员们完全无视奥茨之前的斑斑劣迹,立即“相信或者假装相信”了。在反天主教的狂热氛围之下,谁也不敢矛头反对,因为一旦被别人怀疑自己跟天主教扯上任何关系,很有可能导致自己政治生命的终结。这可以说是“从众效应”的典型范例。

在历次革命运动中久经考验的沙夫兹伯里伯爵,一直为托利党占据上风而大为恼火。他敏锐地认识到,这是一个打击政敌的大好时机。

在他的推动下,辉格党人积极推波助澜,大加渲染,奥茨的谎言像晴天霹雳一样震动英国,掀起了一股反天主教的怒涛狂潮,因为这“验证”了他们长久以来心中所猜测及恐惧的念头!

约翰·洛克

洛克在牛津大学上学时学的是神学专业,但是觉得专业太无聊,转向进行实验哲学和医学的研究。正是在发生伦敦大火的1666年,洛克认识了伯爵并治好了后者的疾病,成为后者的私人医生及助手,参与伯爵的政治活动并提供意见。

洛克实际上就是伯爵的首席智囊,也就是辉格党的智囊。

在洛克的建议下,

在1666年之后

,沙夫兹伯里伯爵的政治斗争路线发生了重大转变,

专注于煽动并利用英国公众对天主教的恐惧情绪,以此大做文章来打击政治对手,

这一政治路线一直延续到1688年的光荣革命。

下议院在沙夫兹伯里伯爵的带领下,仇视天主教以及法国的情绪日渐增长,渐渐地变得和英国内战之前的约翰·皮姆领导的下议院一样狂暴。

在《多佛密约》泄密之后,他们利用公众的反天主教情绪发起政治逼宫,国王身边的“阴谋小集团”被清洗,《宣誓条例》被强加给国王、约克公爵及其身边的大臣,要求他们郑重宣布否认“圣餐化质说”(Transubstantiation),即不相信圣餐的酒和面包可以变成耶稣的血肉,才有资格继续坐在王座或担任公职。

查理二世一看形势不妙,乖乖地按照国会的意思进行宣誓。国王的弟弟约克公爵詹姆斯拒不宣誓,甚至不惜为此放弃了海军大臣的职务。

这件事情在辉格党的渲染之下,引发了公众更大的恐慌。因为查理二世已经确定没有合法的后代作为继承人,约克公爵詹姆斯是第一顺位继承人,他却是一名天主教徒!

辉格党利用公众对天主教信仰再临英国的恐惧,成功掌握了 国会的主动权,“保王派国会”变成了反对国王的国会。

与此同时,托利党领袖丹比伯爵托马斯·奥斯本在下议院聚集了支持国王的势力,力图缓和国王与国会之间的恶劣关系。

托利党虽然支持国王,但同样反对法国反对天主教,只是没有辉格党的态度那么极端。托利党的策略是引入荷兰势力,以便与“潜在的”法国势力抗衡。

在丹比伯爵的奔走下,促成荷兰奥兰治亲王威

廉三世与约克公爵詹姆斯信仰新教的女儿玛丽联姻。

威廉三世是查理一世的外孙,他也有王位继承权,而且他的新教信仰是毋庸置疑的。再加上这次联姻,威廉和玛丽夫妇成为仅次于詹姆斯的第二顺位继承人。

约克公爵对自己的继承权充满信心,因为查理二世与约克公爵私下达成协议,一定会将王位传给约克公爵,因此并未对这次联姻加以阻止。

辉格党掀起的政治风暴打击了“阴谋小集团”,本以为下一步就会顺理成章地掌握政权,没想到被托利党利用这次联姻摘了桃子。丹比伯爵因为促成联姻,成为国会中最有权势的人,辉格党人对此恨得牙痒痒。

这次联姻之后,丹比伯爵为了进一步巩固本党的政治地位,计划推出进一步的联荷攻法政策,于1678年4月派老丘吉尔(大家熟悉的那个丘吉尔的祖先)前往荷兰,与威廉三世协调出兵事宜。

老丘吉尔于此次任务中,展现了出色的外交才干,他的谈判技巧与周到礼数,给威廉三世留下了深刻的印象。

沙夫兹伯里伯爵一看,丹比伯爵这是要连下两城啊,再被他把英荷联合攻法搞成了,辉格党就被托利党压着翻不了身了。

如果说辉格党是因为政治理念的分歧而反对,那也可以让人理解,但实际上,

辉格党的政治路线一向是亲荷反法。为了不让托利党得势,也管不了那么多了,敌人支持的就是我们反对的!

所谓政治理念都是虚的,打击政敌获得权力才是实实在在的。接下来的政治手腕,更显露出辉格党为达目的不择手段的“初心”。

路易十四急于停战,对英国的辉格党要员以及荷兰议员大施贿赂,沙夫兹伯里伯爵领导辉格党,在国会大肆宣传反战的重要意义,全然忘记战前,正是辉格党大肆鼓噪联荷抗法。

于是,战争在英军正式出兵前已经结束,因此这次出使并没有什么实际效果,但是老丘吉尔通过这次出使,在荷兰建立了至关重要的人脉与关系,为“光荣革命”期间发生的一系列事情埋下了伏笔。

查理和他弟弟詹姆斯,都羡慕法国的绝对君主制。他们认为,法国的体制才是最理想的体制,以国王为核心举国上下团结一致,才是国家富强的保证。像英国这样,国会议员分成泾渭分明的两派,无论干什么都吵吵嚷嚷,你说东我偏说西,经常是为了反对而反对,愚蠢而低效,什么事也干不成,还有爆发内战的危险。

查理和詹姆斯认为,克伦威尔时期的英国远比现在高效,但克伦威尔的失败在于,他的政治基础建立在新教之上,而新教注定是要分裂的,这就是克伦威尔政权始终无法稳定的原因。

要想国家团结一致,必须学习法国的先进经验,在英国推行天主教!

查理二世的性格不适合干这事,所以他也就是心里想想,该干嘛干嘛,军人出身性格坚定的詹姆斯,则是干这件事的最佳人选,这也是兄弟二人达成传位协议的原因。

实际上,他们看法国也只是看到了法国表面光鲜的一面,对于法国国内的种种弊端,并没有清晰的认识。

国王兄弟看绝对君主制的法国哪里都好,议员们则怎么看共和制的荷兰怎么顺眼。

看本国都是缺点,看外国总是倾向于发掘其优点,这也是人们很容易犯的错误。

法国方面,路易十四对于自己在英国身上的巨大投资得不到回报,感到极为不满。

实际上,查理二世、辉格党要员和托利党的丹比伯爵,都在私下收他的贿赂。路易十四现在想干的事就是举报贪官!

路易十四最恨的人,是促成英荷联姻的丹比伯爵,他希望通过打击丹比伯爵拆散英荷联盟。

可是英国也没有中纪委,想打击托利党人就只能依靠辉格党。于是,他派人

将丹比伯爵收法国贿赂的证据,透露给同样收他贿赂的辉格党议员。

对于沙夫兹伯里伯爵来说,法国人提供的这些证据,就如同瞌睡的时候送枕头,想什么来什么!这些证据经过精心策划后,在下议院戏剧性地揭露出来,像一颗炸弹在最恰当的时候爆炸了。丹比伯爵遭到猛烈的舆论抨击,声望大降。

1678年,伦敦大火纪念碑在火灾起始地布丁巷附近落成,这座碑东面的铭文中写有“教皇党徒的阴谋诡计,纵火焚烧这座新教城市”,在1681年,纪念碑北面的铭文又加上了“然而,炮制这些恐怖事件的教皇党狂热分子还没有被清除”。

这些反天主教字句直到19世纪30年代天主教解放时期才被抹去。这个纪念碑就如同一个洗脑神器,英国人一看到它就想到天主教“亡我之心不死”,坚决支持任何打击天主教的活动。

所谓的天主教阴谋在1666年伦敦大火后开始出现,随着时间的推移越演越烈,谣言越传越邪门,不断撩拨社会的恐慌情绪,到了1678年终于演变成一场政治风暴。

如今网络上各种耸人听闻却又流传甚广的谣言的编造者,都是泰特斯·奥茨的徒子徒孙。而那些号称“谣言倒逼真相”的公知,则是继承了辉格党的真传。

围脖上曾经的三大名言是【谣言倒逼真相】、【造谣与传谣是公民的基本权利】和【以辟谣来抹黑造谣】,不以传谣为耻反以为荣,并以传播谣言来达到其政治目的,这事真是根子里带的,属于自由派公知的传统艺能。

就在大火纪念碑落成的几乎同时,英格兰发生了所谓的“教皇党阴谋”(PopishPlot),这一事件是彻彻底底的阴谋论产物。

一个编造谎言的惯犯泰特斯·奥茨(TitusOates),眼见英国国内排斥迫害天主教徒的气氛越来越浓郁,打算进行政治投机,用“人血馒头”换取自己的荣华富贵!

这家伙早在炮制“教皇党阴谋”的谣言之前,就已经是个臭名远扬的无赖和欺诈犯了。在上学的时候就因为屡次说谎而遭退学,并被海军强行开除,又曾因伪证罪被判入狱。

奥茨假意皈依天主教,先后进入两家天主教神学院刺探情报。虽然最后都被驱逐出去,但是,他仍然搜集到了足够的内部信息,以便去编造一个谎言。

他信誓旦旦地宣称,一群耶稣会天主教徒曾在伦敦“白马酒馆”秘密集会,密谋企图再度火烧伦敦,刺杀查理二世,迎接法军登陆,大量屠杀新教徒,并拥立已皈依天主教的詹姆斯为国王。

他提出了一份所谓的“密谋者”名单,其中,约克公爵詹姆斯夫人的私人秘书科尔曼赫然在列。

这一爆炸性的所谓“告密”,编得有鼻子有眼的,其中大量信息都是真的,但是关键内容却又夹带私货。

见到这份名单之后,英国两院的议员们完全无视奥茨之前的斑斑劣迹,立即“相信或者假装相信”了。在反天主教的狂热氛围之下,谁也不敢矛头反对,因为一旦被别人怀疑自己跟天主教扯上任何关系,很有可能导致自己政治生命的终结。这可以说是“从众效应”的典型范例。

在历次革命运动中久经考验的沙夫兹伯里伯爵,一直为托利党占据上风而大为恼火。他敏锐地认识到,这是一个打击政敌的大好时机。

在他的推动下,辉格党人积极推波助澜,大加渲染,奥茨的谎言像晴天霹雳一样震动英国,掀起了一股反天主教的怒涛狂潮,因为这“验证”了他们长久以来心中所猜测及恐惧的念头!