说起陈凯歌,绝大多数人的第一反应是

《霸王别姬》

。

然后就会开始恨铁不成钢地吐槽他近年的作品有多烂。

更有甚者,已经提出了《霸王别姬》是他

父亲陈怀皑

代拍的无聊「阴谋论」。

会有这样想法的人,一定不了解陈凯歌。

其实陈凯歌早期有不少优秀的作品,只是大多被人遗忘了。

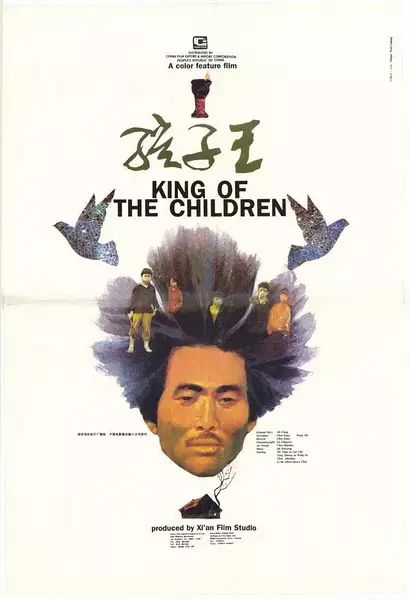

鱼叔今天想推荐的,就是

「陈凯歌最被低估的一部作品」

——

孩子王

豆瓣上,《霸王别姬》的评分人数高达56W+,《搜索》有20W+,《赵氏孤儿》、《无极》有10W+

就连短片合集《十分钟年华老去》,也都有近2W的评分人数。

而《孩子王》,却只有仅仅5705人评价过。

但就是这么一部知名度极低的片子,大导演

李翰祥认为其水准高于《红高粱》

。

电话里我告诉陈凯歌,我看过他的《孩子王》,我个人觉得很好,好过《黄土地》,

也好过《红高粱》

。

梁文道

曾盛赞:

这是陈凯歌最好的电影。

这是真正的陈凯歌,这是最好的陈凯歌

,但知道的人却最少。

《孩子王》根据阿城的同名小说改编。

(阿城的「三王」系列小说:《树王》、《棋王》、《孩子王》,是中国文学史极优秀的作品。)

讲述的是在

十年动乱时期,一名北京知青在云南插队的故事

。

谢园

饰演的北京知青

老杆

,来到云南插队已经整整7年了。

在日复一日的迷茫日子里,老杆却突然被队长派去了学校当老师。

受了提拔

原本还挺开心,可到了学校才发现,那里简陋得都不如原来的大队宿舍。

而只有

高中学历

的自己,竟然被分配给

初三的孩子们

上课。

从来没有教书经验的老杆,有点慌了手脚;

但既然被指派了任务,硬着头皮也得上。

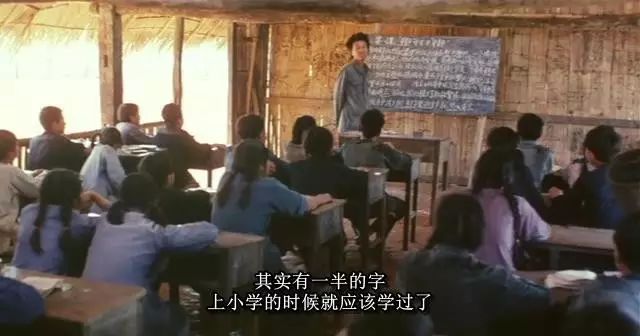

第一堂课上,老杆就惊奇地发现,这些来读书的孩子们压根连本书都没有。

他去问校长,校长不以为然。

「忘了跟你说,没有书。

这些从来不发,缺纸。

」

没有课本,那就只能抄。

每节课上,老杆拿着课本在黑板上抄,同学们就在下面抄。

虽说他们已经是初三的学生了,但识字水平却都还

停留在小学水平

。

老杆一开始并不知情,结果自己在上面讲,学生在下面一点反应都没有。

于是他让孩子们上黑板把自己不认识的字都给圈出来,结果一篇文章下来,三分之二都是生字。

不概括段落大意,不提炼中心思想。

先定一个小目标,把课文的字也认识了

。

教学进度虽然慢,但学生们实实在在的每天都在进步。

老杆和别的老师都不一样。

他课前不需要起立问好,听课手不需要背在身后,有问题可以自由发言。

别的教室里都是安静沉闷的,

只有老杆的课上总有停不下来的笑声。

到后来,他索性抛开了教学计划,按着学生们的兴趣自由讲课。

然而也因为老杆的「不守规矩」,他不久之后就

被学校开除

,打回大队继续劳动……

原著和电影对于教育问题和文化残缺的

批判和反省

,都是非常明显的。

因此,有人把这部片子评价为

中国版《死亡诗社》

。

刻板僵化的教育方式、落后保守的教育观念,两部电影中的老师都

对传统教育方式提出了质疑和抵制

。

但是相比《死亡诗社》反抗意识觉醒的结尾,《孩子王》透露出来的却是一种无奈,甚至可以说是

绝望

。

老杆第一天去学校报到的时候,是直接提了一把大刀去的。

这哪里是去教书?分明是去杀人。

老杆用自己的方式教书,一开始确实是有成效的,他也期望自己

或许真的可以让这些孩子的命运有些许改变

。

尤其是

王福

,班上最用功刻苦的学生。

字典是个稀罕物,王福没有,所以每天抱着老杆的字典拼命抄,天黑了都迟迟不回家。

放在今天,这种例子也依然会被部分家长老师当成「好学」的榜样。

可当老杆问王福对未来的打算时,王福却回答:

「初三毕业了我就回队上劳动,

以后还有更大的字典,我还要抄。

」

老杆傻眼了。

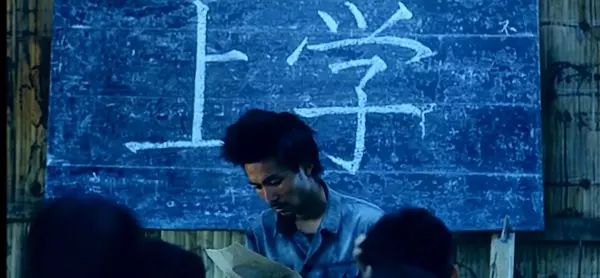

片中有一个非常经典的段落。

知青伙伴们来看望老杆,老杆摆出一副老师模样,开始给知青们上课:

「从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚讲故事:从前有座山,山里有座庙……」

在戏闹的氛围中,所有人开始重复这个

无限循环的故事

,而外面玩耍的学生们也开始无意识模仿。

一传十,十传百,这个重复的声音开始在整片大山中回响……

而这个无限重复的故事,似乎也是

对这座山这群人命运的预示和嘲弄

。

一味的重复和模仿并不能带来进步,而只会产生驯化。

正如陈凯歌自己所说:

「字典在全片里是文化的象征,它没有救了孩子,反而害了他们。」

这也是为什么,当老杆最后离开学校的时候,给王福留下了一句话:

「王福,今后什么都不要抄,字典也不要抄。」

山上的放牛娃不念书,拒绝文明,但是也快乐自由地荒蛮生长;

课堂里的孩子接受着所谓的教育,但

在条条框框的束缚中成长,反而长成了扭曲了模样

。

就如同片尾烧山后遗留下的那些焦黑的枯木。

这正是陈凯歌的担忧,也是拍这部片子的思考和用意:

当初我们这些孩子们,就被下放到山区去破旧立新,砍掉成千上万没有用的旧树,

如今想想旧是破了,新呢,也没立起来

,有些地方又生出来七歪八倒的新树,可怎能和千年的苍松翠柏比?

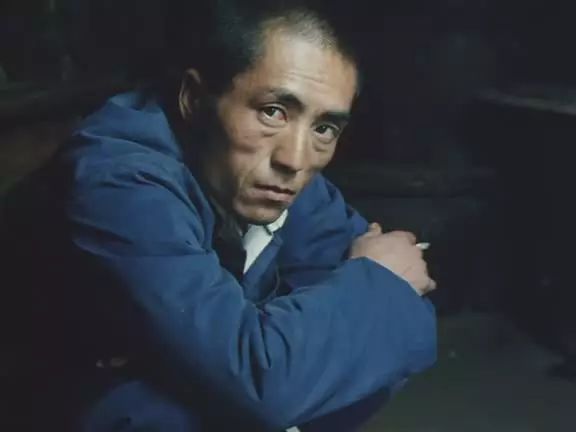

相比《霸王别姬》,《黄土地》和《孩子王》才是更为真实的陈凯歌。

这两部早期作品,注入了他对中国文化最深刻而精准的反思。

《黄土地》的摄影是张艺谋,《孩子王》的摄影是顾长卫。

但是当1988年,张艺谋的《红高粱》拿下

柏林金熊奖

的时候,入围戛纳的《孩子王》只拿到了一个

「教育贡献奖」

。

这跟

鼓励奖

几乎没什么区别。

而在正面交锋的第八届金鸡奖上,《红高粱》和《老井》共获最佳故事片奖,张艺谋甚至还因出演《老井》拿了个最佳男主角奖。

《孩子王》则是全线溃败,给陈凯歌颁了一个「导演特别奖」以资鼓励。

这对陈凯歌的打击是巨大的。

之后的几年间,陈凯歌一直在徘徊,直到1993年,才终于靠着《霸王别姬》拿下了他心心念念的金棕榈。

事实上,陈凯歌从《霸王别姬》就已经变了,开始迎合主流和商业的喜好。

近两年的情况更为明显。

正是因为太想被市场所接纳,反而束缚了自己的手脚。

很多人问,为什么陈凯歌再也拍不出《霸王别姬》了?

或许是因为他找不到《孩子王》的那颗心了。

想看的鱼友,a站、b站有资源

喜欢这篇文章的人也喜欢 · · · · · ·