本文整理自周燕珉教授在第十届清华养老产业高端论坛上的发言

经过长期的建设,我国的存量建筑是非常之多的,据不完全统计,我国既有建筑总面积已达

600亿平方米

。2016年,民政部等11部委发布了《关于支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知》。各个城市如北京、上海、南京、深圳等也在当地的养老设施专项规划中明确

鼓励利用存量用地用房建设养老设施

。

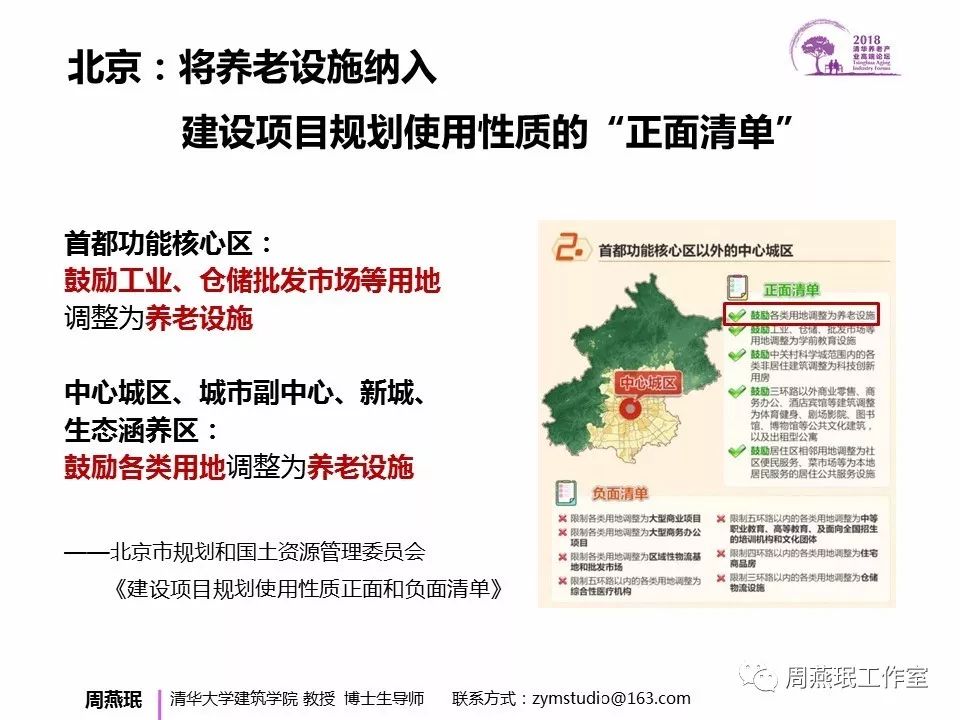

特别是北京,将养老设施纳入了建设项目规划使用性质的

正面清单

,刚刚李红兵局长也讲到,北京市为推动养老设施建设采取了一系列措施,这就是其中的一个方面。首都功能核心区

鼓励工业仓储批发市场等用地调整为养老设施

。中心城区、城市副中心、新城、生态涵养区

鼓励各类用地调整为养老设施

。这个地方给了很大的支持,特别是用地和建设指标方面。

近年来我们看到,这种将存量建筑改造为养老设施的项目越来越多了,一些地方将闲置的酒店、卫生站、商场、库房等改造成了养老设施,这是未来城市中心养老设施建设的主要方式。

在这样的背景下,我今天主要想讲以下两个问题:

一、什么样的建筑更适合改造成为养老设施?

二、如何处理好改造项目与周边环境的关系?

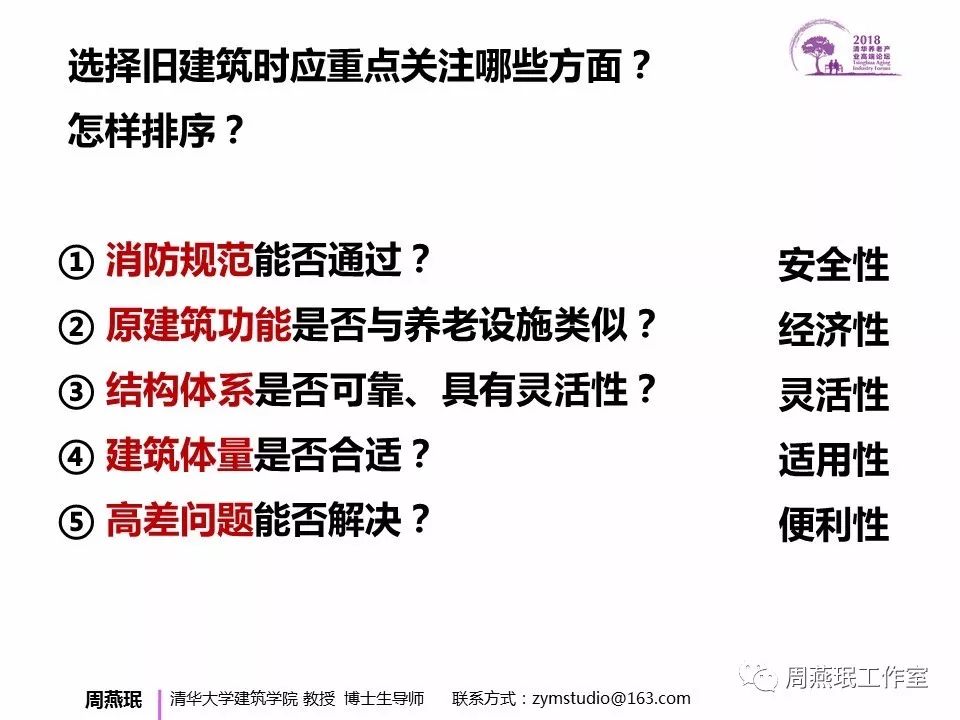

建筑的类型有很多,我们今天不能一一列举,重点讲思路。我们在选择一个旧建筑改造为养老设施的时候应该着重关注哪些方面?如何对这些方面的重要性进行排序?下面从我们建筑专业的角度与大家进行一些分享。

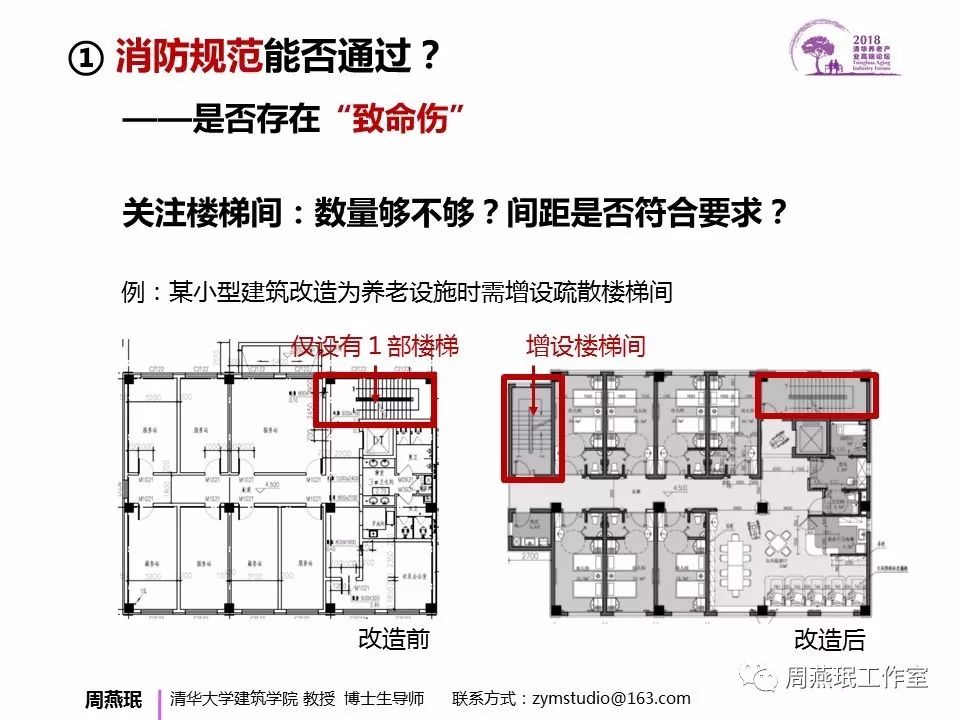

这件事可能在改造项目当中是最最重要的,很多人在做实际项目设计的时候,遇到的最大矛盾也都体现在这个方面。可以说,

如果建筑在消防方面存在问题那就是致命伤

,就算建设完了,检查的时候过不了关也是白费。

在消防方面最需要关注的就是

楼梯间够不够

。例如,我们之前设计的一个改造项目,原来的建筑只有一个楼梯间,发生火灾时只有一条疏散通道是无法满足消防要求的,所以在改造方案中需要增加一个。有的时候加建楼梯挺困难的,有没有可用的场地?规划、建设等城市管理部门以及周边街坊邻里同不同意?这些都是需要考虑的问题,改造前需要先把这件事搞定,如果做不到就不要选择这栋建筑了。

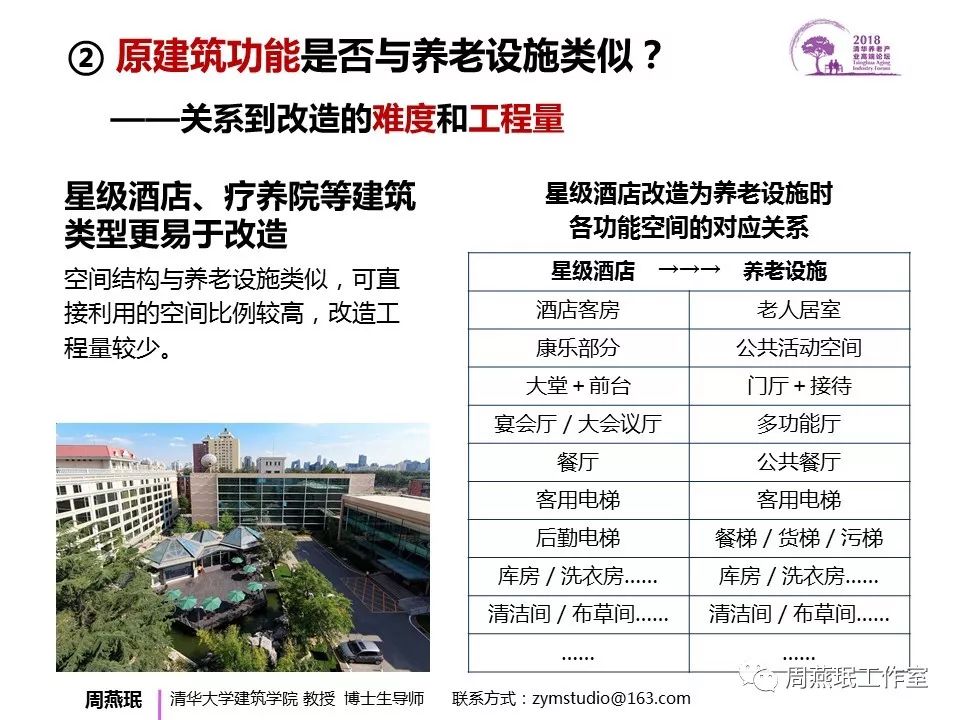

这

关系到

改

造的难度和工程量

,如果选择的建筑不合适,改造工程将较为复杂,影响经济性。

一般情况下,

星级酒店、疗养院等建筑类型更容易改造为养老设施

,因为它们本身就具有居住功能,设有一定数量的客房,并且每间客房都设有卫生间,与老人居室较为接近;同时,这类建筑当中的餐厅、厨房、多功能厅等功能空间也都能基本实现与养老设施空间的一一对应,因此改造工程量相对较小。

除了酒店和疗养院之外,现在有些办公楼、库房、商场等也都闲置了,能不能改成养老设施呢?其实难度就比酒店类的要高一些。主要原因在于各类管线需要重新布置、墙体需要重新分隔,所以这块改造起来就要相对困难一些。

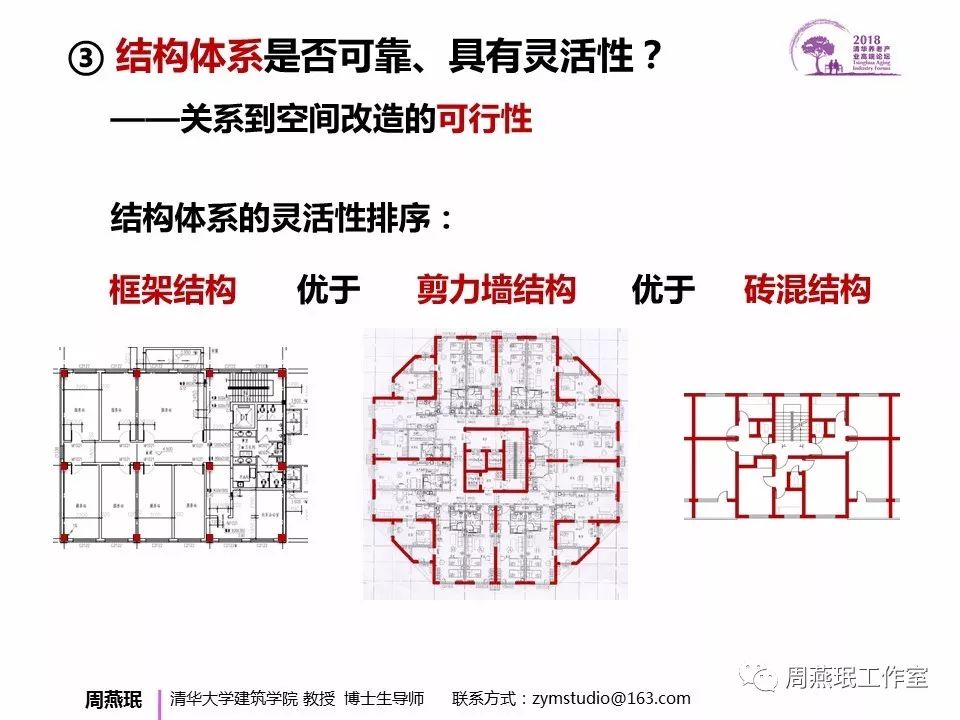

首先,结构体系应该是

可靠

的,这关系到使用安全,是非常严肃的事情。

其次,结构体系应具有一定的

灵活性

。常见的建筑结构有以下几种,第一种为框架结构,主要依靠梁柱承重,墙体是可以拆改的,这种结构体系最利于改造。第二种为剪力墙结构,部分墙体可以拆改,但有些地方改造受限,图上画红色的地方就是无法改造的。最后一种为砖混结构,过去的老房子大多是这种结构形式,墙体是不能动的,要想把这类建筑改造为养老设施可能就比较困难了。所以判断一个建筑是否便于改造,先要看看它是什么结构形式。

下面这张图是我和乌老师去看过的一个建筑,业主想把它改造成为养老设施,虽然也是框架结构,但我们肉眼一看就发现梁已经有点弯了,于是让他们赶紧先做结构安全性鉴定。鉴定完发现由于建成年代较早,这个建筑的结构已经不符合要求了,拆了重建都比改造便宜,最后改造计划未能实现。所以,不是这个空间我们感觉可以改就可以做设计,要请专业人员检查一下结构体系能不能过关,结构安全是人命关天的事请,不能有任何疏忽。

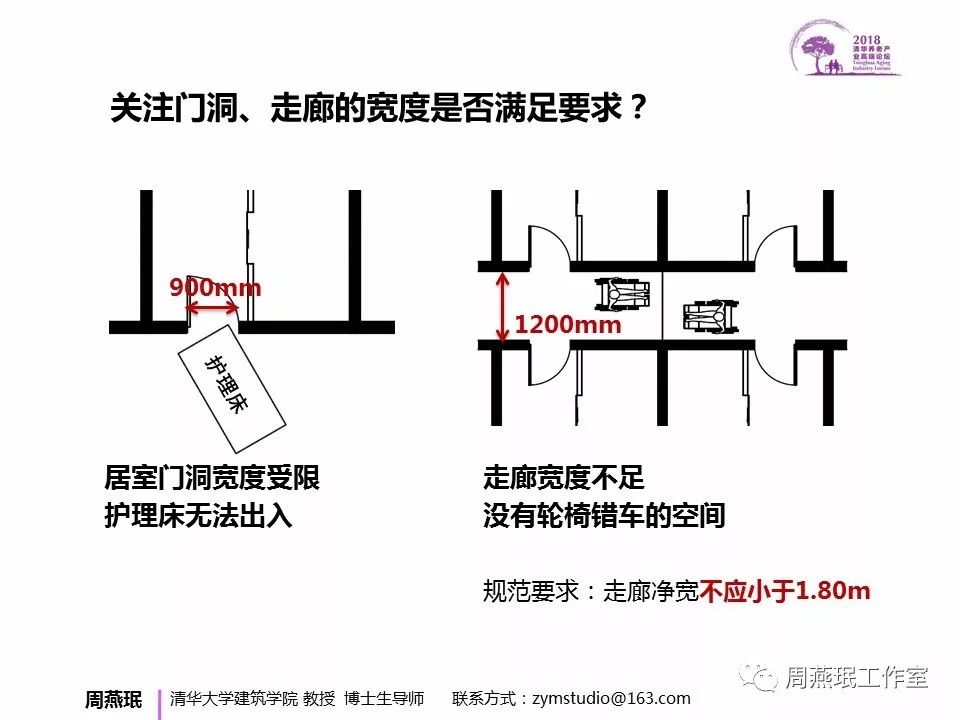

另外,检查结构体系的时候,还需注意几个关键点。一是

门洞大小是不是合适

?因为过去的老建筑门洞特别小,将来改造为养老设施后可能床和轮椅都过不去。二是

走廊宽度不能太窄

,对于护理院,规范中要求的走廊净宽要达到1.8米。最新修订准备出台的规范当中,可能会对改造类建筑的要求稍有降低,但大家仍应明确,如果走廊宽度过窄,是不符合养老设施要求的。

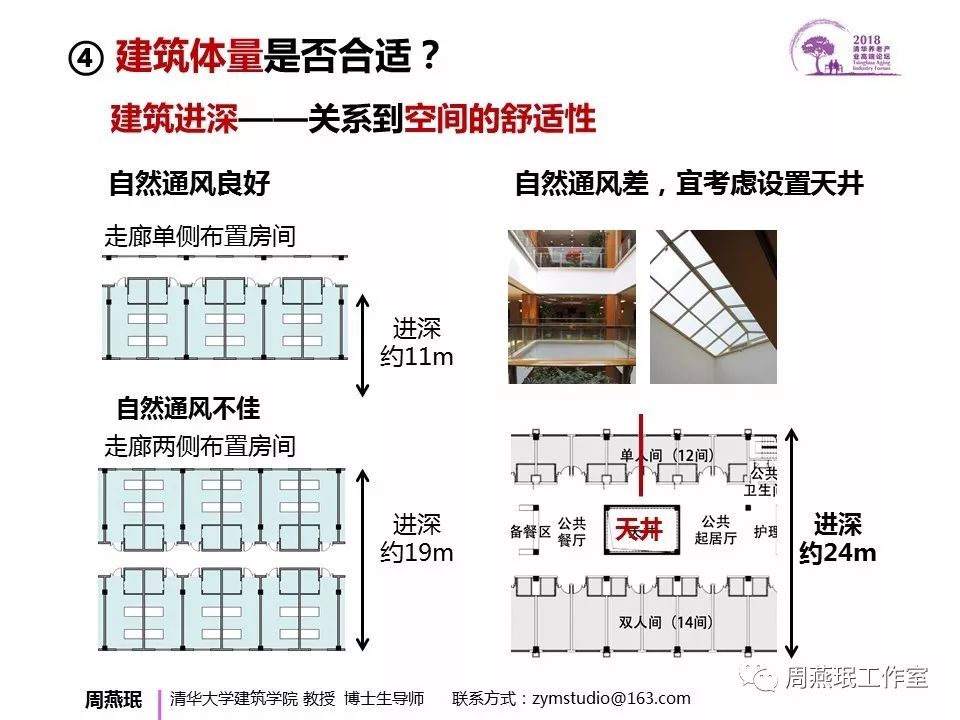

我们通常会用

进深

,通俗来讲就是建筑的厚度,来描述建筑的体量特征。例如,左侧这个单廊式建筑进深约为11米,中廊式进深约为19米,进深在这个范围内时,建筑内部的自然通风采光效果都还是不错的,改造为养老设施就比较合适。中廊比单廊稍差一些,因此需要注意

连续的中廊长度不宜过长

。

像右图中这个建筑,进深达到20多米了,改造起来就不是那么容易,如果能够像图中那样从上面打下一个天井,把空气和光线引进来,还可以很好地作为养老设施使用,否则就不太适合了。

描述建筑体量的另一个重要指标是

标准层面积

。左边这张图是北京的一个改造项目,L形平面中两条边的总长大约都在30米左右,体量不是很大,做一两个组团,护理人员从护理站到端头的老人居室不需要走很远的距离,因此服务效率能够得到较好的保障。而右图中的建筑原来是个大商场,闲置之后有意改为养老设施,但实际上是不可行的,因为平面长度都达到300米了,进深也特别大,通风采光都达不到要求,内部空间完全无法利用,管理起来也不方便。像这类建筑虽然是空置的,但实际上并不适合改造成为养老设施。

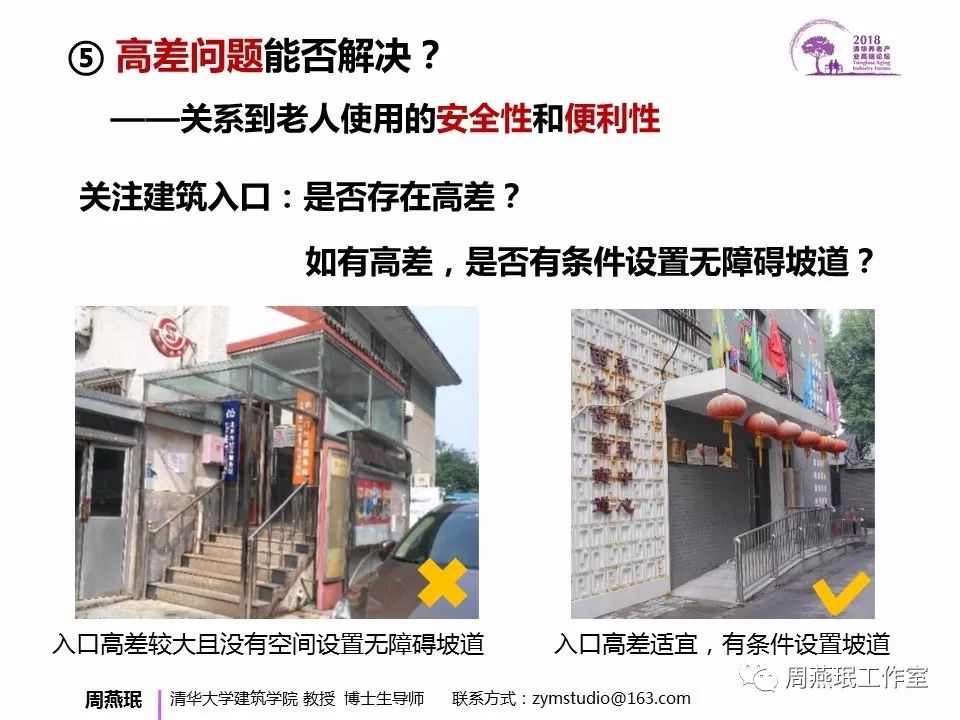

地面高差在建筑中时有出现,但养老设施在这方面要求很高,如果出现较多的高差是不合适的。

考虑高差问题时,

首先应关注养老设施的主入口

,像左图中所示的建筑入口,高差比较大,如果要设计一个符合1:12坡度要求的坡道就特别占空间,进出也会非常不便。而像右图这种入口高差大小,改造一下还是合适的。因此在选择建筑时应谨慎,否则连老人的出入都可能存在很大困难。

我们在南方调研养老设施时拍摄了很多照片,其中有这样一个设施,门厅和多功能厅之间存在半层高差,老人要从门厅到多功能厅去参加活动,但由于空间不足,只得在楼梯旁做了个坡道,坡道很陡,护理人员运送老人上下坡道不但非常费力而且非常危险。

另一个设施里老人居室与走廊间存在一步高差,老人特别容易在这儿摔到。因此,我们要

想尽办法把高差取消

,无法取消时哪怕是减缓、或在旁边设扶手也是有意义的。

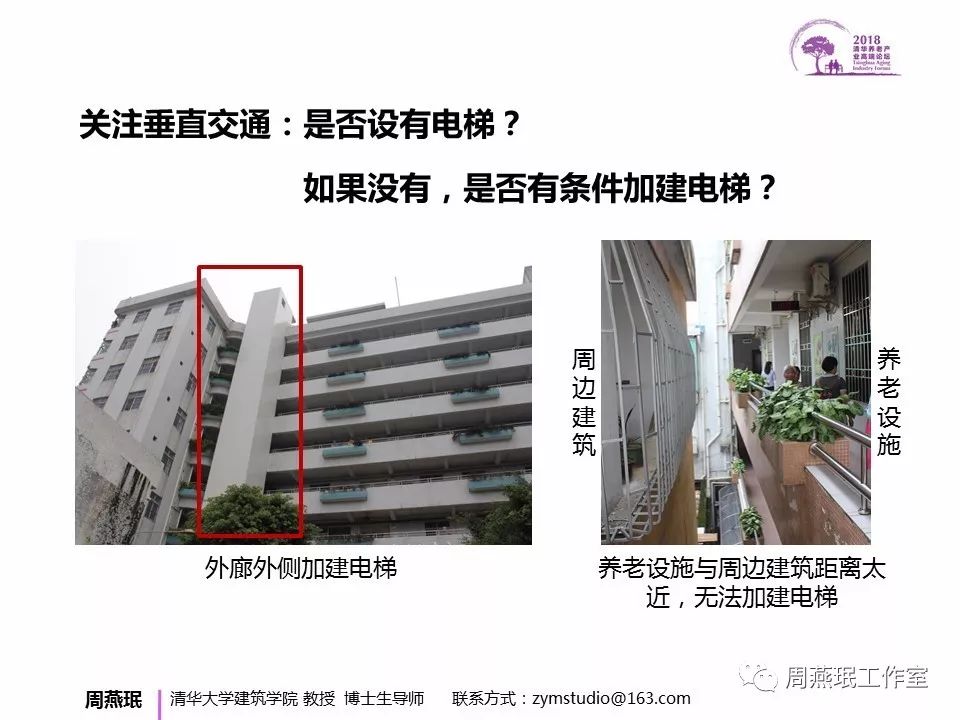

两层及以上的养老设施都要求设置电梯

,因此对于改造类项目而言,能不能增设电梯非常关键。一些外廊式建筑能够在外廊上加装电梯,但有些建筑跟旁边的建筑距离很近,没有加装电梯的空间,如果是这种情况就无法改造成养老设施了。

在改造类项目的实际操作过程中常常会遇到这样一些问题。

第一个问题是

与周边居民的关系处理不当,引发矛盾

。这是一些真实的案例,很多小区居民对在自家周边办养老院都有抗拒心理,有些时候还是老人反对这件事,大家觉得挺奇怪,但细想起来也是可以理解的。很多时候我们太着急建起养老院了,没有提前跟周边的老百姓说好,就容易遭到反对意见,引发矛盾。

比如在下面这个案例当中,开发商想把原来的社区会所改造成养老设施,就有居民提出了反对意见,说这里原来是我们活动的地方,改造之后却变成了你们盈利的场所,侵犯了我们的权益。之后经过协商,改造方案保留了原建筑中乒乓球室的功能,继续作为社区居民活动的空间,问题才得以解决。

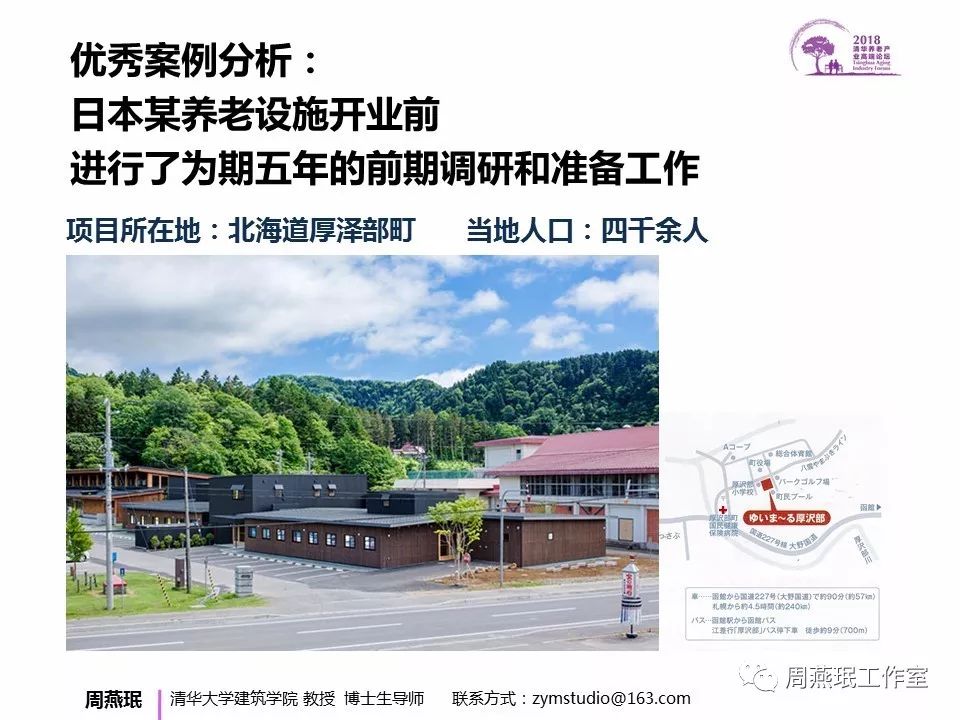

说到这个话题我想举我们在日本北海道参观过的一个案例,这个养老设施在开业之前花了

五年时间进行前期调研和准备工作

。

虽然这个养老设施的所在地仅仅是一个四千多人的小镇,情况比大城市要简单得多,但养老设施的策划团队依然

始终保持着高度认真的态度对待每项前期工作

。例如他们面向当地的所有家庭都发放了调查问卷,了解居民的实际需求;邀请居民投票,选择他们认可的设计方案和设计团队;走进140户老人的家中,了解老人的身体状况、生活状况和实际需求;每月开一次意见交流会,连续举办了十三次。

据他们说,经过沟通,起初持有不同意见的居民渐渐

相互理解、相互包容

,最后当地老百姓人人都知道这件事了,都期盼着这个设施早日建成营业,没有再提出任何的反对意见。

持续广泛地征求民意在这一过程中发挥了非常重要的作用

。

最终落地的设计方案充分考虑了当地居民的各项需求,设置了图书馆,平时小孩放学后可以到这儿来学习、看书;设有公共餐厅,为老人和社区居民提供用餐和交流场所;此外,设施在周末会举办各类地域交流活动,吸引大量当地居民参加,形式丰富多样,特别有意思。这样的设计老百姓为什么要反对呢?他们觉得这是为我服务的公共场所,不是挺好的吗?

五年时间里,这个养老设施

始终与居民们保持着密切的沟通联系

,争取到了居民的信任和欢迎。我们连五个星期都没有就像办成这个事情,很多矛盾在所难免。我也曾经遇到过类似的情况,例如有个项目特别急于进行改造,原有的建筑功能是底商,开发方没有提前进行沟通就要把商家轰走,商家不乐意,就挑唆居民来反对,这一连串的连锁反应无论对邻里和谐还是项目进展都非常的不利,归根结底,是工作做得不够细致的缘故。