迈克尔·德达,

1948

年出生,美国作家,评论家,职业书评人。代表作有《赏心悦目》《读书和生活笔记》《经典的乐趣》等。《论爱情》以文学作品为例,探讨了激情、爱情与性爱的话题。

迈克尔·德达作 朱力安译

爱情是一个全然不懂规矩的吉卜赛顽童,比才的歌剧中卡门这样唱道。纵然全是枉然,也得百般提防。任何一个人都可能沦为他无助的牺牲品,听命于占卜师手中的纸牌。激情几乎总是带来苦难、痴狂和死亡。再可敬的人都会为之丧失理智,孤注一掷,全然不计后果。情到浓处、欲火焚身的时候,谁还有暇他顾呢?然而,代价总是难免的。当嫉妒突然像匕首一样刺痛我们的时候。每一桩情事都有血洗婚礼的风险。

不必说,卡门不是法国人。

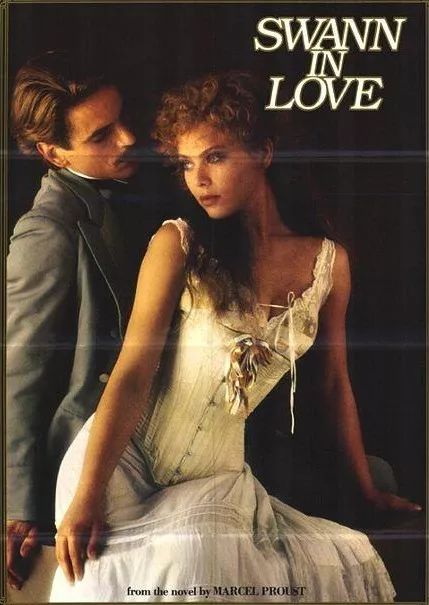

《卡门》剧照

普罗斯佩·梅里美,歌剧《卡门》的小说原作者,把这段激情的传奇设在了西班牙而非法国。想是从那时起人们就已经知道,那饱受日晒的地中海国家原是艳情祸事的多发地。难怪托马斯

·

曼笔下的古斯塔夫·冯·阿申巴赫情迷塔齐奥时,身陷威尼斯而非柏林;爱·摩·福斯特笔下的盎格鲁—撒克逊女主角远赴意大利只为一个观景房间和一个情人来与之相称。不过且慢:法国人不是理应为世界上最浪漫的民族,就像巴黎是世界上最浪漫的都市一样么?爱情去哪儿了?瑟堡的雨伞、香奈儿五号,还有高歌“不,我无怨无悔”的艾迪特·皮雅英又去哪儿了呢?

其实,法国人对狂热的激情常保有戒心。他们毕竟是一个务实的、有教养的民族,在笛卡尔的哲学和古典的亚历山大诗体下成长。噢,年轻人可能时而会陷入感应性迷情或三角恋爱的泥淖之中,但总体来说爱情并未凌驾于社会规范之上,也不至于让人不假思索地投入到某些并不相宜却面容姣好的陌生拉丁人怀中。确实并非如此。爱情在他们看来是一种高雅的生活情趣,就像美酒和佳肴,它给惯常的日子添上热情,给皮肤蒙上健康的光晕,激励人们注重穿着、保持体型和活跃思维。

显而易见,这样考虑周到的罗曼史对于年轻人来说是基本不太可能的了。或许年少轻狂通常导致青年人结婚成家,有所设计的男欢女爱却只属成熟男女、生活安稳的成年人所有,他们知道一个安排妥帖的珠联璧合,就像一件艺术品那样,可以充实和完善人的心灵。哪怕一点点的睿智、殷勤和微妙的调情——种种社交风度——都可以美化每次邂逅,不论在席间还是在床上。不过非法的轻佻或许更具刺激性,以至偷情都可以巧妙地规律起来:多年以来,法国的情人们传统会在五点到七点之间幽会,所以有了“从五到七”暗指“黄昏幽会”的说法。风流过后各自回到配偶和孩子身边。充其量(或者说最讽刺的是),这种关系与其说是婚姻的背叛,还不如说是一种保障。

毫无疑问,我是人为夸张了高卢人恋情优雅的一面。狂热的包法利夫人就显然与之格格不入,夏尔·斯万①迷恋奥黛特时也是如此。菲德尔说爱情将她撕裂了,让·拉辛②将她的痛苦凝结为名句“维纳斯缠住她的猎物”——这一比喻将维纳斯描绘为一种猛禽,把爪子深陷入猎物体内绝不松手。这里实在看不到文明的影子。

《斯万的爱情》电影海报

如果人们去读法国文学,会发现爱情常常被奉为法典,被崇尚为一种社交礼仪或宴会博弈。安德里亚斯·卡佩拉勒斯早在十二世纪就在《宫廷爱情的艺术》这部论述中为爱奠定了规则。在封建战争的背景下,一个举止得当的情人绝不应像个西哥特人,而应像个殷勤的维多利亚绅士。在他的女士面前,他应自然而然地形貌恭顺,而他的唯一要务则是取悦于她。这种爱慕关系一开始就必不可免是不伦的。毕竟当时的婚姻,本质上作为一种政治与商业上的安排,自然是不能允许任何情感来影响精心策划的家族或国家的联姻的。要赢得情妇的青睐,雄心勃勃的男人必须先全情投入、千依百顺、彬彬有礼来向她证明他的价值。女士都企盼她的情人能成为骑士风度的典范,就像兰斯洛③一样。

在《囚车中的骑士》④中,克雷蒂安·德·特罗亚讲述了王后奎尼薇尔被施法拐到了戈莱国度,兰斯洛自然奋不顾身前去营救。过不多久,他失去了他的战马,恰遇一名矮人赶着大车——其实这是运送囚徒上绞架的囚车。矮人告诉兰斯洛,如果他想见到奎尼薇尔的话就爬上车来吧。兰斯洛踌躇了一会儿,还是上车了,虽然坐在这样一个不名誉的车里示众让他觉得颜面尽失。

最后,通过了宝剑之桥,经受了许多磨难之后,兰斯洛终于见到了奎尼薇尔,但她对他却冷漠而轻蔑。这可怜的家伙大惑不解,到这会儿他已经为她经历了一个又一个严酷的考验。还有谁比他更忠诚于爱人?最后,奎尼薇尔作出了解答。她一直被锁在一座高塔里面,目睹了兰斯洛与矮人的遭遇。那又如何?他还不是乖乖地进了囚车?话是不错,奎尼薇尔说,但是在那种情境下,对一个声称爱她的人来说,一刻的犹豫都是不能容忍的。此后许久,兰斯洛才重获女王的青睐。

宫廷爱情,软化了男子气概,因此只能盛行于都市或社交圈中。当特里斯坦与伊索尔德⑤最终逃出国王马克的城堡后,他们在洞穴中幽居三年,然后很快就彼此厌倦了。何故?这就跟结婚一个道理嘛!激情需要艰难险阻、天涯两隔与思而不见来保持热度。正如那口无遮拦的十七世纪格言家拉罗什福科所道出的:“好的婚姻是有的,但可口的婚姻却从来不曾有过。”

《特里斯坦与伊索尔德》,英国画家埃德蒙·莱顿作品

到了拉罗什福科的时代,法国贵族开始制图记述情爱攻守中的细微之处。多产的小说家德·斯居黛里绘制了她的“温柔的地图”,为如何走进一个女人的心指明了路。在《深宫后院》一书中,拉法耶特夫人细致入微地钻研了激情的心理复杂性以及断绝关系背后的理性思维。贵妇们的文艺沙龙确立了调情的惯例,着重强调理想的前戏形式应该是格调高雅的揶揄调笑与彬彬有礼的温柔婉转。没过多久,皮埃尔·马里沃开始创作《爱情与偶遇的游戏》⑥之类的喜剧。拉克洛的禁毁小说《危险关系》⑦随即作出示范:冷静地算计好,步步进逼,即便是最虔诚和天真无邪的女人也会逐渐沦陷。其后不久,萨德侯爵⑧把性变成了一种运动组合,演算出了几个人之间的所有可能的性结合方式。

十九世纪初,了不起的司汤达将他的天才转移到了剖析情感上——情感已经屡屡打乱了他的生活。在《爱情论》中,小说家离奇地把情爱排在了情欲(不排除意外的“挫败”或无能)之后。分析人们坠人情网后的千姿百态的篇章最为出彩。司汤达告诉我们,一根光秃秃的树枝插进盐坑里,几个月后表面就会覆满“闪烁、璀璨的钻石,以至于人们已经不再认得出同一枝树权了”。一种类似的“结晶”过程,他说,也发生在人们所追捧的名媛身上,我们的想象给她赋予了种种的美和至善。玛蒂尔德在世人眼里可能平平无奇,但在那个沦为她爱情奴隶的男人眼中,她的每一颦每一笑都突然仿佛沐浴在非凡的光华之下。

与司汤达几乎同时代的,瑞士政治理论家本雅明·贡斯当也对爱情作出了残酷而真实的剖析,尽管他的贡献主要聚焦于爱情是如何枯死的。在他的小说《阿道尔夫》中,美丽的爱蕾诺尔为了一个狂热的年轻恋人抛家弃子。她爱慕他,每一份关怀都毫不吝惜地花在了他身上,但慢慢地,阿道尔夫开始厌倦了。最终,他想跟这个在他看来味同嚼蜡的女人分手,却苦于一直不成。所幸,她死了。一开始这个男子感到解脱,但随即慢慢陷入失落,因为他开始意识到,他已经习惯了她的存在,生活缺了她,实在是空虚而无趣。

《阿道尔夫》

十九世纪法国文学的许多作品都大可以被视作是警示录,告诫人们警惕狂热的爱欲带来的后果。然而十八世纪的相应作品则将爱情表现为一种高雅的游乐图⑨,偶尔涂上一抹俗世的忧伤,福楼拜和波德莱尔就细致分析过过剩的浪漫主义。在《情感教育》中,弗雷德利克·莫罗耽于回忆,他对追求阿尔努夫人的未竟夙愿毒害了他的生命。波德莱尔将爱人为所爱的人折腰比作尸体在拥抱坟墓。自然主义者埃米尔·左拉贱卖了一切形式的肉体之爱,从失忆的神父穆雷的伊甸园般天真的性爱到交际花娜娜极尽奢华的感官享受。二十世纪初,普鲁斯特更进一步地揭示出爱情不过是换了名字的嫉妒心与占有欲。坠入爱河的斯万是悲凉的,他曾经的花花公子、猎艳高手的生活比后来要快乐多了。

不过在二十世纪,一种对待性爱更随和的态度再次浮出水面。在《人间食粮》一书中,安德烈·纪德吟诵了一篇酒神般的狂热文字,高歌一种自由而公然离经叛道的情感。(之后,加缪还会在他那篇关于北非夏日的艳情散文中再次提及。)尤其是直言不讳的科莱特始终以爱情的多样性和神秘性为主题贯穿她的作品,无论是《琪琪》还是《谢利》,《卡尔内朗的茱莉》还是《纯洁与瑕疵》,她都抱有一个观点,即向爱情索要太多就是在摧残爱情。人不能不可理喻,要懂得适可而止,当断则断。性爱就跟食欲一样,是一种,喻悦,需要酌情放纵,又不可过度沉沦。

《人间食粮》

戴安娜·约翰逊的“法式”小说——比如《离婚》或《外遇》——的读者能了解,高卢人的貌似冷漠往往隐含真切的关怀。全在于把握平衡,一种主张温和舍弃狂热的意愿,宁可去玩味和品鉴那偶然性,而不去承受那必然性所招致的餍足和压抑。这种张弛有度的优雅细腻恐怕是不合美国人意的,他们背负着清教徒的过去和帝国主义的个性,主张要么没有要么全要。

明天就是情人节。我们将互赠卡片、鲜花和巧克力,把爱情当做少不更事的小丘比特。但我们可要好自为之,神可开不得玩笑,最好还是跟爱洛斯神保持距离,正如明智的法国人常常做的那样,以免有朝一日在托盘里看到自己碎了的心。

原载于《世界文学》2010年第4期

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

相关阅读:

诗歌回响|埃迪特•瑟德格朗【芬兰】:爱情

诗歌回响|阿尔•珀迪【加拿大】:给爱情验尸

《世界文学》征订方式

订阅零售

全国各地邮局

银行汇款

户名:社会科学文献出版社

开户行:工行北京北太平庄支行

账号:0200010019200365434

微店订阅

★ 备注:请在汇款留言栏注明刊名、订期、数量,并写明收件人姓名、详细地址、邮编、联系方式,或者可以致电我们进行信息登记。

订阅热线:

010-59366555

订阅微信:

15011339853

订阅 QQ:

3076719982

征订邮箱:

[email protected]

投稿及联系邮箱:

[email protected]