备受关注的现象级电视剧《人民的名义》28日晚迎来大结局。该剧从刚开播的收视率1.5%,攀升到大结局破8%收官,全网点击量破百亿,创下了近年国产电视剧收视之最。

我们试着从品牌定位开始,重点分析这部剧的传播策略有哪些值得创业者借鉴,从而让这个“产品”火的一塌糊涂的。

去年我们曾讨论过,

有效的传播策略的前提是有一个清晰的品牌定位,每个品牌都希望在自己所占的品类里面牢牢占据消费者心智中第一名的位置。

定位:

近年来最高规格的反腐剧作。

从这个角度来说,《人民的名义》并不算开创了一个新品类– 反腐剧。因为这个品类早就存在,差别是以往反腐剧的受众主要是中老年人,年轻人的关注较少。反腐剧、涉案剧也很早就退出了卫视黄金档,这一类剧的创作也趋于停滞;而《人民的名义》意外走红却是依靠80后、90后等一众年轻人的“自来水推广”,并且其受众覆盖了不同年龄层和不同领域的观众。

在定位明确的前提下,《人民的名义》有着清晰的传播策略和严谨的传播节奏,我们细细分析。

三个要素

首先,传播策略的核心是要明确三个要素

1. 对谁说

2. 说什么

3. 怎么说

对谁说

a)

90后看热闹。

成长在新时代的90后和00后们,平时接触更多的是经济和文化环境,很少甚至几乎没有接触到政治环境,对政治环境有着严重好奇心的他们而言,这部可以生活化甚至可以娱乐化的电视剧无疑打开了他们政治世界的大门,仿佛发现了一个新大陆 - 原来政治剧有时候是可以当作宫斗剧来看的,老戏骨的人格和形象魅力也是如此的强,娱乐化的政治剧成为吸引他们观看这部剧的主要理由。

b)

70、80后看现实。

70后和80后是伴随改革开放和中国社会体制改革转型而成长起来的一代人,大部分人吃过苦,有理想、思想较保守,能以自己的实际行动来改变生活状况,是承上启下的一代人。但是很多这个年代的人富裕后开始腐败,相信利益、喜欢用钱来解决问题。从剧中仿佛能看到自己的影子或者能看到自身正在经历的现实,通过观看这部剧能够让70、80后的人有所反思,借鉴经验,是现实教育意义极强的一部电视剧。

c)

60后看题材。

对于已经多年在浪里来雨里去的60后男性观众而言,这部剧的看点就已经非常简单了,他们已经成为了这个国家精英中的精英,不论是在政界和商界都已经获得极大成功,电视剧中的反腐对象往往就是这一代人,在看这部剧的时候可以进行对号入座。对60后而言,这部剧具有极强的实践意义,对剧中反映出来现象的有着切身的体会,对腐败深痛恶绝,成为了60后们观看这部剧的主要原因。

说什么

从习大大上台以来,从严治党,依法治国,强力反腐,力度之大,级别之高屡屡打破人们的心里底线。政治上反腐高潮迭起,却迟迟没有一部像样的的反腐剧让人过过瘾。人们去不了反腐现场,只能通过“烧坏4台验钞机”,“几卡车现金”等等新闻报道中暗自脑补。

《人民的名义》用不回避、不掩饰、直戳问题、直奔主题的态度给了演员们更从容演绎反腐风云的舞台,让观众感受更直观、了解更深入。整部剧将各种贪官的嘴脸刻画得丰富多彩、淋漓尽致。导演李路接受记者采访时说,该剧揭示了当下反腐斗争的重大现实意义和深远的历史意义,

“以积极姿态对反腐斗争进行艺术表现与思考。”

怎么说

第一阶段:借势预热 (两会期间3.3-3.16)

借着2017年两会“反腐”话题(相比2016年的“坚决减存量、遏增量”,2017年要“减少腐败存量、重点遏制增量”),提升《人民的名义》关注度;,

以官方媒体为引导,确认权威地位,提升传播格调,电影海报亮相

人民网:反腐剧《人民的名义》打造“中国顶级政治剧标杆”

第二阶段:造势(开播前3.17-3.28)

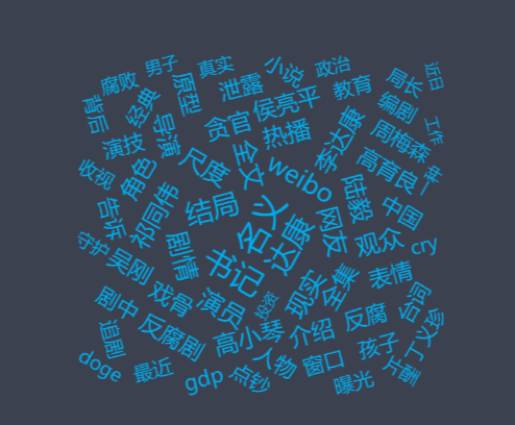

微博:开播前十天倒计时海报

制造话题,引发讨论

a)话题1:史上最大反腐尺度、最贴近现实

b)话题2:演员:主宣传海报的17名主演,没有一线的电影明星,没有小鲜肉,甚至很少有30岁以下的“年轻演员”

c)话题3:#人民的名义#。带来23.3亿阅读,132.7万讨论,4.2万粉丝

第三阶段:差异化(开播中 3.29-4.28)

达康书记表情包

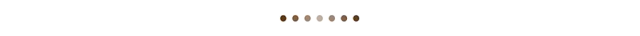

明星KOL借势蹭热点

主流媒体的宣传

强调差异化,与著名反腐剧的对比

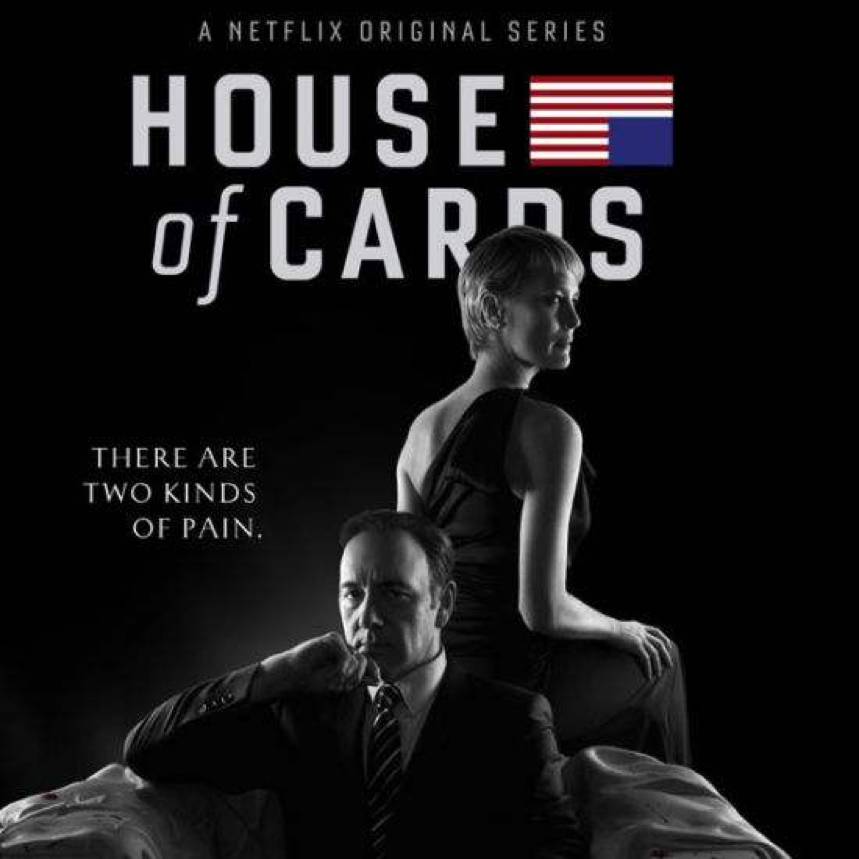

a)纸牌屋

b)绝对权力

c)黑洞

第四阶段:强化升华(开播后4.29-5.6)

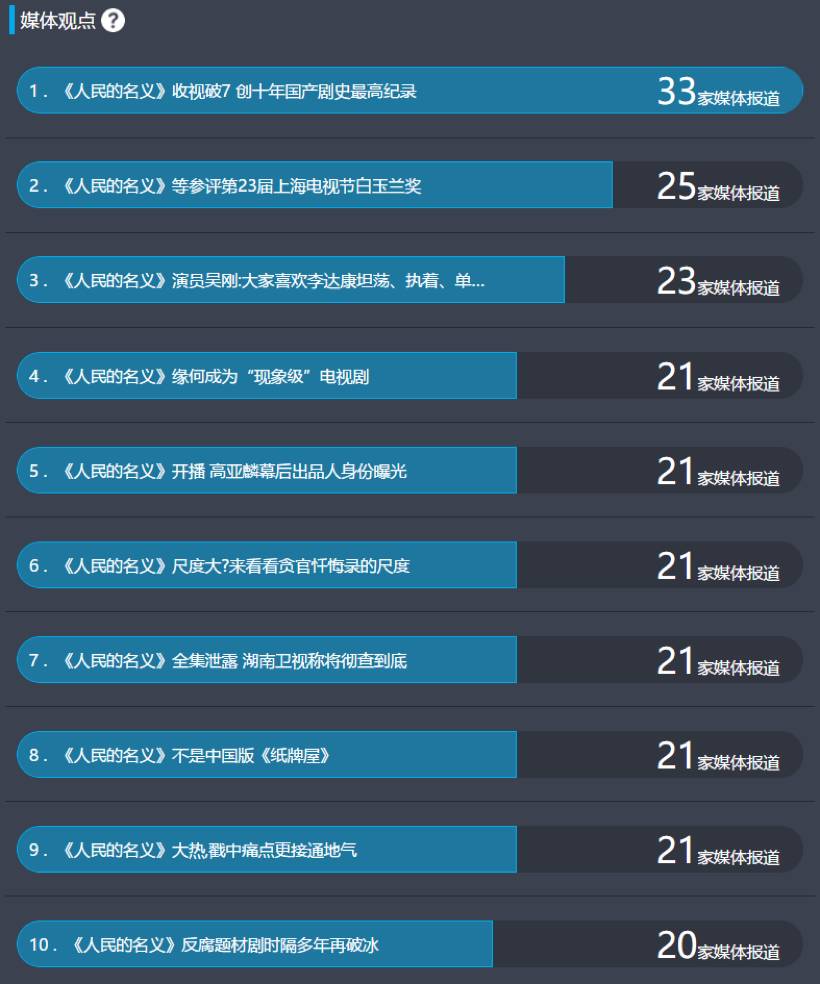

媒体观点汇总

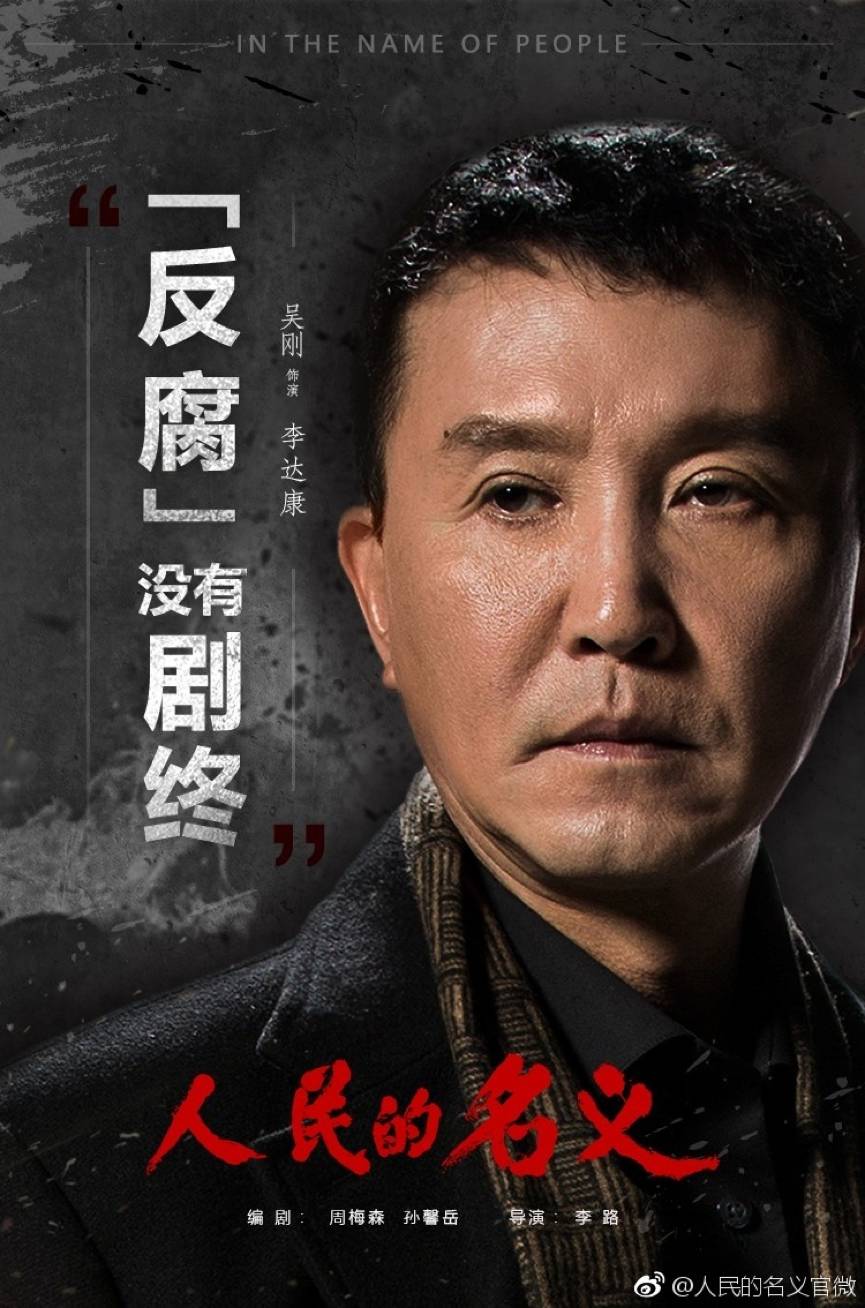

打造《人民的名义》IP,反腐没有剧终

最后,话说回来,品牌定位再精准,传播策略再专业,好产品才是品牌最好的广告。