“建造废墟”两个字带着有趣的悖论。一个被建造的对象,还能被称为“废墟”吗?“建造”对“废墟”的介入,就像拍摄纪录片时摄像机对拍摄对象的介入,无论人们多么努力地还原,但在“还原”的动作发出之时,被还原的对象已经失去了原来的样子,也丧失了被还原的可能。

从某种意义上来说,杨健建造废墟的所有过程,都在试图定义和解释“废墟”这个词。而定义是语言学家的事,解释是科学家的事,对于艺术家而言,杨健尝试去定义的徒劳,就是废墟本身。

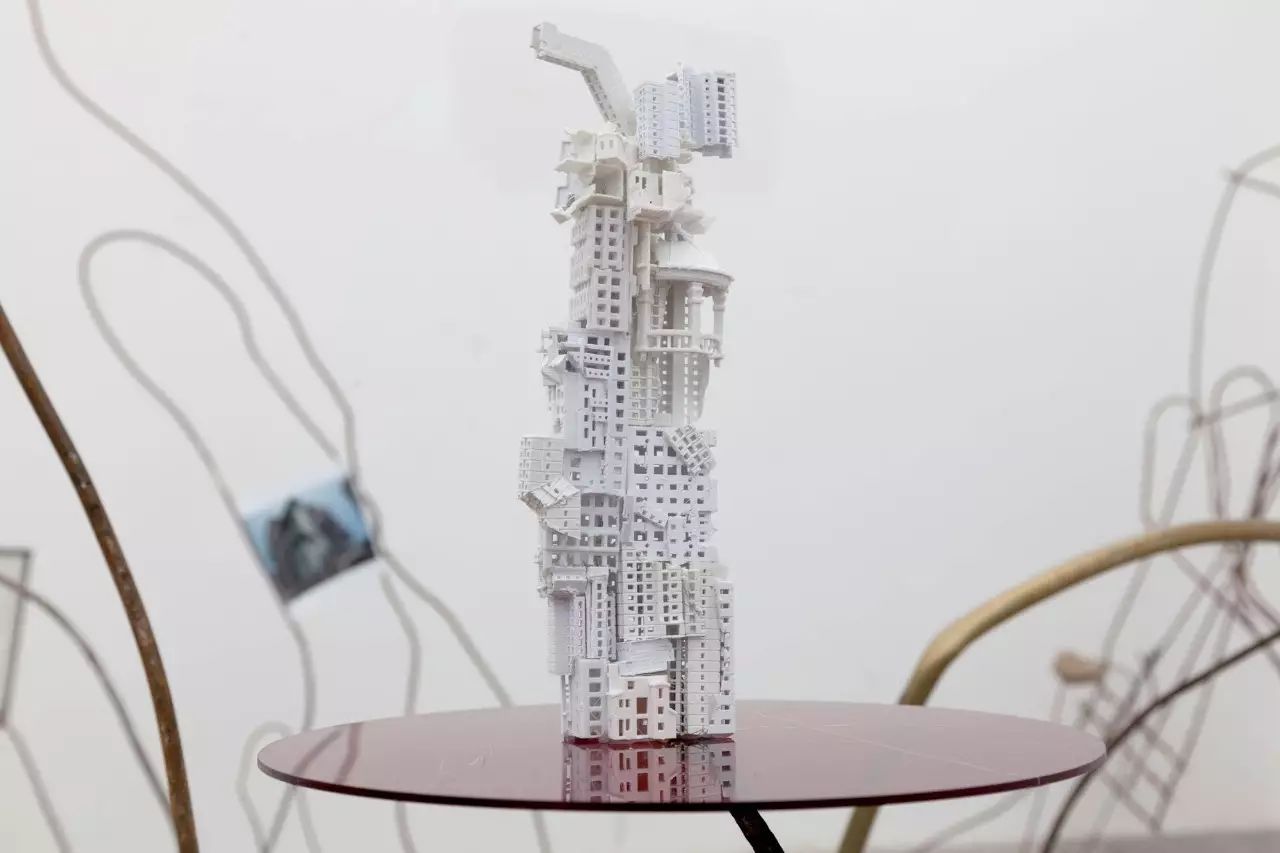

在北京草场地艺术区的泰康空间二楼,艺术家杨健用从草场地周边找来的建材垃圾,完成了他的个展“建造废墟”。

我在展览开始的前一天见到他,他背对着我,像一个建筑工人般劳作。那些原本已经被遗弃的材料被他重新焊接、再造,再次被赋予意义。

▲“建造废墟”展览

“建造废墟”两个字带着有趣的悖论。一个被建造的对象,还能被称为“废墟”吗?“建造”对“废墟”的介入,就像拍摄纪录片时摄像机对拍摄对象的介入,无论人们多么努力地还原,但在“还原”的动作发出之时,被还原的对象已经失去了原来的样子,也丧失了被还原的可能。

从某种意义上来说,杨健建造废墟的所有过程,都在试图定义和解释“废墟”这个词。而定义是语言学家的事,解释是科学家的事,对于艺术家而言,杨健尝试去定义的徒劳,就是废墟本身。

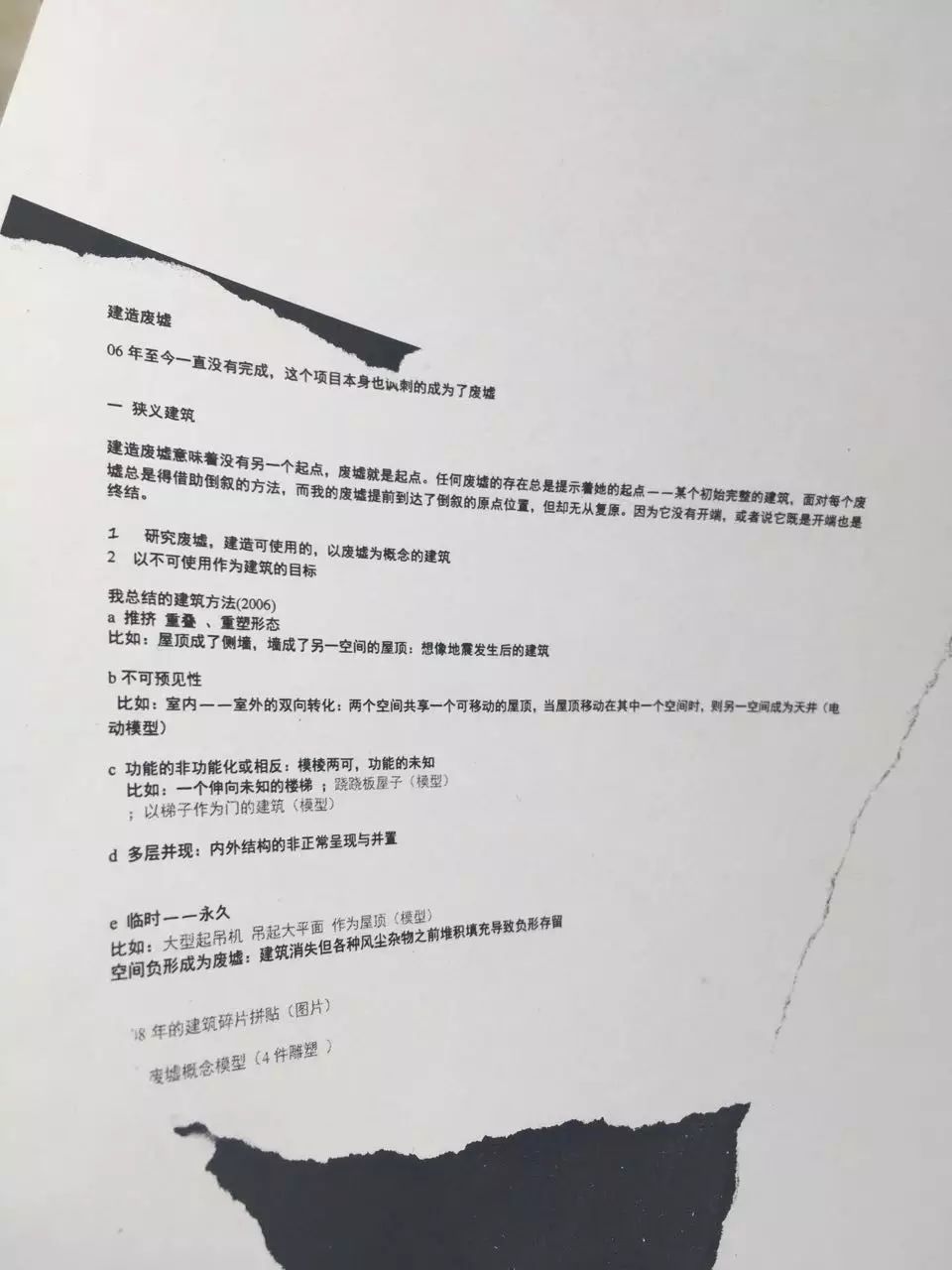

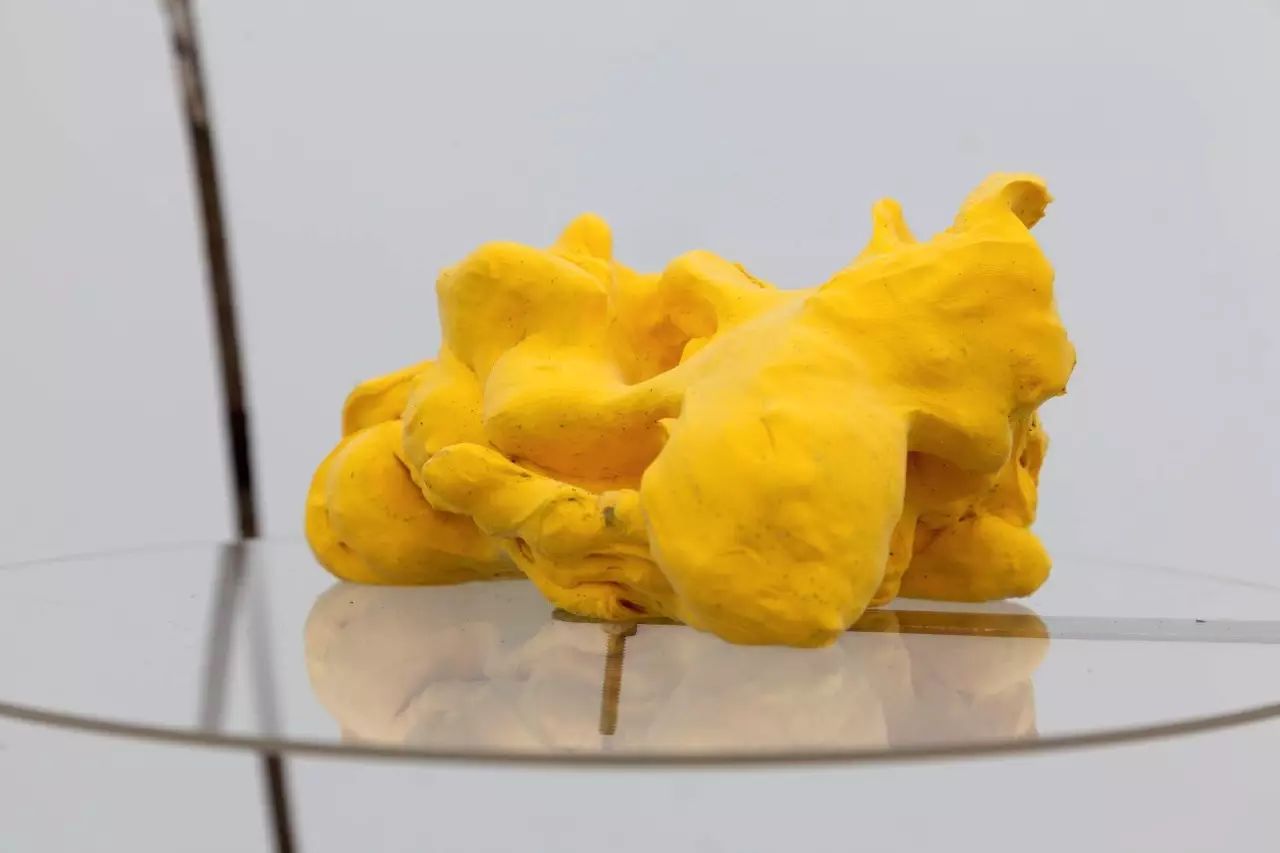

我们有无数种探索世界的方式,通过空想、莽撞,通过行为、媒介,通过工具、通过他人。对杨健来说,“废墟”是他探索世界的一个莫名其妙的执念。他把想象中的模型、不可能的建筑草图、未完成的影片脚本、小时候听来的故事和看到的寓言般的动画片……这些过去十几年他研究“废墟”所得的种种结果,以一种并非结论的方式安置在整个展览空间中。

▲“建造废墟”展览

整个空间没有明确的路径,胆小的人可能只会在展厅门口看看,甚至不敢走进去。那些粗糙的建筑材料可能会不小心刮伤你,要到达某个角度你可能必须用一种很不舒服的姿势跨过去。参观的体验突然让我想起小时候的一个午后,我跟小伙伴一起路过一片半拆迁的楼。我不确定还能不能上去,是不是安全。但出去好奇,我鼓足勇气选了一条破败的楼梯爬上去,再翻进那些已经没了屋顶和一半墙壁的“房间”里。我看到了陌生人的生活痕迹:没有带走的碗、掉了一半的毛主席海报、遗弃的沙发……那次“历险”给童年的我留了寻宝一般记忆,也让“废墟”这个词对我而言危险又充满惊喜。

在采访中,杨健向《单读》谈起了废墟对他的意义、艺术家的焦虑和父亲的角色困境。

建造废墟

单读:怎么对“废墟”这个概念产生兴趣的?

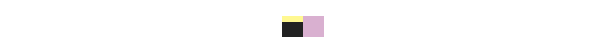

嘉宾:2006年我去罗马住了一个星期,罗马到处都是废墟,跟现代建筑掺和在一起。我当时非常受震撼,在国内很少看到这么多老的建筑在,于是我就开始观察这些废墟的形状,再想象它们可能经受住了各种各样的力,才形成现在这个样子。我开始想,假如我们去建造废墟,这是可能的吗?能不能总结出一些关于废墟建造的原则?

▲废墟建造原则

一开始我的探索都是关于建筑方法论的东西,但我又没有建筑学背景,我也不是特别感兴趣真的做出像建筑一样的实体。到了 2008 年,我生活的厦门各方面拆迁得特别快,建筑变成一种具有社会学意义上的废墟。所以我想建筑可能会转向第二个方向,第一种方向是纯粹建筑学,狭义上面建筑学的方式;另外一种是延伸意义上的废墟,比如社会学意义上、政治学意义上的,两个方向有时候交合,有时候特别分开。

单读:你会怎么去定义“废墟”?

嘉宾:可能我这些作品就在定义废墟,不是纯粹那种破败形象的东西是废墟,那是很浅层次的废墟。展览中有个作品,是一个 iPad ,里面在放一段视频,关于我的一个加拿大朋友,他长期黑在中国,黑八九年了,他是一个诗人、艺术家、策展人、也写批评。他曾经有个挺体面的工作,但是后来由于各种各样的原因处于一个非正常的状态和身份,他四处流窜在中国到处借钱。他自愿成为人的某种废墟,像浪漫主义的一种,人的废墟。

单读:因为他不去顺应或者迎合任何一个目前的社会规范和现有的社会体系?

嘉宾:对,他成为像废墟的一种存在,很多人对他避而远之,他的生活有时候像行尸走肉,但是我又能感觉到他又痛苦又喜悦,所以这是一种自愿成为废墟的状态。人的废墟可能讲的是阶层性的,比如说固化的阶层受到剥削,他们是人的一种废墟,只能得到一些很有限的生存责任和机缘。

纯建筑意义上的废墟,我这里面可能有两个方向,一种是不可使用的建筑,一种是可以使用的建筑,这两种也挺被动的。如果是可以使用的话怎么可能是废墟呢?为什么称它为废墟?所以我用了所谓从废墟中抽离一种建筑的方法,去建造所谓的建筑。

▲“建造废墟”展览

比如说这是一些废墟,我研究它,总结一些方法,然后用这个方法建了一个可以使用的建筑,但其实它理念上是废墟。

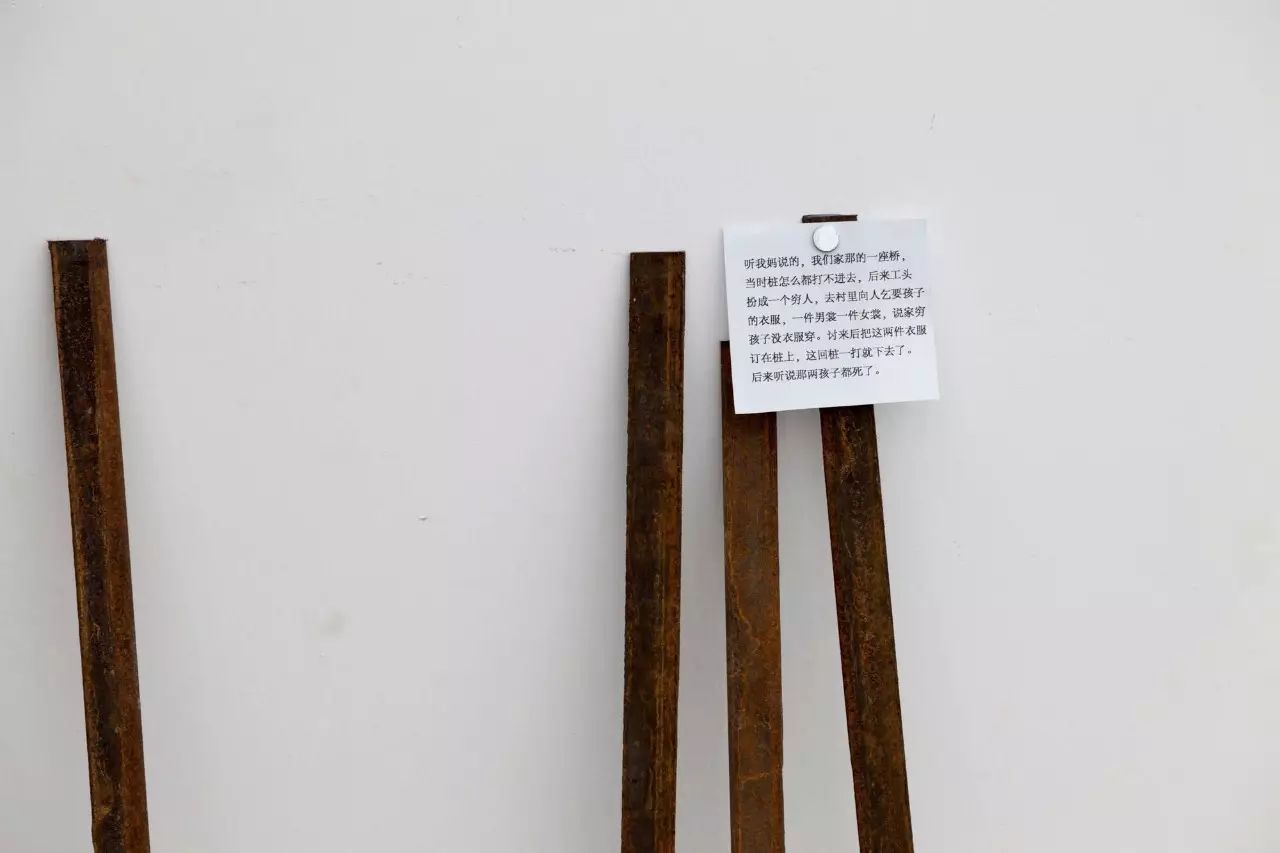

还有个章节叫“建筑牺牲”,就是类似于这样一个故事,我们小时候都看到很多动画片,比如《干将莫邪》,还有老是说一个大的工程,建桥、建大楼、建大房子,每次总是需要死一两个人它才可能会建成,总是这样一种传说和谣言一起存在。

所以这也是其中一个章节,关于建筑牺牲的。

单读:我猜大部分观众可能就会止步在入口的地方,不往里走了。但你其实期待他们能跨过这里?

嘉宾:对,他可以跨过,他可以创造他的路径,就跟迷宫一样。很多人其实都可以随便穿过去,可以按照我原先设定的一条路,也可以他们自己去创造自己的路径。

这虽然是我布置的,但我每次走的时候总是会磕磕绊绊的,总是也在选哪一条会走得更好,什么姿势会走得更好,越过去而不被刮到。路径,是我最近一两年的作品中经常会涉及到的主题。

▲“建造废墟”展览

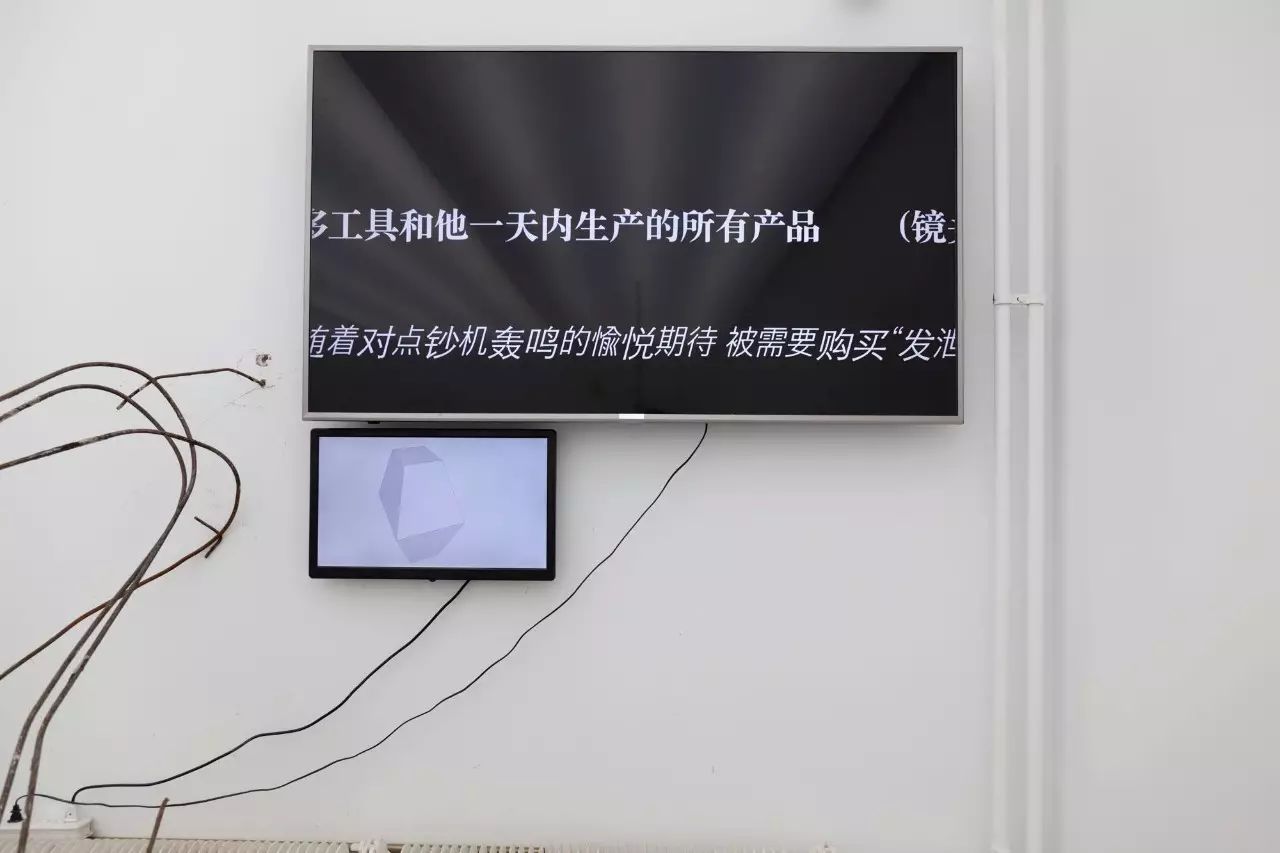

单读:你的“废墟”中还有一个跟微信有关的项目?

嘉宾:对,我弄了一个公众号叫“东吾洋”,里面有一篇文章是完全空白的。我花了几千块钱,请人把它刷到 10 万 + ,阅读 10 万 + ,点赞 1 万多。这个作品名字就叫

《 10 万+ 》

(点击跳转到这篇 10 万 + 的文章)。最后呈现在展览里是一个电子纸屏幕。

单读:这个作品跟“废墟”有什么关系呢?

嘉宾:这个项目关于网络时代的废墟,它的一种面貌。比如说那些已经成为僵尸式存在的那些网站,那其实也是废墟,比如说很多游戏空间,好多人可能在里面建第二人生、建房子,耕地、交朋友,但突然间他可能再也没有去上那个网站了,因为各种原因,死亡、搬家或者是厌恶这个游戏了,可能这样就留下好多这种电子垃圾或者电子废墟一样的空间在网络空间里面。所以虚拟和现实的这种废墟,是类似于玩笑或者是一种讽刺性的一个小存在。

单读:为什么你会对“废墟”这个概念这么着迷?

嘉宾:一开始我特别有热情,那是 2006 年。后来一直是因为可能遇到各种问题,我建筑上面的背景特别缺失,但是当时又想做成一个建筑方案,所以这里面冲突特别大,一直在这里面纠缠,后来慢慢我就找到了政治这个面向。其实我有很多方案、想法都是源于很多年之前的,到了合适机会才做出来,是因为你心里有一个东西,总想把它做出来。不然它会像鬼一样地纠缠你。今天正好有一个机会,想把它了结了,把它做出来,这样我以后就可以把它抛弃掉。这可能是一种责任或者负担,一种诅咒,也不是纯粹出于那么美好的热情和激情,而是各种矛盾导致一种结果。

▲“建造废墟”展览

单读:你去重建废墟,这背后的心理动因究竟是什么?

嘉宾:我觉得会特别有趣,因为废墟是不可能被建造的,这是一个很大的悖论,有一种诗意在里面。我觉得这种悖论特别美。但我不是想重建一个废墟,我知道废墟其实是不可建的。每个废墟它原先可能是某种建筑,然后现在变成这个样子,就像人从年轻到衰老、到后面死亡或者是缺胳膊少腿,你最终消失的那段时间,可能是废墟的一个中间过程。但是我想做的是,废墟本身就是一个起点,它没有任何其他的起点,它现在就是废墟,就是起点,那废墟的废墟是什么样子?就变成另外一种,俄罗斯套环,一种文字游戏。但是这个让我很激动,它是没有其他起点的一种建筑,它本身是开端也是终结。

“贫穷新媒体艺术家”

单读:你的家乡是怎么样的?

嘉宾:我是福建东边霞浦的人,一个岛屿,也是海岸线最长的一个地方,古代就老是跟倭寇打。我祖上就是迁过来打倭寇的明朝兵。我爸跟我说我的曾曾祖母是当时的海盗头子。

单读:你小时候想过成为艺术家吗?

嘉宾:没有。但我小时候挺早就画画,报艺术也是因为我妈说我比较合适,我妈在我很小的时候就开始送我去学国画、学素描。学油画是我进大学以后分配的,画得不好就可能去学国画,画得好了,基础好点就分到油画。我们是一个中文系院校,不是一个美院。在厦门大学,艺术系是个特别鸡肋的存在,不是培养艺术家的地方。

单读:你妈妈对你现在做当代艺术什么感觉?

嘉宾:她也搞不清楚,因为对他们那一代人来说,艺术家是特别崇高的一种身份,以前我如果自称艺术家的话她就会觉得不可思议,居然自己叫自己艺术家(笑)。

▲“建造废墟”展览

单读:那你现在整个生活状态大概是什么样?每天怎么度过?

嘉宾:主要是带小孩,小孩三岁了。在晚上的时候我才有点时间开始想想方案,看点东西。

单读:你的生存状态呢?现在主要靠什么养活自己?

嘉宾:啃老、啃老婆(笑)。从去年开始才有一些销售,以前基本上没有人买,我的东西也不是那么优美或者适合挂在家里面。我不能靠艺术养活自己,这种被人归类为“贫穷新媒体艺术家”(笑)。

单读:你有没有做别的工作养活自己?

嘉宾:我也很懒,基本上没有。我现在就是做保姆——带孩子——一个月就少花了七八千请保姆。这就是我的工作。

单读:你怎么平衡艺术和生活?带孩子觉得烦吗?

嘉宾:我肯定烦,而且正好是个男孩,所以更烦。当然也有很多爱的片刻,特别爱,那一刻微小几秒钟的爱会冲淡很多事情。但是大部分时间确实挺烦的,很多很小很小的事情都要操很多的心。

▲“建造废墟”展览

单读:你只能去接受自己的时间被剥夺吗?

嘉宾:当然只能接受,有什么办法,(孩子)也不能塞回去,时间也不能倒流。

但是我觉得我至少还没完全死掉,这两年还是在不停做展览。我以前没有生小孩子之前大部分时间都是在发呆,后来有小孩以后就是把放空的时间用来带小孩而已。

单读:所以你一天都没有工作过吗?

嘉宾:我以前有工作过,我以前做过艺术杂志社编辑,做了十天。那时候刚研究生毕业,本来想做一个月的,但到了第九天的时候,主编让我在豆瓣写一篇 5000 字的关于这个杂志的软文,我想这么烂的东西我没法帮你写,第二天就辞职了。短期的工作倒做过挺多,我毕业后也去厦门其他大学里面代课教过摄影。其实我摄影技术水平很差的,我老婆说我拍的照片都非常丑,丑得要命,完全没有一种普通的审美认知,但是观念我可以教。这就是我的工作经历。

单读:你焦虑吗?

嘉宾:艺术家的大部分工作就是在焦虑。

单读:比如说老不赚钱这个事儿会让你觉得焦虑吗?

嘉宾:当然非常焦虑,我在卖作品之前——2016 年之前——我都非常焦虑。都焦虑十几年了,因为我做创作也十几年了,基本上没卖过什么作品,你又没有什么其他的东西可以换钱。结了婚以后更焦虑了,因为有一种传统男性的思维在,不会让你那么舒服地去吃软饭。特别我是福建人,福建人那种传统的男子主义在作祟,让我没有办法那么轻松地吃软饭。虽然有人养你,但她又不是百万富翁,孩子教育花销也大。以前一看到五六十岁的老人家还在搬砖、干粗活,我就特别焦虑,一看到他们就想象到以后的我,我可能那时候还得去干活。

▲“建造废墟”展览

单读:除了生存这种焦虑,别的焦虑呢?

嘉宾:大部分艺术家都有对艺术创作的焦虑。比如说我做这个有没有意义,好不好,有没有人写评论,这种焦虑我觉得都是共有的。我会焦虑下一个要做什么东西,有时候会觉得我的作品不是那么时尚、那么讨人喜欢,是我落伍了吗?各种各样的自我怀疑。大部分艺术家都有,像来“大姨妈”一样,隔段时间就会来一次,不停在循环往复,除非你开始周期性地卖作品了,可能这种焦虑就会少了,但可能这时候开始你的好作品也就少了。

单读:你有想过一边工作一边做艺术吗?

嘉宾:以前一直有想过,不过真做工作的话就没办法做艺术了,因为可能大部分时间都耗在工作里,每天都精疲力尽,回家以后就只想着看特别 low 的剧之类的。

艺术之外的事

单读:你的社交媒体使用习惯是什么呢?

嘉宾:我看微博,不看微信。微信我只发不看,我比较流氓,很多朋友点赞,但我从来不点别人赞,我也不看别人的微信。

单读:为什么?

嘉宾:一开始可能跟大家一样,我也看、刷、点赞、转发,但是后来我觉得很烦,觉得自己被控制住了,某个东西不点赞不转发,就感觉很对不起某个朋友,我每天都处于这种心态里面,快疯了。后来我就让自己脸皮厚点,只发不看。

单读:你自己看什么公号吗?

嘉宾:其实大部分订阅公众号也都不会看了,我现在很久没看了。但我喜欢看诗人王敖的公号“ AoAcademy ”,我觉得他写的诗歌评论超牛逼。还有一个跟他有关系的,叫“地球是透明的”,我也关注那个。还有个公号叫“知识分子”,我也看,是几个科学家办的,虽然不是特别看得懂,但是我挺感兴趣。

单读:阅读呢?

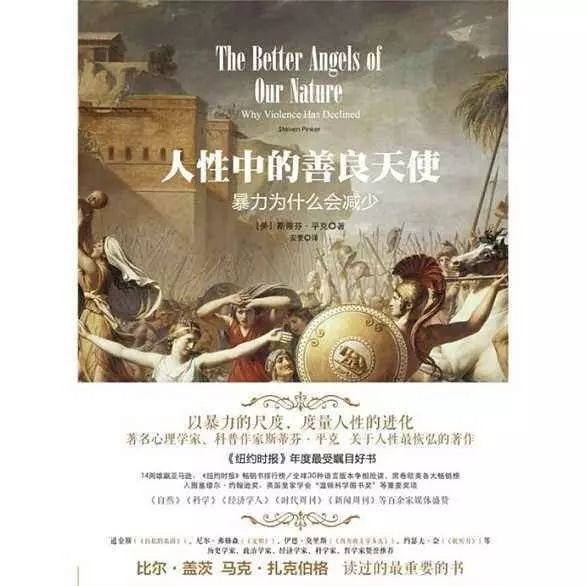

嘉宾:这几年一直在看一本书,一直没看完,是一个叫平克的美国哲学家写的《人性中的善良天使》。这本书非常厚,他用各种数据来定义暴力,用一大堆的图表和数据去分析,说其实现在人类走在一个相对来说越来越少暴力的时代。但是媒体给你的是另外一方面的观感,有段时间我特别悲观,看完(这本书)以后我觉得还是挺乐观的。我还会看拉图尔的《我们从未现代过》。

▲《人性中的善良天使》

单读:最喜欢的诗人?

嘉宾:保罗·策兰

单读:文学对你启发大吗?

嘉宾:有人看了我的《无穷的开始》以后,觉得我跟波拉尼奥有特别接近的感觉,但我没看过他的东西,我自己感兴趣。最早的时候我可能像很多那时候的人一样看过《潘多拉》全集,全都看了。

我基本上不看艺术理论的书,像这几年特别火的一些法国哲学家的书我也不看,因为这些东西不能指导你做创作。文学对我的启发可能并没有那些艺术家对我的启发多,我受到启发、艺术的启蒙都是来源于其他的艺术家。

单读:比如说?

嘉宾:有一个是荷兰的年轻艺术家 Helmut Dick 。他做了很简单的手动机械,这个机械在他身体上面连着几个滑轮,他只要一转动,他的裤子就会慢慢脱下来,脱到地上,他慢慢再转,慢慢再穿上去,我觉得有种冷幽默在里面。

我有个滑轮作品就是受他的影响,比如我做了一个滑轮装置,2012 年的时候在北京展的。我请了两个人,一个是女生,顶上固定上一个滑轮,滑轮有两根线,一根线连着她的水果篮子,另外一根线连着她的裙角,所以她每次把那个水果篮子手松开放下的时候裙角就掀起来,当时我就让她重复做了半个小时。她觉得有趣,又觉得无奈,自己陷在一种所谓的循环里面不能挣脱出来。每当她要放下家务的象征时,另外一边可能就会(出现)。这个作品挺搞笑的,也隐藏着女权主义的东西。

单读:你是不是特别喜欢悖论或者没有答案的东西?

嘉宾:我觉得知道答案以后总会很无聊。我有一个作品是 2008 年到 2010 年的,是一个录像装置,叫“灵魂的形状”。我当时去火化场,把火化时候的烟收集进去,到一个玻璃作坊以后用这个烟来吹制一个玻璃器。因为受热以后的玻璃就会被烟撑大,但烟又从另外一头走了,最后留下一个形状,我叫它“灵魂的形状”。

▲“灵魂的形状”

因为 2008 年的时候我奶奶和外婆都去世了,我到火化场看到这些烟,当时我就想,如果人有灵魂的话,它会是什么样的形状。这个简单的问题,导致我后来去做这样一个作品。这也不是寻找答案,只是一个特别诗意的想象。