本文作者:和出此严

本文来源:和出此严(Hechu618)

---BEGIN---

在我们平时分析需求、优化体验的时候,都会用到「用户地图」这个工具,它能以‘路线地图’的方式还原用户操作链路,以至于从中找到优化方案。

比如:

用户故事地图、用户体验地图、用户增长地图

。

但这三个名字相似的地图,很容易混淆它们;有些人还分不清它们之间的区别??

所以今天写下这方面的知识点,从

「地图概念、作用、使用人群、使用场景、组成内容、如何创建」

这6个纬度理清楚它们之间的关系。若有不合适的地方,请多指教。

目录:

01.用户故事地图

02.用户体验地图

03.用户增长地图

---

Part1:用户故事地图

这个产品同学就比较熟悉了,「用户故事」是敏捷开发中提出来的概念:

为了要达成xxx产品效果、验证某个假设方案(MVP)时,以路线地图展示用户完成某任务的一系列操作,并从中规划出需求的优先级。

也就是说,它是一个

「需求规划与分析」

的工具,是从

「业务需求」

出发,还原用户操作产品的每个故事、节点。

图片来自百度

图片来自百度

帮助产品设计者理清:

需要「优先落地和取舍」哪些需求

。聚焦于预设成果,而不是一口气完成所有的事情。

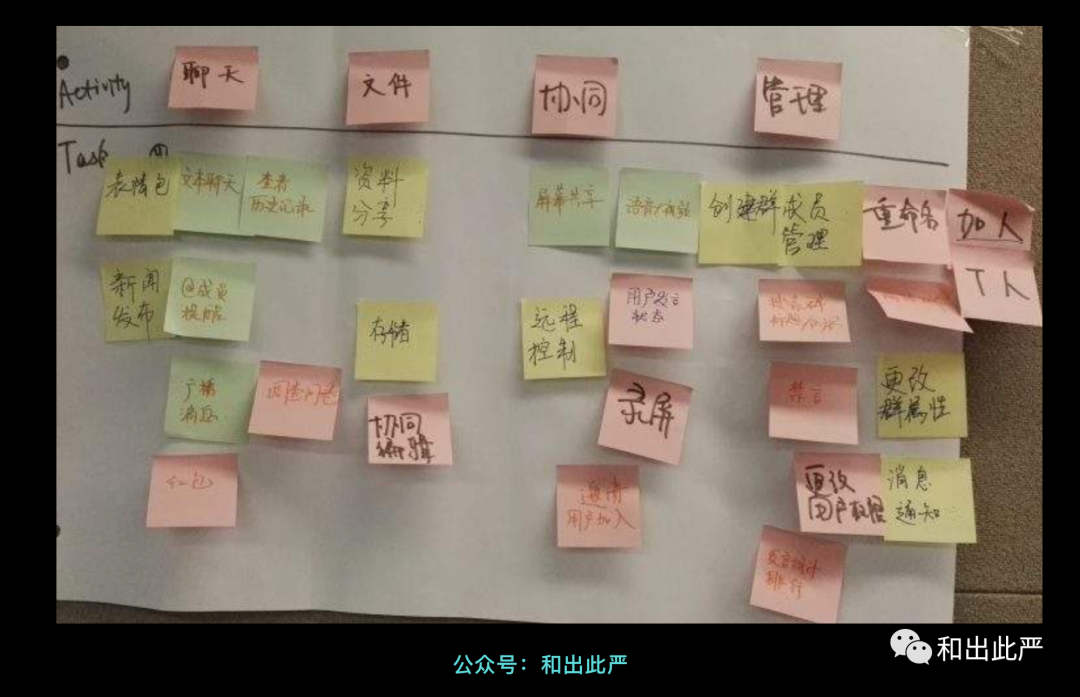

长啥样子?

它不像设计师关注的’用户体验地图‘一样细致,它重点关注产品的「故事流程与对应任务」,从而得出

「按期发布的需求」。

因此,组成内容大多只是任务流程和需求规划。

图片来自百度

图片来自百度

当然也可适当加上一些

「用户痛点、业务风险、解决方案」

等其他信息。但这些只作为参考点而已,起到辅助决策作用,核心还是以需求的规划为主。

何时用到?

一般在

「梳理产品框架、挖掘/获取用户需求、需要讨论有争议的功能点」

等场景时,都可以用到该地图。

按产品的生命周期去看到话,在「探索期」中出现的频率较高(成长期中也有)。

因为该阶段的产品战略是找准产品方向,收集与挖掘用户诉求,分期形成一个个解决用户/客户/公司题的方案。

关注人群?

综上所述,这是

产品经理(搭配设计师)和开发工程师

重点关注的。

毕竟,为了达到预设效果,产品经理需要借此勾勒出整体的产品框架、规划好产品路线与需求优先级,让团队成员有一个清晰的执行方向。

开发人员需要「了解和建立」整个产品形态,清楚整体的开发内容,利于架构的搭建和代码的模块化/复用。

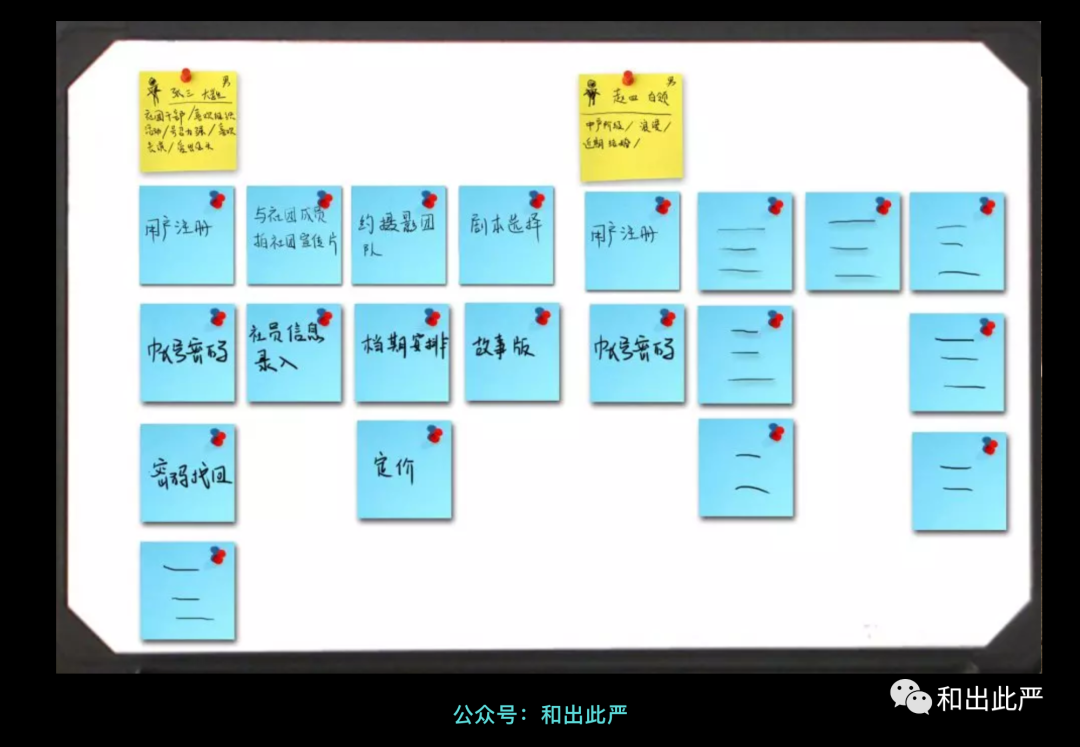

如何创建?

本文只做简单梳理,毕竟每个团队情况不同。想看更详细内容可查看文章底部的相关资料。

1、前期准备

知会3-5位核心人员,提前准备相关文件和材料。

2、产品定义

理清要「解决什么问题、产品目标、团队/公司价值、达成效果」等等。

3、用户定义

理清目标用户、使用/购买动机等,最好能有一个「用户画像」支撑,但不用太复杂。

4、梳理任务流程

按时间线理出‘可以解决什么问题’的任务流程。

5、深挖子任务

纵向梳理出二级故事,从而获取更多细节内容。

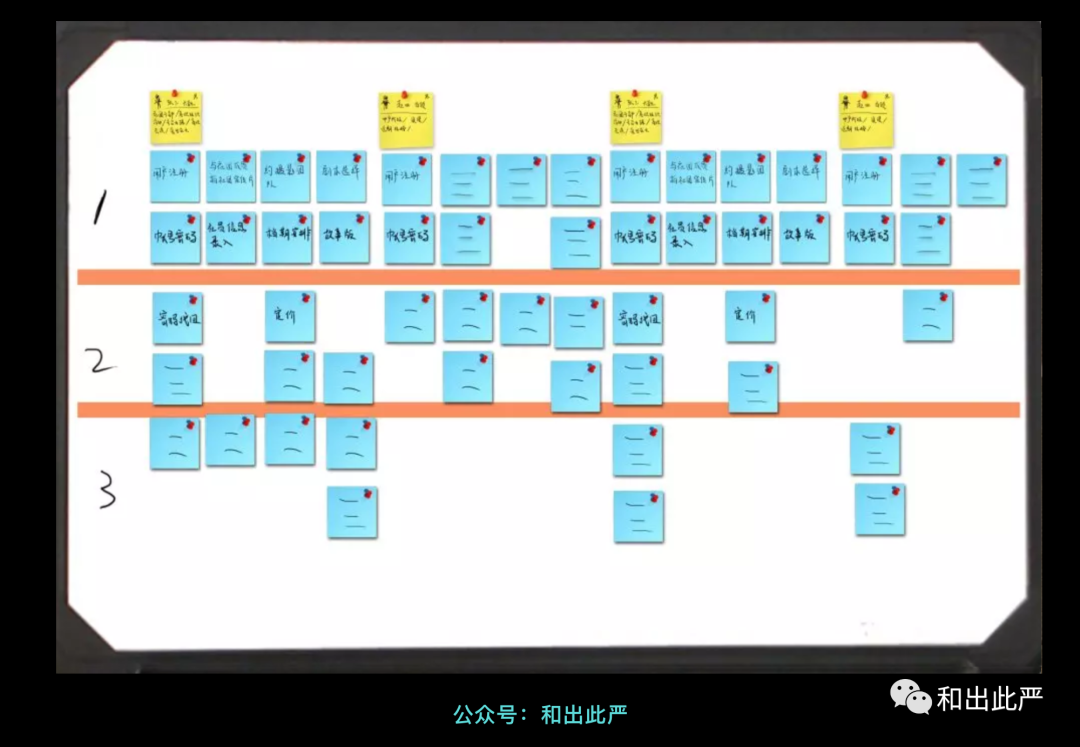

6、根据预设效果或MVP ,划分需求

根据实现该效果/MVP所需的成本,规划需求排期。

7、整理与同步给相关人员

Part2:用户体验地图

这个设计师同学就熟悉了。

它也是以路线地图的形式,

展示用户在使用产品过程中每个阶段的体验(行为、情绪、痛点等等),以此产生新的机会点和设计方案 ,

甚至是新项目。

图片来自百度

图片来自百度

与用户故事地图不同的是:它从

「用户的使用场景」

出发,侧重于解决和优化用户的

「体验」

感受与问题。

长啥样子?

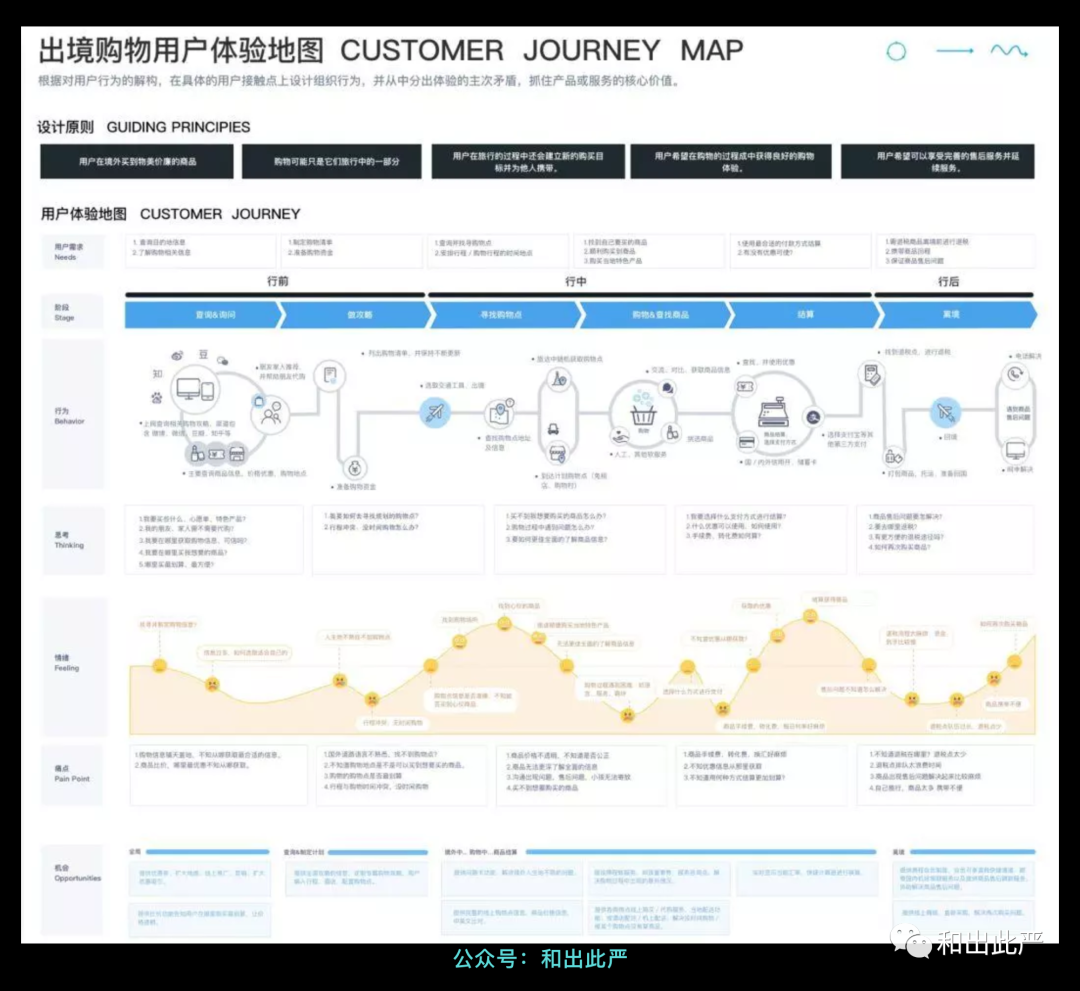

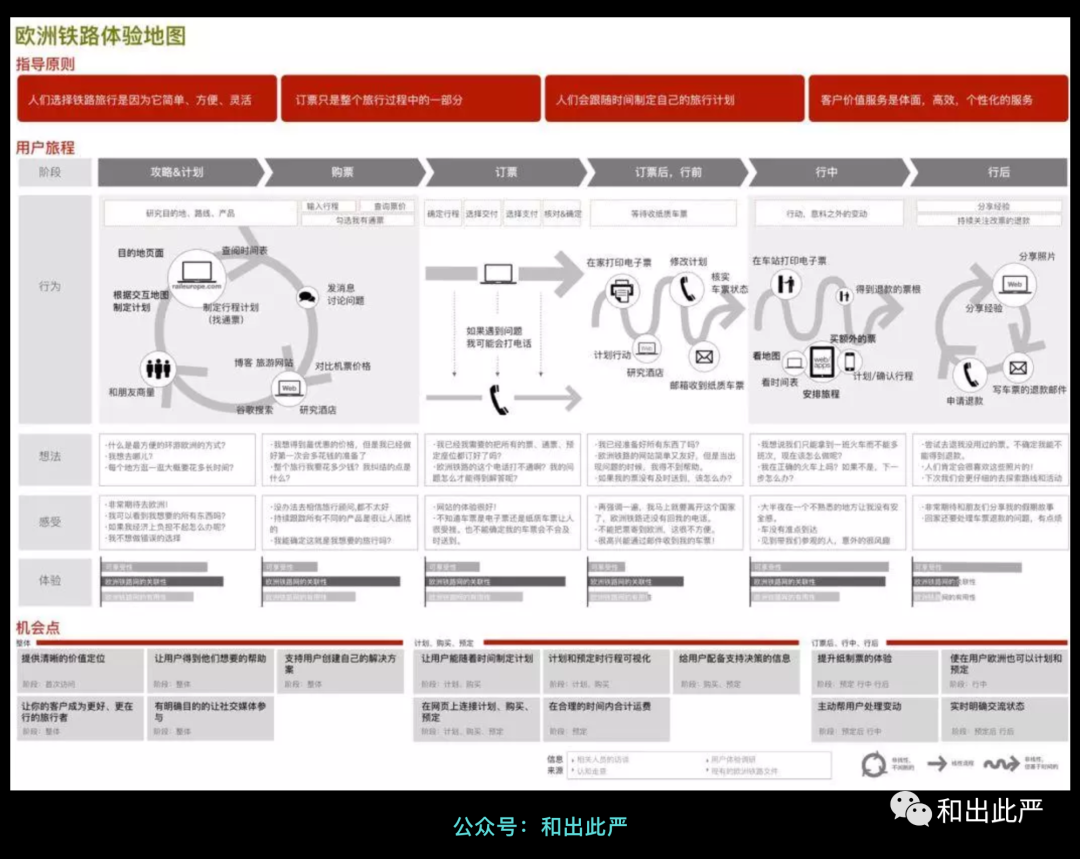

大部分情况下,用户体验地图通用的组成内容有:

阶段任务、用户目标、用户行为、疑问点/想法、痛点、情绪曲线、机会点。

但如果你想让整个地图更有说服力、丰富性,也可以加上一些附加内容。

如:

用户画像、用户满意点/爽点、用户二级行为、所属页面、现有竞品优劣势、优先级排序等等。

一些用户体验地图案例:

图片来自百度

图片来自百度

但无论用什么内容组成,还是得控制一下整个地图的

长度

,别弄得什么都有而造成地图臃肿。

而且还有一点:

若用户体验地图不能能给你和团队带来很大的价值、帮助,不要注重在整个地图的美化上。

别过于形式主义,弄得雷声大,雨点小。

何时用到?

一般需要

「了解用户是如何体验产品时、优化现有产品体验、需要进行创新设计」

等场景时,可以用到该地图。

按产品的生命周期去看到话,大部分在产品的

「成长期」

中使用,因为该阶段的产品战略是领先于同类产品。

所以需要不断优化产品体验来巩固竞争优势,让产品活的更好。

关注人群?

综上所述,这也是设计师人群(交互、视觉等)重点关注的,走查、优化用户的整体体验链路。

如何创建?

1、前期准备,早点准备与知会同事

2、制定任务,拆分流程与目标

3、定义用户,明确用户信息

4、根据地图模板,绘制整体内容

5、机会点排序,按照可能性、实现成本等排列优先级。

6、整理与同步,把结论点整理并同步给相关人员。

Part3:用户增长地图

用户增长地图,在百度上很难搜到这个词汇。这个是刘津老师在《破茧成蝶2》中,根据用户增长模型AARRR而延伸出来的概念。

图片来自百度

图片来自百度

长啥样子?

第一行:总体价值指标。比如提升订单的转化率;

第二行:骨架。 即贯穿完整用户生命周期的主要任务;

第三行:增值假设。假设完成它们可以提升价值指标。

图片来自《破茧成蝶2》

图片来自《破茧成蝶2》

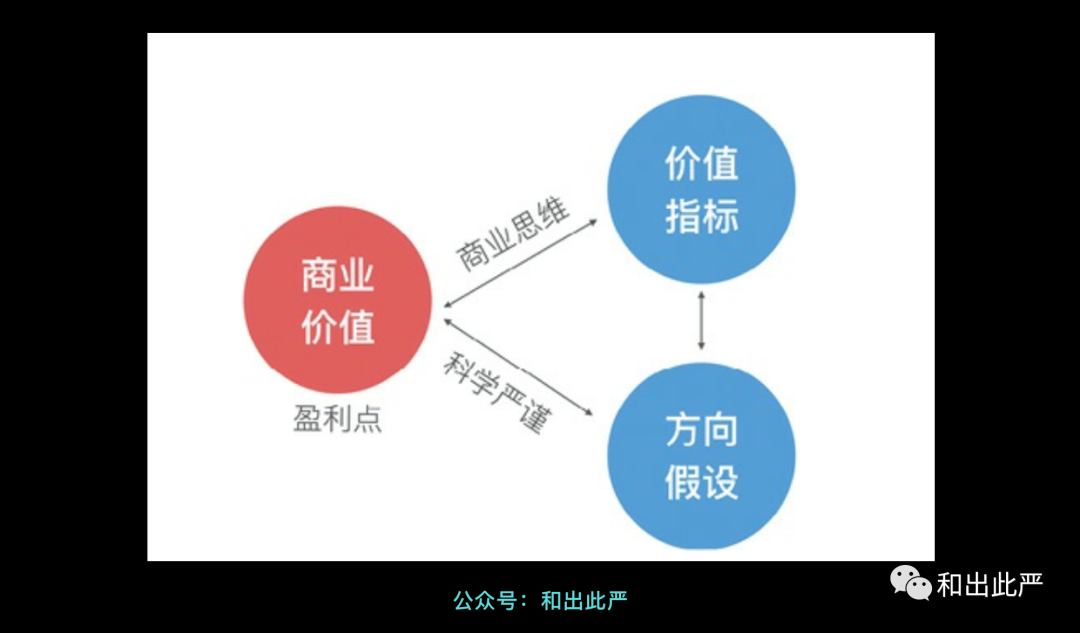

它和用户体验地图很相似,但又有明显的不同。用户体验地图侧重于解决:用户在使用产品或服务过程中的体验问题。

而用户增长地图则

包含了所有的营销和体验点

,帮助找到提升

「商业价值」

的发力点。

因此,它更多是从

「商业价值」

的角度出发(如增长、转化、留存等),而不是业务需求或者用户体验。

图片来自《破茧成蝶2》

但在实际使用中,不一定要完全遵循AARRR的内容,而是可以根据实际情况稍微修改骨架。

比如针对借贷产品,刘津老师习惯使用的骨架为:

获客

(营销广告)、

激活(

下载App —注册)、

转化

(选择借款产品—填写资料—申请借款—借款成功)、

留存

(还款/再次 借款)及

推荐

(分享/邀请)。

图片来自《破茧成蝶2》

图片来自《破茧成蝶2》

这样不仅包含用户使用产品的实际流程,还包括使用产品前的

被动营销过程

,以及使用产品后的

主动分享过程。

这样,我们就通过用户增长地图,定位到了接下来要完成的

「方向假设」

,即:假设我们完成了列表中的内容,可以提升产品的商业价值。

何时用到?

一般需要

「挖掘产品的商业价值点、剖析不同用户周期上的机会点」

等情况时,可以用到该地图。

从产品的生命周期去看,在「

成熟期

」阶段用的比较多点。毕竟这个阶段更多考虑「

商业盈利

」上的点,需求的增加和体验的优化都是次要的。

关注人群?

大多是产品经理借此寻找商业价值点,但也可携手设计师一起脑暴。无论是以需求为导向的,还是以设计为导向的。

如何创建?

本文只做简单梳理,毕竟每个团队情况不同。想看更详细、更图文并茂的创建步骤,可查看文章底部的相关资料。

1、召集若干名对产品非常熟悉的核心人员

2、写出总的价值指标(增长、转化等)

3、以AARRR模型为参考,写出完整的骨架。

4、写出增值假设。分为优化点(优化已经存在的功能或页面)和机会点(创新的点子)

5、优先级排序,按照可能性、实现成本等排列优先级。

6、分解价值指标,将优化点和机会点进行分解,即要怎么做才能完成?

7、整理与同步,把结论点整理并同步给相关人员。

结语:

看到这,你是不是对这三者的区别就更清晰了呢?什么情况下清楚用哪一个地图了呢?日后需要用到「用户地图」就不会手足无措、混淆概念了。

当然了,这三者的共同点就是:

1、都是以「路线地图」的形式梳理出各个节点下的机会点。2、让团队成员有「全局统一」的认识,清楚不同角色的思考点与关注点。

3、讨论结果图形化,不再简单抽象。最后,如果分别用一句话来总结与区分它们,个人觉得可以这样:

用户增长地图:可做些什么?

用户故事地图:先做些什么?