今年4月19日至29日,朝阳公园书市又热闹开张了,于此同时,4月20-21日,我们还参加了朗园的读书日市集。下面是小编和同仁们带来的现场直击,多图预警,请注意流量。

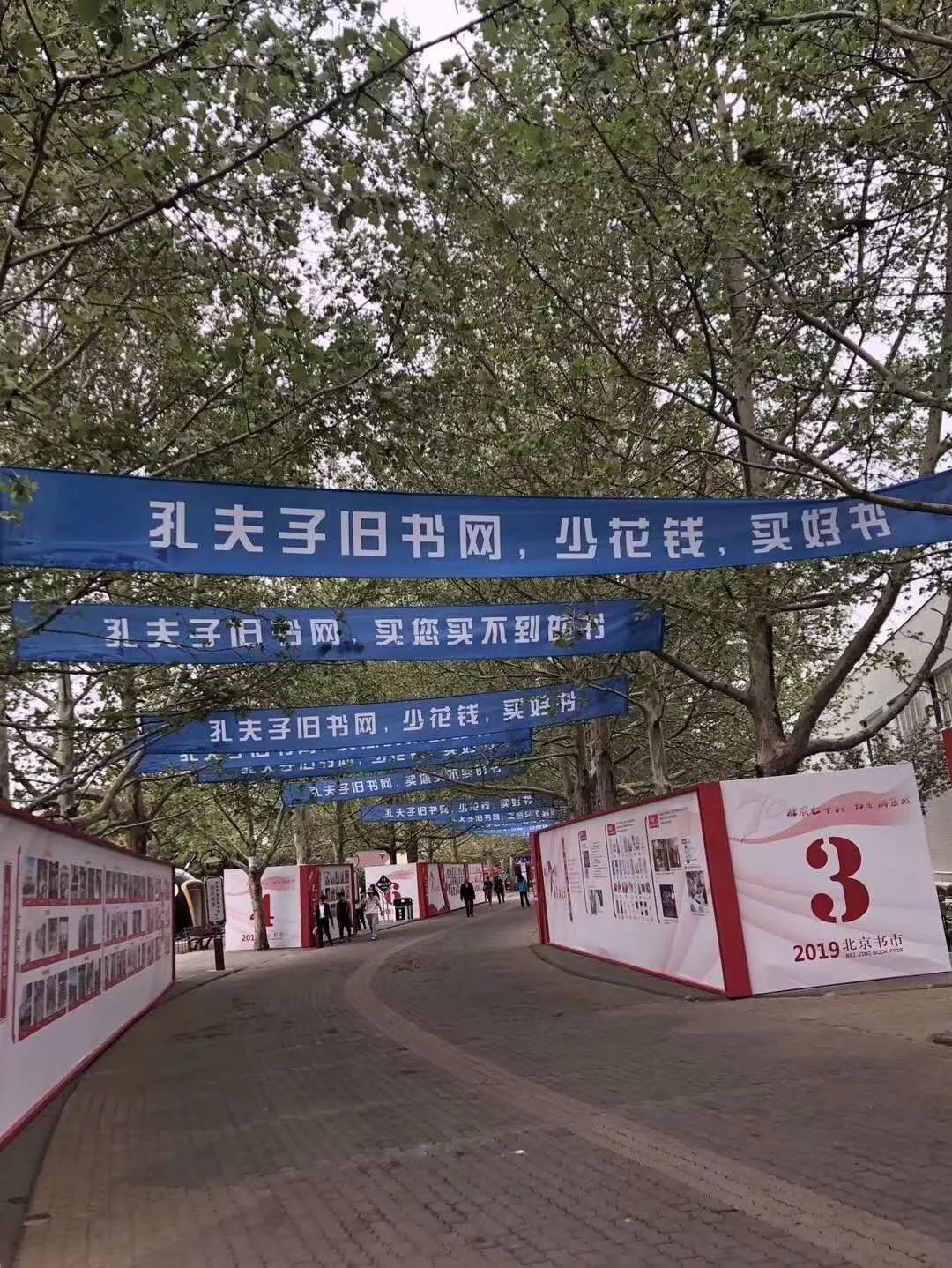

2019年北京朝阳公园书市现场直击

19日,多云,清晨的朝阳公园,正在等待八方来客

作为书市的超大参展商之一,路上随处可见孔网的标识

提前一日孔网的同仁们就在布场

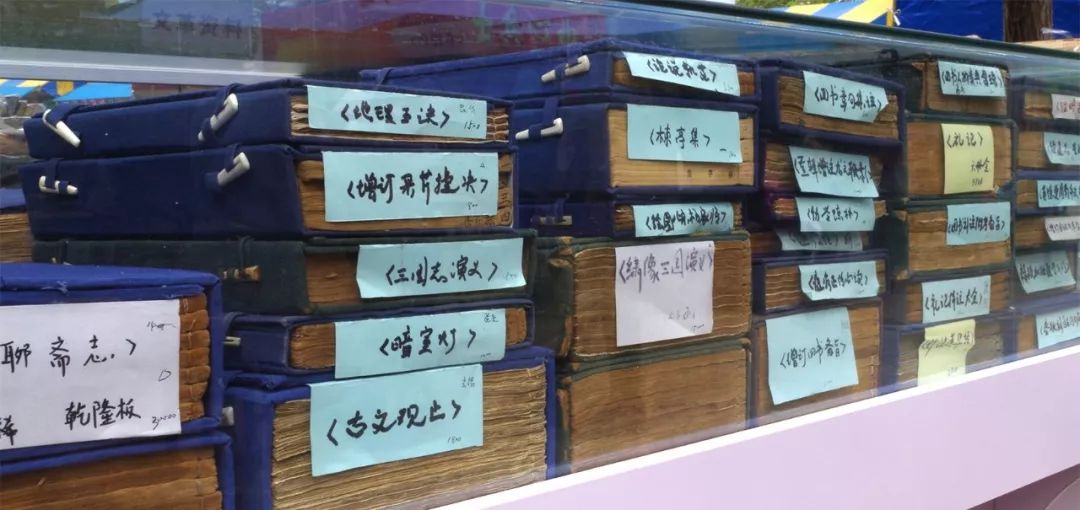

这些货品都有什么呢?

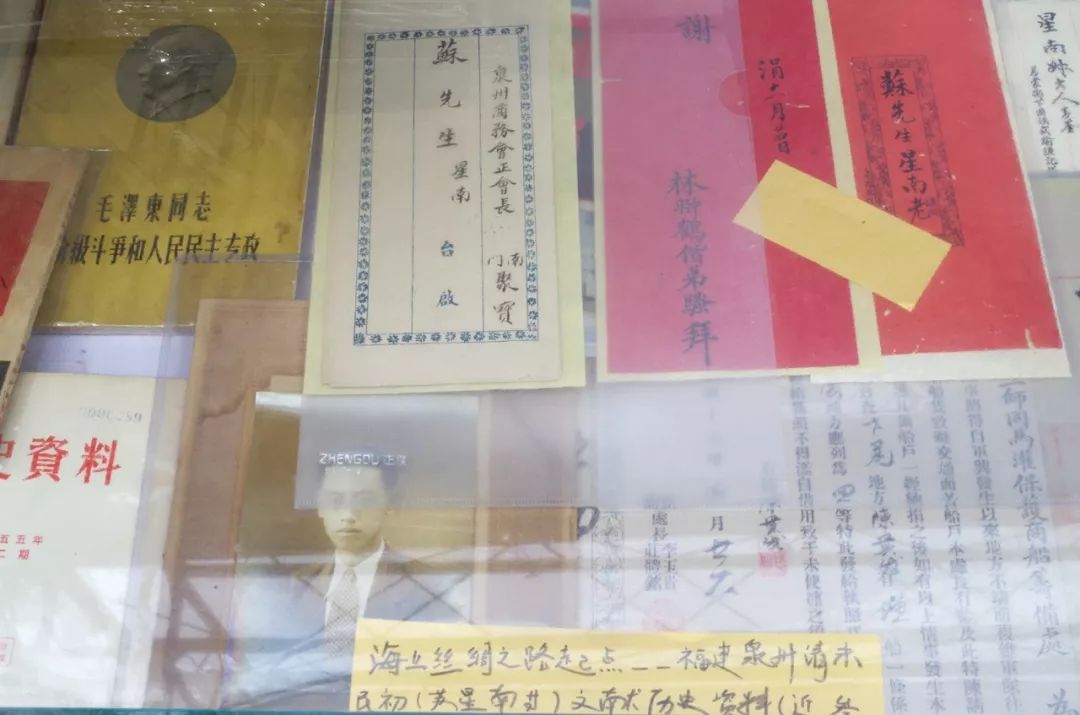

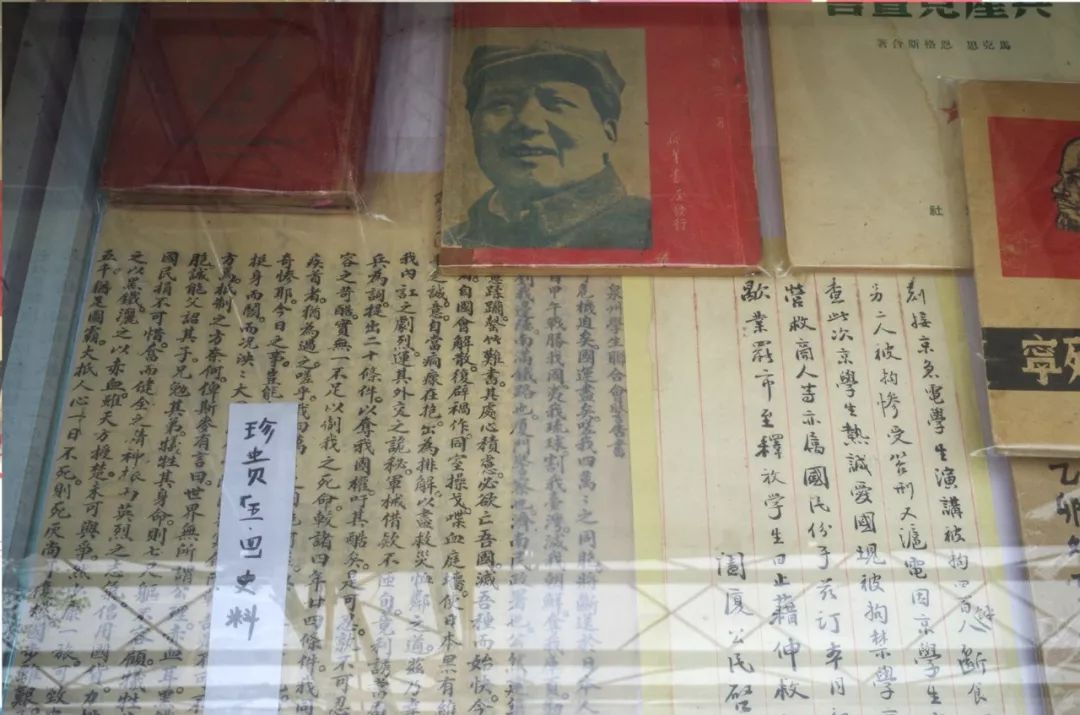

肯定少不了的就是古籍、民国书和名人墨迹

下面这组据说是珍贵藏品

静待知音

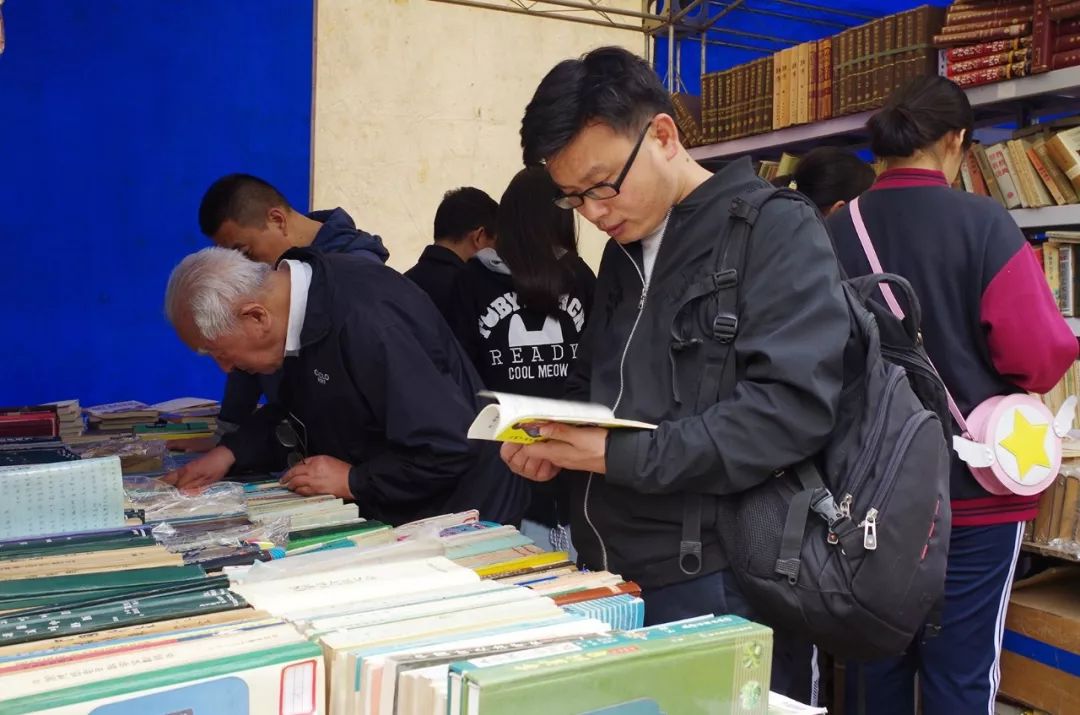

当然更少不了大量的普通好文史读物

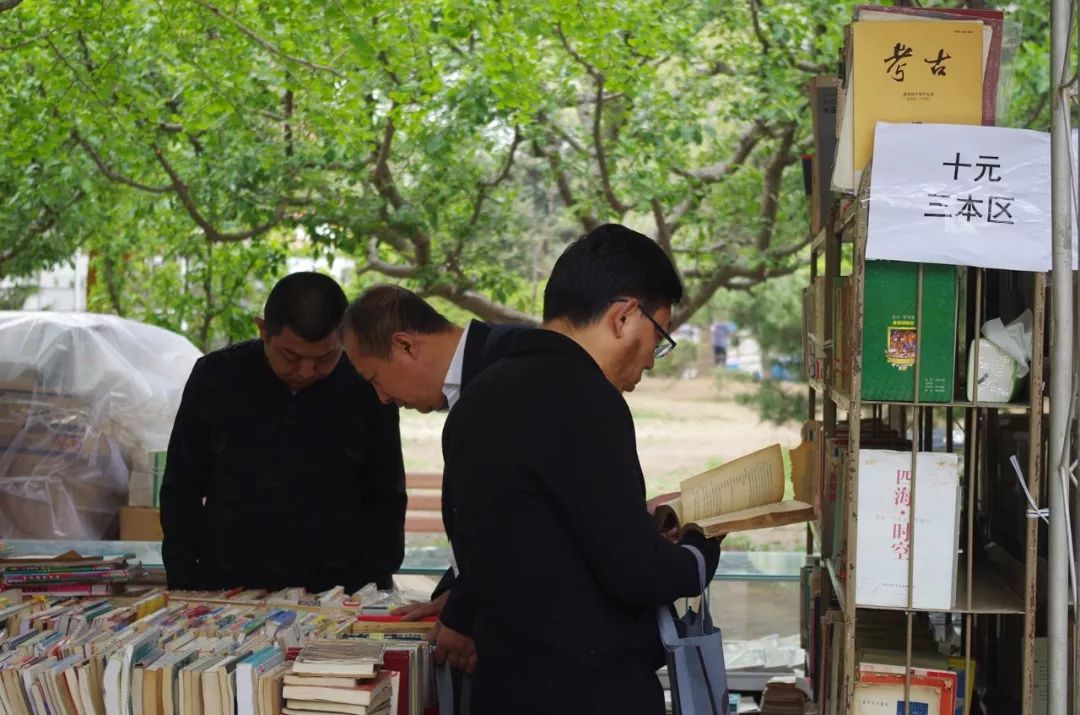

引得书友流连

更有小读者和大人都喜爱的连环画

还有特色展出的藏书票

书市一直持续到4月29日,

小编和孔网同事们于书市B区13-42号的30个摊位静待各位书友的光临

郎园Vintage书市

世界读书日书市活动的开胃小菜

4月20日早上8点,小编和同事们第一个抵达现场开始布置,空旷的场地有点冷。

把书都拿出来,开始布展!

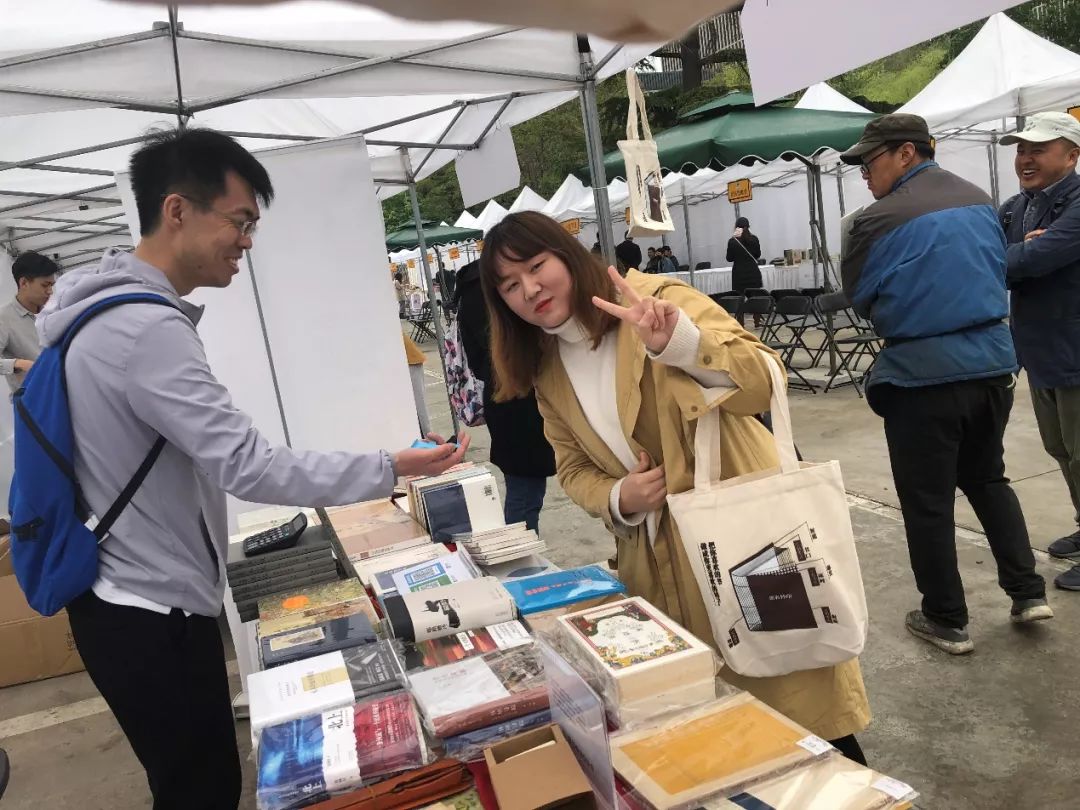

一位早早来到书市的读者正在与我们的小摊主交谈。相谈甚欢!

开张啦!第一位买书的读者给我们送来了手工糖果,天气虽冷,但你是暖的。

孔网的特色:民国旧书和毛边本、签名本。几位年长者在摊位前,看着泛黄的旧书津津乐道地和我们聊起他们青年时期读的书报。当然,有趣的毛边本和民国旧书也能引起很多年轻朋友的兴趣:

读者渐渐多了起来,虽然太阳还是没出来。有没有发现,来孔网摊位的书友中有好多美女。果然好看的皮囊也拥有有趣的灵魂。

几位在怀柔读研的plmm远道而来,她们说“好不容易进城了”。郎园市集是孔网面向青年群体的一次尝试,孔网的老物件面对新朋友,俨然有一种跨界混搭的感觉。

不论是朝阳公园书市,还是郎园市集,都是孔网与各位书友在线下聚会的一种方式,虽然能够带去展位的物品有限,但是我们还是希望每一次见面都能让彼此更觉温暖。

4月23日是读书日,孔网线上也准备了一个活动,到不了书市的朋友,也可以线上淘淘看,同时,线下的朝阳书市还有一周的时间,期待这一周与您相遇在书香里。

关于北京书市,文化学者杨早曾撰文《没有逛过书市的北京生活,是不完整的》记述,小编特附于此,我们尽心尽力希望对得起各位的奔走和关注。

北京书市

北京京书市又开张了。

忘了从哪年起,北京书市不在地坛,改到了朝阳公园(中间有一两次还在农展馆)。反正今年看到这消息,一点想逛的欲望都没有。跟十年前一听说书市开张,就百爪挠心日思夜想的心情,差得太远。

那时,提起地坛,只有在特定场合,我才会想到旧王朝与史铁生。平时的第一联想永远是“书市”,包括需要下车的地铁站“雍和宫”。来了十年北京,逛了十年书市,我才有机会陪长辈去了一次Lama Temple。

清代李慈铭《越缦堂日记》说京师一无是处,只有“三尚可”:“书尚可买,花尚可看,戏尚可听。”他说的书尚可买,指的是琉璃厂。海王村的中国书店,我以前也常去,但像是去全聚德吃烤鸭,名气大收获少。十年前,要买合适的新书,一是王府井往北一路往上,涵芬楼,三联韬奋书店,朝内大街的人民文学出版社读者服务部,一是环绕北大的万圣书园,风入松,国林风。不过穷学生进这些地方,也就是一个月顶多一次两次的奢侈。

真正解饥抗饿的买书地界,只能是北京书市(早期叫“北京特价书市”)、潘家园,还有可爱的北大周末文化市场。

这三个地方我都写过——哟,要不是写过,我都忘了,北京书市最早的地界儿还不是地坛!

北京的书市分春秋两季(有时也会加开夏季、冬季书市),多在五一、十一两个黄金周前后举办。地方以前在劳动人民文化宫(太庙),后来大概出于保护目的,移到地坛。

越来越多的人批评这个书市,说它是垃圾倾销场。说这话的人多半是北京的文化人,见多识广,天时地利。其实对于一般老百姓或外地读者来说,这里仍然可算一个淘金的好地方。

各大出版社、各书店都趁机甩卖库存。最新的书也至少打九折,三折五折书居多。虽然满场充斥着各种版本的“四大古典名著”,以低至一折的价格抛售,但真正有眼力价儿的读者不会理那个,永远都是商务、三联、人文、中华那几个大出版社的摊位前熙熙攘攘。

逛这种书市,要做到“四好”:脚力要好,不然一天根本逛不完;体力要好,背着一大堆书逛遍地坛公园,可不是谁都做得到的;耐心要好,甭急着买,货比三家,往往那摊上五折的书,到这摊上就只要三折;口才要好,有的书他要七折八折,好好讲讲没准可以讲到五折六折。另外时间要掌握好,我的经验是,要嘛头一天去,书最多,要嘛末一天去,书便宜。

我在北京六年,年年赶两至三趟书市,每次书市都不止去一次,深得其中甘苦。沙里拣金的淘书过程,好比网上冲浪,伺机而动的购书策略,又恰似菜场买瓜。即便满载而归,仍然人心不足,慨叹走了眼,失了宝,谁谁谁买到什么书,我怎么就没见着。刚刚慨叹本次书市收获无几,仍然掐着指头算,看离下次书市还有多远。一切可笑可叹可气可乐,都集中在这几天大量排演,从前店铺计算一年的日子是“四时八节”,

我基本上是“三市两假”(春、秋季书市,三月海王村中国书店书市,寒假、暑假),日子就在书籍的搬运和堆积中,渐渐逝去。

其实写下上述文字的2004年,我对书市已经有些免疫力了。1999年刚来北京,刚去过两三回书市的时候,真是为之疯魔,疯魔完还回来写一篇《书市忧思》,里面提到“据说是为了怕扰乱市场的缘故,北京书市自去年起就不再冠以“特价”的名头。不过名虽没有,实却依然”,好书廉价,一则以喜,一则以忧,忧的正是“扰乱市场”;

以前的书市,什么书都有,独不见一些大出版社如人民文学、三联、中华、商务的书折价,遗憾之余也有些欣喜——平时买书大抵认这几家的牌子,书市上不见,证明所藏书并未贬值。今年则不然,各大出版社的书虽不是像别家那样铺天盖地,但也零星可见,虽然一些平日令我垂涎三尺的著作仍未出现,苗头隐约可睹。

像巴什拉《梦想的诗学》、布尔迪厄《自由交流》这样的书可以六折买到,怎能保证将来不能买到《东方学》、《癫狂与文明》?

如是,则平时买书的心理负担又加增了一层,莫非有朝一日,我会完全拒绝书店,一年只逛一次书市吗?对于读书人来说,这样的市场,这样的购书环境,是幸,还是不幸?