导读:我们每一次给大家推荐权益资产的时候,几乎都不约而同用到美国1900年以来的数字,确实在一个足够长的时间周期中,经风险调整后的股票回报率是明显高于债券回报率的。华人投资大师李录和张磊,也都非常喜欢用Stock for the long run这本书中,来自杰瑞米.西格尔教授的结论:股票资产收益率长期吊打所有其他资产。

可悲的是,我们没有人能有200年的生命,许多人真正投资理财的年限也就30-50年。如果我们只看自1970年以来的50年(也就是说,随着利率下降,债券价格上升),历史记录会显示出相反的结果,也就是风险调整后的美国债券收益率好于股票。即使是像“哪个因素的溢价更高”这样简单的问题,也需要一个世纪的数据才能以合理的确定性回答。在这篇文章中,全球最顶尖的量化对冲基金Two Sigma罗列了预测长期收益率的不同影响因子,这篇文章非常学术,但科学正是投资中不可缺少的部分,以下是我们的翻译全文:

文章来源 | Two Sigma,Forecasting Factor Returns

预测收益因素

•首席投资官、双西格玛因素顾问:Geoff Duncombe

•客户解决方案研究主管:Mike Nigro

•专题研究负责人:Bradley Kay

执行摘要

我们在最近的论文Two Sigma Factor Lens中提出了一套简约的可操作因素,共同解释了机构投资组合中的大多数风险[1]。本文采取了进一步措施,提出了一种估算长期收益溢价的方法,与这些因素中的每一个相关。本文介绍了一些旨在提高我们长期收益预测准确性的创新:

•我们使用新的资产类别收益代理,将我们的分析扩展到比大多数现代指数的日回报历史更早的时间。

•我们将前一篇论文中异质性最大的因素商品分类为六个部门性因素,分别对它们的长期溢价进行了估算。

•我们对长期历史采用(我们认为是)常识调整 — 稍微偏重最近的收益,并在观察到的历史夏普比率应用基于经验的收缩,以得出我们对每个因素溢价的前瞻性估计。

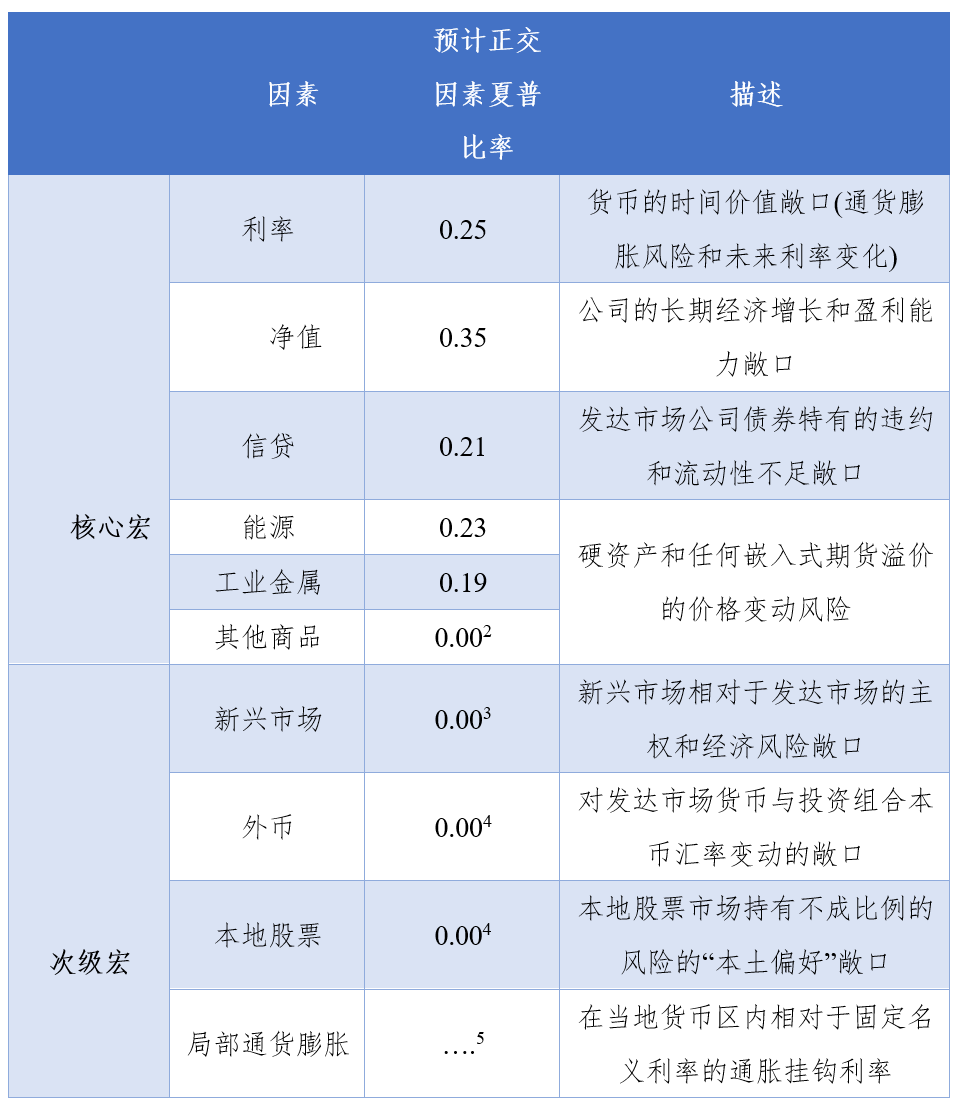

最终,本文确定了我们认为具有积极历史回报溢价的资产类别中的五个独特且正交因素:股票,利率,信贷,能源和工业金属。我们对这些因素(以及Two Sigma Factor Lens中的其他因素)的长期夏普比率的估计可以在表1中找到。我们相信,这五个补偿因素可以共同构成具有大量投资能力的资产分配策略的基础。

表1:截至2018年12月31日的因素描述和预期溢价

第一章:简介

我们之前的论文提出了Two Sigma Factor Lens,这是从主要资产类别的表现中得出的一组简约因素,共同解释了机构投资组合中的大部分风险。尽管学术界和从业者的文献在识别资产类别中的风险因素方面做出了许多出色的努力[6],但我们认为我们的方法包含两个关键的区分因素:

首先,我们直接根据交易资产,而不是诸如增长或通货膨胀之类的经济变量,来建立因素,而这些变量可能与资产本身有着惊人的薄弱联系[7]。这些因素也分别来自单个资产类别,而不是由统计确定的组合(例如主要成分)衍生,这简化了投资组合中哪些资产导致单个因素敞口的解释性,并且可以更轻松地在基于因素的分析之间进行转换和资产分配。

其次,我们从流动性最大的资产类别开始,在各因素之间建立了一个层次结构,并在统计上将每组流动性较低的资产的唯一回报与其对高阶因素的敞口分开(即,正交化)。这有助于汇集多个资产类别的共同风险因素,从而更好地确定风险敞口的集中程度,比如,来自许多不同资产的股权因素,这些资产对经济增长和投资者风险规避同样敏感。对于寻求实施基于因素的投资组合的投资者来说,这种方法还可以优先将最优因素敞口向成本最低的因素倾斜,如股权和利率[8],只有在流动性较差的资产的因素似乎能提供显著的多样化回报效益时,才会被选择为优化的投资组合。

单个Factor Len足以描述一个投资组合,提供对其历史风险和回报归因的洞察力。选择理想的因素或资产配置是一个棘手得多的问题,需要预测风险和回报预期。在本文中,我们提出了一种方法,利用历史数据导出主要资产类别因素的回报溢价的长期预测。我们用于确定带有溢价的因素并估算其长期收益预测的方法包括以下五个步骤:

1. 研究最大收益历史,因为几十年的数据提供了更多关于不同市场和经济体制下可能的收益溢价的洞见。

2. 在可行的情况下,整合单个资产和资产类别,因为驱动多个资产的单一风险因素应该具有相同的长期溢价,无论哪一种单个资产提供了涉及该因素的投资组合(即,不应该存在容易的套利)。

3. 估计每个新因素相对于更多流动性因素的溢价,以评估更少的流动性因素是否显示出足够的正交回报,以证明在有效投资组合中将它们相加(并告知定额)是合理的。

4. 选择具有积极长期溢价的因素,并得到经验和基本证据的支持。无正交溢价的因素可能有助于识别风险管理的目的,但我们认为,它们不应该包括在一个有效的投资组合。

5. 最后,综合评估所有选定因素的溢价,对近期历史进行加权计算,将夏普比率估计值缩小至合理的水平,以使预测更可靠。

本文将其长期预测建立在历史收益的基础上,仅从理论中获得少量指导,其方法论建立在人性是所有风险溢价背后的根本力量的信念之上。无论这些因素是对“糟糕时期”风险的理性补偿,还是根植于边际人类投资者的共同行为偏见,我们相信,典型的投资者今天仍然和1900年一样是人类[9]。无论是我们对坏时代的看法,还是我们的行为反应,都可能与过去市场周期中的投资者大相径庭,尽管边缘投资者可能会随着时间推移而因结构性变化而改变,但这些变化通常应该是渐进的、次要的,而不是突发的和灾难性的。风险"价格"的这种不可避免的人为因素意味着,尽管几乎不可能预测下个月的回报,但未来几十年的回报应该与投资者过去几十年所要求的价格相似。

我们理解,任何预测长期溢价的方法,包括本文中提出的方法,都有不可避免的缺陷。例如,投资者可能会忍不住举手投降,假设在这种不确定性面前,所有因素都提供同等的溢价,这甚至将是一个相当有力的假设[10]。然而,我们在本文中发现证据表明,在确定的因素中,包括一些似乎没有提供显著长期回报的因素,溢价存在显著差异。鉴于没有长期投资的人能够避免将某种形式的前瞻性观点含蓄地纳入其投资组合中,我们宁愿依次审查和测试每一个因素,而我们身后还有一个多世纪的数据,也不愿对理论和历史视而不见。

在继续之前,我们应该简要地注意到本文没有做的一些事情。我们不分析外币、本地股本或局部通胀因素的回报,因为这三个因素似乎既没有根本原因,也没有经验原因证明溢价。全球投资者的外币风险敞口是净中性的,因此,除非它们面临货币套利或动量等系统性因素风险,否则静态持有的外币风险不应有溢价[11]。出于类似原因,本地股本系数抓住了投资者本地股票市场相对于全球股票的正交回报,在全球投资组合中所有国家均净零回报,不应提供超出接触跨国价值或动量等风格溢价之外的溢价。最后,从理论上讲,局部通胀因素应提供平均负回报溢价,因为它代表通过持有与通胀挂钩的息票支付证券,而不是与到期日匹配的名义票据,来对冲主权债券通胀风险的回报。

本文也没有对套利策略或出售股票波动率等风格因素的收益进行估计,而是关注主要资产类别的收益。然而,风格在理解资产类别的收益和风险横截面方面确实发挥了重要作用,我们计划在未来的报告中讨论这些问题。

本文其余部分的结构如下:第二章到第六章提供案例研究,分析潜在风险溢价的资产类别因素;第七章说明了长期历史数据的效用和风险调整后收益的“平均”收缩,以防止对观测历史的过度拟合;第八章总结。

第二章:悠久历史的价值:回顾过去利率山

我们对历史的深入探讨始于利率和股票因素,它们分别来自在许多国家以相对现代形式交易一个多世纪的资产(主权债券和普通股)的回报。最近的研究成功地重建了新市场的历史回报和定价数据,并且比以前提供的时间要长得多,为近几十年来人们普遍研究的资产回报是否真正代表长期预期提供了有用的视角。

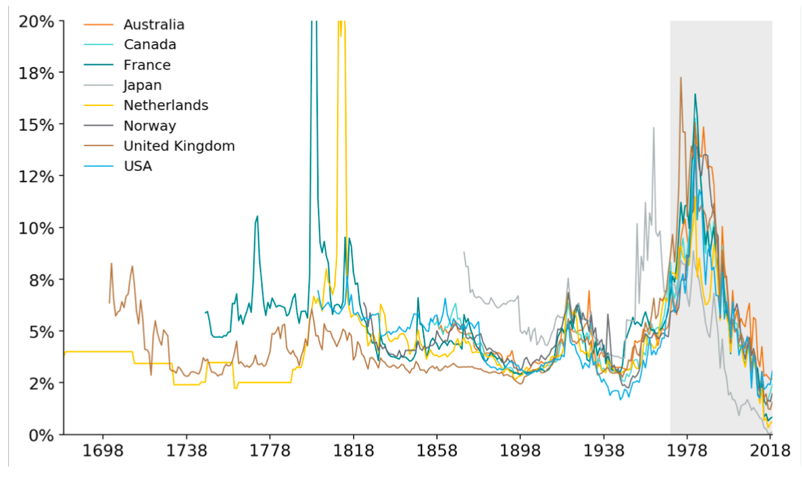

这些悠久历史最显著的特征之一的“利率山”是1950年代到今天(见图2)。在过去的60年,在大多数发达市场长期债券收益率攀升低个位数的峰值15%左右,然后回落至接近零的水平。这种上升和下降在它们的规模上是惊人的,这是一个危险的阿尔卑斯山脊,1980年的每一边都有陡峭的下降。但或许图表中更重要的部分是我们在“大山”之前看到的中间个位数利率的广阔平原,可以追溯到工业化前北欧现代央行和主权债券的起源。

对于任何试图预测利率溢价的人来说,这都是一个棘手的问题:60年的数据对于任何因素来说听起来都可能具有丰富的历史视角,但利率似乎已经处于"异常"的领域将近那么久。更棘手的是,也许这座山根本不是异常现象。大多数发达市场央行在20世纪中叶从黄金标准转向法定标准(1971年布雷顿森林体系解体),最终导致该山之前的任何数据都过时,使得该山成为我们唯一描述当前法定制度的数据。

确定相关时期来估计利率溢价的挑战,明显缓解了依赖历史数据作为未来透镜所面临的一些问题,并特别突出了使用较长的窗口和在可能的情况下应用合理的先验假设的潜在好处。

图2: 按国家划分的历史长期债券收益率

图2: 按国家划分的历史长期债券收益率

图2:主要发达市场的历史长期债券收益率显示了从20世纪50年代到今天明显的"利率山"。在此之前,收益率往往徘徊在中位数以外的极端时期的主权不稳定。阴影地区突出了1970年后的收益率,代表了全球金融市场的"现代时代"(详见脚注16)。

我们最终选择对利率的长期历史平均值进行估计,与近几十年的经验相比,利率溢价更能代表我们对未来的预期。尽管收益率下降自1980年以来为债券回报提供了强劲的推动力,但基于计量经济学和调查估算方法,对债券溢价的前瞻性估计在全球范围内一直在下降[12]。这种下降似乎与两个显著且可能相互关联的现象有关:通胀的不确定性和波动性似乎已从1980年的高点大幅下降,而股票和债券之间的相关性已从正转向负[13]。前者建议,由于通胀驱动型损失的感知风险较低,长期债券的风险溢价应该降低,而后者则建议,债券应通过提供部分对冲以抵御股票主导的资产价格冲击而承担较低的(甚至为负)溢价。在我们看到预期债券溢价已开始从当前水平上升的证据之前,我们选择将预测基于来自长期回报的较低前瞻性溢价估计。

第三章:股票:长期回报的冠军

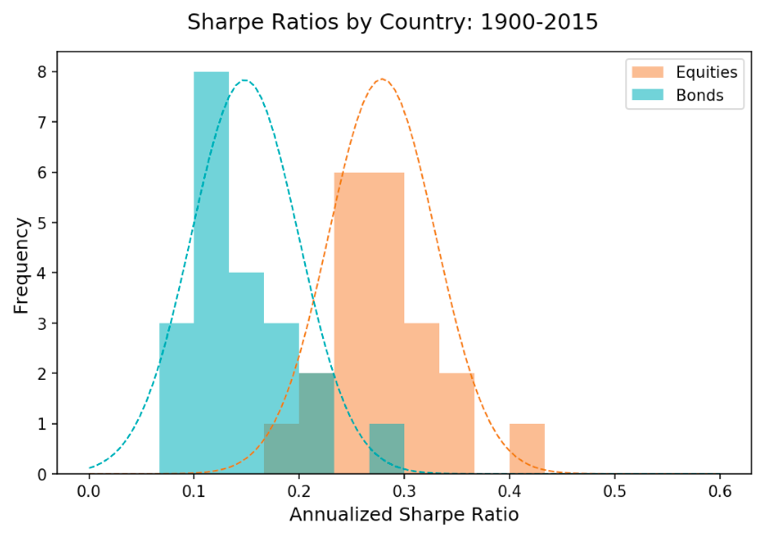

当我们在历史分析中加入股票市场时,眼光长远的价值就会变得更加清晰。也就是说,自1900年以来,经风险调整后的股票回报率明显高于债券回报率。然而,如果我们只看自1970年以来的50年(也就是说,随着利率下降,债券价格上升),历史记录会显示出相反的结果。即使是像“哪个因素的溢价更高”这样简单的问题,也需要一个世纪的数据才能以合理的确定性回答。

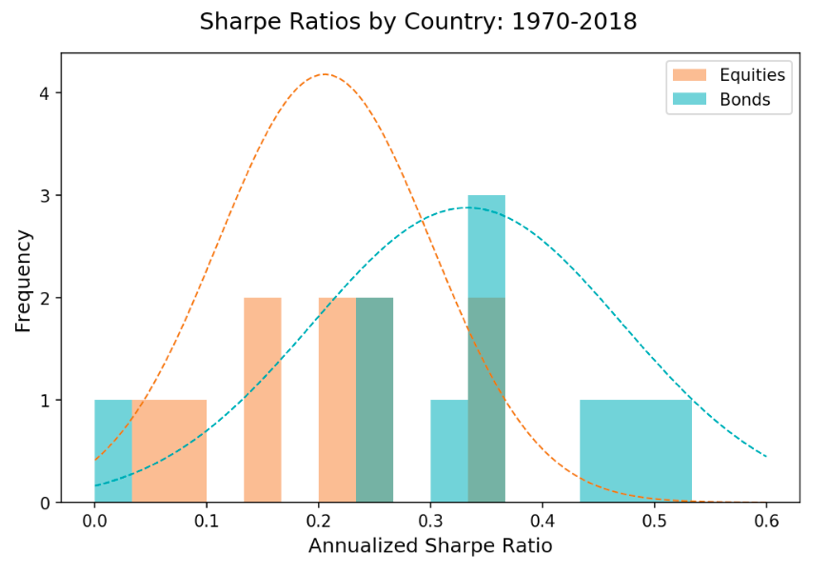

图3显示了两个不同时期的股票和10年期主权债券经风险调整的历史收益直方图。上面显示了自1970年以来10个主要发达市场的结果[14] [15]。请注意,这与图2中的灰色区域相符,当时发达国家的主权债券收益率大多从峰值水平下降。在此期间,经风险调整后,10年期债券的平均表现优于股票市场的平均表现。

然而,Dimson, Marsh和Staunton(2016)提供的历史收益数据集允许我们将这一历史分析扩展到21个国家自1900年以来的风险调整收益[16]。与上面的图表相反,这里我们看到,一旦过去48年利率下降的顺风被充分稀释,股票风险在这段时间内产生的平均溢价要比债券高得多。这一令人惊讶的结果表明,用更长远的眼光看不仅能提高结果,还能扭转结果。

图3: 按国家划分的历史长期债券收益率

图3:按国家划分的本地股票市场和10年期主权债券的实现夏普比率直方图,上图为自1970年以来的10个发达市场,下图为21个发达和新兴市场。最佳拟合正态分布为实现的债券和股票的夏普比率在每个面板。值得注意的是,自1970年以来的最优拟合曲线重叠严重,债券的平均夏普比率更高,而在较长的样本中,两种分布的分离更清晰,股票的平均夏普比率也更高。

当然,任何对长期股票收益的分析都必须考虑生存偏差,而较长的历史比较短的历史更容易出现这种情况。例如,俄罗斯和中国都没有被列入表3中下图的一组中,而且在1917年和1949年的革命中,这两个国家的股权持有人都经历了彻底的损失。幸运的是,Dimson, Marsh, and Staunton(2016) 提供了一个自1900年以来的全球股票回报指数的汇总回报,该指数包括俄罗斯和中国的总损失,并根据各国在这一时期开始时的市值对其进行加权。该指数的算术平均超额收益率为票据的5.5%,波动率为17.5%,对应于股票的夏普比率为0.31,而类似构建的债券指数的夏普比率仅为0.12[17]。假设相关性接近于零,根据115年的历史,股票/债券的差额对应的t-stat值刚好在2.0左右[18]。

历史数据提供了这些数字,但我们如何利用它们呢?为什么股票在波动性调整的基础上表现优于债券?正如人们所料,市场很难为股东们提供免费午餐。我们认为,经波动性调整后,股票的回报应高于债券,因为它们的回报流与人力资本和消费的相关性更强,而且它们构成了富有股东和机构投资组合的大部分风险[19]。简而言之,这意味着股市低迷会带来额外的痛苦,因为它们对投资组合价值的影响不成比例,而且发生在人们发现自己失业和现金短缺的时候。有自知之明的投资者应该考虑这种“祸不单行”的相关性是否适用于他们(很可能适用),并相应地进行调整。

第四章:信贷:从许多资产而来,一个因素

就地域、发行人和预期违约风险而言,公司债券是一种极其异质的资产类别。然而,在这些差异的背后,有两个关键的共同点:每期平均流动性低于股票或主权债券,以及潜在违约带来的负偏斜回报风险。这两种共性都意味着,信贷可能会提供高于其嵌入式风险敞口的溢价,以承担股票等流动性更强的资产类别的要素风险。

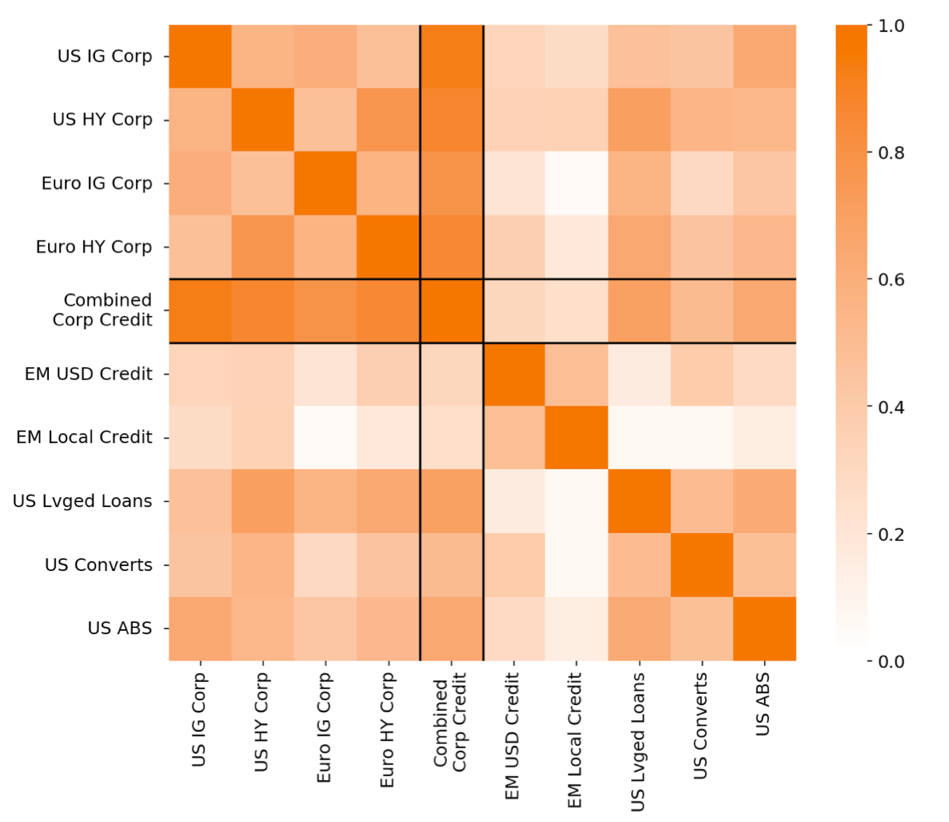

首先,我们需要调查信贷状况,并将其压缩为一个因素。美国和欧洲的公司债券是现金信贷债券和衍生品流动性最强的债券(基于各自地区的CDX和iTraxx企业信用违约互换指数),它们构成了我们综合信贷因素的基础。幸运的是,在提取了股权和利率因素后,公司债券指数的回报似乎也解释了许多其他类别信用工具的剩余回报,如图4所示。我们认为,这证明了我们在基于流动性最强指数的基础上谨慎使用单一正交信贷因素的合理性,同时对一系列流动性较差的信贷债券子类具有解释力。

图4:剩余信用指数和综合信贷因素的相关热图

图4:剔除对股票和利率因素的风险敞口后,美国和欧洲公司债券的剩余回报显示出对共同风险因素(以"联合公司信贷"为代表的)的高度相关性暗示。其他美国信贷部门与企业信贷的剩余回报相关性不大,而新兴市场债券由于其巨大的新兴市场特定风险而具有较低的相关性(见第六章)。

信用债券是最古老的证券类别之一[20],但资产类别的现代异质性使得很难假设过去的回报对当今的信用要素溢价有很大影响。几个世纪以来,只有最发达的国家和信誉良好的公司才有能力发行债券,而今天交易的大多数债券类别,也只是在过去几十年才从银行资产负债表上出现,转变为证券化债券发行。直到20世纪80年代中期,高收益债券才在美国成为可以接受的新发行债券,直到90年代末,在欧洲和其他地方,高收益债券仍然是一个非常小众的市场。在1989年创立布雷迪债券(Brady bonds)以帮助重组和剥离银行资产负债表上的非流动性主权贷款之前,新兴市场的主权债券是一个非常小的市场。尽管所有这些形式的信贷的共同风险因素允许我们将该因素的回报延伸到比许多单独的信用债券的子类别更远的地方,我们仍然希望确保我们的因素包括今天的信贷市场的违约风险的范围广泛。

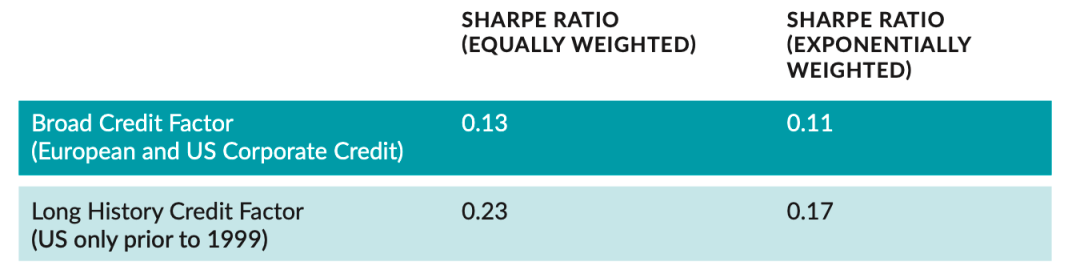

出于这个原因,我们选择仅在投资级指数和高收益指数均可获得的时期计算扩大信贷因素,即使我们需要牺牲一些地域多样性来实现更长期的目标。表5和表6显示了通过使用美国独有的投资级和高收益指数,将我们的信贷因素延伸至1990年的结果。

应当承认,我们的信贷因素还没有足够长的历史,其平均收益还不具备显著的正统计意义。在预期夏普比率为0.15至0.35的情况下——这是源自只做多的资产类别的大多数因素的典型特征——要达到普遍接受的p < 0.05的统计显著性临界值,需要长达一个世纪的回报。高收益债券作为一种成熟的资产类别存在的时间还不够长,不足以形成一个广泛的信贷因素来支持这种分析。

然而,从长期关注投资级信贷市场的研究人员的角度来看,我们得到了一些安慰。Asvanunt和Richardson(2017)分析了追溯到1936年的美国公司信用债券的收益率,发现他们拼接的信用回报代理比期限匹配的美国国债和标准普尔500指数的组合表现更好,t-statistic为2.17,符合统计学上的传统标准。由于他们分析的是79年的历史(1946 -2014年),这相当于他们的企业信贷代理的剩余化年度夏普比率约为0.24[21]——与我们的长期历史和前瞻性估计一致。

图5:累积累加的回报正交信贷因素

表6:正交信用因素的性能

表6:对历史夏普比率的指数加权估计使用20年半寿命,与第七章的调查结果一致。表 6 中显示的历史表现大致符合表1中最长的信贷时间系列的前瞻性估计值,但用于图5 和表6的短期指数加权残留过程可能会略微降低正交信用因素的夏普比率,原因是市场危机期间信贷指数的估计权益和利率风险敞口发生急剧变化。

第五章:商品:罗夏克因素测试

大宗商品所呈现的资产类别的整体风险结构要比信贷要少得多,这就要求我们权衡取舍(促使我们向较少的总因素倾斜)以求整体发展(促使我们将某些独特的可观察风险纳入某种因素)。即使该资产类别看起来过于异构,无法分解成一个单一的内聚风险因素,我们仍然发现有可能从数十种基础商品中仅合并六个左右的代表性因素。不幸的是,支持每种因素的风险溢价的证据并没有那么明确,特别是由于可用数据的时限相对较短。这使得商品因素像罗夏克墨迹图一样,带有溢价的暗示,但研究人员仍需要很多解释。

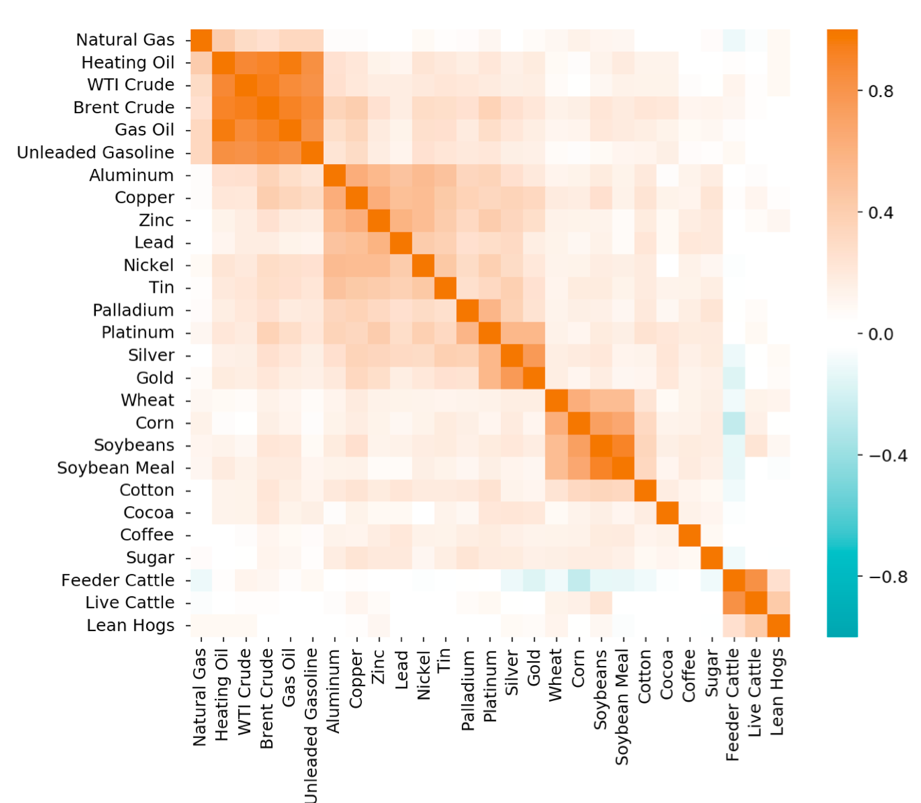

图7:商品期货收益的相关性

图7:1970年1月(或指数成立)至2018年12月单一商品标准普尔GSCI指数月度超额收益的相关性。请注意,行业组中平均交叉相关性较高的集群,而不同行业中商品之间的相关性相对较低,这表明与部门有关的因素结构。

为了开始识别跨越多种大宗商品的潜在风险因素,我们在表7中显示了主要商品期货和远期商品的长期相关性,其中可识别的高度相关资产集群表明了共同的支撑风险因素。这些统计数据与经典的大宗商品行业非常一致,提出了与经验证据相匹配的基本解释,并促使我们产生以下风险因素:

•能源,

包括石油,天然气和馏分油产品

•工业金属,

主要包括铜,铝,镍和其他金属用作工业投入

•贵金属,

包括金,银以及流动性较弱的铂和钯

•谷物,

包括小麦,玉米,大豆和相关产品,例如豆粕

•牲畜,

包括瘦肉猪和牛

剩余的可可,咖啡,棉花和糖的软商品面临着一个更困难的问题,因为它们都是高度特质的农产品,具有自己独特的供需特征,与其他期货的相关性很低。但是,我们不希望将每个单独的商品作为单独的风险因素进行测试[22]。尽管相对缺乏针对共同风险过程的经验证据,我们还是选择对四种软商品综合测试,获得其回报溢价。

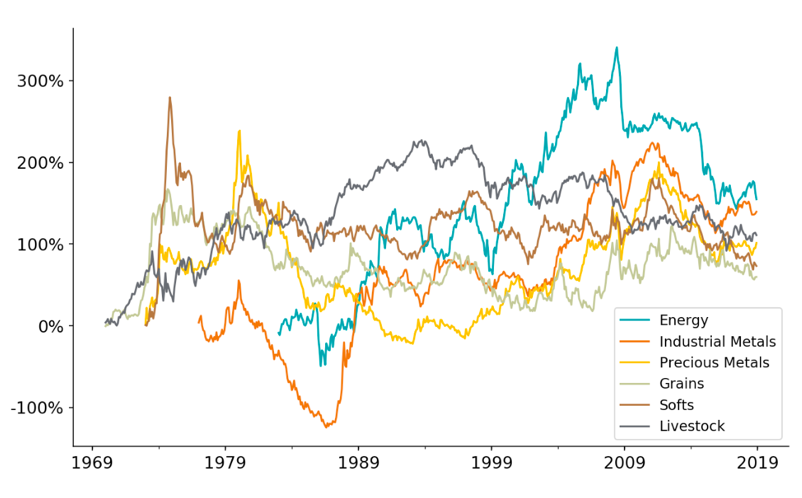

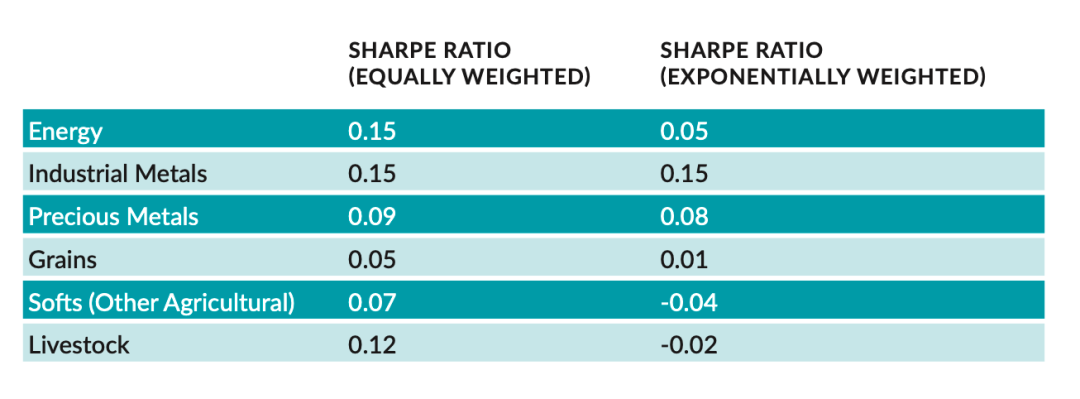

图8和表9显示了我们的正交商品因素在提取它们对利率和股权因素的时变负荷后的历史表现。在6个综合大宗商品因素中,只有能源和工业金属显示出可采取行动的长期回报溢价的大量历史证据[23]。与第四章中的信用因素一样,由于许多期货系列的历史记录不足,正交商品系列中没有一个达到统计上显著的回报溢价的截止点,尽管它们的历史回报在多元化投资组合中具有显著的经济意义。

图8:正交商品因素的累加总和

表9:正交商品因素的表现

表9:历史夏普比率的指数加权估计使用20年半衰期,与第七章的发现一致。表9中显示的历史表现往往低于表1中的前瞻性估计,这是因为横截面收缩增加了我们对支撑每个因素的单个商品组合的前瞻性估计。

由于表9中的经验证据不符合统计意义的典型标准,因此我们需要为只有特定商品期货部门具有风险溢价的强烈主张找到进一步的理论和经验支持。幸运的是,最近基于存储理论的学术文献为我们提供了一个基本的解释,并且为能源,工业金属和牲畜期货中的溢价提供了更强有力的统计依据。

库存和商品期货溢价理论

库存理论认为,商品期货多头头寸的预期溢价不会随着时间的推移而恒定,而是与基础商品的库存水平成反比的[24]。当库存较低时,存在“缺货”或稀缺的风险对商品消费者的上涨,从而抬高了现货价格,并应任何进一步的供需冲击而引起了更高的预期价格波动。规避风险的生产者对他们的未来生产的套期保值将有更大的需求,他们愿意向期货持有者支付一定的溢价,以作为减少因较高价格波动而遭受损失的补偿。在库存理论的均衡模型中,这种随时间变化的期货头寸预期溢价被称为“便宜收益”,它相当于商品持有者愿意支付(或放弃)较高的现货价格以立即拥有库存而支付的溢价。

尽管库存理论的最新发展可以预测商品期货的溢价如何随着时间的变化而变化,以响应库存和供应商的特征,但它仍然很少说明平均溢价应如何在各种商品之间变化。该理论提出的库存冲击通道表明,相对“难以存储”的商品应该更倾向于低库存水平,并且更有可能产生溢价,但这些商品的高储存成本可能会抵消任何平均水平的便利收益。

更有用的是,库存理论还建议,商品期货的任何收益溢价都应来自期货头寸收益加上短期债券的差额(因为期货价格在均衡利率下被到期利率折现)与潜在的大宗商品现货价格的变化。在预期中,这些收益差异等于不可见的便利产出减去存储成本。

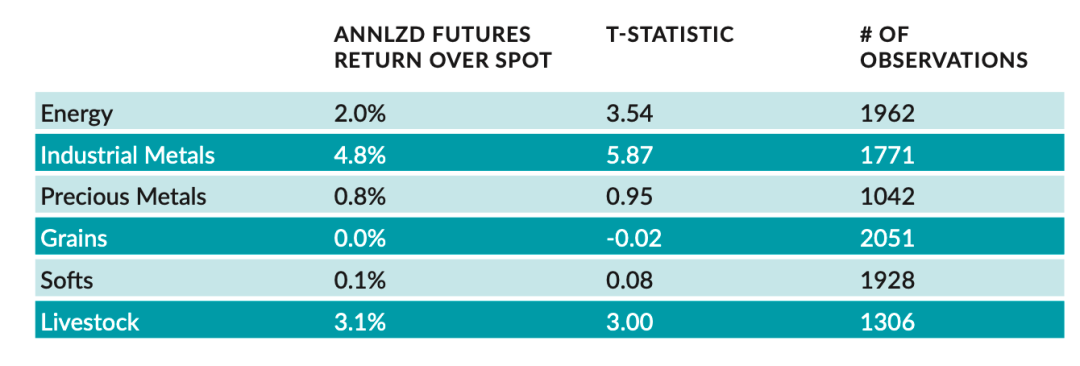

通过查看标准普尔GSCI单一商品指数总收益之间的每月差异(该收益追踪全现金抵押滚动期货头寸的收益)和基础商品的现货价格变化,我们可以利用这一洞察力来对商品期货中的潜在收益溢价进行统计上更有力的检验。该分析消除了商品期货收益差异的主要来源,即现货价格变化。当我们把这些月度实现的收益差异随着时间的推移以及在每个部门的几种商品上集中起来时,我们可以用更大的统计能力来测试历史期货收益中所包含的行业级溢价(如果有的话)。此分析的结果显示在表10中,并与表8和表9中残留的时间序列回报的发现相吻合。只有能源,工业金属和畜牧业的时间平均显示出显着的平均溢价。

表10:商品期货收益率的集合回归结果减去现货价格变化

表10:在1970年1月至2018年12月期间由24个GSCI单商品期货指数组成的小组中,在控制了每月时间效应之后,估计了行业水平的回报溢价和t-statistics。各个合约的观察结果基于均等混合加权彭博大宗商品指数和标准普尔GSCI指数的2019年目标权重,以避免过高估计流动性相对较低的商品期货的估计溢价。

由于牲畜期货对于大规模投资来说往往流动性太弱,这种具有更大统计能力的分析让我们更放心地把能源和工业金属大宗商品部门挑出来,认为它们具有可操作的长期溢价。但是,最好还是有理论上的理由来说明为什么工业金属似乎具有较高的风险溢价,而难于存储的商品(如许多农产品)却没有。尽管我们无法找到解决此精确问题的现有学术文献,但我们确实相信,最近的几篇论文和经验发现共同指向了一个有希望的方向。

有几篇论文研究了商品期货的滚动收益和期货基准在商业周期中的波动,发现持有商品期货的表观风险溢价与经济状况相关,并且在商业周期的峰值附近最高[25]。这与库存理论的预测一致,即风险溢价应由大宗商品缺货风险驱动,而在经济高速增长时期,缺货风险可能达到最高。假设当更多商品接近缺货时,规避风险的投机者受到更多的能力限制,并要求更高的溢价,则该证据表明,存在顺周期的共同因素推动了跨商品的风险溢价,这将最紧密地存在于单个商品的期货收益中与经济增长息息相关:能源和工业金属。

正如上面强调的许多假设和警告所表明的,这仍然是值得进一步研究的沃土。我们将推迟对商品期货溢价和潜在的循环共同因素的截面进行更详细的测试。

最后,我们对作为一种资产类别的商品给出最后的警告:一个人获得风险敞口的确切方法非常重要,因为库存理论预测,溢价可能存在于期货合约中,但不存在于持有商品库存中。此外,即使是滚动期货的规则也会对回报产生重大影响[26]。然而,上述实证和理论研究结果给了我们一些安慰,建议将能源和工业金属商品期货作为有效资产配置的一部分。

第六章:新兴市场:没有回报的风险?

我们继续测试较新的资产类别,以获得新兴市场(EM)的边际回报。过去几十年中,新兴市场资产的规模和流动性都大幅增长,但新兴市场债券、货币或股票的预期交易成本通常仍高于发达市场同类资产。作为一种面临独特政治风险和流动性不足的较新的地理投资类别,新兴市场资产似乎有理由提供积极因素溢价,以补偿承担这些风险的投资者。

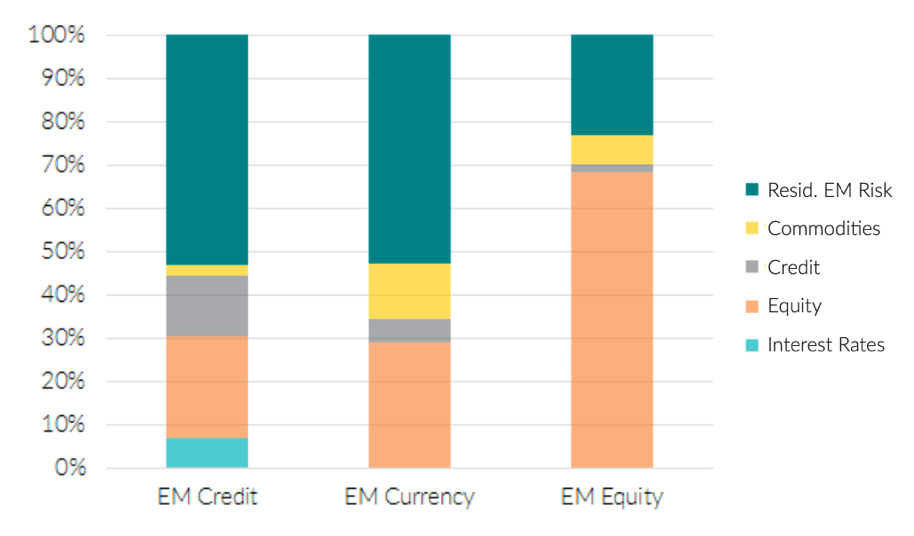

表11显示了自成立以来单个新兴市场资产类别回报率的风险分解,剔除了这些类别中嵌入的流动性更强的发达市场因素,从而分离出新兴市场债券、货币或股票(相当大的)正交风险,超出全球股票或信贷风险的杠杆敞口。每个新兴市场资产类别的正交回报确实显示出统计上显著的交叉相关性,支持它们组合成一个单一因素,即使它们的交叉相关性不像第四节中观察到的企业信贷剩余回报那样高[27]。

图11:新兴市场资产类别回报的风险分解

图11:全球股权因素解释了多个新兴市场资产类别的时间序列风险的很大比例,而与全球企业信贷和大宗商品相关的因素对风险的贡献较小。所有这三种新兴市场资产类别的剩余的、特殊的回报解释了它们各自方差的相当大一部分,并显示出显著的交叉相关性,支持一个共同的新兴市场风险因素。

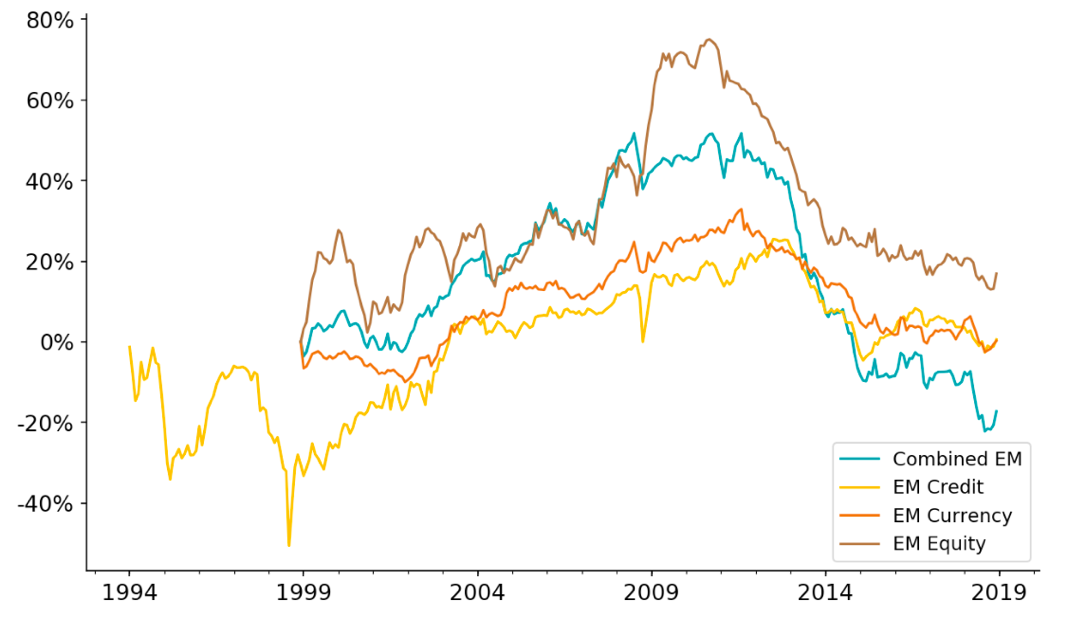

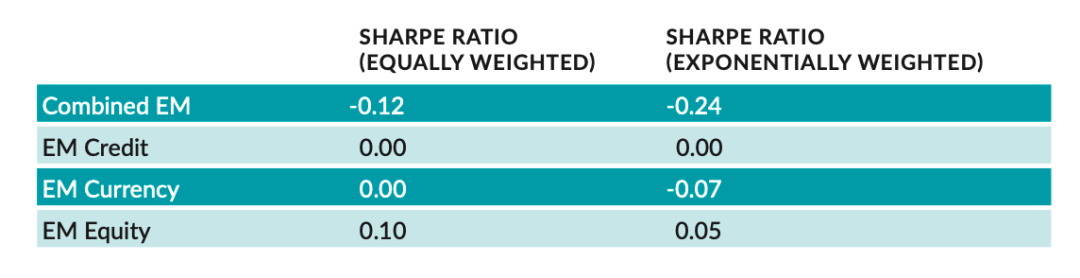

然而,新兴市场因素迄今未能通过对长期投资最重要的考验:盈利能力。图12 和表13 显示,一旦全球股票、利率和信贷风险因素的杠杆风险敞口从 EM 资产类别回报中剔除,正交因素候选者就会显示负值或接近零的长期回报,至少在这个相对较短的样本中是这样。

尽管存在溢价的合理理由,但经验证据表明,新兴市场因素可能不会为全球多元化资产类别投资组合提供额外的风险调整后的回报,即使没有考虑到这些流动性较低的市场中更高的预期交易成本。这与迪姆森、马什和斯汤顿(2018)的研究结果一致,即自1900年以来,新兴市场股票的累计表现一直逊于发达市场。尽管考虑到新兴市场近期较高的经济增长率,这可能显得令人惊讶,但经济增长与当地资产回报之间的联系实际上似乎相当薄弱,而且无论从时间上还是从国家层面来看,它们与新兴市场资产回报之间的关系都很小[28]。

图12:正交新兴市场因素累计总结回报

表13:正交新兴市场因素的表现