云门剧场(来自云门官网)

7月

1

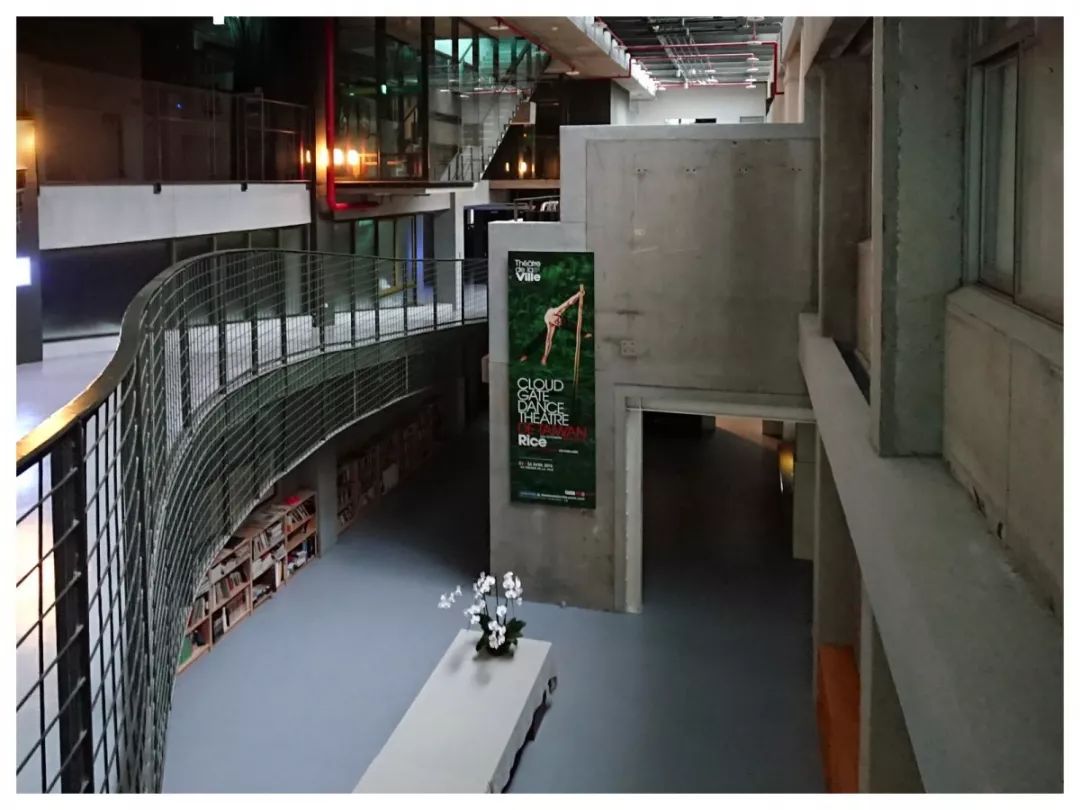

0日的下午,要赶在台风玛利亚到来之前去拜访林怀民先生的新云门。下午2点,云门负责传媒的家渝开车来接我,一路上都是乌云翻腾山雨欲来,新云门与淡水河出海口附近的古炮台紧邻,也是一组废弃了的旧建筑。云门租地40年,林怀民老师邀请到一位世界级的台湾建筑设计师,完整保留了旧建筑,在它的一侧和上面建了新剧场,用新建筑“拥抱”旧建筑。这个设计与去年开张营运的汉堡易北爱乐音乐厅相仿,易北爱乐大厅是在完整保留海港码头废弃的古老咖啡豆仓库上面,以全新的现代材料和风格建造的,看来这种设计思路在当下非常流行。

新云门由三组建筑组成,主体是剧场、排练厅和办公区,隔着草坪对面有一座几十平的二层小楼;也是当年的旧建筑,如今是一个小小的书店。门前咖啡店旁有一池莲花伴着一尊翩翩起舞的青铜雕塑,家渝说,这是云门二团的创始人、艺术总监罗曼菲,她是云门第一代舞者以精湛的演出,聪慧的气质,深受观众喜爱。在林老师的舞作《挽歌》中,罗曼菲以11分钟不间断的原地旋转,淋漓尽致地表达哀思,感动了无数的观众。

新剧场的台阶和露台上有几件临时雕塑,站在露台上,可以遥望出海口,已经是白浪翻滚了。云门的院子没有大门,是个开放式的园区,这种风雨天竟然还是能看到游客参观,几只在云门安巢的白鹭飞来飞去,在草坪里悠闲啄虫……家渝说:林老师不肯设大门阻隔,更不肯售观光门票,是希望住在淡水的居民随时可以举家到云门走一走,躺在草坪上享受大自然,孩子们可以在这里尽情撒欢儿,从草坪的高坡上滚下来,非常惬意好玩儿的。

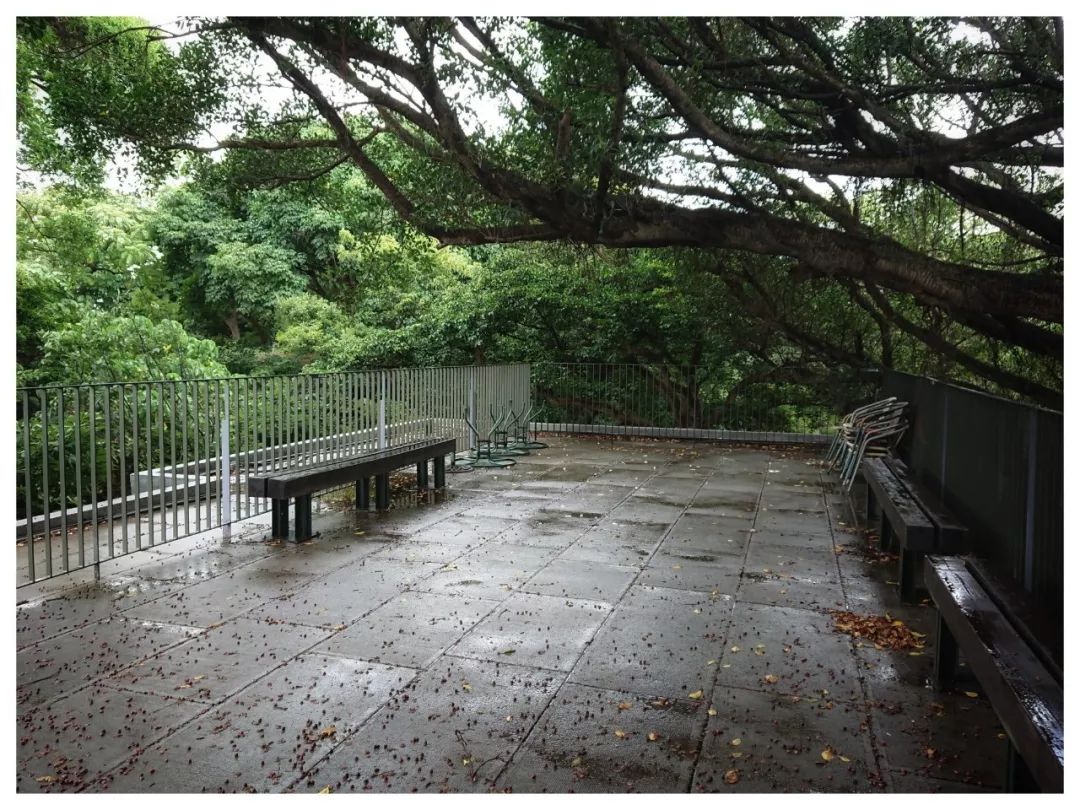

隔着草坪是云门书屋,体量不大。书屋内很雅致,可以坐下喝咖啡、看书,还可以买一些小纪念品。沿着外面的楼梯拾级而上,书屋的屋顶是一个大露台,三面被大榕树环绕,一面斜对着剧场,这里是林老师的“私密空间”,是林老师欣赏新云门最佳的地点。

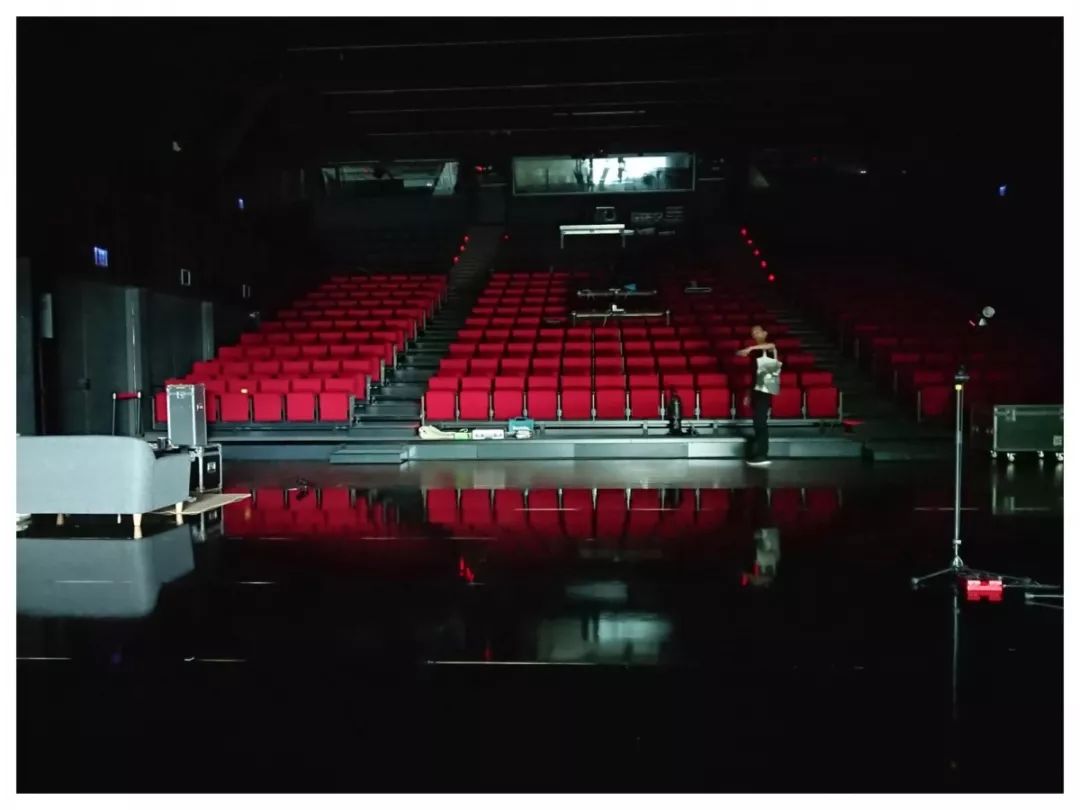

新云门剧场其实是为了排练而设计的,老建筑的会议厅一层和二层非常适合做舞者的排练室,而新剧场的舞台尺寸、台口包括吊杆的数量和位置,都是按照台北的大剧院,一比一设计的,这样可以在家里进行舞台合成,免去了在剧院租场合成的时间和租金。但林老师又觉得,既然有了这么标准的舞台,合成的时候为什么不可以带观众呢!于是又加了这四百多个座位的观众席。舞台的背后是一排弧线的落地窗,可以看到外面的草坪和右侧的高尔夫球场。云门的演出都是有布景的,所以演出时会用黑幕布遮挡。但林老师还邀请了很多青年戏剧家在云门巡演期间使用这个剧场,很多导演都非常喜欢利用落地窗的外景,甚至把打高尔夫球的人也用作戏剧的布景中,让云门新剧场的演出更加的与众不同。

云门的二楼走廊墙上是云门专职摄影师拍摄的云门历史上演出的现场剧照,有些是在现场刻意摆拍的舞蹈造型,每一幅都记录着云门的故事。其中一副云门“全家福”格外引人注目,所有的人都神情肃穆,背景是坍塌了一半的老云门顶棚。这是云门失火后,即将拆除的前一天,在“老家”拍的“全家福”。10年后的今天,很多人都有了容颜上的改变,晴怡仔细寻找宗龙,那时的他还是个毛头的小男生,竟然是站在了最后面,与林老师一前一后,同在中轴线上。更为奇异的是照片中宗龙竟然是在笑,他说:“别人都在为大火而沮丧的时候,我反而是认为这是云门新开始的机缘……”看世界的态度与众不同,是艺术家必须具备的禀赋,我想,这也可能正是他能够接掌云门的一个缘由吧!”

在咖啡店与书屋之间还有一组空间,一个很隐蔽的废弃机枪掩体,一个精致小巧的土地庙和一个被烧黑变形了的集装箱。小小土地庙是林老师请专人烧制的,门上的“风调雨顺、国泰民安”是林老师最喜欢的对联。土地庙背靠一棵大树,是林老师亲手栽植的。家渝说,云门种了两百多棵树,都是林老师买来的,而且在哪个位置种哪一种树,都是林老师精心安排的。因为只有三年,又每年台风不断,所以,每棵树都用支撑架保护着,林老师出门心里最惦记的就是他的树,每次都要打电话问“我的树有没有被风刮倒?”至于地堡,的确是很不起眼,需要有人指点才看得出来。

那个集装箱的摆放方式一看就有雕塑感,家渝说,当年老云门是一座简陋的废弃工棚,舞者们没有休息室,于是就用了一些这样的集装箱直接做隔间,这一件是大火之后唯一一件还站得住、有型的,林老师把它摆放在这里,它的口正对着老云门的方位,寓意着新云门与老云门之间的联系和重生,林老师给它起了个意味深长的名字:《穿越》。

李澄(左)郑宗龙(右)

是要告别的时候了,这一趟收获满满,对云门对林老师都有了更多更深的了解和认识,真的不白来!道别前,与宗龙相约10月率领的云门2和他的作品《十三声》,在北京国家大剧院见。

《十三声》剧照 (团方提供)