摘要:亚文化与主流文化双向破壁的背景下,《新闻联播》对于中美贸易争端的报道在bilibili动画弹幕平台中引起关注,并吸引了一大批用户进行互动对话。本文以B站中聚集的“《新闻联播》关于中美贸易争端报道”的相关视频为案例,采用虚拟民族志与半结构访谈法探讨了B站中青年群体的民族主义话语表达。研究发现,B站中的青年群体形成了一种“感性的‘新闻联播’和理性的‘我’”的认知,“新闻联播”成为民族主义认同的符号资源。在高度的“爱国”情感认同的基础上,B站青年用户在B站亚文化情境下形成了一种新的民族主义表达。最终民族主义话语与亚文化元素进行了拼贴,实现了青年亚文化与民族主义认同的“交融”。这是当下青年群体对国家和民族认同的一种积极回应。

关键词:青年用户;bilibili;中美贸易争端;网络民族主义;话语实践

随着信息技术的产生发展和互联网的传播与普及,新媒体打破了原有信息流动的秩序,互联网的参与性、互动性、渗透性使得社会结构发生变化,其强大的社会影响力日益显现,而网络民族主义也随之发生变化。网络技术驱动下产生了不同形式的网络民族主义,“表情包”“搞笑段子”“网络流行语”等更具草根性的亚文化内容融入到网络民族主义运动之中,成为社会动员和集体记忆的一部分。作为网络成长起来的一代人,90后、00后青年群体已经成为中国和世界舆论的焦点。他们利用网络亚文化重构了民族主义运动表达方式、组织动员形式、实施方式,解构了青年亚文化与政治运动、追星、游戏与民族主义的边界。

从Quest Mobile发布的《2020中国移动互联网秋季大报告》看,90后、00后代际人群规模占比为45.8%,90后超越80后成为移动互联网新的主流人群,而00后群体在快速增长,相较全网整体,他们对于移动互联网的依赖度更高[1]。由此不难发现,90后、00后群体在整个移动互联网中发挥着重要作用。而Mob研究院发布的《2020年中国移动互联网大报告》显示,随着APP和网络平台的不断扩张,Z世代(主要指95后、00后)的圈层崛起,饭圈、电竞圈、二次元圈等热门圈层进入主流视野[2]。而处于不同圈层中的青年群体往往表现为包括玩手机游戏、看动漫、逛弹幕视频网站、刷弹幕等。而社交媒体、虚拟社区、网站等方式的发展为青年网络互动、沟通、行动提供了跨地域、跨文化交流的场域,一种虚拟的线上社群已然出现。bilibili作为当前国内最大的年轻人潮流文化娱乐社区(以下简称B站),其公布的2020年第二季度财务报告显示,当前月均活跃用户达到1.716亿,其中移动端的月均活跃用户达到1.529亿,分别比2018年同期增长55%和59%[3]。从B站的用户结构看,18~24岁年龄结构占比为43.8%[4],可以说,B站在90后、00后青年群体中占据相当影响力。B站作为国内“二次元亚文化”最大的虚拟社区,青年用户在话语交流互动的过程中,也展开了对网络民族主义的发散性思考。

在2019年5月,美国对中国第四次加征关税的背景下,央视《新闻联播》连续多日播出关于中美贸易争端的报道,特别是《新闻联播》在2019年7月底连续多天刊播的国际锐评中“怨妇心态”“满地找牙”“满嘴跑火车”“令人喷饭”“搅屎棍”“撒谎不脸红”“自黑”等戏谑化话语,引起国内舆论的关注,相关新闻不仅在主流媒体上被广为报道,在社交媒体上也不断发酵,其中《新闻联播》的相关新闻视频还被迁移到了B站,官方账号、UP主在B站的剪辑转发,吸引了大量的用户流量。

吊诡的是,本身作为网络二次元文化聚居地的B站,是与主导文化(主导文化是与权力相关的主文化,代表执政阶级的意识形态,具有稳定性[5])有着很大差异的网络平台,像动漫、鬼畜、番剧、游戏等具有当代青年喜闻乐见的二次元属性的内容众多。但“中美贸易争端”本身就有着不小的政治和经济特质,带有一种主导文化属性,缘何作为主导文化属性较强的“《新闻联播》关于中美贸易争端报道”可以在B站平台引起较大的关注?而作为受二次元亚文化影响的B站青年用户在话语实践过程中对此产生了怎样的认知、态度和情感?

目前,学者们从参与群体的特质、技术的影响等各方面均做了有意义的探讨。但已有的总体研究都较为分散,不是对网络民族主义兴起的原因和影响的关注[6][7][8],就是对某个或某几个事件的深入挖掘[9][10][11][12],或者是对网络民族主义所形成的认同分析[13][14],缺乏对于B站这一亚文化平台中用户参与的观照。因此,本文试图从B站中一群基数庞大、保持内部相对稳定的二次元青年成员入手,通过虚拟民族志和半结构访谈法获取B站用户对“《新闻联播》关于中美贸易争端报道”评论和访谈内容的第一手资料,发现促成其关注和发声的关键要素,探索该共同体的群体特征、网络亚文化与主流内容实现融合的可能性。

当前,网络民族主义的共识性概念是“网络+民族主义”,网络民族主义是一种“以互联网为传播渠道,在网络上发表民族主义言论、表达民族主义情感、发动制造民族主义思潮及舆论,在某些情境下,促进民族主义实际行动按照预定目标执行的网络传播行为”[15]。对于伴随着互联网成长起来的90后、00后青年群体来说,如今的网络民族主义与之息息相关,他们的形象和特点也受到高度关注。从所谓“帝吧出征”到“南海仲裁案”,再到“中美贸易争端”事件,不同议题呈现出的网络民族主义不断以新的样态刷新青年的认知框架,关涉国家和民族利益的政治文化事件以及众多新的文化现象,都彰显了他们的现实“能见度”。可以说,青年对国家和民族的崇敬和热爱已经从遥不可及的口号和宏大的行动变成了日常学习生活和媒介实践中的常态。

1.网络民族主义事件的推进

作为网络社会的重要现象之一,网络民族主义伴随着一些不断发生的引人瞩目的事件而不断发展变化,关涉民族主义的网络事件在一定程度上对网络民族主义的发展产生重要作用。一直持续至今的中美贸易争端,可以说是一份持续性的舆情事件,也是关涉民族主义情绪和思潮的典型案例。2017年,由特朗普政府单方面发起的大规模、多方位的贸易保护问题,导致中美关系急剧恶化,中美贸易争端产生,其后经历了四次加征关税的过程。自2019年5月开始,美国对中国第四次加征关税再次加剧了中美贸易争端,并在网络空间中持续发酵了数月之久。在官方发布反制措施的同时,主流媒体肩负起了引导舆论、凝聚共识的责任,像5月13日晚《新闻联播》报道登顶微博热搜引舆论榜首,青年的民族自豪感和自信心空前高涨。该事件在微博、微信等社交平台传播的同时,相关的《新闻联播》报道视频也被迁移到B站中,产生了大量的相关视频。根据相关视频播放量排序以及弹幕评论数排序(截至2019年9月1日),具有官方性质的账号占据话语主导权。其中包含38个《新闻联播》对于中美贸易争端的报道视频,全部由共青团系统(共青团中央、浙江共青团等)官方推送,浏览量达到百万级,回复评论数上万条(如至2019年8月10日,共青团中央于2019年5月12日发布的“谈,大门敞开;打,奉陪到底。经历了5000多年风风雨雨的中华民族,什么样的阵势没见过?”的视频浏览量158.3万,评论数1.2万,点赞量12.8万)。

2.青年亚文化群体的参与

和原有人们的印象不同,B站中的这群“特殊”参与者中间有很多热爱亚文化抑或是追星的“粉丝”一族—主要是90后、00后青年群体。当前情境下,90后、00后群体开始在网络民族主义阵地占据主场,他们所表现的网络民族主义也和此前的参与群体有所区别,体现在表达民族情绪与参与集体行动的不同,是一种混合型民族主义;体现在瞬时感性与理性化结合的不同,是一种情理交融的民族主义;体现在对国家的认知和观念的不同,是一种粉丝化的民族主义[16]。不同于之前“敌意、霸权和父权”的网络民族主义行动,当前的网络民族主义是具有情感化的,和网络亚文化有着密切关系的民族主义[17],其民族主义参与者的行为及心态呈现出群体化集合、戏谑化表现及自我强化的特点[18]。从学者的研究来看,当前青年参与民族主义的表达方式呈现出集群化、戏谑化、消费化、情绪化等特征,更多呈现出一种网络亚文化的状态。

3.网络民族主义认同的达成

网络空间是现实社会的延伸,是人追求个性、宣泄情绪、寻找共识的场域。受互联网空间去中心化影响,越来越多的青年网民在互联网参与发起的民族主义行动,不仅能够推动外交等社会政治功能,还能够在原有的民族认同和民族性的基础上进行再加工[19]。在很大的程度上,民族主义认同在全球政治格局及消费主义的作用下发生变化,在经济利益与个性化并存的时代,具有自我表演的特征,是一种有关国家与民族身份政治的表演[20]。值得注意的是,90后、00后青年民族主义者以不同以往的追星方式来表达对国家的情感和信念,并将国家拟人化和人格化,塑造出一种“家国同构”的关系[21]。青年网络民族主义参与者通过形成“自组织化”的社群,个人在群体行动中进一步呈现出对群体身份的认同,围绕国家和民族话题的讨论和行动,进一步形成对国家和民族的认同感和归属感[22]。在关乎国族利益以及民族文化认同等方面,青年网民对民族主义的参与呈现出更加理性化的状态,但仍然有一些情绪化的方面,他们经常通过以向敌人宣战的方式以及极端的话语来回应国家遇到的不公平待遇。

可以说,青年群体参与民族主义活动的表现形式和内容发生了很大变化,参与主体的表达形式和内容呈现也表现出不同的阶段性特征。借助于互联网技术平台,青年群体通过个人兴趣和集体文化参与到网络民族主义行动,面对着关涉国家和民族的不同事件议题,实现对“国家和民族”的一种认同建构。通过民族主义话语表达,实现自我意识和认同的建构。在下文中,笔者将进一步针对“《新闻联播》关于中美贸易争端报道”的相关视频,剖析B站场域中青年亚文化群体是如何参与网络民族主义话语表达的。

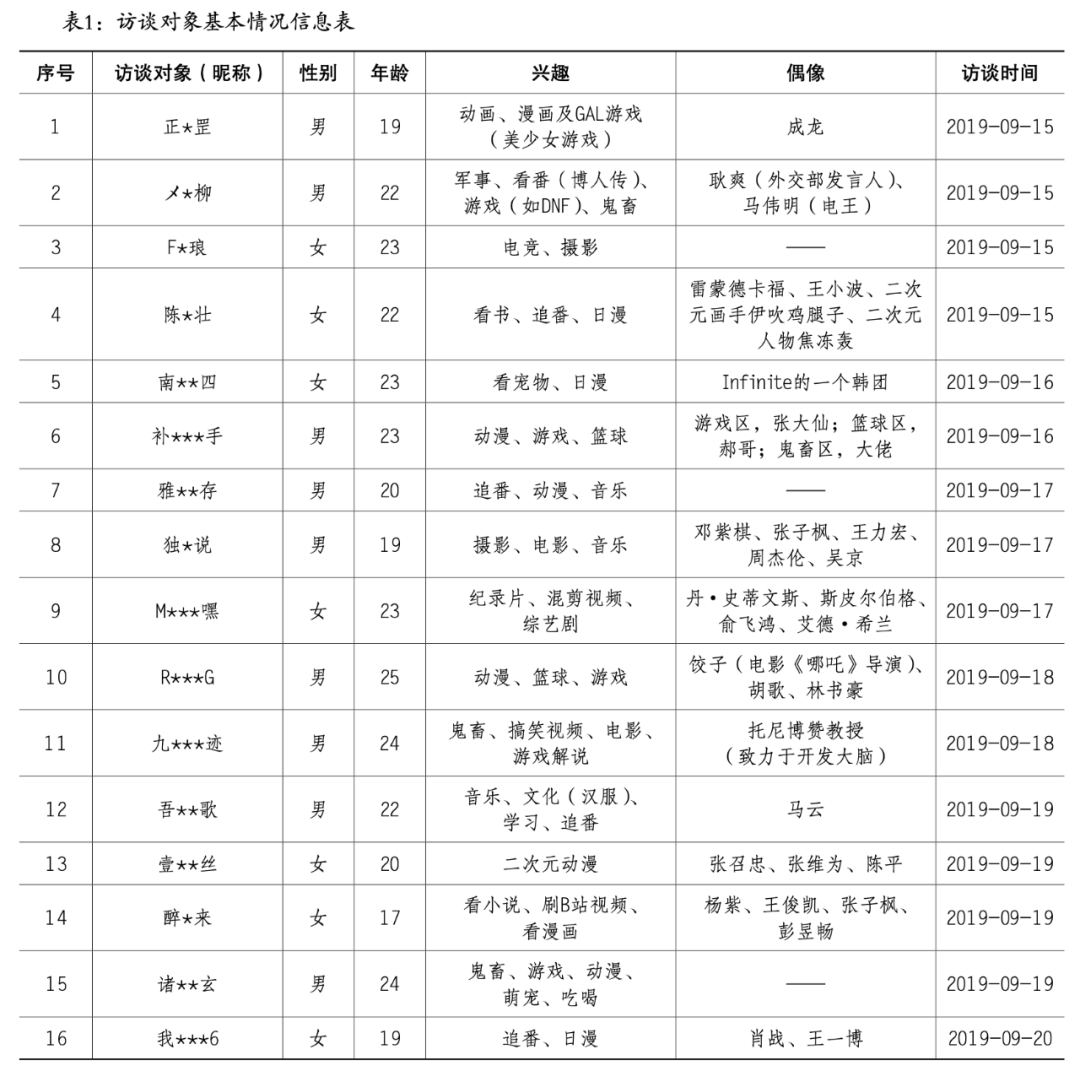

为了研究B站青年用户的民族主义话语表达情况,笔者选取了16位在B站上收看过“《新闻联播》关于中美贸易争端报道”相关视频的用户作为受访者。本文主要采用虚拟民族志和半结构访谈的方式,对“《新闻联播》关于中美贸易争端报道”的相关视频进行了网络民族志的尝试性探讨,分为“知识话语实践”和“青年亚文化实践”两个部分,设计出13个有针对性的问题,在相关视频评论下方寻找研究个体。在保证客观性的同时,借助QQ、微信等网络社交工具进行半结构访谈,从而了解用户参与“《新闻联播》关于中美贸易争端报道”相关视频讨论过程的话语表达情况,以及其背后所蕴含的文化认知和国族认同。在半结构访谈的16位B站用户中,受访者的性别比例保持一定的平衡,年龄介于17~25岁之间,基本以90后、00后的大学生群体为主。从表1可以看出,16位访谈对象兴趣广泛,基于B站平台的特殊性,大多数访谈对象对动漫和二次元有着浓厚的兴趣。他们喜欢的偶像也比较广泛,有很多包括娱乐、体育、游戏明星以及作家、虚拟二次元偶像在内的偶像。

1.感性的“新闻联播”和理性的“我”

《新闻联播》作为一种主流媒体栏目,一直以来以严肃、官方、克制、措辞严谨为大众所认知,但在“娱乐主义”潮流下,特别是在面对当前文化泛娱乐化和网络流行文化的趋势下,其报道风格也有所变化。在对于中美贸易争端的报道中,像“怨妇心态”“满地找牙”“满嘴跑火车”“令人喷饭”“搅屎棍”“撒谎不脸红”“自黑”等戏谑性话语的应用,使

得观众在观看的过程中也表现出不同的感受和评价,尤其是迁移到B站这一亚文化场域之中,作为喜爱亚文化风格的用户对这一话语也有不同看法。在访谈的过程中,受访者虽然都在B站上收看过“《新闻联播》关于中美贸易争端报道”的相关视频,但他们对于《新闻联播》报道的认知和态度有所不同。

有的受访者认为收看B站上的“《新闻联播》关于中美贸易争端报道”的相关视频,是因为对它不同以往的方式比较喜爱,和B站这一亚文化场域比较贴合:

M***嘿:一般收看《新闻联播》的时候,经常是在电视或者网站,或者是APP上来观看。B站对我而言是休闲娱乐的平台,而《新闻联播》是比较严肃的。从这一点看,《新闻联播》在B站上呈现出一种轻松化、易表达的方式,特别是非常有中国范儿的刚,令人印象深刻。

补***手:达成成就,在B站看《新闻联播》,部分视频确实激起了我的情怀,直接铺天盖地的弹幕,我觉得其他的人也非常感同身受,因为最近《新闻联播》比较“皮”,跟B站的“皮”挺贴合的,我挺喜欢这种通俗的方式。

而有的受访者对《新闻联播》的变化持审慎态度,他们认为,应该理性看待,新闻报道本质更多的应是一种对于内容事件本身的关注:

陈*壮:B站会有弹幕,大家一起讨论一起吐槽,严肃的《新闻联播》会变成一个非常有趣的事情,可能在某种程度上这也是《新闻联播》的一种娱乐化。对《新闻联播》而言,是好是坏挺值得商榷的。

九***迹:相比较而言,我并不是《新闻联播》的常客。只是,我觉得更应该关注中美贸易争端事件本身的发展,《新闻联播》一改原有的严肃规矩,感觉有点情绪化了,我觉得应理性一些。

还有人认为,B站和微博、腾讯等其他平台相比,更加理智和爱国。

正*罡:B站和其他平台也有明显差异,一方面是弹幕文明,这里暂且不提,另一方面是整体观感,其他网站常会爆出低俗的争吵,让人感到素质有明显差异,尤其是腾讯,腾讯动漫的漫画评论几乎清一色的水军和莫名其妙的咒骂。

F*琅:在B站中收看《新闻联播》视频,能够从弹幕和评论中感受到大家的爱国热情,会有评论做积极引导,或者局势背景的科普,感觉能够学到除新闻外的更多的知识。

B站作为青年亚文化场域,当《新闻联播》进入该场域,原有的严肃性想象在网络化用词后进一步消解。当《新闻联播》的话语表达呈现出诸如“怨妇心态”“满地找牙”“满嘴跑火车”“令人喷饭”等戏谑化的用语之后,青年对《新闻联播》的固定印象发生变化,形成一种“感性”《新闻联播》的认知。青年亚文化是一种以青年为基础的亚文化,具有独特的风格、行为和兴趣。作为一种印象中具有独特性和风格化的B站青年亚文化群体,在此保持着一种“理性”的自我形象和对《新闻联播》话语变化的辩证态度,形成感性的“新闻联播”和理性的“我”的认知。

2.《新闻联播》成为表达“民族主义认同”的符号资源

就“《新闻联播》关于中美贸易争端报道”而言,B站收看并参与评论的用户不仅仅对“《新闻联播》关于中美贸易争端报道”视频进行了消费,还参与了讨论。“新闻联播”作为一种主流文化的符号,在用户参与的过程中实现了对符号资源的解读和身份的认同。他们通过不同的表情及非语言符号表达自己对当前“新闻联播”话语变化的看法,也进一步表达了自己的认同。

在话语表达过程中,B站青年用户改变了对祖国的拟人形象,之前对于祖国通常视为“祖国母亲”,可以想象慈爱、忍辱负重、温柔呵护等更为柔和的形象。而从此次B站中评论及访谈者的回答发现,比起祖国母亲的想象,更多人把“中国”“国家”“祖国”比喻为一位“强势的父亲”形象,进一步呈现出年轻的90后、00后为代表的B站年轻群体对于祖国日新月异的变化和愈发强大的自豪和荣耀。正如网友“与***l”的评论:“今天的中国已经不是1999年(美国轰炸南联盟大使馆)那个只能谴责的中国了。可以说随着中国全方位、多领域的发展,已经和之前1999年不可同日而语。”

当前,中国的综合国力迅速提升,90后、00后的年轻人处在中国繁荣崛起的时代。和之前年代的人相比,他们拥有更好的物质资源和生活条件。同时,受到此前官方在应对国外挑衅过程中的“谴责”“强烈反对”等相对较弱的应对话语的影响,官方主流话语愈发强硬,也在某种程度上进一步激发了青年的爱国和民族主义情绪。如吮**嗨所说:“感谢老美,让我知道我们祖国对外不是只会严肃警告和强烈谴责”。大*****6认为,“祖国经历了‘从强烈谴责到不服就干~’的过程”。随着国际形势的纷繁复杂、经济贸易矛盾加剧,中国青年更有危机感,他们通过广泛传播与讨论“中美贸易争端”媒体的报道,点燃公众情绪的话语,猛烈抨击美国霸权,呼吁爱国和对政府的广泛支持。民族主义的发展在一定意义上强化了对国家和民族的认同,并获得了安全感。如玄**鸾所述:

“有祖国爸爸做后盾就是硬气~(▽~)。”小**i也说:“第一次看见祖国爸爸这么刚!!!”

《新闻联播》在B站的内容传播以及网民的评论,无形建构了一种强大的国家形象,结合教育与对史料的了解,年轻人对国家的认同和想象借此得到深化。邪*阁评论道:“从小看《新闻联播》到现在,第一次见到这么刚这么硬,祖国真的强大起来了啊。中国,加油(=・ω・=)。”《新闻联播》话语方式的变化,改变了B站用户对原有《新闻联播》的印象,大部分B站用户通过自身的亚文化特性,以独特的亚文化形式去表达对《新闻联播》的认同。例如:

醉*来:我这是第一次看到《新闻联播》用这么严厉且清晰明了的措辞表达对贸易战的态度......正如主持人所说,“经历了5000多年的风风雨雨的中华民族什么样的阵势没见过”。列强还是那些个列强,但中国早已不是那个羸弱的旧中国!

独*说:真的是,很久没有看到我们官方发布如此强硬的讯号了,这次看《新闻联播》让人热血沸腾。

上述不难看出,B站用户对于《新闻联播》的认可是他们民族情绪的一种表达。随着世界政治经济格局的变化,中国国际地位的提升,显然“中国爸爸”比“祖国母亲”更能体现出他们的心境,《新闻联播》的强硬态度也比之前的谴责的表态更容易获得他们的认同。而《新闻联播》的硬气背后代表的是官方的态度,也是国家日益强大的体现,符合90后、00后青年心中对国家该有的印象和定位。《新闻联播》的强硬立场表达和应用的戏谑化等话语,使得《新闻联播》成为青年们点赞的对象,《新闻联播》成了表达“民族主义认同”的符号资源。此外,B站用户通过亚文化方式表达自己对于国家和《新闻联播》的认同,使得民族主义话语得以快速传播。

3.民族主义话语中高度的“爱国”认同

在对“《新闻联播》关于中美贸易争端报道”相关视频的认知互动过程中,B站青年用户也形成了对国家和民族的强烈情感。民族主义与国家和民族息息相关,同时,爱国情感也同民族主义息息相关。领土和文化的归属感往往能够形成爱国情感。通过本土风俗习惯、地理位置、历史文化、人情世故等不同内容的集合,形成一种统一的民族主义情感[23]。在针对B站用户的访谈及文本分析过程中,笔者发现,用户在进行话语表达的过程中,“爱国”认同作为核心意涵贯穿始终。

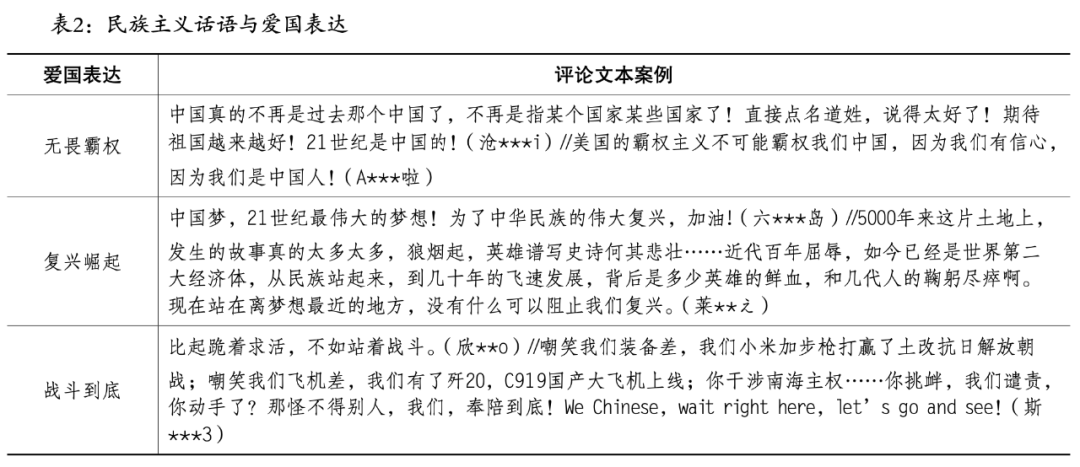

赫伯迪格认为,文本中存在着一种固有的颠覆成分,通过对于文本中能指层面的认识,能了解某些亚文化的风格看起来是如何抵抗读者的,以及这些风格是如何区别于权威解读,形成自身的特征的[24]。通过对B站评论文本分析发现,参与者对国家的自豪感和自信心是评论内容所呈现出的共同特质,在这个共同特质下,这些声音在文本中的体现方式又有所不同,主要有三个部分:一是“无畏霸权”,对《新闻联播》的强硬态度、戏谑化措辞的赞赏;二是“复兴崛起”,对祖国过去屈辱历史的回忆和对强大起来的祖国的强烈认同感;三是“战斗到底”,对美国的唏嘘和对国家的支持(表2)。

B站用户以90后、00后青年群体为主,其爱国表达同教育和成长息息相关。如陈*壮说:“我相信国家和政府,我觉得他们会给出比一般人优秀得多的解决方案。”补***手也表达道:“目前90后、00后小伙伴们一般是自发的网络民族主义和官方的指导相结合表达自己的爱国情感。”正如bilibili总裁陈睿在2016年曾发表过这样的感慨:“90后、00后年轻一代,他们热爱自己的国家,认为自己生活在一个非常值得自豪的国度”[25]。主流媒体也有同样观点,根据中国青年报社社会调查中心“新中国70年暨五四100年”调查显示,青年一代,特别是00后和90后,在价值观日趋多元的今天,依然有着坚定的家国信念,他们的民族自豪感打分分别为9.38分和9.21分(满分10分),比其他年龄段更高。他们对国家发展目标的信心度也高于其他年龄段的受访者[26]。德勒咨询《2020千禧一代年度报告》显示,Z世代的中国青年具有很高的责任感,同英美等13个国家相比,对经济和政治展望持乐观的态度甚至呈现增强态势[27]。可以看出,90后、00后青年深受国家综合实力提升的影响,积极践行着社会主义核心价值观。在国家、民族认同方面,眼界相对开阔,拥有强烈的自信心和爱国认同感。对国家的认同来源于现实的认知及跟其他国家的比较中,他们对自己国家政治及经济发展更加乐观,更具有责任感。

从访谈中发现,参与访谈的16位受访者普遍认为,参与中美贸易争端等网络讨论是出于对国家的热爱和民族的认同,“爱国”成为他们参与的重要目的:

M***嘿:我认为,参与事件中是对国家的热爱,同时,有信心能够站在国家的立场去思考一些问题,坚信国家能够给我们带来更加美好的生活。

F*琅:我认为当下的网络环境,我们应通过自己的文化意识和传媒方式向世界传播国人的爱国理念,以更有力更积极的行为参与、表达我们的态度。

此外,有参与访谈的受访者认为,作为官方的主流媒体,也应该去适应年轻人的生活方式和表达习惯:壹**丝:新时代,新闻也要有新形式,要符合时代。年轻人是中华民族伟大复兴的建设的主力军。这一代的年轻人比较不同,生长于市场经济、网络信息的时代,那么不管是国家官方、媒体的表现方式,都要适应于这么一种国情,以年轻人喜欢的方式表达,我认为这么做更能形成大家的爱国主义认同。

作为伴随着互联网成长的青年一代,受到爱国主义教育和对自身所处环境的认知,对自己的爱国有着坚定的认识和高度的认同度,他们对于“《新闻联播》关于中美贸易争端报道”内容的欣赏,也包含着爱国情感的表达。在B站的话语实践中,在吸引那些追求动漫、番剧、游戏的二次元群体来说,“《新闻联播》关于中美贸易争端报道”的相关视频,“贴合”年轻人的风格,而中美贸易争端本身的涉外政治经济属性的议题,确实为他们提供了一个爱国的话题。通过“情感”上的塑造,将对国家自信心和自豪感通过话语表达出来,进而提升二次元青年亚文化群体对国家和民族的认同。

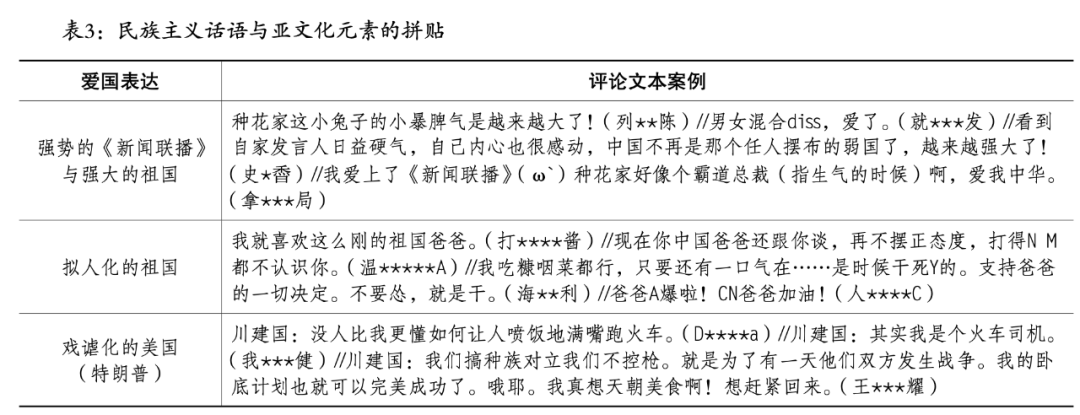

4.亚文化元素与民族主义话语的拼贴

B站作为一个二次元亚文化的平台,其本身就贯穿着各种类型的亚文化元素。在《新闻联播》视频上传至B站后,用户的话语表达和传播也贯穿着典型的亚文化元素。在B站上传的“《新闻联播》关于中美贸易争端报道”的视频,作为一种主导性文化的产物和平台自身的亚文化属性,以及网民评论话语中的亚文化元素等,看起来并不协调的元素加以混合,形成了亚文化元素与民族主义话语的拼贴(拼贴指的是把物体、符号打乱顺序,重新加以排序、组合的过程[28])。而B站用户作为主流声音的回应者和亚文化的拼贴者,使用亚文化的典型方法,在看似过时的范围内并置两个原本不可调和的现实,形成了一个容易引起争议的交汇点。

表3中,B站青年用户针对祖国和《新闻联播》的话语表达,运用了亚文化元素和网络流行性语言,塑造出一种以亚文化意识形态为代表的话语。90后、00后青年通过自身特有的方式去表达个性,建构对关注对象的想象。例如,网友“爱了爱了”“越来越好看了”“沉迷其中不可自拔”等评价,“A爆了”“干你Y的”“打得NM都不认识你”等用语,用一种典型的青年亚文化话语,表达对强大祖国(爸爸的形象)和硬气的《新闻联播》塑造的认同。此外,对美国及其领导人采取典型的嘲讽等戏谑化的表达方式,来表达自己对祖国的支持和认同。

B站用户对于民族主义认同的表达,具有ACG(Animation动画、Comics漫画与Games游戏的缩写)

文化的特点。以“戏谑”“嘲弄”为主题的网络亚文化成为当代青年“仪式性”抵抗的主要表现形式,将严肃的新闻本身进行消解,转化为与自身亚文化相适应的话语[29]。将民族主义与亚文化进行有效的接合,表达出对祖国的支持认同态度和对美国霸权嘲讽反对的意见。

B站上的民族主义话语表达也采用了多种表现形式,采用拼贴、恶搞(对美国)等策略,以“段子”“编纂故事”等不同的形式来表征对民族和国家的认同和热爱。例如下面编撰的美国总统特朗普的故事和根据历史改编的热门评论:

9***i:我国优秀的共产党员川建国同志看看办公室旁没人,偷偷打开抽屉拿出里面的华为手机,听着熟悉的歌曲:起来,不愿做奴隶的......川建国同志泪流满面,泪水打湿了他身旁的红领巾,心中想着党给他的使命,他坚定了,于是他埋下头乱批美国文件。

高***才:川普结束了一天繁忙的工作,一个人疲惫地倚躺在办公椅上,突然想到了什么,从桌子底下的一个秘密夹层里掏出来一张照片。看着这张照片,轻轻地抚摩照片上的建筑物,川普的眼睛渐渐湿润了,他还记得那是他第一次站在天安门下与五星红旗的合影......