看到这个界面,感觉如何?是不是很有意思?乡镇网民在线相亲,还有个红娘坐镇~

这款叫做伊对的相亲软件最近非常火爆,今年5月份的流水是6000万,今年预计总收入可达10亿元。伊对的主要的用户群体生活在二三线城市及以下,是一款典型的“下沉市场”产品。

这款软件的本质和特点是什么?主打什么市场?商业逻辑是否OK,发展路上又存在什么问题?就让以下这篇文章,带你了解这款产品吧。

简而言之,伊对是引入了红娘的直播相亲App,软件内部嫁接了会员服务和直播打赏两大付费点。软件主要分为以下几大模块(iOS版本):

点击查看大图

首页:

视频相亲+多人交友+偶遇三个快速入口。下面是推荐异性列表,支持同城筛选。

相亲:

视频相亲列表、多人交友模块(主要是七人交友)。

动态:

就是社区广场的形态,UGC信息流。

私聊:

消息、群组。其中群组需要消耗玫瑰才能进入,在群聊申请加入的页面会显示该群组里有多少女性,刺激男性用户加入。

我的:

常规,设置资料、征友条件、会员入口。

看下来,就是个结合了直播(三人连麦+七人连麦+付费打赏)+陌生人社交(异性推荐+匹配+动态+群组+付费会员)的,打着相亲旗号的直播交友软件。

伊对的主要创新点在以下四个方面:

降低了参与门槛:

对于摇摆的用户,先是引导用户围观他人直播,先看再试,心理负担小,当用户熟悉流程卸下心理防御后,会更容易主动参与;

提高了相亲可靠度:

直播上麦,视频+声音利于相亲双方在线低成本的了解对方,可以快速建立起第一印象,减少“见光死”的情况出现;

红娘撮合增加了成功率:

用红娘撮合+圆场,防止男女相亲没话说这种尴尬的场景,也帮助不擅长聊天的男生把爱表达出来,成功的把线下传统的相亲逻辑搬到线上;

猎奇的内容提供:

不同的直播间、不同的红娘主持风格、不同的女性、不同的男嘉宾,这里面组合出了很多有意思、不一样的内容,对于相亲有好奇心的用户很容易长时间沉浸式体验。

追求匹配效率

社交产品分为两种:

一种是基于社交关系链分发信息,包括IM(微信)、SNS(Facebook、微博)、社交媒体(小红书、快手);

另一种是基于某种需求的社交匹配市场,比如约会为目的的陌生人社交(探探),以招聘为需求的职业社交(脉脉)

前者追求关系链的密度和强度,讲究的是信息分发的效率;后者追求交易/匹配的效率。

这也是

伊对北极星目标是产生的匹配数

的原因。也就是说,日活很重要,用户在线时长也很重要,但最关键的还得是产生的匹配数,如果男女不匹配,伊对无法完成商业逻辑。

变现逻辑融合了直播和陌生人社交

直播本身是带有社交属性的,更别说伊对的多人连麦直播更是如此。我们可以简单的把打赏行为理解成“抽佣”,平台抽成就是佣金收入,红娘的收入也来源于此。这样一来,匹配行为就可以产生一个足够大的现金流,保证平台、红娘有足够的动力去推动该模式的运转。

增值服务是目前全球最主流的变现方式,Tinder和探探尤其如此。

通过用户付费来提高用户的社交效率体验,用效率换收入。

超级喜欢、增加曝光、筛选等功能都是以此为前提思考出来的。

伊对更加直接,男性用户主动发起和女生的聊天就需要购买会员,同时用不断的女性账号打招呼来诱导用户付费。这就不光是效率,更是直接把服务权限截断,使得用户不得不去购买。

伊对融合了直播+陌生人社交,收费逻辑上也是两者兼顾,试图提高用户的LTV(Life Time Value,单一用户在平台的总价值),反而有些功能不纯粹。

相亲的低频和直播高频的融合

LTV取决于平台满足的用户需求是否高频(约会交友>严肃约会>相亲)

LTV的实现,关键在于单次行为完成之前(对于伊对就是相亲),把平台赋予这次行为的效率兑换为收入。

基于这个理解,伊对会更关注高频的直播,以获取“订单抽佣”。因为低频的相亲行为完成时,伊对并没有好的机制获得的收入,所以它们必须依赖高频的直播。

本小节我们分析了伊对产品形态的特点:

追求匹配效率,变现逻辑融合了直播和陌生人社交的各自大招。

并且从产品的特点推导出它必须在低频的相亲成功前保证足够大的LTV,导致它们依赖直播打赏,这点对其商业模式影响非常大。

聊完产品形态后,我们来看看伊对所处的市场环境和它对应的商业策略,来进一步理解伊对。

市场环境

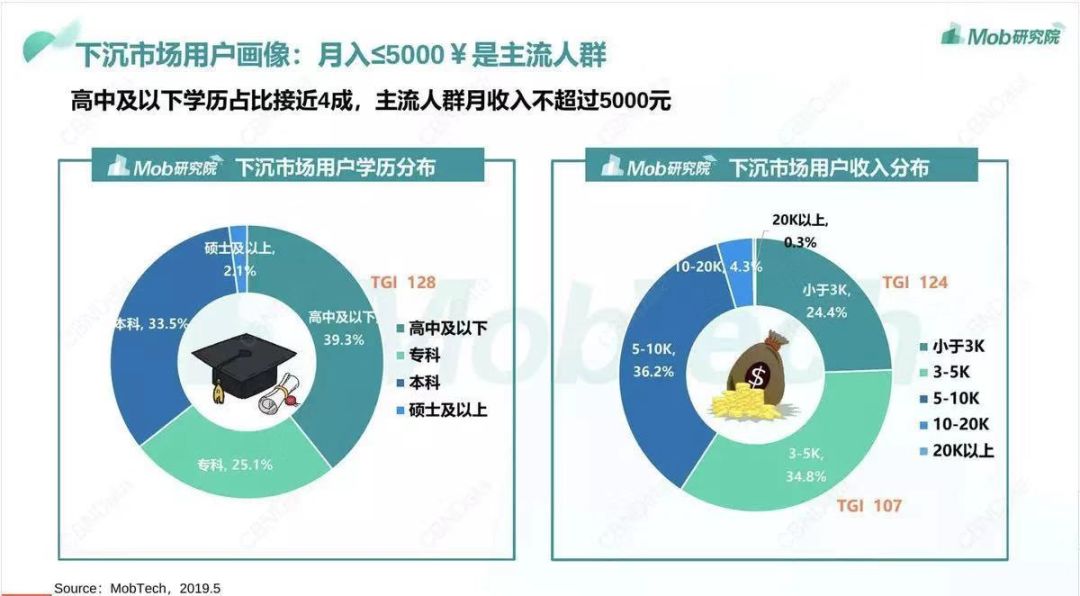

据《2019年下沉市场图鉴》的数据描述,用户中,月入3000元以上的占75.6%,月入5000元以上的占40.8%。

数据来自于MobTech

与此同时,因为房价物价和一二线城市的差异,实际上,他们的消费能力并不低,从可购物消费支出来说,相当多的用户甚至被归类为“隐形新中产”。只是由于城际差异等因素长期被我们所忽略。

拼多多的爆火,一度让很多人觉得下沉市场用户是追求低价。错!他们其实是为了降低风险!这其中的心理机制如下:

1、“反正不贵,亏一次也无所谓”——低价抵消风险;

2、“朋友推荐,应该安全”——熟人推荐降低买错的风险;

拼多多正是用颠覆产业链+社交裂变的逻辑切中了这两点,使得整个公司业务快速发展。

所以,

下沉市场用户并不介意花钱,

特别是小钱,

只要能用低价抵消风险,他们是愿意去付费尝试一下相关服务的。

“伊对”的男性用户,年龄集中在30-45岁之间,以离异、丧偶、单身为主,这部分人群,相亲与结婚的意愿是相当强烈的。

那么,他们为什么没选择传统互联网婚恋方式呢?三个原因:

收费高或服务不到位(于是放弃)

没接触过,但听过,感觉口碑一般(于是不再了解)

注册了,没花钱,销售天天打电话,系统短信提醒很烦人(于是拉黑)

所以,收费高、服务不好、口碑差,导致用户存在未被满足的需求。

因为目标用户的手头有可支配收入,又愿意花小钱,而伊对的初级付费门槛是会员30元/月,且充值6元即可拿到虚拟道具,因此,“伊对”只要找准他们的痛点,就可以源源不断地实现营收。

伊对的商业逻辑是否可行?

市场环境中,确实存在伊对的商业空间,但是,伊对的商业逻辑是否OK呢?

我认为,

伊对商业逻辑成立的关键在于其对于相亲效果的交付是否能够保证。

图片来源于Adbug

查看上图后,可以发现,伊对的投放渠道以覆盖下沉市场用户的产品为主,App的下载页面,广告素材和文案,都以剩女、相亲、离异题材为主,这样一来,吸引的自然更多是有此类诉求的男性用户。

包括我们前面分析了,伊对的产品逻辑是直播+陌生人社交,主要场景是3人直播连麦,1红娘+男女嘉宾,红娘负责撮合。这里面撮合达到匹配恋爱的交付是非常关键的。

假设用户付费后发觉效果很差,甚至存在被红娘和姑娘联手欺骗的情况,绝对会影响用户体验,从而向外传播不利于平台的信息。再加上城镇圈子很小,一旦扩散出去,势必使得该城镇的获客成本大幅提高,无法满足平台继续发展的需求。

微博上的受骗分享帖

同时,相亲交付的好坏,也决定了女性进入的数量,没有示范效应就不会形成口碑传播。伊对的男性用户大多年龄偏大,并有离异等属性,这对女性的吸引力来说不算太强,这势必进一步恶化平台的用户资源。

两相结合,

“伊对”如果希望长期发展,务必需要用机制来保证相亲成功,同时,还要对内和对外进行足够的宣传曝光,以增强平台对男女性用户的吸引,从而形成正循环。

可是,平台上红娘的收入机制却又与此有一定的违背:红娘的收入依赖于其直播间内礼物打赏的抽成(约30%),这使得红娘大力吆喝男性抢麦、上麦后怂恿送花或者加女性好友,这一切的背后都是刺激男性消费。

以利益为目的,就会丧失纯粹性,而“伊对”平台的收费点都在于相亲成功前的社交过程,与真实相亲结果无关,这就加剧了红娘只为营收而不顾相亲成功率的倾向。

相亲结果的交付是伊对平台长期发展的关键要素,

如果它能持续提供相亲结果交付,那它的商业逻辑是可行的。

但是,我发现它的商业逻辑和产品特点两者间存在着一个难以调和的矛盾,除此之外,它外部也面临危机,矛盾和危机是什么?请接着往下看。

内部存在矛盾

利用“女性”吸引男性大发其财的模式自古有之,孔子曰:“食色性也”。基于此赚钱的有两种逻辑:

好的模式:以Tinder为代表,对女性提供更加开放友好的环境,吸引女性入驻后,男生随之蜂拥而至,核心思路“男A女免”。

坏的方式:以酒托为代表,利用女性欺诈男性,诱导男性付费,核心:“赚完就跑”,不合法合规。

这两种模式泾渭分明,差异点在于服务是否保证高质量的持续交付以及交付效率,

而好坏两种模式之间,尚存在灰色地带,我认为伊对目前就处在这个灰色地带上,而这又是由其产品特点和商业逻辑所共同决定的:

产品特点使得其必须尽可能远离相亲成功,让用户尽量在相亲成功之前的阶段徘徊,并尽量消费,以使平台获得足够的收入;