“

城市化进程中的土地增值的归属是一个颇有争执的议题。发展中国家城市化进程中土地价格快速上升是个普遍现象,特别是在城市规模迅速扩大、城市经济转型提升时期。

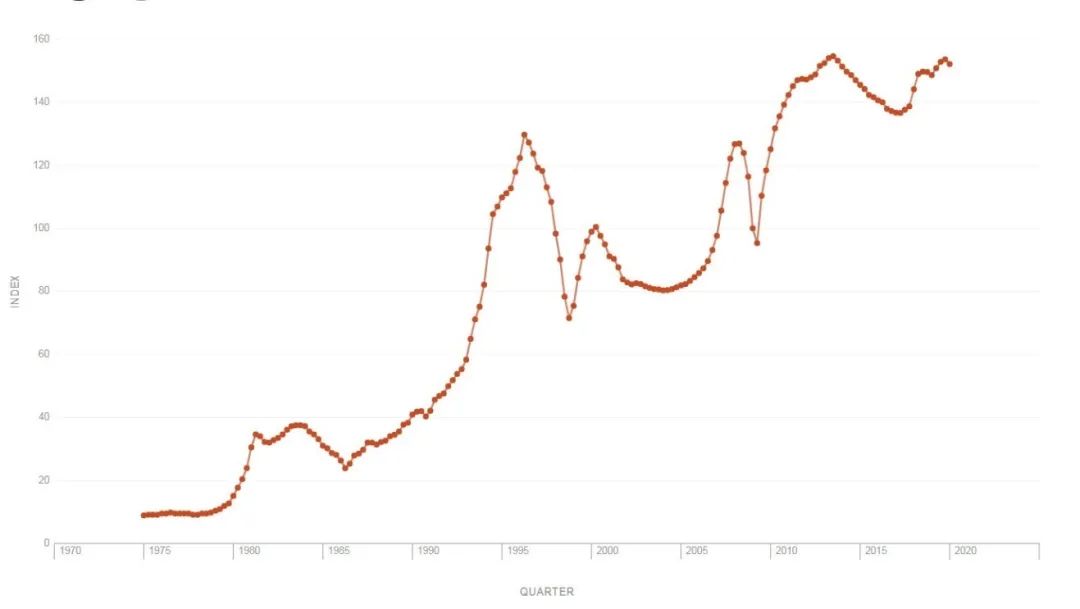

自1960年代独立后,随着经济的高速发展,亚洲四小龙之一的新加坡的商品住房价格高速增长。1975年,新加坡的住房价格指数为8.9,1996年升至129.7, 21年间增长了13.6倍。2020年,新加坡的住房价格指数为152.1,自1996年后的24年仅增长了17.3%(见图1)。

图1:新加坡商品住房价格指数(1975-2000)

图1:新加坡商品住房价格指数(1975-2000)

1975-2020年,新加坡的住房价格指数平均年增长率为6.5%,1975-1996年的平均年增长率为13.6%,而1996-2020年的平均年增长率0.7%,可见土地增值在城市化初期尤其显著。在1975-1996年间,只有80年代初期因经济结构调整,导致住房价格下降。1996年后,新加坡接连遭受1997亚洲金融危机和2008世界金融危机,房地产周期性明显加剧,住房价格四次暴跌,房地产经济受到严重打击。1996年之后,新加坡的房地产风险提高,而在此之前几乎没有风险。

所以,经历过亚洲四小龙经济发展的投资者普遍看好1990年后的大陆一线城市商品房市场。如同近20年国内一线城市的住房市场热潮中住房资产大幅度地提升城市家庭资产,90年代以前进入住房市场的新加坡家庭享受了巨大的城市化红利。但与新加坡不同的是,中国因经济发展、城市化红利而提升的住房资产分配很不均衡。

美国社会改革家亨利·乔治 (Henry George)主张土地增值全部归公,因为土地增值由城市经济和人口规模发展、基础设施和社会物品方面的公共投资所产生,土地业主并没有做出特别的努力。

斯蒂格利茨(Stiglitz,1977)也用经济学模型证明了这一因果关系。基础设施和公共设施改善可以极大地提高城市土地价值,是“不劳而获的增值”。城市土地稀缺,土地使用者向业主支付的大部分租金是土地经济租金。经济发展和城市化引起的人口增长形成对土地的需求增长,推高土地经济租金,导致“不劳而获的增值”。

一方面,基于城市发展外部性所引起的土地增值的增值税是世界发达国家普遍采纳的做法,房地产税成为城市政府的主要税源之一。

另一方面,土地增值税过高也不利于房地产投资和不鼓励实体经济的风险投资。如同对股票增值征收100%税收,股票市场就不存在,也不会有对企业的社会投资。城市化空间扩张的风险投资应该获得回报,不然不会有风险的郊区新城开发。如果1990年浦东土地开发增值全部归公,估计就不会有投资需求鼓励开发公司进行浦东的建设,上海的空间容量就无从提升。

因为农村土地集体所有制和村自治发展模式,发达地区乡村普遍依赖土地租金作为村民集体福利和收入的来源,由此出现两个新的社会问题:

1)近郊地区与城区之间的城乡差别逆转,临近城区的乡与远离城区的乡之间的差别扩大;

2)本地村民与外来移民打工者之间的收入差距扩大,因为前者可额外享受村土地租赁收入,而后者只有非农就业收入。

本地村民与外来移民打工者之间的收入差距也随着村土地租赁收入比例提高而扩大。所以,土地增值的归属造成“乡乡差别”,引起社会公平问题。

土地增值明显造成社会阶层之间收入的差别。发达城市的城区居民与郊区农民之间的“城乡差别”随着城市化发展、独特的集体土地秉赋而日益逆转。在城市近郊,村民与市民享有同等的城市就业机会,但是村民拥有具备资产价值的宅基地,还能够参与分配村土地股份合作社建设用地租赁的红利。

上海闵行区七宝镇联明村利用鼓励集体用地建设租赁房的政策,于2010年在集体用地上建起约400多套的公租房,即为“联明雅苑小区”(见图2)。

图2:联明村的联明雅苑公租房

图2:联明村的联明雅苑公租房

除了两栋公租房的租金收入外,联明村的两个市场、商务楼等都会产生租赁收入,“目前村里每户家庭每年能拿到差不多2-3万元的分红”。在经济发达的深圳,“单靠收租金,渔民村每户居民的平均年收入就在60万元以上”(联合早报,2020/10/15)。城市化发展使得农村户口比城市户口更有价值,发达地区农民普遍不愿意放弃农村户口。

土地增值是造成“乡乡差别”的主要因素。区位因素对于农业经济不太重要,但是区位因素对于非农经济至关重要,集体建设用地增值发生在区位良好的城市近郊。

某县市2010年村级集体经济的土地物业租赁收入占集体经营总收入的平均比例是45%,村土地租赁收入占集体经营总收入最高可达95%,但不少村没有任何土地租赁收入。村土地物业租赁平均年收入是162万,最低的村土地收入是零,最高的村土地收入达1,960万。村土地租赁收入差距之大可见一斑。

近郊乡村的工业化吸引了大量外来农民工,农民工和本地村民都是农民身份,但是本地村民和农民工的收入差距很大。

根据广东某县市的村庄调查,A村的土地租金收入占家庭总收入25%,本地农民家庭收入是外来农民工家庭收入的150%;B村的土地租金收入占家庭总收入50%,本地农民家庭收入是外来农民工家庭收入的220%。B村区位更接近城区,所以土地租赁收入比例更高。来自欠发达地区的农民工,其家乡的集体建设用地没有增值,没有集体土地租金收入。

“土地租金”在土地经济学中的广义内涵超出狭义的租金概念,狭义的土地租金是指租用土地的成本,广义的土地租金是指土地买卖交易中所实现的土地价值,即土地今后历年租金的总和。

如此,土地价值(土地转让时的土地出让金)和土地租金是相同的概念。经济学定义“不劳而获”的收入为“经济租金”(economic rent),所谓“寻租”,即是争取不劳而获的收入。土地寻租损害城市发展效率。

土地经济租金在城市化过程中广泛存在。土地出让收入成为地方财政的主要来源之一,获取土地财政成为新区开发的主要动力。一些城市快速的空间扩张确实被实体经济发展所推动,如上海和深圳。但是不少城市的空间扩展并无实体经济发展的支撑。

战略规划表面上为预期的城市发展做准备,实际上是为土地寻租提出规划依据。在土地寻租驱动下的许多大规模新区发展实际并无足够的市场需求,以至在城市郊区出现大量的低密度、浪费性城市蔓延。如果说计划经济年代是没有城市化的工业化,“鬼城”现象似乎说明了没有实体经济的城市化。

计划经济年代城市土地无偿分配,资源免费分配鼓励过度索取,结果是普遍的土地浪费。因为没有激励机制鼓励交回土地,用地单位也不愿放弃已经不需要的土地。在默认“社会主义土地使用权”的前提下,政府通过赔偿、激励等方式让用地单位将占用的土地投入市场。居住在老旧里弄公共住房的居民在拆迁时得到充分赔偿,老租赁房使用权的价值等同于新商品房所有权的价值。

但因为“社会主义土地使用权”的强势,土地使用者对获取土地租金差的期望值常常超出控制性详细规划的预期,以致土地租金差在三者之间(原用地者、开发商和政府)的分配无法达成共识。控制性详细规划不惜通过修改规划的容积率和建筑密度增加土地租金差以推动置换,城市改造后的结果是城市密度远超出规划控制的规定。

城市化发达地区的农村在乡村工业衰退之后,开始依赖土地租金收入。不少村庄的集体经济以土地股份合作社的形式出现,土地股份合作社的实质是分享因城市化而提升的土地增值。发达地区农村集体逐渐成为土地租赁经济体。因为众多的土地利益,村庄自治发展导致细碎的建设用地开发,而跨村的镇域规划在农村地区还不普遍。

土地寻租驱动的乡村发展破坏生态环境的完整性和稀缺土地的最佳利用。细碎的建设用地和农地无论对农业发展还是对城市生活都不利。自下而上村庄发起的非农发展可能有利于村的经济收入,但土地利用低效率并不利于可持续的农村长期发展。村工业区缺少必须的基础设施,低质量的工业化破坏脆弱的生态环境。