讲述新闻自由与新闻正义的好莱坞电影,一直是大众和奖项的宠儿,其中远的有凭借水门事件内幕,在四十年前兴风作浪的《总统班底》,近的有依靠揭神职人员老底,在去年折桂奥斯卡大奖的《聚焦》。

此类新闻电影有热血,有燃点,有让人恨之入骨的反派人物,也有为实力演员提供飙戏机会的高能角色,可以说,这类电影很难不出彩。

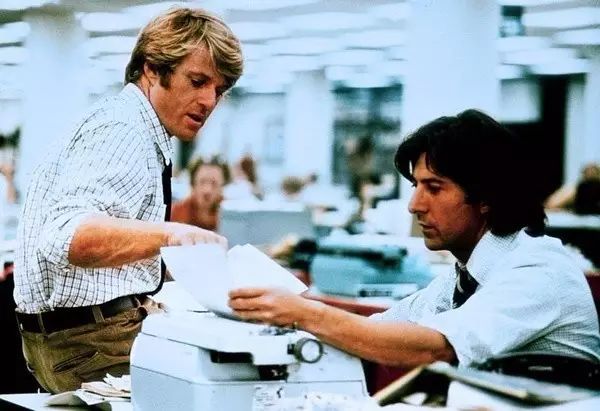

《总统班底》

(1976)

《聚焦》(2015)

在这类电影中,好莱坞大明星乔治·克鲁尼于2005年执导的《晚安,好运》是一部视角独特的作品。影片通过黑白影像,将我们带回1954年,重温了哥伦比亚广播公司(CBS)主持人爱德华·默罗与臭名昭著的威斯康星州参议员约瑟夫·麦卡锡在电视平台上的著名对战。

《晚安,好运》(2005)

这场对战的发生,是由下属美国众议院的「非美活动调查委员会」(HUAC)以及反共参议员麦卡锡对国内公民的疯狂迫害而引起。无孔不入的间谍战,是美苏冷战的重要组成部分,因此双方既各怀鬼胎,又疑神疑鬼,连自己身边最亲近的人都不敢相信。

这样人人自危的政治气候,刚好被野心政客麦卡锡抓了个正着,他在毫无证据的情况下对美国政府内部人员进行指控,并借助自己利用媒体和搅动民意的出众天赋,让被指控者有口难辩,他在共和党内的地位也一路高升。

然而麦卡锡的指控策略,却让很多具有良知的人十分不齿。既然他的手里没有确凿证据,于是他的套路就往往是先假定某人有罪,再千方百计地给人寻找罪名。

而与他一同出演反共急先锋角色的HUAC,用的招数则更狠,他们先用各种方式败坏被指控者的名声,夺走被指控者的生计,然后再在被指控者走投无路之时与其谈条件,要求他们出卖可疑的亲友,来换回自己的营生。

HUAC与麦卡锡对疑似亲共分子的莫须有迫害,践踏了最基本的人权与自由。但麦卡锡的这类不择手段又不过脑子的策略,往往也是杀敌一万,自损八千。漠视司法程序,逮谁咬谁的他,即便在恐苏恐共的选民中,支持率也在下跌。爱德华·默罗在电视上对麦卡锡的攻击,是压垮后者的最后一根稻草。

爱德华·默罗所利用的,是电视这门新兴媒介的力量。为揭露麦卡锡的丑恶嘴脸,默罗与他的新闻节目团队,将所有现存的麦卡锡影像混剪到了一起。在这段经过了整合的影像中,麦卡锡因思路阻塞而引起的结巴,因暴怒而扭曲的面部神经,以及他可笑的化妆与发际线,都让他像是一个活生生的跳梁小丑。

这期节目播出后,麦卡锡的民众支持率继续下跌,气急败坏的他拿默罗的左派背景做靶子,口不择言地指控默罗与「苏联间谍组织」相互勾结,但此时的默罗已经占了上风。

本来就靠口才吃饭的他,流利地回应了麦卡锡的指控,并利用麦卡锡对新闻自由的威胁,进一步将民意拉向自己这边。自由这东西,本来就只有在遭到损害的时候,才会被人们格外的珍惜。

在与默罗的电视对战中,麦卡锡完败下来。一个多月之后美国陆军对峙麦卡锡的听证会,则彻底的盖棺定论了麦卡锡的政治生涯。在ABC(美国广播公司)电视台的全美直播画面中,军方律师约瑟夫·韦尔奇对麦卡锡说出了那句振聋发聩的话:「参议员先生,你还有没有良知?难道你到最后连一点起码的体面都不要了吗?」

作为电影,《晚安,好运》在形式与风格方面都不算出挑,然而身为导演的克鲁尼却做出了两个明智的选择:把电影拍成黑白片,和为电影取了个好名字。采用黑白影像的好处在于,克鲁尼不必再找演员出演麦卡锡,而是可以直接把他的资料影像无缝接入到电影中。

片名的好处在于,「晚安,好运」是身为广播员的默罗在英国报道二战时开始使用的节目结语,因为当时的伦敦正在经受纳粹狂轰滥炸,人们不知道第二天还能不能再相见。

作为一个曾在示威活动中被捕的影人,克鲁尼显然是好莱坞最「左」的自由派之一,他似乎在通过片名暗示,麦卡锡主义对美国公民的戕害可以与纳粹行径相提并论。《晚安,好运》在当年荣获包括最佳影片、导演、男主在内的六项奥斯卡提名,证明了好莱坞对其导演诉求的肯定。那么好莱坞为何对麦卡锡主义如此心存芥蒂呢?

原因很简单:在上世纪四五十年代,好莱坞遭受过HUAC的严重迫害。左翼自由派分子扎堆的好莱坞,自然是麦卡锡主义眼中的红色恐怖重灾区,因此不论是真正信仰还是疑似信仰共产主义/社会主义的好莱坞影人,基本都被HUAC请去喝过茶。

在身败名裂的威胁下,有人选择了卖友求荣,比如日后拍出了《码头风云》的名导伊利亚·卡赞;有人选择了宁折不弯,比如因决意不向HUAC提供证词,而被美国电影协会(MPAA)拉入黑名单的「好莱坞十君子」;也有人为了坚守原则,选择离开美国,比如导演朱尔斯·达辛、约瑟夫·罗西和约翰·贝里。

伊利亚·卡赞

在厄文·温克勒1991年导演的麦卡锡时期电影《嫌疑犯》(Guilty By Suspicion)中,罗伯特·德尼罗饰演的主角便是以贝里为原型,而大导演马丁·斯科塞斯在片中客串的角色,原型则是罗西。

对麦卡锡主义的揭露与反抗,造就了不少精彩的电影:「老白」布莱恩·科兰斯顿去年就凭借饰演黑名单编剧《特朗勃》,获得了奥斯卡影帝提名。而在麦卡锡时期,影射政治迫害的寓言式电影更是比比皆是:西部片有《正午》和《荒漠怪客》,科幻片则有《天外魔花》。

《特朗勃》(2015)

但真正直面这场意识形态之争的好莱坞电影,至今仍未出现过;即便在这个标榜自由的国度,一些历史事件的背后动因对人们来说依然如同瘟疫,让人避之不及。

好莱坞与美国可以对麦卡锡主义的深层真相进行选择性遗忘,但麦卡锡这个并不光彩的经典形象,却讽刺性地在当代美国发出了回声。即将上任的美国总统特朗普,在很多方面与麦卡锡有着惊人的相似:他们都是用哗众取宠来吸引眼球的好手;他们都善于用争议性言论,获取民粹主义的支持;他们都愿意通过挑动民众内部矛盾,为自己谋利;为了达到眼前目的,他们都不惜漠视共识与常理。

《正午》(1952)

特朗普与麦卡锡的遥相呼应,无疑再次为美国的自由精神敲响了警钟。特朗普的支持者,或许会讨论绝对自由与相对自由之间的差异;特朗普的反对者,要考虑的则是该不该对他的刚愎与偏狭给予宽容。不论怎样,在现实世界里,关于自由的种种问题,总是要比在一部黑白电影里要难回答得多。

本文首发于「好奇心日报」网站。

往期

精彩内容

《金刚狼3》不是那么简单,它悄悄地借鉴了许多老电影

拍完这部电影之后,好莱坞永远封杀了它最伟大的导演

这本电影书就算读不完,影迷也最好摆家里镇场子