球形战车(spherical tank)是一类采用球形、半球形或者滚筒形行走装置的战斗车辆的统称。在基本结构和行走方式上和轮式/履带式车辆存在很大差别。

它们其实并不是一项新奇的发明,相关的设想早在19世纪就出现了。

一战期间的设计者们认为这是一种大有可为的武器,相关的研究工作在三四十年代达到了高峰,但绝大多数方案都在图纸和样车建造阶段止步。

二战之后的设计者们并没有知难而退,还在继续开发着类似结构的武器,时至今日,仍然时不时的有球形战车问世——但还没有任何一款实现实用化。

自行车的衍生品

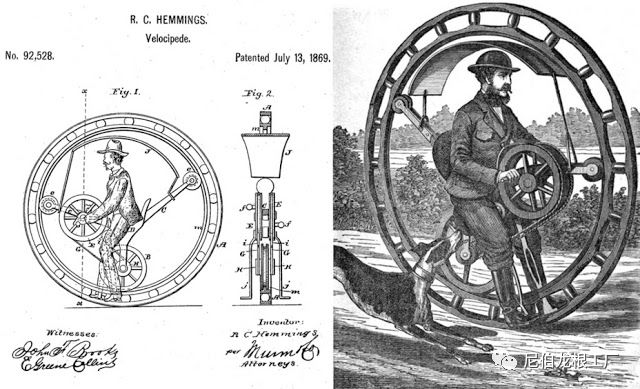

亨明斯发明的外轮车

自行车竟是球形战车的祖先,这多少有些让人出乎意料,不过最早的自行车结构与如今的同类大相径庭。

1817年时出现的第一辆自行车没有脚蹬(直接用脚往前蹬),没有座位,而且还是木头做的,结构类似于“马车切掉一半”。

随后,各种结构的自行车纷纷出现。19世纪60-80年代,一种叫“便士-法辛的自行车结构风行一时。这种自行车前轮巨大,直径可达一米半,后轮又非常小。骑手直接蹬动前轮中间的踏板前进,速度较快。但实在是不好控制,而且在急刹车时容易把骑手甩飞。

那么,比较“安全”的改进方法就是保留“便士”轮,省去较小的“法辛”轮,让骑手坐在“便士”轮里面。

美国康涅狄格州纽黑文市的理查德·亨明斯在1867年按照这个思路发明了外轮车。干脆将其设计为环状结构,骑手坐在环内,通过手摇传动装置驱动外圈旋转前进。

这种外轮车是木头制成的,较为笨重,而且没有任何保护骑手的措施,在乡间泥路上骑行一定非常刺激。

1869年,匹兹堡的威廉·马格拉汉(William Mackaraghan)发明了并轮车(dicycle),此物有两个并排的轮子,把骑手夹在中间,稳定性要强于外轮车。

1880年,英国BSA公司(伯明翰轻武器公司)开始制造爱德华·卡尔·弗雷德里希·奥托(Eduard Carl Friedrich Otto)设计的并轮车,4年造了953辆,这也是球型战车的第一个具备实用价值的“祖先”。

奥托虽曾经尝试改进并轮车,让它更加完美,但最终被更稳定,更容易操纵的三轮车取代,奥托的公司也转型为传统的自行车制造公司。

奥托设计的“安全自行车”开创了并轮车这一交通工具门类

进入20世纪以来,科技发展迅速,这类“球形交通工具”的发展同样也一度掀起高潮,但其基本结构一直没有什么大的革新。

1904年,在意大利米兰首次出现了安装内燃机的单轮车。

1910年,埃里克-爱迪生-普鲁东又把德·迪昂汽车公司的3.5马力引擎安装在自己的外轮车上。该车行驶性能不错,不过在低速时操纵品质很差,需要骑手有较高的驾驶水平,这也是外轮车的通病。

除了用发动机直接推动外轮旋转之外,美国还有人设计了用螺旋桨驱动的外轮车。

这都只是些大胆的试验原型,弊大于利,而且缺乏商业价值,并没有实际意义。

普鲁东的动力外轮车 目前藏于德国辛斯海姆技术博物馆

美国人阿尔弗雷德·德哈林设计的“飞行独轮车”车首装有星形发动机和螺旋桨。

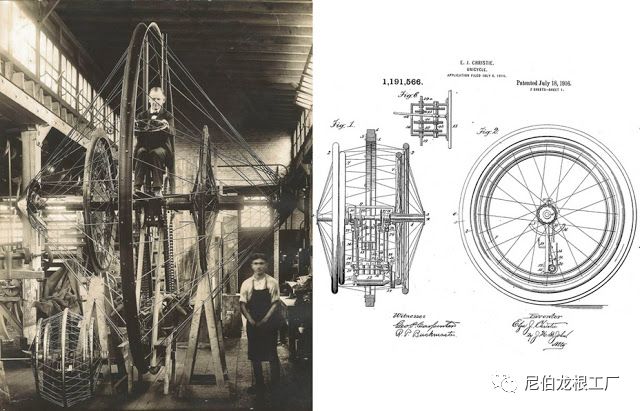

美国的埃尔莎·克里斯蒂教授,在1914年的设计离球形战车又近了一步。

他设计了一种用于竞速的车辆。

采取类似于外轮车的结构,两侧和后部装有帮助保持平衡的辅轮。

在一台自由式航空引擎的推动下速度可以达到400公里/时。

1923年,这种球形竞速车的原型车建造完毕,随后并没有得到进一步发展。

克里斯蒂教授的球形竞速车

沙场滚筒

1916年,德国的汉萨-洛伊德公司接到命令开发一款战斗车辆,名为“碾压车”,全重18吨,乘员4人。

采用后三轮布局,两个前轮直径有3米多,中心位置各安装一个可以向侧面开火的机枪座,发动机安装在车身后部。

驾驶席布置在车身前部,车首还布置了一挺口径为20mm的贝克尔M11反坦克炮,后来还曾计划换装缴获的比利时57mm M1888加农炮。

样车在1916-1917年间进行了测试。

但军方最终选择了装有履带式行走装置的A7V。

“碾压车”的样车在1917年10月被拆毁,它是唯一一种确实被认真考虑过投入实战的球型战车。

汉萨-洛伊德公司的“碾压车”其结构类似于把压路机倒过来

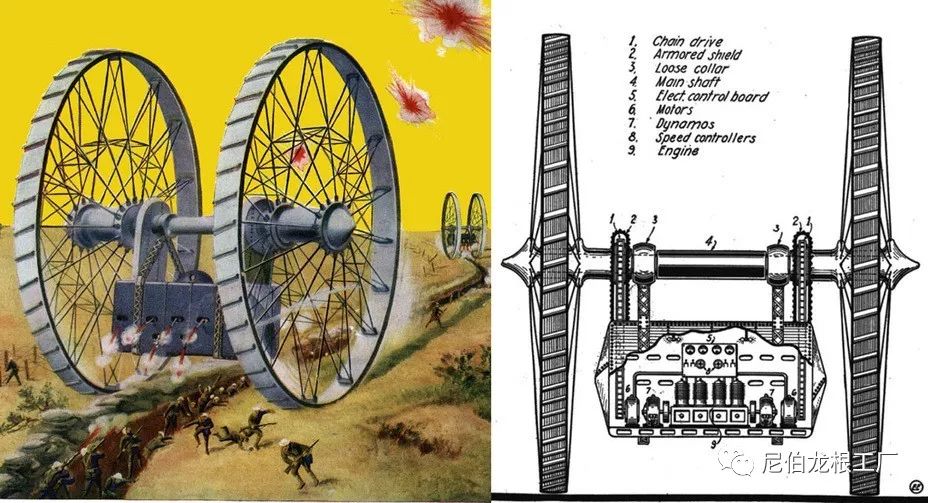

大洋彼岸,科幻作家雨果·根斯巴克(科幻作品领域的雨果奖就是以他的名字命名的。

与光说不练的一众科幻作者相反,雨果同时还是一位发明家,他脑洞大开的设计了一系列球形战斗车辆。

其中的“战壕清除者”是一种巨大的并轮车。

轮子有摩天轮那么大,车轴之下装有吊厢、发动机、传动装置、武器和人员均布置在内。

里面的士兵可以居高临下的向战壕里的敌军步兵开火。

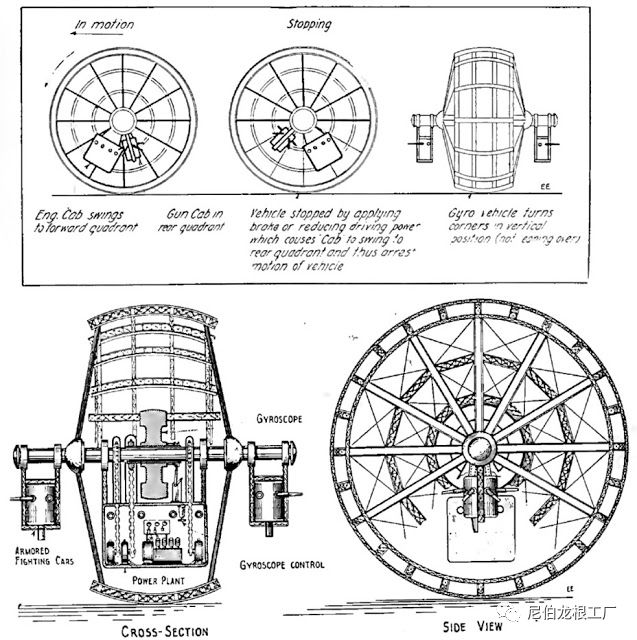

1918年,雨果又设计了外轮车结构的“旋电战车)”,轮子内圈容纳着驾驶室和动力装置,两个装有武器的吊舱悬挂在外面。

它们的体型过于庞大,而且结构脆弱,所以只能停留在科幻作品里面。

雨果的“战壕清除者”和“旋电战车”

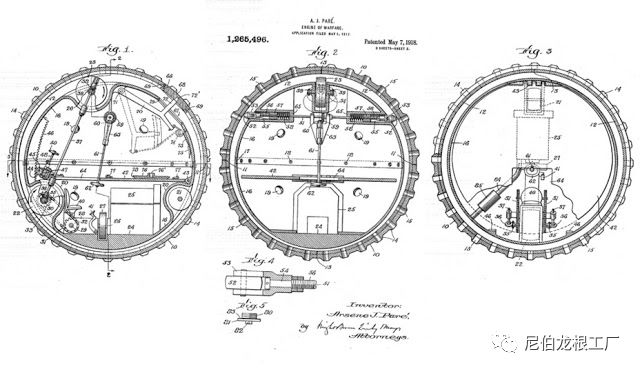

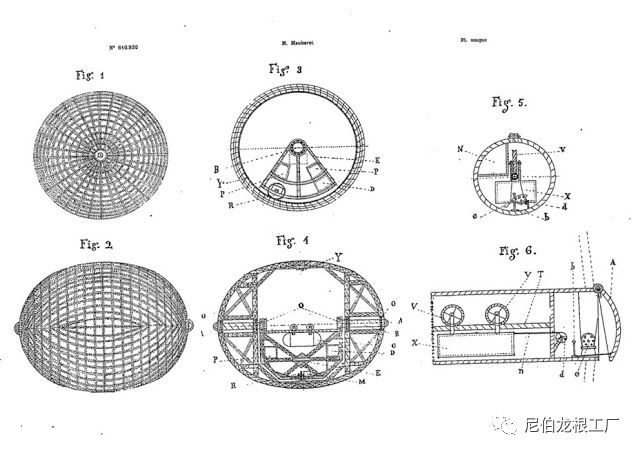

1917年5月,美国马萨诸塞州的设计师阿瑟内·派尔为自己的球形战车设计方案申请了专利,这也是第一种设计较为合理的球型战车。

它的名字也是直截了当--“战争引擎”。

派尔的方案从一开始就是按照军事目的设计的。

看起来像一发巨型的的圆形榴弹,由内外两个球体构成,内部球体外部装有轮子,和外部球体内壁摩擦,带动外部球体滚动并实现行进和转向。

为了降低重心,大部分机件都被布置在内部球体靠下位置。

除了可以在陆地上行进之外,这个大球还有涉水的功能。

派尔认为,自己设计的这个“大球”本身就是一件武器,可以用来撞毁建筑或其他目标。

上面还布置了向外投掷手榴弹的开口。

“战争引擎”是第一款单体全封闭结构的球形战车

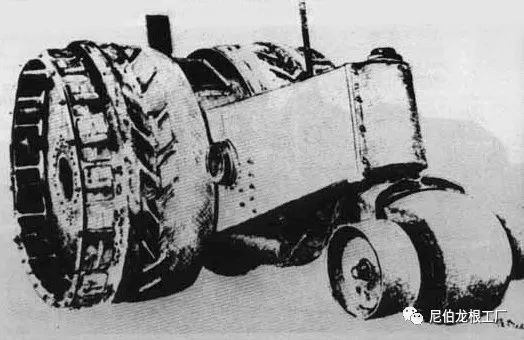

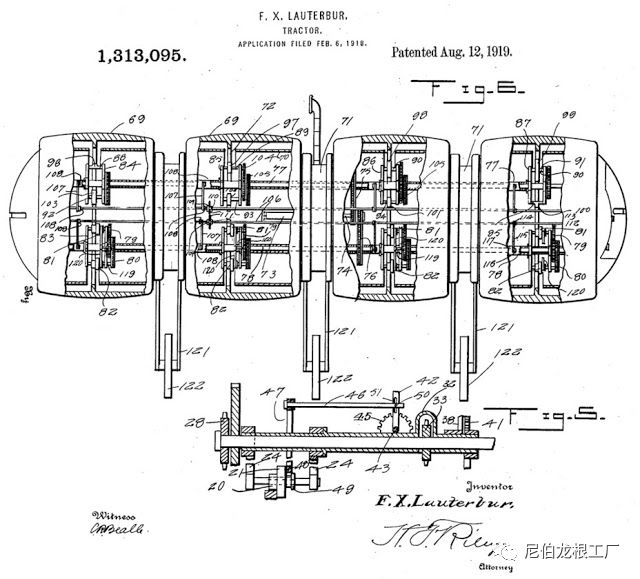

另一名美国设计师弗兰克·劳特博尔顶着拖拉机的名义设计了一款球形战车,它在结构上是滚筒和并轮车的结合,外表面几乎全是“轮子”,还带有防滑齿,用来增加抓地力。

该车是后三轮布局,转向相对容易一些,如果有必要的话,可以把两辆这样的战车并排连接在一起。

劳特博尔“拖拉机” 草图上是双机并联状态

除了美国、德国之外,在意大利也涌现了为数不少的球形战车设计。

罗马的卡洛·波米利奥也设计了一款专用的球形战车。

该车为外轮车结构,两侧凸出,可以向前后两个方向开火。

这款设计的机动性可能还算可以,但从没走出过画图板。

一战结束之时各国捉襟见肘的财政状况并不允许这些“民科”来瞎折腾。

不过,美国设计师们最为荒诞不经的幻想在沙皇俄国变成了现实。

1914年,尼古拉·列别登科等人在沙皇尼古拉二世的资助下设计了一款“沙皇坦克”,又称“蝙蝠”。

这是一种体积巨大的后三轮布局并轮车,前轮直径9米,车身算上顶部的炮塔也有将近8米高。

在换装更大型的炮塔后,其整体高度可达12米,重量有60吨,其底部和两侧可以布置机枪舱室。

它的动力装置为两台240马力发动机,这种动力水平在一战时期已经是相当不错的了。

但是其传动方式过于糟糕,只是利用两个汽车轮“蹬动”巨大的前轮,效率低下。

外加后轮容易被战壕卡住,越障能力极其差劲。

它的主设计师认为它“一晚上的工夫就可以席卷德军战线”。

然而,它在试验场上就卡在了壕沟里,既无法自行脱困,也无法实施回收。

于是它就像一座耻辱的纪念碑一样一直停在那里,直到1923年被拆毁。

“沙皇坦克”由于其糟糕的布局,成为了一个经典的工程学失败案例。它在平地上的速度能达到17公里/时,在一战时期的战斗车辆当中还算凑合的。

“沙皇坦克”与几种超重型坦克的体积对比:法国FCM-2C,日本“オイ”重战、英国TOG-II,这几位都是大而不当的典型。

1926年,阿尔伯特·莫巴尔又搞出了一个神似哈密瓜的“战争机器”,驾驶员和各类机械装置布置在里面的一个吊舱中。

它并没有安装任何武器,在作战时直接滚过去碾压敌人。

想都不用想,这种脑洞过大的东西肯定是走不到原型阶段的。

莫巴尔的“战瓜”1926年

滚地惊雷

20世纪30年代,在英国发明家约翰·阿奇巴尔德·普尔维斯的引领下,世界上又再次掀起一股球型战车的热潮。

普尔维斯博士30岁出头,年轻有为,他的主业是设计光学仪器。

30年代初的时候,他把自己的研究重点转移到球形交通工具上来,试图创造出性能与汽车接近的球形交通工具。

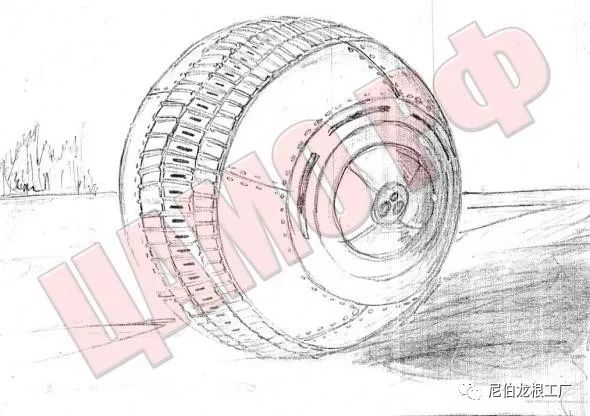

1932年,他的专利“动力球”变为现实。

其外部是一个多个金属环组成的轮状结构,动力室布置在内圈的框架之内。

同时还设计有避免把乘员甩出的安全座椅和顶篷、整个“动力球”直径有两米还多。

在电机推动下,最大时速可以达到48公里/时。

普尔维斯随后又设计了“动力球2”,其直径进一步增长到3米,为了减轻重量,轮圈被改为金属和皮革的复合结构。

该车重量为450千克,动力为一台道格拉斯双缸摩托车引擎。

再往后,又有“动力球5”问世,可以运载5人,尺寸进一步扩大,而且装备了用于转向的尾轮。

此外还有一个可载8人的方案。

但未能付诸实践。

“动力球”的样车之一

“动力球”系列虽然没有获得交通工具厂商的青睐,但却把球形交通工具重新带回了大众视野。

30年代初国际局势开始变得紧张起来,很多国家都被卷入军备竞赛当中,球形战车的理念也开始复兴。

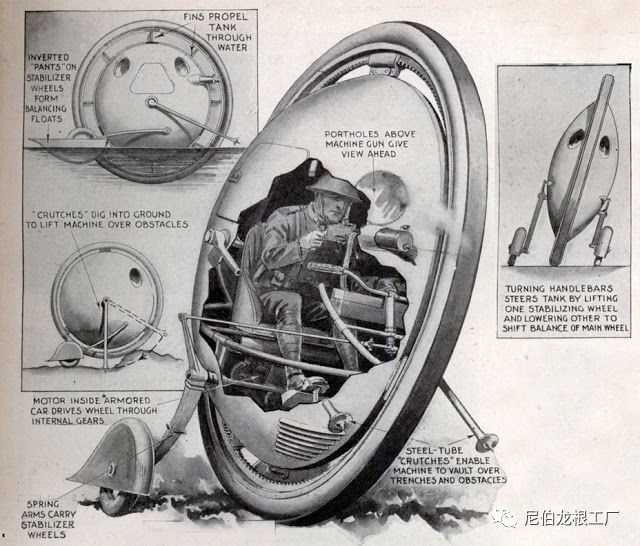

1933年11月美国《大众科学(Popular Science)》杂志上登载了一种“单人单轮坦克”。

这是纽约州安吉尔·加西亚·古铁雷斯的设计,基本结构倒是没什么新奇,典型的外轮车结构。

动力系统放在靠近底部的地方,两侧带有平衡轮。

其新奇之处在于该车带有全封闭的装甲车体,两侧前方都带有观察孔和机枪射孔,乘员出入舱口布置在侧面。

古铁雷斯的“单人单轮坦克”计划后来传到了苏联,启发一些设计师和“民科”设计类似车辆,其影响一直持续到二战时期。

古铁雷斯的设计方案图 其正面投影类似于两面扣在一起的锣

与古铁雷斯的设计类似的杂志插画,可见这种车辆具备两栖能力,乘员工作条件且不谈,这种单人同时操纵方向和武器射击的车辆就基本没有成功的。

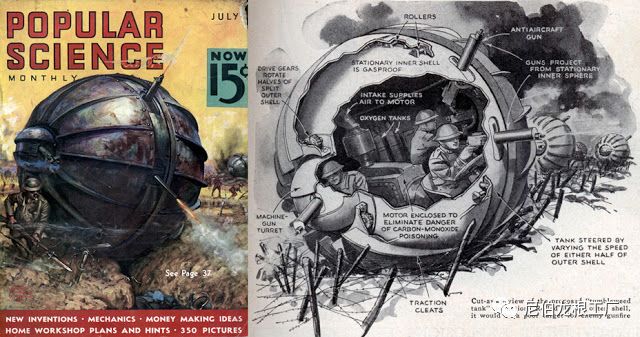

1936年7月号的《大众科学》又刊载了另一种“滚球式的革命性坦克设计”,这也是知名度最高的一种球形坦克。

“高速行进的风滚草坦克”就像巨大的铁球一般碾过,一位德克萨斯的发明家提出了一种新型武器构想。

其内部舱室为空心钢球,外部安装了两个半球形的,带有接地筋的行走装置,将内部舱室包裹起来。

内部舱室中的动力装置推动外层的行走装置沿着地面滚动,而转向则通过让两半行走装置以不同速度旋转实现。

中心位置预留了机枪射口,两侧也装有机枪塔。

较重的发动机放在舱室地板之下正中心的位置。

以此保持平衡,防止跑偏。

内部舱室可以完全封闭,抵御毒气袭击,而引擎也进行了封闭处理,从而尽量减少乘员尾气中毒的可能性。

发明者认为,这种坦克的球形结构不易被敌方的炸弹和炮弹击中,而直接命中的炮弹也会被其弧面装甲弹开。

”

文章配图是一辆球形坦克正用机枪开火,而这期杂志的封面也是它,前方的机枪被换成了火炮,看起来还要更牛逼一些。

苏联的武器专家又被这期杂志给忽悠了——其中一些人推测美国已经把这玩意给造出来了。

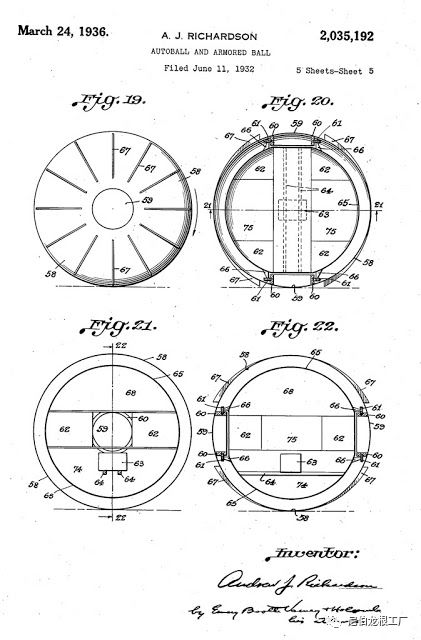

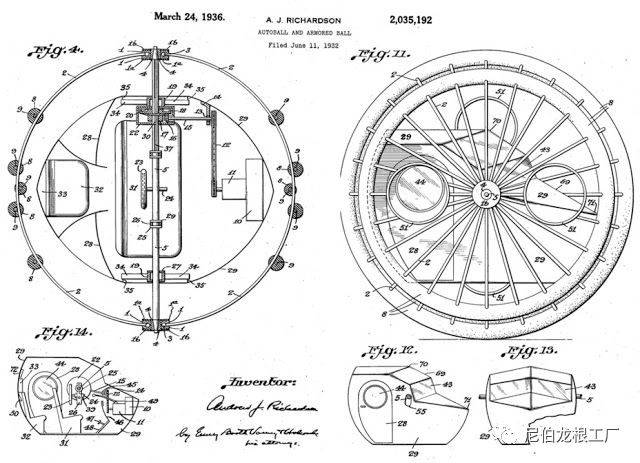

实际上这个“滚球”只是对得克萨斯州设计师安德鲁·理查德森“球形汽车与球形装甲车”专利进行添油加醋的产物。

理查德森的方案中。

“球形汽车”外层球体实际上也是两个半圆的行走装置,内部舱室球体部分暴露在外,靠四个橡胶轮与行走装置内壁摩擦实现驱动,转向通过旋转内部舱室实现。

而“球形装甲车”则是并轮车结构,可以做到水陆两栖和原地转向。

《大众科学》杂志上面的“风滚草坦克”

理查德森

“球形汽车与球形装甲车”专利

方案图纸

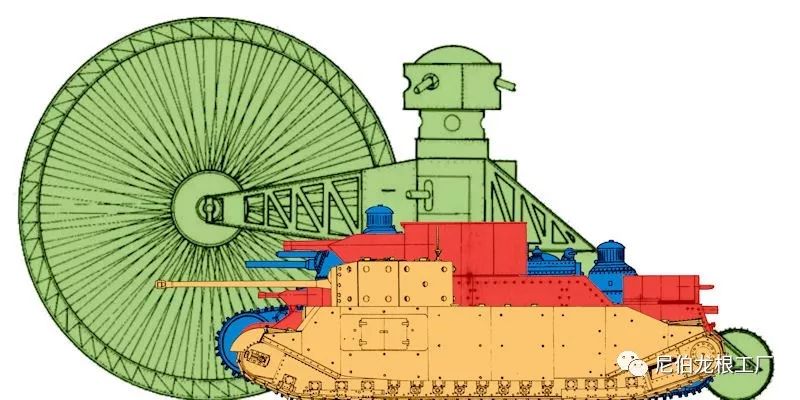

球形战车虽然有良好的防弹外形,但它们的尺寸都太大了,只能容纳一个人的球形交通工具的直径要达到2-3米。

而作战车辆需要容纳武器、弹药和武器操作人员,其尺寸势必还要进一步增加。

直径几米乃至十几米的大球、大摩天轮或者大三轮车在战场上绝对是个“炮弹磁石”。

更大的局限性在于武器射界受限,以及难以布置旋转炮塔。

这也是为什么球形战车的设计虽然花样繁多,但没有一款能够真正出现在战场上的原因。

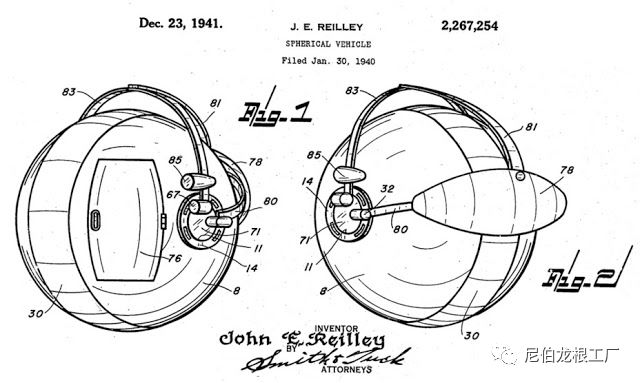

1941年时的另一个专利设计 造型颇为科幻

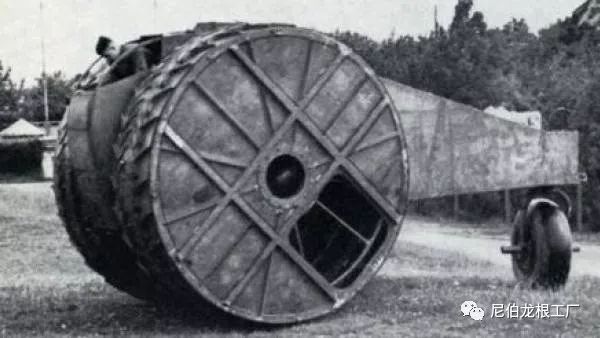

库宾卡的爱国者公园陈列着一款缴获而来的德国球形坦克,但它的身世、来历和具体用途依然是一个谜。

有人认为这是克虏伯公司制造的一个试验品,但并没有相关证据可以支持。

常见说法认为,此物是一台观测车。

但内部空间在布置了引擎和驾驶员之后实在是所剩无多,所以它极有可能只是一个理论验证模型。

该车的内部早已被拆空。

资料显示的战斗全重为2.5吨,全向装甲5mm,后部带有转向辅轮,外侧壳体由齿轮机构驱动。

动力是一台双缸摩托车气冷发动机,最高时速只有10公里/时。

与多数的球型战车计划一样,该车的动力装置和驾驶员席也布置在靠下的位置。

它存在一个非常明显的缺陷,就是辅轮非常容易在通过松软地面时卡在泥土之中。

作为一个理论验证模型,它似乎没有安装任何形式的武器。

库宾卡的德制球形战车 这是该馆最为神秘的一件展品

二战期间,德国还设计过若干前三轮布局的扫雷和牵引车辆,但并没有任何一款投入生产。

劳斯特LW3

与通常认为的相反,虽然有一些较为疯狂的设计。

但30-40年代期间的苏联球形战车设计实在乏善可陈。

网络上流传甚广的“二战苏军SHT-1A和SHT-2T球形坦克”其实是Wargaming公司历史顾问尤里·帕舍洛克(Yuri Pasholok)2013年时的愚人节玩笑(此人后来还干脆出了一本相关的“考证书籍”,但其中的内容实在是真假难辨),他煞有介事的编排了一大篇又有开发过程,又有实战经历的文章,无情的戏弄了诸多致力于“还原历史”的“坦克世界高级玩家”。

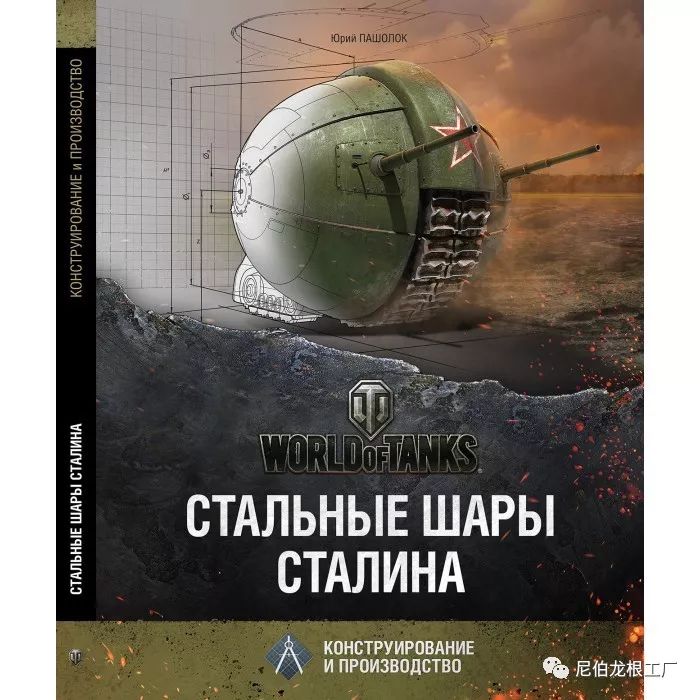

在苏联档案馆中,的确存在一种类似于SHT系列,看起来像那么回事的球形坦克资料,但只有一张彩绘和两张草图。

不过,从其结构来看,这东西毫无稳定性可言,极有可能在发生侧翻之后在地上胡乱滚动。

尤里在文章最后明确声明这是愚人节玩笑,形同直钩钓鱼,但还是有众多“高级玩家”和“军事自媒体从业者”上钩,实在令人笑破肚皮。

曾经出现在坦克世界当中的球形坦克IS-8B

尤里编写的“考证资料”

Miniart模型公司“发明”的球形坦克

尤里的“发明”很大程度上借鉴了这三张存档图片资料

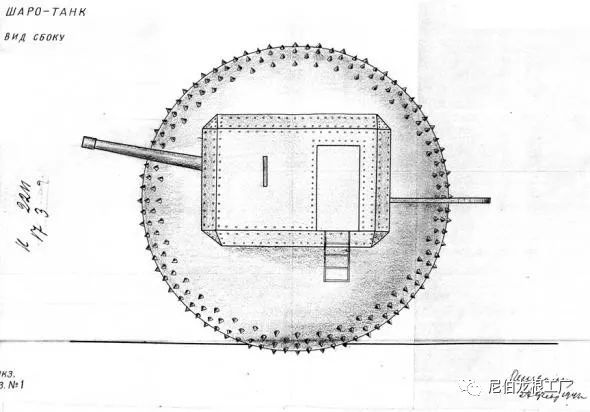

流传至今的苏联球形坦克中还有一个类似于充了气的河豚鱼的设计。

其带钉的外表面无疑会对铺装路面造成极大破坏,而且跑起来之后似乎也不大好停下来。

从草图上的侧面武器舱室和上面的门来看,这东西尺寸惊人,在战场上肯定是一个绝佳的目标。

“河豚战车”我也不知道这东西究竟叫什么,炮好像口径不小。

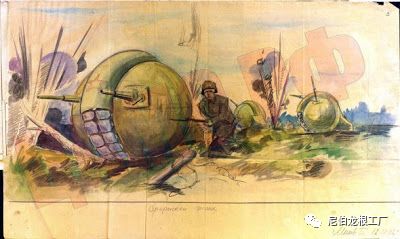

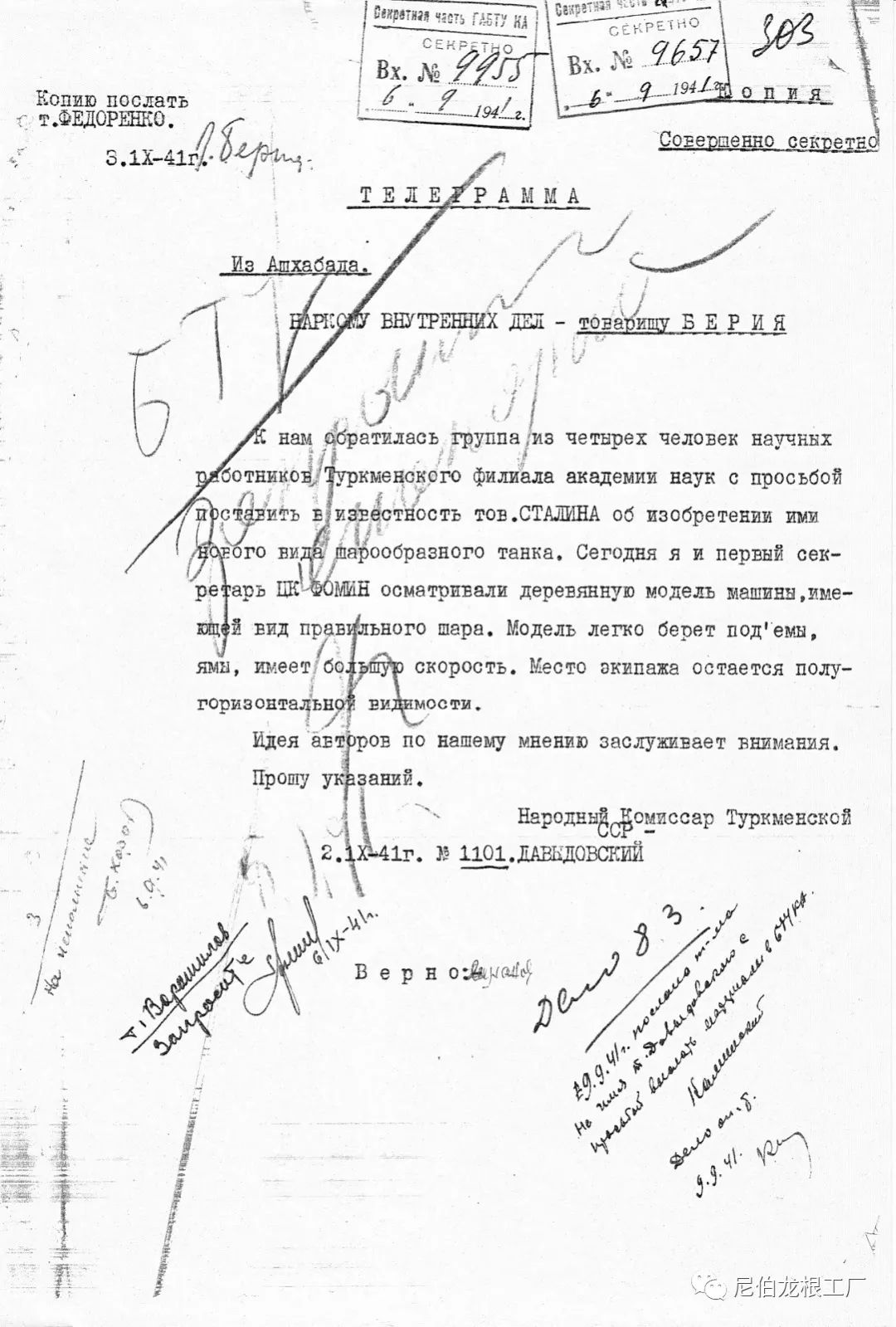

土库曼斯坦科技大学的四位科学家,曾经通过土库曼斯坦的人民内务委员之手,向贝利亚提交了一个球形坦克的设计方案。

他们认为此物凭借球形外表,可以高速运动、轻松跨越斜坡、战壕等障碍。

运动的同时,内部舱室可以维持水平状态。

从方案上面的批示来看,这个方案似乎的确在在苏联的相关部门中流转了一段时间。

尤里认为,此物的原型确实曾被制造出来,但后来被销毁了。

“土库曼球型坦克”方案