中央之国的形成 [第35节]

作者:温骏轩

编辑:尘埃 / 主播:安妮

长篇连载,每周更新,菜单栏可查阅目录。下载地缘图集在VX对话框回复:地图

如果说荆州是三国故事中最知名的州部,那么“南阳郡”应该是荆州最引人注目的郡了。

如果为人所关注很大程度是因为,诸葛亮在出师表那句引发了无尽争议与口水的“

臣本布衣,躬耕于南阳

”。

相比诸葛亮到底是南阳人还是襄阳人的千年公案,鲜为人知的一点是:

南阳郡是东汉所有郡国中人口最多的郡级行政区,以公元140年的数据来说,高达243万。

这个数字是什么概念呢?

这一年东汉的在籍总人口为4900万出头,仅南阳一郡就占了5%,与在十三刺史部中人口排名第十的幽州刺史部相当。

荆州亦依托南阳郡的存在,成为了天下第一大州(人口总数为628万)。

农业和区位是人口增长的催化剂,先来看看南阳郡在区位上都有哪些特点。

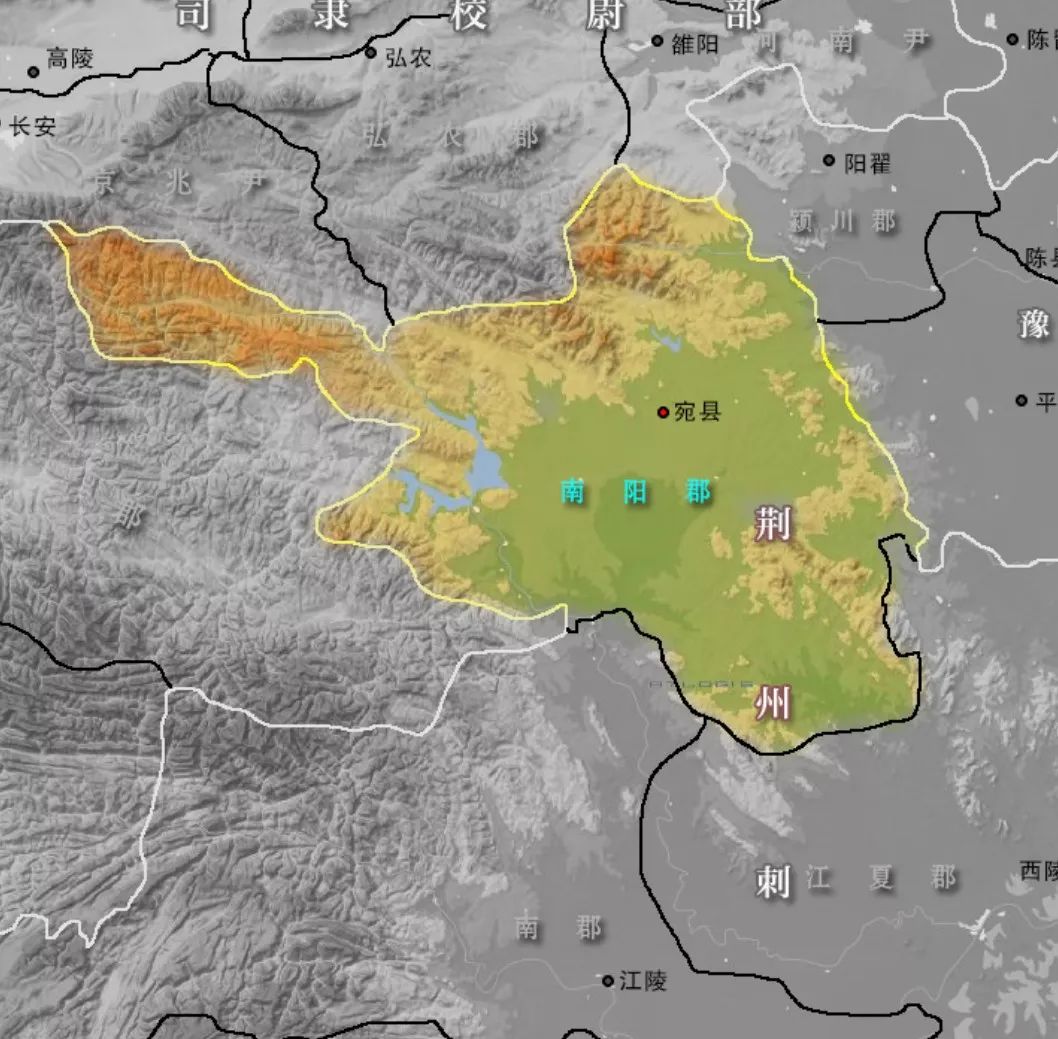

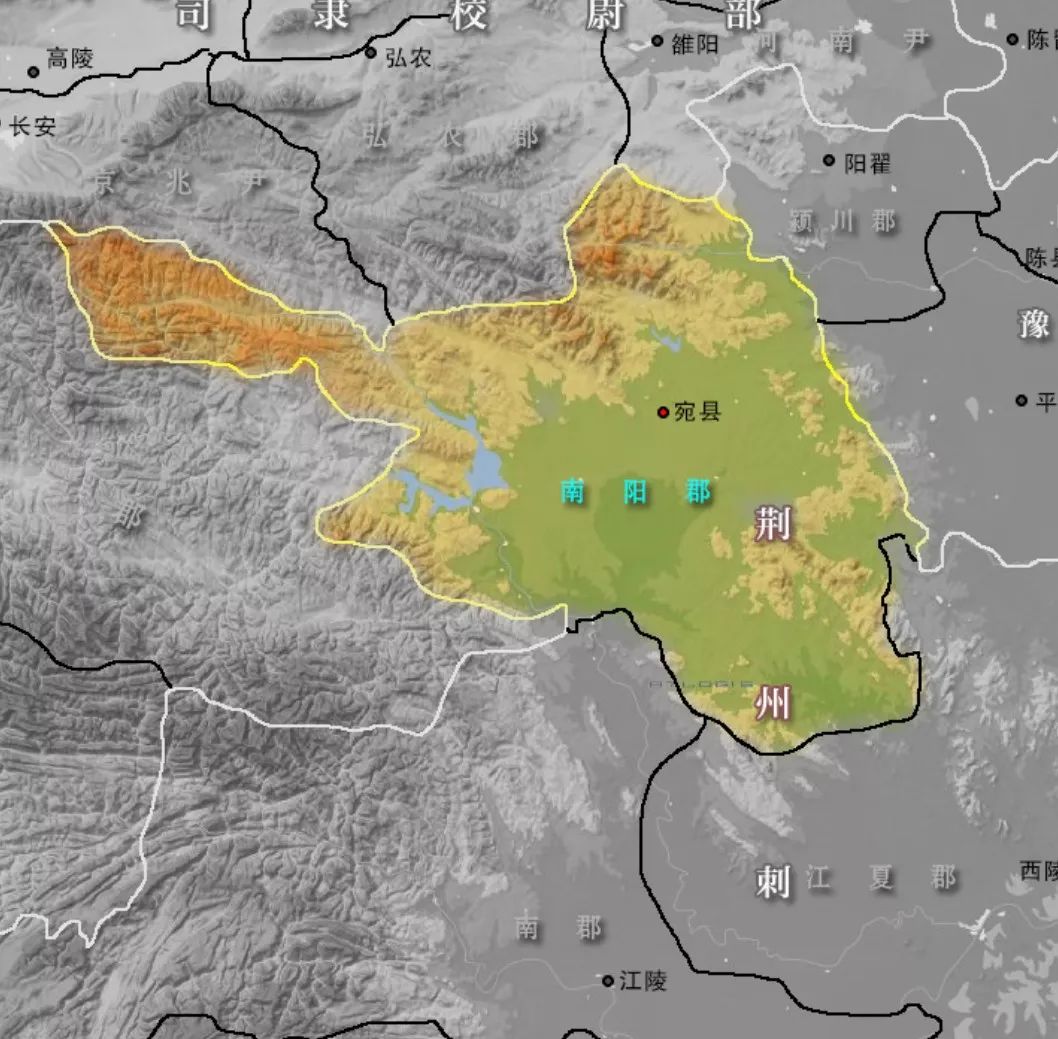

以板块来说,这个人口大郡主要包含有两部分:

南襄盆地(南阳盆地)及随枣走廊。

行政上大致对应现在的河南南阳地区、湖北随州地区,以及湖北襄阳地区的北部。

尤其需要注意的是,位于汉水之南的襄阳市本身并不是南阳郡的南大门,而是南郡的北大门。

水系归属是划定行政归属的重要标志。

那些地理相邻、地形相似,又可以通过水路连接的板块,更容易在地缘属性上趋同。

南襄盆地能够被认证为是荆州的一部分,地理原因在前面的内容中已经解读过,在于其整体为汉水及其支流所覆盖。

源出秦岭与大别山脉之间的汉水,在盆地西南侧的丹江口市境内流出山地,然后东南向经襄阳市,由荆山与绿林山之间的汉水走廊,注入江汉平原和长江。

而整个南襄盆地所收集的雨水,又通过:

丹水、淅水、湍河、白河、唐河、滚河等河流,呈放射状的在襄阳汇入汉水。

上述这些河流的存在,将整个南襄盆地结合成了一个有机整体,并且强化了与两湖平原的地缘联系。

不过光看它们,还不足以认识到南襄盆地的区位优势。

作为一个盆地形板块,它的周边必定围绕着一圈山地。

只有透过这些边缘山地中的通道,连接重要板块,才能够算得上是有区位优势。

对于一个板块来说,周边山地的存在有利有弊。

山地的存在,可以增强板块的独立性,使之能够更多按照自己的轨迹发展。

而如果山地过高、过密,又会影响到它对外交流的效率。

如果将南襄盆地视为一个独立行政区,它的位置正处在:

陕西、河南、湖北三省相接之地。

这意味,理论上南襄盆地可以融入上述三个省份。

然而就像刚才说的那样,

边缘山地的形态会影响到交流的效率,进而影响到融合度。

以围就南襄盆地的山地形态来说,总体呈现出:

西-北密,东-南疏的形态。

秦岭和大巴山脉这两个巨大山体的存在,极大阻碍了南阳盆地与陕西方向的融合。

相比之下,在南襄盆地东北和东南两个方向,情况就要微妙许多。

在南襄盆地的南面,是我们已经花了5万字解读的两湖盆地。

独立丘陵属性的绿林山并没有成为一道难以逾越的天险,依托它而生成的两条河谷地带(汉水通道和随枣走廊),帮助南阳盆地和江汉平原建立了及其密切的地缘联系。

楚人当年能够将南阳盆地变成楚国核心区,包括汉朝将南阳郡归属于荆州,都是这一地缘联系的体现。

如果说有一个行政板块,有机会与江汉平原争夺南襄盆地的话,那肯定是其东北方向的中原板块了。

至于结果,相信大家已经看到了,南襄盆地在两千年前是荆州的一部分,而现在绝大部分则是河南的一份子。

一如之前曾经说到过的,气候类型在这场历时两千多年的竞争中,起到了决定性作用。

尽管南襄盆地在水系上,与江汉平原属于同一体系,但却正好处在南北气候分界线的北部。

这使得整个地区的生产、生活习惯,更多与其东、北方向的中原地区趋同。

南襄盆地融入河南的另一个重要原因,在于这个地理单元与中原之间的阻隔力同样很弱。

从地理本意来说,所谓“中原”指向的是秦岭以东、山东丘陵以西、黄河以南、淮河以北的这片位于天下之中的大平原。

以南阳盆地在东面所接的这部分“中原”来说,属于淮北地区。

在两汉的行政建制中,这一地区所建制的正是几乎可以被认定为“中原”代名词的“豫州”。

淮北地区与南襄盆地之间的地理分割线,是桐柏山脉与伏牛山脉之间的一连串丘陵。

桐柏山脉本身属于大别山脉在东北方向的延伸,伏牛山脉亦属于秦岭在东部的延伸。

两段延伸属性的山脉本身,就不会过于高密。

它们再向外延伸的丘陵,虽然可以充当汉水和淮河之间的分水岭,但注定不会天然具备“一夫当关,万夫莫开”的属性。

关于这条分水岭,我们有一个看起来不那么地理的名称——方城夏路。

“夏路”又名“夏道”。

指的是“诸夏”进入南襄盆地的道路。

所谓“诸夏”意指是先秦时源出周王室的同姓诸侯国。

在周人入主中原之后,即与关中平原隔秦岭相望,又能直通中原的南襄盆地,成为了周王朝扩张的重点地区,并在江汉流域分封了一批以姬姓诸侯为主的诸侯国。

由于楚人的活动范围是在南阳盆地西侧、汉江通道及西江汉平原。

这些由“夏路”进入江汉流域的诸侯国,主要分布于汉水东北-随枣走廊一带,史称“汉阳诸姬”。

这当中,当下最为知名的当属出土了“曾侯乙墓”的随国(目前认为,曾国就是随国)。

除了战略上压制楚人以外,周人如此重视汉阳地区的经营,还有一个更直接的经济原因,那就是“铜”。

是自殷商开始,鄂东南丘陵东部的大冶境内就是重要的铜矿出产地(目前有大冶市铜绿山古矿遗址)。

青铜在当时的重要性不言而喻。

为了获取这些重要资源,无论是当日的殷人还是后来的周人,都有很大的动力维护一条从中原通往鄂东南地区的战略通道。

正是因为有铜矿这一重要战略物资的催化下,先秦时才形成了汉阳诸姬的地缘政治格局。

而兴起之地缺乏铜矿的现状,也让最初还不那么强大的楚国,没有成为周人必须征服的对象。

这些珍贵的矿石正处在前面解读过的鄂国境内。

公元前9世纪,攻灭鄂国后的楚国开始成为周王朝那些嫡系诸侯的强劲对手。

直至公元前7世纪,史书记录下了“

汉阳诸姬,楚实尽之

”的文字。

再来说说什么是“方城”。

如果说夏道指的是穿越这条分水岭的诸多道路,那么方城则是楚国在控制南襄盆地后,

沿淮、汉水岭而修建的,拥有很多方形城池的防御工事

。

这样一套依托山势而构筑的防御体系,通俗点说就是楚长城。

此后,那些曾经帮助周人进入江汉之地的“夏路”,变身为楚国的“方城”,并成了楚国争霸中原的坚强后盾。

研究汉阳诸姬的分布,会发现与南阳郡一样都包括随枣走廊与南襄盆地两个地理单元。

可以说,南阳郡的范围确定,源头便在于周人对这一地区数百年的经营。

如果当时让周王朝来以九州格局划分天下的话,这片土地大概率会和中原地区划分在一起。

只是前面我们也说了,战国后期所形成的地缘政治格局,对汉王朝的行政划分影响深远。

楚人的地缘政治遗产,不仅让荆楚之地得到淮源属性的信阳地区,更将同属汉水流域的南阳地区纳入自己的范畴。

同样基于这段历史,南阳地区成为了最早被中原王朝所开发的长江流域板块。

相近的气候类型,不仅让南襄盆地成为华夏文明进入长江流域的桥头堡,亦使得这一地区在消化北方所导入的农业技术时,较之长江流域的其它地区要更为容易。

由此亦使得南阳郡在两汉时期,能够成为了人口第一大郡。

当然,后来随着铁器的普遍使用,及受衣冠南渡的影响,长江乃至珠江流域的地缘潜力得到释放。

南阳地区在人口潜力上的优势也就不复存在了。

如此之长的开发史,使得南阳地区在东汉时期能够领有36个县,仅次于与之隔方城夏路相望的豫州汝南郡的37个(

汝南郡人口210万,人口排名第二

)。

可以说,汉水和涢水以及它们的每一条支流边上,都分布有县治。

只是就算拥有再多的行政区,也总是要选出一个政治中心来的。

以南襄盆地的结构来说,百川归一的襄阳看起来倒是很有机会。

然而襄阳并没有成为南阳郡的政治中心,原因在于南阳郡与南郡之间的分界线,在这个位置上是以汉水为界,使得位于汉水之南的襄阳被定位为南郡的北方门户。

今天襄阳归于湖北,而大部分南襄盆地归于河南的南阳地区,与当年的设定遵循着同样的逻辑。

如果在水系结构上占据优势的襄阳不能成为南阳郡的中心,那么谁又能担当这个职责呢?

答案是三国演义中称“宛城”,行政上为“宛县”,后来因此而得到南阳之名的河南“南阳市”。

实

际上,“南阳”在中国历史上并不止一处。

现在大家看到的“南阳”,名字源起于秦国占据此地后所设置的“南阳郡”。

伏牛山脉以南、汉水以北的位置,是其得名的依据。

而在此之前,南阳一名更多指向的是春秋时晋国所控制,后来为韩国所继承的太行山以南、黄河以北的“南阳”地区。

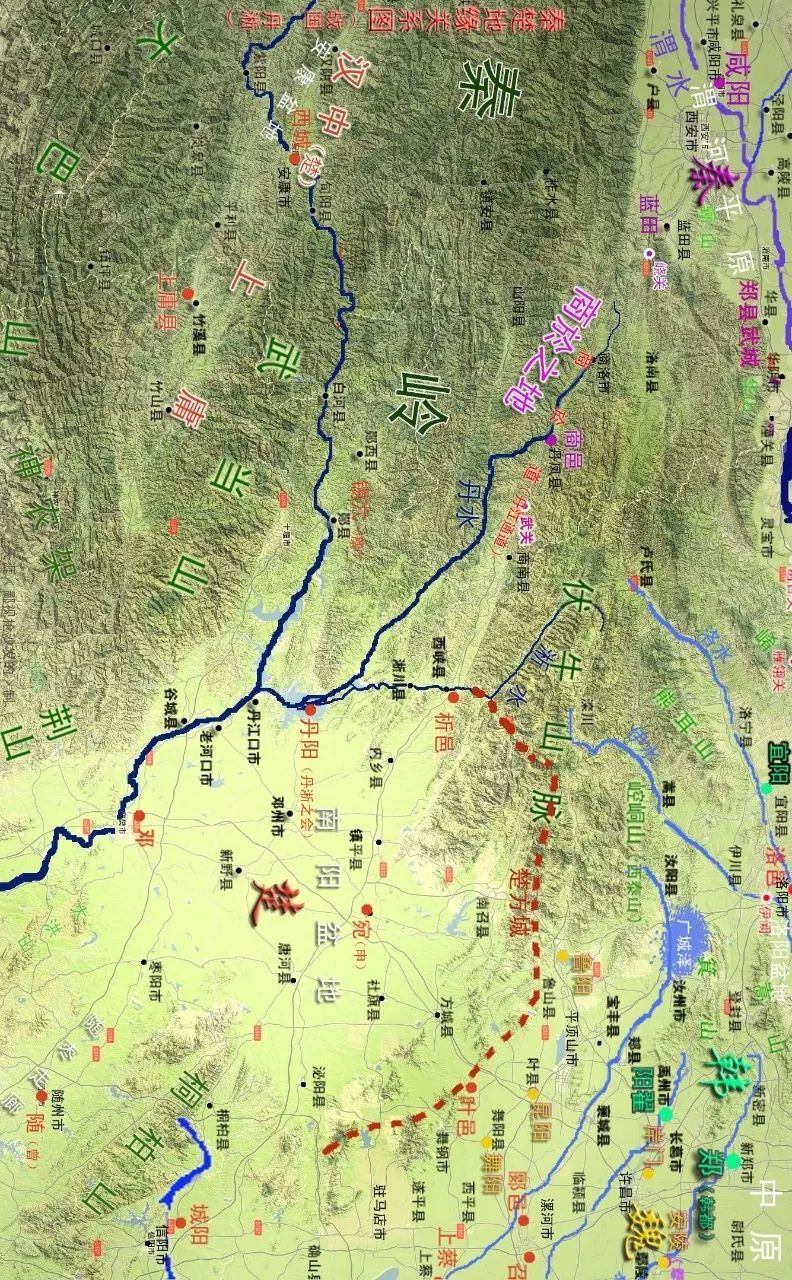

最终得到“南阳城”之名的宛城位于汉水支流白河西岸。

这条源出伏牛山南的河流,在南襄盆地的中部接纳了一条由西北方向而来的支流“湍河”。

其后在接近汉水之时,又与东北方向而来的“唐河”合流而成“唐白河”,最终在襄阳北部注入汉水。

如果你仔细观察,会发现湍、白河口正位于南阳城与襄阳城间的中点之上。

之所以要提到这个点位,是因为建制于此的行政区你一定不会感到陌生。

它就是当年刘备为刘表镇守北境时呆了七年的“新野”县。

现在大家应该明白了,如果中原政权想染指荆州,最佳的攻击线路是先攻取南阳城属性的宛县,然后再顺白河而下进攻襄阳。

而在这样一条攻击线路上,位于南、襄两城之间的新野,就是一个兵家必争之地。

不过在这样一条攻击线路上还缺少一个环节,那就是“方城夏路”与宛城之间的连接线。

以方城夏路所位于的这条丘陵链来说,并不缺少可供穿越的天然通道。

问题在于,一个板块的守护者并不需要开发和维护那么多的通道,更多的选择只会增加防御成本。

最先将南襄盆地作为一个整体经营的是楚国。

楚人所选定的这个出入南襄盆地和中原的隘口,被称之为“缯关”(又称“大关口”)。

值得一提的是,这条连接桐柏山脉与伏牛山脉的丘陵本身,在结构上并不是单线而是呈现复线结构。

也就是说,这串山体总体上呈现为内外两层。

其中充当淮、汉两水的分水岭的是西南方向的内层,丘陵线。

而出于增加防御纵深目的,当年的楚长城主要依托的是东北方向的外层丘陵修筑。

这使得后来荆州的控制线在此实际向分水岭以东延伸了一点。

扼守主通道的“缯关”则处于内层丘陵之间。

从地理上看,这个位置可以被认定为是桐柏山脉与伏牛山脉的分割点。

在诸多穿行于丘陵之间的“夏路”中,缯关所指向的通道不仅较宽,而且位置最靠近北方。

无论是从洛阳盆地,还是郑州-开封所代表的中原腹地,打通一条连接南阳盆地的交通线,缯关所代表的隘口是最为便捷的一条,前者可沿平顶山、汝州所处的汝水河谷直通洛阳;

后者则经由被曹操定为根基之地的许昌中转。

缯关所处的位置,在汉朝时建制有名为“堵阳”的县级行政区。

基于其位置,当年楚长城沿线修筑的方形城池中,缯关无疑是最具代表性的。

以至于到了北魏时期,这一地区的行政名被更名为“方城”,其后几经废置演变成现在的河南省方城县。

可以这样说,狭义的“方城-夏路”指向的就是这个枢纽点。

在这个枢纽点与宛城之间,还有一个大家所熟知的三国地标——博望坡

。

三国演义中,博望坡之战被认定为是诸葛亮登场后的第一战。

不过在历史上,博望坡之战发生于公元202年,而诸葛亮是在公元207年才被刘备请出山的。

所以这场战争其实与诸葛亮无关。

当下在方城之东是汝河南源(淮河支流),西侧则是唐河源头属性的潘河。

而在两千年前,潘河更有可能是在博望坡之南与白河相连。

由此打造出以白河沿线的:

缯关-宛城-新野-襄阳这四个战略要点为依托的,贯穿整个南襄盆地的水、陆通道。

当下由丹江口取水的“南水北调”工程,在南阳-方城段的走向,能够帮助我们还原这条战略通道当年的风采。

另一个能够让大家感受到缯关历史地位的,是帮助荆州确定方位的“衡山”。

以“衡阳”来定位荆州的方位,地处湘中的“衡山”显然是没办法自圆其说的(如果用此衡山定位应该描述为“衡阴”)。

这意味着,在九州概念设计者的认知中,衡山并不是后来被认定为南岳的湖南衡山,而更可能在南阳盆地北部的伏牛山脉中。

那么这样一个很可能是最早南岳的古衡山,位置究竟在哪呢?

这样一座与荆州位置定位有着密切关系的衡山,位于当下的河南省南召县与湖北省方城县交界之处。

属于汝河源头之一的“澧水”(又作沣水或酆水)与白河的分水岭。

由于行政上为白河上游的南阳郡雉县所辖,在当时又称为“雉衡山”。

地理上看,雉衡山正是伏牛山脉的最东端。

再往它的东南方向,便是缯关扼守的“方城夏路”。

古人在认定名山之时,山势是否险峻、风景是否壮丽并不是衡量标准,而是需要它们在地缘政治层面成为一个坐标。

能够被赋予特殊含义的山体,无一不是能够俯瞰一条重要的战略通道。

从这个角度来说,雉衡山如果当年南下的周人认定为南岳,是符合地缘政治逻辑的。

好了,关于南阳郡和整个荆州的解读,至此告一段落。