这次为大家解析微信的一个功能「朋友圈三天可见」,从表面到深层的思想,我都会做一个详细的说明。

我本身并不是什么社交达人,社交产品用得也不多,除了微信就是 QQ,没其他了(最近多了个小密圈)。微博我长这么大都没怎么用过,打开它的次数屈指可数。

不过,近些年的社交产品真的变化非常大,光说微信,从文字聊天到语音聊天,现在甚至都可以视频了。其他各类社交产品的交互模式也真是日新月异,至今我都觉得探探的左右滑动的交互很新奇(我真不是一个合格交互,哈哈)。

各类产品都想分到社交的一杯羹,包括支付宝推出的生活圈、陌陌的网红直播、小密圈的问题留存,无不是为了这个目的。

看着这些变化非常快的社交产品,也为了不让自己在社交这块落伍,我就决定通过微信的「朋友圈可见范围」这个小细节来谈谈到底是什么影响着社交模式的变化,以及这个变化改变了什么。

我是一个不怎么看朋友圈的人,所以很少关注朋友圈功能的变化。不过前阵子微信推出了关于「允许朋友查看朋友圈的范围」的功能,可选择三天或半年,我觉得还是挺「有趣」的。

就连各大公众号、知乎专栏都在写关于「三天可见」的文章,不过多半属于抒情类——咱作为交互专业人员,必须理性一点。

以前看到过一句话:

交互设计要提供给用户足够的安全感,不能侵犯用户隐私。

虽然在这个时代说隐私很可笑,但不代表人们不想要隐私,两个是不同的概念:前者是客观的,后者是主观的。

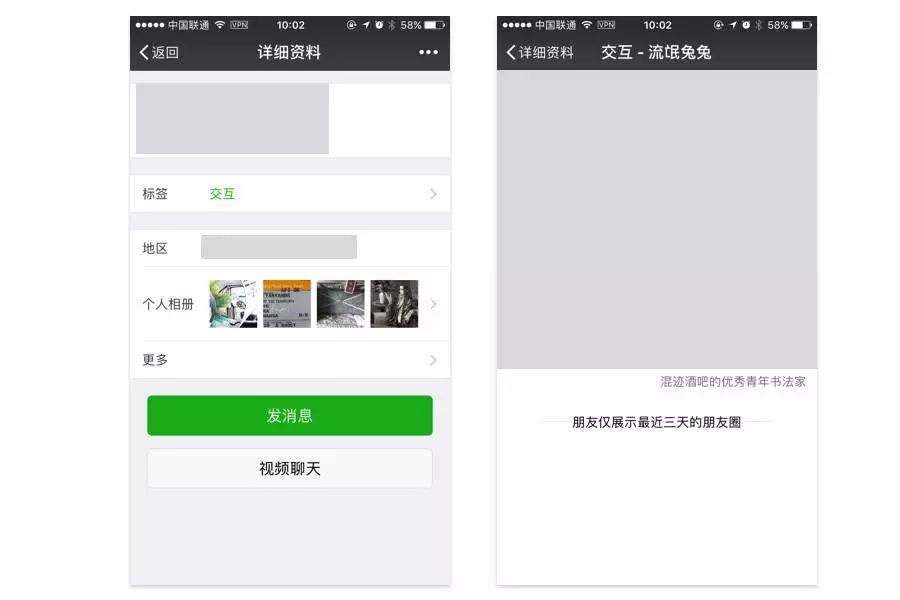

如果你去看一个好友的朋友圈,在其个人资料栏里面,微信还展示了其「个人相册」的小图信息,好像在告诉你:我没有屏蔽你哦。但是一点进去才发现,只能看到最近三天,有种赤裸裸被欺骗的感觉(每个人都想做那个掌握别人资料而不被别人掌握自己资料的人)。

那么,微信为什么推出这个功能呢?

是因为现在的人都开始关注内心了么?如果是真的,那这个世界会变得很不一样。所以明显不是,微信之所以推出这样的功能,一定是基于现实用户的操作数据为基础的。

比如我的朋友圈有这么一类人:每次发完内容,过不了多久就不见了,要么是删了,要么是设置为仅自己可见了。

说实话,发一条删一条或隐藏一条,其实挺累的。

这类人内心肯定有很多想法,而「三天可见」这个功能正好就满足了这类人的需求。即不用删除也不用隐藏,还能告诉对方:我没有屏蔽你哦。

为了探究这类人内心的真实想法,我特意问了一些人,为什么要设置「朋友圈三天可见」?这是一个什么心态呢?

下面我们来看看他们的回答:

……

诸如此类的官宣。

我们来重新解析一下上面的言论,看看他们真实的想法是怎么样的:

-

「每天看着朋友圈那些朋友发的高大上的东西,觉得自己发的好没品位啊,他们看到我的朋友圈会不会觉得我 out 了,赶紧清理一波。」

-

「我以前发的东西好像没什么营养,要是被我中意的人看到了怎么办?」

-

「不能让别人了解我太多,不然我就没了隐私了,我要让别人觉得我很神秘很牛逼。」

……

不知道大家发现没,这一整段内容都在传递一个信息:

人自身的矛盾心理导致了社交的复杂化。

开头我就在说:现在社交模式日新月异,社交软件层出不穷,说到底还是社交变得复杂了。微信一开始秉持的理念是熟人社交,虽然那会「附近的人」、「摇一摇」等功能热度都挺高,但是人们对这些功能的概念其实不是很理解,简单说就是没玩透。

现在不同了,什么软件都有,有些 App 是朋友安利我,让我看看里面的交互的,真的,看完都刷新了我的世界观——所以在这个时代背景下,微信推出的「三天可见」功能更像是为处理复杂社交做减法,根本原因是:

好友人数的增加激化自身矛盾心理。

怎么说呢?继续往下看。

本来我以为「三天可见」是属于朋友圈内容「阅后即焚」类似的工作,但是仔细思考了下,发现原来这个功能并没有这么简单。

我们先看看朋友圈目前的一些功能:

-

陌生人是否可见:

未添加好友,陌生人可查看你的朋友圈十条信息,或者完全无法查看;

-

屏蔽好友看自己的朋友圈:

虽然是好友,但是对方无法查看自己的朋友圈状态;

-

屏蔽看好友的朋友圈:

在朋友圈不会出现该好友的任何信息或状态;

-

单独发指定可见:

对好友进行分组,指定谁可以看,谁不能看。说实话,分组很累,在我有 600 个好友的时候明智的进行了分组,现在加一个就归类,让我现在就轻松了许多。然而当时还是花了将近 2 小时才分好组;

-

单独发指定不可见:

有时候发一些内容,不想让某些人看到,所以只能去指定谁不能看了。

……

到此其实还没说完朋友圈的功能,但是我相信大家都看到了同样一个信息:功能确实越来越复杂了。

现在的「三天可见」更是增加了产品功能的复杂性,我仔细的思考了下当中的一些变化。

朋友圈跟之前相比,最大的区别就是现在好友量的增加,熟人社交反而变得次要了,主要的是新人或陌生人的社交。

虽然人数是表象,但是它也具备是否可控性的;好比人的选择多了,就发现自己不知道如何抉择了。

所以「三天朋友圈可见」反而能让这部分用户能够保护自己的隐私吧。

但是反对的声音也是很多:

……

这些情况都预示着一个现象:

人们越来越不喜欢看朋友圈了。

为什么呢?

因为朋友圈的内容大部分都没什么新意,不是分享一些无趣的链接,就是分享旅游的照片,或者是一些自以为能引人注目的生活自拍。

当初我好友达到 1500 人时,一条信息随随便便就能收获至少 70+ 的赞,现在好友 2000 多人,一篇文章的链接有时候连 20 赞都没了。而就连朋友圈可提醒的小红点都可以隐藏了,是不是更说明了社交产品所面临的危机呢?

我们来看看,「微信隐私」这块功能菜单的变化。

不知道大家理解了我的意思没?

隐私功能一直在被优化,产品在不断提高用户所谓的安全感,而这正好跟一些人说的,现代社会无隐私可言,呈现出了两个极端。

不过其实也正好契合,正是因为无隐私可言,人们才更在意隐私。

之前在知乎上看到一个回答,说是:

在12年底13年初时,QQ 出现的一个问题:「全民隐身」。简单说就是很多人经常上线后一看好友列表,全是灰色一片,没几个上线的好友。

后来,腾讯官方也意识到了这个问题,推出一次版本更新,欲强制性取消隐身功能,登录时没有了隐身选项,列表上所有人都是彩色的,包括离线的和隐身的。

当时那个版本不仅没有解决问题,反而招致一片骂声,最后只得快速更新回灰色隐身的版本。

也就是那一年,微信的用户量呈直线般上升。

而这个事情与微信的「三天可见」有什么联系呢?

其实也就是社交的复杂化:好友数量的增加,林子大了,所以每个人都想拥有一些隐私权,而用户通过各种操作引导微信推出的各类屏蔽功能反而会让产品走向失败。

如果,点开每一个朋友,都只有三天的动态,那么这款社交软件还是所谓的社交软件么?

虽然每个人都有保护隐私的权利,但是从产品的角度来说,生态圈才是一个社交产品的灵魂。

每个人都习惯于跟随大众潮流,即便不知道为什么。

基于数据所设计的产品或功能,也许是人们目前需要的,但绝对不是人类所必要的。有时候我们看到的仅仅只是一部分原因,所以我一直说数据可做为相对参考值,但是不能以绝对的方式来分析。

有人说:微信一开始就不是要做社交产品,他们要做的是生态系统,所以才有了小程序、搜一搜、看一看等功能。

但是我从来不相信这类说辞,相反我认为反而是因为他们也看到这一层面的问题才慢慢开始转型,从即时通讯工具到平台生态系统。

接下来,我要说一个比较虚的话题:格局。