文 | 苏琦

一个人在其青春期喜欢上的作家,日后一般会有三种命运。一种是为自己“少不更事”时看走眼感到不好意思,纳闷并羞惭于当初怎么会喜欢上如此多愁善感或励志鸡汤的矫情文本;一种是初心虽可贵,但作者过于赤子之心或不食人间烟火,种种美好敌不过世道艰险人心叵测,这份喜欢只能留在心中,经不起岁月的消磨,偶尔想起或翻翻,像俯视青春回首初恋;还有一种就是难得一直喜欢,少时有少时的知遇,老来有老来的感怀,好像一直能陪伴左右从不厌弃。对于我有限的阅读经验而言,汪曾祺就属于第三种。

读汪曾祺的岁月是在高中晚期和大学早期,当时的心理状态非常适合读这样温润练达而又略带伤感的文本。梅雨季节在大学阶梯教室里,有一搭没一搭上着混学分的大课,听着窗外淅淅沥沥的雨声,想象着汪曾祺笔端昆明的雨,偶尔触及不是若有若无难以分明的心事,似乎和作者一样的心绪。那种觉得

眼前的文本和自己的心境如此相契合的情境,后来再未有过。

当时的大时代背景也是如此。人们从家国天下的激情中被迫惊醒,社会氛围多少有些伤感沉郁。走出宏大叙事的人们,自然对之前激扬飞跃的文字多少有些怪罪之情,甚至会产生阶段性拒斥,一如热恋之后刚分手的男女似乎听不得感情二字。于是人们开始发现并发掘日常生活的种种好处、爬梳故纸堆的快感,一时间各种明清小品风行起来,而像梁实秋、林语堂和周作人这种过去被鲁迅先生骂到狗血喷头的小品文作家们,一时间也像走了狗屎运一样成了满大街书摊争捧的对象。

同期流行的还有苏童、叶兆言、刘恒等充满民国江南水汽淋漓、脂粉氤氲等“腐朽”气息的老旧题材作品,再加上《围城》以及各种反映家长里短的各种室内剧的兴起,简直让人觉得只要眼光向内、向下、向身边、向过去就好,只要不太关注现实,他唱他的各种“演变”“原则”的高调,你过你的小日子,大家彼此相安无事,各得其便。

这种情形之下,像汪曾祺这种把小说都能写成散文诗,且自带童子功充满士大夫气息和情怀的老笔杆子,想不火都难。而梁林周等人带动兴起的民国文化热,更是为老先生加分不少。汪与西南联大、沈从文等人千丝万缕的联系,他关于西南联大和昆明往日种种的文章,真可谓应时而生。或者可以说,汪曾祺不经意间赶上回大时髦。

后来年事渐长,才明白所谓的潮流永远是赶不上的,更多是各种因缘际会阴差阳错凑在一起弄成的,赶上了是运气,赶不上是常态。至于赶上之后热力能持续多久也端看各人造化,暴得大名而转瞬即逝甚至被潮头淹没的比比皆是。

而汪曾祺能红这么久,一来是非求仁而得仁,乃顺势而为;二来更是一生坎坷跌宕,先是赶上反右,到“文革”后期居然又因为《沙家浜》入了江青法眼,不经意间又上下起伏了一番。真应了那句“破帽遮颜过闹市,未敢翻身已碰头”,满腹才气,种种际遇,一旦勃发,必是沛然莫之能御之势,且沉潜深厚能持久。这与后来各种主动炒作跟风自然不可同日而语,不过回想起当时种种“炒书”的手法,与现在移动互联时代蹭热点相比,又是小巫见大巫了。

当然,汪曾祺的好处不仅仅在于士大夫情趣,琴棋书画花鸟虫鱼美食美景四时佳兴旧时掌故,这些所谓文人散文的标配,汪曾祺都能不动神色顺手拈来,而无书袋气和卖弄气。更难能可贵的,

他虽然是士大夫的心态,但始终能以一种平民姿态来描摹市井人物世俗生活,题材多是随手可得随处可及的日常种种。

这就让他的作品一方面充满让人心安且神往的散淡恬适之情,一方面又有着扑面而来的饱满活泼的人间烟火气。这和现在通过种种定制的物质符号和生活方式进行不动声色的身份区隔,从而刻意打造士大夫IP的做法,形成了颇为有趣的对比。

▲

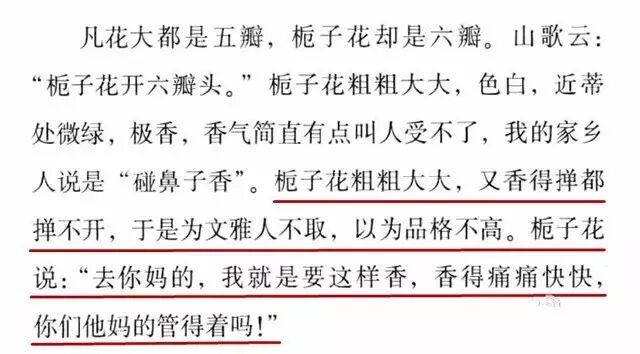

汪曾祺写栀子花

而人们常常忽略的是,所谓士大夫不光有风雅的一面,更少不得风骨的一面,雾霾围城也能画画扯淡的路数,是他们所不屑为的。面对当时种种有形无形的桎梏,汪曾祺并非无动于衷,也会不那么感情外露地加以批驳,这在他的那首颇为有名的“夫子自道”时里可以看得很清楚:

我有一好处,平生不整人。写作颇勤快,人间送小温。

比起同期李锐的“有客来时一碗茶,纷纭世事扯麻纱。乱谈仍是老毛病,听说还须夹尾巴”,虽然少了些烟火气,但锋芒风骨自在。

汪曾祺在比较杜甫和李白描写泰山诗作时曾经说过,他更喜欢杜甫的诗,深沉隽永,而李白有时就不免“大撒狗血”。市场的大潮滚滚而来,人们也开始再次拥抱火热的生活,再次往前看往上看往外看,“大撒狗血”式的散文也又开始引领风骚。

后来参加工作之后,得意失意都经历过一些,很多夜深人静的时分,翻一翻汪老的书,疗伤安神醒脑的效果始终如一,要说心灵鸡汤,这才是正经的高养分鸡汤,而非鸡精兑水的那种。前段再读起汪老的作品,竟然觉得有些冗长拖沓,不禁汗如雨下:这分明在反向警醒自己是已经多么习惯于看网络上行云流水一段一个包袱的口水文章。戒除网瘾一段时间后,再读之下终于又找回当日心境,不禁苦笑,汪老的作品果然与时俱进,如今竟成对抗网络鸦片之药。

▲

汪曾祺的画

重温一个人早年喜欢的作品,总免不了会重新盘点过往的时代。人总会对当下有着这样那样的不满意,所以各种怀旧伤感都是难免的,毕竟是屏蔽了当初的种种不便与难耐,而只记得各种美好。在这个自我提醒的姿态的基础上,我们或许依然可以说,

八九十年代可能是中国文化人最后一段从容不迫的时光了,单位生活虽然有着种种压迫和桎梏,但也提供了一种相对安稳的生活状态,而整体社会氛围也提供了一个虽不尽如人意但也没有失序的精神框架,才让汪曾祺这样的最后的士大夫发出最后的光芒。

因为后来生活的过分火热而反市场、甚至高举纯文学的大旗,自然过于高蹈。但如何在沉郁安稳与躁动失序两极之间,重构一种让安放人心的精神生活,倒也真是一个令人颇为惆怅的话题。

(本文原标题:《与汪曾祺有关的阅读记忆》)

【作者简介】

苏琦

| 腾讯·大家专栏作者,现为《财经》杂志副主编,主管宏观与学术。

【精华推荐】

说书人克劳利