|

本文首发于

24楼影院(movie24luo)

。

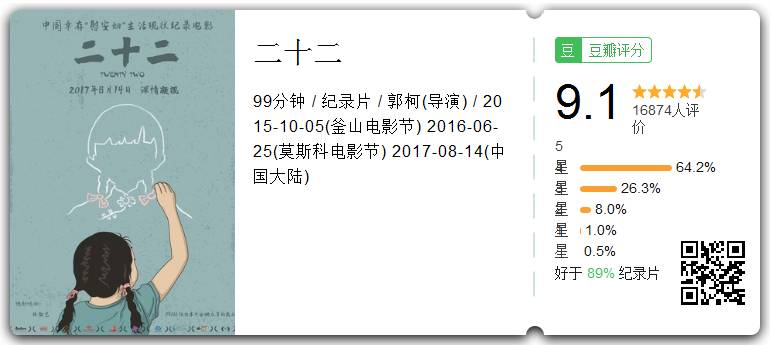

评价新上映的纪录片

《二十二》

,是一件不太容易的事,不容易在于:很难撇开特殊题材

(

慰安妇

)

带来的强烈情感,而就纪录片本身去评价长短。

就像很多网友所说:

这部电影已经超出了电影这一媒介本身,光是纪录的意义和价值就功德无量。

从这个角度来说,这部电影确实意义重大,这种纪录片属于最有功能性的影像,也回到影像最开始、最基础的本质:纪录与保留记忆。

作为评论者,提出批评的观点很是有些

“

站着说话不腰疼

”

,有人会说

“

你行你上,别人拍了就是好的

”

。说得很对,

这样的纪录片,能拍出来就是好的;能上映就预定了好评。

但也正因为此,大家可能会忽视一个问题,作为一部纪录片,它已经非常完美了吗?

能不能把它拍得更好呢?

这也是我们今天想讨论的问题。

要注意的是,对《二十二》这部影片来说,不管处理的手法如何,观众情绪的波动都会降落在“悲愤,感动,铭记”的感情层面,这种预设如此牢固,看电影的过程就是不断确认期待的过程。

这部电影采用的拍摄方式是极为安静甚至寡淡的,也可以说确立了一种不在场的典范:尽力掩饰镜头的存在,完全弱化创作者的主观意识。

纪录片是特殊的拍摄方式,经常会面临一些伦理问题的困扰:拍摄者与被拍摄者之间的关系,拍摄者与摄像机的关系,摄像机与被拍摄者之间的关系。

有的纪录片创作者喜欢介入,甚至在镜头背后发言,和拍摄对象沟通,甚至会安排明显的戏剧编排,也有的属于全然隐身的状态,不过分介入,采用旁观的方式,积累大量素材,然后通过后期剪辑、音效、旁白等等手段达到创作的目的。

但《二十二》的创作者属于:不仅拍摄过程中处于隐身状态(这没问题),在后期过程中虽然有配乐、剪辑等工作,给人的感觉还是隐身的。作为观众接收到的感动与悲伤,完全是通过这些老人们的直接讲述,导演的作用,没有凸显现出来。

所以这部电影看着看着,

突然像是一个孤寡老人生活状态的纪录,而不是慰安妇这一极为特殊与悲痛的群体纪录。

这是《二十二》的一点不足之处:题材本身就是一个高起点,但创作者并没有将这样一个厚重深沉的题材表达到非常理想水平。

这其中有现实的原因:

几位老人回忆往事潸然泪下,表示不想再提——当然不能进一步追问,这直接触碰了道德底线。电影中有一个段落,拍摄一位慰安妇与她的“日本儿子”,现场还有一位来自北京的女记者与摄影师,对着吃饭中的老人咔嚓咔嚓狂拍,佝偻瘦弱的老人毫不为之所动,也许是经历过太多这样的无良记者,也许是不知对方在做什么。

这段镜头,给人触动极深,老人像是一匹老兽,在那位记者与摄影师的注视中,毫无人之尊严可言。

电影中这些老人的后代也提过,之前不知道,各种报道出来后街坊邻居会有流言,对这些老人也是一种伤害。想纪录慰安妇的生活,但这些受尽苦难的当事人并不想过多回忆。

想纪录她们,想铭记历史,但可能对她们造成再一次的伤害。

这个悖论也是拍摄这个纪录片最大的难处。

但也不是完全没有办法:

很多特殊的题材都不会对当事人进行过分逼迫式拍摄,而是会通过其他方式来进行渲染,比如可以插入各种史料(文字也好影像也好);比如加重慰安妇群体起诉日本政府的内容;还可以加入更多志愿者的情节(本片中出现的那位在海南担任志愿者的日本女生就是很好的对象,可惜的是,完全没有对她的故事线进行深入);又或者通过采访加害者反向表达这一主题,等等。

增加更多元、更深刻的一些处理,会将这个题材与承载的意义价值更大程度地表现出来。

当然,可能由于经费有限或其他原因,创作者无法实现很多创作目的。

对于这样的作品,我们提出建议,也心存包容;毕竟够记录下历史,本身就是功德一件。