顺时针研习历史,逆时针解毒世界

微信公众号:历史研习社

原创-NO.1223

作者:

霍小山

审核:喵大大 编排:王天娃

18世纪,世界历史的分水岭。

在此之前,中国以天朝上国自居,以无可置疑的优势长期引领世界的发展;在此之后,中国以滚石之势迅速滑落,鸦片战争一声炮响,崩溃似乎就在一夜之间发生了。

18世纪到底发生了什么?我们为何会被世界远远甩开?我们似乎什么都没做错,却整整输掉了一个时代。那个时代是否真的没有给我们机会?

……

1789年9月13日,英国海关,一个穿着明显带有农家乐审美的年轻人正在接受例行的出境检查。他的样子显得老实巴交,一看就是个面朝黄土背朝天的农民兄弟。

海关公务员打开他的证件,上面显示他的身份是一个农场雇工,要去美国讨生活。

公务员没有多想,挥挥手放行了,毕竟英国农业土地有限,英国农民出国打工是很正常的事情。

突然,他对着农场雇工的背影喊道:“不去美国行不行啊?”

农场雇工迟疑片刻,回头一笑:“不去美国,你养我啊。”

“那你还是去美国吧。”

然而,就是因为这次不经意的放行,使英国人开始逐渐丧失了工业革命的先发优势。

农场雇工的身份是伪造的,这个人的真实身份是一名水力纺纱厂的技术工人。

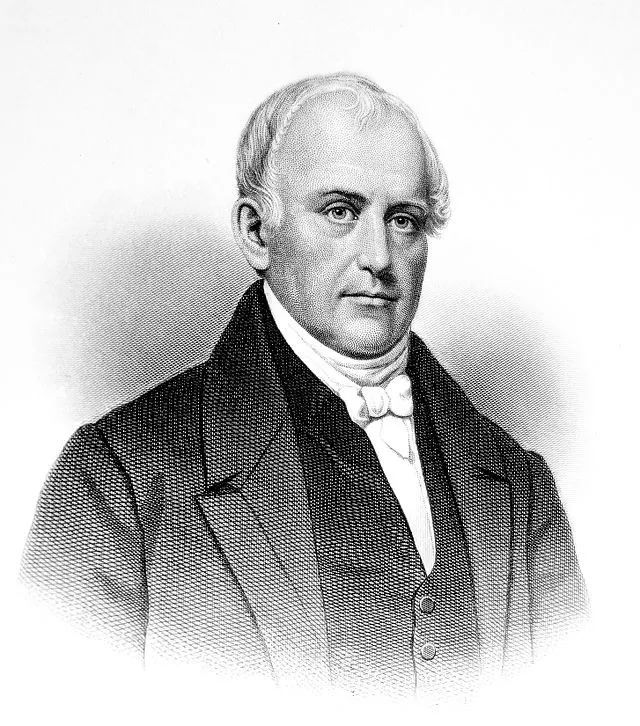

他叫塞缪尔·斯莱特,英国德比郡人。他在14岁起就开始在纺织厂当学徒,由于聪明好学,他很快就掌握了纺织制造的全部知识。

1789年,斯泰特21岁。他刚刚学徒期满,成为一名自由人。年轻气盛的他不再满足于给别人打工,他想自己创业当老板。

人一定要有梦想,万一哪天就实现了呢。

但是,一个初出茅庐的年轻人,家里既没有矿,也没有祖宅可以拆迁,哪会有创业的资本呢,靠买福利彩票吗?

一天,百无聊赖的斯莱特拿起一张报纸,

发现一条美国重金招聘纺织技师的广告

,赏金为100英镑。100英镑在当时可是一个天文数字,要知道那时候英国的童工一天的工资仅仅为一便士。要是有了这一百英镑,以后相亲时就再也不怕女方

问“你有车吗?你有房吗?你有存款吗?”

激动不已的斯莱特立马与报纸上的联络人联系,联络人告诉他,美国是一片创业的热土,每一座山峰都凝聚着创业的激情,美国是一座丰腴之地,每一块空间都凝聚着拥抱未来的壮志。来吧,年轻人,每个人都有成功的机会,就看你给不给自己机会!

年轻人还有些犹豫,因为英国政府为了不让工业技术外泄,严令禁止工匠、纺织业主和熟练工人移民国外。

如果这些人被发现向国外移民,将立马遭到逮捕,并被剥夺政治权利终生。

联络人继续给他灌精心熬制的鸡汤,最怕你一生碌碌无为,还安慰自己平凡可贵。

斯莱特不再犹豫,他下定决心移民美国。为了保密,他甚至没有跟家人商量,直到快上船前的几个小时,他才给母亲送去了一封告别的信。他的母亲怎么也不会想到,他的儿子这一走,这辈子就再也没有回过英国。

02 汉密尔顿的“歪门邪道”

作为最先开始工业革命的国家,英国在18世纪后半期取得了生产力的巨大飞跃,成为当时全球首屈一指的强国。

为了维持强国不可撼动的地位,英国把工业技术当成密不外传

的独门家法。

从1765年至1789年,英国政府出台多项法律,禁止纺织与机器方面的熟练工人迁出,也不许纺织机、图样或模型出口。

这种做法并不稀奇,古代中国也曾严厉禁止丝绸技术流传到国外。然而,就像中国的丝绸技术最终流传到了欧洲一样,英国的工业技术也最终没能严防死守住。

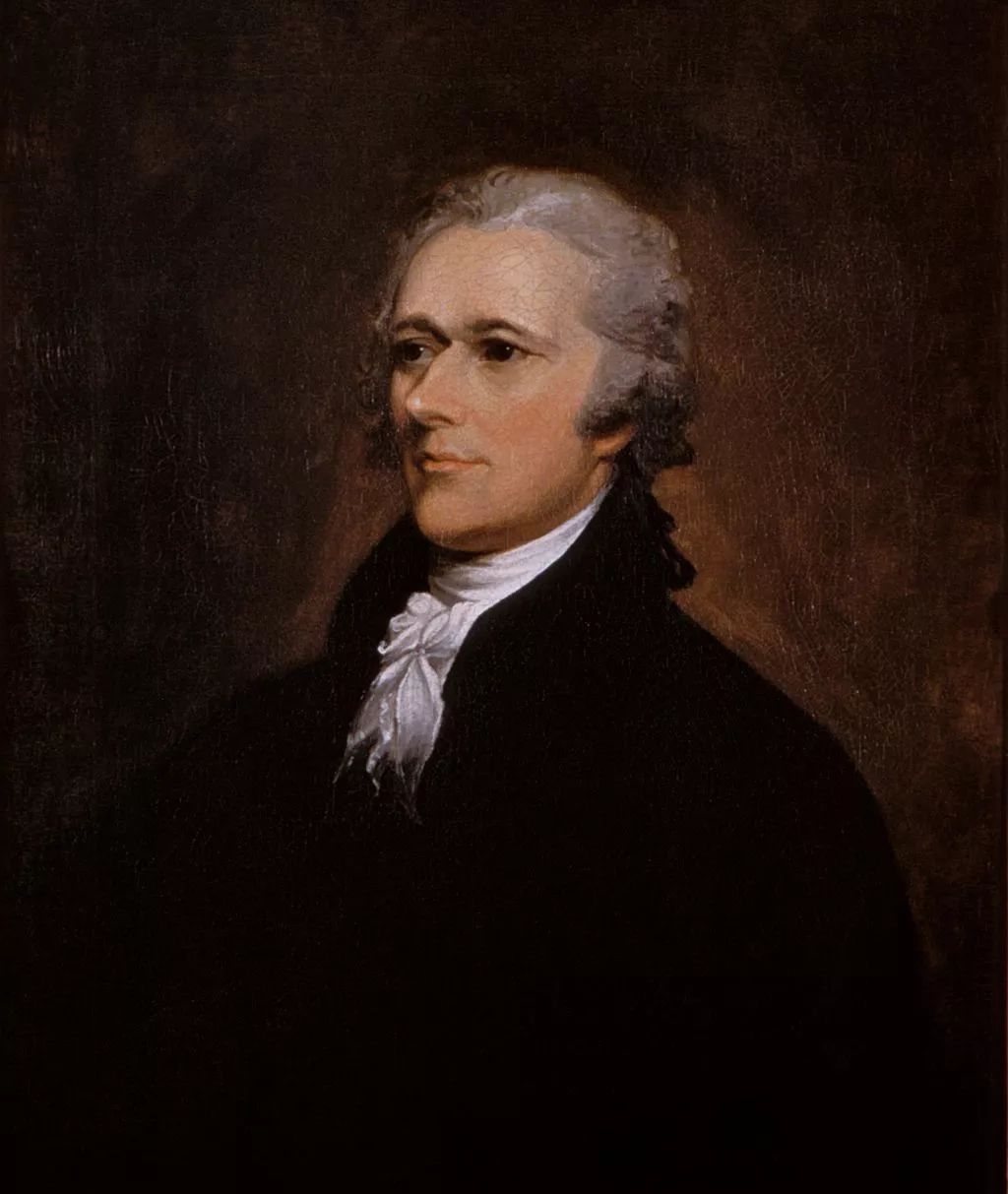

英国的前殖民地,刚刚独立的美利坚合众国,对母国英国的工业技术垂涎三尺。美国财政部长汉密尔顿是一名野心勃勃的实干家,他主张实行保护关税,鼓励商业和制造业发展,扩大输出,由中央政府出面促进经济发展。

当时的美国,跟地球另一端的大清帝国

没有什么本质上的区别,都是小农经济占主导地位的国家

,全国90%以上的人口从事农业。汉密尔顿发誓要改变现状,因为“不仅一个国家的财富,而且一个国家的独立与安全似乎都与物质上制造业的繁荣相关联”。

要发展制造业,就必须要有制造业的新技术。美国既没有工业技术,也没有工业人才,那就只能从英国进口,但是英国对北美实行严格的技术封锁。

汉密尔顿见合法技术引进的路被堵死,就剑走偏锋,他派出成千上百的商业间谍潜入英国,有的负责偷窃机器图纸,有的负责在纺织工人中散布“只要能在美国搭建纺织机械就有重赏”的消息。然而,

这些“歪门邪道”却并没有引起英国政府的高度警觉。

斯莱特当时通过报纸找到的联络人,其实就是汉密尔顿派出的商业间谍。经过商业间谍传销般的洗脑,斯莱特最终决定前往美国,去实现他的美国梦。

在出发前,他凭借自己可以参加最强大脑节目的记忆力,把纺织工厂里新设备的每一个细节都刻入脑海。毕竟,英国海关能查得出有形的机器零件和图纸,但肯定查不出无形的机器零件和图纸。

03 开启美国工业革命的大门

在海上颠簸了三个月,斯莱特终于来到联络人口中的美丽新世界。

1790年1月,斯莱特开始在罗德岛试制新式纺纱机。

经过近一年的努力,新式纺纱机成功出炉。

斯莱特不仅凭借记忆造出了机器,此后,他还按照英国的管理体制建立起了美国第一个水力纺纱工厂。

几年以后,塞缪尔的兄弟约翰也从英国来到美国,并带来了关于克隆普顿发明的“缪尔纺纱机”的相关知识。

这兄弟俩的所作所为,让老家德比郡的乡亲父老们感到非常的愤怒,你这干的都是啥事啊,祖国辛辛苦苦的培养你,结果你就把祖国的发明创造送给了背叛祖国的前殖民地?这一切到底是人性的扭曲,还是道德的沦丧?

于是,“叛徒斯莱特”(Slater the Traitor)这个称号在德比郡,乃至整个英国流传开来。英国人痛恨这个不知廉耻的叛徒,恨不得人人得而诛之。

此时,就是这个“叛徒斯莱特”

帮助美国正式开启了工业革命的大门

,尤其是在新英格兰地区,利用机器生产的纺纱厂如雨后春笋般纷纷建立起来,成千上万的美国人走进工厂里开始996的工作。

借用一句中国的歌词来形容当时的美国,那就是“神话般地崛起座座城,奇迹般聚起座座金山。啊美国啊美国,你迈开了气壮山河的新步伐,走进了万象更新的春天。”

可能是斯莱特在美国仿造机器的事情传到了英国,英国在此后进一步加强了技术封锁的力度。从1795年起,外国船主被要求向英国提交乘客名册,提供他们的年龄、职业、国籍等相关信息,向美国移民的工匠和制造业主一经发现即予逮捕。

1803年英国议会通过《旅客法》,进一步有效阻止工匠和产业工人移居美国。为了防止技术泄密,英国人甚至不同意同意外国人参观本土的棉花加工设备,并将盗窃蒸汽纺织机器设计图纸定为严重的犯罪行为。

我们中国人都知道这么一个道理,那就是千防万防,家贼难防。

成千上万的英国技术工人冒着被判刑的危险,伪造身份前往美国。

美国学者马尔温德·琼斯就曾指出:“美国的每一个基础工业———纺织、采矿、钢铁工业,都是靠英国工匠、工人、经理带来的技术。”

马克思在1882年也曾指出指出:“正是欧洲移民,使北美的农业生产能够大大发展,这种农业的生产竞争震撼着欧洲大小土地所有制的根基。

此外,这种移民还使得美国能够

以巨大的力量和规模开发其丰富的工业资源

,以致于很快就会摧毁西欧的工业垄断。”

1835年4月21日,塞缪尔·斯莱特在马萨诸塞州离开了人世,他被葬于市内的锡安山公墓。逝世时,他的总财产被估算作近100万美元,控制着美国13所大大小小的纺织厂。

由于他的卓越贡献,这个英国的“叛徒”被美国人亲切的称为“美国工业革命的奠基者”。

04 中国错失机遇

上文说过,斯莱特刚刚抵达纽约时,美国跟大清帝国一样都是一个落后的农业国。而且,除了造船业,可能美国在其他方面的制造业不但落伍于英国,甚至也落伍于中国。

然而,

中美两国此后却走上了截然不同的发展道路。

1790年12月,美国第一个水力纺纱厂建立。

两年之后,1792年9月26日,英国政府正式任命马戛尔尼为大使,以贺乾隆帝八十大寿为名出使中国。

马戛尔尼使团共有随员80余人,包括天文数学家、艺术家、医生,和95名卫兵。使团由兵船护送,所携“

贡品

”约值1万5千余英镑,总计600箱,其中包括前膛枪等武器、望远镜、地球仪等天文学仪器、钟表和一艘英国最先进的110门炮舰模型。

不过,这些英国人引以为傲的成就,在乾隆帝看来,都不过是奇技淫巧,

“所称奇异之物,只觉视等平常耳”。

乾隆皇帝还给英王乔治三世写了一封信,“天朝抚有四海,惟励精图治,办理政务,奇珍异宝,并不贵重,尔国王此次齐进各物,念其诚心远献,特谕该管衙门收纳。其实天朝德威远被,万国来王,种种贵重之物,梯航毕集,无所不有……”

这封信无论是在中国的历史教学中,还是在英国的历史教学中,都被解读为是乾隆傲慢自大、无知狂妄,以中国为世界中心,拒绝英国政府的通商要求,导致中国继续沉迷在闭关锁国的梦境中不可自拔的证据。

这是一种主流的解读,不过,还有学者提供了另一种解读。

英国牛津大学博士沈艾蒂(Henrietta Harrison)说,乾隆对英使的首次访华,

感受到的是英国对清朝的威胁。乾隆认为军事防御迫在眉睫

,而非盲目自大,对于外交礼仪斤斤计较。

乾隆故意找理由,用这样一封信回绝英使的各种对其有利的要求,希望对方赶紧走。同时,乾隆也担心他这封回信会触怒英国,导致对方开战,于是紧急部署沿边防御。

确实,乾隆在英国使团离京后就连发谕旨,反复叮嘱沿海地区的官员:“今悉英吉利居西洋各国之首”,“较为强悍”,因此大家一定要“不可不留心筹计,预为之防”。

按照这种解读,乾隆已经在英国送来的国礼中,认识到了英国现在船坚炮利,不是一般的四肢发达、头脑简单、喜欢唱山歌的蛮夷,所以他才要求沿海地区的官员加强海防,以备不测。

但是这种解读,只是说明了乾隆帝并非盲目自大。乾隆帝虽然意识到了英国现在科技文化昌明,却

只是下旨让地方政府加强防备,他从未想过要向英国学习哪怕一星半点

。

▲马戛尔尼使团随行画家笔下的中国

当时的美国,想得到一张英国工业机器的图纸都得不到,而当时的大清帝国,面对英国使团主动送来的一箱又一箱的“贡品”无动于衷。

这些“贡品”中有英国装备最大口径火炮 110 门的金质、银质“君主号”战舰模型,铜制“西瓜炮”数门、卡宾枪、步枪、连发手枪,天文、地理、气象、测量、里程计算、演示器11 件,天体运行演示仪、大型地球仪、自鸣钟、望远镜,黄色轿车两部,蒸气机、棉纺机、梳理机、织布机······

它们都是英国工业革命以来科技发明的精华。

除了“贡品”,英国使团中还有精通军事、化学、天文、力学、制图、航海等各种学科的专家。而那时,英国一个工匠要去美国都被英国政府严厉禁止。

马戛尔尼还曾邀请清朝一位大臣参观英军操练和武器装备,但却遭到断然的拒绝。

马戛尔尼在此后拿中俄两国做比较分析:

“一世纪前,俄罗斯刚脱离野蛮阶段,一世纪后,它尽可能在欧洲诸国的工艺和军备中占有一席之地。两千年前中国的文明程度已接近或相当于今天的中国。两国都是专制政府,人民都是奴隶。俄人的天生创造力在一定程度上多半被严寒制约,发展不如中国那样易于觉察。”

“那么,我们要问,为什么两国在进步上差别如此巨大?我认为,首先,有两个原因。俄国邀请和鼓励外国人向百姓讲授工艺、科学和生产知识。

中国则骄狂自大,加上排外,所以拒绝和禁止外国人往来

。

”

“俄语容易学,百姓学外语也不困难,汉语则十分难学,学习方法有缺点,需要一个人花半生的时间方能运用,而且他们除自己的语言外不知其他语言。一个有青春活力,力量和知识日益增长,

另一个年迈多病,目前的情况下不可能有任何变化。

”

当然,英国政府派使团来中国,不是因为他们是中国人民的好朋友,而是因为他们想与中国扩大贸易往来。但是不管英国政府的动机究竟为何,对于中国而言,这都是一次认识世界、改变封闭状态的绝好机遇。

可惜,我们没有抓住这个机遇。不但没有抓住这个机遇,我们真正的家底还被人家英国人看穿了——“中国不是富裕的国度,而是一片贫瘠的土地,不是靠农业发展,而是社会停滞于农业。”

马戛尔尼的结论是,大清帝国是

“

一艘破烂不堪的头等战舰”。

而在地球另一端的美国人,正在想方设法的偷师英国的工业技术。虽然美国人的这种做法很不道德,但是它却让美国在此后成为工业化国家的一员。

套用一句有名的鸡汤,今天的你,会感谢曾经拼命的自己。

1812年,第二次美英战争爆发,英国军队还能杀进美国首都华盛顿,把白宫等政府大楼付之一炬——如果那时候美国有圆明园,估计也难逃被一把火烧掉的命运。

但是一百多年后,英国却要央求美国政府出兵去欧洲,帮助协约国对抗德军。

曾经的大英帝国风光不再,取而代之的是曾经不堪一击的美国。

看穿了大清帝国外强中干的虚弱本质后,英国发动侵略战争只是时间问题而已。

马戛尔尼走后才三年,1796年,大清帝国爆发了白莲教大起义。这场起义从侧面印证了马戛尔尼对中国社会情况分析的正确性。如果人民衣食无忧,又怎么会揭竿而起?

白莲教起义军在历时九年多的战斗中,占据或攻破州县达二百零四个,清政府费了九牛二虎之力,耗费军费二亿两,相当于四年的财政收入,最后才勉强把起义镇压了下去。