导言:

通过回顾本科毕业设计家庙/自宅设计,讨论一“旧”物祠堂之概念,如何以新的方式回答中国的“家”型问题——即蕴含中国人家族观念的房子可以是什么样子。这一探问既为祠堂在中国人伦社会中的意义(祠堂对于家族观念塑造的正面价值)进行思辨,同时尝试将祠、庙所具有的精神性嫁接回日常的生活之中。

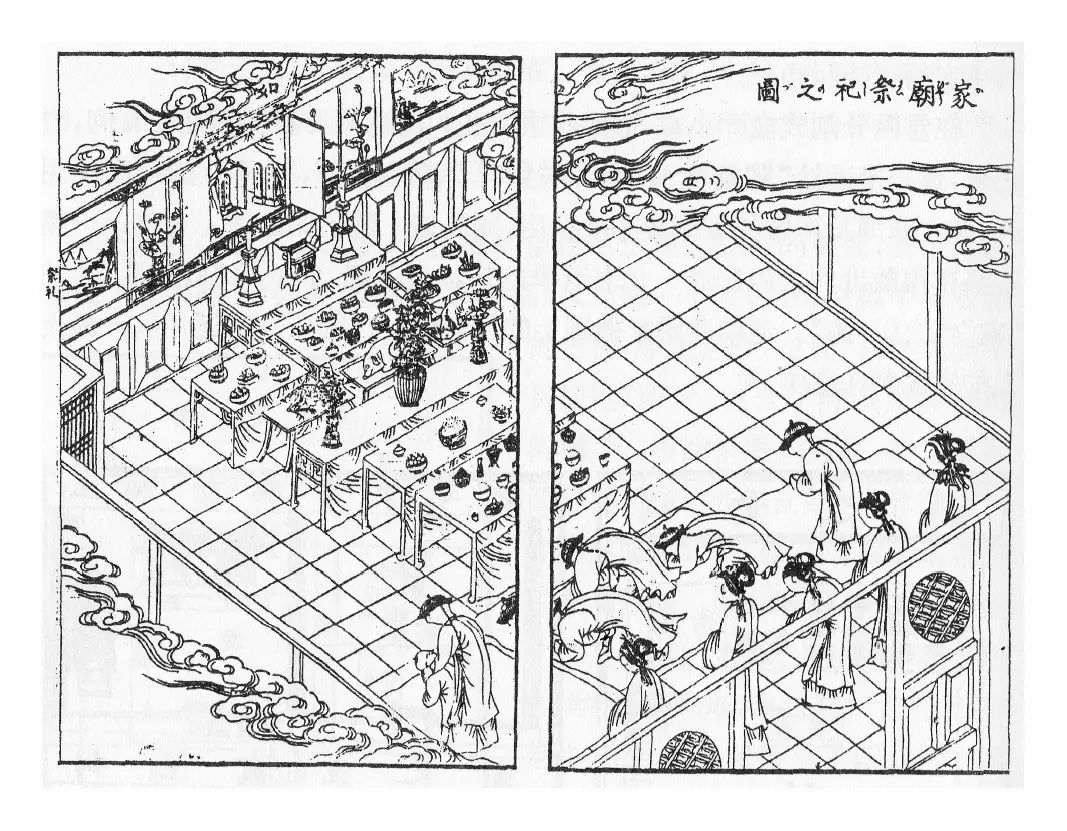

家庙祭礼之图(中川忠英《清俗纪闻》卷十二)

解题

在【徽祠记】第三篇的《祠堂的变迁始末》中,详细地描述了祠堂、家庙作为宗法建筑的历史沿革,而本文所指的“家庙合一”的概念,实是借用“家”所代表的日常性与“庙”所代表的精神性而用家庙二字——所以准确是“家与庙的合一”。作为宗法建筑的祠堂家庙固然重要,但这次设计的目的,既不是对其进行历史文献考据,也不是要还原古制的祠堂家庙,而是立足于中国人的家族观、中国民居的营造逻辑,探索具有现代性的半宅半庙空间。

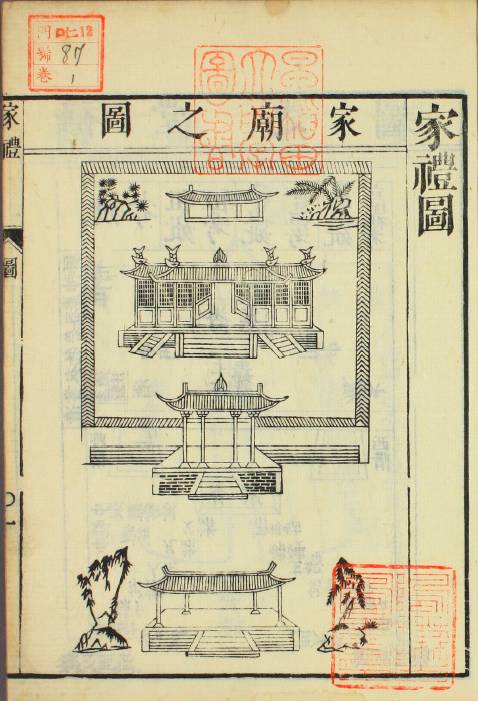

《家礼》中的家庙图

家庙合一

日常的神性/神性的日常

许天心

设计缘起

二零一五年九月,续修家谱工作进入收尾阶段,来自族亲的募款最终结余十几万。当时有人提议能否用这笔钱再次募款,重新盖一座许氏祠堂。虽然当时没有定论,但重建祠堂一事,已在家族内部提上议程。(许氏的祖祠原本在庐江县城的南部,文革时被破坏后彻底倒塌。文革后,许氏祠堂的土地,被政府征用并规划为一条城市公路,那块地就再也不属于我们了)。祭祖扫墓和续修家谱两事,加之后来重建祠堂的议论,萦绕在我脑中,对我毕业设计的构思产生了直接而深刻的影响。

同年次月,王灏老师指导的毕业设计正式开始。根据我的理解,核心要点总结如下:

毕设以“在野建筑学”为题,场地位于徽州黟县的碧山村,聚焦中国乡村或城市的新民居审美的创造,形成一个建筑师、学生与匠人共同协作探讨的工作坊机制,改良传统工艺,嫁接当代的设计精神,建立“在野建筑学”与“学院建筑学”的联动关系。

碧山村航拍

起初是王灏老师提到“家庙”这个概念,我希望结合祭祖和修谱经历,构思一座建于家乡徽州的“家庙”。我将这个半宅半庙的房子当作是为父母、家乡族亲建造的一个祖宅,可供他们停留居住,也可在清明等祭日回乡供奉先祖、举行仪式。

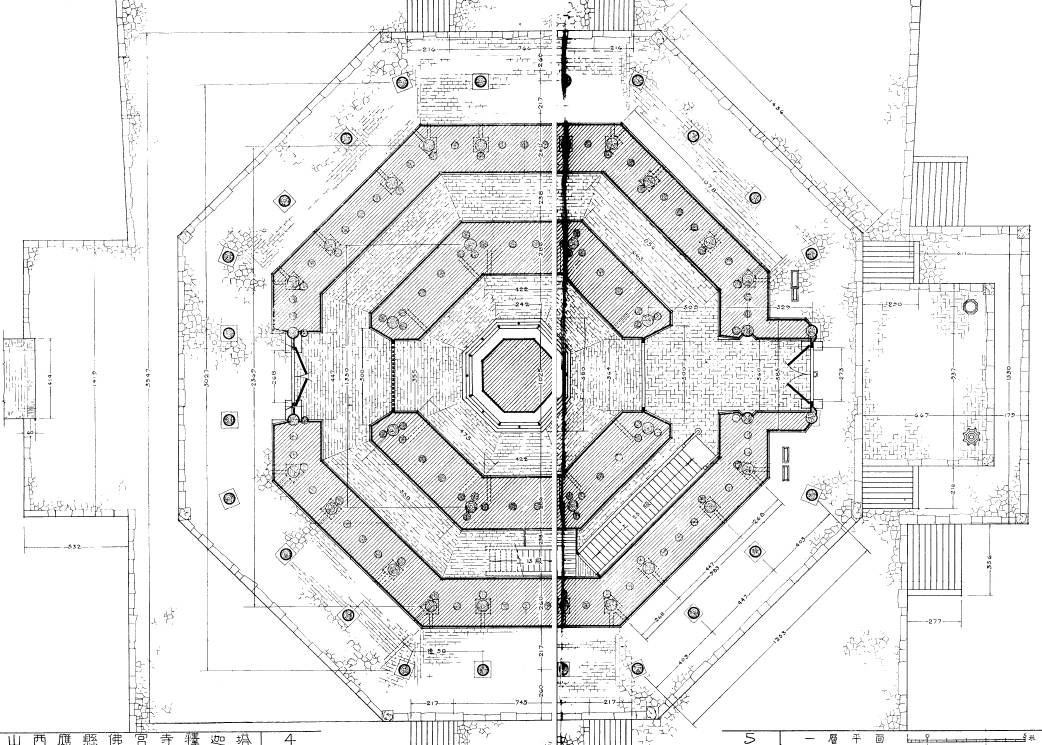

平面

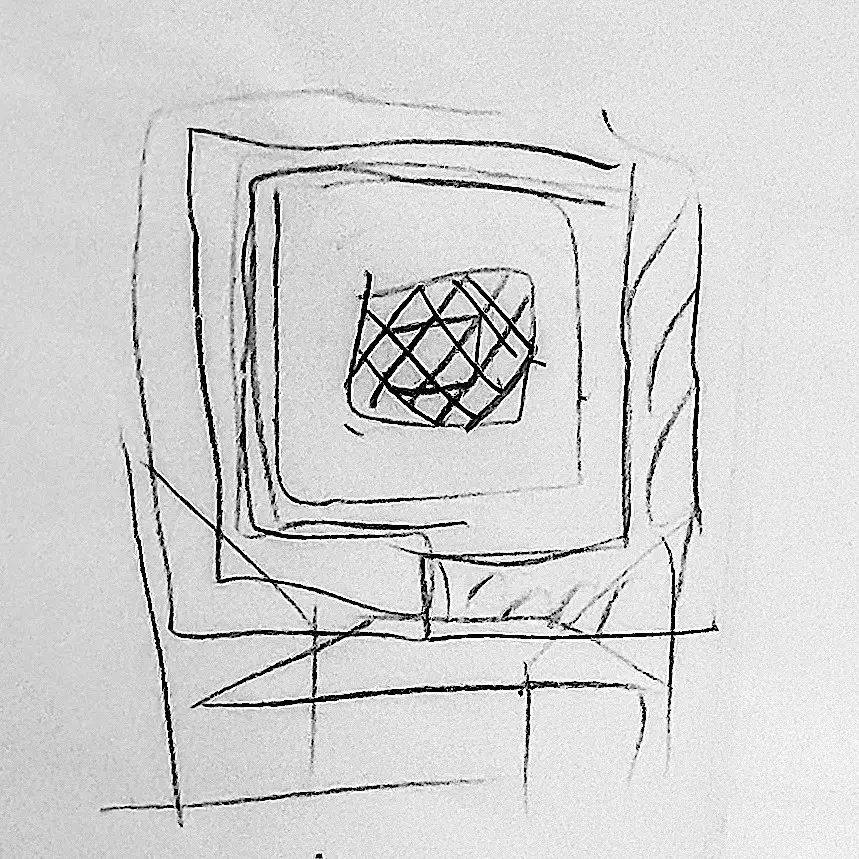

第一张平面草图,

山-村落-院子-家-庙-家-院子-村落-山

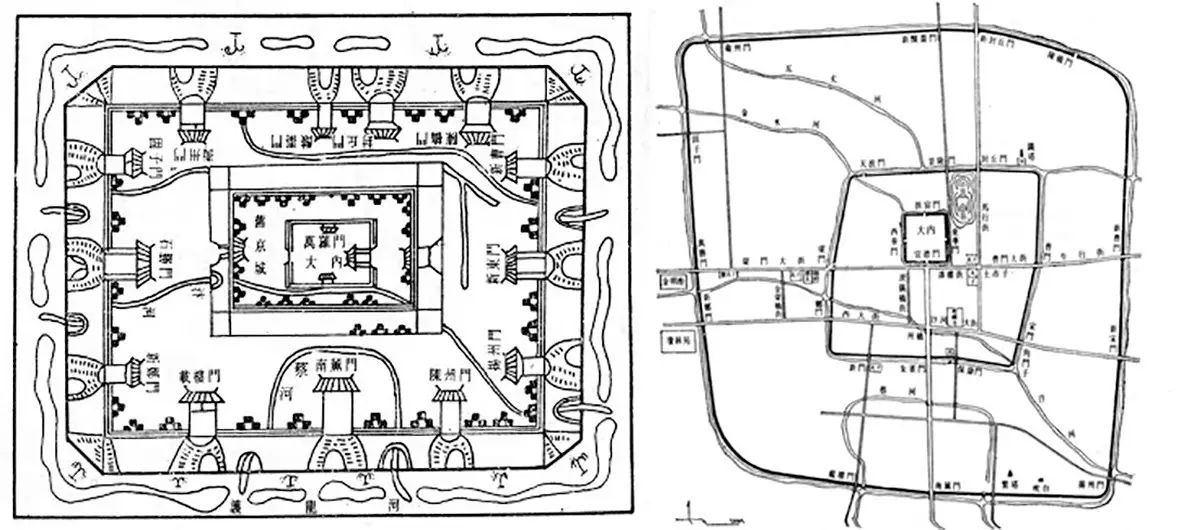

当我开始构思这个“家庙”时,首先需要想清楚“家与庙”的布局关系。两者可以是左右并排(左庙右宅)、前后两进(第一进为宅、第二进为庙)或内外包裹(内庙外宅)。中国的“家”型问题,一定要从中国人的家族观念入手。就这个思路而言,家庙的平面布局,需要图示化、空间化“家族凝聚”的意象。因此当时非常倾向使用回字型的布局关系,认为其有潜力塑造向心、递进、环绕或是内外合一的空间意象。我们所熟悉的北宋汴梁的城郭、民居中的四合院、塔类建筑平面都具有同构的关系,也非常像费孝通先生描述“差序格局”时的人伦涟漪。如果在回字平面中置庙于内部,则由建筑中心具有精神性的庙堂空间,到环绕其外的日常起居的家,再到外围的院子、村落和山峦……构成一套由内而外有序延展的空间格局,层层退晕又向心凝聚。“回”型不仅界定了建筑内部的空间结构,还包含了建筑以外更广阔的抽象联系。这种同时容纳山川结构、村落秩序、再递进到一个民居内部结构的涟漪关系,在很多意义上具有原型意味。

北宋汴梁城郭图,图片来自网络

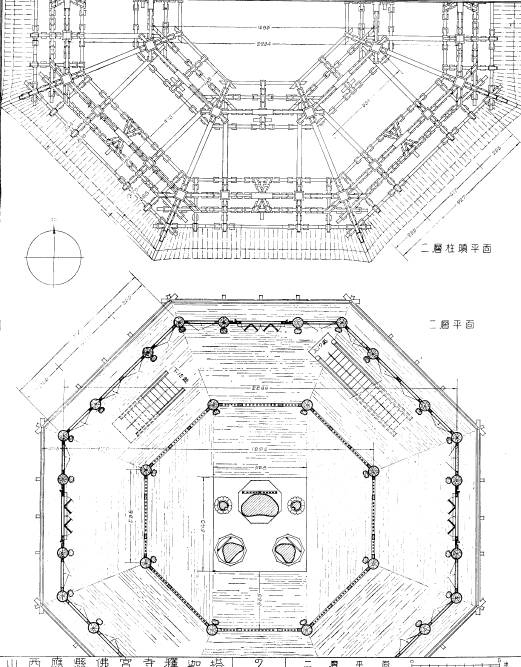

应县木塔一层平面图,

图片来源:《应县木塔》陈明达

有趣的是,如果按照《家礼》中的规则布局“立祠堂于正寝之东”,庙堂通常会被独立于居住空间单独排布。然而,这组相互嵌套的关系,像是暗含了将精神性回归日常的隐喻,将两者组织为一个整体,让其变得充满内在的张力。换句话说,日常与神性何尝不是生活的皮骨两面。古人讲求文质并美,寓于日常中的神性更具有脱俗的超越感,而神性中的日常也更具世俗的温情。

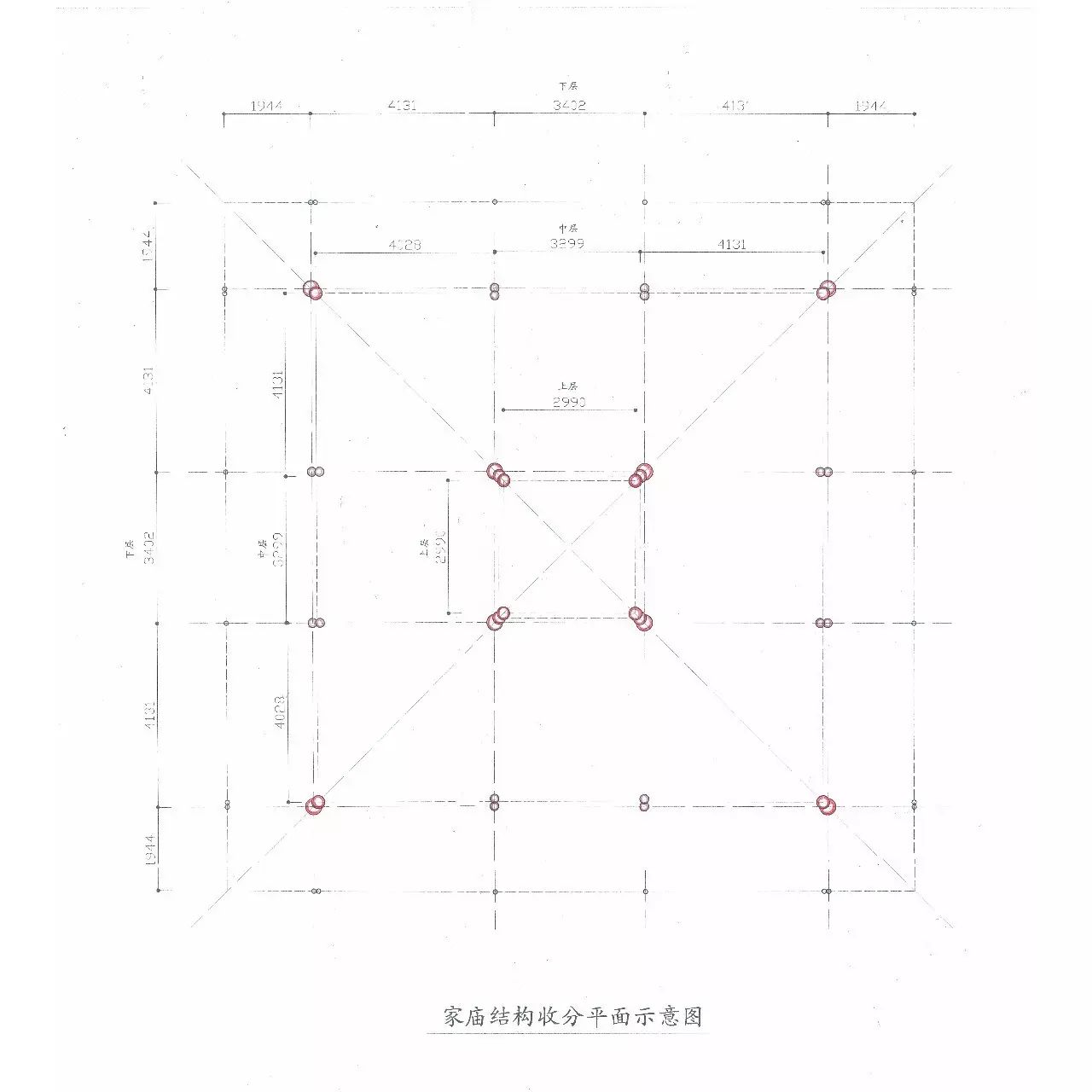

中期-结构平面,柱的关系

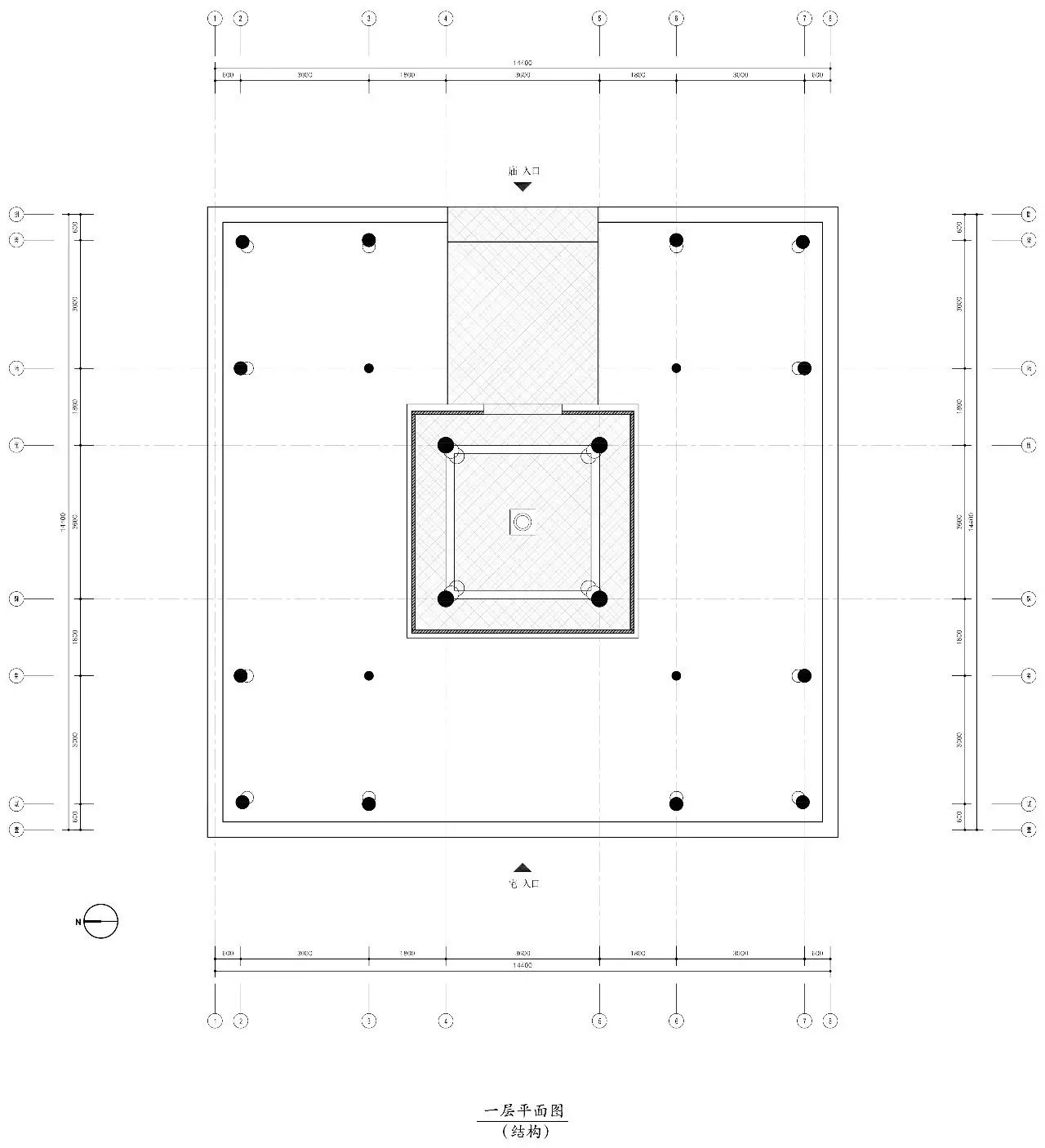

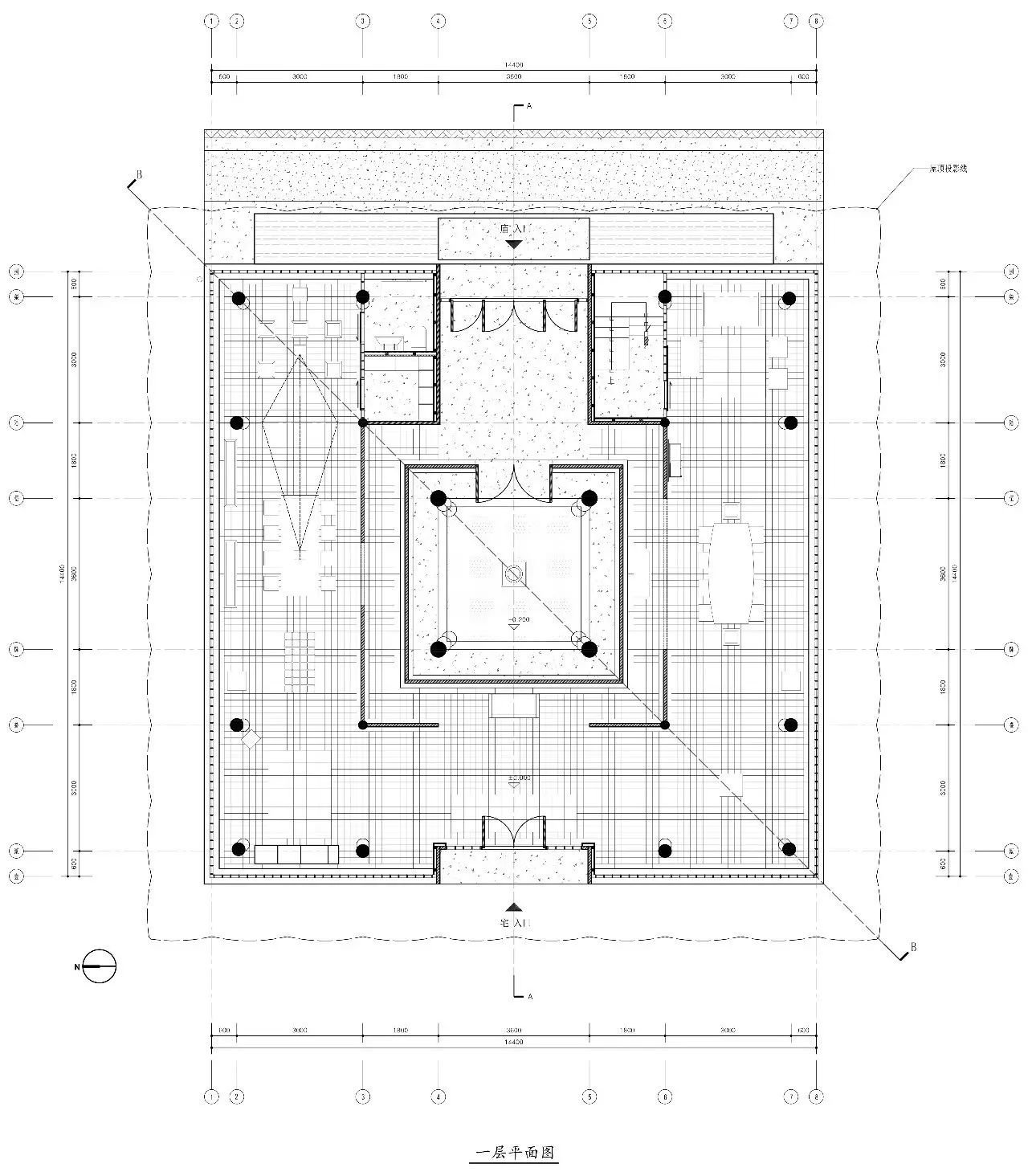

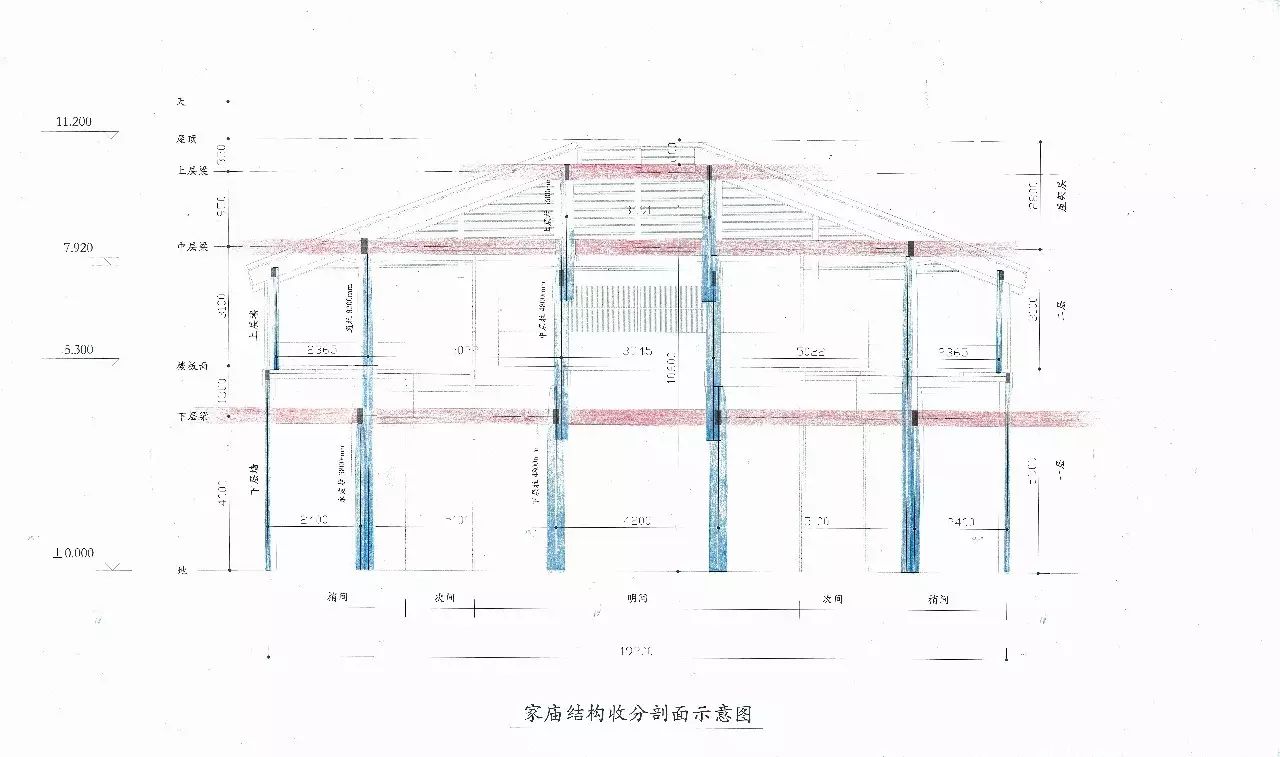

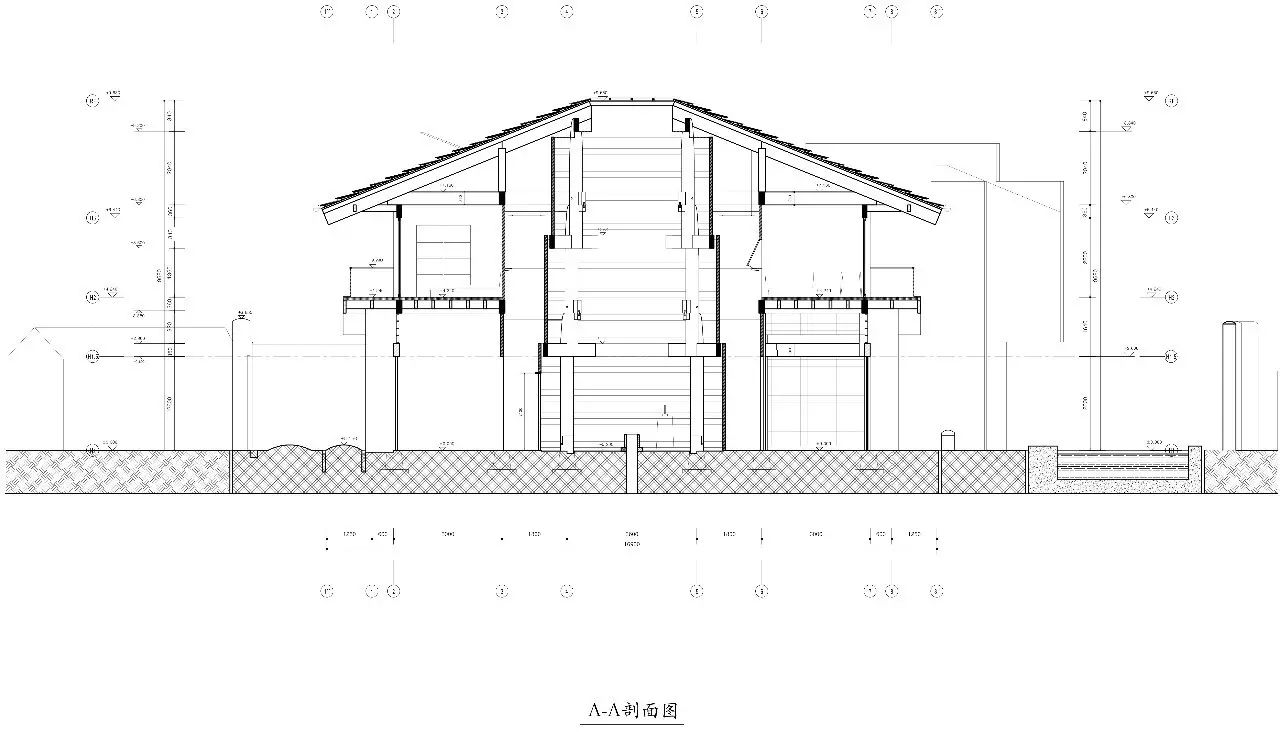

事实上,这个回型的布局,让我真正将家与庙作为一个整体来思考。下图第一张是设计完成时的结构平面。图中浅灰色部分是“中心庙堂”以及一段过渡性的入口空间;白色部分的“家”呈扣住的U型。家与庙各设独立入口,意味着平时可以只从“家”的入口进出,庙一侧的入口只在举行仪式时开启,如果以“庙”门为建筑的正面,那么“家”门实际上是后门,但在日常使用中正反是相对的,重要的是提供对称均等的柱网以建筑方向。其次,利用入口的空间深度区分了家与庙的等级。

结构内柱4根,外柱16根,在充分考虑到木材尺寸和悬挑长度的基础上进行排布。

结构平面(一层)

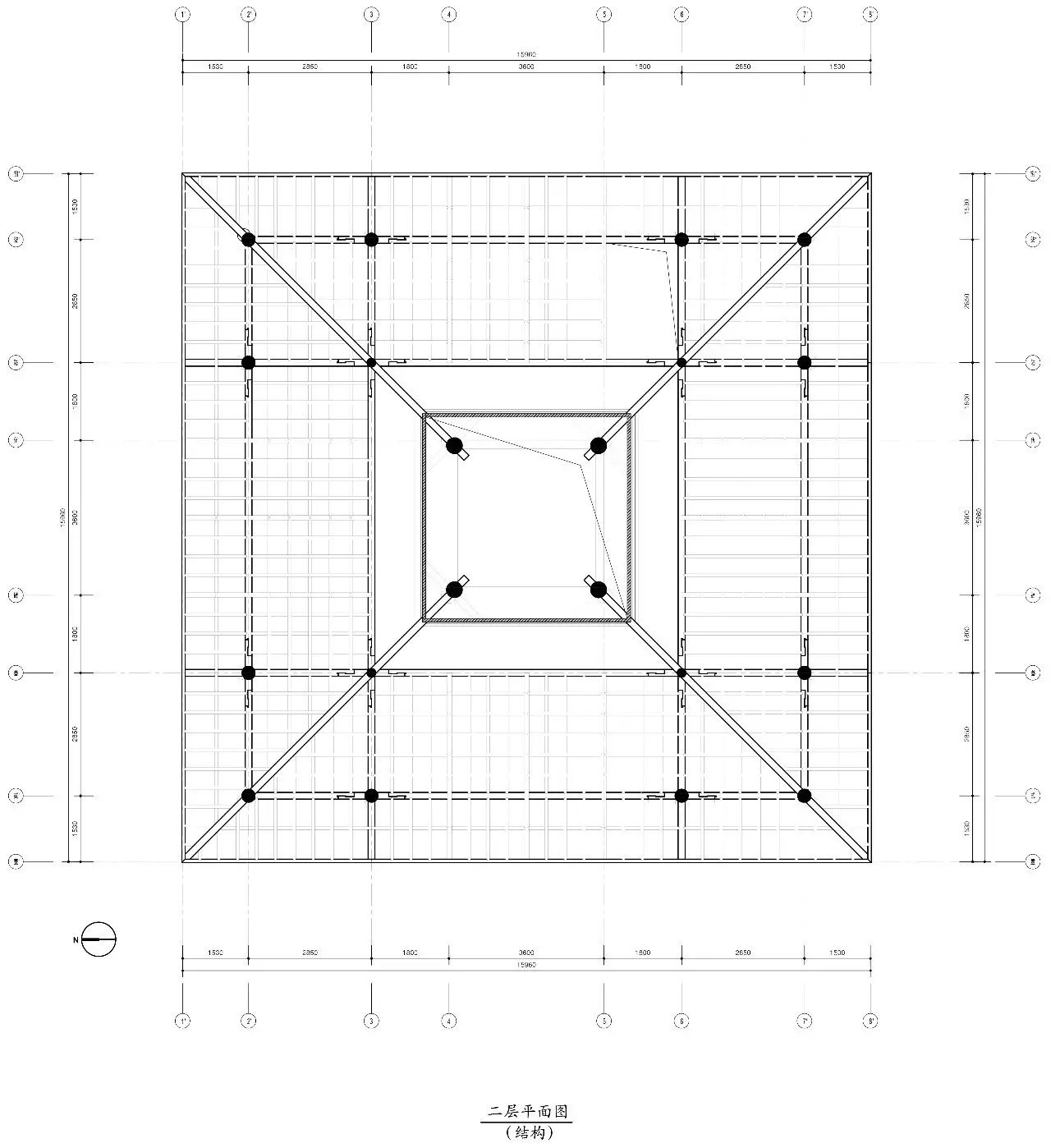

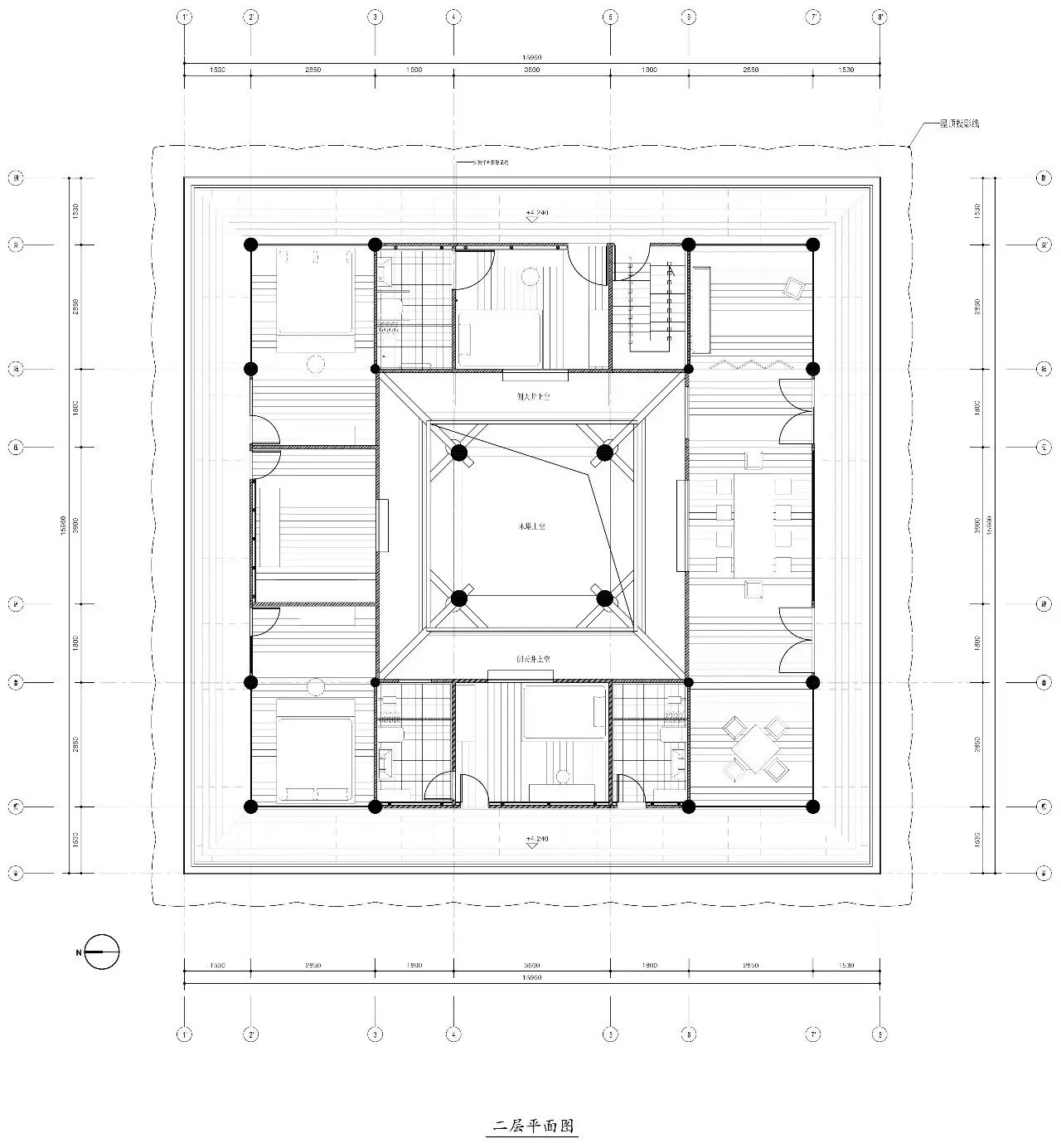

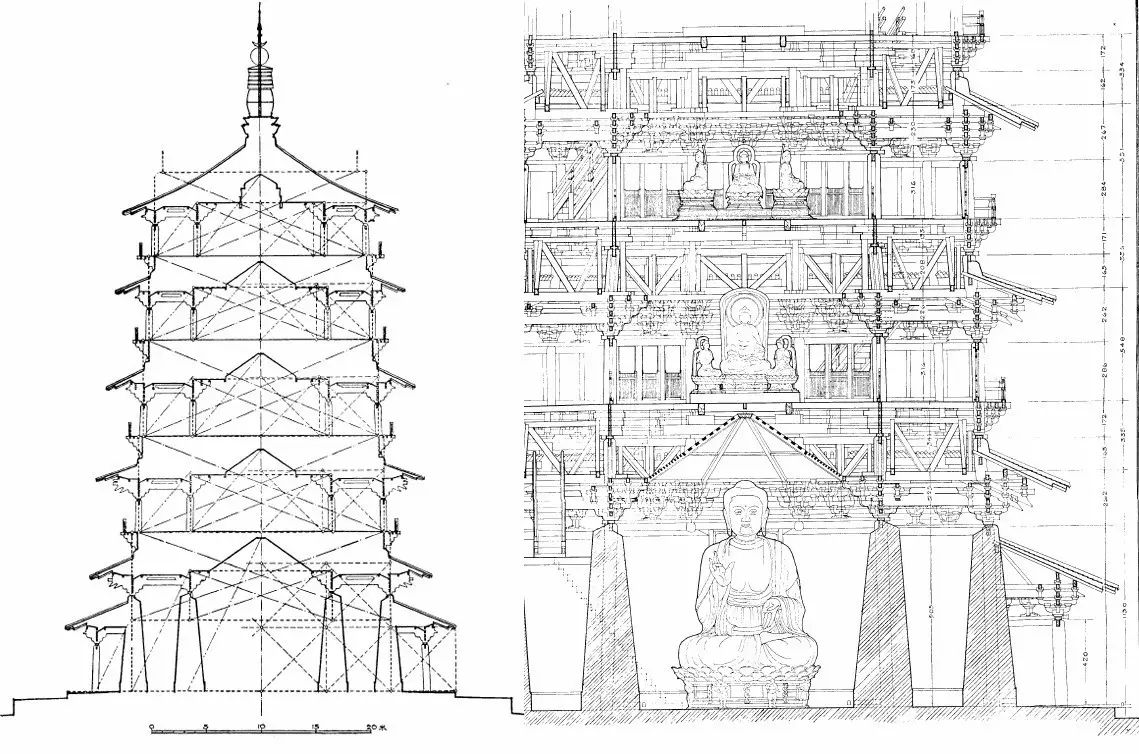

看似规整的柱网,其实与传统的木结构柱网有着微妙的区别。可以看出外柱面阔三间,4根内柱却小于外围明间(中间最大跨度的一间),内外柱像是两套独立的体系。这组错位的内外柱关系,在二层结构平面中(下图)可被解读为:平面柱网由每个角部4根外柱+1根内柱组成的框架,经中点两次镜像,再连接八根主梁构成。因此这个柱网关系,已不是单向复制的榀架结构,而是一个四向的整体木结构。现实案例中应县木塔就是一个八边形的整体木结构。

结构平面(二层)

应县木塔二层平面、二层柱头平面,八边形的整体木构,图片来源:《应县木塔》陈明达

下图是设计完成时带家具的一二层平面图。庙堂空间被一道木垒砌墙塑造成封闭的桶状空间(可结合下文中的剖面辅助理解),这个庙堂空间实际上是一个三层通高的室外空间,层层抬叠的木墙与木柱,将人的视线和精神引向9米多高的一口天井。这个空间唯一的光线来自顶部的洞口。地面将是三合土夯筑的,而正面应是一尊祖先像和龛位;外围的日常起居空间,是一个完整连续的U型,其间只由轻质的隔断或地毯划分几组功能区域。我用玻璃砖作为主要围合材料,在室外与家之间营造柔和、明亮而均匀的光环境,与“庙”的空间气质形成差异。进入室内后右侧,可会客、吃饭、阅读或休息,尽端是通往二层的楼梯。左侧完全为我母亲量身定制,可办小型画展、绘画教室甚至酒会、观影会,尽端是卫生间和储藏室。两者之间有一圈内走廊,可让人在室内走通。

柱子与围合墙体保持分离,结构独立地塑造空间气质,空间开始由线性的梁柱主导,围合墙体也由此清晰地成为建筑的附属要素。中国的传统木结构建筑中,绝大多数是“墙包柱”做法,而这一次选择皮与骨的分离,除了考虑到密封问题(窗框、门框、玻璃围合等),还有意识地让结构线条,可在空间中被清晰地阅读。

一层平面

二层包括一间客厅、四间卧室和一间储藏室。上到二层,首先会走到室外的走廊,由一周的室外走廊进入所有房间。这是二楼唯一的流线,可饱览周边全景,这种空间设定非常像中国古代的塔类建筑。有趣的是,在中日的塔类建筑中,又只有中国的塔能够爬到各层平台眺望。

二层平面

应县木塔室外平台,远眺周边村落,图片来源:《应县木塔》陈明达

因文章主题原因,没有在本文中涉及场地、周边关系以及三个辅助用房(母亲的画室、独立厨房和独立浴室)的说明。

剖面

剖面草图,层层墙柱向心抬叠,庙堂沟通天地

中国的“家”型问题,一定要从中国人的家族观念入手。

“凝聚”、“团圆”一向是家族观念中最为重视的,以血缘为纽带构建起的社会组织,正是依靠族人聚拢而得以成立。在前文谈及的平面格局的基础上使这一意象空间化,成为剖面构思的出发点。

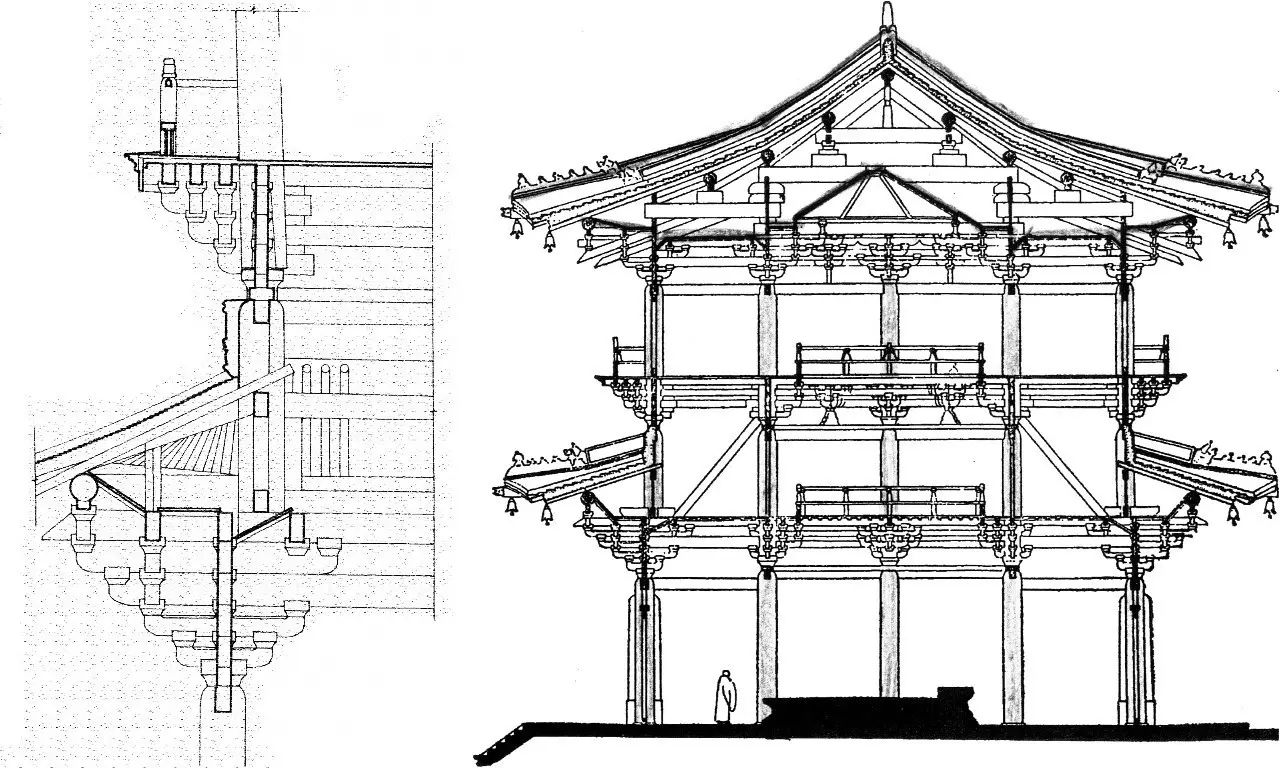

几乎同时,在翻阅的传统木构资料中,发现了一种梁柱关系(下图第一张左)。这个在宋《营造法式》中被称为“叉柱造”的大木作节点,为解决上下层之间柱子续接的结构难题而出现,因此多运用在楼阁、塔等多层木结构中。意思是说,“叉柱造”做法,解决了柱子需要上下拼接的情况下的梁柱交接问题和结构牢度问题。古人上千年的木作经验,使这个结构细部不仅停留在单纯的解决问题,还在不断改良的过程中,逐渐让这组柱与柱的上下关系形成向内收分的独特特征。我们可以在独乐寺观音阁以及应县木塔的剖面图中(下图第二、三张)清晰地阅读到,这两座木构建筑随着层数增加,体量逐层缩小,虽然一层的变化很小,但积少成多,最终形成一个上细下粗的稳定图示。这既是一种木材受力的客观规律,也是古人在结构的视觉表现与受力原理之间尝试平衡的智慧。

我在剖面构思初期(如上草图),尝试发挥这个错位关系,让所有上下柱子向中心错位,获得结构形态收拢聚合的特征,这又可以与“家族凝聚”的观念发生关联。

如果将这个剖面关系与平面、结构一同考虑,“回”字型的平面、墙柱抬叠收拢的剖面和收分错位的接柱关系,可以共同表达“向心”、“凝聚”的空间意象。

左:独乐寺叉柱造局部剖面,右:蓟县独乐寺观音阁剖面,图片来源:《蓟县独乐寺》陈明达

左:独乐寺观音阁建筑立面收分关系,右:独乐寺观音阁建筑内景,图片来源:《蓟县独乐寺》陈明达

应县木塔剖面,图片来源:《应县木塔》陈明达

中期-结构剖面,柱子收分聚拢的关系

庙堂空间,内含了一个“塔的负型”,是三层通高的室外空间,而环绕周边的起居空间则是单层空间。因此在剖面上,形成一个凸字形的空间结构。这也为塑造家与庙的空间气质的差异提供了条件(水平与垂直)。

家庙剖面

家庙效果图

剖面透视图

阴天中午的家,紫红色地毯和灯,一副罗斯科的画

晴天上午的家,木椅,院子的木兰

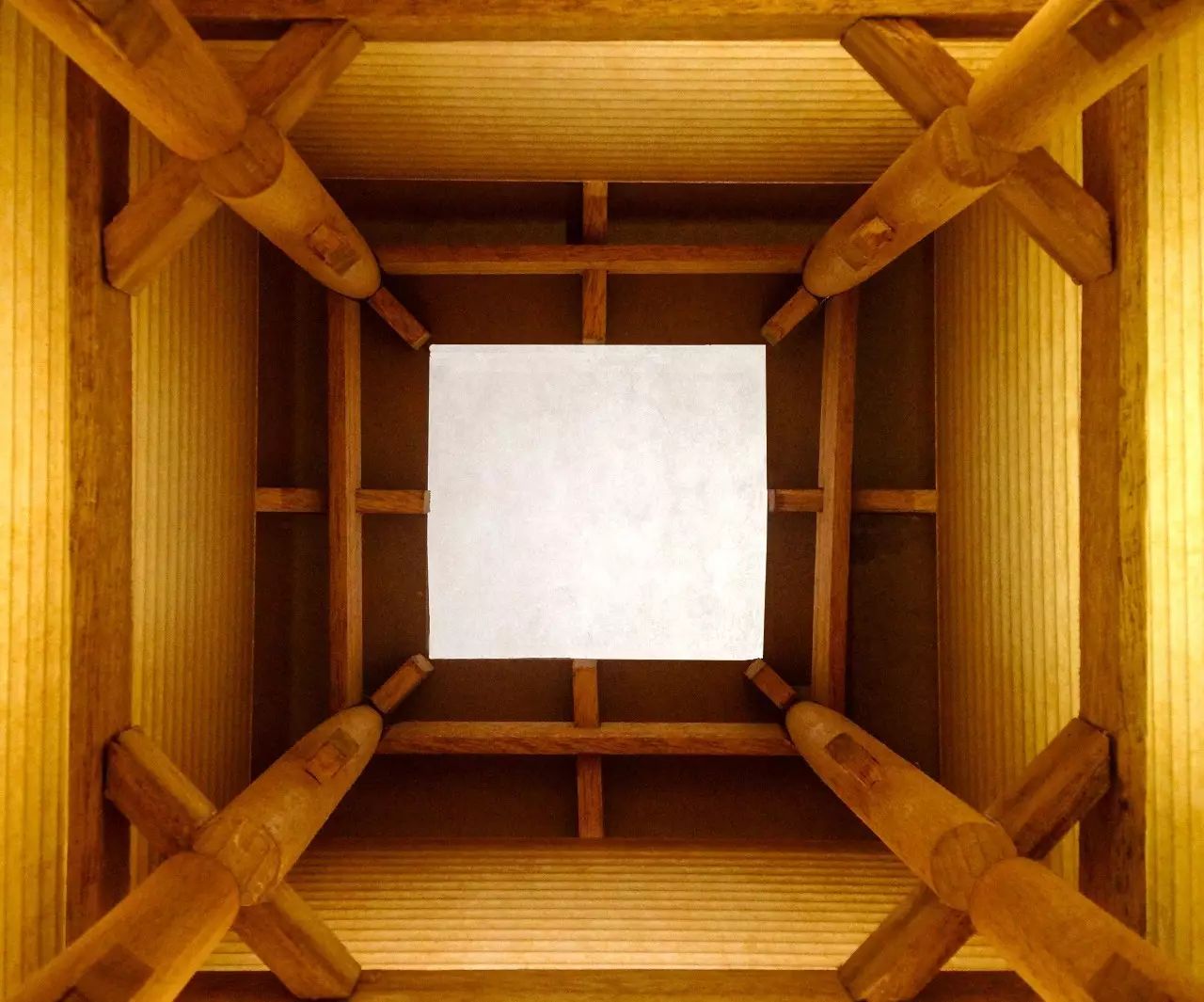

庙堂仰视

庙堂仰视

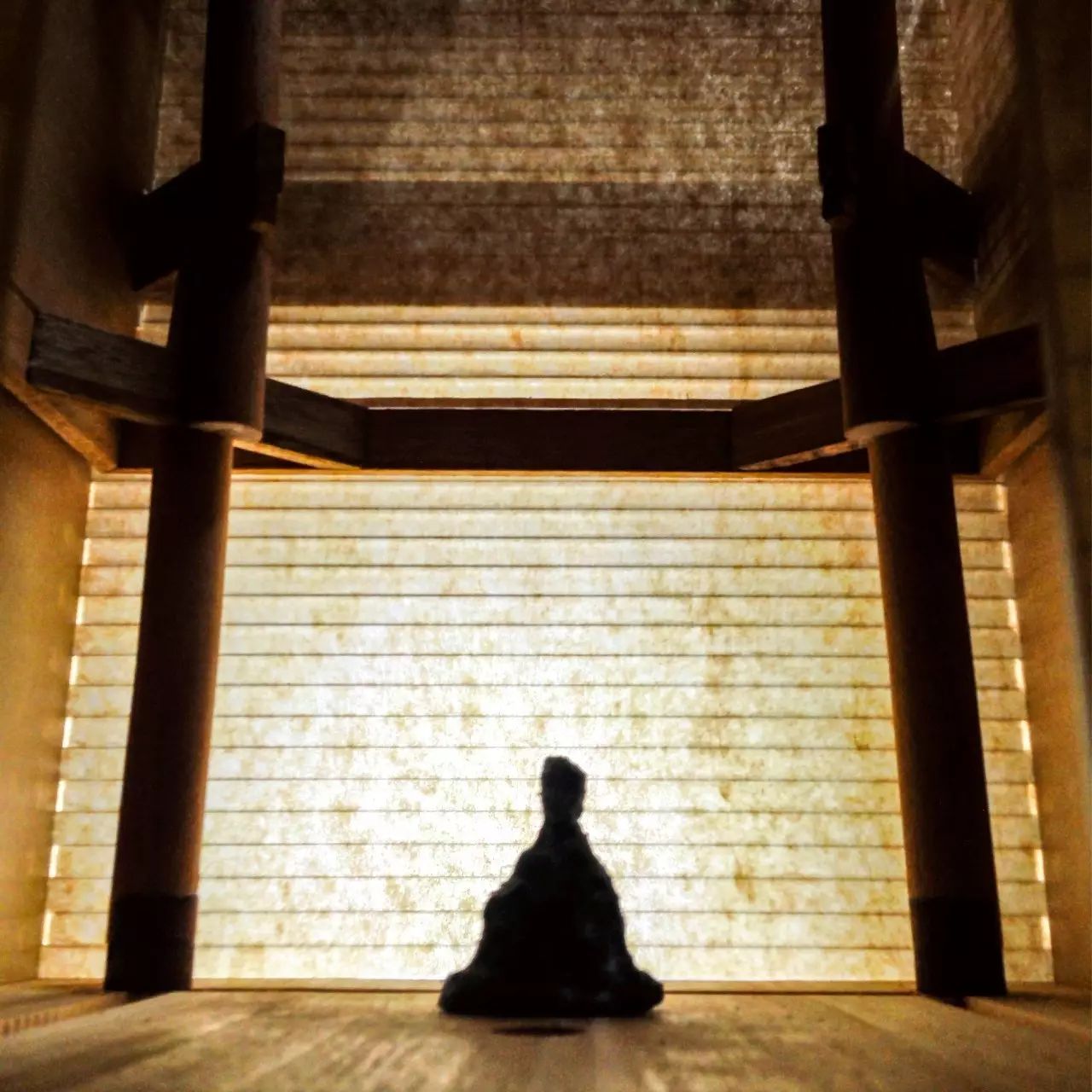

庙堂正视,祖先坐像

日常的神性 / 神性的日常

日常与神性何尝不是生活的皮骨两面。古人讲求文质并美,寓于日常中的神性更具有脱俗的超越感,而神性中的日常也更具世俗的温情。

家与庙的合一是日常性与精神性的合一,中国古人经常爱用一种互为向背的概念来描述一个事物的整体,比如皮骨、形神、文质、法艺。这多少是在提醒我们,两种看似对立的概念,在一个完整的事物中总是同时存在,相互转化的。这两者的关系,时而对立矛盾,时而主次分明,时而相生相克。

一次下乡考察,我走进一位老农家里聊天,厅堂里一张八仙桌一对扶手椅摆放整齐。我一坐下来,就在意到对面墙上一扇窗户刚好高于我的视线,我疑惑这扇窗户,到底为谁而开?当我起身离开,看到厅堂供桌上壁挂一祖先龛位,这时才明白其中的道理。开一扇窗户最基本的作用便是通风采光,是极其日常的需求,而另一方面,一扇窗户为祖先而开,那便是一种敬重。但事实上,这窗户到底为谁而开没人能够证明,除非你相信有一个东西,在比你高一些的位置里,在比你早一些的时间中。