![]()

袁凌|文

引子

三年多以前,我披露了一群女人们在辽宁马三家女子劳教所里的遭遇,引发不少关注。其后劳教制度被废除,这些女人也都走出了劳教所的高墙。

告别高墙和半世纪的劳教制度后,她们的生活,似乎获得了新的可能性。

但是现实并非如此乐观,她们以后的生活大多遇到了各种各样的困难,上访之路并未就此终结,而身体却往往累积了沉疴,其中不少与劳教期间的超强劳动和体罚虐待有关,导致她们的生存越来越艰难。

三年过去,当初我采访的主要人物之中,好几位身患癌症已至晚期,有的已经离世。有的在获得一定的处理补偿之后,又遇到了二次伤害,多数人仍奔波在上访路上,还有人再一次走进高墙。

面对几位当事人已离世或不久人世的现实,我想把她们的现状记录下来。她们的上访诉求,有些可能难以解决,她们的性格可能已经被生活扭曲,但她们的生活困难和身体疾病,像任何一个普通人一样值得关注,这是我在几年之后再次提笔的原因。

盖凤珍

2016年4月12日,最后一次走劳教所的高墙三年后,盖凤珍去世了。

几年以前,我在北京南郊民房里第一次见到盖凤珍,她拄着拐杖,直不起腰。原因是她的腰多年前因口角被人踢坏过,有残疾证明,以后又在劳教所里的艰苦劳动和体罚中加重。她最初的上访原因就是腰部被踢坏。她高挑的个子不得不弯下来,牙齿也嚼不动桌上的东西,当时她从马三家劳教所里出来时间不长。以后的几年中,她的身体状况一步步恶化。

2013年,盖凤珍因为输卵管癌做手术,切除了一个肾。2015年她拿手中拐杖砸坏了阻挡她去见巡视组的沈阳警察的鼻子,被判伤害和妨碍公务入狱,以后由于咯血办理监外执行。2015年8月,在沈阳市肿瘤医院,盖凤珍确诊为肺癌晚期,已经全身转移。妹妹和朋友描述她当时的病情,“吐血拿盆接”,佝背戴镣铐坐轮椅去就医。

以后盖凤珍在北京和沈阳两地求医,“药吃了无数”,总费用达到了40多万,部分由自己承担。治疗没有明显的效果,盖凤珍全身疼痛,“没有一天不疼”。因为四五年前离婚,又无子女,只有妹妹能照顾她。最后一次住院,政府部门负担了医药费用。

患病的晚期,盖凤珍头发近于掉光,全身起水泡,痒痛难忍,无法穿衣服。去世之后,由公安机关和社区送去殡仪馆,但是并没有火化,原因是盖凤珍生前留下了遗书。

![]()

这份去世前一个月立下的遗嘱要求,在她二十余年的上访诉求没有得到“合理、合情、合法的说法”之前,任何人包括亲属都无权火化她的遗体,“必须有一个合法的说(法),还我一个公道后,才能入土为安!”

在一张狭窄的床上,浑身水肿的盖凤珍无法穿裤子,只在裆间裹着一块遮羞布,手举着遗书,眼目紧闭,肿胀发亮的两腿和遗书上四处捺的血红一样令人惊心。这张遗照,是盖凤珍留给世界最后的影像。

盖凤珍去世后一周,政府部门和社区一起找到她的妹妹,商量火化适宜。由于这份遗书,妹妹没有在火化单上签字,盖凤珍的遗体因此一直停在殡仪馆的冷库里,冷冻费用由政府负担。

郝威

2016年的盛夏,我在南郊桓兴医院里再次见到郝威,起初并没有认出她来。由于化疗,她的头发掉光了,癌肿四处扩散,身上有很多鼓包,完全消失了那份艺术家的气质。

当初郝威是一个地地道道的艺术家,主业是油画和雕塑。她是由于购买一幢没有按时交付的商品房,莫名地走入上访人员队列,又与劳教所、看守所结缘的。

2015年8月,郝威发现肚子疼,到医院做b超,说是尿道结石,用机器碎石治疗不成功,又吃中药,仍旧疼痛。春节之后到北京昌平中医院做CT,才发现并非尿结石,而是肾肿大,最后在协和医院经过穿刺,才确诊为淋巴癌晚期,被安排到桓兴肿瘤医院治疗。但在住院之前,郝威又被当地警察带回大连,住在宾馆十几天,耽误了病情。

直到四月份,才开始正规治疗,一连六次化疗疗程。七月份我在医院见到郝威时,她的床头挂着第三次化疗的药瓶,一天要挂七八袋各种药水,头发掉光,恶心,记忆力下降,手哆嗦,浑身无力,“看我现在还成,说不定哪天嘎嘣了”。

郝威的身上,四处是扪摸得到的癌肿,肋部的轮廓达到十几厘米,凸出很明显。脖子前包着一副绷带,是化疗用的植入枕头,要携带半年。通常是在手臂上埋针,但郝威贫血,血管太细,损害会更大。

每次化疗的花费一万多元,前期检查的费用也达到每天一万多元,所有的医疗费用来自于亲戚救助。

眼下郝威的指望,是卖掉地处昌平马池镇白浮村的一处房子,这是父母名下早年购买,留给郝威的。

眼下郝威奔波在南郊医院和这幢顶北边的房子之间,一同奔波的还有走出校门不久后的女儿梦影(化名)。在这幢空荡凌乱的三层房子里,随处堆叠的油画和触手可及的雕塑品,与药品以及成堆的上访材料杂陈,显示了郝威人生的裂痕,只是前者已经蒙尘。

郝威的油画中,有一个“受伤者”系列,主题是头部缠满绷带的女性,只露出嘴或眼睛,有时带着泪痕,背景包括十字架、长城,也有云朵和小鸟。梦影说,这是母亲在走出劳教所之后画的。起初,她的眼里只有怒火、仇恨和恐惧,“连一个给我的拥抱都没有”。以后在女儿劝说下慢慢平静下来,开始画这个系列。曾经想画满一百幅,却被严重的抑郁症打断了。

![]()

抑郁症发作之时,郝威兼有狂躁和沮丧的症状,经常陷入被迫害的想象,狂躁时很亢奋,抑郁中又几度试图自杀。今年6月初,郝威再次出走想自杀,梦影跟上去,说要死一块死。最后因无钱被出租车拒载。

郝威手臂上有多处割腕伤痕。十八岁那年,梦影就目睹了母亲割腕。这和上访之前的母亲是不同的。那以前,虽然是单身母亲,郝威却是个能干漂亮的妈妈,设计过大楼、风景区的建筑,画画之外,唱歌跳舞诗朗诵都在行,一人带着女儿去新加坡打工,又为了女儿的身体从那里回来。

“小时候在大连,我最幸福的记忆是放学回家,妈妈在画画,进家门能闻到画布的油漆味。妈妈给我炸香椿饼,我学唱歌,屋子里充满了声音和香气。”虽然缺少父亲,梦影却从未觉得有多大损失。爸爸在梦影的世界里几乎不存在,只有高考后妈妈想要爸爸按离婚协议支付一些学费,让梦影打了唯一一次电话,那个中年男人在电话里教育了梦影一通,却没有拿出钱来。

十八岁那年,差二个月参加高考,这样的日子对梦影一去不返。那天梦影和妈妈一起上街,却莫名遭到了一群制服男子的殴打,原因可能是误以为她们去上访。当梦影试图保护母亲时,拳脚不留情地落到了她地身上。她从没想到过“保护我们的叔叔”会冲自己扬起拳头。现存的一张照片上,被打伤的她和妈妈分别躺在医院的病床上,眼神空洞,“从那刻开始,世界完全变了”。

她觉得自己和所有的孩子都不一样,慢慢地也和母亲一样患上了迫害妄想症,分不清现实中的危险和想象的界限,人生也离开自己当初在大连学艺术的梦想,一步步走上低落的曲线。在沈阳上大学期间,一次次孤身冒着风雪去荒凉的马三家探望母亲的过程,成了她记忆中难以抹去的沉重底色。

26岁的她没有谈过恋爱,也没有什么朋友,神情郁郁寡欢,这和她旧照片上开朗的笑容适成对比,昨天曾有的幸福像是一个童话。

眼下梦影总算找到了一份儿童书插画的工作,但只是刚刚入门,陪伴母亲看病和照料起居的任务不断妨碍着她。在一次母亲化疗期间,梦影带着笔记本电脑在病房工作,却被前来探望母亲的“访友”碰落,电脑磕坏一角,梦影在病房伤心地大哭起来。

日常相处中,梦影尽力尝试着安慰母亲,譬如郝威化疗失去头发之后,梦影说“要不我也剪个光头陪你”,还在家里中麦苗给妈妈打青汁喝缓解脊椎疼痛。母亲对治病失去希望时,梦影说“妈妈你是走出了马三家的人,什么样的痛挺不下去”。但很多时候,母女处于情绪僵持的状态中,一句平常的话就会引起争吵和崩溃,亲情被持续的焦虑和抑郁消磨殆尽。情绪冲突的顶点则是母女手上分别的几次割腕伤痕,“不觉得疼,抑郁把感觉消除了”。

化疗的效果并不明显,郝威想要出国用好药治疗,负债累累的她,唯一的可能是卖掉房子,却乏人问津。对于电视和网络上偶尔看到的癌症痊愈奇迹,她会兴奋,而梦影也谈到一个星光大道节目上抗癌成功的事例。她也时常劝说母亲再度拿起画笔,在内心深处,她希望“画笔能带来奇迹。”

梅秋玉

第一次见到梅秋玉的时候,她租住在南郊一间异常黑暗的平房里,两旁的杂物堆得顶满了屋顶,只余一条甬道。在这个狭小几乎不透光的空间里,有一股泡菜味儿,来自于梅秋玉腌的几大坛泡菜。梅秋玉带着两个孩子,和在临终关怀医院护理病人的丈夫生活在这里。她有一张南方女子清秀的脸,不寻常的是额头的两条竖纹,和不小的烟瘾。这是上访和劳教生活带给她的印记。

湖北女子梅秋玉的上访路原自于计划生育,先后遭遇强制堕胎和数次拘留与劳教,因堕胎染上多种严重的妇科病,婚姻也在外来干预下破裂,本人漂泊异乡,以后又怀着身孕被送入马三家女子劳教所。她的遭遇得到了全国妇联的关注,在国家信访局和国家计生委介入下,最后达成有关部门补偿她一百余万元的方案。

第二次见到她,境况已大为改善。她搬到了大兴区西红门村,在那里的贵都公寓和宝祥居小区各买了一套40平米左右的小产权房子,用的是前述的国家补偿款。梅秋玉在这里买房子的原因,是方便一双儿女上学,此前女儿5年换了5家打工子弟学校。出于长期上访给家庭带来损害的义务感,梅秋玉也对婆家的生活进行张罗,给一直未嫁的丈夫姐姐找了一门湖北老家的亲事,办了一个热热闹闹的婚礼。梅秋玉住在贵都公寓,宝祥居的一套则是留给第一次婚姻的大女儿的。

![]()

虽然身体落下了长年的病痛,包括贫血、妇科病,腿脚在劳教所里被踩伤,心脏病加重,她还是对未来产生了希望。玻璃缸里养了几条金鱼,桌上还摆着给两次婚姻的几个孩子分别买的黑曜石,防止自己万一心脏病发走了,留个念想。

但没料到房子在小产权上出了问题。近年北京开始扩建南苑机场,梅秋玉房子所在的两处楼盘正好处于规划区,面临拆迁。和众多业主一样,梅秋玉发现,小产权和二手房的现实,让他们得不到稍微像样的补偿,当初购房的成本也面临大幅亏损。

梅秋玉的房子是从先前的业主手上买的,已经产生了不少加价,还缴纳了十万元的装修连同家具折算款。按照开发商的清退方案,她只能得到退回房屋的原始价格,还要减去房屋已居住年限的折算价格,先前业主的居住年限也计算在内,装修款则全部不考虑。原始合同价仅为11万元,而梅秋玉的买价是38万元。宝祥居的房子更是经过了四手。住户无法接受,当初卖出房子的村委会避而不见,到法院诉讼归于失败,梅秋玉和众位住户不得不面对开发公司的强拆,保护住所成了他们的日常生活,取代了其他一切念想。

小区遭遇断水断电,梅秋玉想到了小区内的一眼深水井,她和邻居们一起买来发电机,抽水储存到楼顶的罐内使用。抽出的井水泛绿,生着一层苔藓,但这已胜似相邻小区的居民用可乐瓶子外出找水。

晚上的照明用充电电瓶连上插头解决。屋里没有暖气,冬天原本买了电暖气,断电后只好用煤炉子。宝祥居因为烧煤球炉子引发了两起居民煤气中毒身亡事故,其中一人是代理住户起诉开发商案件的律师。宝祥居的拆迁因此停顿。

小区的大门和变压器都成了争夺对象,业主们日夜看守大门,仍然被强拆者撞坏拖走两次。梅秋玉也是看守大门的一员。有一次拆迁方半夜拆掉大门之后送给了收废品的,第二天梅秋玉去西红门派出所报了案,业主们四处寻找,收废品的人不敢要,把大门扔在一处废墟里,业主们在警察的见证下把大门扛了回来,重新安上。派出所民警知道梅秋玉过去的遭遇,对她颇有另眼相待之意,但对于补偿事宜他们亦无从介入。

参与彻夜值守中,五岁多的小儿子在家中害怕,梅秋玉只好坐在走廊上,一边眺望大门的动静,尽一份义务,一边安抚屋里睡觉的孩子。

梅秋玉和邻居们的这场抗拆,看起来很难成功,大楼里已经接受协议搬走的住户,门窗被敲烂,甚至影响到房屋的主体结构。楼下已经搬迁的裙房门面被打砸一空,张着残缺的豁口,立柱也残损不堪。

附近已拆迁的几幢住宅楼则成一片堆叠的废墟,梅秋玉和邻居们仍在坚持的楼房,孤立在几处庞大的废墟中间,不知道还能存在多久。眼下,开发商对留守对住户们提起了诉讼,要求判决当初的购房合同无效。一旦法院支持了这个诉求,梅秋玉们可能面临司法强拆。

一个熟人对梅秋玉说,“梅呀,你是刚过黄河,又跳了井。”

赵李刘朱

2016年春天,赵敏来北京见我的时候,她的牙齿有一半已经掉落了。想为她拍个手机照,她嫌不好看,强行让我删除了。但她保留着掉落的牙齿。

赵敏的一颗门牙是在马三家女子劳教所被强行灌食时脱落的,以后几颗牙齿陆续松脱,镶了假牙,但在2015年9月去辽宁省高法申请行政再审的过程中,被一名叫王野的男子打坏了四颗假牙,赵敏为此绝食,以后被公安局送到医院治疗。

此后,沈阳市公安局大东分局受理了赵敏报称被他人殴打的案件,一直到眼下,仍在进行伤情鉴定的程序中。

![]()

除了牙齿脱落之外,赵敏患有严重的淋巴结增生,医院曾建议其穿刺活检,以确定是否癌变,但赵敏一直没有做。多次绝食经历让她患上了严重的胃炎,也没有做胃镜排除癌变。

李平早年遭遇了医疗事故,和盖凤珍一样腰部直不起来,这也是她上访的起源。她还患有严重的风湿病关节炎,只能佝偻折腰行。在劳教所里,她由三级肢残加重为二级。走出劳教所后病情恶化,她已经不能来北京,在沈阳老家养病,日常坐着轮椅由亲属照顾。

刘华和拉板车的丈夫一起生活在北京,她以前的身体比较壮实,但近两年心脏病日趋严重,行走时双腿打颤,浑身浮肿,却由于贫穷无法正规治疗,只能吃中药拔火罐。访友王玉萍讲,最近一次刘华曾去吕村看望她,回去之后就发病,叫救护车送医院急救。

另一位“教养院同学”胡秀芬,本身是三十余年教龄的小学教师,在文革中被迫害失去工作,以后又屡遭不公,在教养中被体罚导致指尖和双腿麻木,眼下更是神情恍惚,总担心被人打,怕和旁人彼此连累,同伴说她“精神状态有点问题,人看上去特别憔悴”。

胡秀芬曾经给我打过两次电话,电话中的她声音听来格外小心翼翼,又怀着惴惴的希望,她反映的恢复教师工作和分配住房的问题,一直没有得到圆满解决。

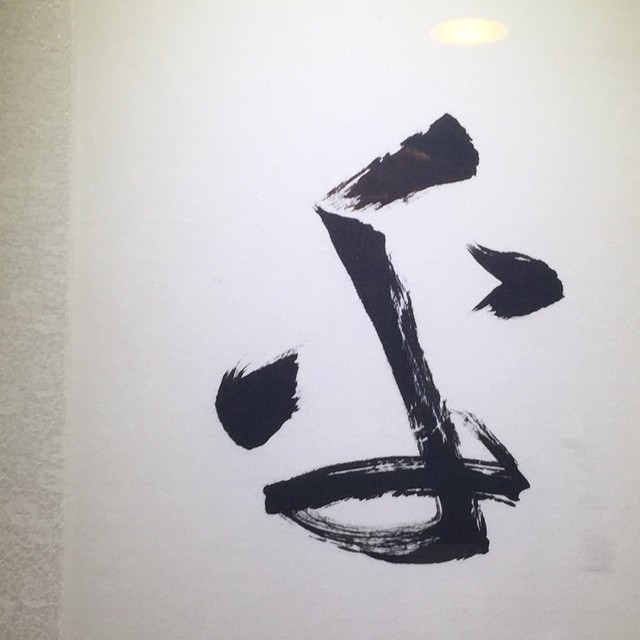

小学教师出身的她,唯一的长处是写材料,她将几十年来的坎坷遭遇,吐露在了字迹密麻、厚度远远超出别人的上访材料中。

在众位走出马三家的女性中,朱桂芹是身心状态最让人担忧的,她曾因患结核性脑膜炎造成脑梗,又在教养院中落下了创伤后应激障碍的精神疾患,继续上访中有言辞上的过激表现,2015年她在走出劳教所大门之后又因寻衅滋事罪名被捕,其后经历了发回重审的过程,目前仍在服刑。

存在五十余年的劳教制度已经作古。但它留下的后遗症以及习惯性伤害,并不会自动消失。走出马三家之后的女人们,余生仍旧很难摆脱高墙内经历带来的阴影。或许,她们从来没有真正走出来。

平说原创文章,欢迎转载,请注明作者与来源

![]()