猫儿胡同·第421辑

那个新来的

你也叫“胡同”?

北京的胡同,今年多了几条。新鲜吧?且听咱慢慢道来。

多年以来,北京内城拆迁改造不断,尽管人人都说保留古都风貌,但一条条胡同,一片片街巷,仍然在不断的消失。

从东花市到过街楼,从大吉片到校场口,都没了。

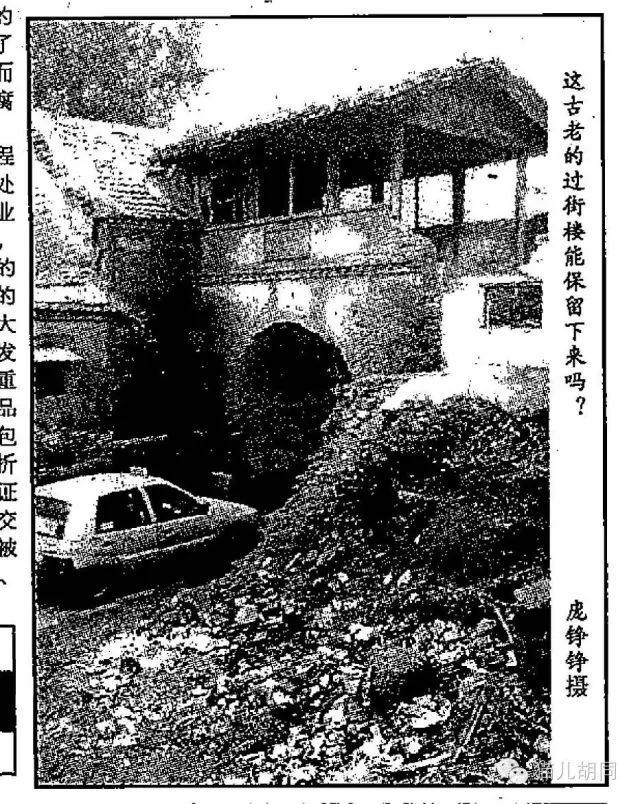

1996年9月,菜市口南大街拆迁改造过程中,北京晚报上留下的过街楼最后的样子。说起旧城改造、胡同消失,过街楼是南城人永远的痛。

我们不必在这个问题上过于纠结。抛开城市定位变化不说,改善居住条件,也确实是一部分居民的需要。

但我们真的需要如此大规模的改变城市风貌吗?多保留一些就不能疏散人口了吗?

反正一条条胡同就这样消失了。

消失了多少?我问了两个权威,老北京网掌柜张巍说,解放初期北京内城算上外城关厢之类的临近旧城地区,一共有3000多胡同;现在大约有500多条。民俗学会会长高巍先生给出的数字类似,大概剩下700条。

拆。

我想了一下,两位专家为什么会给出有差异的答案。高巍先生一直关注旧城改造,张巍更是在前些年一直活跃在胡同里拍照。他们都很了解胡同。

原因也许是:大家对胡同的定义,稍有不同。

举个例子,北京最宽的胡同是哪?很多人都会回答“辟才胡同”。这教科书般的定义写在了互联网的各个文章中。

然而,您眼中的辟才胡同,真的还是“胡同”吗?

辟才胡同,来自街景地图。

众所周知,这是一条街,宽敞平坦,两侧绿化优美,楼房林立。这与我们常说的胡同,或者说记忆中的胡同,已经不一样了。

接着,让我带您一起去看看“多起来”的几条胡同吧。

为什么会多起来?

得感谢一个人——葛宇。这家伙我们不认识,但是他私自做了“葛宇路”的路标,并挂在了一条无名路上,然后被媒体报道出来,让这个名字传扬开。

当时的葛宇路。图片来自网络。

紧接着有关部门不干了,地名不是闹着玩,哪能你说叫啥就叫啥。于是从去年年底,北京开始了一次“整治无名路专项工作”。

这项工作分为三步走,其中的第二步里,出现了一批新命名的“胡同”。

本来以为葛宇只是皮了一下,没想到,结果却让北京的胡同多起来了。

葛宇小朋友。图片来自网络。据说湖北武汉人。

在我记忆中,胡同只有拆了没了的份儿,顶多原地变成道路后仍然保留地名,比如辟才胡同。更多的胡同,它们从来没有“回来”过。我也问了高巍老师,他记忆中也没出现过这种情况。

回来了多少胡同?

有报道说,重新得名的“胡同”一共大约27条。我在地图上看了一下——

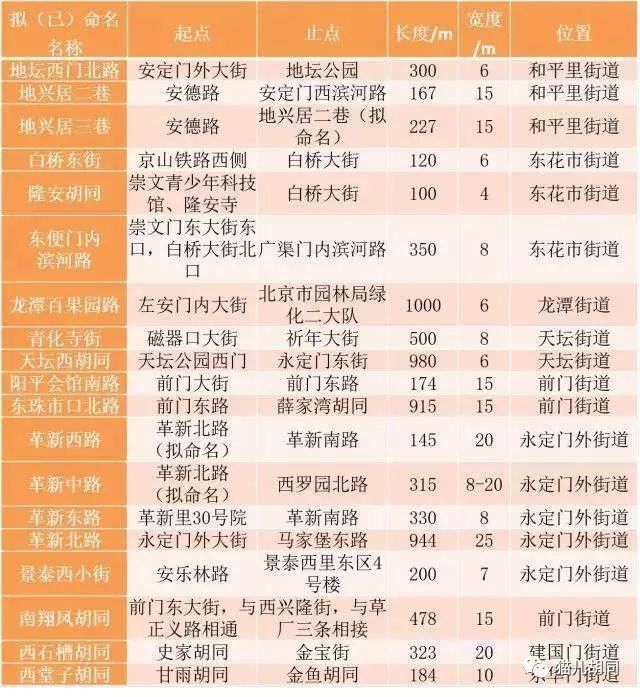

有些新得名的胡同,只是部分无名段,沿用了附近胡同的地名。比如说东城区的西石槽胡同、西堂子胡同。这两个胡同名称从未消失,两条胡同局部也仍然保留着平房建筑,此次只是将附近无名路段,并入两个胡同名下。

这是网上找到的东城区的命名表。西城区还要多一些,郊区更多不过咱们不讨论。

类似的,南翔凤胡同——北翔凤胡同一直都在。又比如东章胡同,因为西章胡同一直在。

若按这一标准计算,此次回来的位于北京旧城范围内的胡同,也不过是十条左右。

没关系,不怕少。哪怕回来一条,也是很难见到的,甚至也许是前所未有的。

回来的胡同什么样?

于是我就挑了几条,去看了看。

西单周边就有多条此次新得名的胡同。以下地名来历均引自北京地名志的区县分卷。

先说

口袋胡同

。它位于西单婚庆大厦南侧,据发布资料,其长度140米,宽度15米。它究竟是什么样子呢?看图。

口袋胡同。

是的,两边没有平房,最矮的楼,额,我就不数了。

我问了附近路过的人——我也是蛋疼。几乎没人知道这个地名。据记载,口袋胡同当初呈现为“匚”字形,形似口袋,胡同因此得名。1965年地名取消,改、并为西槐里、大木仓两个地名。如今大木仓胡同还在,西槐里也已经没了,也就是婚庆大厦的位置。

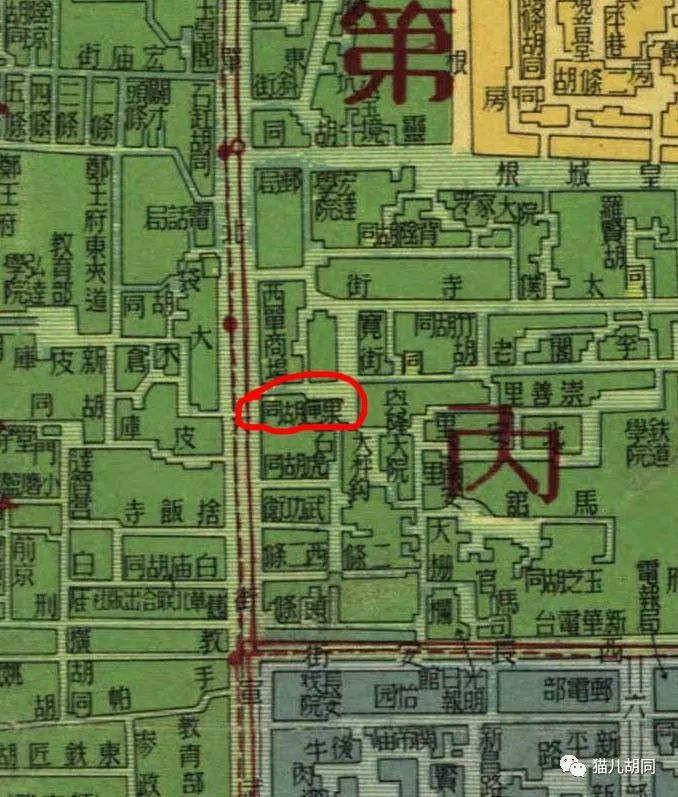

1950年地图上还有口袋胡同这个地名——

1950年地图。

1989年地图上,还有西槐里。

清晰度不高,各位凑合看咧。

但是,没人知道“口袋胡同”,不意味着这个地名没有意义。北京的地名,或多或少包含着历史文化信息。

现在的口袋胡同。

顺便说一下

辟才南巷

。它只是辟才胡同南侧的一条小路。然而在这里我找到了一个北京丢失已久的好东西——

妈的,这不是过街楼吗?呵呵了。

接着,

果匣胡同

。

据记载,早年间这里叫做“火匣子胡同”,是一条死胡同,后来改为“果匣胡同”。1965年又并入了小石虎胡同,从此这个地名消失。

1950年地图。南边紧挨着就是石虎胡同。

说起这个地名可能您不知道,但若说“华威西墙外,与民族大世界之间”,您是否就能想起来了呢?

再想不起来就再来点儿提示:小吃街。

如今众多小吃店已经关张,民族大世界占用的蒙藏学院已腾空作文物保护。这条小巷是这个样子:

镜头朝南,南侧高楼是图书大厦,左边是华威,右边是已经腾空的民族大世界。

没错,这里仍然是一条小巷,更像是我们记忆中的“胡同”。可惜旁边没有居民。

至于果匣胡同这个地名,我非常蛋疼地像过的人打听,一听有口音就不必多说了,关键是我还遇上一个热心的北京姑娘。人家对我说——

“果匣胡同?哪个果?水果的果?你是要找吃喝吗?以前这里就是小吃街。”

——————

牛录胡同

。

我在地名志上都没找到这个名称的来源,不过网上搜到,“牛录”为满族的士兵建制单位名称,胡同亦因此得名。这个地名何时消失没有查到。

新的牛录胡同是这个样子:

树荫倒是不错。

——————

新街口六条

。

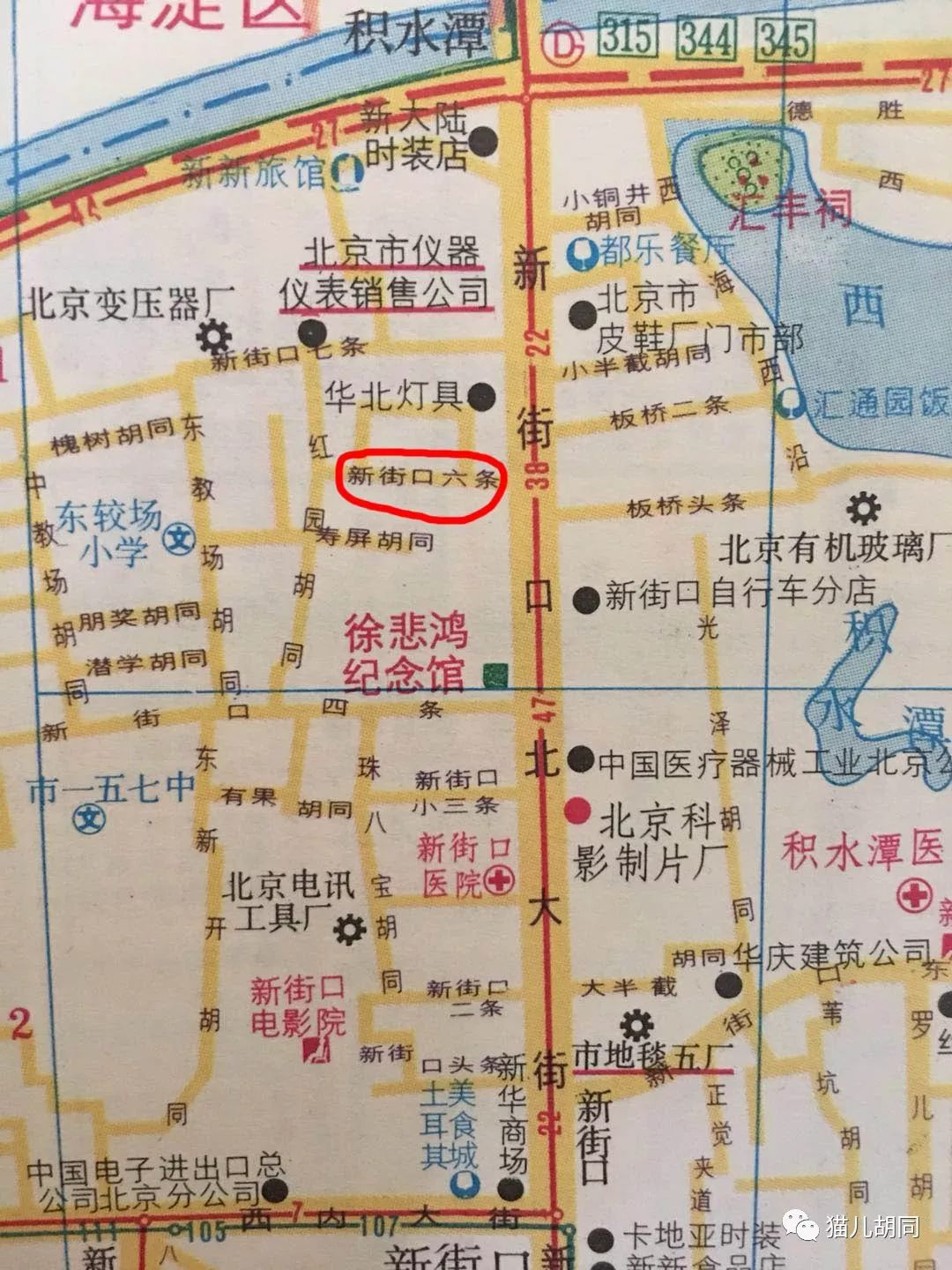

1992年北京地图上,新街口一条至七条是典型的平房区。随着改造,已经变成了高楼大厦。七条比较幸运,现在仍然是道路,地名被沿用。其余几条胡同的位置,已被新楼占据。

尽管六条位置、走向稍有改变,但这个地名也回来了。

1992年地图。

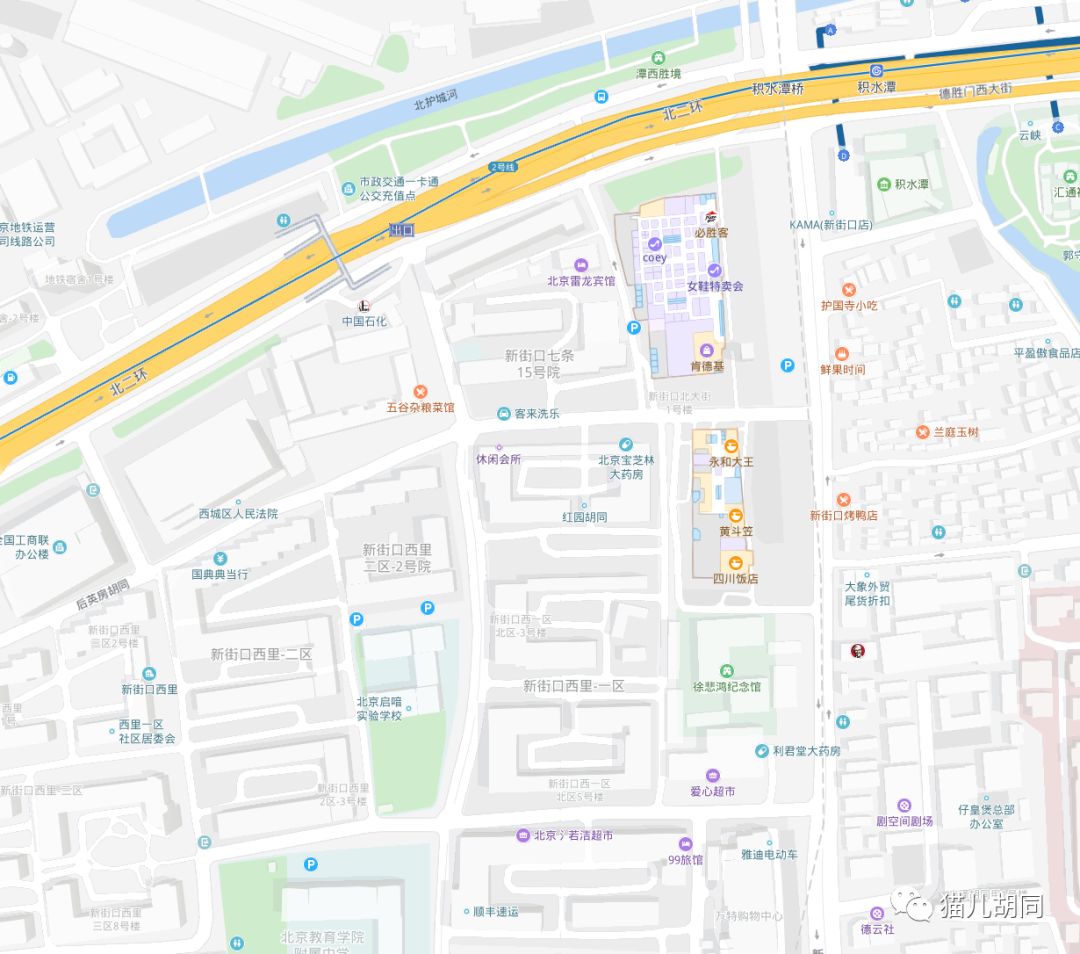

现在的新街口北。

——————

棉花胡同

。

骡马市大街北边,还剩下一片没拆完的平房,我习惯叫它“棉花片”,也就是棉花上、下头条、二条等等。这片一直也在拆迁,2008年拍胡同的时候这里就写满了拆字儿。现在还剩下一小部分,也就是棉花下二条至五条。

这处经典的“拐弯抹角”,即胡同拐弯处的房屋向内收缩为弧形。

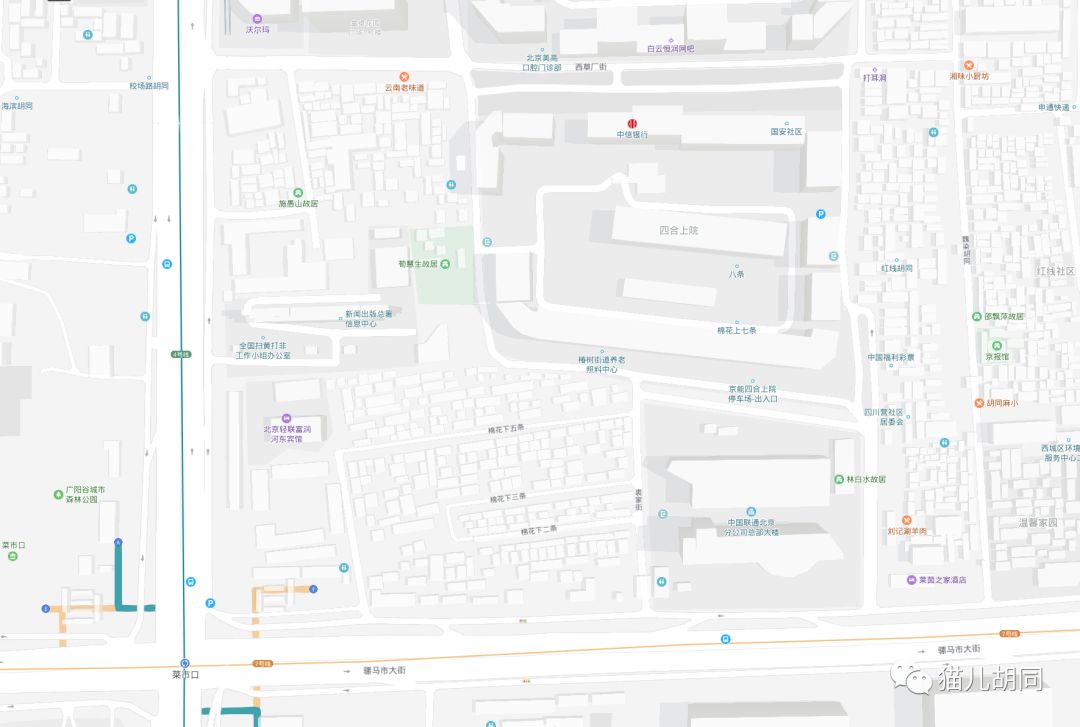

而棉花上几条的位置,就是现在的联通大厦。两个时期的地图一比就明白了。

1992年。

现在。

此次得名的棉花胡同,就位于联通大厦北边,是这个样子的:

来自街景地图。左边就是联通大厦。

说句额外的,棉花往北就是铁门胡同。说起铁门胡同,我就想起《编辑部的故事》里面,一位久居台湾的老人来北京寻找儿子“狗玉子”的故事。在街头贴寻人小广告的老爷子碰见了余德利,余得利问老爷子住哪,老爷子回答——

“我住铁门胡同……放心吧,拆迁都轰不走我。”

《编辑部的故事》第19集,寻子记。

铁门胡同如今地名还在,只是大半已经拆掉,剩下的部分也都位于拆迁边缘。哎,要说还是拆迁厉害啊。

2007年的铁门胡同。