正文

文 | 谌旭彬

按孙中山之三民主义,县政乃国家基石,须“以县为自治单位”,民权方能有所依托,“主权在民”才不至于成为空文。

县政自治成败的关键,又在于县长能否得人。

故1927年北伐成功后,国民政府即着手推动县长考试,试图以考试录用,取代泛滥成灾的私人荐举。

当日的县长考试,分笔试、口试两大部分;总分100,笔试80,口试20,60分为及格。

笔试部分,重在考察应试者对地方自治、县政建设的个人理解。

口试部分,重在考察应试者的实际行政经验。

笔试题

笔试部分的大致面貌,可参考1937年四川省县长考试试题:

一、党义试题:(略)

二、国文试题:

1、论文:文翁治蜀教化为先、武侯治蜀信赏必罚,施之于今,以何者为宜论。

2、公牍:四川昨年夏旱冬干,本春民食将感缺乏,应如何救济,试就一县范围,拟具治本治标办法,呈报省府鉴核文。

第一题考察的是“德治与法治”。第二题考察的是应试者对荒政(春荒)的了解程度。

这两道题非常传统,在科举时代也很常见。

三、宪法试题:

1、完全自治之县,人民享有四权之行使,试阐明四权之意义,及其行使之方法。

2、人民财产所有权之行使,在何种情形须受法律限制?说明其理由。

第一题的“人民享有四权”,指的是:

1、选举政府官员的权力;2、罢免政府官员的权力;3、制定法案的权力;4、复决法案的权力。

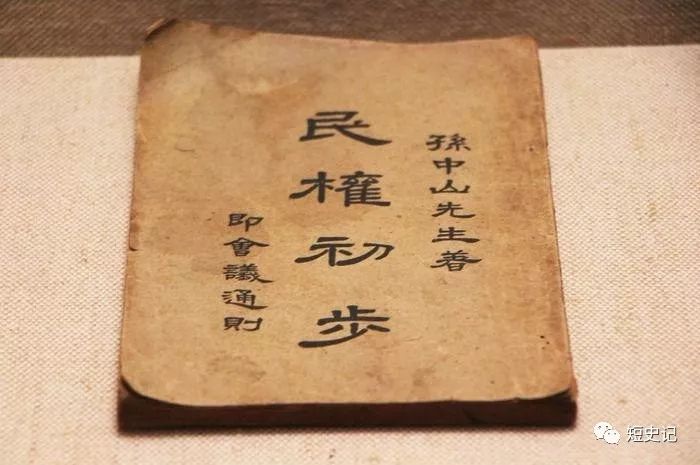

至于“行使之方法”,则涉及到孙中山所撰写的

《民权初步》

。这是孙中山吸收了美国的“罗伯特议事规则”,所撰写的一本教人怎样以民主精神开会的通俗读物。该书用了5万余字,来教民众如何操作、实践自己的“民权”——包括如何召集会议、如何提出议案、如何议事、如何表决……等等。

图:孙中山所著《民权初步》

四、民法及刑法试题:

1、民法试题:财团法人之意义如何?主管官署应如何监督?试分述之。

2、刑法试题:保安处分与刑罚有无区别?其目的安在?试详论之。

第一题,

民国法律区分财团法人和社团法人。1949年后大陆废弃了这种区分,今人对此题应该非常陌生。

简单来说,民国的“财团法人”主要对应公益项目(如学校、医院、赈济、收埋、养老等)。

第二题,民国的“保安处分”包括七种:感化教育、监护、禁戒、强制工作、强制治疗、保护管束和驱逐出境。如酗酒犯罪、吸毒犯罪等,刑罚结束后,均应再接受“保安处分”。

五、行政法规试题:

1、某县政府误将私人之庙宇认为公产,充办学校,经业主提起诉愿并诉愿之结果,仍维持原处分,业主不服,提起行政诉讼。问可否同时附带请求损害赔偿?又于判决撤销原处分后,是否可根据原未附带请求损害赔偿为理由,再向行政法院请求?

2、行政上之强制执行,在何等情状方能行使,又其行使之方法若何?试详述之。

第一题考察的,是应试者对北洋时代和国民政府时代的《行政诉讼法》的区别。

北洋时代,明确规定民主不得提起损害赔偿诉讼

,国民政府则认为民众有“附带提起行政损害赔偿诉讼”的权利;北洋时代一审即终审,国民政府时代允许再审。

六、经济学及财政学试题:

1、经济学试题:实施统制经济之先决条件如何,统制主义经济与自由主义经济有何差别?试详言之。

2、财政学试题:政府增发公债及膨胀通货,理论上足阻碍营利经济组织之发展,然现今各国多用以救济财政上之困难,且行之有效,其理由安在?试抒所见。

第一题所谓的“统制经济”,即国家干预经济、管制经济。

1930年代的中国,受德、苏经济模式影响甚深

,“一般经济学教授不在讲坛上纵谈‘统制经济’就不足以显其本色”。钱端升等人甚至呼吁将“统制经济”作为发展国民经济的指导思想写入宪法。

后续笔试题,均系针对地方现况提问,笔者不再赘注。

七、地方财政试题:

1、川省二十四年度预算及二十五年度预算收支各项数字之比较观察若何?如将来地方税裁撤,特税以禁烟法定年限届满而取消,田赋只准一征,旧税可经整理而增加收入者有几?可推行之新税源有几?其旧税及新税之整理与推行方法若何?

2、川省田赋积弊至重,试述其积弊之情形,致弊之原因及其对于省县地方财政之影响,并述省府地政委员会清丈田地之办法,条举目前各县对于田赋催征及清理流滥之简易方策。

八、地方自治及地方行政试题:

1、地方自治试题:地方自治之改进应如何分期推行,试述之。

2、地方行政试题:现行保甲制度其目的在严密民众组织增进自卫能力辅助地方行政,应如何始能促其彻底实现,试各抒所见。

九、本省实业试题:

1、为增加粮食生产预防旱潦虫灾起见,改良四川农业应用何等方法始能作事半功倍之效,试条举以对。

2、本省应以何处为第一工业区,附近省垣各县以何县实业为最有希望,试分别确实指陈并述其理由。

十、本省教育试题:

1、本省职业教育与地方生产及需要,颇多不相适应,兹拟就各地大宗生产尽先以省教育经费增设各种职业学校,以资倡导。究宜于何地举办何种职业?试审察现情分别列举之。

2、本省学龄儿童及不识字民众人数,尚乏确切统计,值兹历行义务教育及民众教育时期,亟应调查明晰,以便根据拟定分期实施方案。试将是项调查易行之法,条举以对。①

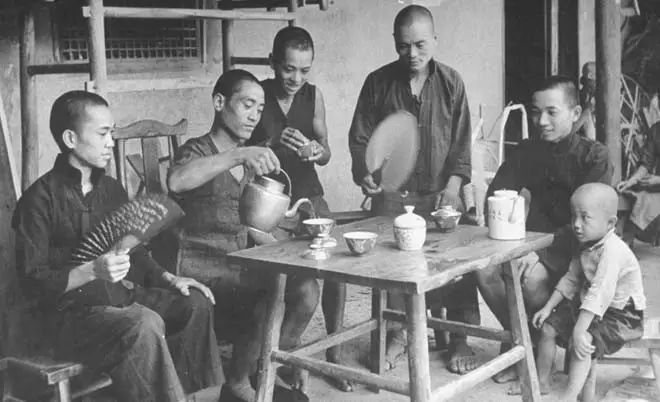

图:1941年,围坐饮茶的四川乡民

口试题

口试题目,并不固定,往往由考官据应试者将任职之地区的特点,临时发问。

如

1928年河北省县长考试

,有考官提问:

“因土匪甚多,交通忽被阻,县城无盐,人民有淡食之虞,将何法以救济之?”②

这种发问大而无当,其实并不能甄别应试者的能力强弱——土匪阻断日用必需品的输入通道,这不是小小县长能够解决的问题,任何回答都很难具备实际参考价值。

再如,

1946年,俞履德在南京参加县长考试

,其口试题目是:

“假使你在一个县里当县长,有一天,有一个离县城十余里的大村,发生特大火警,你怎么办?”③

该提问的质量较前者为佳。至少能考察应试者对县政运作的了解和应对突发事件的能力。

同年,

赵堪同参加云南省的县长考试

,口试时被问: