图:

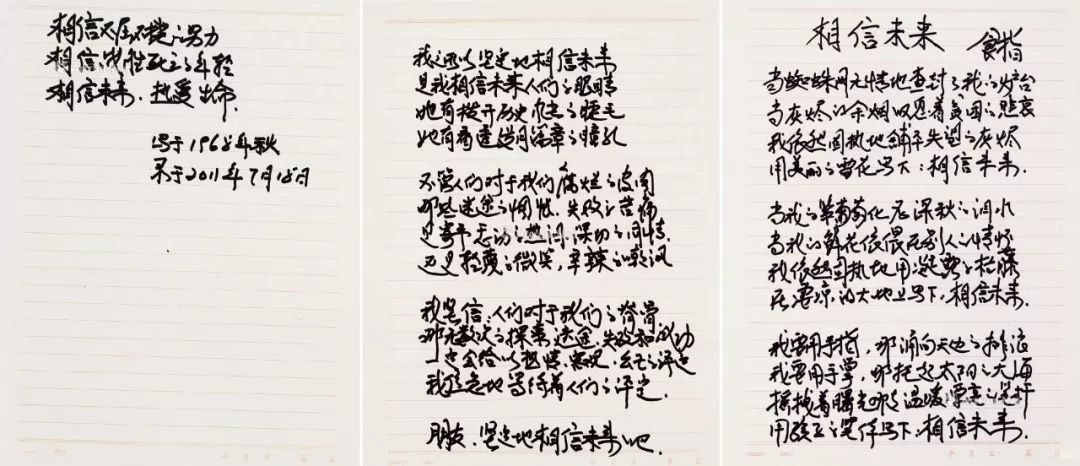

食指手迹

诗人食指的代表作、广为传颂的《相信未来》,是一首写于1968年的地下诗歌。

这或许是中国当代文学史上,被误读最深的作品——因为它完全被解读反了。

老红卫兵在1968年

《相信未来》虽是“地下诗歌”,但写成后,先是在“前红卫兵、现下乡知青”群体中引发共鸣,传抄甚广。90年代以来,又入选各种初、高中、大学语文教科书,并多次在出现在央视的诗歌朗诵节目之中,如今已极具知名度。

作者食指,原名郭路生,生于1948年。

据其友李恒久披露,郭“成长在一个正统的革命干部家庭”,曾是一位“老红卫兵”

(对应平民、黑五类家庭出身的“造反派红卫兵”,不过,郭路生个人未必存有“老红卫兵”和“造反派红卫兵”这种阵营分野)

,是诗人何其芳“最钟爱的学生”。

这首诗写于1968年深秋。当时,身为“老红卫兵”的食指,以及与其出身相似的友人,已被放逐到了政治边缘。

据李恒久回忆:

“1968年6月的一天,我们也是相约在北海,他还约了他的好朋友张郎郎(1967年北京的一个文学沙龙‘太阳纵队’的发起人之一)和周七月二人同来。那天,我等了很久,但等来的只有他一人。

他痛苦地告诉我张郎郎和周七月因为政治问题都被抓走了。

他还说,‘上边’已经派人到他父亲的单位和他学校的‘革委会’去调查过他。而且他发现在百万庄他家附近有人在监视他。我清楚地记得,他当时的神情是那样的迷惘和痛苦。

”①

李恒久的上述回忆,与何其芳之女何京颉的回忆高度相似。后者记录下了更多郭路生在1968年的精神状态方面的细节:

“

1968年的五一节

,一个刮着黄沙的大风天,一清早,郭路生打来电话,让我到他那儿去一趟。

我急匆匆地骑车赶到他家,

他神色有些慌张地说,可能要出事,前天他被抓到中央戏剧学院受审

……这使我想起几天前一个家在公安部的朋友劝我最近小心些,说我家在公安局挂了号,已被安上‘裴多菲俱乐部’的罪名,成为监视对象,

反动诗人郭路生

是这个黑组织的头目。

我当时听后没有太在意,现在郭路生被抓受审,多少证实了这消息的真实性。

……那几天,郭路生一直烦躁不安。

5月3日,几个朋友一起在我家吃饭,郭路生几乎没怎么吃东西,一杯接一杯地喝酒,我们大家的情绪都不好,谁也没有劝阻他。

他一直喝到酩酊大醉,躺在地板上起不来了。

我们想,他压抑了几天的心情借酒发泄发泄,也许能好过一些。

可

他从始至终没有一句发牢骚的话,而是不停地哽咽着说:

‘毛主席,我热爱你,我就是死了也要歌颂你。’

我们在场的几个人都难过地为他掉了眼泪,不知怎样安慰他才好。

”②

熟悉“红卫兵”历史者,当不难理解郭路生这批红卫兵在1967~1968年的遭遇。这种遭遇是上层政策的产物,并非个案。

也正因为并非个案,郭路生在这两年里写出的“地下诗歌”,

或旨在抒发源自个人境遇的悲情。

比如,在《命运》(1967)里,他感慨“我的一生是辗转飘零的枯叶,/ 我的未来是抽不出锋芒的青稞”。

再如,在《希望》(1968)里,他吟咏“昨天才被暖化的雪水 / 而今已结成新的冰凌”。

或旨在勉励自我及友人顶住命运的压迫,继续奋斗,期待未来。

比如,在“海洋三部曲”之二《再也掀不起波浪的海》(1967)中,郭路生宽慰流泪的朋友“要哭就索性哭个痛快 / 不是哭它那逝去的青春 / 而是

哭一颗曾战斗过的灵魂

”。

之三《献给红卫兵战友》

(1968。2009年收入人民文学出版社的《食指的诗》时,标题被改为《给朋友们》)

中,郭路生描绘了“酒桌旁的醉汉”对自己及友人的嘲笑:

“就这条可怜的小船 / 也配做红卫兵远航的兵舰”

,但作者内心坚定,

“一套毛泽东选集 / 贴身放在火热的胸前 / 一枚毛主席像章 / 夕阳辉映下金色灿烂”,“一身洗白的军衣 / 曾跟从父母经受烽火的考验 / 一条军用的皮带 / 又伴随孩子历经风浪的艰险”

,并借“霜发老人”之口告诫下乡的朋友们

“必须双眼不离北斗星”。

诗的最后,作者向友人描绘了自己向往的未来:“看哪!我们的小船 / 它已昂首于浪颠 / 瞧她那高傲自大的神气 / 多像一只得意洋洋的海燕”。

再如,在《送去北大荒的战友》(1968)中,作者勉励友人:“所以不该也不能用眼泪为你们送行 / 而应该鼓起一阵又一阵的掌。 / 因为这是在鼓励一个初步的儿童, /

迈开步伐走向光辉壮丽的前程

。”③

最值得认真分析的,是写于1967~1968年的《鱼儿三部曲》。

诗中,作者自我比拟为一尾“鱼儿”,置身于“冷漠的冰层下”,为了追寻“阳光”而做着各种挣扎。

甚至不惜弄伤自己的双鳍,“鲜红的血液溶进缓缓的流水 / 顿时舞作疆场上飘动的红旗”。“阳光”在诗中被定位为慈父/母,将“鱼儿”唤作“我的孩子”;反派则是“渔夫”,他们“趁着黎明前恐怖的夜色”布下陷阱准备抓捕“鱼儿”,面对“身边狰狞的网绳”,鱼儿只能悲叹“春天在哪儿啊”,无奈地被压制在冰层下。最终,“阳光的利剑显示了威力 / 无情地割裂冰封的河面”,慈父/母般的“阳光”焦急地寻找自己的孩子,“我的鱼儿,我的鱼儿啊 / 你在哪里,你在哪里”,然后发现鱼儿“因为它还年轻,性格又倔强”,已经“不顾一切地月初了水面 / 但却落在了终将消融的冰块上”;慈父/母不忍心看到自己孩子的下场,“急切地在云层后收起了光芒”,但鱼儿却对着太阳喊出了自己的决心:“太阳,我是你的儿子 / 快快抽出你的利剑啊 / 我愿和冰块一同消亡”。

晚年的郭路生,在接受诗人杨子的访问时,曾就《鱼儿三部曲》的写作,有过这样一段解释:

“‘文革’前(期)我就挨整,我就看到这代人的命运了。

我写的《鱼儿三部曲》是怎么回事?

鱼儿跳出水面,落在冰块上,它的前途是死,和这个不好的制度,和压迫它的力量一块消亡。

但它却看不到冰块的消亡。

后来我又写出了《相信未来》,相信战胜死亡,已经进了一步了。

我年轻,我能看到冰块消亡的那一天。

”④

参考这一自述,再对照1967~1968年作者身为红卫兵的个人境遇,

当不难理解与“冷漠的冰层”所对应的是何种生存环境,也不难明白“趁着黎明前恐怖的夜色”布网的渔夫,所比拟的“压迫它的力量”是什么;至于“阳光”的具体指代,无疑是最容易揣测的。

其实,1994年郭路生曾撰文解释这首诗,公开承认了“阳光”所指为何。也明确说出了这首诗的写作初衷:

“那是1967年末1968年初的冰封雪冻之际,有一回我去农大附中途经一片农田,旁边有一条沟不叫沟,河不像河的水流,两岸已冻了冰,只有中间一条瘦瘦的流水,一下子触动了我的心灵。

因当时红卫兵运动受挫,大家心情都十分不好,这一景象使我联想到在见不到阳光的冰层之下,鱼儿(即我们)是在怎样地生活。

于是有了《鱼儿三部曲》的第一部。

之后,我的朋友李平分给我讲了他的老家白洋淀冬天捕鱼的情景,加上当时一些政治背景,一经联系起来便有了第二部。

……我认为第三部构思发自我的内心,我是热爱党,热爱祖国,

热爱毛主席的(即阳光的形象)。

”⑤(括号中的内容系食指原文)

可惜的是,采访者杨子并没有能够体察到这首《鱼儿三部曲》的真实内涵。他一厢情愿地认为,郭路生在这首诗里“对当时的形势有非常深的忧虑。今天看来这种忧虑有一种先知先觉的味道。”——

郭路生当时确实很忧虑,但他在诗中忧虑的只是红卫兵在1967~1968年被抛弃的命运,他自拟为“鱼儿”,以“太阳”为慈父/母,承受着“渔夫”的围捕,抱着吾与汝偕亡的决心,誓要与“冷漠的冰层”斗争到底。这里面,并没有什么“先知先觉”。

那首写于1968年深秋、脍炙人口的《相信未来》,也是相似的主旨,也被同样误读。

图:2010年央视新年诗会,朱军、杨晨朗诵了《相信未来》

彻头彻尾的误读

人民文学出版社出版的《中国诗歌通史(当代卷)》,是这样评价《相信未来》这首诗的:

“食指的这首流传甚广、影响深远的《相信未来》充分显现出诗人的浪漫主义和理想主义的诗歌底色。

更为重要的是在理想主义的照耀下,

食指呈现出了一代人特有的沉痛、尴尬、分裂与孤独的深切体验,而非单纯沉溺于时代的狂乱的理想主义泥淖之中。

……更为重要的是

食指以知识分子的良知和反思呈现出了特殊时代一代青年人的精神分裂与内心痛苦。

当朦胧诗人还处于学步时期食指已写出了划时代意义的重要诗作。

”

对写于同年的另一首名作《四点零八分的北京》,该书给予了相似的称赞:

“当上山下乡运动被宣传和塑造成为伟大的理想主义的青年行动时,

食指却以力透纸背的诗作呈现出了欺和瞒背后的事实真相

,以及一代人真实、疼痛的面影和被遗弃的无家可归感。

1968年12月20日下午四点零八分,在时代的列车上,食指以当时诗坛罕见的敏锐、真诚和良知呈现了现实的残酷和悲凉。

……迷茫、困惑在食指这里第一次得以呈现,而且呈现得如此真实,而这种真实确是以一代人的青春和生命为代价的。

食

指以良知的带血的针线穿透了时代的虚假面纱。

”⑥

类似的评价比比皆是,不再赘举。

这种一厢情愿式的解读,明显与诗歌的本意背道而驰。

1968年的郭路生,前一刻还在《献给红卫兵战友》一诗中,告诫下乡的红卫兵友人“必须双眼不离北斗星”,鼓励他们将“这条可怜的小船”当作“红卫兵远航的兵舰”,继续奋斗,继续“昂首于浪颠”;怎么可能后一刻就在《相信未来》里,不再“沉溺于时代的狂乱的理想主义泥淖”,展示出了“知识分子的良知和反思”?

1968年的郭路生,前一刻还在《送去北大荒的战友》一诗中,拒绝用眼泪为友人送行,而是为他们“鼓起一阵又一阵的掌”,祝愿他们“迈开步伐走向光辉壮丽的前程”;怎么可能后一刻就在《四点零八分的北京》中,致力于揭露上山下乡运动中“欺和瞒背后的事实真相”、“以良知的带血的针线穿透了时代的虚假面纱”?

其实,只要仔细阅读《相信未来》这首诗,不难发现,该诗的主旨,与同年写作的《献给红卫兵战友》、《送去北大荒的战友》、《鱼儿三部曲》等,是一致的。

“蛛网无情地查封了我的炉台”等,隐喻的是郭路生当时身为红卫兵而被抛弃甚至被扣押调查的现实处境。“当我的鲜花依偎在别人的情怀”,实指郭路生当时在恋情上所遭遇的痛苦——据陈小雅、马佳等人回忆,郭当时正与赛福鼎之女交往,“这段不会有什么结果的恋情,使他在感情与理智的矛盾中痛苦不堪……他在草地上不停地翻滚,哭喊着那个女孩的名字”。⑦《食指的诗》中,收录有1968年郭所写的多首充满悲意的爱情诗,即是指此。

当然,爱情不是该诗的核心主题。该诗真正想要表达的,是未来之人必将拥有“拨开历史风尘的睫毛”和“看透岁月篇章的瞳孔”,能够给予被抛弃、被放逐的郭路生和他的红卫兵战友们一个“热情、客观、公正的评定”,郭说得非常明白:“是的,我焦急地等待着他们的评定”。

郭路生接受杨子采访时的那句——“后来我又写出了《相信未来》,相信战胜死亡,已经进了一步了”,意思其实很简单:

在写《相信未来》这首诗时,他对自己身为红卫兵的所作所为并没有否定和反思,他抒发是对那股将自己和战友们抛离、驱逐的力量的不满

(他未必清醒认知到真实的力量来自何方),

他寄望于未来之人能给予自己和战友们一个“热情、客观、公正”的评价,他相信会有这样一个未来。

这个“未来”,与“知识分子的良知和反思”显然毫无关系。