01

现代京剧《沙家浜》里,阿庆嫂有几句唱:

垒起七星灶,铜壶煮三江。

摆开八仙桌,招待十六方。

来的都是客,全凭嘴一张。

相逢开口笑,

过后不思量。

人一走,茶就凉。

汪曾祺先生写的这几句,是《沙家浜》里最有名的唱段,对仗之工,才情之妙,酣畅淋漓,五十岁以上那个年代过来的中国人,大概十有八九都能唱两句。当年江青也是听了这几句唱,开始垂青汪曾祺。可能因为汪曾祺太有才了,江青多次说:对汪曾祺,要控制使用。

这个曾被江青控制使用、自诩为“中国式的抒情的人道主义者”的老头儿,可能自己都没想到,日后会被誉为“中国最后一个纯粹的文人,中国最后一个士大夫”。

二十年前的今天,汪曾祺先生去世。

汪曾祺活了七十七岁,年纪不算大——他一辈子感念的老师沈从文,活了八十六;沈从文的侄子黄永玉,跟汪曾祺是同辈人,今年九十三了,依然生龙活虎。

不过值得欣慰的是,对汪先生来说,不仅没有“人走茶凉”,相反,二十年来,他这壶酽茶小火慢煮,从未凉薄。二十年来,汪曾祺不仅没有离开文学界的视野,相反,他的知情识趣、他的淡泊襟怀、他的茶酒人生、他的诗书画意,正在获得越来越多读者的钟情。

我们今天还在怀念的汪曾祺,不仅是苏北小城高邮的汪曾祺,不仅是昆明茶馆里的汪曾祺,也不仅是“京味作家”汪曾祺,更是汉语文学大家的汪曾祺。汪曾祺不仅打动了某个特定地域人们的心灵,更用他的笔沟通了整个汉语读者的心灵,用恬淡优美的文字为我们营造了共同的故乡。这正是汪曾祺文字的魔力所在。

汪曾祺小品:少年不识愁滋味

02

汪曾祺当年在西南联大,还只是试笔阶段时,沈从文就在给施蛰存的信中说:“

有个汪曾祺,将来必有大成就。

”黄永玉评价汪曾祺:“

他是我认为全中国文章写得最好的。我一直对朋友鼓吹三样事:汪曾祺的文章、陆志庠的画、凤凰的风景。

”

五十年代初老舍先生在北京文联做主席,曾预测:“

北京有两个作家今后可能写出一点东西,一个是汪曾祺,一个是林斤澜。

”

同龄人

黄裳说汪曾祺,“

他的一切,都是诗

”。

作家贾平凹说:“

汪是一文狐,修炼成老精”

。

作家苏童说,

汪曾祺的作品,其风格似九曲流水,空谷清音,是中国文学宝库中一块闪亮的瑰宝。

作家毕飞宇说:

好作家一定要有自己的腔调。汪曾褀的腔调就是业已灭绝的文人气,就是业已灭绝的士大夫气,这种气息在当今的中国极为稀有。汪曾褀的背后站立着一个人,那个人就是陶渊明。

作家梁文道说,

汪先生的文字,就像一碗白粥,熬得刚好

。

作家史航说:

已识乾坤大,犹怜草木青。这两句诗是马一浮的,我读了就喜欢,常常提起。现在要写汪曾祺了,才发现,这十个字是应该专门用在他身上的。 汪曾祺的文字,就是糖衣炮弹。他是为了让你怅惘而生的。这世间可爱的老头儿很多,但可爱成汪曾祺这样的,却不常见。

评论家白烨说:

汪曾祺先生举重若轻的文风和与世无争的为人,可称是一面镜子。和他相比,当下文坛显得浮躁和自我膨胀。

今日中国文坛头领铁凝说:

笼统地说,美,应该是所有作家创作的品质,但是我觉得在汪曾祺的笔下,美有不可多得的特质,它是健康的、快乐的、平和的、向上的,但同时又蕴含一种淡淡的忧伤和感动、不动声色的幽默,这是汪曾祺小说总能够带给我们的感受。

在更多普通读者心目中,汪曾祺是一个可爱的老头儿,一个平常的老头儿。他贪嘴也贪杯,他贪玩儿,更贪恋人世间软红十丈。有网友说:

汪曾祺是文艺界的泥石流,市井里的小清新。

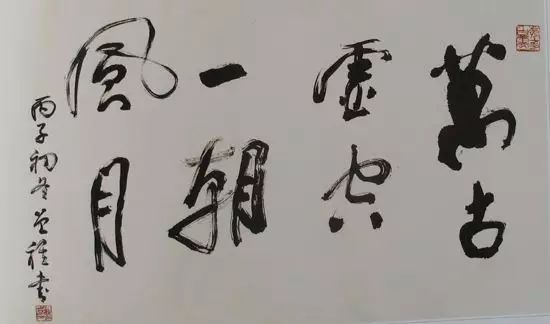

汪曾祺书法:万古虚空、一朝风月

03

文学评论家杨早对汪曾祺有过一番评论,中肯而深刻。

杨早说,大家一般谈到汪曾祺先生的时候会比较喜欢谈语言、文本,谈这些问题。我一直在好奇汪曾祺先生在整个二十世纪的中国精神世界,扮演一个什么样的角色?

我觉得他就像我们这个时代的曹雪芹,在第一本的时候是大观园里的一份子,他是京派最后的余韵,他是曾经的民国文学余脉中活跃的一个人。

我自己有个判断,

在二十世纪四十年代的时候,中国的文学,特别是小说、诗歌,已经渐渐地跟世界文学同步了。如果我们时代允许,像萧红、穆旦、汪曾祺、沈从文这样的人能够按照他们的路子写下来,四十年代文学最后推出来的璀璨的光是我们现在无法想象的。因为你可以看到经过30年积累以后,中国现代文学对世界的关照的那种连续性,对传统资源技能,对民间资源的挖掘。

杨早说,当年西南联大从长沙徒步走到云南的那条路线中,闻一多、穆旦这些人都有参与,整个西南联大的内迁对于当时这些学子与中国内地社会的接触起到不可估量的作用。

之前,在北京、上海读书,是在现代化都市里面,怎么能够认识中国的内地?通过这个内迁,他们做了很大的工作,每个学校,浙大也好,南开也好,燕大也好,对当地的历史人文地理做了很多贡献,这个一方面是本土的资源,一方面是传统的资源,还有一个方面是西方的资源,这三个东西在当时已经是慢慢地汇集到了一部分人的,一部分优秀的文学人才的身上。如果他们能够有一个合适的空间和一个足够的时间的话,我觉得中国文学的成就不止现在我们看到的这个样子。

汪曾祺小品:吾乡有红萝卜白萝卜无青萝卜

04

杨早说,到了八十年代,汪曾祺的前辈,包括大部分同龄人,基本上都不写了,写也不可能是第一线写作。这个时候,汪曾祺异军突起,他大部分的作品是带有回忆性质的写作,虽然也有当代的,但是大部分是写过去的世界。

这个时候他的身份转化了,不再是大观园的一分子,是住在西山黄叶村开始回顾当年繁华梦的这样一个时代的记录者

。我们其实一直在汪曾祺的小说世界里面被滋养了,也是在他笔下民国世界探寻。

陈忠实在《白鹿原》前面引过巴尔扎克的一句话:

小说被认为是一个民族的秘史

。

汪曾祺小说同样可以构成这样一个历史。

比如,他有一篇小说叫《八千岁》,大家看得很高兴,写的是小人物,写的是市井人物,但是有很多细节。我非常相信汪曾祺先生的记忆力,他不会骗我们。我要从细节当中探寻一些我们其实已经忘记的民国社会,比如八吊钱相当于2.7元的银元,这个是什么地方的价格,什么时候的价格,买多少麦可以让他从这个起家慢慢变成一个大的米商,这需要查大量的社会史、经济史的资料。1914年米价多少,1935年的米价多少,在这个中间,这个时间非常固定,就是恰恰发生在1937年扬州沦陷到1938年高邮沦陷之间这么一个短短的时间,这个《八千岁》写到的人物,就是当时整个高邮城人物的形形色色。这篇小说本身就构成了汪曾祺世界的一个入口。

从汪曾祺先生这个小说出发,把它铺开去,我们可以慢慢地从文学、历史、社会还原出民国的世界,然后再反过来看汪曾祺先生对这个里面的人物和社会的描写,这个理解往往会更加深刻,这不是戏说历史,而是你必须要把一个历史的拼图做完全了。