广告合作QQ:

1006051333

广告合作QQ:

1006051333

来源:观察者网

假如我是一只鸟,

诗和远方都会有

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……

这是诗人艾青写的《我爱这土地》现代诗,流露的是对中国无限的爱!

是的,我们爱身下的这一片土地,只因为他叫做中国!

19岁农村姑娘小刘,大学毕业后独自到城市打拼,如今不到一年的时间,每个月的收入都已经到了过万的薪资;ta是怎么在短短时间内做到月薪过万?被包*?做小*?,还是靠自己努力赚来的呢??感兴趣的朋友可点击此处进行查看 >>>

是的,因为深爱中国,所以很多人默默地为祖国奉献自己,他们心中装着祖国,不为名,不为利,只是

为了国家的发展,为了人民的生活,他们是国家的脊梁,民族的英雄。

“若有人问我们如何评价这一生,我们会说,此生没有虚度,我们的这一生都奉献给国家、给核潜艇事业,我们仅

用不到10年的时间就实现了毛

泽东

'一万年也要造出核潜艇'的誓言

,我们此生无悔!”

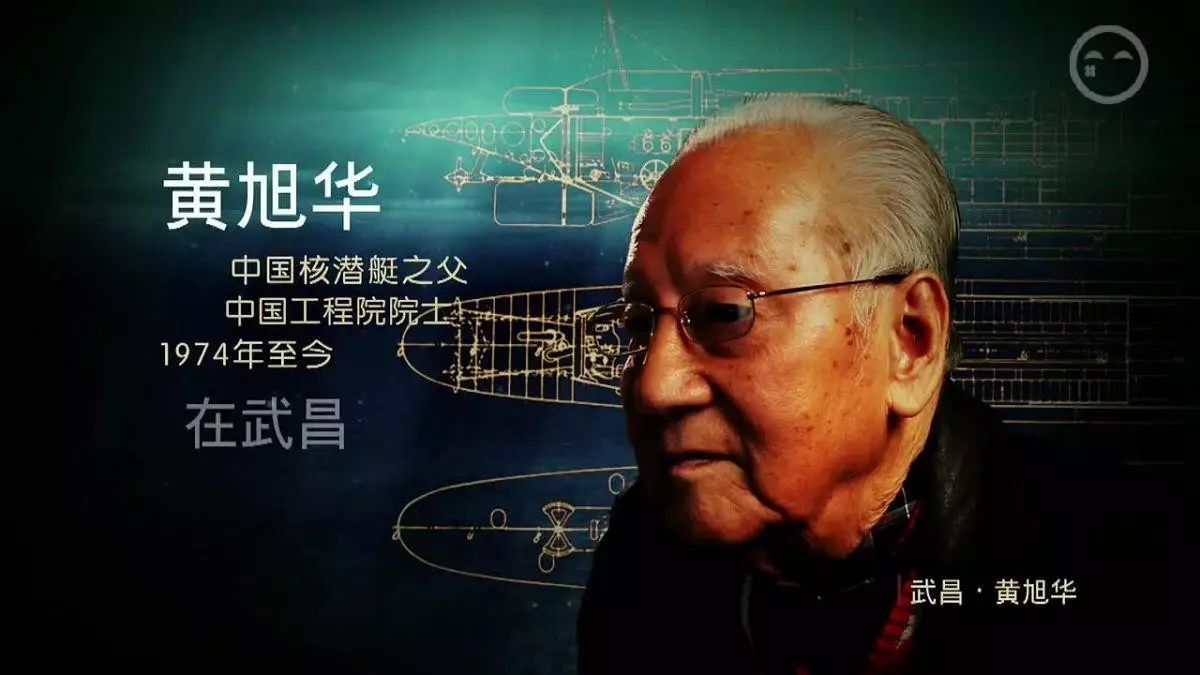

这是被誉为“中国核潜艇之父”的中国工程院院士黄旭华老先生壮怀激情的一段话!

当年年轻的黄旭华响应号召,大公无私,在祖国需要的时候挺身而出,奉献自己的所有,是大写的人!

1958年,我国启动研制导弹核潜艇。毕业于上海交通大学造船系的黄旭华,曾参与仿制苏式常规潜艇,被选中参加研究。

之后不久,苏联宣布撤回援华专家。毛泽东说出了让黄旭华等老一辈科研工作者心潮澎湃的一句话

:“核潜艇,一万年也要造出来!”

一万年太久,只争朝夕。不到一个月,黄旭华和来自全国各地的技术人员,汇集到了那个寄托着他们理想的荒山半岛。“中国核潜艇完全是白手起家。”

黄旭华回忆:“最大的困难是没有人才。

如果我们的研究人员有谁见过核潜艇长什么模样,也许会大大缩短研制过程。”

当时,世界上最先进的核潜艇外型是水滴型,因为摩擦阻力小,水下机动性和稳定性好。美国在研制中谨慎地选择了三步走。我们是也分三步走,还是

三步并作一步

?研制队伍发生激烈争论。

34岁的总设计师黄旭华毅然选择了后者,“

时间紧迫,我们只能少走弯路。”

没有犹豫彷徨,黄旭华带领大家通过大量计算和反复论证,仅用三个月就提出了五个艇型方案,然后一头扎进上海交大的实验室。

“我们别无选择,只能摸索着一步一步往前闯。我们有的,只是不可动摇的决心!”他说。

没有知识只能从头开始学。由于当时相关资料很少,他们就像大海捞针一般,从国外的新闻报道中搜集有关核潜艇的只言片语。但是国外的信息真假难辨,“

所以我们都要带上三副'镜子',先用'放大镜'找线索,有了线索就用'显微镜'仔细看,遇到真假难辨的信息我们就用'照妖镜'来甄别。

”黄老先生打趣道。

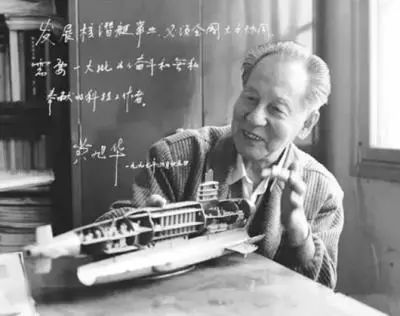

一次偶然的机会,有人从国外弄回两个美国“华盛顿号”核潜艇的玩具模型。黄旭华如获至宝:“我们拆解分装了一次又一次,发现跟我们推演出的设计图基本一致。大家高兴坏了!”

在没有外援、没有计算机的情况下,黄旭华带领团队用算盘和计算尺演算出成千上万个数据。

为了保证数据准确,他和同事们常常分组计算同一组数据,出现不同结果就重新再算,直到结果一致。

为了一个数据,“噼噼啪啪”的算盘声经常一响就是一整夜。

这可不是简单的加减乘除,而是要运用三角函数、对数等各种复杂和高难度的运算公式和模型。

8年!就算一穷二白,黄老还是用土办法攻克了反应堆技术、艇体线型设计、水下发射、水下通讯等七个核潜艇关键技术,圆满地完成了党和国家交待的艰巨使命。

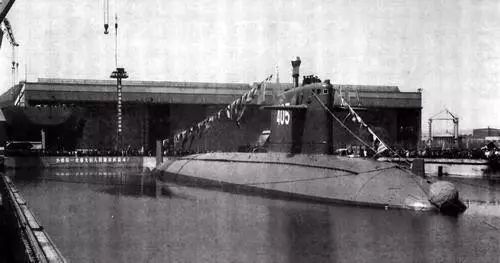

1970年12月26日,中国第一艘核潜艇下水。

正如钱学森所说:“没有一万年,也没有一千年、一百年,只用了十年,我们就建造出了自己的核潜艇!”

2008年10月19日,黄旭华指挥大合唱《歌唱祖国》

1974年8月1日,这艘核潜艇被命名为“长征一号”,正式列入海军战斗序列。至此,

中国成为第五个拥有核潜艇的国家

。

回望过去93年,黄老说,自己曾三次流泪,让他刻骨铭心。

第一次是1988年4月,中国首次进行核潜艇深潜试验。

由于下潜的深度,决定了核潜艇能否躲过对手的监视而成功攻击目标。上世纪70年代末,美国的长尾鲨号核潜艇就是在深潜试验中葬身大海,艇上100多人全部遇难。

试验之前,艇员心情很沉重,面临着未知的生死,有人给家里留了遗书,有人唱起了《血染的风采》。总设计师黄旭华意识到了这种情绪的影响,在动员大会上他说:“我们下去是做试验的,不是准备牺牲,我们要唱 '雄赳赳,气昂昂'!”

为了稳定军心,黄旭华在和潜艇的官兵们开会时,大胆提出了要一同下水的决定。

他的妻子李世英义无反顾的支持他“你是总设计师,你必须下去,必须对这一百多名官兵的生命负责!

”

就这样,时年62岁的黄旭华随着核潜艇下潜至水下300米,黄旭华指挥试验人员记录各项有关数据,并获得成功!

当实验成功,这位世界上首位亲自参与核潜艇深潜试验的总设计师,激动得满脸都是泪水。出艇后,他即兴写下这样一句话:“

花甲痴翁,志探龙宫;惊涛骇浪,乐在其中!”

1957年,黄旭华从上海交通大学造船系船舶制造专业毕业后来到北京工作,回忆起当时的情景,他感叹道,

没想到这一来就“人间蒸发”了30年。

30年未能与父母谋面,唯一联系就是一个信箱号码!

直到1987年,上海一家杂志发表了关于黄旭华的报道《赫赫而无名的人生》,他给母亲寄了一本。母亲把报道看了一遍又一遍,流着泪对全家人说:“三哥(黄旭华)的事情,大家要谅解。”后来,当妹妹告诉他这件事时,黄旭华又一次落泪了。