From | 开始吧

ID | kaishizhongchou

创新

Innovation

如果这个冬天,你也和我一样,

被寒冷和阴雨天双重暴击过,

相信当你第一次看见这个“家伙”

一定会和下面这俩人的反应一毛一样!

“哇塞!”

30秒前,右下角的姑娘

正在屋外头用圆球操纵着一束光......

瞄准,投射!

“哗”得一下,里头阴暗的房间被瞬间照亮。

凑近点看看,

emmm,莫不是一颗向日球?

你可别小瞧这家伙,

有了它,即使你家没有大空间,

没有大开窗,没有阳台,

无论初夏秋天,刮风下雨

它都能给你变出超级阳光房!

发明它的人,可不是什么胡渣邋遢的大叔,而是下面这位90后女学霸——Diva Tommei

(嗯,

剑桥女博士来的

8年前,当她还是一个大学生的时候,也曾有过和我们一样的烦恼,狭小的宿舍常年晒不到太阳,实验室更是阴冷入冰窖,时间一长,都能把人整抑郁。

为了更好的学(自)习(救),Diva盯着床头的梳妆镜,打起了主意。既然阳光不主动来,那我就主动找它去!

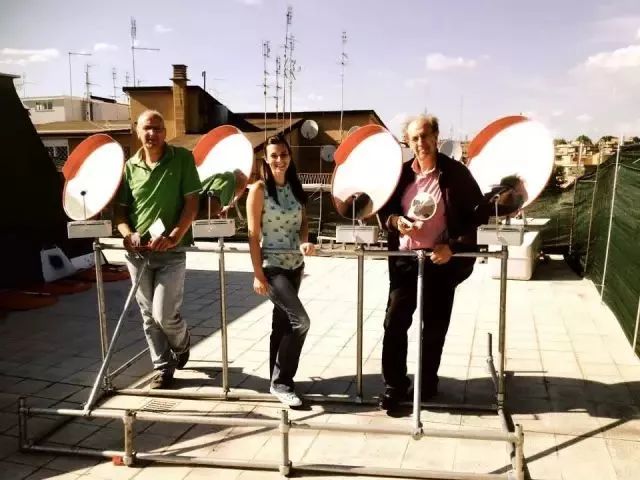

行动派的Diva立马就找了两个男同学,把类似马路上的后视镜搬上了天台。

她想到的原理其实和反光镜差不多,

就是让阳光照射在镜子上,再回弹到房间里。

Diva用的是平光镜,并不会产生点状的聚光,所以不用担心会着火

只不过,光是反射来了,可是太阳会动啊,

是不是得让镜子跟着它跑呢,就像这样......

觉得这办法可行后,

Diva决定要干一票“大”的。

召集了79个小伙伴,成立了一个专项实验组,经历了无数次激烈讨论、研发、试错、改良......

先是有了第一代的

Solenica

,

嗯,

手动遥控的那种,

发明出来没多久,就因为太不“智能”

惨遭淘汰......

不甘心的年轻人们,

又立马改良出了第二代的Lucy。

这次,他们拆掉了追光器,扔掉遥控器,

埋入一个类似于大脑处理器的芯片,

可以自动测算出反射的角度。

哪里不亮照哪里!

可以照亮大约46.5平方米的室内空间

即便是阴雨天

,

也可以自动追踪出最优质的光源,

让室内一秒放晴。

来看看改变房子变化的前后,

因缺斯汀~

不过问题又来了,

这东西只能放在室外吗?

体积有点太占地方了吧?

于是第三代caia高喊着

“

更聪明、更轻便、更好看

”的口号诞生了。

如此一来,

你可以把它安置在

家里的茶几上,窗沿上,

任何只要有阳光的地方都行。

2016年10月,Diva和她的小伙伴们,在Indiegogo发起了一次众筹。

到目前为止,已经获得649,325美元的支持,换算成人民币大概是4458460元。

“暴富”的Diva,第一时间想到的并不是怎么挥霍这一大笔钱,而是算了一道算术题。

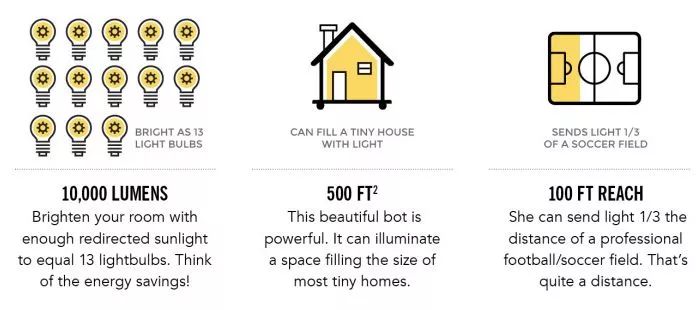

一个Caia=13个普通灯泡的亮度。

约一万流明,可以照亮46.45平方房间面积;有效照明距离长达33.33米!

也就是说,量产后,它改变的将不只是晒太阳,或城市住宅照明的问题。更有可能在未来,取代白天室内的照明灯,成为新一代节能杀手。

被运用在电力落后的贫困国家,

还有交通领域,医疗领域,

比如近几年高发的抑郁症。

这就是为什么这群大学生们,要花整整六年,来完善这个追光器的原因。

毕业后,他们成立了公司Solenica,致力于研发智能,易用的产品,改变我们室内空间的力量。

而如今的Diva,也早已剪掉稚气的长发,变身短发轻熟女,还成为了2018欧洲福布斯“技术顶级女性50强”之一。

你也许会感慨,同样是90后,人和人之间的差距咋那么大呢?

毕竟他们带来的这一束光,照亮的不仅仅是一间房子,一栋屋子,

更有可能改变的是人类未来的生活方式

(从今以后,再也不用为攒钱买阳光房愁白了头......

也有网友提出了更大胆的设想:

如果能把白天收集的太阳光攒起来,留到晚上用就更好了!

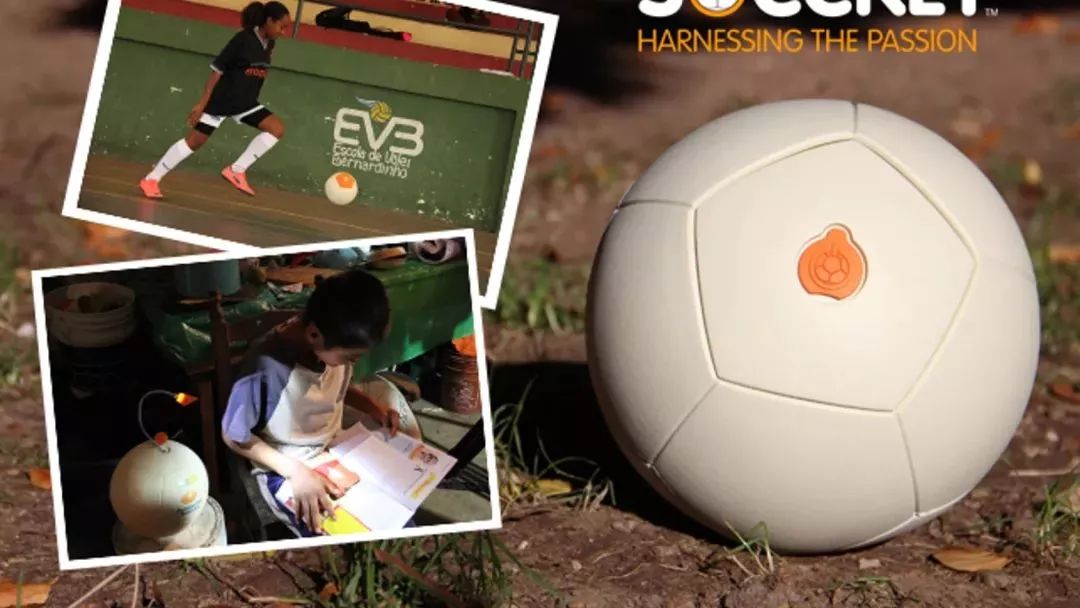

这个棒呆的愿望,不知道有朝一日能不能实现,但地球的另一个角落,有一个叫Jessica O. Matthews的非裔大学生,用了类似的逻辑,发明出了一颗既能玩又能发电的充电足球。

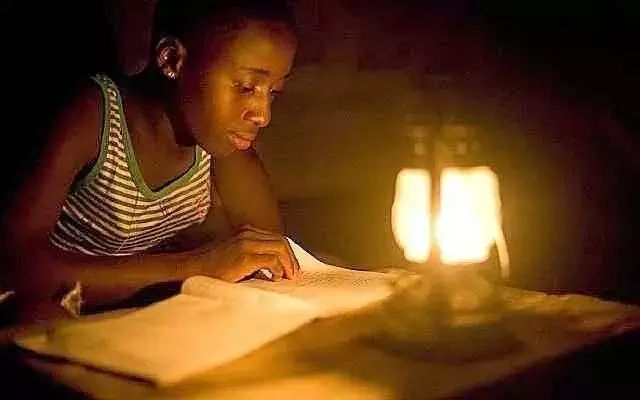

是的,当Diva在为晒不到充足的太阳而发愁时,Jessica的故乡非洲尼日利亚,还有很多家庭,连电都用不上。

而能用得上电的,也大都使用煤油灯,柴油发电机,很多人因此而染上了肺病。

目睹了残酷的现状后,在哈佛读大学的Jessica坐不住了,决定去非洲研究照明设计,用一种安全的方式,来给人们发电。

足球给了她灵感:

踢足球的时候,会产生剧烈的晃动,用晃动的力量就可以产生电能!

她立马动手研究了起来。

足球的内芯,仿照钟摆的原理,

被设计成一个小摆锤。

在球滚动的时候,

摆锤的晃动就可以产生动力发电,

产生的电能紧接着就会被存储起来。

足球的材质,

是由非洲当地可再生的回收材料制成的

防水EVA泡沫和皮革制成

,结实又透气。

至于怎么传输电能.....

Jessica在足球上安插了不少隐形小孔,小台灯、小风扇啥的,一插即用,方便极了!

就这样,Soccket充电足球华丽诞生了!

测试结果显示,踢30分钟所产生的电量,能为6瓦的LED灯供电3个小时,当一场比赛下来,满“电”时,能持续供电超过72小时。

这组数据,也意味着它的出现能给发展中国家带去无能源发电,对于孩子们来说,夜间读书,完全够用。

2013年,

Jessica

用在Kickstarter众筹所得的

92296美元,生产了1万个Soccket足球免费派送到了南非,坦桑尼亚,哥斯达黎加等地的贫困地区。

这一“壮举”,不仅惊动了奥巴马,

Jessica也因为这个充电足球,斩获了《财富》杂志“十佳最强大的女企业家”,登上了福布斯杂志,并被哈佛大学基金会选为年度优秀“科学家”之一。

Soccket的出现,让我们看见,科技并不像它的设计图看起来那样冰冷,而是

充满善意和

有温度的,会给使用它的人们带去光明和希望,

更为那些原本黑暗或平庸的未来提供了另一种可能。

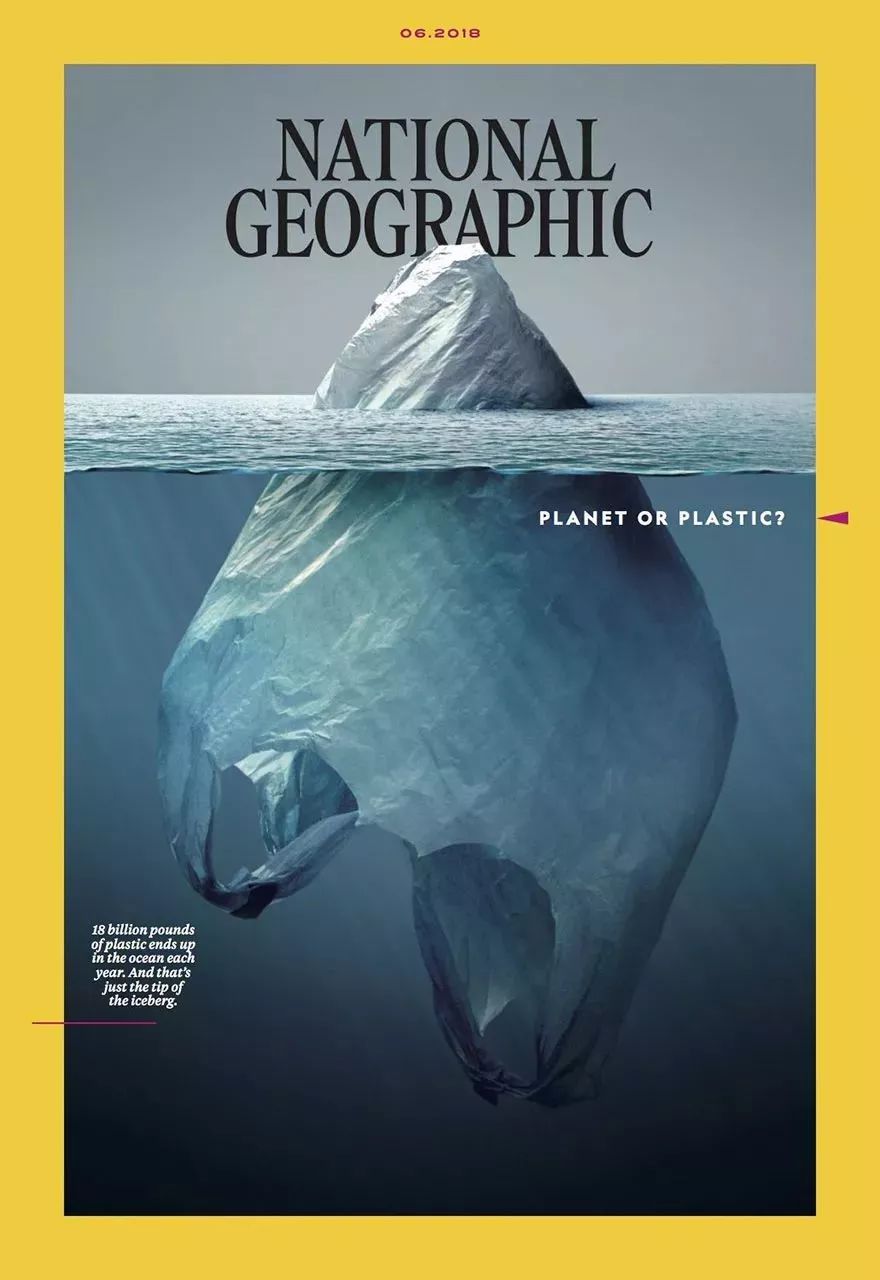

当然,如果你认为非洲以及那里穷困的生活离我们太过遥远,那么下面这幅图,你我都是逃不掉的“凶手”和“受害者”。

这是《国家地理》2018年六月刊的封面。

我来翻译一下,每年有180亿磅(约等于163亿斤)塑料流入大海中。你看到的那些“塑料海洋”,不过只是冰山一角。

就算你选择不听、不看、不知道,也无法掩盖

海洋塑料垃圾已演变成灾难的现实。

图片来自《国家地理》

而这个连全球最顶尖的科学家们都很难阻止的问题,三个大一新生,决定

“用设计的力量”来解决,然后就造了个可以吃的水球。

就像这样,

“Cheers!”,

然后“啪”扔进嘴里,嚼一嚼!

看起来好像蛮普通的嘛,但

《时代周刊》是这样评价它的:

这个小家伙,可能真要改变世界了。

要知道,在发明之前,学校老师几乎没一个支持,一致表示这纯属“天方夜谭”。

大概是年轻气盛,Gonzalez和小伙伴们还就偏要证明自己能行。

学校实验室的设备虽然有限,

但他们的创意无限

。

屡试屡败,屡败屡试后。在

一次餐厅体验分子料理的过程,让他们找到了最适合的原料和技术。

从天然海藻里提取出的物质,加上一点可食用的氯化钙,搅拌后就成了果冻质感的物质,

然后把水包进这层膜里,一分钟便可成型。

分子料理的球化技术,能把液体变成固态空心圆球形食物

考虑到卫生问题,他们还在外面加了一层可降解的薄膜。

想喝水的时候,把膜戳破,丢进嘴里就完事了。

水球成本极低,不到2美分,大大低于矿泉水瓶的成本。

重点是,使用到的所有材料,最多一个月,就可以消失的无影无踪,完全的零污染。

他们给这颗了不起的水球取名“Ooho!”,就像每一个吃过它的人都会发出的惊呼声。

“Ooho!”的出现

,不仅啪啪打了老师的脸,

更一举拿下英国财富杂志和时代周刊联合颁发的世界科技环境奖。

他们同样通过众筹平台获得了85万英镑,

将用于水球的进一步研发和量产,