今年是七七事变八十周年,也是抗日战争全面爆发八十周年。

这场战争不仅仅涉及中国,也关乎其他国家。客观来看,中国抗日战争的最大赢家,既不是惨胜者中国,也不是战败者日本,甚至不是最大的战胜国美利坚,而是基本置身事外、出力甚少的斯大林。

从友华制日到弃华和日

美国外交家前国务卿基辛格,曾经在《大外交》中这样评价苏俄领袖斯大林的外交忌讳,“斯大林最恐惧的梦魇,在于资本主义列强联手同时向苏联发起进攻。”

事实上,斯大林的忧虑并非虚妄,从1936年到1941年,随着纳粹德国的崛起和日本军国主义政治的强化,苏联面临着两面受敌的空前危机。

1936年10月25日,纳粹德国和意大利达成以苏联为假想敌的外交同盟,建立了柏林-罗马轴心;1936年11月25日,日本与德国签署反共产国际(反苏)协定,1937年11月意大利加入。三大列强形成了针对苏联的东西方同盟。

1937年反共产国际协定的签署,意味着苏联东西受敌,战略环境急剧恶化

与此同时,纳粹德国从1938年到1939年,先后吞并了奥地利和捷克斯洛伐克,国力急剧增强,对刚刚经历过军队大清洗的苏联形成了迫在眉睫的威胁;而日本则于1938年7月底在中俄边境的张鼓峰,1939年5月、8月两次在中蒙边境的诺门坎,对苏联发动了大规模军事挑衅。一时之间,面对东西两面强敌日益见涨的声势,苏联的地缘处境急剧恶化。在这种情况下,斯大林采取了一系列措施予以应对,并取得了相当的成功。

为了应付德国人的威胁,斯大林寻求与德国的妥协,1939年8月,斯大林与纳粹德国签订了《苏德互不侵犯条约》,通过承认希特勒对波兰东部的占领权,驱使纳粹德军进攻英法等国。

为了应对日本对苏联远东的野心,斯大林则选择借助中国的力量牵制日本。

1937年8月21日,苏联与对日作战中的中华民国签署《中苏互不侵犯条约》,此举一方面可以提升中国与日作战的信心,另一方面则能够防止中国停战之后被日本以外蒙古为饵诱使,联日攻苏。

1938年5月10日,斯大林和苏联红军元帅伏罗希洛夫致电蒋介石,向其保证:“关于苏联方面援助一节,丝毫不必疑虑,苏联当尽其一切可能,援助正在反抗侵略者的英勇解放斗争中之伟大的中国人民”,这封电报给正在筹备武汉抗战、处境艰难的国民政府提供了不切实际的幻想和持续作战的信心。

为了强化中国对日作战的实力,苏联在英美等国坐壁上观的情况下,对中国进行了一定的援助。从1938年3月开始,苏联先后给国民政府提供了3笔贷款,共计2.5亿美元;自1937年11月开始,苏联政府陆续派遣军事顾问和技术专家来华。仅武汉抗战期间,援华苏联军事专家达3665人,军事顾问200多人。这些援助,对抗战初期、孤立无援的中国来说,无疑是相当宝贵的。在当时苏联援华军事顾问团团长崔可夫将军的回忆录《在华使命》一书中,蒋介石也不止一次地对苏联的援助表示感谢。

不过,随着战争局势的急剧变化,斯大林对华政策也出现了变化。1940年6月,纳粹德国以凌厉的攻势扫荡西欧,法国宣布投降,英国处境艰难且其陆军实力单薄,也无法真正牵制德国。苏联不得不单独面对征服整个欧陆的强大德国,由于苏军在此前的苏芬战争中表现糟糕,斯大林极其忧虑与轴心国陷入两面开战的局面,苏联领导人赫鲁晓夫在回忆录中这样描述斯大林当时的心境,“当他目睹我军在小小芬兰遭到的挫败……这一切,使斯大林产生了一种对于希特勒入侵的本能恐惧。”

在这种形势下,斯大林改变了抗战初期借助中国牵制日本的战略,开始以断绝对中国的援助为筹码,寻求与日本的单独和谈,并以此强化苏联对德谈判中的优势。需要注意是,从1937年开始的很一段时间内,中国政府将苏联参加对日作战视为挽回战局的主要希望。因此,对于日本来说,争取苏日和平条约,乃是使中国绝望屈服之重要外交策略。在这个奇特共识的基础上,苏日双方开始寻求和解的机会。

1940年7月,日本驻苏大使东乡茂德趁着法国战败,国际形势剧变的有利时机向苏联外长莫洛托夫提出“日本希望苏联方面自愿地放弃向重庆政府提供援助”的要求,由于当时西欧局势变化太快,莫洛托夫仅予以含糊其辞的回应;到了1940年8月,希特勒征服西欧已成定局,当月14日,莫洛托夫召见日本东乡大使,声称“苏联政府对于日本政府提出的缔结苏日中立协定的主张表示赞同”,据共产国际代表维辛斯基的日记记载,中国驻苏大使邵力子抱怨称,当时仅仅为了与日本寻求和解,苏联就中止了四个月的对华援助。

1940年9月27日,德国、日本和意大利在未知会斯大林的情况下,达成了《德意日三国同盟条约》,到了11月,匈牙利、罗马尼亚和保加利亚等东欧国家先后加入了该同盟,形成了对苏包围圈。在这种日趋紧迫的情况下,斯大林迫切需要与有能力进攻苏联远东地区的日本达成单独和平条约。1941年4月14日,斯大林与日本外相松冈洋右举行谈判,在谈判中,苏联不惜背叛前诺且作出重大让步,承认日本的傀儡满洲国,并中止对华援助,与日本签订了《苏日互不侵犯条约》,同时换取了日本对苏联傀儡外蒙古的承认。

《日苏中立条约》标志着斯大林以弃华换取与日本在远东的和平

与之相应的是,国民政府直到该条约签订的最后一刻,还被斯大林蒙在鼓里。直至4月11日条约签订三天前,苏联驻华大使潘友新还向国民党中央执行委员张冲信誓旦旦地表示:“苏联决不会为自己而牺牲人家(中国)的利益”,故《苏日互不侵犯条约》条约签订之后,中国政府颇受打击。

中国驻苏大使邵力子曾说,“最后告以果有此约,对于中国人民精神上之打击将甚于一千架敌机之轰炸”;蒋介石得知条约内容之后,在日记里写道,“俄倭在莫斯科十四时签订中立友好条约,闻其内容有互认满蒙、伪领土完整之条,此俄损人利己必有之惯技……俄倭协定,在事实上明知不能为害我抗战于毫末,但精神上之刺激不可名状。此二星期来中心沉闷悲惧,不知所自,孰知即为此。”至此,外援断绝的中国抗战也进入了最艰苦卓绝的阶段。

两个月后,希特勒发动了入侵苏联的战争。斯大林通过出卖中国而签订的《苏日互不侵犯条约》终于发挥了作用,成为了苏联危急关头的救命稻草。

斯大林对中国的落井下石

抗战爆发之后,斯大林并没有对中国手下留情。实际上,他趁中国处境艰难,反而进一步加深了对新疆地区的渗透和控制。1940年11月26日,苏联与其附庸军阀盛世才控制的新疆地方政府签订了期限达50年的《苏新租借条约》。依此条约,苏联拥有在新疆自由采矿、出入境运输、装设电话、电报、无线电台、征用土地、利用一切自然资源、驻兵等各项特权;1941年1月,盛世才向苏联提议新疆脱离中国,建立苏维埃共和国并入苏联。种种趋势显示,新疆有紧步外蒙、满洲前辙的危险。对此,陷入抗战危机中的蒋介石在日记中写道,“新疆已成为东北(满洲国),当忍之。”

但1941年6月爆发的苏德战争,对斯大林造成了相当大的危机,也扭转了新疆形势。一方面,苏联在战争初期损失极其严重,为了筹措战略物资,斯大林加紧了对新疆的压榨,引发了新疆地区巨大的民怨和统治者盛世才的不满;另一方面,苏联军队的不断溃败,使得盛世才认为苏联已无力保护或威胁其统治。在这种情况下,盛世才开始向蒋介石输诚。

1942年夏,苏联军队在哈尔科夫地区遭遇了惨败,德军顺势直扑斯大林格勒和高加索,据斯大林的私人翻译瓦列金·别列什科夫(ValentinM.Berezhkov)回忆,惨淡的局势甚至迫使斯大林开始筹划流亡印度。10月,盛世才趁斯大林自顾不暇,向苏联驻迪化(今乌鲁木齐)总领事递交了一份致苏联政府的备忘录,勒令除外交人员之外的苏联各种力量于3个月内一概退出新疆。此时的斯大林由于对德战争艰难,无暇东顾,不得不予以隐忍,至此,苏联对新疆的控制暂告结束。

不过,随着苏联1943年初在欧洲战场上逐渐取得优势,苏联开始腾出手来应对新疆局势的变化。1943年,在苏联顾问团的协调支持下,新疆各个突厥游击武装取得一致,武装对抗新疆省军和国军;1944年8月,苏联的突厥侨民组织巩哈游击队,在新疆发动“巩哈暴动”;1944年9月,苏联在苏联境内筹建突厥人组成的“蒲犁解放组织”和蒲犁游击队,越境攻打蒲犁县。

1944年10月,斯大林趁国民政府在中国在豫湘桂战役中遭遇惨败,无力西顾的有利时机,发动了“三区叛乱”。在苏联顾问的指挥下,苏军和突厥民族武装先后攻克了伊犁、塔城和阿山地区。同时,武装分子对当地汉人进行了大规模的屠杀,其中东北汉人几乎无一幸免,连伊宁救济院的残废汉人及汉人小学生都被拖到河边用木棒打死。对此,当时的新疆省主席张治中这样记述道:“三区汉人被杀的很多,有些地方只剩了老弱妇孺数十人,在伊宁残留的汉人中,也是老弱妇孺占大多数,青壮年都被杀光了”,受

各种

条件所限,关于此次事变中被害的汉族平民的数量至今难以得到统计。

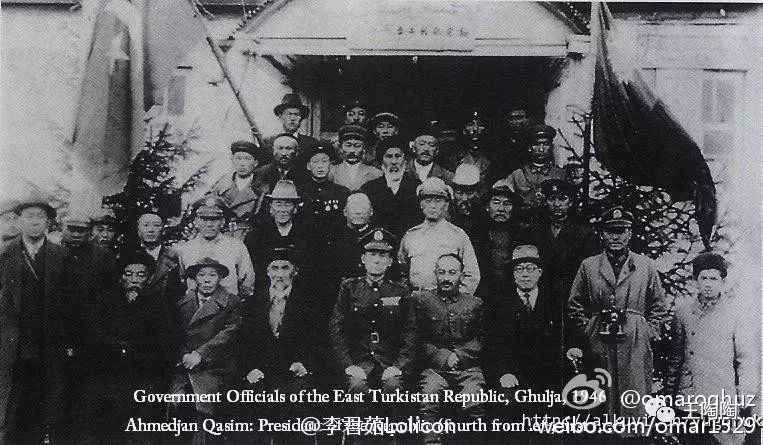

1945年1月,叛乱武装在苏联支持下,宣布成立“东突厥斯坦共和国”脱离中华民国而独立,并向新疆其他地区发动攻势,以此逼迫国民政府与叛乱武装达成妥协,承认苏联对新疆北部的实际控制。至此,斯大林重新确立了苏联在新疆地区的政治优势,并将其目标瞄准了当时尚被日本控制的中国东北。

三区革命

1945年2月,随着纳粹德国和日本败局已定,斯大林与美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔在雅尔塔召开会议,就战后强国利益的划分达成共识。在此次会议中,苏联借助美国迫切需要苏联对日作战的渴望,其在外蒙和东北等问题上的诉求获得了极大的满足。对于斯大林在此次会议上的表现,美国前国务卿基辛格在他的《大外交》不无嘲讽地评价道:

“斯大林对罗斯福吁请对日作战的反应……坚持其特殊利益……都是自沙皇时代寡廉鲜耻的贪婪要求的复活……他要求大连和旅顺开放为自由港,苏联有权统管中国的满洲铁路,却是抄自本世纪之初沙皇帝国主义的教科书。”

雅尔塔会议,相比于现实主义者邱吉尔,罗斯福对斯大林怀有不切实际的幻想

雅尔塔会议,相比于现实主义者邱吉尔,罗斯福对斯大林怀有不切实际的幻想

1945年6月,在美国政府的斡旋之下,中苏之间开始就两国之间的战后问题进行交涉。在交涉过程中,斯大林趁国民政府内外处境艰难之机,以新疆问题、中共问题、对日宣战和随后的东北接受问题为筹码,强迫中国承认其在外蒙和东北的特权。

在东北铁路问题上,苏联不但要求收回此前已被其售卖给日方的中东铁路,还要求取得战前由日方控制之南满铁路的控制权,1945年8月,苏联政府与国民政府签订《长春铁路之协定》,确认了苏联对东北铁路的特殊权益。

在大连、旅顺两港的使用权问题上,斯大林先后提出了其颇具野心的要求。据中国历史学家吴相湘的《俄帝侵略中国史》记载,斯大林要求大连“作为苏联专用港湾,苏俄与中国共同管理”;对于旅顺,斯大林则要求该港由苏俄管理,附属区之行政官吏,中国于征得苏俄同意后任用,并要求旅顺附近不设防(约一百公里以外岛屿不设防)。这些在苏联占领东北后,都通过既成事实得到了原则性的保证。

在外蒙古问题上,苏联则完全违背了1924年的承诺,坚持外蒙独立。据《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》记载,对于这一要求,斯大林表示“外蒙在地理上之地位,可使他人利用之,以推翻苏俄在远东之地位。……日本即使投降,亦将再起,因此之故,苏俄在外蒙领土应有自己之法律权。”同时,面对国民政府的拒绝,斯大林则釜底抽薪以“拒绝对日开战”威胁美国,称“如中俄两国间问题不能解决,则对日出兵问题就无法商讨”,借助美国驻苏联大使哈里曼(William Harriman)的压力,最终迫使国民政府在这一问题上屈服。

1945年8月中旬,在中国作出巨大让步的情况下,中苏之间签订了《中苏友好同盟条约》。对于此次订约,当时的外交部长王世杰表示,“就我方利害而言,则此次缔约,可以明中、苏之关系,减少中共之猖獗,保证苏军之撤退,限定苏方在东北之权益。”

然而,无论是王世杰还是蒋介石,都未能清醒地认知斯大林进军东北及其全部后果。1945年,当苏军在欧洲战场势如破竹的时候,斯大林大元帅在给南斯拉夫共产党领袖米洛凡·吉拉斯(MilovanDjilas)的密信中得意洋洋地表示,“这场战争与过去的战争不同;不仅是占领了一片土地,亦将其社会制度加诸其上。每人都在其军力可及之处,建立其制度,绝对没有例外。”