然而,近来老白身边不少刚刚获得“新成都人”身份的朋友,却突然开始抱怨起来:“老白,你在成都呆了那么多年了,难道,就没有觉得自己现在所处的生活环境有什么问题吗?我简直快受不了了!说好的‘悠闲’、‘温情’全都被一栋一栋围合式的钢筋混凝土建筑给埋没了。这样的生活,跟我事先了解的完全不一样嘛!”

面对来自“新成都人”的质问,我陷入了沉思。

到底什么样的生活方式才是最适合“新成都人”的?

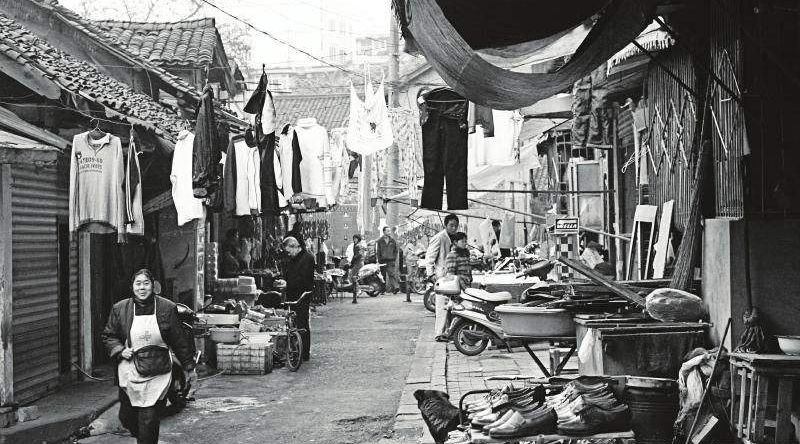

有人说,既然到了成都,就要体验最资格的成都生活,也就是老成都的生活。一棵老树,一把藤椅,一杯三花,一把蒲扇,外带三五老友的家长里短。

有人说,无拘无束的院坝生活,才是最能代表成都这座城市底蕴的生活方式。

也有人说,老成都的生活方式,其实就是一段回不去的记忆,失去的总是最好的,但未必是最适合“新成都人”的!

争论虽多,却丝毫不影响大家心底的那份共识——不管男女老少,不管财富多寡,内心深处都还是保留着那份对于深藏于市井街巷院坝里的人间烟火和邻里之间亲如一家的执念。

然而,放眼现在的成都,虽说是大楼一个比一个修得高,五花八门的智能家居产品一个比一个聪明,小区也是一个比一个修得漂亮、修得牢靠,却好像都没能get到“新成都人”心中关于“幸福”的那个点。

飞奔的城市里,千篇一律的水泥“笼子”和比詹姆斯·邦德还要神秘的邻居,不仅一点点磨去生活中原有的温情,也让“幸福感”这个曾让这座城市扬名四海的关键词,无力反击来自“新成都人”的“灵魂”拷问。

有人说,都是因为这些人太不知足。

看看北上广的社会精英,不晓得要卯足多少劲才能有一个几十平米的小蜗居。而同样的价格,换到成都,随随便便就是一套独栋大别墅,就这,还不知足?

如果这样想,那只能说你真的不懂“新成都人”。

之所以选择来到成都,是因为在他们心里,生活和工作一样重要。

所以,在加入“蓉漂”大军,收获事业成功之后,他们也想拥有即便不到人民公园里也能端根板凳,泡一杯三花,三五邻居一坐一下午的惬意;想要下班后只需要走几步路就能回家,路上抬头还能跟张嬢嬢、李伯伯、王cuacua打个招呼的温情;还想要不用开车就能逛街看电影耍朋友和娃儿放学莫得人接也能放心耍到黑的便捷和安心;想要站在院子头随便一喊也能凑起几桌麻将,血战到底的畅快;更想要现代高品质园区细致入微的生活服务配套……

但这些,紧凑得不能再紧凑的“刚需鸽子楼”给不了,离得飞远八远的“土豪别墅区”也给不了。甚至连那些自称“只为填补空白”的改善项目,虽然面积比“鸽子楼”大一点,地段比别墅好一点,却空有虚壳,依然填不了“新成都人”心中缺失的那个“角”。

难道就真的找不到一种能够构建“新成都人”人居幸福感的产品吗?

直到2017年11月14日,一股风从西子湖畔吹到了怡心湖畔。

他们开始有了期待,这个顶着“豪宅教父”光环的中国人居先锋,能否在这个不太远的地方破开这个“困局”。

作为绿城品牌落地成都的首秀,一座囊括了人们对所有美好生活方式想象的生活美学馆,以及那句与宋卫平先生一直以来所坚持的“房子只是容器,生活才是全部”和“忘记创新,把生活场景置于首位”理念一脉相承,镌刻于生活美学馆墙上的“不论外面有多么浮躁,只要回到小区就是一处安宁祥和的小天地。”不仅让绿城这个“理想生活服务商”的形象在“新成都人”眼中更加具体,也让他们看到希望。

众所周知,阳光不仅是身处四川盆地底部中心的成都人最最稀罕的东西,更是成都式生活的精髓之一。

尤其是到了冬天,整个成都上至耄耋老人和退了休的叔叔嬢嬢,中至被困在各式办公楼的上班一族,下至学龄少年和牙牙学语的幼童,哪怕只是云缝缝头挤出点太阳影影儿,也会兴奋的像每个人都中了五百万福彩大奖一样,想方设法的往太阳坝坝头钻。大街上、公园里、河边上,甚至小区门口那一片弹丸之地,总之但凡是能照到太阳的地方,就会有成群的成都人聚集,或走,或坐,或跳,或躺……成为冬日成都的一景。

造就这一盛况的根本原因,除了成都人对光明发至肺腑,深入骨髓的那份喜欢外,更多的原因还应归结于寸土寸金的城市规划和斤斤计较的容积率。

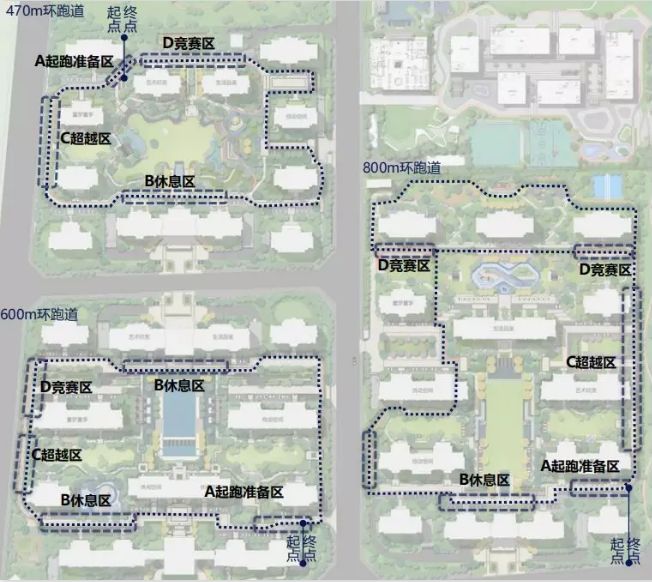

诚园一期平面图

作为成都第一个真正意义上的绿城产品,这座容积率被定格为2.5的绿城诚园,却用走心的设计理念表达了它对生活的关注——将业主最本质的生活需求摆在首位,像打磨一件艺术品一样,重新构建全新的居住标准。

诚园的超级扁平式设计

摒弃称霸市场多年的大围合式、高低配的小区规划,以全南北朝向的建筑布局和纯板式建筑结构,及绿城独有的二代经典高层超级扁平设计,带来大面宽、浅进深,确保每一个家庭最大限度享受日照时长的同时,还能兼顾房间的通风、视野度。

和谐的邻里生活作为成都式生活的第二大精髓,以往只是存在于在城中那些为数不多房龄超20年的老社区里,叔叔们有事没事搬个板凳凑到一起摆下龙门阵,忆当年叹今朝;嬢嬢们乐于“牙尖”张三李四王二麻子的家长里短,胜过年轻人追剧;更有捡亮瓦、灌香肠、推汤元儿、磨豆花儿、宰豆瓣儿、晒萝卜干儿、踢毽儿、跳橡筋儿,乃至倒马桶、烤烘笼儿……一大堆对堪称非物质文化遗产的“边角料”。这些东西,就像隔壁李伯伯泡的那杯三花,水温合适,韵味悠长。

然而,随着爆发式增长的城市人口、紧张枯燥的现代化生活和每年新增近500个新楼盘的平均速度,不仅慢慢改变着人们的住房结构,还让原本温情脉脉的邻里关系被贴上“生人勿进”的封条,成为插在人们心口的一把剑。

诚园所构建的生活系统

诚园所构建的跑步系统

这一次,在诚园的这175亩土地上,“生人勿进”的封条正在一点一点被开启——秉承“从人性出发的居住需求”,打破传统小区以土木规划为主体的空间概念,将85%的土地面积留给园区,以茶室、健身区、运动间、宅间花园、儿童乐园、宠物乐园等为实现“美好生活场景”的互动空间为基础,融入绿城24年来在社区社交、娱乐、运动、康养、学习等方面的历史积淀,在这个富含科技与温情的现代园区,重塑生活原本秩序。

届时,每一个业主,不论男女老少,不仅能在社区中找到自己的生活乐趣,还能找到志趣相投的“伙伴”,一如那些深藏在老成都街巷、院坝里,却亲如一家的“左邻右舍”。

一如绿城的总设计师宋卫平先生说过的那句话:“不论外面有多么浮躁,只要回到小区就是一处安宁祥和的小天地。”

以上的这些,都将在诚园交付时一一兑现。

对此,老白深信不疑!

(线索一经采用,必有“惊喜”)

(线索一经采用,必有“惊喜”)