2015年初,纪录片导演范俭跟随余秀华从湖北老家辗转武汉、北京、香港、深圳,历时一年有余,拍摄完成纪录影片《摇摇晃晃的人间》。此片获得阿姆斯特丹纪录片电影节(ifda)长片竞赛单元评委会大奖。近期,影片在国内上映,反响热烈。

某种程度上来讲,是范俭带观众走进了余秀华的内心世界。余秀华则称,“范俭找到了我是他的福气。”以下是范俭的口述——

影片上映有一段日子了,我得到很多反馈,让我震惊的是,很多人看完影片,仍然不理解余秀华为什么离婚,这其中还有一个搞文学的知识分子,非常困惑地问我,“到底为什么要离婚,你还是没有解答啊。”

这让我意识到,在此之前,我们或许低估了余秀华需要克服的阻力。你要去理解那些不理解,你才会明白,余秀华的故事本身,在诉说着什么。

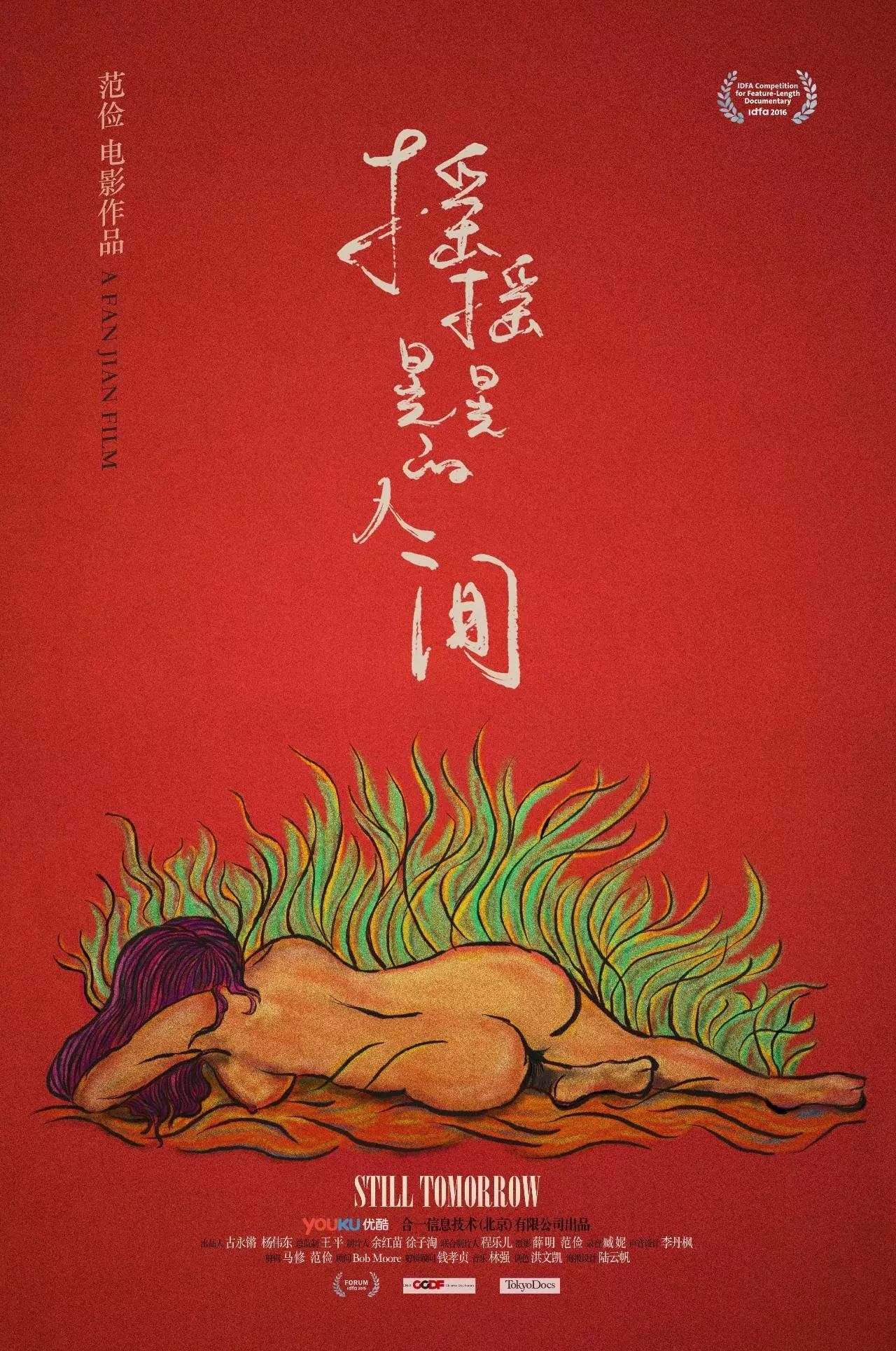

《摇摇晃晃的人间》海报

拍摄进行到四五个月的时候,我就明确了以她的离婚为主线,来展现一个女人获得能量后想要翻转命运的愿望。既然如此,离婚的另一个重要人物,就是余秀华的前夫老尹。

我第一次上余秀华家拜访就见到了老尹。我原先也拍摄过一些农村倒插门的男性,他们通常有一肚子的委屈不能释放。老尹符合这些想象,他沉默地在一边干一些家务。我有留意到,他和余秀华分房睡。直到我离开他们家,他们两人几乎是零交流。

总体来说,老尹是一个心思简单、不坏的男人。他几乎常年在外打工,我跟着他去北京接近昌平的一处工地拍摄,结束工作后跟他去常去的馆子喝二锅头,喝多了他也会向我倒苦水,抱怨他在家里的地位,生活中种种不如意的事等等。

他有些嗜酒。每年春节回家,他会因为喝酒和余秀华发生激烈的争吵,用余家人的说法是,“喝多了像是变了个人”。他也有些不思进取。据我所知,二十年来他在工地上一直从事着同一工种——泥瓦工。即使在建筑业,也有上升的空间,但他没有想过学点技术或者成为包工头,从这方面来看,他和余秀华也不合适。就像余秀华自己说的,老尹坐在那她觉得烦,她写诗他看着也烦,真的就是那样。

很多人是看到影片中老尹和工友们在酒桌上的那段对话后,彻底明白为什么余秀华一定要和老尹离婚。工友们嘲笑余秀华,什么“女人就是猪,全靠你会哄”,老尹也跟着嘲笑。后来余秀华看这段时哭了,当时他们已经离婚,她很想不通,觉得既然他那么看不上自己,为什么还一起过了20年,为什么还不肯离婚。

事实上,老尹心里也很清楚,离了婚对于他们两人都好。之所以他不愿意离婚,一是需要条件,他不能一无所有。另一方面,他顾及儿子,怕儿子有不好的评价。

他们离完婚后坐在出租车上的那一幕很动人,老尹前所未有的松弛,他的神态、语言,就像他说的,是解脱了。甚至在回去的路上,他还牵了余秀华的手,这是很有趣的,离了婚,两个人的关系反而不再紧张。

办完离婚的余秀华

余秀华离婚进程中最大的阻力,来自母亲。我的这次拍摄也跨越了余母从患癌到离世的全过程。

母亲对余秀华的爱,在纪录片中可以看到。你去看她的每个眼神,余秀华对她说“我吵架关你屁事”,她淡淡一笑。有一次采访,余秀华不在,母亲的开场白是:我这个女儿啊,故事可多了。然后她提到了余秀华结婚13年的时候,感觉丈夫不可靠、儿子也不可靠,父母离去后自己总得能生存,于是就偷偷地跑去学怎么讨饭,说到这一段时,母亲落泪了。

我能够感受到她对于女儿的愧疚。在她的内心,始终觉得女儿的先天残疾是父母带给她的,她始终愧疚。

余秀华小的时候,他们带她去求医问药,请算命先生,各种方法都试过了,还是治不好。因此,他们想弥补,弥补的方式就是在余秀华19岁的时候,为她张罗了上门女婿,这也恰恰成为最折磨余秀华的一件事。

但母亲是意识不到的,她是真的不理解余秀华,她说:“秀华到底为什么看不上老尹,我始终搞不懂。”在母亲看来,老尹四肢健全、身体健康,他能看上余秀华就很好了,因此她对老尹是很好的。每次余秀华夫妻吵架,父母总是先挑女儿的过错,这让余秀华时常感到很委屈。

《摇摇晃晃的人间》中,余秀华与母亲发生争执

母亲自身与余秀华的父亲之间,也是争吵了一辈子。但在她患癌症之后,丈夫对她非常好,很照顾,这在她看来就是婚姻的可靠。女儿成名后所收获的名利,在母亲看来,都不是什么了不得的事,会写诗,也没什么值得骄傲的。家庭,才是一个女人最后的归属。

因此,当她苦心为女儿设计的保障被余秀华执意打破的时候,她是很难接受的,反应也是最激烈的。她想了很多办法阻止,她对余秀华说,你离了婚你儿子以后找不到对象了。余秀华真的在这个理由面前泄气了,在一次和老尹为了离婚的事大吵一架后,她坐在田边创作了一段诗:一棵草有怎样的绿,就有怎样的荒。

母亲被确诊为肺癌晚期的那天晚上,余秀华给我打电话,她非常难过,整整40多分钟,一直在哭,说不出话来。但她从没在母亲面前哭过。母亲说她“心比榆木还硬”,她其实是不想让母亲看到自己哭泣难过的样子。

在我个人的理解中,母亲得癌症反而加速了余秀华离婚的决定,因为她觉得人生苦短。在余秀华离婚前后的几天,母亲每天从早到晚眼睛都泪汪汪的。在片子里,最开始母亲的头发又黑又多,可以编成一根粗粗的麻花辫,后来因为化疗,掉得所剩无几。2016年8月底,我最后一次看到她时,已经满头银发。片子完成不久后,母亲就去世了。

余秀华对于母亲的爱,都表现在母亲去世后她写的诗里:你走后,人间就冷了。但她又忍不住怨怼,“你们用20年毁灭了我对婚姻的信任,让我永远不会再信任婚姻。妈妈,我们没有一个是胜利者。”

这部电影本身对余秀华当然有伤害的成分,我相信没有任何一个人看到自己生活中70%甚至更多的隐私被放到大银幕上,还能无动于衷。但余秀华从没有说过“这里不好,那里会影响我的形象”之类的话。我以为她能出席一场点映就很不错了,但她跟着我跑了好几场,很出乎我意料,她比我想像得确实更强大一点。

电影上映后,很多观众认为电影的表达方式过于直接,丑化了余秀华。比如那些她与老尹激烈争吵的画面,骂脏话、脚踹门,许多人看了觉得不适。余秀华的一个朋友曾对一个细节耿耿于怀——两人闹离婚时,老尹说,余秀华以同房为条件向他索要500元。

“这简直是丑化你,你怎么能允许这样的内容存在?”那个朋友问余秀华。她听后有点在意,就跑来跟我说,能不能把这处细节剪掉。我问她,是你自己在意,还是你在意身边人的看法?沟通了几分钟后,她就放弃了,“哎呀随便吧,你爱剪不剪吧。”

还有很多人会站在道德制高点上评价她,母亲病了,为什么还要坚持离婚,这是不是不孝?在我看来,这其实是道德绑架。

在北京的百城首映礼上,当晚的主持人、诗评家秦晓宇问余秀华,“离婚的当晚,秀华与母亲在屋外有一场对话,母亲哭了,秀华去安慰母亲,说了一些心里话,母亲却说她心硬,我不知道秀华事后有没有跟母亲道歉……”

余秀华有些激动地回应,“你为什么认为我要向母亲道歉,难道我做的不对吗?如果我做的对,为什么要道歉呢?”

余秀华在片子里对母亲很强硬,但实际上她真的很爱母亲。在整部影片的拍摄过程中,我见证过余秀华的两次崩溃,其中的一次就是在母亲出殡那天,当母亲遗体被火化后,她见到骨灰时,哭到几乎瘫倒了。那天我也哭了,但我没有把这个场景放入影片,我希望克制一些,最后选择了用母亲的画面作为全片的结束。

这是范俭最后一次拍到的余秀华母亲的影像,也是全片的最后一个画面

第一次看到成片时,余秀华就对我说了两点。第一,她觉得这个片子除了女主角其他都很美。第二,她很感谢我为她的母亲留下了影像。

其实,比起余秀华,更脆弱的是观众。观众不敢接受这些生活中的粗粝与真实,而余秀华本人能够接受,你不觉得很有趣吗?有的人以为诗人每天生活在诗里,长袖曼舞间字斟句酌。其实诗人也生活在柴米油盐和一地鸡毛里,有些诗就是从那堆鸡毛里蹦出来的。

家中院子的门口,是余秀华写作的固定场所

除了母亲的葬礼,余秀华的另一次崩溃是在一个跨年夜,她表白被拒后,深夜痛哭,哭到呕血。

那个晚上我一直陪着她,但是始终没有勇气打开摄像机,因为她不想让别人看到这一幕,那一刻我是她的朋友。作为朋友,我知道她的情感故事,但无法用镜头记录。她还曾赴一个仰慕已久的男诗人的约见,也拒绝了我的跟拍——这或许是整部影片中最令人遗憾的地方——我拍出了她不想要的是什么,婚姻。但她想要的,爱情,我拍不到也没法拍。

范俭和余秀华,俩人从记录者与被记录者渐渐变成了朋友

在余秀华的诗歌中,对爱情的憧憬和向往是永恒的主题,只是她始终都得不到。她爱上的那个人,是非常有才华的,非常非常成熟、有魅力的男人。这份爱情在我们外人看来就是不可得的,被拒绝是可以想见的。在这之前,她也曾经爱上过几个人,都很痛苦。

诗歌把她引领成一个精神世界更为丰富、内心活动更为敏感的人,这也使得她不能容忍现实生活的不幸福。她没有经历过普通人20多岁时陷入爱情的经历,所以依然保有着一种少女心,她喜欢一个人,总是很强烈,很执拗,过于热情,因为她控制不住自己。

在点映活动上,经常有观众问我,余秀华对我有没有产生一种爱情。我可以很肯定地回答,没有。我下意识地将我们之间的关系放进影片是希望传递一种感觉,纪录片本身是一个灵魂碰撞另一个灵魂的结果,我进入了她的生活,这不可回避。

现实中,她喜欢很多人,会很直接地表达这种喜欢,这有时候甚至是一种调侃。但喜欢和爱是有区别的。爱一个人才会让她感觉到疼痛。我们这些人对她而言,就像她那句诗里写的一样,像一列火车,乞丐、醉鬼、卖艺的,上上下下。

前不久,我在一场直播中说了一句,“余秀华最想要的是爱情,但她可能永远也得不到。”我说出那句话,是和很多人一样,觉得那很难,因为,她喜欢的那种人,很难喜欢上她。

但是,事后,余秀华半开玩笑地对我说:范俭,你其他都说的挺好,但怎么就判定了我得不到爱情呢?你应该说我能得到,还要帮我征婚。

那时,我突然觉得,之前的那句话,我也许是说得太绝对了。

我的身体里也有一列火车

但是,我从不示人

这与有没有秘密无关

月亮圆一百次也不能打动我

月亮引起的笛鸣

被我捂着

有人上车,有人下车,

有人从窗户里丢果皮和手帕,

有人说

这是与春天相关的事物

它的目的地不是停驻,是经过

是那个小小的平原,露水在清风里发呆

茅草屋很低,炊烟摇摇晃晃的

那个小男孩低着头,逆光而坐,泪水未干

手里的一朵花瞪大眼睛

看着他

我身体里的火车,油漆已经斑驳

它不慌不忙,

允许醉鬼,乞丐,卖艺的,

或者什么领袖

上上下下

我身体里的火车从来不会错轨

所以允许大雪,风暴,泥石流和

荒谬

——余秀华《我的身体里也有一列火车》