大家好,我是《大明生死线》、《地图里的人类史》、《谁在世界中心》等书的作者温骏轩。今天这篇文章的主题是:从村长到皇帝——

陈霸先的逆袭人生

北魏孝文帝没有想到的是,因他汉化改革而引发的六镇之乱,引发的河阴之变、侯景之乱,接连终结了北魏和南梁的统治,两次大乱被屠杀的数千朝臣,更是直接改变了南北两朝的统治基础。最终在南朝抓住机会建立新朝的,是一个从底层逆袭的传奇人物——陈霸先。

陈霸先的两个贵人

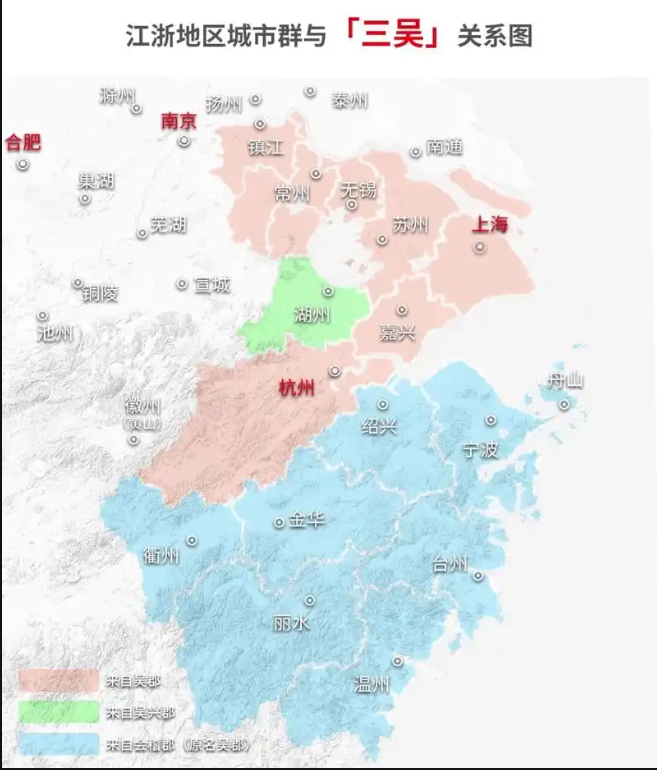

以陈霸先的出身,原本是绝无机会跻身权力中心的。一则他世居江东三吴中的“吴兴郡”(对应现在的浙江湖州)。这个籍贯放在东吴时期是个优势,但在北方人掌权的南朝就是个劣势了;二则陈霸先发迹之后虽然攀附东汉名臣,以称小偷为“梁上君子”而为世人所知的陈寔为祖先,但实则出身寒微。

出身使得陈霸先最初只是在家乡做了个相当于现在村长的“里长”,比刘邦当过的亭长还要小一级。这个出身原本注定陈霸先做不了官,而只能当个“吏”(后来被征调到建康做了个管油库的“油库吏”)。

好在陈霸先很早就显示出了与众不同的能力,史书中将其描述为“少倜傥有大志,不治生产。既长,读兵书,多武艺,明达果断,为当时所推服”。从小就显得洒脱有大志,不喜欢干农活。长大了后喜欢读兵书、练习武艺,而且通晓事理、做事果断,被认识的人所推许佩服。

这样看起来,陈霸先在乡里的名声倒是比刘邦还要更好,共同点是一看都是能成大事的。不过能不能成大事,还是要看天时、地利、人和三个因素能不能凑齐。所谓“三分能耐,六分运气,一分贵人扶持”,像陈霸先这样的出身,最重要的人和就是被贵人赏识。就像刘邦最开始也是被吕后的父亲看中,有了起家的本钱。

陈霸先的运气倒是比刘邦还要更好,他人生中第一个贵人是梁武帝萧衍的侄子萧映。萧映在萧氏子弟中以才德出众闻名,十二岁的时候就被梁武帝点评为“吾家千里驹也”。萧映成人后的第一个官职便是吴兴太守,并因此了解到陈霸先的事迹。之后萧映将比自己年长四岁的陈霸先,调在身边做了个负责传达教令的传令吏加以考察。

考察之后萧映对陈霸先非常满意,认为这个人将来一定大有前途(此人方将远大)。

作为宗室中的千里驹,太守之职只是个起点。很快萧映便在公元540年升任广州刺史,有武将之才的陈霸先受命在吴兴募军一千,并被任命中直兵参军。这一做法不仅让陈霸先有了自己的班底,更为一直做小吏的陈霸先打开了上升通道。

为防地方势力做大,梁武帝在执政后期刻意行政碎片化,将立国之初的二十三个州分割为了五个等级,共计一百零七个州。比如原本只有广州、交州两个大州的岭南地区,就又分割出了了二十个左右的州。像广州、交州这样的一等大州,梁武帝则一般会安排宗室出镇,只不过并不是每个宗室都像萧映这样有能力的。

萧映到任后不久,广州、交州先后出现了多起叛乱。结果广州境内的叛乱都被陈霸先一一平定,另一个宗室萧谘负责的交州,却被起义的越南土著领袖李贲割据成功,并且多次击败前来征讨的梁军。为此,梁武帝不光因此擢升陈霸先为直阁将军、授予子爵的爵位。甚至还命人将陈霸先的画像画下来,想看看萧家千里驹给自己找的这个好帮手,到底长什么样。

不出意外的话,萧映将来大概率是要回朝为相的,而陈霸先肯定也会因此在朝堂中占据一席之地。毕竟他于萧映来说,就好像陈庆之之于梁武帝一样。然而意外还是发生了,公元544年,年仅37岁的萧映在广州病逝。

虽然第一个贵人骤然离世,但却没有影响陈霸先的仕途。陈霸先当即便被梁武帝任命为广州司马,配合新任的交州刺史杨蒨南下,讨伐乘乱称帝的李贲(建立的政权名为“万春国”)。在这次平叛战争中,陈霸先再次显露出了卓越的政治和军事才能。在他看来交州叛乱之所以数年无法平息,是因为出镇岭南的宗室们乱作为。想要取胜,就得摆脱他们的指挥。

最终在陈霸先的组织和指挥下,交州之乱在公元547年被平息。他在岭南地区的声望也达到了顶峰,并被梁武帝任命为西江都护、都七郡诸军事,算是把广州地区的军权交给了他。

悲剧的是,正当岭南的局面开始恢复平静时,建康城那边却出问题了。公元548年八月,侯景联合掌控京城守备的萧正德叛乱,并最终攻破宫城挟持了梁武帝。

从侯景渡江到成功挟持梁武帝,前后花费了五个月时间,在此期间南梁各地组织了不少军队进京勤王。然而行政碎片化的后果,在这个危急时刻很快便显现了出来。简单点说不光部分地方官员持观望态度,就逄是那些汇集到建康城外的将领,也因为互不隶属而各怀心思。甚至为了谁当主帅的问题而争执不下。

这种局面下,陈霸先原本是可以观望的。岭南之地向来游离于权力中心之外,之前除了东晋末年的卢循之乱是从广州起兵以外,基本都是谁做了皇帝就顺势归附,无论这个皇帝是在长安、洛阳还是在建康城。

当然,还有一种选择是像秦末的赵佗一样,乘乱封关自成一国。陈霸先的顶头上司,时任广州刺史元仲景便是抱着这种想法。元仲景是前往南梁避难的北魏宗室,在侯景写信表示愿意奉他为主的情况下,决定举兵自立。这两个选项都不是心怀大志的陈霸先所想,遂召集兵马、传檄岭南各州郡,平定了元仲景叛乱。

当时在岭南的宗室代表是南定州刺史、梁武帝的堂侄萧勃。陈霸先的意思是由萧勃来主政广州,并组织岭南各州的军队北上平乱。后者却同样想乘乱割据岭南,并派军阻止陈霸先北上。

这种情况下,陈霸先决定率领本部兵马北上,投奔他人生中的第二个贵人——湘东王萧绎。

在梁武帝已死的情况下,萧绎是最有资格号令天下的宗室。首先萧绎当时的官职是荆州都督,坐镇是的荆州城江陵。从大荆州分割出来的九个州,在军事上都受他节制;其次无论萧映还是萧勃都是旁支,萧绎却是梁武帝的第七子,属于正统继承人。这也是为什么他能够出镇荆州。

最重要的是梁武帝被困台城时,已派人送密诏至荆州,授予其假黄钺、都督中外诸军事的权力。这就意味着所有效忠南梁的军事力量,都应该接受萧绎节制。

不过虽然有了梁武帝的授权,但萧绎却很难真的号令那些宗王。比如说已故昭明太子萧统的次子,时任湘州刺史的萧誉就认为大家都是平级的,我凭什么听你的(各自军府,何忽隶人);又比如梁武帝的六子、时任南徐州刺史的萧纶,在梁武帝死后进军大荆州。在郢州(今湖北钟祥)自己给自己假黄钺,加都督中外诸军事。

这种情况的出现,说到底与梁武帝玩弄权术有关。虽然用宗王出镇,梁武帝却是只希望所有的宗王都听命于自己。为此梁武帝一方面从制度上确保这点,宗王出镇基本都不允许带儿子一起去,相当于留在京中做质子;二是宗王之间有什么矛盾,反而乐见其成。

最后也是最重要的原因是梁武帝活得太长了。之前刘宋的问题是皇帝们执政时间都太短,儿子们最多只有十几岁。反观南梁,后来被侯景扶植为傀儡皇帝的萧栋都已是梁武帝的曾孙,并且已经娶妻。这就意味着那些出镇地方的藩王,有足够的时间和空间来培养忠于自己的力量。即便帝位正常交接,也一定会遇到削藩的问题。

于是你会看到,虽然上述这些王爷都派了军队去勤王,萧誉和萧纶更是亲自领军,但各怀心思的结果却是坐视梁武帝被困死。说到底有没有侯景之乱,梁武帝都是八十多岁的人了。在这些近支宗王看来,这无疑是一次觊觎帝位的好机会。于是当梁武帝一死,一场南梁版的八王之乱便正式拉开了序幕。

对于希望建功立业的陈霸先来说,他的选择即让萧绎成为了他的贵人,同时也打破了这场南梁八王之乱的平衡,让自己成为了萧绎的贵人。

平乱侯景

选定了新的贵人算是成功了一半,接下来能不能成功,那还得看陈霸先自己的本事。

从广州北上的路线,是翻越大庾岭进入江西境内,然后再顺赣江而下入鄱阳湖。这也是当日卢循之乱时,徐道覆的攻击线路。不过徐道覆出征前已先派人,巧妙的在赣江上游准备好的造船的板材,过关后只用一周时间就打造好了船只。更重要的是,卢循之乱是乘刘裕北伐发动的突然袭击,梅关本身并没有发挥作用。

陈霸先就没有这个条件了。一方面大庾岭的南康郡,已经被乘乱割据的豪强蔡路养割据。后者得知陈霸先想进自己的地盘,提前在大庾岭北麓筑了四个堡垒;另一方面同样想割据岭南的萧勃也不想他北上,不仅与蔡路养结盟,更直接派遣高州刺史李仕迁,领军前往江西境内阻击。

事实上像蔡路养、萧勃这种情况并非孤立事件。摄于侯景的军威,当时大多数地方官员和豪强,想的都是乘乱搞一块地盘。陈霸先非要领军北上护国的做法,被认为动了大家的蛋糕。所以领军北上的陈霸先非但没有船,赣南的豪强们还纷纷送船、送物资给李仕迁。有鉴于此,陈霸先光在南康郡就打了一年半的仗。

好在陈霸先通过这几年的征战,军力已经大大提升。这次也有不少岭南豪强愿意跟着,一起北上成就一番事业。比如始兴豪强侯安都就拉了一支三千人的队伍前来归附。这使得陈霸先的军队扩充到了两万余人。最终不仅擒斩了李仕迁,还收服了不少原本跟随蔡路养的赣南豪强。

公元551年六月,弄到足够船只的陈霸先,终于能够借夏秋水涨之际率军北上了。有了水军加持,顺流而下的陈霸先仅用了两个月便进军至鄱阳湖。北伐军的主力也扩充到三万,并拥有两千多艘船只。反观萧绎那边,在攻杀不服自己的湘州刺史萧誉后,也派出了大将王僧辩组成西路军,沿长江而下攻击前进。并在击败沿江那些归附侯景的叛军后,即将抵达鄱阳湖。

南朝的事向来是荆州和扬州之争,谁能够控制吴头楚尾的江西,谁就能够占得优势。从这个角度说,只要陈霸先与王僧辩的一会师,不光身在建康城的侯景会慌,那些首鼠两端者也会倒向萧绎这边。

然而政治上的事,永远不是1+1就一定等于2。萧绎这边最大的问题,是陈霸先并非他的嫡系。虽然主动送信归附,但乱世之中这种站队是当不得真的,更何况双方之前并无交集。就像元仲景也不会真的相信,侯景会奉他为帝,只是想借势割据岭南罢了。陈霸先自然也看出了这层问题,两军即将会师之时,恰好西路军一路攻来粮草匮乏。陈霸先这边还没看到人,就先从自己的五十万石存粮中,调拔了三十万送过去。

乱世之中,哪有比粮食更重要的。老话说天时不如地利,地利不如人和。人不吃饭七天就得死,谁手上有粮,谁就有最大的人和。陈霸先这一举动,不仅让王僧辩等西路军将领,瞬间把他当成了战友,更让萧绎认定自己找到了中兴之臣。

公元552年二月,陈、王两军在鄱阳湖口会师并设坛结盟,一个月后便攻陷了建康城,追灭了逃亡的侯景。萧绎也正式成为了南梁第四位皇帝。

西梁的诞生

萧绎虽靠着王、陈两员大将的辅佐平定侯景之乱,但萧墙之内的争斗却远未结束。在岭南地区,萧勃在陈霸先率军离开后,已然呈割据状态;在四川地区,梁武帝的八子萧纪同样不服这个七哥,这个梁武帝最喜爱的儿子,甚至抢在萧绎之前在成都称帝。这就造成了侯景虽死,南梁却同时有两个皇帝的局面。

事实上,更准确说是一度存在三个皇帝。因为侯景称帝后,还没来得及杀掉被他废掉的萧栋。起兵之前,王僧辩曾经问过如果萧栋还活着应该怎么办。萧绎说了八个字“

六门之内,自极兵威

”,暗示王僧辩让萧栋死于兵乱。不过王僧辩的回答却是“

平贼之谋,臣为己任;成济之事,请别举人

。”平定侯景之乱是我的职责,但要是想找人学成济弑君,那还是另外请别人吧(成济当年替司马昭杀了魏帝曹髦)。

王僧辩倒不是说不忠于萧绎的命令。之前攻灭萧誉时就奉命斩杀了被俘的萧誉。两次态度不一,与他的出身有关。

王僧辩出身于太原王氏,不过当年他的祖先却并非在衣冠南渡时南下。公元508年,王僧辩跟随在北魏为将的父亲王神念一起投奔南梁,并受到梁武帝的重用。无论是感念梁武帝的知遇之恩,还是士族身份的自我修养,王僧辩都不愿意背负一个乱臣贼子的罪名。至于杀萧誉,那是因为萧绎有梁武帝节制天下兵马的授权,不听调还反过来进攻江陵的萧誉算是叛国的一方。

反之萧绎能够让王僧辩去做这件事,也说明他缺乏政治头脑。不仅如此,为了与萧纪争夺帝位,萧绎在称帝之前竟然一度向西魏称藩(包括送十子萧方略去做人质),请求西魏出兵入蜀,同时表示愿意把四川、襄阳都割让给西魏。

于是在萧绎与西魏的两面夹击之下,萧纪很快就被萧绎所杀,益州也就此变成了西魏的领土。讽刺的是,公元554年,做了两年皇帝的萧绎写信给宇文泰,认为还是应该按照双方旧有的边界划分疆土。问题是这两地当时都在西魏的控制下,这种表态无疑于宣战。

这种出尔反尔的态度并不让人意外,宇文泰的做法则是在次年发兵进攻江陵,迫使萧绎在兵败之后率太子及百官出降。

两个原因造成了萧绎的窘境。首先是虽然已经做了两年皇帝,侯景之乱也平了,但萧绎却迟迟不肯去建康城。作为萧绎的嫡系,王僧辩被授命驻扎于建康城,而陈霸先则驻扎于京口。两人的儿子则循例,留在萧绎身边做“任子”(实为质子)。

问题是所谓长江天险,其实只存在于庇护建康城的长江下游。至于大荆州所处的中游地区,最大的问题是在北岸有一条长江最大的支流汉水。只要能够占领位于河南、湖北交界处的襄阳城,就能够打造水军顺流而下,攻入江陵所在的江汉平原。这也是为什么历史上荆州是如此重要,却没有把都城放在荆州而建立王朝的。

其次西魏那边还有了一个身份特殊的带路党。萧誉被俘杀后,与他联手起兵的弟弟,出镇襄阳的河东王萧詧就已经归顺了西魏,并立誓为兄报仇。萧詧是已故昭明太子的儿子,而被萧绎杀掉的废帝萧栋又是昭明太子的孙子。真要论起来,萧詧要是在继承南梁大统的资历问题上并不比萧绎低。这就意味着西魏在出兵时,就已经占据了地利、人和优势。

最终投降西魏的萧绎被萧詧派人用土袋闷杀,萧詧则被西魏扶植为新的南梁皇帝。

必须说一下的是,萧绎的死在内斗血腥的南朝算不上什么特别事件,但他在城破前所做的一件事,对南朝统治秩序破坏程度,却并不比侯景之乱低多少。当日由于不愿意去建康城,以文采出众而著称的萧绎,便将皇室所馆藏的十四万卷图书送至江陵,城破之前萧绎下令将这些图书焚毁,史称“江陵焚书”。

这些皇家图书大部分是衣冠南渡时带着南下的两汉魏晋藏书。其中涉及先秦部分的典籍,更是秦始皇焚书之后,好不容易收集恢复的。侯景之乱对三千士族朝臣的屠杀,只是断了南朝之骨,江陵焚书更是伤了整个华夏的文脉。

虽然萧詧成为了这场政治斗争的胜利者,不过他很快就为向西魏借兵复仇的行为感到后悔。西魏不光乘机把他原本控制的襄阳给占了,还把江陵全城百姓都给强迁到了西魏。这笔帐算下来真真的是赔了夫人又折兵,还被南朝上下视为卖国求荣。

为此萧詧这个皇帝根本得不到南梁其他地区的承认,控制区仅限于江陵一带,也就是一郡之地。以至于这个只能依附于西魏的伪政权,被后世称之为“西梁”。窘迫的境遇,让萧詧在八年后因忧愤导致背部发疽而亡(公元562年)。

废梁建陈

江陵城被围攻的时候,王僧辩当即领兵前去救援,只不过援军还没到城就被攻破了。这当中一个很重要的技术原因,是从建康去往江陵是逆流而上。从江陵前往建康勤王会很快,反过来就要花成倍的时间。这也是建康更适合当南朝都城的原因之一。

不管怎么样,南梁现在都需要一个新皇帝了,除非你愿意承认萧詧这个引狼入室者为帝。陈、王二人原本商量的结果,是拥立萧绎的第九子,时年十二岁的萧方智为帝。之所以选这个未成年儿子,是因为萧绎的其他儿子都已经在战乱中被杀。只有这一个当初跟着王僧辩出镇建康幸存。

然而屋漏偏逢连阴雨的是,见西魏那边扶植了一个傀儡皇帝,东魏这边也动了同样的心思。不过,这时候应该说是北齐了。因为高欢的次子高洋已经在公元550年,也就是侯景之乱时代魏建齐。

宇文泰手上有萧詧,高洋手上也有筹码,那就是八年前被俘的萧渊明。当日侯景与高澄翻脸,梁武帝派侄子萧方略领兵北主支援,结果被西魏包了饺子。要不是为了把萧渊明换回来,侯景也不会那么快起反心。如今见南梁这边岌岌可危,北齐这边便表示国无长君是不行的,我可以把萧渊明送到建康来做皇帝。

给竞争对手送个皇帝回去到底安什么心,这谁都能猜得到。王僧辩和陈霸先肯定是不能同意的,于是北齐这边自然是武装护送,一如当日梁武帝派陈庆之送元颢回洛阳争夺帝位一样。

陈庆之当年还要千里送人,北齐这边却是只要渡江就行。因为借着侯景之乱,北齐已经吃掉了南梁在长江以北的领土。南梁这边能控制的也就长江北岸的那些战略要点。萧绎之所以不愿意来建康,这也是一个重要原因。

见北齐大兵压境,王僧辩和朝臣们犹豫了,在和西魏已经死敌的情况下,跟北齐结盟算是一个符合战略逻辑的选择。于是王僧辩最终决定迎萧渊明进建康城上位,同时把萧方智降为了太子。

这种做法必然会让南梁内部分为两派,而坚持认为萧方略才是正统的一派,势必会把希望寄托在了陈霸先身上。其实按道理来说,王僧辩是萧绎的嫡系,应该是坚持拥立萧方智这派才对。不过个人选择是什么已经无所谓了,不管谁在上面做这个皇帝,一个王朝出现两大军头的局面,都必然导致火并。从这个角度说,王僧辩换皇帝的行为,只是给陈霸先找了个抢先动手的理由。

公元555年九月,陈霸先派侯安都等将于京口起兵偷袭了建康城。最终凭借抢先动手的先机,陈霸先得以袭杀王僧辩,再立萧方智为帝。

虽然奇袭成功,但却并不代表南梁的局面就此稳定。一方面王僧辩部下的许多将领,已经出镇各地,尤其是江东地区;另一方面北齐的也不会坐视自己的计划被打乱。于是见形势骤变,北齐这边当即派出了船只运输粮草、战马,以及上万齐军,与驻扎在江北的王僧辩部将徐嗣徽、任约渡江,试图重新夺回建康城。

最终陈霸先用火攻战术,烧毁联军的营寨、切断水源,并俘获了所有的船只。这种情况下,领军的北齐将领柳达摩提出和谈。

然而虽然战场上的局面对陈霸先有利,但谁都知道这只是北齐在仓促间组织的第一拔进攻。因此在朝臣普遍恐战,并把这次建康之围归罪于陈霸先的情况下,陈霸先不得不把视如己出的侄子陈昙朗送至北齐做质子。之所以是侄子,是因为陈霸先唯一的儿子陈昌,包括王僧辩的儿子王颁,都在江陵城陷时被西魏俘虏了。

同时萧方智则作为国君在盟约上签字,表示愿意向北齐称藩。由于萧方智自己也才十三岁,就把八岁的侄子萧庄一并送去北齐做质子(可怜的萧庄刚从江陵城逃出生天)。至于齐军和徐嗣徽、任约,自然是被礼送出境。

对于陈霸先来说,这是一个屈辱但又不得不签的城下之盟。因为江东这边还有许多王僧辩旧部等着平定。陈霸先需要时间来解决后顾之忧。事实证明这个决策是正确的。解决完建康之围后,陈霸先发布特赦令,宣布所有之前跟任约、徐嗣徽同谋的人概不追究。并用了三个月时间在江东平叛,将那些拒不归顺的王僧辩旧将一一攻灭。北齐那边同样没有把这份盟约当真,不过是在战局不利情况下的缓兵之计。

公元556年五月,北齐这边与叛逃至江北的王僧辩旧部一起,集结了十万兵马再次渡江,发起了第二次建康之围。这反倒给了陈霸先一个机会,毕竟第一次建康之围时,朝臣中还有大量求和派。史书记载,陈霸先在战前祭天时“

发言慷慨,涕泗交流

”,怒斥“

齐人背约

”。那些之前有求和想法的朝臣都不敢看他(

同盟皆莫能仰视

),士兵和百姓听完演讲后却愈加兴奋(

士卒观者益奋

)。

聚拢了人心后,接下来陈霸先这边的战术则是充分利用地利优势。依靠优势水军袭击齐军的运粮船,火烧齐军的战船,迫使渡江的齐军不得不杀驴马为食。

对于齐军来说更为糟糕的是,双方在建康城外鏖战之时台风骤起。陈霸先部利用熟悉地形的优势,抢先占据了地势较高处,慢了一步的齐军则不得不泡在泥水中。梁军可以轮流修整,齐军却因洪水而片刻不得闲,甚至只能把锅吊着生火做饭。

所有这些因素,让陈霸先取得了这场国运之战的胜利,逃回去的齐军只有十之二三。四十六名被俘齐军将领更是悉数被诛,以彻底断绝和谈的可能。那些无法逃回江北的齐军,被俘后则被分配给将士们作为奖赏。由于数量太多,交易时甚至便宜到一名战俘只能换一次买醉的酒钱。只不过之前送作质子的陈昙朗不得不成为了牺牲品,在交换不成后被杀。

能够取得最终胜利,除了卓越的政治、军事能力以外,很大程度与陈霸先的地缘背景有关。王僧辩这边的将领基本都是祖籍北方,甚至有不少是像他这样出生北朝再归附的。相反陈霸先这边的将领,几乎都是南方本土豪强。更何况王僧辩的部下还引齐军渡江。于是在站队时,江东百姓会更愿意视陈霸先为自己人。

比如王僧辩的手下将领韦载在据城自守时,就只能用锁链拴着忠于陈霸先的弓弩手效命。虽然威逼之下这些弓弩手每发都能射中,却更让韦载感受到陈霸先厉害,最终投降成为陈霸先的重臣;又比如第一次建康之围时,城中百姓都涌到秦淮河两岸一起给陈霸先的军队助威。所谓得民心者得到下,感受到民意的士兵们大受鼓舞,史载“

军士乘胜,无不一当百,尽收其船舰,贼军慑气

”。

虽然取得了第二次建康之围的胜利,但南梁的地缘政治形势却依然严峻。西魏那边不仅占领的四川、襄阳地区,还在江陵扶植了西梁;陈霸先的老上级萧勃,在岭南地区已呈割据状态,并于公元557年二月,沿着陈霸线当日的路线举兵北伐。同时萧绎的旧部王琳,还控制着湖南地区,即不愿意归顺陈霸先,又与杀了故主的西梁势同水火。

这种情况下,陈霸先将萧勃作为了打击对象,派遣侯安都等将领,当年三月在江西境内攻灭了北上的萧勃,然后再以水军两万西进征讨王琳。只不过进击王琳的战役,最终却几乎全军覆没,只有陈霸先出镇京口时,归附的将领吴明彻,带着自己的部队全身而退。甚至连侯安都等主将都被俘,直至第二年才逃了回来。

三个原因造成了这场大败。一则王琳与陈庆之的情况很像。从小随侍萧绎获得赏识,并且很能散财聚人,甚至聚拢的大都是江淮一带的盗贼。加上王琳本身就是军户出身,从小习武,所以一开始就被萧绎任命为将,军功亦是数一数二的;二则王琳充分利用了地利优势。先与陈霸先的军队相持,等到入冬风向转为西北风时,再对原本就逆流而上的进攻方发起总攻。

最后也是最重要的原因,是荆州前线正在相持的时候,建康城却传来了一个让天时逆转的噩耗。公元557年十月,陈霸先效法前朝,仅用了两个月的时间就走完了禅让三步曲,在建康称帝。萧方智则在次年三月,像南朝其他亡国之君那样走完了他惨淡的一生。

这个消息传到前线,当即就让侯安都崩溃了,哀叹道

“

吾今兹必败,战无名矣

!”

(这次一定会失败,因为师出无名了)。要是不急着称帝,那么萧方智是萧绎的儿子。王琳如果主动攻建康的话,于公于私都不占理。现在王琳成为占理的一方,不光乘势兵抵鄱阳湖口,更是宣称自己为“勤王之师”,认定自己必定取得比温峤还高的功绩。

风雨飘摇的陈朝

陈霸先建立的这个新王朝就叫“陈”,是历史上唯一国号与皇帝姓氏相同的政权。不过陈霸先倒不是说真的用自己的姓氏做国号。陈姓源于春秋时期的“陈国”,陈国则系出妫姓,是西周时祭祀舜帝而建立的诸侯国。因为这个出身,位于河南周口一带的陈国虽然地域狭小,但在两周时期却是少有的公爵级诸侯。

除此之外,陈国后裔还在战国时做成了一件大事。春秋初年陈国一个叫“完”的公子逃到齐国,并以“田”为氏。最终做大,并在公元前386年取代姜子牙的后裔,成为了齐国的国君。这就是历史上著名的“田氏代齐”事件。

“陈”这个国号的渊源能够追溯到舜帝,在西周的封国又在中原,还有过田氏代齐的成功经历。这几个因素一叠加,让陈霸先觉得“陈”这个国号实在是不错。唯一的问题是自己出身底层,不过这本身也不是问题。中原的“颍川陈氏”不仅是高门大族,更是舜帝遗产的直接继承者。陈霸先的做法是自称为颍川陈氏之后,这样就让自己王朝,俨然有了一个超越常规国号的高贵出身了。

不管陈霸先是怎么想的,现实问题都是他的王朝面临的局势相当严峻。陈朝的地盘,也就相当于当年没拿下荆州的东吴。至于荆州那边则是两分天下的格局,鉴于西魏这边已经在江陵城扶植了个“西梁”,北齐这边赶紧把陈霸先之前送来当人质的萧庄,送到王琳那里当南梁的皇帝。

陈霸先急着称帝,多少有点受北周代魏事件的影响。因为此前一年宇文泰死了,他的儿子宇文觉在次年正月正式称帝代魏,而宇文泰也因此成了第二个曹操。陈霸先这一年已经五十五岁了,要是不称帝的话,就只能做第三个曹操。

要是以三国格局来对比的话,忠于南梁的王琳就相当于是关羽了。只不过孙权当年是乘关羽北伐襄阳,偷袭得手、渔翁得利。陈霸先现在就只能硬磕这位南梁的忠臣。只是一直到死,陈霸先都没能拿下荆州,因为公元559年六月,称帝仅一年零八个月陈霸先便病逝了,享年五十七岁(谥号武帝)。

陈霸先一死,陈朝这边首先面临的就是谁继位的问题。由于唯一有合法继承权的陈昌还在北周手中,朝臣后宫商议下来的结果,是以陈霸先的侄子临川郡王陈蒨继位。

陈蒨是陈霸先所有侄子中年纪最大的一个,当时已经三十八岁了。由于一直跟着陈霸先东征西讨,已经积累了足够的战功和威望,加上特别知书达礼,综合来说的确是最合适的人选。

不过这次危险的二代权力交接,依然还是发生了流血事件。陈霸先称帝后,一直在要求北周那边放回自己的儿子,而北周那边显然认为这是一个不能轻易放手的筹码。等到收到陈霸先病逝的消息后,才赶紧把陈昌送回来。

所谓天无二日,国无二主,北周的想法是给南陈添乱。换而言之,陈昌只要一入境,南陈内部必定会分为二派。这种情况下,被派去接陈昌的侯安都做了一个艰难的决定,在渡江时将陈昌推入长江(对外则宣称是船只漏水导致沉船溺亡)。见筹码已失,北周索性把同期被虏的陈顼,也就是陈蒨的弟弟送了回来示好。如果后者能够因此更多与北齐为敌,不失为一件好事。

无论侯安都的做法,是否对得起陈霸先本人,都为新生的南陈稳定了局面。陈蒨也没让扶他上位的人失望,他在武功上的最大贡献是在继位后的第二年,击败了联合北齐东征的王琳,迫使王琳只能带着十几逃亡北齐。紧接着又从乘乱南下的西梁手中,夺回了原本为王琳控制的湖南地区。虽然长江以北的大荆州地区还在西梁和北周手中,好歹也算是拿到了半个荆州。

于是你会看到,陈朝不仅在长江下游与北齐划江而治,更在中游与北齐(包括其扶持的西梁)也形成的划江而治的格局。

对于南朝来说,长江并不是一条合格的南北分割线。如果其他地区处在统一状态,可以说一战就能灭亡南陈。好在当下北周、北齐还在为北方统一而争斗。这让执政十七年的陈蒨,能够把更多精力放在内部治理上,并为自己谋得了一个“陈文帝”的谥号。

公元566年四月,四十五岁的陈文帝驾崩,皇位传给了嫡长子陈伯宗。由于陈伯宗年仅十三岁,陈顼作为唯一成年的宗室代表,成为了最重要的辅政大臣。只是有了那么多前例,陈顼终于还是忍不住于两年后夺了侄子的皇位,自己做了南陈的“陈宣帝”。

除了几个陈顼的政敌被除以外,总体来说这场政变还是很平静的。国有长君,社稷之福,朝堂上下也是觉得这个“

多智谋,有勇力,善骑射

”的新皇帝,更能给已成国门的建康城,平添几分安全保障吧。

所谓“

守江必守淮

”,想建康城的安全有保障,那就一定要收复被北齐夺走的江淮地区,将国防线重新推至淮河。为此上位五年后(公元573年),见北齐自毁栋梁,杀了让北周都感到害怕的名将斛律光,陈顼决定以吴明彻为帅北伐。后者几代为将,又是淮东人,是唯一支持北伐的朝臣。

虽然大多朝臣都持反对意见,觉得不要主动惹事,但结果却可以说是相当的成功。吴明彻不仅一举将夺回了江淮地区,更在淮河南岸俘杀了誓死抵抗了三个多月的王琳。

不过想乘火打劫北齐的不光是南陈,更有一直与北齐处在战争状态的北周。公元577年北周用了两年时间攻灭了北齐。陈宣帝这边认为机会来到,强令驻扎于淮北吴彻明北伐中原,结果不光吴彻明和三万将士被俘虏,连之前从北齐手中夺取的淮南之地也全被北周夺了去。

事情至此,天下一统的大势已是无法逆转了。公元582年,五十三岁陈宣帝驾崩,三十岁的太子陈叔宝继位,是为陈后主。如果说临终前陈惠帝能够有什么欣慰的,那就是在前一年北周被人谋朝篡位了,杨坚受禅建立了隋朝。要是因此让北朝造成新一轮分裂,那南陈还有机会继续延寿。

不幸的事,这种情况并没有发生。公元587年,杨坚先直接取消了西梁末代皇帝萧琮的帝位,然后开始着手准备伐陈。两年后(公元589年),隋朝的五十万大军兵临建康城下,终结了立国三十二年的南陈。

最后要叹息一下的是,南陈灭亡后,跟随隋军南下的王颁,暗中召集父亲王僧辩的旧部。看到这仅存的一千余人,悲从中来的王颁不禁痛哭流涕。有旧部向王颁提议,虽然不能亲手杀了陈霸先报仇,但可以掘其陵墓,劈棺焚尸,以表孝心。于是一千多人一起动手,一个晚上的时间就掘开了陵墓。将陈霸先的尸骨烧成灰,并撒入水中,一人一口的喝光。

这个可以理解但又不同寻常的举动,也算是为整个魏晋南北朝乱世,画上了一个五味杂陈的句号吧。

作者温骏轩

生于20世纪70年代,法律专业出身。2009年开始,以地缘视角,辅以原创地图,在网络更新“地缘看世界”系列文章,创作文字近千万。已出版《谁在世界中心》《地缘看世界——欧亚腹地的政治博弈》等著作。其研究成果中的“新世界岛论”“北纬42度温度线”等创新理论,在地缘政治、军事、历史等相关领域引发广泛关注。

- END -