本文

应崔铁男先生提

问,希望了解013机。

013

计算机是一台卓有功勋的计算机,主要从事重大项目的应用,却少有人回忆其研发和应用的历史。至今没有公布研发技术主持人和参与团队。当然,这与

60-70

年代,不突出个人的社会环境有关,并非是出于任务机密。

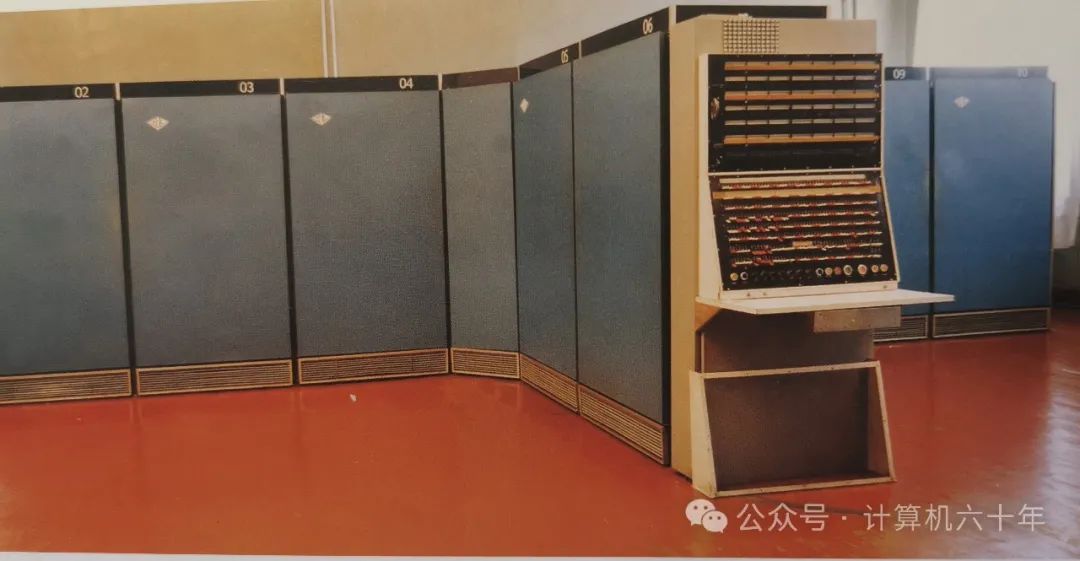

013

计算机是中国科学院计算技术研究所

1976

年

11

月研制成功的第三代大型通用数字计算机,为科学计算大型机。采用电流开关逻辑电路(

ECL

发射极耦合逻辑电路,特点是开关速度快,可以很方便地组成扩充电路的逻辑功能,节省元件数量;缺点是电路消耗大,主要用于构成超高速集成电路、高速大型、巨型计算机)、主频

6

兆周,字长

48

位,指令数

93

,磁心主存储器容量

144K

,平均运算速度为每秒

200

万次,外部设备有固定头磁盘机、磁带机、纸带阅读机、行打印机、字符显示器等。配备有可运行两道程序的操作系统、汇编语言、

FORTRAN-II

、

BCY

语言。

在这台计算机上完成过全国天文大地网首次整体平差计算,飞机翼型跨音速气动力学、核武器研究等重要计算任务。

1978

年,

013

机获全国科学大会重大成果奖。

013

计算机提供第九研究所使用,

1988

年退役。

1960

年至

1978

年,核九所使用了一批由中科院计算所和华东计算所研制的国产计算机。这一时期,从事计算工作的科研人员主要使用的是计算机指令编制的程序(机器指令),将程序或数据人工穿孔在卡片或纸带上,输入计算机。这种手编程序能够充分发挥计算机性能,但是程序编制难度大,程序无明显特征,难以记忆,可读性、可移植性差,往往要通过多次调试、改错,才能正式运行。需要指出的是,

60/ 70

年代,在研发系列计算机之前,各种计算机的程序和数据互不兼容,各自独立工作。

1976

年,核九所使用每秒

200

万次运算的

013

计机,突出提升了计算能力。不过,由于器件质量限制,造成国产计算机稳定性差。在各型计算机系统上算题的计算人员通常需要

2

人以上,还要有机器维护人员和物理分析人员陪同。他们的注意力(精力)要高度集中,并不时手工操作,随时准备在计算机系统出现运行故障时,进行应急处理。如果机器出现偶然性错误,为了避免浪费机时,进行物理分析的人一般在机房里进行在线分析,发现错误立即调出原先保存的状态,退回重算。

上机计算时,从事数学计算的会有好几个人,他们排班轮流在机器上操作;但是从事物理分析的人较少,有时一个人在机房里坚持两天三夜,累得连站着的时候也都睡着了。

当时,应对计算机运行中出现重大故障,停机检修时的应急措施,就要将计算的课题立即更换到其他计算机系统上,使用事先准备好的另外一种指令系统的配套程序。虽然转换机器的工作效率低,劳动强度大,但是不会耽误任务的完成时间。

核九所的张锁春先生,于

1976

年将其他机器上的

"676"

程序翻译到

013

机上,并参与

013

机的试算和改机任务。

1977

年至

1978

年

9

月,他将

"7643"

程序翻译到

013

机上,并利用

013

机上的

"676"

程序和

"7643"

程序用于计算型号任务。

据说,从来没有发生不同型号的计算机,同时发生故障停机检修的情况。一方面说明,国产计算机还是具备一定的质量;另一方面,也可以看到,计算机的早期研发、应用时,计算机前辈是极尽全力,克服困难,在现有条件下努力完成各种任务。

公

众

号

《

计

算

机

六

十

年

》

文

章

选

读

:

金士尧:洲际导弹落点监控远航任务

唐山大地震当天英勇抢险恢复通信

臧根林:法国计算机专家说自信

巴黎奥运会和当年引进法国计算机生产线

“广场鸽”造假,计算机首辨真伪

在

华

罗

庚

家

里

做

出

的

决

定

我

的

母

亲

夏

培

肃

计

算

机

:

拼

接

清

华

周

寿

宪

教

授

跨

洋

寻

觅

周

寿

宪

的

人

生

数

据

尊

重

知

识

尊

重

知

识

分

子

—

—

记

念

董

铁

宝

先

生

清

华

计

算

机

专

业

首

班

合

影

幕

后

韩

城

跑

戏

和

在

中

关

村

取

1

0

3

机

1

9

5

6

:

科

学

规

划

及

中

南

海

接

见

6

5

周

年

1

9

5

6

年

科

学

规

划

概

述

(

一

)

1

9

5

6

年

科

学

规

划

之

新

技

术

(

二

)

1

9

5

6

年

科

学

规

划

之

结

语

(

三

)

十

二

年

科

学

规

划

和

西

郊

宾

馆

中

科

院

计

算

所

为

何

筹

备

了

三

年

?

情

系

计

算

机

的

父

亲

王

中

田

苏

联

对

中

国

计

算

机

教

育

的

建

议

计

算

机

教

育

“

以

俄

为

师

”

高

教

部

批

准

计

算

机

专

业

设

立

周

恩

来

与

中

国

计

算

机

事

业

的

奠

基

教

育

革

命

和

计

算

机

人

才

培

养

谁

是

第

一

个

计

算

机

系

大

学

校

长

与

计

算

机

教

育

高

校

课

程

不

能

“

胜

者

为

王

败

者

寇

”

高

校

计

算

机

课

程

的

设

置

与

破

茧

领

路

大

师

赵

访

熊

和

徐

献

瑜

从

徐

献

瑜

、

张

世

龙

到

王

选

的

师

承

华

南

工

学

院

的

程

控

立

式

铣

床

不

畏

风

险

前

行

的

何

志

均

老

师

洲

际

导

弹

发

射

试

验

和

2

6

0

计

算

机

巨

浪

水

下

发

射

和

2

4

0

计

算

机

试

验

指

挥

所

的

7

1

7

计

算

机

静

止

同

步

通

信

卫