【原文】八月,汉王引兵从故道出,袭雍,雍王章邯迎击汉陈仓。雍兵败,还走;止,战好畤,又败,走废丘。汉王遂定雍地,东至咸阳,引兵围雍王于废丘,而遣诸将略地。塞王欣、翟王翳皆降,以其地为渭南、河上、上郡。

【白话】

八月,汉王刘邦领兵从故道出,袭击雍国。雍王章邯在陈仓(今陕西宝鸡市陈仓区)迎击汉军,兵败,逃走。逃至好畤(

今陕西乾县东

)停下来,与汉军交战,再次被击败,逃往废丘。刘邦遂得以平定雍地,向东进入咸阳,领兵将章邯围困于废丘,并派诸将四处略地。塞王司马欣、翟王董翳皆投降,刘邦将其领地设置为渭南郡、河上郡和上郡。

【姚论】

对于韩信还定三秦的军事行动,世人似乎并不陌生,都知道有个成语叫作“明修栈道,暗度陈仓”。其实,这八个字并非出自正史,而是出自元代的戏曲。在尚仲贤的《气英布》第一折中,刘邦唱道:“孤家用韩信之计,明修栈道,暗度陈仓,攻完三秦,劫取五国。”这应该是“明修栈道,暗度陈仓”一词的最初来源。在无名氏的《暗度陈仓》第二折中,韩信唱道:“着樊哙明修栈道,俺可暗度陈仓古道。这楚兵不知是智,必然排兵在栈道守把。俺往陈仓古道抄截,杀他个措手不及也。”这就把过程演绎得更加详细了,明修栈道的是樊哙,暗度陈仓的是韩信,当今许多严肃的战争史书籍也居然就采用这种说法。可惜的是,上述文字都源自于戏剧而非史书,更何况剧本的写作还存在极其明显的硬伤。在秦岭那一边把守关隘的,明明是章邯等率领的秦兵,韩信又怎么会说“这楚兵不知是智”呢?其实,史书对于韩信还定三秦的记载是非常简略的,《史记·淮阴侯列传》的记载是:“八月,汉王举兵东出陈仓,定三秦。”《史记·高祖本纪》的记载是:“八月,汉王用韩信之计,从故道还,袭雍王章邯。邯迎击汉陈仓,雍兵败,还走。”由此可见,韩信的确是从陈仓故道攻入关中,可是除此之外,还有哪些部队做配合,有没有派人修栈道,我们均不得而知,只能是继续从浩如烟海的史籍中寻找蛛丝马迹,然后辅之以合理的推测。

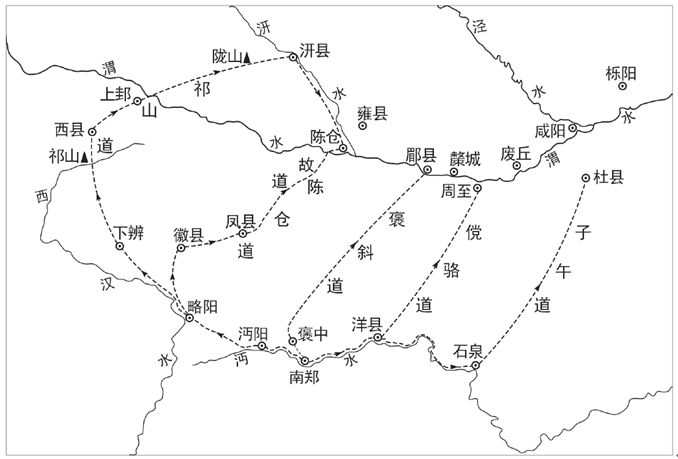

要从汉中进入关中,就必须穿越险峻难行的秦岭山脉。秦汉之际,主要有五条山路可以走,从东到西分别是子午道、傥骆道、褒斜道、陈仓道和祁山道,分别介绍如下:

子午道:因途中有一段正南正北走向而得名(古时称北方为子,称南方为午)。具体路线是从南郑出发,先沿汉水向东抵达今陕西石泉,之后向北穿过秦岭,从杜县的子午谷口(今陕西西安市长安区子午镇)出,杜县再向北即是咸阳。当初刘邦进入汉中,走的就是子午道,之后采纳张良的建议,将来时的栈道全部烧毁,这样一来可以防止诸侯偷袭,二来可以向项羽表示自己没有东还之意,当韩信准备反攻汉中时,子午谷当然是备选的路线之一,此亦后人得以演绎“明修栈道”的由来。

傥骆道:因途中经过傥水河谷和骆谷而得名。具体路线是从南郑出发,先沿汉水向东抵达今陕西洋县,之后从洋县的傥水河谷向北穿越秦岭,从今陕西周至的骆谷口出。这是从汉中进入关中的最短路程,也是最险峻的道路,秦汉时未曾见于史料,至三国时才逐渐被用于军事用途,故韩信反攻关中时不太可能走这条路。

褒斜道:因途中经过褒水河谷和斜水河谷而得名。具体路线是从南郑西北的褒中(今陕西汉中市汉台区褒河镇)进入褒水河谷,之后向北穿越秦岭,从郿县(今陕西眉县)的斜水谷口出。褒斜道是由秦昭襄王所开,在韩信反攻关中时可作为备选的路线之一。

陈仓道:因出口在陈仓而得名。具体路线是从南郑出发,先沿沔水(miǎn,汉水源头)向西抵达沔阳(今陕西勉县),之后北上经由今陕西略阳、今甘肃徽县、今陕西凤县穿越秦岭,从故道(今陕西宝鸡南)出,再向北即是陈仓,这也是韩信反攻关中时可作为备选的路线之一。

祁山道:因途中经过祁山而得名。具体路线是从南郑出发先抵达今陕西略阳,之后沿着西汉水继续向西北方向抵达下辨(今甘肃成县西北)、西县(今甘肃礼县东北)、上邽(guī,今甘肃天水),然后向东翻越陇山抵达汧县(qiān,今陕西陇县),然后顺汧水南下可抵达雍县、陈仓,再从陈仓顺渭水向东即是郿县、废丘、咸阳,这也是韩信反攻关中时可作为备选的路线之一。

由此可见,韩信反攻关中主要有子午道、褒斜道、陈仓道和祁山道四条路可以选择,史书只是明确记载韩信出陈仓道,却没有说清楚他究竟是以何种方式出陈仓道的。不过,在《三国志·蜀书·魏延传》中,却透露了一条非常重要的信息:“延每随亮出,辄欲请兵万人,与亮异道会于潼关,如韩信故事,亮制而不许。延常谓亮为怯,叹恨己才用之不尽。”在这里,魏延明确提到应该按照“韩信故事”来伐魏,可惜遭到诸葛亮拒绝。那么,什么才是“韩信故事”呢?是出陈仓道吗?答案是否定的。

228

年冬,诸葛亮率蜀军出陈仓道,次年春,围攻陈仓。据《三国志·蜀书·诸葛亮传》记载:“(建兴六年)冬,亮复出散关,围陈仓,曹真拒之,亮粮尽而还。”《三国志·魏书·曹真传》则记载:“(曹)真以亮惩于祁山,后必出陈仓,乃使将军郝昭、王生守陈仓,治其城。明年春,亮果围陈仓,已有备而不能克。”可见,正是由于魏军主帅曹真事先有所准备,所以诸葛亮久攻不下,只得在粮尽后撤兵。由此我们可以得到两个结论:第一,诸葛亮是曾经率军出陈仓道的,故而这绝不会是魏延念兹在兹的“韩信故事”。第二,陈仓的城防十分坚固,若非形成优势兵力或突然袭击,则大军即便出了陈仓道,也拿不下陈仓城。找不到立足之地,就只能沿原路返回。

裴松之在为《三国志》作注时,在《魏延传》的上述记载之后又引用《魏略》中的一段记载:

魏略曰:夏侯楙为安西将军,镇长安,亮於南郑与群下计议,延曰:“闻夏侯楙少,主婿也,怯而无谋。今假延精兵五千,负粮五千,直从褒中出,循秦岭而东,当子午而北,不过十日可到长安。楙闻延奄至,必乘船逃走。长安中惟有御史、京兆太守耳,横门邸阁与散民之谷足周食也。比东方相合聚,尚二十许日,而公从斜谷来,必足以达。如此,则一举而咸阳以西可定矣。” 亮以为此县危,不如安从坦道,可以平取陇右,十全必克而无虞,故不用延计。

根据《魏略》的记载可知,魏延的策略是自己率领一支精兵从子午谷进入关中,诸葛亮率领主力从褒斜谷进入关中,以达到攻敌不备的奇效。《孙子兵法》上说:“以正合,以奇胜”,可惜诸葛亮不懂得“以奇胜”的道理,他所有的军事战略,无论是出陈仓道,还是出祁山道,都已在庙算时就为敌人掌握。是以虽多次北伐,但终究难有尺寸之功。魏延的军事战略是合乎兵法的,可惜被诸葛亮认为是太过冒险,坚持要走十拿九稳而又无后顾之忧的祁山道,遂使得魏延“常谓亮为怯,叹恨己才用之不尽。”由此我们可以得知,魏延所谓的“如韩信故事”,并不是指非要像韩信当年那样出陈仓道,而是在北伐时必须要“以正合,以奇胜”,必须要“能而示之不能,用而示之不用”,以达到“攻其不备,出其不意”的效果。确立了这个战略,我们就可以把散落在《史记》诸将列传中的信息串起来了。

《史记·樊郦滕灌列传》上记载:“(樊哙)还定三秦,别击西丞白水北,雍轻车骑于雍南,破之。从攻雍、斄城,先登击章平军好畤,攻城,先登陷阵,斩县令丞各一人,首十一级,虏二十人,迁郎中骑将。从击秦车骑壤东,却敌,迁为将军。攻赵贲,下郿、槐里、柳中、咸阳;灌废丘,最。至栎阳,赐食邑杜之樊乡。”由此可知,樊哙曾经在白水北攻击过西县的县丞,在雍县的南面攻击过雍王的轻车骑兵,之后与其他路线的汉军会师,一同攻击雍县、斄城(tái,今陕西武功西南)。西县地处祁山之东,故而樊哙军走的就是祁山道。

《史记·樊郦滕灌列传》上记载:“(灌婴)从还定三秦,下栎阳,降塞王。还围章邯于废丘,未拔。”由此可知,灌婴还定三秦时是先攻克栎阳,再回师废丘围攻章邯。韩信主力出陈仓道后,章邯率雍军从都城废丘赶来救援。无论陈仓道的出口故道、褒斜道的出口郿县,还是傥骆道的出口骆谷口,均位于废丘的西面。也就是说,如果灌婴军是从这三条路中的一条出关中,则攻打栎阳时势必会途经废丘,与章邯援军在途中相遇,这显然是不合理的。因此,灌婴军出关中所走的只可能是出口位于废丘以东杜县的子午道。

《史记·曹相国世家》上记载:“”(曹参)从还定三秦,初攻下辨、故道、雍、斄。击章平军於好畤南,破之,围好畤,取壤乡。击三秦军壤东及高栎,破之。”由此可知,曹参出关中时曾经攻击过的路线包括下辨、故道、雍县和斄城。下辨是位于祁山道上,而故道是陈仓道的出口。可见,曹参军先是经略阳、下辨走祁山道,之后又折回到略阳走陈仓道出关中。

综合以上分析,我们可以推测出韩信反攻关中的军事部署大概是这样的:

一、以灌婴军出子午道,造成汉军主力将由东面的子午谷进入关中的声势,以吸引章邯军的防守力量。

二、以曹参军和樊哙军出祁山道,造成汉军主力将由西面翻越陇山进入关中的声势,以吸引章邯军的防守力量。

三、在东西两侧吸引住章邯的防守力量后,韩信主力经由陈仓道进入关中,同时调曹参军从祁山道返回,亦由陈仓道进入关中,对陈仓发动突然袭击。

前文提到,诸葛亮之所以出陈仓道而未能攻占陈仓,是因为曹真事先有所防备。可是我们再来看韩信的用兵,他以灌婴出子午道,是按住了章邯的左手;以樊哙出祁山道,是按住了章邯的右手,为了进一步迷惑章邯,韩信甚至还让汉军中的第一骁将曹参攻击下辨,以造成汉军主力将走祁山道的假象。久经战阵的章邯不是不通兵法,不是不懂得声东击西的道理,恰恰相反,章邯正是自以为识破了韩信声东(灌婴)击西(曹参、樊哙)的计策,所以才在东西两侧均实施重点防御,却不料韩信的战略正是要将章邯的主力引诱至东西两侧,然后再亲率汉军主力出陈仓道,之后又调来曹参军,对章邯实施中央突破。章邯既已猜错韩信的出兵路线,遂在慌乱中赶紧收回左右手以守卫心腹。于是,樊哙军得以顺利翻越陇山,之后顺汧水南下以加入陈仓战场,灌婴军则得以出子午谷进入关中,之后乘虚占领塞国的都城栎阳,遂使得整个章邯军陷入首尾难顾、进退失据的不利局面。《孙子兵法·军形篇》上说:“善守者藏于九地之下,善攻者动于九天之上,故能自保而全胜也。”意思是说:善于防守的人,能将自己的实力隐蔽就像是藏于深不可测的地下;善于进攻的人,在出动自己的兵力时就像从天而降一般迅速。所以能够保全自己并最终取得完胜。韩信将章邯的兵力全部调集至左右两侧,再使得自己的主力如从天而降一般暗度陈仓,其间的胜败也就不言而喻了。

【原文】令将军薛欧、王吸出武关,因王陵兵以迎太公、吕后。项王闻之,发兵距之阳夏,不得前。

【白话】刘邦命将军薛欧、王吸领兵出武关,会同王陵的军队前往迎接太公和吕后。项羽闻讯,派兵到阳夏(今河南太康)阻拦,使得汉军无法继续前行。

【姚论】

刘邦既已决心反楚,便立刻派人前往楚地,接回自己的父亲妻儿,由此我们亦可发现项羽分封时的又一个漏洞,那就是刘邦军中士兵的家眷问题。项羽既然自己想要富贵还乡,也明白楚军将士都想富贵还乡,那为什么不考虑刘邦军的心理呢?当三万泗砀薛集团和数万诸侯子都被困于巴蜀汉中,与家人天各一方时,项羽还怎么敢相信他们会一辈子不打算东还呢?或许项羽当初有将刘邦军的家眷留在楚地作为人质的念头,可这只会加深刘邦军打回老家去的思乡之情,却不可能对项羽有任何实质意义上的作用。为项羽计,当初还不如将这些家眷全部送往巴蜀,这样既给刘邦军做了人情,又能消磨刘邦军的士气和进取心。

【原文】王陵者,沛人也,先聚党数千人,居南阳,至是始以兵属汉。项王取陵母置军中,陵使至,则东乡坐陵母,欲以招陵。陵母私送使者,泣曰:“愿为老妾语陵:善事汉王,汉王长者,终得天下;毋以老妾故持二心。妾以死送使者!”遂伏剑而死。项王怒,烹陵母。

【白话】

王陵是沛县人,早先曾聚集党徒数千人,居住在南阳,到此时才率领本部兵马归汉。项羽将王陵的母亲抓来,安置在军中,当王陵的使者到来后,项羽就让王陵的母亲东向而坐,以示尊敬,希望借此来招降王陵。王陵的母亲私下为使者送行,流泪道:“希望您替我对王陵说:‘好好侍奉汉王,汉王是宽厚长者,终将取得天下,千万不要因为我的缘故而对汉王怀有二心。我将以死来送使者您回去!’”于是伏剑自杀。项羽大怒,将王陵母亲的尸体拿去烹煮。

【姚论】

《史记·陈丞相世家》上记载:“王陵者,故沛人,始为县豪,高祖微时,兄事陵。陵少文,任气,好直言。及高祖起沛,入至咸阳,陵亦自聚党数千人,居南阳,不肯从沛公。及汉王之还攻项籍,陵乃以兵属汉。……项王怒,烹陵母。陵卒从汉王定天下。以善雍齿,雍齿,高帝之仇,而陵本无意从高帝,以故晚封,为安国侯。”由此我们可以看出,王陵与刘邦本是沛县同乡,而且起点比刘邦要高得多。王陵是县里的豪强,而刘邦只是泗水亭的亭长,所以刘邦拜王陵为大哥。陈胜起义后,刘邦在沛县聚集三千人,王陵同样也在南阳聚集了几千人。后来,刘邦因雍齿叛变,不得不辗转投奔景驹、项梁,而雍齿正是王陵的好朋友。正是由于这些过往的心结,所以当刘邦经南阳郡入武关时,王陵军并未追随,他心里对刘邦是不服气的。直到刘邦用韩信之计还定三秦,这才令王陵刮目相看,愿意出兵协助刘邦接回父亲妻儿。不过,王陵是否真的决意忠心辅佐刘邦,这仍是未知之数,亦是项羽试图用其母招降的原因所在。项羽没有想到的是,王陵的母亲竟然会以死来断绝王陵的后顾之忧,但即便如此,只要项羽将王陵的母亲厚葬,或者其尸体以隆重的礼仪送还,则王陵未见得就会憎恨项羽。然而,项羽再次展现了他低得不能再低的情商,他竟然将王陵母亲的尸体拿去烹煮。如此丧心病狂的泄愤之举,除了将王陵彻底逼到自己的对立面,死心塌地追随刘邦以报此不共戴天之仇,还会有第二种结果吗?与此相对照的,是曹操在收降荆州时击败刘备军,俘虏了刘备谋士徐庶的母亲,徐庶得知消息后辞别刘备,投奔曹操。此事在《三国演义》中被渲染成徐庶母亲因羞见徐庶而自尽,徐庶则发誓终身不为曹操献一谋。但不管是正史记载,还是小说演绎,徐庶都终究未曾主动陷害曹操,后人亦不认为徐庶的作法有何不妥之处,盖因曹操并无失德之举,徐庶也就不必非得与其作对了。两相比较之下,项羽与曹操的差距又何止以道里计。

【原文】项王以故吴令郑昌为韩王,以距汉。

【白话】

项羽封曾经的吴县县令郑昌为韩王,以抵抗汉军。

【原文】张良遗项王书曰:“汉王失职,欲得关中;如约即止,不敢东。”又以齐、梁反书遗项王曰:“齐欲与赵并灭楚。”项王以此故无西意,而北击齐。

【白话】

张良给项羽写信道:“汉王失去应封的爵位,所以想要得到关中,一旦得到依怀王之约本应封给他的关中,他就会停止进攻,不敢再向东了。”同时又将齐国田荣、魏国彭越的反楚文书寄给项羽,道:“齐国打算与赵国联合灭掉楚国。”项羽因此无意西进攻打关中,而是北伐攻打齐国。

【原文】燕王广不肯之辽东,臧荼击杀之,并其地。

【白话】

燕王韩广不肯前往无终去当辽东王,臧荼率军将其击杀,兼并其辽东国的封地。

【原文】是岁,以内史沛周苛为御史大夫。

【白话】

这一年,汉王任用内史、沛县人周苛为御史大夫。

【原文】项王使趣义帝行,其群臣、左右稍稍叛之。

【白话】

项羽派使者催促义帝立刻成行,义帝的群臣和近侍中逐渐有人背叛离开。

公元前205年 丙申

汉高帝 二年

【原文】冬,十月,项王密使九江、衡山、临江王击义帝,杀之江中。

【白话】

冬季

,十月,项羽密令九江王英布、衡山王吴芮、临江王共敖攻击义帝,将其杀死于江中。

【姚论】

关于义帝被杀之事,《史记》中有多处记载。

《项羽本纪》记作:

“(项羽)趣义帝行,其群臣稍稍背叛之,乃阴令衡山、临江王击杀之江中。

”《黥布列传》记作:

“项氏立怀王为义帝,徙都长沙,乃阴令九江王布等行击之。

其八月,布使将击义帝,追杀之郴县。

”《秦楚之际月表》记作:

“十月,项羽灭义帝。

”按照《项羽本纪》的记载,受命击杀义帝的是衡山王吴芮、临江王共敖,击杀地点是在江中。

按照《黥布列传》的记载,受命击杀义帝的是九江王英布,受命击杀的时间是在八月,实施击杀的是英布手下的将领,击杀地点是在郴县。

按照《秦楚之际月表》的记载,义帝被击杀的时间是在十月。

如果《史记》各章记载皆无误的话,那么事情的前后经过应该是这样的:

项羽四月从戏下撤兵回到彭城,逼迫义帝前去郴县。

义帝及其左右最初是拒不从命的,可最终胳膊扭不过大腿,只好离开彭城。

当义帝一行乘船沿长江西进时,项羽下令九江王英布、衡山王吴芮和临江王共敖将其击杀于江中,但三王都借故推脱,不肯执行命令。

八月,义帝已经抵达郴县,项羽命令英布去追杀义帝。

英布因在不肯派兵增援项羽伐齐一事上已经得罪过项羽,不敢在追杀义帝之事上再次得罪项羽,故而派部将追至郴县将义帝杀死,杀死义帝的时间是在前205年的十月。

项羽之所以对义帝动了杀机,必欲置之死地而后快,除了自怀王之约以来结下的长期仇怨外,也害怕他被别人供奉起来作为政治旗号。

义帝离开彭城时,身边就有不少故楚高层追随。

等到前206 年八月,田荣、彭越、陈余、刘邦等诸侯相继公开反楚,特别是刘邦已经翻越秦岭而占据整个关中,倘若他再把义帝接过去,那问题就严重了。

项羽自己不愿意打义帝这面政治旗帜,却也不希望这面旗帜被别人拿去利用,于是索性将它烧掉。

姚尧在此前的文章中一直强调,项羽应该“奉义帝而都陈县”,如今他居然杀死义帝,结果给刘邦留下了口实,竟然以此为由号召天下诸侯,纠集出六十多万大军。

项羽的意气和短视,为自己带来了毁灭性的灾难。

【原文】陈馀悉三县兵,与齐兵共袭常山。常山王张耳败,走汉①,谒汉王于废丘,汉王厚遇之。陈馀迎赵王于代,复为赵王。赵王德陈馀,立以为代王。陈馀为赵王弱,国初定,不之国,留傅赵王,而使夏说以相国守代。

【白话】

陈馀出动三县的全部兵力,联合齐军共同袭击常山。常山王张耳兵败,逃奔汉国,在废丘拜见汉王刘邦。刘邦对他非常厚待。陈馀前往代国迎回原赵王赵歇,恢复其赵王之位。赵歇感戴陈馀的恩德,立他为赵王。陈馀考虑到赵王的力量尚弱,国内局势又是刚刚稳定,遂不前往自己的封国,而是留下来辅佐赵王,派夏说以相国的身份镇守代国。

【姚注】①《史记·张耳陈馀列传》上记载:“张耳败走,念诸侯无可归者,曰:‘汉王与我有旧故,而项羽又彊,立我,我欲之楚。’甘公曰:‘汉王之入关,五星聚东井。东井者,秦分也。先至必霸。楚虽强,后必属汉。’故耳走汉。”由此可见,张耳兵败后原本是打算投奔立其为常山王的项羽,但在谋士甘公的建议下改投刘邦,而改投刘邦的原因竟是刘邦占据关中,日后必定能统一天下!从此前的王陵归附,到现在的张耳投奔,再再都显示了还定三秦对于刘邦的重要意义。

【原文】张良自韩间行归汉,汉王以为成信侯。良多病,未尝特将,常为画策臣,时时从汉王。

【白话】

张良从韩地走小路归汉,刘邦封其为成信侯。张良体弱多病,未曾单独领兵打仗,而是经常作为筹划策略的谋臣,时常跟随在刘邦身边。

【姚论】

《史记·项羽本纪》上记载:“韩王成无军功,项王不使之国,与俱至彭城,废以为侯,已又杀之。……是时,汉还定三秦。项羽闻汉王皆已并关中,且东,齐、赵叛之,大怒。乃以故吴令郑昌为韩王,以距汉。令萧公角等击彭越。彭越败萧公角等。汉使张良徇韩,乃遗项王书曰:‘汉王失职,欲得关中,如约即止,不敢东。’又以齐、梁反书遗项王曰:‘齐欲与赵并灭楚。’楚以此故无西意,而北击齐。”

《史记·留侯世家》上记载:“良至韩,韩王成以良从汉王故,项王不遣成之国,从与俱东。良说项王曰:‘汉王烧绝栈道,无还心矣。’乃以齐王田荣反书告项王。项王以此无西忧汉心,而发兵北击齐。项王竟不肯遣韩王,乃以为侯,又杀之彭城。良亡,间行归汉王,汉王亦已还定三秦矣。复以良为成信侯,从东击楚。”

可以看到,《项羽本纪》和《留侯世家》所记载的事件基本上是一致的,可在时间顺序上却存在偏差。按照《高祖本纪》的记载,时间顺序大致是这样的:先有刘邦还定三秦,挥师东进,接着项羽兵分两路,一路以郑昌为韩王,抵挡刘邦;一路命萧公角攻击彭越。此时,张良已离开彭城,逃归汉国,正奉刘邦之命攻占韩地,遂给项羽寄去两封信,一封是说刘邦只想占领关中,不敢动向;一封是齐、赵有意联合灭楚。项羽看到张良寄来的这两封信后,遂放弃西征刘邦,而专心北伐齐国。

可是按照《留侯世家》的记载,时间顺序则是这样的:先有张良因韩王成被项羽挟持至彭城,便也跟着到了彭城。在彭城期间,张良出示了齐王田荣的反书,但对于刘邦无意东归,张良并不是写信,而是当面说的,其理由也不是刘邦只想如约占领关中,而是因为刘邦烧毁了栈道。由于听信了张良的说法,项羽遂“无西忧汉心,而发兵北击齐”。又过了一段时间,项羽杀死韩王成,张良逃离彭城,抄小路投奔刘邦。当张良逃至关中时,刘邦已经还定三秦,遂封张良为成信侯,与他一起东征。

在姚尧看来,《留侯世家》的记载更加贴合历史真实,但《项羽本纪》的记载亦并非完全有误。当时的历史发展应该是这样的:张良在送别刘邦后,因韩王成之故追随至彭城,在彭城以刘邦烧毁栈道之事和田荣反书为由劝说项羽,项羽遂无西忧汉心,而发兵北击齐。之后,刘邦还定三秦,项羽方知受骗,遂杀死韩王成,却让张良逃脱。张良归汉后,再次给项羽寄去两封信,一封是刘邦欲得关中,不敢东征,一封是齐、赵反书。项羽两相权衡之下,再次决定舍西征汉而北伐齐。

项羽杀死韩王成却让张良逃脱一事,再次暴露出项羽为发泄愤怒而虑事不周的性格缺陷。首先,韩王成在文武两方面皆无大才,只是因为血统而受韩人拥戴,项羽将其软禁在彭城即可,杀之又有何益?徒然增加韩人的敌对反抗情绪而已。其次,张良不远千里来到彭城,就是为了能和韩王成共赴患难。项羽不杀韩王成则已,既杀韩王成,就必须连张良一起杀了,否则张良既有盖世之才,又有锥心之痛,将来岂能不殚精竭虑地辅佐刘邦以消灭项羽?再次,张良孤身来到彭城,何以能够脱离西楚,又何以能够逃回关中,这里难道没有人暗中相助吗?项羽难道不需要查吗?可惜的是,项羽的思维总是这样简单粗暴,遇到不喜欢的人就是杀,然后换个自己喜欢的人。项羽任命的新韩王名叫郑昌,以前是吴县县令。吴县,正是项梁、项羽最初起兵的地方,可知郑昌必定是跟随项氏多年的亲信故旧。

项羽没有西征关中以讨伐刘邦,后世多认为他是被张良的书信所骗,可实际上项羽自身也有其不得已之处。彭城到函谷关的直线距离约为

580

公里,而到齐楚边界的最短距离(今山东枣庄)仅有约

80

公里。不难想象,一旦项羽劳师远征关中,而刘邦凭借山河之险与其打成持久战,则项羽军后方随时会面临田荣、彭越、陈余等袭扰彭城的危险,后果将不堪设想。因此,无论项羽是否真的相信张良,在客观上他都不具备西征关中的可能,只能是先消灭田荣,然后才能腾出手来对付刘邦。这再一次暴露出项羽定都彭城所带来的危害,如果当初他是依照姚尧在“三条策略”中提出的“奉义帝而都陈县”,那么局势就绝对不会演化到如此窘境。

我们知道,齐军的战斗力是远远无法与楚军抗衡的,这从章邯在临济杀死田儋,在东阿围攻田荣,却在东阿为项梁击败,在巨鹿为项羽所败中可以得到证明。田荣能够快速统一齐地,既是因为他在齐国经营日久,也是因为他的对手田都、田安水平更差。可当田荣若想再进一步击败楚军,在正面战场是不会有任何成功机会的,除非是能乘虚而入。因此,如果项羽在当初分封时不是将彭城定为都城,而只是将其看作边境重镇,则齐国绝对不敢轻举妄动。田荣既无夺天下之心,又无夺天下之才,只要能够在齐国称王就已经知足了,是以项羽应该对其取守势,毕竟这只是纤芥之疾。刘邦既有夺天下之心,又有夺天下之才,是以项羽必须对其取攻势,否则很快就会发展成心腹大患。《孙子兵法·军形篇》说:“不可胜者,守也;可胜者,攻也。守则不足,攻则有余。”意思是,如果不能战胜敌人,就采取守势;如果可以战胜敌人,就发动进攻。采取防守是因为我方兵力不足,而采取进攻是因为我方兵力有余。当项羽将都城定在彭城,这就注定了他在对刘邦采取攻势时是力有未逮的,所以只能先对刘邦采取守势而对田荣采取攻势。可如果他是“奉义帝而都陈县”,那局面就大不一样了。

首先,对于怀王之约,怀王才是最有解释权的。只要项羽将义帝攥在手上,就总有办法对怀王之约做出更有利于自己的解释。怀王可以说,虽然刘邦率先平定关中,但关中不是靠刘邦一个人打下来的,如果没有项羽在河北牵制住秦军主力,如果章邯不是主动归顺,而是率领二十万秦军退回关中,那么刘邦还有可能进入关中吗?因此,关中应该是项羽、刘邦、章邯共同打下来的,现在交由章邯和刘邦来平分,是完全正确的。这种说法,在外人看来或许有些强词夺理,但只要是以怀王之尊提出,就能极大削弱刘邦的政治号召力。当初项羽派使者向怀王请示,怀王回答“如约”,那是因为怀王远在千里之外的彭城。如果项羽将怀王迁至陈县,身边安插的都是自己的亲信,那么怀王又怎敢违抗项羽的命令?即便是怀王拒不从命,项羽难道就不能矫诏吗?现在刘邦反攻关中,打出的旗号是兑现怀王之约,说得理直气壮,别的诸侯也无从反对。可如果项羽能够奉义帝之诏,指责刘邦入侵关中是破坏怀王之约,则至少能在政治上扳回一城,可以名正言顺地号召诸侯共同伐汉。