第一作者:Jian Yang、Bingxu Chen

通讯作者:吴宇恩

通讯单位:中国科学技术大学

研究亮点:

1.报道了一种无定形非碳氮化磷纳米管载体作为稳定单原子金属位点的新型底物材料。

2.在该底物中,Ru单原子表现出优异的酸性析氢催化性能。

非贵金属催化剂在析氢反应上已被广泛研究,如碳化物,氮化物,氧化物,过渡金属的磷化物,硫化物和硒化物。但是,这些催化剂通常表现出相对较高的过电势和塔菲尔斜率,以及较低的稳定性电流密度。至于更便宜的钌金属显示接近铂的氢吸附的强度,是一个代替铂的理想的一类金属。

众所周知,载体在催化上起的作用远远不止于提供大的比表面积,更重要的是能优化金属局部的几何和电子结构。在单原子催化剂,载体效应更是显著。迄今为止,文献所报道的金属位点原子级分散的催化剂的载体主要限于氧化物和碳基材料。但是,金属氧化物通常在电化学上表现出不良的导电性和耐酸性。此外,碳基载体在电催化过程中稳定性表现不尽如意。例如,在燃料电池阴极反应中,碳基载体仍然存在燃料电池车上启动时遭受氧化腐蚀。因此,寻求新的载体固定单个原子应用于电催化仍然是一项巨大的挑战。

氮化磷是由三维组成PN

4

四面体为单元的框架结构,这样的结构可以提供优良的机械,热和化学稳定性。而且,与碳原子上均匀的电子密度相比,DFT计算已经证明了在非碳氮化磷载体上由于扭曲的空间结构和极性P-N键导致电子密度分布极不均匀。这样的结构当负载钌单原子时,使得钌单原子的电子结构上发生变化,更有利于氢离子在活性中心的吸附,促进反应的进行。

有鉴于此,中国科学技术大学

吴宇恩教授

团队报道了一种无定形非碳氮化磷纳米管载体作为稳定单原子金属位点的新型底物材料。

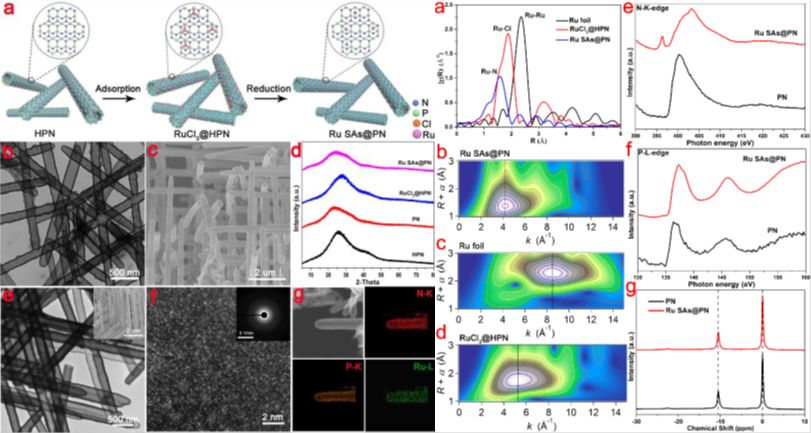

图1. 钌单原子在氮化磷上的电镜,同步辐射,软线以及固体核磁的表征

研究人员首先通过溶剂热合成氮化磷纳米管,平均直径为200 nm,随后通过湿浸渍法引入RuCl

3

再高温还原。电镜表征证明,材料仍然保持了原有的管状形貌。球差电镜进一步证实了钌以单个原子形式存在于氮化磷载体中。通过钌的k边硬线的吸收,证实钌单原子的价态位于在0和3价之间。在还原过程中,Ru-Cl键被破坏并被Ru-N键取代。这个还原的过程可以进一步通过扩展的X射线吸收精细结构(EXAFS)得到验证。即是钌氯键的键长明显短于钌氮键长。钌单原子样品明显辨识出主要的钌氮键。

进一步确认N和P元素的局部化学环境,近边缘X射线吸收精细结构(NEXAFS)和固态魔角旋转核磁共振(MAS NMR)。钌单原子氮的吸收吡咯,吡啶,石墨化氮发生明显变化,表明Ru原子与N原子具有很强的配位作用。而对于磷的K边以及固体核磁显示了其周围电子结构没有发生明显的位移,说明磷在其中可能只是骨架的作用。基于上述分析,确定钌单原子被氮化磷中四个氮元素所稳定的构型。

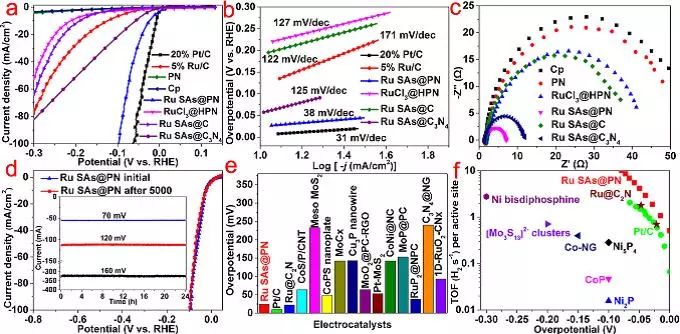

图2.钌单原子在氮化磷,多孔碳,氮化碳载体上的酸性下析氢图

通过钌原子的d轨道和氮化磷骨架中氮的孤对电子之间的相互作用,钌原子可以很好地锚定在氮化磷载体上。重要的是研究人员发现该催化剂可以作为一种优秀的电催化剂用于酸性析氢反应中,在电流密度为10 mA/cm

2

下,所需要的过电位仅为24 mV,塔菲尔斜率为38 mV/dec,几乎跟商业铂碳接近。而且,它还表现出强劲在大电流密度下能稳定在160mA/cm

2

超过24小时,通过CV循环伏安法扫描稳定性超过5000圈。此外,该单原子催化剂展现了很高的TOF值,在过电压为25以及50 mV时候的单个活性位点产氢速率达到1.67,和4.29 H

2

s

-1

,超过大部分报道的酸性析氢催化剂的性能。

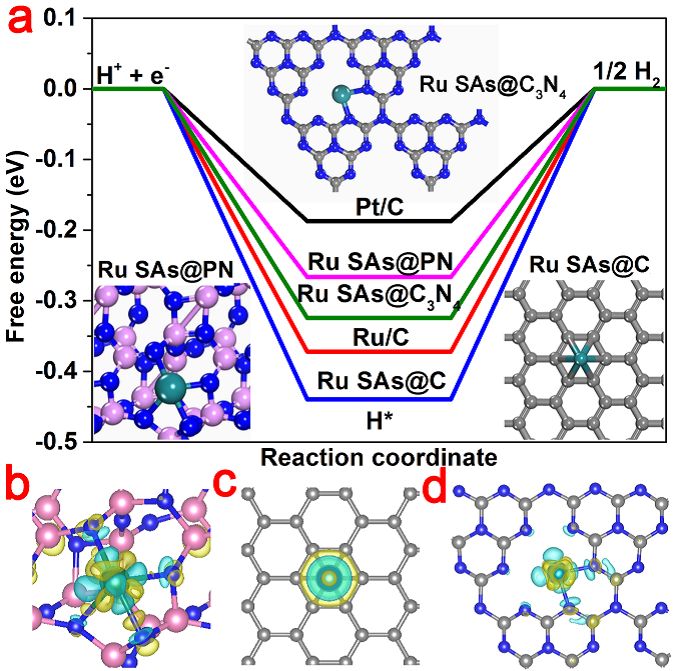

密度泛函理论(DFT)计算进一步揭示钌单原子在不同载体上其催化活性上的差异。酸性下析氢途径可以用三态图来描述包括初始状态(H

+

+ e

-

),中间状态(被吸附H*)和最终状态(1/2 H

2

),如图三所示,析氢性能可以用Gibbs自由能来描述中间状态(ΔG

H

)。对于商业Pt催化剂ΔG

H

接近于零。对于Ru/C,Ru SAs@C

3

N

4

和Ru SAs@C来说,其ΔG

H

分别为-0.37,-0.32和-0.44 eV,结果表明吸附在它们上的H *太强,导致析氢活性很低。而Ru SA@PN的ΔG

H

是-0.27 eV,这比钌单原子在其他载体上更接近于Pt/C催化剂,从而导致该Ru SAs@PN的氢吸附-解吸行为有利于整体析氢性能的提高。