来源:

本文综合自:叔的刀法(ID:lifang19680320)、《离开北京后,在职场上应该注意哪些问题?》

最近心里很难过。陆续有几个同事跟我提转岗,理由都是北京生活压力太大了,希望回家乡发展。还好公司够大,在他们家乡都有业务分支,因此不算人才流失。态度都很坚决,毫无回旋余地。

其中一位是卖了北京的房子才来跟我提的,我呆坐半晌说,房子都卖了,咱们还谈什么啊,去吧。另一位是在家乡买了房子然后过来跟我提的,说女朋友在家乡等他好几年了,北京生活压力太大,实在没法在北京安家,打算回去下半年就结婚。本来我口袋里有很好的礼物打算给他,但是跟家乡的女友和北京的生活压力相比,实在不算什么了。又是呆坐半晌,我说,去吧。

卖了北京房子的这位,在今天一篇文章里回忆,10年前大学毕业决心北漂,包里装了父母给的3000块钱、几件衣服,还有一条毛巾被。刚到北京的时候睡客厅三截沙发,经常晚上把沙发蹬散自己掉到地上。一路打拼,从小公司到大公司,从一个人到成家买房,带几十人的团队。最后做决定,考虑了半年。

“妻子在收拾东西的时候,送出去很多,也卖出去很多,那一床毛巾被,被我小心地塞进后备箱,我告诉她,当年就是它,陪我度过了那一个个艰难的夜晚,于我来说,它更像一个老朋友,要和它一起回去。”

我早过了抒情的年纪,咱们就不提毛巾被这件事了。每个北漂的人都有自己的心灵史,也都有一条毛巾被吧。而且我是北京人,没办法感同身受,抒情无益。

那些年的北京,对我的北漂朋友们也真是友好。我不记得他们为了什么事情真正焦虑过。一开始自然都没有房子,但是他们不担心没地方住,也不担心未来房价涨上天。他们享受这个城市,有一位嚷嚷着要去吃莫斯科餐厅,还有一位跟我说,昨天他吃了十碗牛肉。这真不是水浒传里的情节,就是十碗牛肉,那哥们一个人干下去了。还有一位跟我说,李老师,我总记得你带我们去公司楼下星巴克,一人一杯咖啡一块芝士蛋糕,讨论半下午选题。

不管后来取得多大成就,他们总有一些美好的回忆留给了那个年代的北京。我很自豪,也为这个城市自豪。它的包容和友好,就像那位同事经历的,你只要带一条毛巾被来,你可以晚上从三截沙发睡掉到地上,这个城市都接住你。

但是今天,还是那条毛巾被,同事把它收进后备箱,像带着一个老朋友,返回家乡:

“和朋友告别聊天的时候,大家不约而同地聊到了焦虑,似乎这已经成为了目下的一种流行病,每个人都在不停地焦虑着,每个人都被不同的欲望所催促着,各种媒体和信息汇集到脑子里的,永远是那句:你要得到最好的,你需要不断努力……听起来这似乎快成了一个无解的死循环,然而人生最重要的是什么?”

我是北京人,可能我没法感同身受这种焦虑。我只能从一个北京人的角度,感觉到这个城市对外地人正在变得越来越不友好。

举个例子,从去年开始,临街的小商小贩基本被清理干净了,当然这给买菜理发吃早点带来很多不便,但是更重要的,我想,它正在改变这座城市的生态。北京可能会想,我赶走低端的外地人,留下国贸上地中关村的北漂,整个城市不是更能够上档次吗?

但是北京可能忽略了,一座城市首先是一个生态,你不可能砍掉这个生态的底座,只留下还算买得起回龙观和燕郊商品房的北漂上班族。很可能,由于房价、糟糕的空气和拥挤的交通,更由于失去了开放和包容的心胸,北京的城市生态正在塌陷。

昌平名媛生活指南、北京地域歧视指南……这些搞笑的爆款文后边,你是否听到了叹息和哭泣的声音?

在北京,因为科技和资源的海量云集,有更多的就业和发展机会,在职场上,投入和产出相对公平一些。在这样的氛围下度过职业早期训练的人,一旦下沉到三线城市以下,多少都会水土不服。

最突出的便是价值观的冲突。那些孑然一身闯北京,无权无势,靠技术和手艺就能吃碗饭的人,职业成长依赖于技术自信,就很难迁就小地方小平台缺乏透明度和规则意识的企业文化。

在北京,你可能更多依托于“职业圈”生存,整个“职业圈”有普适的业务评判标准,可能会溢美少数南郭先生,但很少会埋没真的人才。所在领域的竞争越充分,从业者就越多选择机会,这会不断强固他们惯有的行为方式。

可是离开北京之后回到小地方,行业就很难再有京城的水准,技术在职场竞争中的效用,也会被严重稀释。市场竞争不充分,权力便会占位。小地方的人,偏爱于“人际圈”的生存方式。在这个圈子里,会按照权力资源占有量的多寡分排座次,就像一条食物链,底端的必须效忠依附于上层。人品正不正,技术好不好,反倒是其次。挑战规则者,便是在否定所有人的人生。

留不下的北京,回不去的故乡。在故乡的公司里,内外交困、上下相疑,很快,人际上的疑惑会反噬技术上的自信。这就引出下一个问题:北上广大平台呆过的人,真的比小地方的同行强吗?

从技术能力上,倒可以这么说。有例外,但例外不多。在北上广证明过自己,说明至少可以凭手艺,在中国的同行业中立足。但是,京漂返乡群体也必须认识到,他们之前的成绩,固然与其个人禀赋与努力密不可分,却是平台化协作与支撑的结果。你在北京可以达到的高度,在郑州长沙,多半是要打折扣。

这种说法至少提供了一种思维:不同的地域,适配不同的平台。不同的平台,适配不同的人力。何为适配,上级领导说了算。

认识不到这个,心态就容易失衡。逃离北上广的人,万万不能把自己的选择,视作职场上的降维,幻想无往而不利,就肯定要碰壁。把北上广的经历看做重读了一次大学,回到故乡便调低期待和调门,重新开始,才是正路。

在资源相对匮乏的城市,生存竞争就更激烈。只是这种激烈,在专业技术上体现的,远没有大城市的多,这由所在城市行业的平均水平决定。所以,习惯了专业化竞争的人,以往的成功非但不能成为利器,反而更易成为拖累。在新同事们看来,这些人更容易在工作中抱怨指责。

在北京的大公司里,简单直接的沟通方式或许是个优点,离开北京哪怕只有三十公里,这就沦为职场大忌。职业成长线与你迥异的人们,会把这种沟通方式当成恶意。

这与是非对错没太大关系。适者生存,无论在不在北京,都是铁律。离开北京,是为了活得更好,首先便是要生存下去。无论何时何地,我们都不能轻视自己的工作,这包括跟自己一起工作的人。我在这方面就是一个失败者。实在无法匹配的结果,就是单飞创业。

去留北京的结果,都必须当事人承担。外人的建议,也就是说说而已。最后,祝愿在京离京的兄弟姐妹们,能活得更加自由。青春转瞬即逝,唯有一些骄傲,岁月和人言都难夺去。

作者:

春申君

来源:

情绪与交易(ID:SentimentTrading)

2017北京房价又开启大涨模式,有点出乎意料,930刚过不足三个月,房产市场热度再起,还是在银根趋紧之际。记得2015年底2016年初的时候,笔者跟朋友们聊天每次聊到房价,我总是抛出一个拍脑袋的观点:北京的房价再番一倍,然后开始跌。没想到仅仅一年多前半句就实现了,真是速度惊人。

后面半句不敢说了,记得去年上半年的时候还写过一篇《从交易员的视角看房价会不会崩盘》,提出过对边际杠杆率的观测。但目前,至少在北京,还是没有看到触发崩盘的风险。周五周小川行长说:居民杠杆率不高,房贷还可以继续增加供给。连我最信任的央妈都这么说了,我还如何去质疑杠杆率这件事。

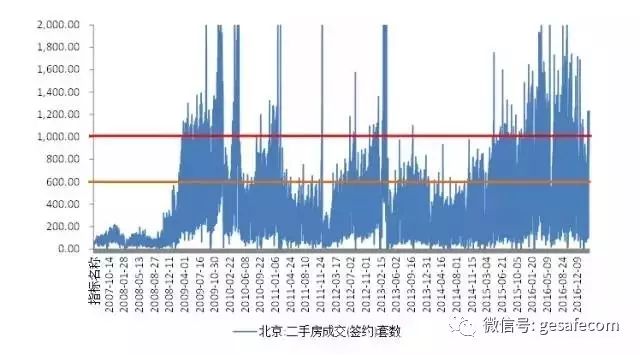

▲一张最好用的房价预测图:日均二手房签约高于600房价会上涨,高于1000房价会暴涨。现在继续超过1000

北京普通住宅的房价,已经超过了纽约,比肩了香港,租售比不足1%,房价收入比高冠全球,如此高的估值,往上再番一倍有没有可能?当然有可能,现在不正朝着这条路上猛冲吗?330北京只要不出政策,这一波疯狂的情绪是不会自动停止的,如果不停止,我想把未来的几年叫做房价最后的疯狂,我们推演一下未来的演变。

现在全国最富裕的50、60后家长们刮干淘净为80、90后的下一代在北京凑下100-200万首付,孩子们贷上200-300万贷款,在北京买下400-500万的一居小房子蜗居。卖掉一居的北京小家庭,拿出攒了几年的100-200万积蓄,贷上200-300万贷款,换一套800-900万的两居。卖掉二居的有娃家庭,拿出100-200万积蓄,贷上200-300万贷款,换一套1300-1500万的三居。卖掉三居的二娃家庭,拿出100-200万积蓄,贷上200-300万贷款,换一套1800-2000万的四居。六年以前每个房间值100万,一年半以前每个房间值200万,现在每个房间值400万。能不能买得起,其实看的是这400万。

脑洞大一点,如果房价再番一倍呢?每间房值800万,第一棒如何筹这800万呢?光靠积蓄和收入应该是很难了,只有靠资本增值,老家的房子翻倍涨。现在二三线城市正在朝这个方向努力。所以看到老家杭州、厦门、苏州的朋友们出手阔绰的在北京买房,请不要羡慕,因为他们老家房子增值了。

好了,这个故事终于找到游戏的支撑点了,一线的上涨离不开二三线的上涨,二三线的上涨离不开四五线的上涨。是不是觉得只要全国上涨,这个游戏就可以一直走下去?错了,有尽头的。当人们发现,(我们不说一线,文化自信让我相信一线城市房价超纽约几乎是必然)十几个二线城市(如杭州厦门苏州)的人民都能买得起纽约的房子了,卖掉房子向国外转移资产的动力有多大?3万亿外储能扛多久?汇率能跌成什么样?这个价格达到也不难,二线翻一倍就到了。(已经被房价速度震惊到张口就是翻倍)

我们还在讨论房价收入比,看能不能支撑房价估值的时候,其实并没有看到这个游戏的真正玩法。真正玩法其实是靠资本增值玩增值。

好了,观点一:房价如果还能疯狂,当二线城市房价比肩纽约,我觉得是疯狂的尽头。

其实,很多时候人们的恐慌购房来自于对未来预期的恐惧。比如任志强说了,北京土地供应越来越少,房价一定是涨的。事实走势也如此。接下来,我要梳理几个几乎无法反驳的上涨理由,很不幸,有且只有这一条我能勉强反驳。

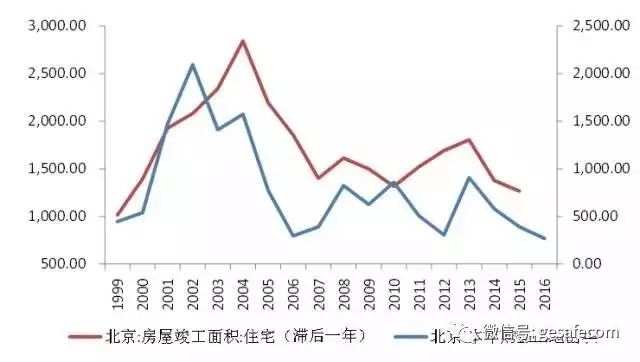

土地供给对应着新建住宅,上图显示竣工住宅与一年前土地购置面积几乎同步。确实完美解释了房子的供给端的趋势。

那么需求端呢?任总可能会告诉你北京的常住人口在继续增长。确实如此。然而,大北京不是在赶人吗?需求真的会持续强劲吗?

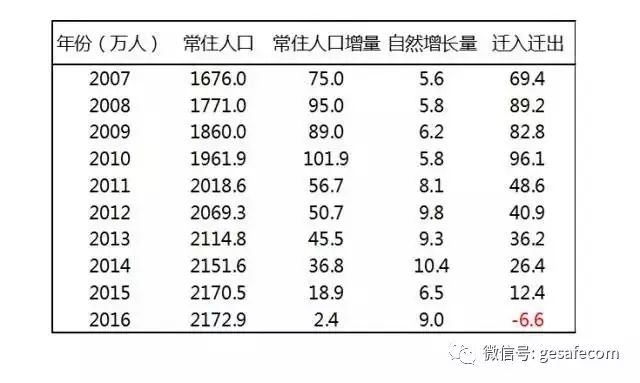

▲北京常住人口第一次净迁出

2016年,北京常住人口增长仅2.4万,其中9万是生老病死的自然增长,实际的增长是-6.6,第一次,北京人口在往外迁出。我们仔细看,其实近几年,北京的迁入人口已经逐年下降,或许能解释为何土地出让越来越吝啬,需求不在,多出的供给就会让房价下跌。可为什么这几年房价还是在大涨呢?或许跟限购政策有关,没有户口交五年社保才能买房,这几年的部分需求可能来自五年前迁入人口。而五年前,依然是人口迁入的高峰。

我们可以观察未来北京的政策是否还是赶人,人口是否还在净迁出。但因为限购,这个需求萎缩的效果作用到房价可能要等几年。聪明的管理者应该是不会放量供应土地的,放量就会过剩。

结论二:北京需求端已现颓势,会在未来几年显现。新建住宅肯定越来越少,但不一定就是房价上涨的理由,未来是二手房内部的博弈。

▲北京新出生人口数量与入学年份

所有家长们的痛点。我想把学区房叫做刚需之一。伴随着出生人口的增长,短缺的优质教育资源成为房价的附加价值。2013年学区概念大热并逐步开启的背景,正是六年前几万新增小崽子们的暴涨式出生,奥运会点燃的生育热情?这两年学区的暴涨,同样离不开五六年前北京的造娃热情。随着全面开放二胎和越来越鼓励生育,新生的小崽子们一定会把他们的爹妈薅干掏尽。无奈呀,刚需。