武周大足元年西州高昌縣籍拾遺復原研究

*

何亦凡 朱月仁

編者按:本文原刊於《文史》2017年第四輯,197—214頁。

提要:

新發現的旅順博物館藏

LM20-1451-38-01v

(實際正背與博物館正背相反)號經過

整理小組比定,是唐大足元年(

701

)西州戶籍殘片。據文書樣貌,可知它與現在分藏于俄羅斯、日本的幾組殘片屬於同年勘造的西州籍。

LM20-1451-38-01v

中張姓民戶“附”籍的實質是析籍,析籍所分之田的具體數額要大於普通授田的一次給田額度。民戶籍與僧尼籍在縣一級的製造過程中是同時的,而且也是被編輯在一起的。在戶口逃亡加劇的武周時期,西州在戶口管理和檢括方面更為嚴格和認真。

關鍵詞:

吐魯番文書 戶籍 僧尼籍 析戶 戶口檢括

武則天時期,唐朝戶口逃亡加劇。證聖元年(

695

),鳳閣舍人李嶠上表曰:“今天下之人,流散非一”

[1]

,聖曆元年(

698

)五月,陳子昂《上蜀川安危事》曰:“今諸州逃走户有三萬餘”,“不屬州縣”

[2]

。其年十月,狄仁傑爲河北道安撫大使,上疏曰:“誠以山東近緣軍機調發傷重,家道悉破,或至逃亡。”

[3]

一年之內,西南、山東均有大面積逃亡。事實上,武周時期的戶口逃亡并不限于一州一郡、一縣一鄉,而是全國性的社會問題。長安初,鳳閣舍人韋嗣立云:“今天下戶口,亡逃過半,租調旣減,國用不足。”

[4]

又,蘇瓌云:“人畏搜括,卽流入比縣旁州,更相廋蔽。”

[5]

此時唐王朝在內地的戶口管理開始出現危機,大量的逃戶對唐代戶籍制度形成了衝擊,且有積重難返之勢,如李嶠所云:“所司雖具設科條,頒其法禁,而相看爲例,莫肯遵承。”

[6]

時人將此社會問題的癥結歸因于地方檢括無能和胥吏腐敗

[7]

。然而,與內地的總體情況不同,從同時期的西州戶籍文書來看,西州曾進行過較爲認真的戶口檢括。

武周長安三年(

703

),中央政府不再完全依靠地方州縣檢括戶口,而是採取由中央委派御史到地方括戶的辦法。唐長孺先生認爲長安三年唐朝政府採納并實施了證聖元年李嶠上表中的括戶建議,實行了中央括戶

[8]

。此後,學者對這一社會問題也有關注。朱雷、陳國燦二位先生均有文章論及。孟憲實對此又進一步討論,認爲長安三年中央括戶行動的背後存在地方與中央在利益分配上的矛盾,武周時期括戶的總體性失敗是由地方政府的不配合造成的

[9]

。

學界對武則天時期括戶問題的研究,基本著眼于中央御史括戶以及括戶政策。而檢括戶口本就是地方責任,也是戶籍制度中的基礎性部分,地方州縣的例行括戶也是值得關注的一面。保留至今的吐魯番戶籍文書,讓今人得以瞥見西州地區括戶的情狀,而新發現的武周大足元年西州籍爲考察武周末期西州地區的戶籍管理提供了新資料。

一、

大足元年西州籍拾遺與復原

現爲旅順博物館藏的

LM20-1451-38-01v

、

LM20-1523-06-53r

文書是此次整理小組新發現的武周大足元年西州籍,兩件文書背面均爲佛教經錄。龍谷大學藏大谷文書

Ot.5452

、俄羅斯聖彼得堡東方研究院所藏文書

Kr 4/654

已經發表,但此次整理可以重新定名爲大足元年西州籍。書道博物館中村不折舊藏

SH.125

(此編號下共有六件文書)、

Ot.5059

,經池田溫定名且收錄進《中國古代籍帳研究》。芬蘭

Mannerheim MS 151-1

、

Mannerheim MS 151-5

經榮新江先生介紹爲“周大足元年西州籍”

[10]

,可供同時參考研究。以上共

13

件文書就是目前研究大足元年西州籍的基本文書材料。

這些文書本爲西州籍,在當時由于超過籍的保存時限而被廢棄,但其紙背被重新利用。其中

Ot.5452

、

LM20-1523-06-53

、

LM20-1451-38-01

、

Kr 4/654

、

SH.125-1

、

Ot.5059

六件背面抄有一部佛教經錄

[11]

,

SH.125-2

、

SH.125-3

、

SH.125-4

、

SH.125-5

、

SH.125-6

五件由於在王樹枏收藏時期以戶籍面向上裝裱,故而紙背墨印難以識別,但

SH.125-1

紙背墨印較深,可以判讀出這一佛教經錄的內容。但

Mannerheim MS 151-1

、

Mannerheim MS 151-5

背面並非佛經錄。

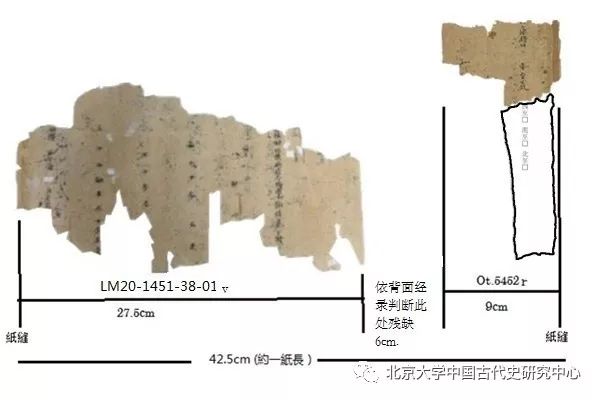

這組文書背面的佛教經錄是戶籍復原的重要依憑,依經錄順序可以推斷正面戶籍的書寫先後。該經錄寫本格式爲:一行分上下兩欄抄寫,遇不同經的合帙記錄,則提行另寫。經過測量,背面抄經錄一行約

2cm

寬,正面戶籍雖是蠅頭小楷,但每行間距較大,一行

3-4cm

寬。本文據背面經錄進行復原,推測正面籍之間的殘缺。現將此組文書戶籍面錄文如下(爲行文簡便,武周新字改回),并略作說明。

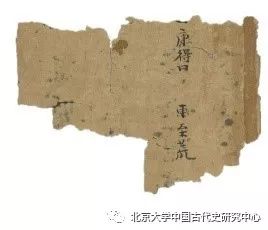

Ot.5452r

:

(前缺)

---------------------

(縫背注記“順義鄉”)

1

]

康得口

東至荒[

[12]

(後缺)

Ot.5452r

戶籍文書“四至”的書寫以“東”爲首,“四至”之前的書式爲:城(東/西等方位詞)+里數+地名,今檢

Ot.2604

(給田文書)存有“城西七里康[”,未見其他更吻合者,遂

Ot.5452r

可暫補作“城西七里康得口 東至荒”。

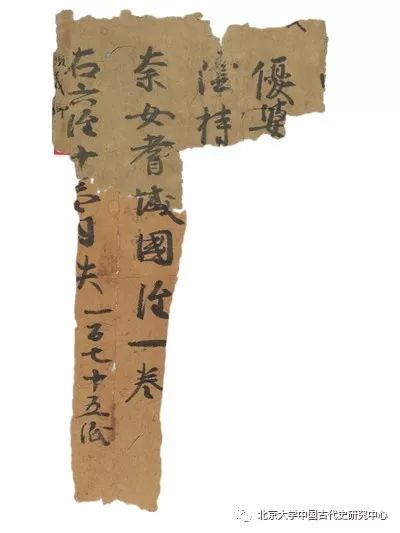

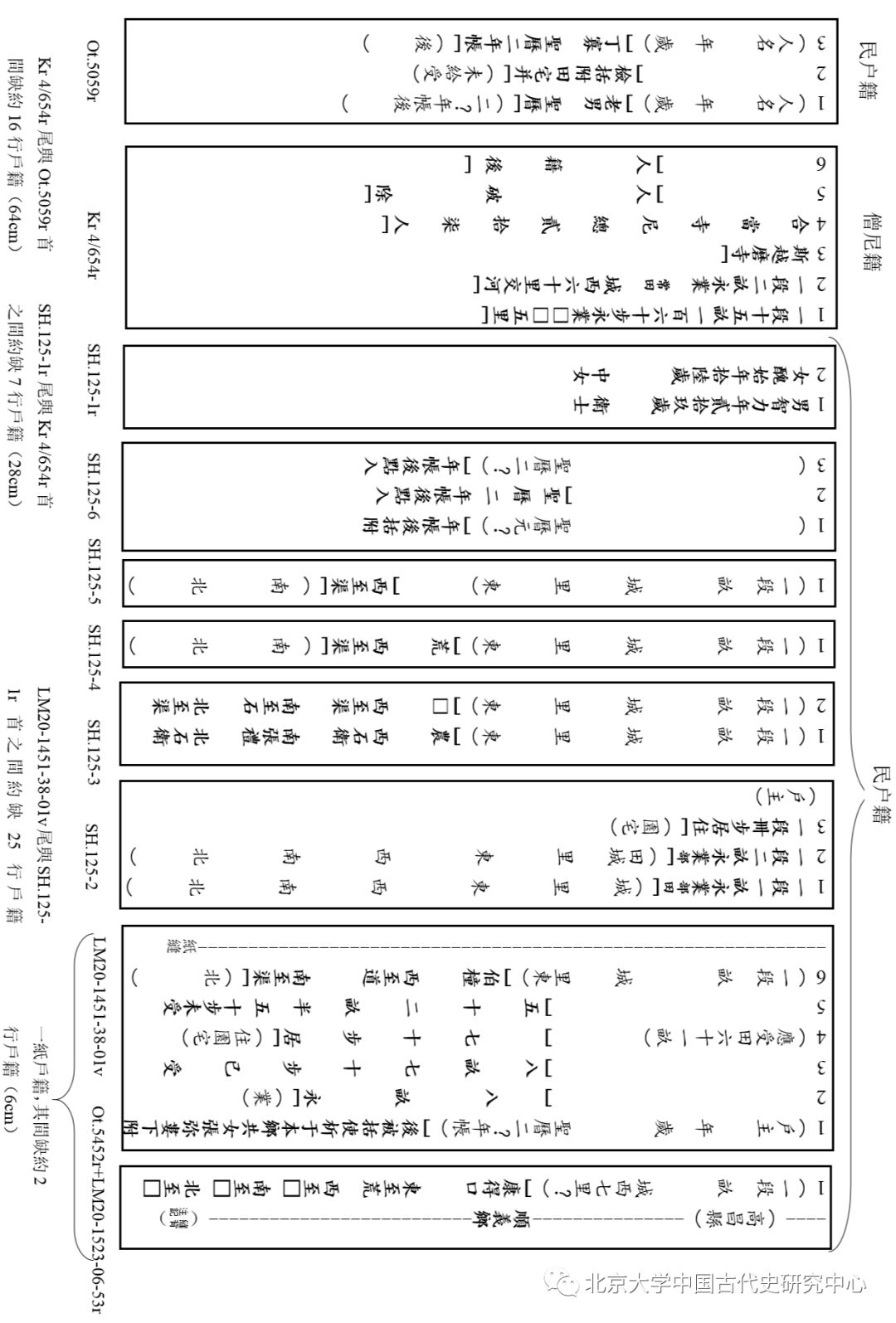

LM20-1523-06-53r:

(前缺)

--------------------------

(紙縫)

1

]西至□ 南至□ 北至□

(後缺)

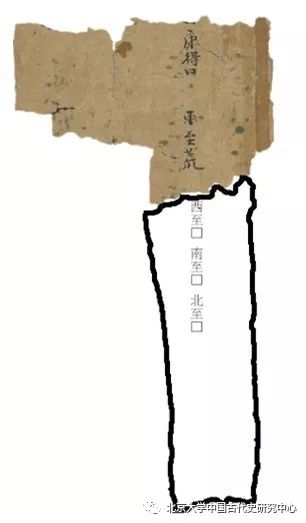

Ot.5452

與

LM20-1523-06-53

可以直接綴合,由於

LM20-1523

-06-53

背面抄寫了佛教經錄,且經錄面向上所裱,難以揭取正面戶籍,遂暫附綴合圖如下:

Ot.5452v+LM20-1523-06-53v

Ot.5452r+LM20-1523-06-53r

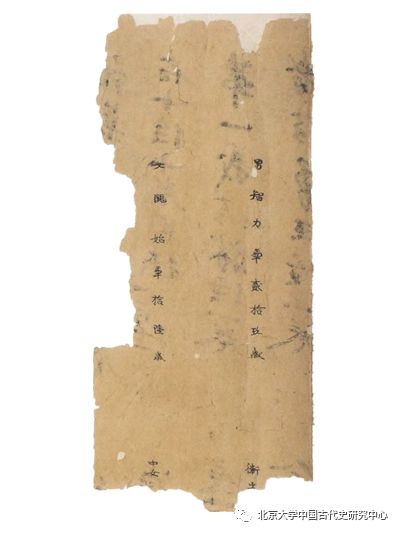

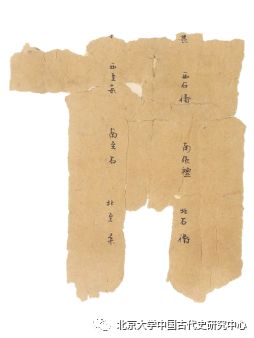

LM20-1451-38-01v:

(前缺)

1

]□後被括使析于本鄉共女

張弥婁

下附

2

]八

畝

永[

3

]八

畝

七

十

步

已

受

4

]七

十

步

居[

5

]五

十

二

畝

半

五十步未受

6

]

伯橦

?

西至道

南至渠

---------------

-------

-----------------(紙縫)

(後缺)

LM20-1451-38-01v

根據文書背面佛經錄內容的比對,

Ot.5

452v+LM20-1523-06-53v與LM20-1451-38-01r之間存在3行佛經名的距離,約6cm。此二件戶籍同屬於一張戶籍紙,Ot.5452r+LM20-1523-06-53r右側紙縫與LM20-1451-38-01v

左側紙縫正好是一張戶籍紙的兩端,示意圖如下:

Ot.5452r+LM20-1523-06-53r與LM20-1451-38-01v關係示意圖

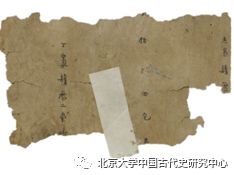

SH.125-1r:

(前缺)

1

男

智力

年貳拾玖歲

衛士[

2

女

醜始

年拾陸歲

中女[

[13]

(後缺)

SH.125-1r

LM20-1451-38-01r

與

SH.125-1v

之間缺

五十

行經錄,推算

SH.125-1r

與

LM20-1451-38-01v

之間缺約

二十五

行戶籍,即

100cm

距離。據經錄文序可知,

Kr 4/654r

在

SH.125-1r

之後。

Kr 4/654r:

(前缺)

1

一段十五畝一百六十步永業

五里[

2

一段二畝永業

常田

城西六十里

交河

[

3

斯越磨寺

[

4

合當寺尼總貳拾柒人[

5

]人

破

除[

6

]人

籍

後[

[14]

(後缺)

SH.125-1v

與

Kr 4/654v

之間缺

十四

行經錄,推算

Kr 4/654r

與

SH.125-1r

之間缺約

七

行戶籍,即約

28cm

距離。根據背面佛經錄文序可知,

Ot.5059r

在僧尼籍

Kr 4/654r

之後。

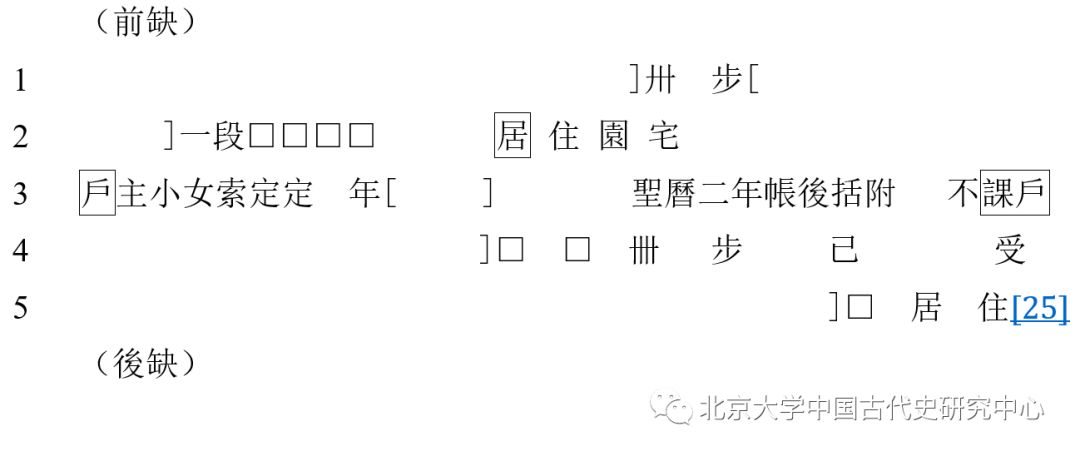

Ot.5059r

:

(前缺)

1

]老男 聖曆[

2

]

檢

括附田宅并[

3

]丁寡 聖曆二年帳[

[15]

(後缺)

Ot.5059r

Kr 4/654v

與

Ot.5059v

之間缺

三十二

行經錄,推測

Ot.5059r

與

Kr 4/654r

之間缺約

十六

行戶籍,即約

64cm

距離。此件文書正面戶籍存字較少,書法上難以斷定與之前的戶籍爲一人書寫,但一縣之戶籍本由五位里正負責抄寫,書法不同亦有可能。

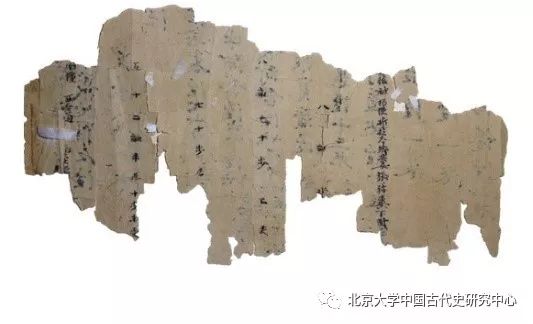

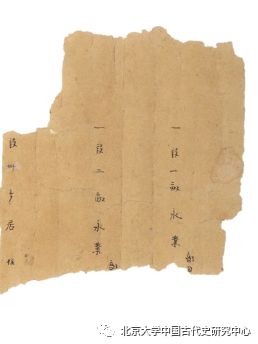

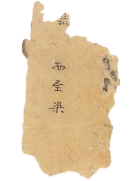

SH.125-2r

:

(前缺)

1

一段一畝永業

部田

[

2

一段二畝永業

部田

[

3

一

段卌步居住

園宅

[

[16]

(後缺)

SH.125-2r

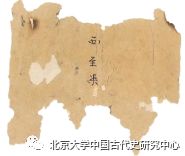

SH.125-3r

:

(前缺)

1

]荒 西

石衛

南

張禮

北

石衛

2

] 西至渠 南至石 北至渠

[17]

(後缺)

SH.125-3r

SH.125-4r

:

(前缺)

1

]

荒

西至渠[

[18]

(後缺)

SH.125-4r

SH.125-5r

:

(前缺)

1

]西至渠[

[19]

(後缺)

SH.125-5r

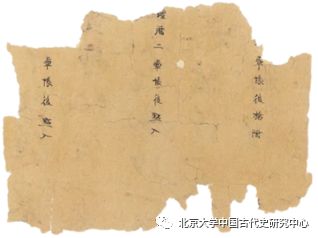

SH.125-6r

:

(前缺)

1 ]年帳後括附

2 ]聖曆二年帳後點入

3 ]年帳後點入

[20]

(後缺)

SH.125-6r

書道博物館

SH.125

戶籍文書共有殘片六件,池田溫先生據“聖曆二年”,擬將此組文書作大足元年戶籍

[21]

。《唐六典》:“造籍以季年(丑、辰、未、戌)”

[22]

,聖曆二年後的第一個造籍年即大足元年(辛丑年,

701

)。另,山本達郎與土肥義和認爲此六件戶籍文書字體相同,當出自一人之手,且與

Ot.5059

戶籍書式相同

[23]

。朱雷先生認爲“點入”與“括附”不當在同一年,“括附”應在聖曆二年之前,即可補充爲“聖曆元年帳後括附”

[24]

。筆者認爲其作“聖曆二年”或“聖曆元年”均有可能。由於難以判識以上

5

件文書背面的情況,所以在之後展示的大足元年籍的復原圖中將這

5

件文書暫置于

LM20-1451-38-01v

與

SH.125-1r

之間。

Mannerheim MS 151-1r

:

其第

3

行有“聖曆二年帳後括附”據此推斷此文書爲大足元年籍,且書法與前所舉大足籍相似。其背面書寫的是交河縣牒文。

Mannerheim MS 151-5r

:

(前缺)

1

]小男□[

2

]卌 步[

(後缺)

此與

MannerheimMS 151-1

爲同組文書,字體相同,但殘破過甚。

按照唐令,大足元年籍的廢棄時間在開元四年(

716

)。武德六年(

623

)令:“每歲一造帳,三年一造籍,州縣留五比,尚書省留三比”

[26]

,一“比”爲三年,所以按照規定地方州縣當保留戶籍十五年。所以,此戶籍被分剪并在背面抄寫經錄或書寫官文書的二次利用發生在開元四年之後。

此組文書屬高昌縣。

Ot.5452

紙縫注記有“順義鄉”字樣,順義鄉屬高昌縣

[27]

。又,

Kr 4/654

文書第

2

行有“城西六十里交河”,即“交河縣”,說明該尼寺的前一戶擁有交河縣的土地。高昌縣民戶擁有在交河縣或柳中縣土地的情況並不罕見。由於西州是狹鄉,尤其在高昌縣,授田不足十分常見,所以要通過隔縣授田的方法彌補不足。

因

Mannerheim MS 151v

爲交河縣牒文,遂無法根據經錄位置確定其與同組文書之關係。本文對其餘文書作復原示意圖如下,括號內爲補充文字。

二、大足元年西州高昌縣籍與戶口管理

LM20-1451-38-01v

爲我們提供了西州檢括戶口中析戶的信息。引人注意的是張家的身份以及登記在冊的八畝田產。既然是檢括出的民戶,就說明張家原籍并不在此,文書中有“析於本鄉”字樣,說明張家是經過析戶之後入籍高昌縣順義鄉的,入籍之後一併登記了土地。析戶也應當屬於新附籍的一種,附籍之後就應該授田。吐魯番阿斯塔納《唐神龍三年高昌縣崇化鄉點籍樣》中對新附戶都記有“田宅并未給受”字樣

[28]

,

Ot.5059

亦保留類似記錄。雖然還沒有給田,但這也表明這些新附民戶是需要給田的,那麼張家作爲新附之戶也是應該授予土地的。爲了穩定新附落籍,避免逃亡,授田也是必要執行的

[29]

。

在西州地區,一次授田的平均數目是很低的

[30]

,一般只有一畝或二畝,但張家登記有八畝土地,這也是需要考察和解釋的。因爲括戶過程伴隨戶口調整,張家就是被括出的析戶。合籍、析籍本該是民戶自行決定之事,但是爲了保證國家賦稅的穩定來源,國家便干預普通民戶的家庭組成模式

[31]

,並且對合戶、析戶都有較嚴格的法律規定

[32]

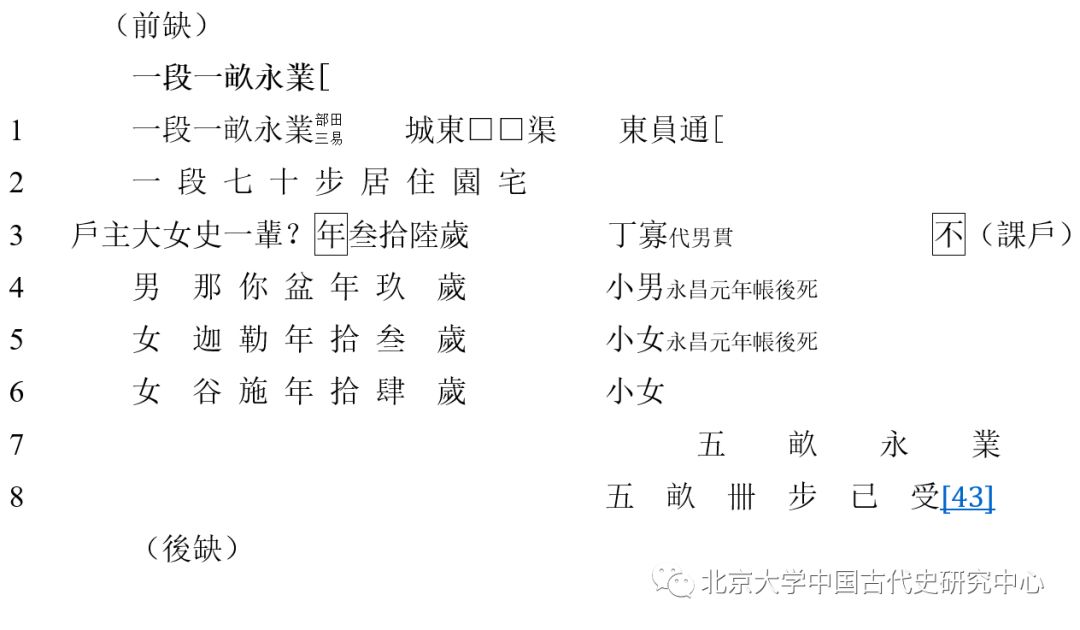

。自武則天時期開始,律文制定逐漸密集,這也正反應了在戶口檢括中對合戶、析戶的關注。如果從這一角度講,可以推測張家在父祖去世後,兄弟幾人在州縣括戶時析籍分戶了,而這八畝土地也跟析戶有關。幸運的是,西州柳中縣的大足元年籍中出現過類似的情況,《周大足元年西州柳中县籍》:

(前缺)

1

]

括附

2

]五十步永業

3

]步已受

4

]居住園宅

5

]步未受

6

]北道

7

]日 北高昌人分

-----------------

--

---

(紙縫背注“籍”,并官朱印痕)

8

]北自至

9

]北還公

10

]北王豐

11

]北張貓

12

]

課戶

不輸

13

]

大足元年□後被符括附別生戶

貫

同鄉柔遠里附

------------------------

(紙縫背注記“大足元年籍”,并官朱印)

14

]七畝半八十步 永業

15

]畝已受

16

]卌步居住園宅

17

]十三畝未受

[33]

(以下省去不錄)

第

1

行殘存的“括附”二字說明此戶爲新附之戶,從其下六處“北至”來看,此戶登記了六畝左右土地,這與張家的八畝土地相當,也說明新附之戶可能擁有這一數額的田畝。又,第

13

行有“別生戶貫”,此戶登記有七畝半八十步永業田,這裏的“別生戶貫”應該就是分家、另立戶籍的含義。《唐律疏議·戶婚律》疏云:“若子孫别生户籍,財産不同者,子孫各徒三年。”

[34]

看來,附于柳中縣柔遠里的這一戶,與張家的情況類似,都是檢括析籍之後作爲新戶落籍的,而且其所分得的田畝數也幾乎相同。這些文書都反映了唐代西州地區因析籍而分田的情況,也說明了析籍所分之田的具體數額要大於普通授田的一次給田額度。

此次復原的大足元年西州籍還爲我們提供了關於民戶籍與僧尼籍製作的新看法。由於以往民戶手實、戶籍與寺觀手實、僧道籍都是分開的,所以有學者認爲民戶籍的製造與僧尼籍的製造也是完全分開的

[35]

。但依據復原結果,

Kr 4/654

是一份尼寺籍,尼寺籍的前後均是民戶籍,可見,縣一級的籍不是以戶主性質而區別開來的,而大概還是按照地理區域劃分的,而且民戶籍與僧尼籍在縣一級的製造過程中是同時的,而且也是被編輯在一起的。

唐令規定,僧尼籍與民戶籍一樣,三年一造。《唐六典》:“凡道士、女道士、僧、尼之簿籍亦三年一造”,其下注云:“其籍一本送祠部,一本送鴻臚,一本留於州、縣”

[36]

,僧尼籍與民戶籍一同製造並無問題。那麼,

Kr 4/654

應該就是留在州縣籍坊之中的備份。孟憲實認爲:“一般民衆的戶籍編造正是三年一次,僧籍編造正與其合拍”,又以《唐龍朔二年西州高昌縣思恩寺僧籍》爲據

[37]

,龍朔二年(

662

)是壬戌年,正是唐朝的造籍之年,證明僧籍的編造與一般戶籍的編造都是三年一造,且應當是同時製造

[38]

。本文所復原的大足元年西州籍也正能夠爲這一觀點提供佐證。從現實角度講,這樣也減少許多行政成本。由此可知,每逢造籍之年,僧尼籍與民戶籍應是一同製造,并粘貼在一起,一同保存在州縣的籍坊中。而上交給中央的籍,則是把民戶籍與僧道籍剪開,分置遞送至戶部、祠部或鴻臚。

三、武周時期西州的戶口檢括

備受學者關注的長安三年停逃戶文書(

Ot.2835a

),其牒文中對中央下派的括戶御史稱爲“括戶採訪使”、“括逃御史”、“括逃使”,長安三年《括浮逃使殘牒》有“括浮逃使”一名,這些都是對於中央括戶而言的

[39]

。而我們看到大足元年西州籍中也有諸處戶口檢括的痕跡,但這並不是中央委派括戶使參與的,因爲檢括戶口、新生附籍,這些工作本就是地方州縣的職責。唐律規定,若民戶脫籍,家長、里正、州縣都要承擔罪責

[40]

,且戶口增減也關係到官吏考課升降,造籍之年的括戶亦是地方州縣的分內之責。中央括戶並非是常態性的,而地方的戶口檢括才是帶有制度性的。然而從史料中可以看出,武則天時期地方戶口檢括的工作效率很低且欺瞞中央

[41]

。由於地方檢括不力,在長安三年才不得不採取李嶠上表的建議,由中央委派御史括戶。

然而就在內地常規性括戶喪失功能的時候,唐帝國的邊疆西州卻呈現出的另一番模樣。從復原後的大足元年西州籍來看,“括附”、“點入”一類字樣多次出現,說明聖曆年間至大足元年西州戶口新附的密度較高,這與這一時期西州地方細密的檢括工作密不可分。事實上,西州地區的戶口檢括是執行較好的。吐魯番阿斯塔納出土《武周天授三年戶籍稿》也保留了西州戶口檢括痕跡:

(前缺)

1

堂兄進君年貳拾叄歲

白丁

永昌元年帳後

死

2

堂兄進逖年拾壹歲

小男

永昌元年帳後死

3

堂姉曹貞年貳拾伍歲

丁婦

永昌元年帳後

死

4

右件人籍後身死

5

弟伏行年伍歲

小男

載初元年括附

6

右件人見漏籍

[42]

(後缺)

整理者認爲這是一件用來製作戶籍草稿的手實,并推測戶籍製造當屬天授三年(692)。

SH.169-3

爲天授三年西州籍,因爲此二文書可算作同年戶籍,故可一併考察。

第

1

行戶籍有被墨印圈起的痕跡,且其前一行有墨色較淡的粗筆書寫的“一段一畝永業”,疑是戶籍書寫完成之後的檢校標記。

以上兩件均屬天授三年西州戶籍相關文書,其中明確記載了“永昌元年帳後”和“載初元年帳後”的異動情況,說明西州此時進行了落實在每個人的檢查,因爲唐代規定每年一造帳,而且從文書來看,存在永昌元年帳、載初元年帳,說明在當時的西州,這樣的戶口檢括是每年進行的。

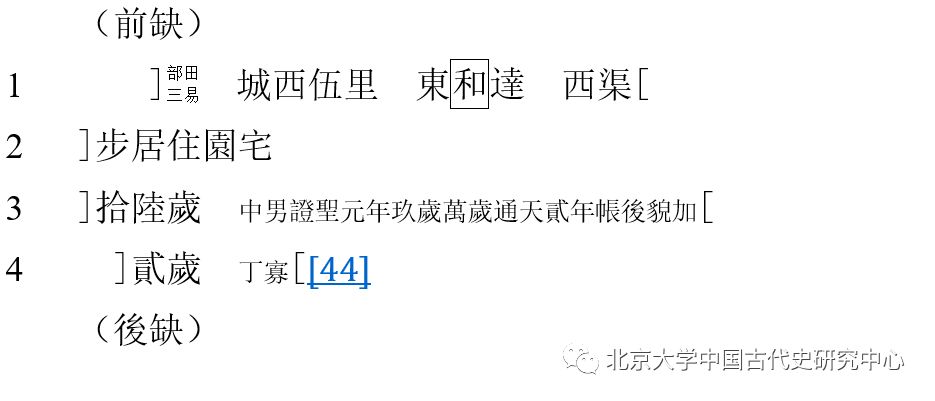

此後幾年,唐朝內地戶口逃亡加重,難以依靠地方括戶,群臣進言上表,言逃亡之弊、括戶之法,此開篇所舉,茲不贅述。然而,當唐朝地方戶口檢括面臨危機的時期,西州的戶口檢括依舊依例奉行。吐魯番出《周聖曆元年西州柳中縣籍》:

又,《武周大足元年西州柳中縣籍》:

(前略)

23

]

年十二月一日授田頭劉文琮 課戶不輸

24

]

歲久視元年帳後貌加從

實

[45]

(後略)

可見,西州柳中縣進行著例行的帶有貌閱性質的戶口檢括,這表明不論在高昌縣還是柳中縣,西州的戶口檢括仍是常規性的,而且其檢括質量也是優于唐朝內地的總體情況的。

與戶口檢括聯繫緊密的還有土地勘檢。陳國燦先生曾撰文研究武周時期西州勘檢田籍簿,并指出這些勘田簿是利用了調露二年(

680

)、長壽二年(

693

)、證聖元年(

695

)的廢案卷的背面寫成的:“這些被揀除的廢案卷,有的甚至年代久遠也未被動過,只是到了武周聖曆年間,高昌縣官府才通通拿出來爲田籍勘檢工作服務,草擬各種統計。此事本身也反映出聖曆年間田簿勘檢工作的不尋常,其所動員的人力、物力及其巨大規模,由此也可想見一斑。”

[46]

戶口檢括與土地勘檢絕不是分而行之的,因爲唐代戶籍與地籍是不分開的,土地勘檢加大力度,那麼同時期的戶口檢括也一定加大力度。於是,聖曆年間至大足元年,西州進行著細緻的戶口與土地的勘察與管理,這些也都濃縮在三年一造的戶籍之上。

以上史料以及文書的選擇,主要集中在武則天時期,以求較好地比較在地方括戶問題上西州與內地的不同。這一時期,內地的戶籍管理頻頻出現混亂的情況,以至於長安三年不得不由中央委派御史下行地方參與括戶,但收效甚微。之後,唐帝國對戶籍檢括一直沒有絕對控制權,只能依委地方,直到玄宗朝宇文融轟轟烈烈的括戶行動在全國推進。而作爲唐帝國的邊州西州,在同一時期,載初、天授、聖曆、大足,都有文書證明西州進行了較爲細緻的戶籍檢括工作。張廣達先生曾寫道:“西州按照唐代律令制度建立起來一套完整的軍政體制,這套體制是安西四鎭所不具備的。”

[47]

這一套“完整的軍政體制”自然也包括戶籍管理制度。不得不承認,西州確實在戶口管理上具有優於內地的行政素質。從這一點來看,不禁感慨,自公元

640

年唐滅高昌,建立西州,內地實行的一系列體制亦頒行于西州,而在李唐建國近百年之後,更多堅守帝國律令的不是內地,卻是邊州。

何亦凡 中國人民大學國學院博士研究生

朱月仁 旅順博物館館員

*

本文屬於教育部人文社會科學重點研究基地北京大學中國古代史研究中心重大項目“旅順博物館藏吐魯番出土文書整理與研究”階段性成果。論文寫作過程中獲同項目諸位老師和學長的多方幫助,在此表示誠摯感謝。

[1]

《唐會要》卷八五《逃戶》,上海古籍出版社,

2006

年,第

1850

頁。

[2]

《全唐文》卷二一一,中華書局,

1983

年,第

2133

頁。

[3]

《資治通鑑》卷二〇六聖曆元年,中華書局,

1956

年,第

6536

頁。

[4]

《舊唐書》卷八八《韋思謙傳》附《韋嗣立傳》,中華書局,

1975

年,第

2867

頁。

[5]

《新唐書》卷一二五《蘇瓌傳》,中華書局,

1975

年,第

4397

—

4398

頁。按,蘇瓌時爲同州刺史。《唐會要》卷三三《諸樂》:“大足元年,天后幸京師,同州刺史蘇瓌進聖王還京樂舞”。又,《新唐書》卷四《則天皇后本紀》:“十月壬寅,如京師”。由此,蘇瓌大足元年十月壬寅之前已是同州刺史。

[6]

《唐會要》卷八五《逃戶》,第

1850

頁。

[7]

陳子昂《上蜀川安危事》并曰:“蜀中諸州百姓所以逃亡者,實緣官人貪暴,不奉國法,典吏遊容,因此侵漁,剥奪既深,人不堪命,百姓失業,因即逃亡。”又,地方政府之難以爲信,從李嶠上表中或可窺其一二:“今縱使搜檢,而委之州縣,則仍襲舊蹤,卒於無益。”按,造成逃亡的原因固然是多方面的,如軍事調發與征役、災荒等等,這裏討論的則偏重地方責任。

[8]

初刊爲《關於武則天統治末年的浮逃戶》(《歷史研究》

1961

年第

6

期),後併入《唐代的客戶》一文,收入《山居存稿》,中華書局,

2011

年,第

133

—

170

頁。

[9]

孟憲實《中央、地方的矛盾與長安三年括戶》,《歷史研究》,

2001

年第

4

期,第

48

—

56