清华大学王晓锋教授领导的国内研究组通过分析全世界近20个天文台的观测数据,得到了超新星SN 2018oh的主要物理参数,发现了在爆发早期点亮该超新星的能量可能存在两种物理机制。

2018年1月26日,美国开普勒空间望远镜(KeplerSpace Telescope,以下简称开普勒望远

镜)记录了一个来自巨蟹座UGC4780星系方向的信号,由于开普勒望远镜数据处理有延迟,此时科学家还没有意识这一事件的发生,直到2月4日美国全天超新星自动巡天项目利用地面望远镜

也探测到了这个天体的信号

。随后中国和英国天文学家获得了这个新天体的光谱数据。

清华大学王晓锋教授领导的中国研究团队通过分析云南天文台丽江2.4米望远镜得到的早期光谱,判断出这是一颗距离地球一亿七千万光年的Ia型超新星,随即该超新星被国际天文学联合会正式命名为SN 2018oh(下图)。

超新星爆发前的星系UGC4780(图像来源:斯隆数字巡天)

超新星SN 2018oh爆发后的星系UGC4780

,

Ia

型

超新星

亮度可以达到普通恒星的数十亿倍,点亮整个星系

(图像来源:位于河北兴隆的清华大学-国家天文台80cm望远镜)

超新星是特定类型恒星死亡时产生的剧烈爆炸,而Ia型超新星源于由碳元素和氧元素组成的质量接近1.4倍太阳质量的白矮星的热核爆炸。

20年前人们通过研究这类天体发现宇宙在加速膨胀,从而推测宇宙中存在暗能量。但科学家对这类天体爆发前的星体(前身星)性质仍然缺乏深入了解。这类爆发的早期观测对理解其前身星系统至关重要。但恒星死亡的时间无法提前预知,因此很难获得其爆发早期的信息。

这是人类首次观测到Ia型超新星的完整爆发过程,开普勒望远镜每30分钟1次的高频率观测让科学家捕捉到其前身星爆炸死亡的最后时刻。结合地面望远镜获得的数据,天文学家得以对这类超新星进行前所未有的详细研究。全球130多位天文学家开展合作,从不同的角度揭示了SN 2018oh的奥秘,共形成了3篇重要的学术论文,1篇发表在《天体物理学快报》(《The Astrophysical Journal Letters》),2篇发表在《天体物理学》(《The Astrophysical Journal》)杂志上。其中一篇由中国天文学家主导,清华大学物理系15级博士生李文雄为论文的第一作者,物理系教授王晓锋为该论文的通讯作者。

美国

国家航空航天局(

NASA

)网站对此系列工作进行了报道(论文全文及

NASA

报道见文末链接)。

清华大学王晓锋领导的国内研究组通过分析全世界近20个天文台的观测数据,得到了超新星SN 2018oh的主要物理参数,发现了在爆发早期点亮该超新星的能量可能存在两种物理机制。同时清华研究组提出该超新星爆发抛射物中从里到外均存在未燃烧的碳元素,这与已知Ia型超新星不同。目前的各种理论模型均无法完全解释SN 2018oh的性质,这为Ia型超新星乃至超新星宇宙学的研究提供了新的线索和挑战。物理系博士生李文雄因完成此项工作,受邀将于2019年1月在天文学重要会议美国天文学会冬季会议(AAS Winter Meeting)进行口头报告。

参与这项研究工作的国内研究单位还包括中科院国家天文台、云南天文台、紫金山天文台以及上海交通大学等。参与这项研究工作的国外研究单位主要有匈牙利KonkolyObservatory、美国NASAKepler Spacecraft团队、Kepler 2任务团队、LasCumbres Observatory、University of Arizona等。

NASA对SN2018oh研究的报道:点击“

阅读原文

”

本工作得到了国家自然科学基金委、马化腾基金会、清华大学自主科研项目的支持。

项目背景介绍

又热又亮的超新星

一颗典型的Ia型超新星会持续增亮三周左右,之后逐渐黯淡消失。但开普勒望远镜观测到SN 2018oh在爆炸后的最初几天内发生迅速增亮,比同类型同时期的天体快将近3倍。与此同时,地面望远镜得到的颜色信息表明SN 2018oh在这个快速增亮过程中颜色偏蓝,这说明它的温度比较高。清华大学王晓锋领导的国内研究团队通过分析国内外望远镜获得的数据,证实了该超新星比其它Ia型超新星有更高的爆发温度。

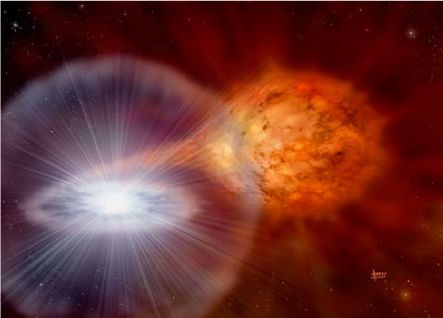

SN 2018oh的早期性质可以为Ia超新星的前身星系统提供线索。在开普勒望远镜对该超新星观测之前人们无法对这一时期进行研究。虽然现在普遍认为Ia型超新星的前身星是双星系统中一颗由碳和氧元素组成的致密白矮星,但其伴星的性质却存在争议。一些天文学家认为SN 2018oh前身星的伴星为非致密的天体(单简并模型,single-degenerate model),在这种模型中白矮星从伴星吸收物质达到钱德拉塞卡质量极限(~1.4倍太阳质量),被自身的重量压垮而发生超新星爆炸(图2左)。爆炸后的冲击波撞到伴星,在相互作用中产生的能量解释了这颗超新星早期较高的亮度和温度。

白矮星吸收非致密伴星物质,达到钱德拉塞卡质量极限发生超新星爆炸(图像来源:STFC/David Hardy)

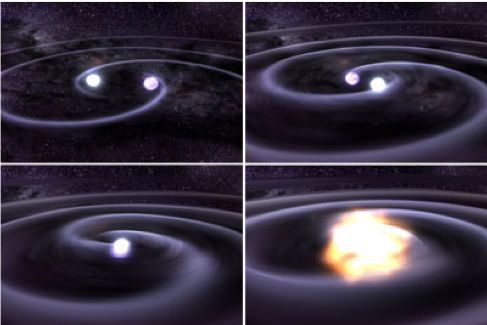

两颗白矮星绕转最终并合爆发为超新星。白色曲线表示两颗白矮星在绕转过程中以引力波形式损失能量

,从而逐渐接近直至接触。(图像来源:

NASA/TodStrohmayer (GSFC)/Dana Berry (Chandra X-Ray Observatory))

另一组天文学家支持另一个机制来解释早期的高温和高亮度。一般认为超新星产生的放射性元素集中在超新星中心,他们提出如果超新星表面存在一层放射性镍元素,这些镍元素衰变发出的光就可以产生早期的这两个特征。但他们并没有说明为何内部发生核反应的白矮星会在表面有镍元素。

挑战现有模型

SN 2018oh不仅在极早期表现了不同寻常的特征,通过后续的跟踪观测,清华物理系研究组发现其光谱中碳元素的特征持续到亮度极大后近3周,是已知Ia超新星里持续最久的。碳氧白矮星在超新星爆炸过程应消耗了大部分的碳元素,而观测结果表明SN 2018oh在爆炸后的抛射物中残留了相当多的碳元素。这是很多理论无法解释的。

基于抛射物中的碳元素和其他特性,清华物理系研究组认为这颗超新星前身星的伴星可能也是白矮星

(双简并模型,double-degenerate model),两颗白矮星相互绕转接近,最终并合、爆发成为

超新星(图2右)。并合过程中剧烈的相互作用可能使热核聚变的产物上升到表面,从而解释了表面形成的放射性镍元素,这个过程也可能将核聚变后残留的碳元素在抛射物中混合,产生光谱中持续存在的碳元素特征。

基于抛射物中大量碳的元素和其他特性,这颗超新星前身星的伴星也有可能是一颗氦星(氦暴轰模型,double detonation model),富氦物质在白矮星表面堆积产生的氦闪触发白矮星中心点火爆炸成为Ia超新星。表面氦的燃烧能形成碳以及放射性镍元素,从而解释早期快速光度演化和光谱中持续存在的碳元素特征。

全球天文学家的通力合作使得人类首次获得了Ia型超新星完整演化的数据,发现SN 2018oh具有诸多特性。虽然目前没有理论模型可以完美解释SN 2018oh,但这颗超新星极早期的特征以及光谱中持续到光极大后3周的碳元素,为Ia型超新星的研究提供了重要线索。天文学家们仍需要继续探索哪种或哪几种物理机制导致了超新星爆发,他们各自的发生率以及在宇宙中的分布。作为宇宙学研究的重要工具,只有解决了Ia超新星的这些问题,才能更加准确地判断宇宙的命运。