彼威达BVDA

什么是赋能型组织?根据笔者的观察,赋能型组织具有如下三大特点:

1.

更快地使员工适应工作需要。新员工入职,或者老员工调整岗位,都会经历从依赖或半独立的状态转变为独立的状态,转变时间的长短,以及独立的程度(是基本胜任,还是完全胜任)对工作质量,对所涉及的业务的经营业绩是有重大影响的。更快意味着潜在的负面影响小,也就是正面收益大。

2.

更快地响应客户需要。赋能型组织有利于员工更快地获得必要的资源和支持,在此基础上,对客户的响应速度和响应质量也相对比较高。

3.

使“有创意的人”身处被支持的氛围中。和管控风险相比,赋能型组织更看重在可承受的风险范围内推动创新,鼓励实施新创意。

4.

在需要时,能以最小的寻找时间获得最有效的知识或案例。赋能型组织一般都有自己的知识资产库。笔者在IBM和埃森哲工作期间,当工作中出现新的问题或挑战时,常会登录到公司的知识资产库,输入关键词后,多数情况下都能获得上万条信息,从中筛选出十几个甚至是近百个紧密相关的材料是非常可能的。

阿里巴巴总参谋长曾鸣教授在《重新定义公司 谷歌是如何运营的》一书序言中指出:未来的组织会演变成什么样,现在还很难看清楚,但未来组织最重要的功能已经越来越清楚,那就是赋能,而不再是管理或激励。那么,应如何建立赋能型组织呢?可采取的行动应包括但不限于下面四点:

1.

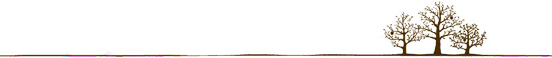

提高“组织知识资产”管理水平,夯实赋能基础。

在知识经济时代,知识成为了企业继人、财、物之后的第四类资源,也是打造高绩效工厂的基础和前提,否则好比是在沙滩上盖楼,盖好后免不了要修修补补,甚至推倒重建。因此,在日益激烈的竞争环境中,知识管理必将成为未来企业的必备能力,否则很难将隐性知识显性化,将个人知识组织化。

2.

推动员工成为自我驱动型的员工。

自我驱动型的员工有更大的成就动机,有更多的被赋能的需要。如果员工都是安于现状型的,估计组织的“知识资产库”也很难建起来,即便是建起来了可能也没多少人用。可考虑借助HR管理体系和公司的经营管理体系,强化对员工的三项要求:

1)

设定目标的能力。公司的年度目标是什么?季度目标是什么?月度目标是什么?你个人的职业目标是什么?年度目标是什么?季度目标是什么?月度目标是什么?关于目标的讨论应该是双向的沟通,持续澄清和确认。

2)

制定解决方案及行动计划的能力。解决方案是什么?支撑方案落地的任务分解(WBS)做好了吗?每项任务谁去做?什么时候做完?产出要求描述得可体察或可衡量吗?和对方沟通了吗?对方做出反馈和承诺了吗?这是个很重要的能力:把大目标分解成中目标,把中目标分解成小目标。正所谓“天下大事,必做于小;天下难事,必做于易”,

3)

资源获取与配置的能力。在确定了目标达成方案及执行计划后,还要进一步明确需要哪些资源?哪里获得这些资源?资源到位后如何有效配置?哪些资源用于应急以确保如期达成目标?

3.

建立“赋能机制”。

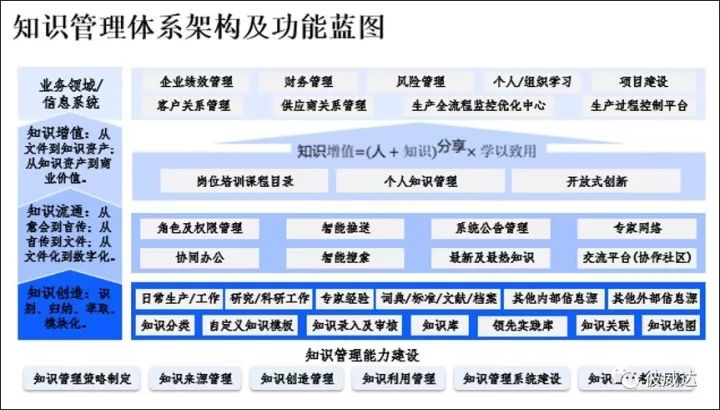

最基本的赋能机制是岗位培训。岗位培训的内容有哪些?笔者认为应该包含但不限于如下几点:

1)

工作说明:所在部门的定位,所在岗位的职责和主要活动,所应肩负的绩效结果领域。

2)

工作关系:上下级、前后左右的同事,以及企业内外部资源的识别和获取等。

3)

工作改善:本岗位工作的已知领先实践是什么?目前工作中存在哪些改善机会?。

4.

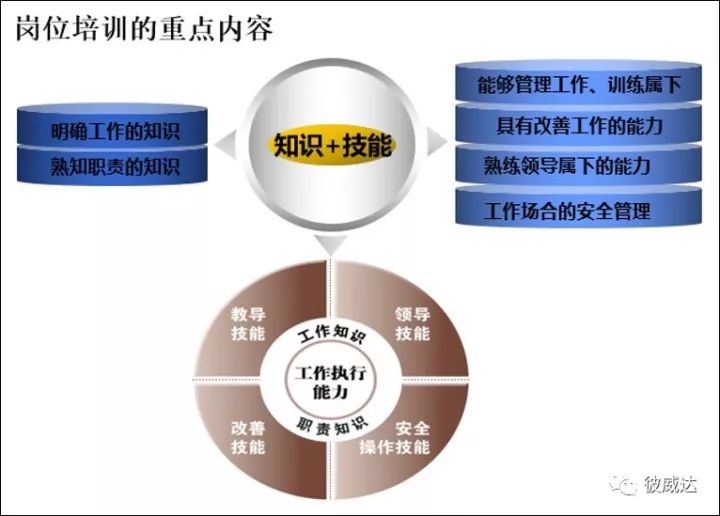

建立炮火驰援机制。

员工在遇到困难时,要多久才能获得足够有效的支持?员工可以经由哪些途径获得应有的帮助?这个机制非常重要,因为当今时代效率提升不再依靠专业化分工,而是依靠跨部门跨岗位的协同。

总之,建设赋能型组织是大势所趋,唯有如此,企业才能在日益激烈的竞争中脱颖而出。