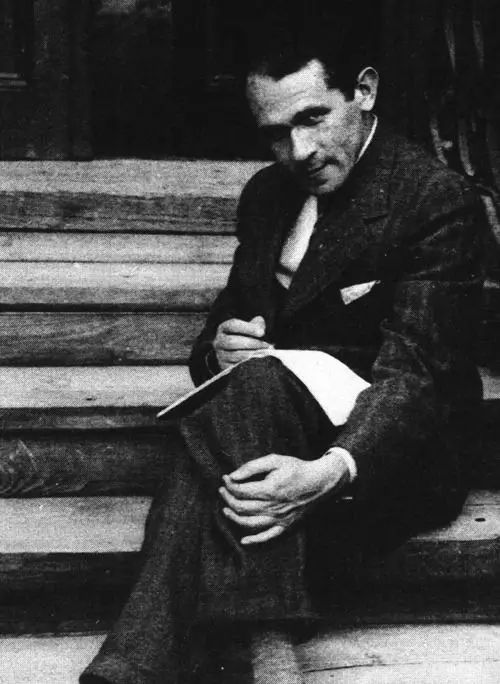

布鲁诺·舒尔茨

Bruno Schulz

(1892~1942)

布鲁诺.舒尔茨,1912年出生波兰籍,犹太人,作家,画家。布鲁诺·舒尔茨生前是

一个沉浸在梦幻和童年生活中的离群索居的中学图画教师

,波兰犹太人,死于二战时纳粹党卫军对一群无辜犹太人的扫射。这一天是1942年11月9日。

布鲁诺·舒尔茨 施奇平/译

那年的冬末适逢诸事皆宜的天宫星相。

日历上的预报以红颜色的花体字修饰在早晨白雪皑皑的边缘。尤以礼拜天和瞻礼日的红色甚为夺目,大半个星期都沐浴在这层光泽下,日子在一阵急促而罕见的火光中,冰冷燃烧。被那片红色误导和蛊惑,人们的心跳瞬间加快,其实,这一切,说明不了什么——只不过是一种预警,日历上的花言巧语,以光鲜亮丽的朱砂色绘制在那个礼拜的外衣上。从第十二夜开始,我们坐在那个摆放烛台和银器闪着微光的桌子的白色操场边上,夜复一夜,极富忍耐力地玩没完没了的游戏。没过一个小时,窗外的夜色就会变得更亮、甘甜而有光泽,弥漫着萌发的杏仁和蜜饯的味道。

月亮,那个颇具意识流倾向的易形大师,全然醉心于她的月相练习,在完成了一系列相位变换之后继续变得愈发通明。

已经到了白昼近旁,月亮停留在白昼的侧影上,似乎在为发出她那黄铜般黯然神伤的颜色信号提前准备。这时,大块大块的羽毛云朵如羊群般沉默不语地从她侧面大范围泅泳过去,用闪闪发光的珍珠母似的鳞片微微将其遮掩,天空开始朝着黄昏的方向凝固。

不久,白昼的书页被空洞地翻过去了。风在屋顶上咆哮,从冰冷的烟囱吹向火热的炉膛,在城市上空建造虚拟的脚手架和看台,然后在檩条和横梁的嘎嗒声中,摧毁了这些回荡着巨响的灌满了空气的构造物。有时候,偏远的郊区将会发生一场大火。扫烟囱的清洁工与在皲裂的铜绿色的天空下的山形墙平行的屋顶上勘探着这座城市。

从一个落脚点爬向另一个,在风向标和旗杆上,梦想着风会立刻为他们揭开少女闺房的屋顶盖子,在城市的这部狂风巨制中立刻与她们亲近——日日夜夜为他们提供摄人心魂的读物。

后来,风力开始减弱且不断消退。店里的伙计们用春天的纺织品装饰起了店铺里的橱窗,很快,在那些羊毛料子柔和的色彩中,空气似乎变得温软起来,变成了薰衣草般的蓝色,和淡淡的木犀草一起绽放。雪开始融化,缩成了一缕缕新剪下来的羊毛卷形状,脱水蒸发融入空气,被深蓝色的风啜饮,接着又被没有太阳的晴朗辽阔的天空再次吸入。陶罐里夹竹桃开始在屋内遍地开花,窗户依然长时间开着,麻雀无忧无虑的啁啾响彻了整个房间,在凝滞的蓝色的白昼中恍惚出神。再被风吹拂得干净整洁的广场上空,大山雀和花鸡在几次激烈的小规模战争中相互冲撞,发出警告性的嘁嘁喳喳声,声音渐渐向四面八方散开,被微风吹散,消抹在空旷的蔚蓝色中。这一刻,眼睛将那些五颜六色的斑点摄入了记忆——一把胡乱掷向空中的彩色碎屑——很快便消融在了眼底。

早春来了。实习律师们捻弄着小胡子,出现在街道的拐弯抹角,竖起高高的僵挺的衣领,成为了优雅和时尚的典范。风如洪水般把接下来的几天给凿通了,当狂风在城市上空高声呼啸,年轻的律师们从远方迎来了他们久违的女士。

他们摘下颜色暗淡的圆顶礼帽,背对着大风,这样一来,他们的燕尾就张得更开了,然后迅速移开目光,故作克制和矜持,以免暴露出对他们不必要的闲谈的热衷。

那些女士们的步子顿时踩了个空,汹涌的裙子中发出尖声惊叫,恢复了平衡后,又立刻报以问候性的微笑。

下午,风偶尔会平息下去。阿德拉在阳台上洗刷那口硕大的黄铜平底锅,在她的触碰下发出金属的撞击声。天空纹丝不动地悬置在木瓦屋顶上方,接着又自动卷成了蓝色的条纹。店里的伙计们,被派出店铺去干活,倒吸着吹了一天的风,被麻雀震耳欲聋的啁啾声搅得心神不定。风从远方捎来手风琴若有似无的协奏。人们听不清楚是哪个年轻男子在用低音、用单纯的声调哼唱那些柔声细气的歌词,事实上不是为了打动阿德拉的芳心。一旦被刺激到了敏感地带,她将会反应过激,甚至,怒不可遏地厉声斥责,而她的脸,由于沉浸在早春的幻梦中显得灰色沉闷,恼怒而又娇嗔地脸红耳热起来。

那些男人们装作无辜地低下头去,因为成功扰乱了她的心神而获得了私下里的快感。

黎明和下午来去往返,日常事件从与我们家阳台齐平处望得见的城市上空,和沐浴在那些灰色礼拜不透明光线中的屋顶与房屋的迷宫上方浑浊流淌。补锅匠们四处游荡,嚷嚷着他们手里的家伙。有时候,亚伯拉罕似的大喷嚏朝远方置入一个喜剧性的重音,散播着这座城市的喧闹。在一片遥远的广场上,疯疯癫癫的图雅,被小男孩们的吵闹声折磨得近乎绝望。一股强风吹来,消除了这些凌乱的声响,将它们融化在灰色单调的杂音,均匀地散布在沐浴着这个午后牛奶般洁白烟雾的木瓦屋顶的海燕上空。阿德拉靠着阳台栏杆,俯身面朝远方,弥漫在城市中那暴风雨般的呼啸,从中捕捉所有的高音,并且面带微笑地,试图将一首歌散佚的音节组合在一起,从这个白昼此起彼伏的灰色调子中读出些许意义来。

这是一个电子机械的时代,凭借人类天才的智慧,成批的创造发明在这世界上崭露头角。

中产阶级家庭的雪茄盒里都配有一个电子打火机:你只要摁下开关,一束电子火就会点燃浸泡在汽油里头的芯子。这些发明激起了更多不切实际的幻想,一个形状像中国式佛塔的音乐盒,只要拧紧发条,就会演奏一小段回旋曲,还会像旋转木马那样转动,不时发出叮叮当当的铃声,门扑扇着打开,露出仿佛在演奏鼻烟盒上八行两韵诗的旋转发条。每家每户的门上都装着电子铃。家庭生活被贴上了电流的标签。一圈绝缘线成了这个时代的象征。年轻的游手好闲之辈在卧室里演示加尔尼瓦的发明,从女士们热情似火的眼神中获得赞许和激赏。一个电导体就可以打开通往女士心扉的的路径。当一个实验宣告成功,当天的英雄会在响彻卧室的掌声中向所有人献出飞吻。

不久,这座城市里头到便到处可见各种型号和款式的双轮脚踏车。一种建立在哲学基础上的世界观成为了必须。任何一个持有进步信条的人都会得出一个符合逻辑的结论,并且骑一辆双轮脚踏车。而首当其冲者正是那些实习律师们,那些潮流先锋,留着油光发亮的小胡子,戴着圆顶礼帽,满怀着青春的激情与憧憬。他们穿过喧闹的街市,骑着巨大的双轮或三轮脚踏车,驶过交通线,一路炫耀他们的钢圈轮辐。他们手扶宽大的车把,高高地坐在巨大的轮环上方的车座上灵活操控,沿着一条波浪形曲线斜刺里杀入看得目瞪口呆的人群。他们中的有些人沉浸在使徒般的热情中。他们在转动的脚踏板上挺直腰杆,仿佛踩着马镫,从高处向人群发表演讲,宣告人类全新的幸福时代已经开启——通过脚踏车获得拯救······他们继续在欢呼的群众中骑行,超四面八方频频点头示意。

然而,在那些壮观又洋洋自得的骑行者中,还是现出了某种悲切的尴尬,某种痛苦和不悦,尤其是当他们被胜利冲昏了头脑时,有沦为充其量只是恶搞的危险。他们一定感觉到了,在那些精致的机械构造间自己就像只挂着的蜘蛛,踩脚踏板时就像扑腾扑腾的大青蛙,卧在宽大的转轮上方时就像在表演鸭子的动作。

他们距离可笑只有一步之遥,而他们也绝望地接受了这一事实,俯身趴在车把上,在急促、混乱,让人神魂颠倒的体操似的动作中,加倍提高骑速。

你觉得吃惊么?人类在虚假的伪装下进入那个令人难以置信的便捷区,过于廉价的获得,比成本价还低,则几乎分文不值,付出与获取间的不成比例,对自然界明目张胆地欺诈,对于那点天才小伎俩的过度支付,必须得借助于自我解嘲来抵消。骑行者们在一阵自然爆发的大笑中扬长而去——可怜的胜利者,自身天才的殉道者——这些技术发明的奇迹所产生的喜剧感染力是何等壮观。

当我哥哥第一次将一块电磁铁从学校带回家中,当我们触及那个裹缠在电线中的神秘生命体的震动而体验到一阵哆嗦时,父亲高深莫测地笑了。一个长期的计划此刻正在他的脑海中酝酿生成;他还把思考了很久的一系列念头融入、锻造在这个计划中。

在假装欣赏、看不清楚的自我嘲弄中,他又为何暗自偷笑,为何感到眼前一亮?

有谁知道?难道他早就看到了这个粗糙的小玩意儿,这个粗俗的谜团,潜藏在未知力量令人吃惊的诡计背后那个显而易见的机制?然而,那一刻却标志着一个转折点:从那时候起,父亲开始着手他的实验。