消费依靠什么?主要是存量的财富和增量的收入。根据经济日报旗下中国经济趋势研究院编制的《中国家庭财富调查报告(2017)》,中国家庭财富中,房产净值占比为66%,是绝对主力。存量房地产会有财富效应,尤其是在房价上涨时期,对高端消费有很明显的提振。但在交易层面,无论是出租还是销售,都只是财富在不同群体之间的转移,这些交易所产生的资金,不会创造新的财富,也不会让财富消失。

后面我们会重点分析,高房价、高房租对不同群体消费的影响,这里先讨论增量上的居民收入对消费的作用。

最近几年,不少人抱怨收入水平下降。行业整合加快,一些竞争力弱的中小企业关门,剩下的不少也是惨淡经营,这些企业员工的日子不好过。连之前被大家羡慕的金融业这两年都不景气,经常听到裁员、降薪的消息。

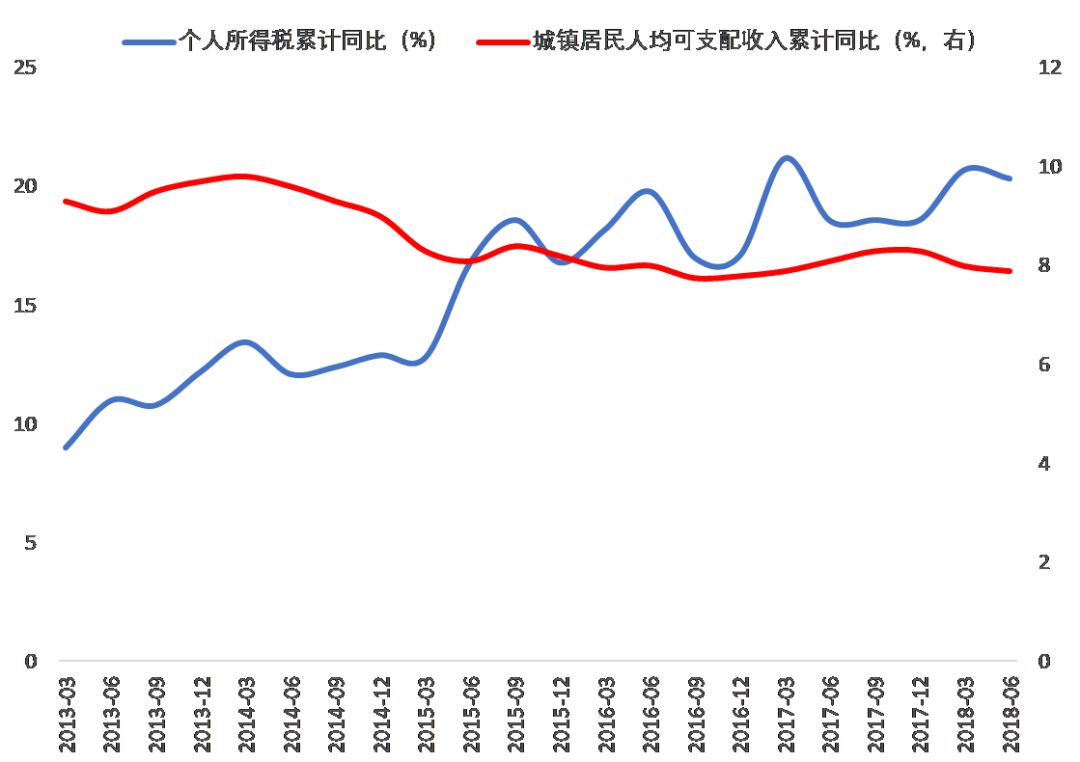

但我们也知道,中小企业加快出清的同时,伴随着涨价和行业利润的改善,工业企业利润增速处于2012年以来的高位。金融业监管变严后,不规范的业务不能再做了,业务人员提成减少,但金融业的薪资水平相比于多数行业还是有竞争力的。两个不同指标,印证了居民收入增速保持平稳,并没有出现大的降低。一个是城镇居民人均可支配收入,指的是在支付个人所得税、财产税及其他经常性转移支出后所余下的实际收入。今年上半年增速为7.9%,相比2017年全年的增速8.3%略有回落,但从更长的时间看,依然延续了平稳的趋势。

另一个是个人所得税,直接反映了工资、薪金所得情况,今年前7个月累计增速为20.6%,比2017年全年增速还高了2个百分点。这可能跟纳税群体扩大以及个税征收体系日趋完善后逃税减少有关,并不能说明个人所得也有这么大的提高,但至少能侧面反映居民收入增速还不错。

城镇居民人均可支配收入和个人所得税,都显示居民收入增速依然平稳。资料来源:国家统计局

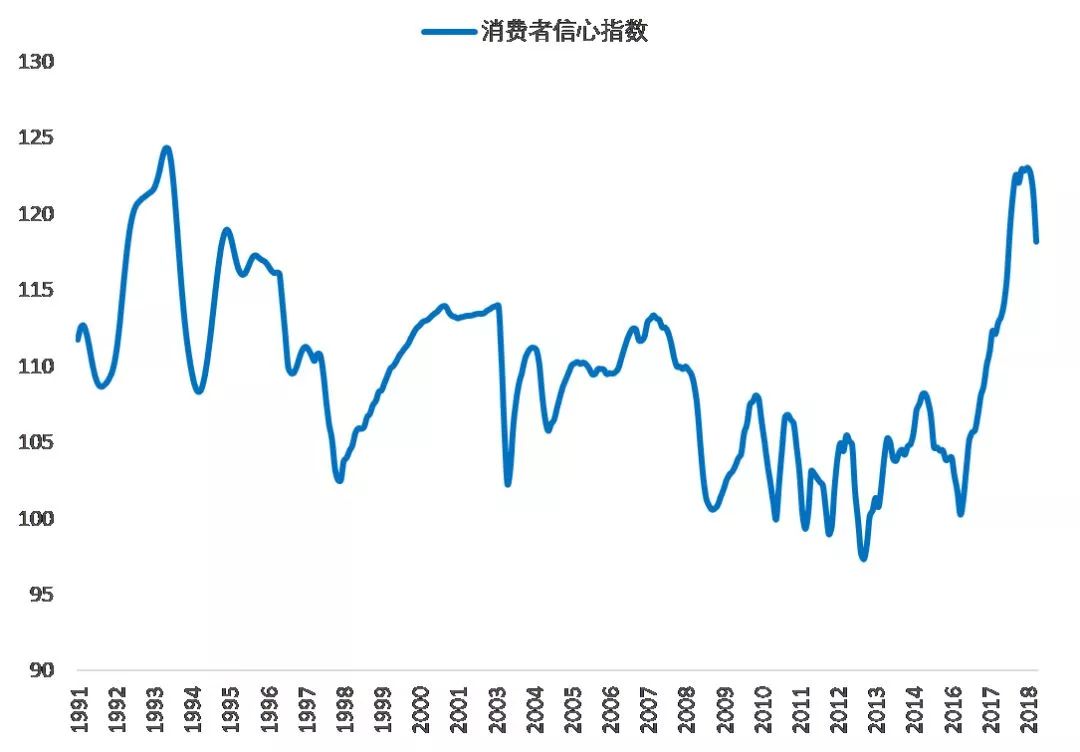

有了收入,还要看消费意愿。国家统计局公布的消费者信心指数,今年2月为124.0,创1994年以来新高,后续月份虽有回落,但依然处于高位。可见,居民主动压缩消费的意愿也并不强。

消费者信心指数虽有回落,但仍然处于高位。资料来源:国家统计局

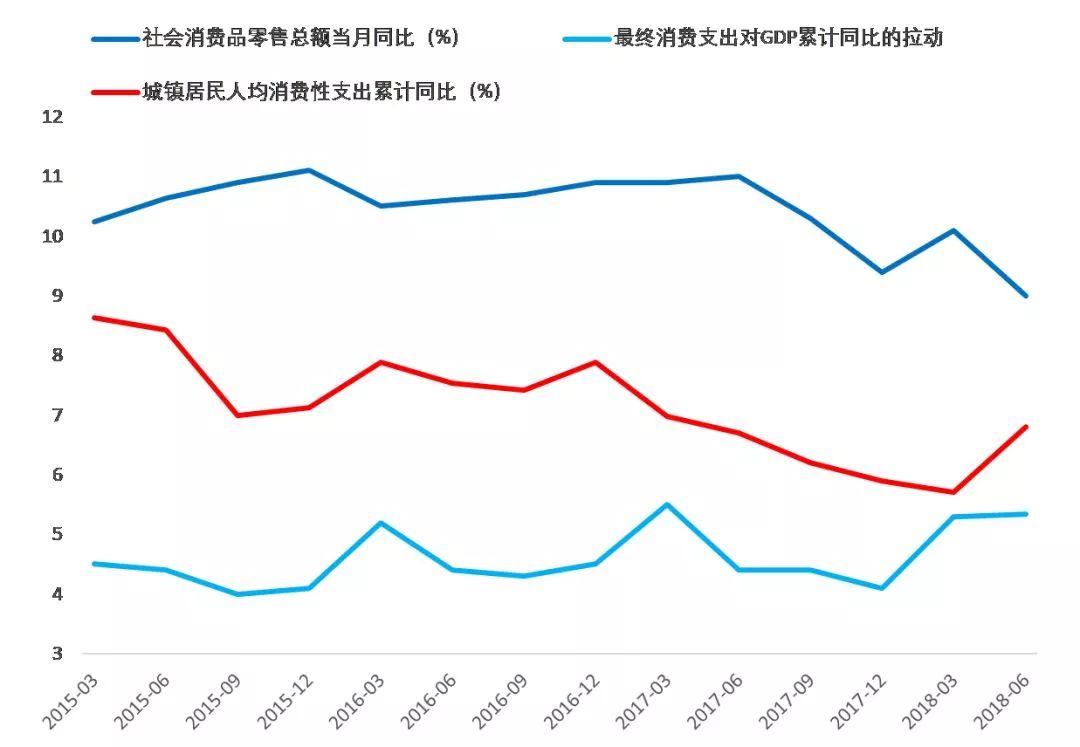

再来看消费支出本身。目前在讨论消费降级时,用得比较多的指标是社会消费品零售总额。一方面是因为在分析宏观经济时,社会消费品零售总额有月度高频数据,已经习惯把它等同于日常说的消费了。另一方面,则是因为社会消费品零售总额增速,今年出现了明显回落,适合做消费降级论者的论据。

但实际上社会消费品零售总额,只统计了实物性的商品消费,与日常所说的消费有很大出入,我们除了消费商品外还会有各类服务。

有两个指标能够更为全面地反映消费情况,而且这两个指标与社会消费品零售总额之间出现了分化。

一个是GDP口径的最终消费支出。它除了统计实物性消费外,还包括服务消费和虚拟消费。服务消费包括教育、医疗、文化娱乐、交通通信等;虚拟消费指的是实物形态获得的消费,最典型的是在核算GDP时,会根据贷款利率、物业管理费、维修费等指标来估算自有住房消费。相比于社会消费品零售总额,它的统计范围要广得多。

由于GDP口径最终消费支出同比只有年度数据,我们不能直接观察到今年上半年最终消费支出的增速。但今年一、二季度最终消费支出对GDP同比的拉动分别为5.3%和5.4%,比2017年后面三个季度高了不少,侧面反映了消费,尤其是服务消费很强劲。

另一个指标是城镇居民人均消费性支出。由于是人均指标,它剔除人口变化的影响,涵盖了衣、食、住、行以及医疗、教育文化、娱乐、通信等领域,相比于社会消费品零售口径也更广一些。今年上半年城镇居民人均消费性支出增速回升到了6.8%,比去年全年增速5.9%高了近1个百分点。

可见,统计口径更为宽泛的消费指标,显示今年上半年消费依然很强劲,甚至可以说在变好。从宏观的角度看,并不支持消费降级的说法。

统计口径更为广泛的消费指标,显示今年上半年消费在变好。资料来源:国家统计局