原标题:比董其昌更强!东京颜真卿大展名品高清大公开,被“炸毁”的李公麟真迹重现世间!

日本人真会吊人胃口,本以为下个月即将举行的“

顔真卿 王羲之を超えた名筆

”展览重磅展品已经尘埃落地,想不到,今天又炸出了几十条大鱼。

今天在东京国立博物馆官网上看到展

品

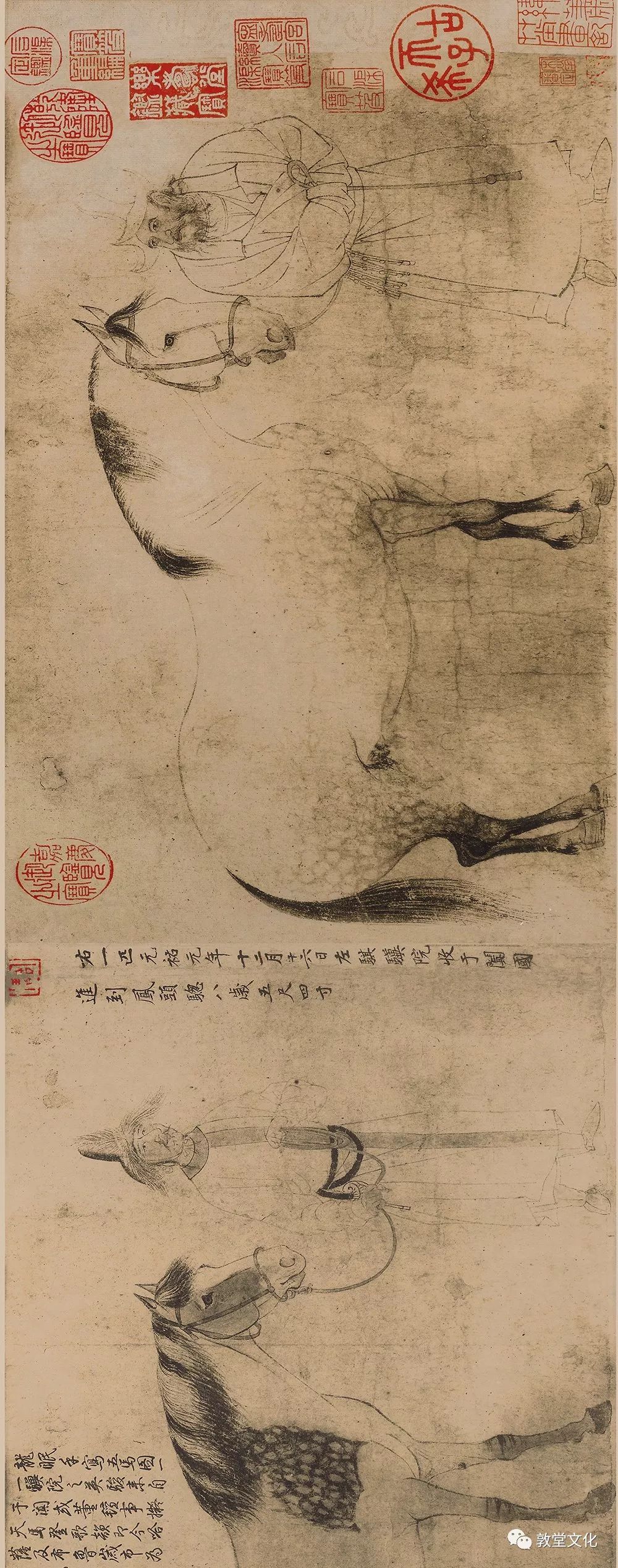

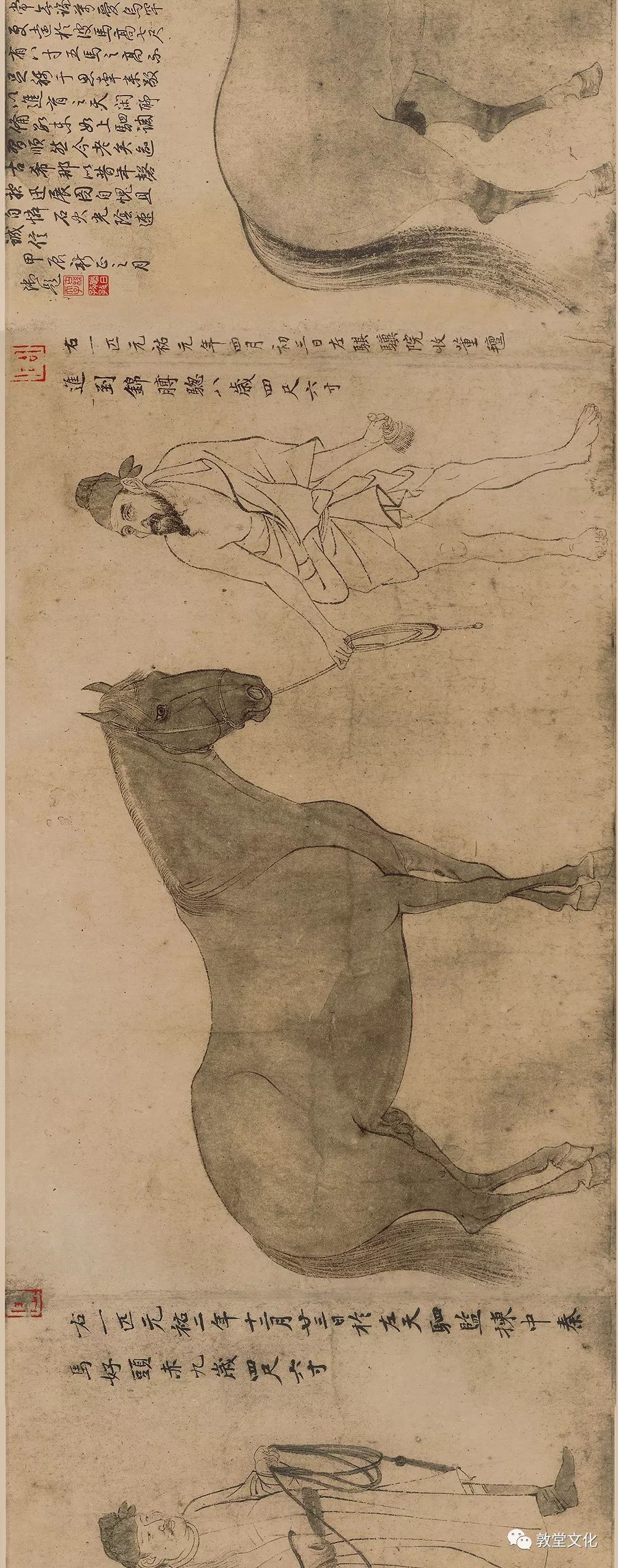

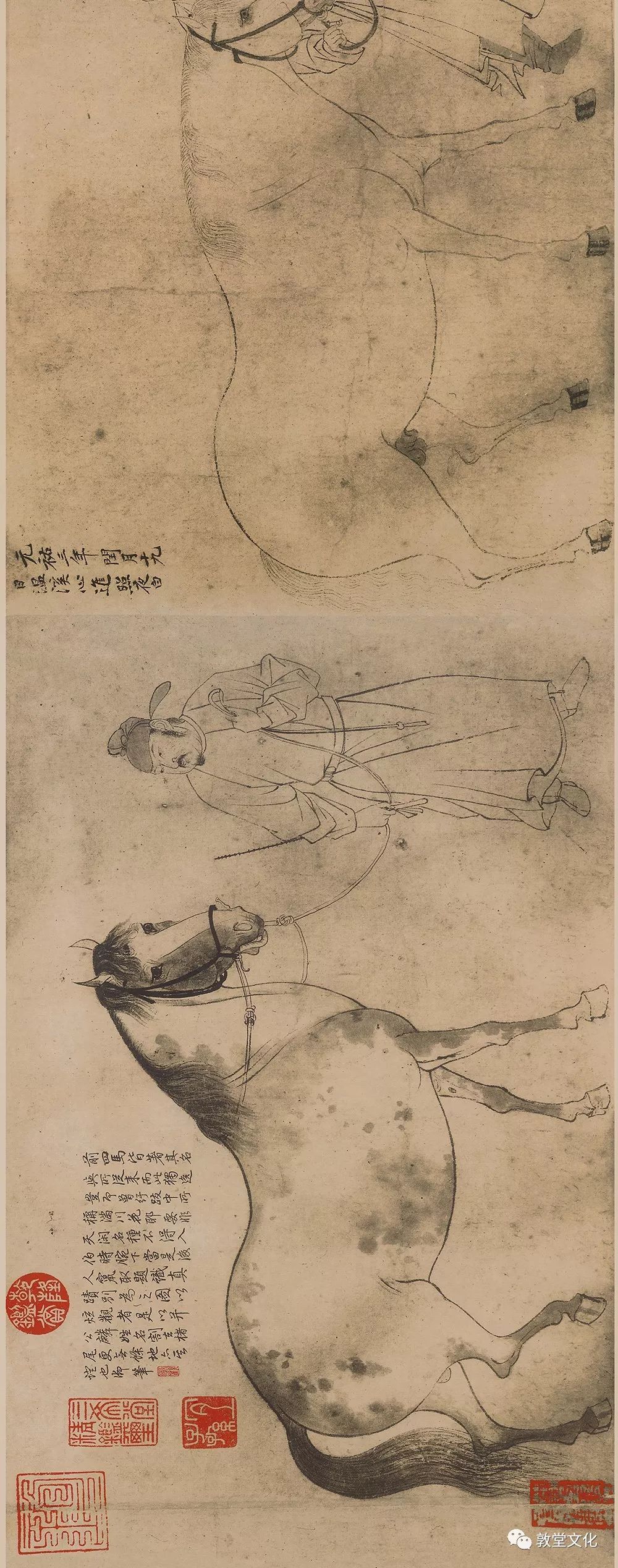

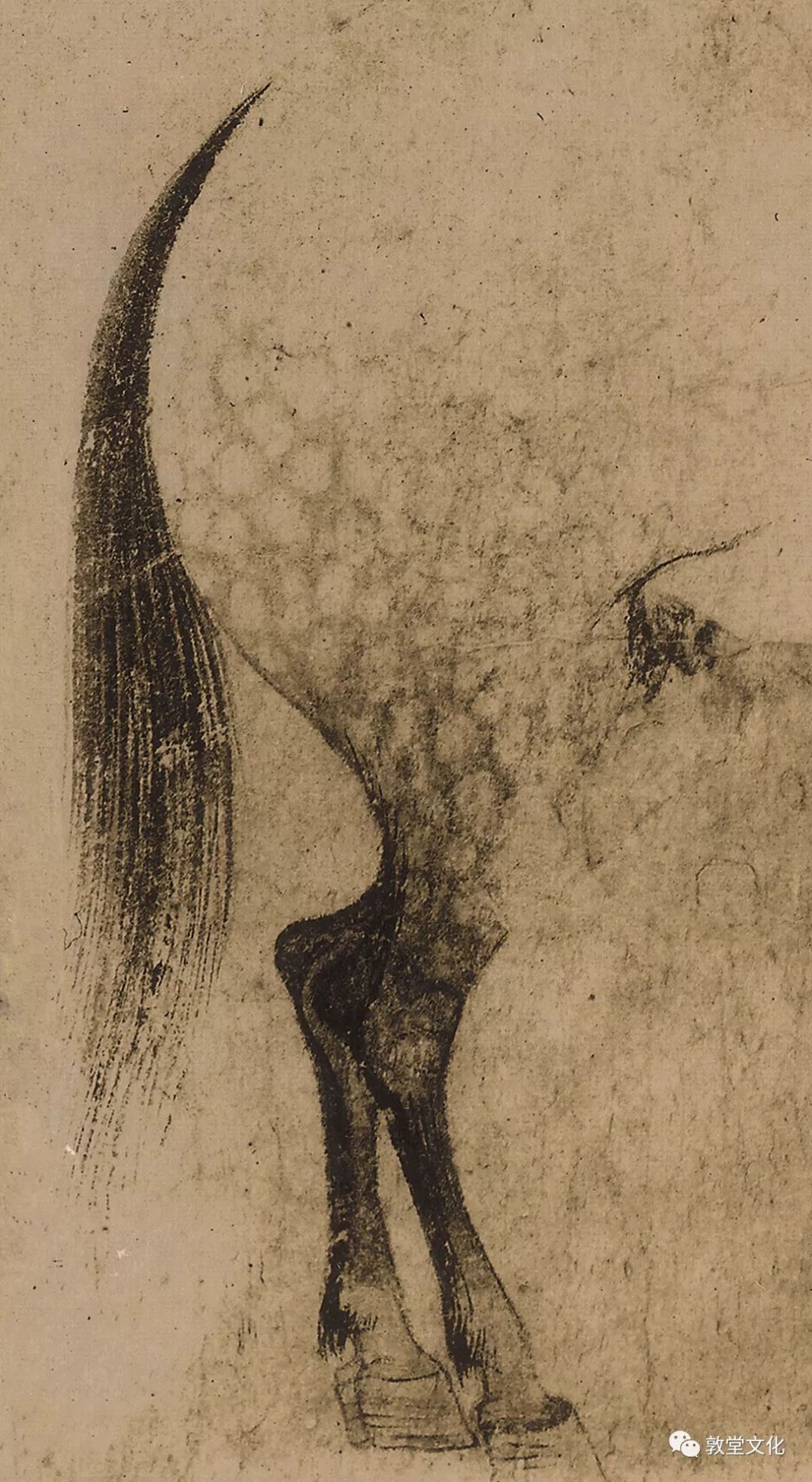

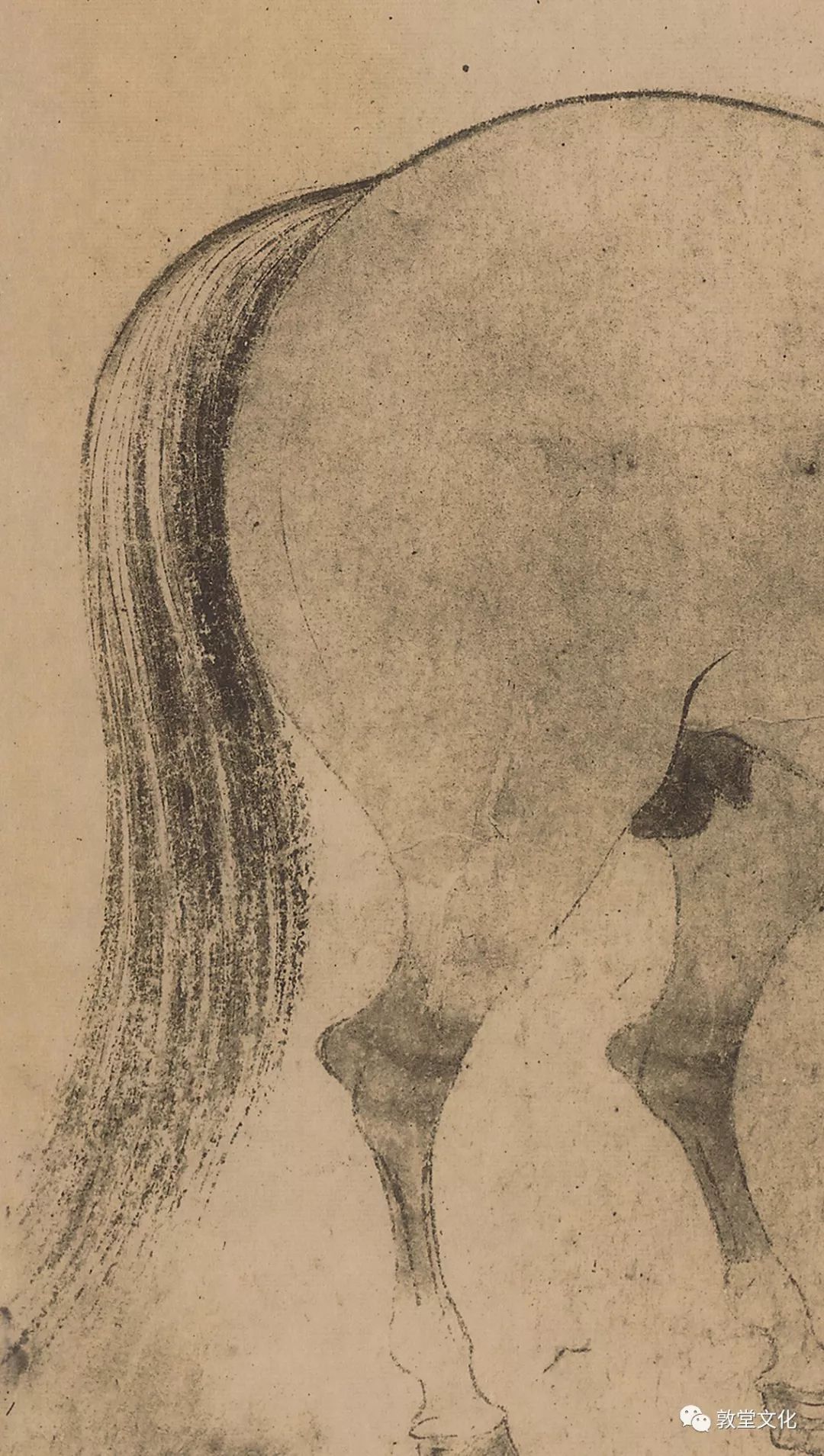

清单,展品近两百件!我尤其要提一下这次即将亮相的《五马图卷》,这是李公麟传世

最好

的一件作品,

没有之一

,而且没有争议,是真迹无疑。上个世纪四十年代几经流转,不知所踪。从人们视野中消失了七十多年,如今重现人世,真是难得!

本期文章,我们尽量用高清图说话,由于展出的宝贝既好且多。不少是书法美术史上的大名品!所以元代以后的我就不放了。

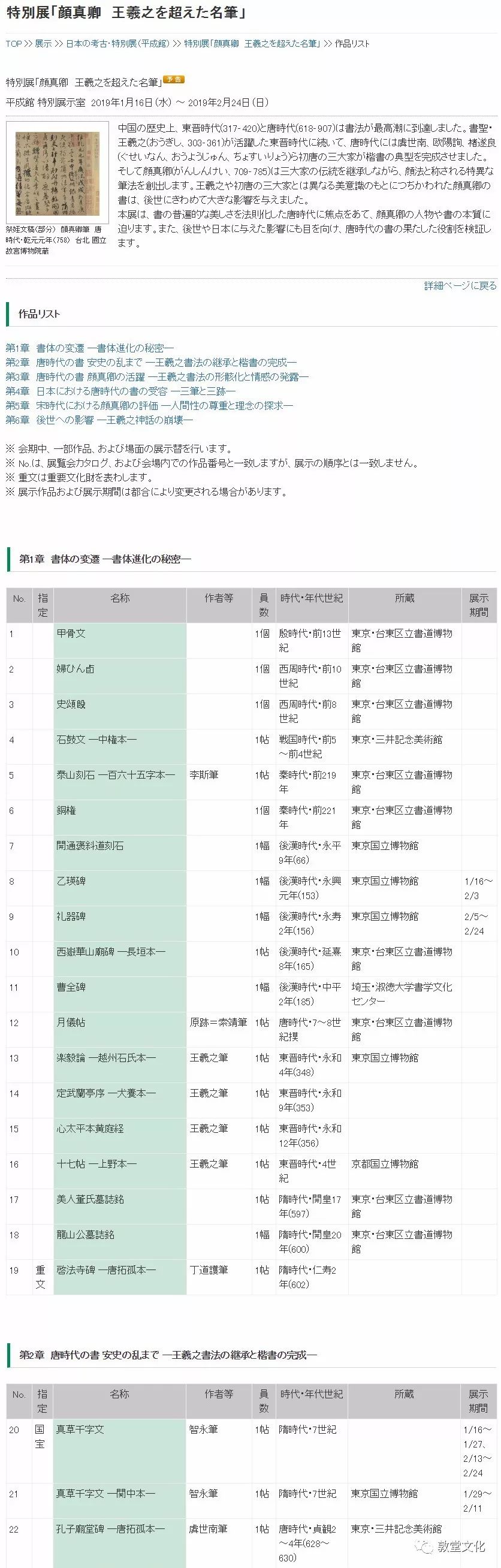

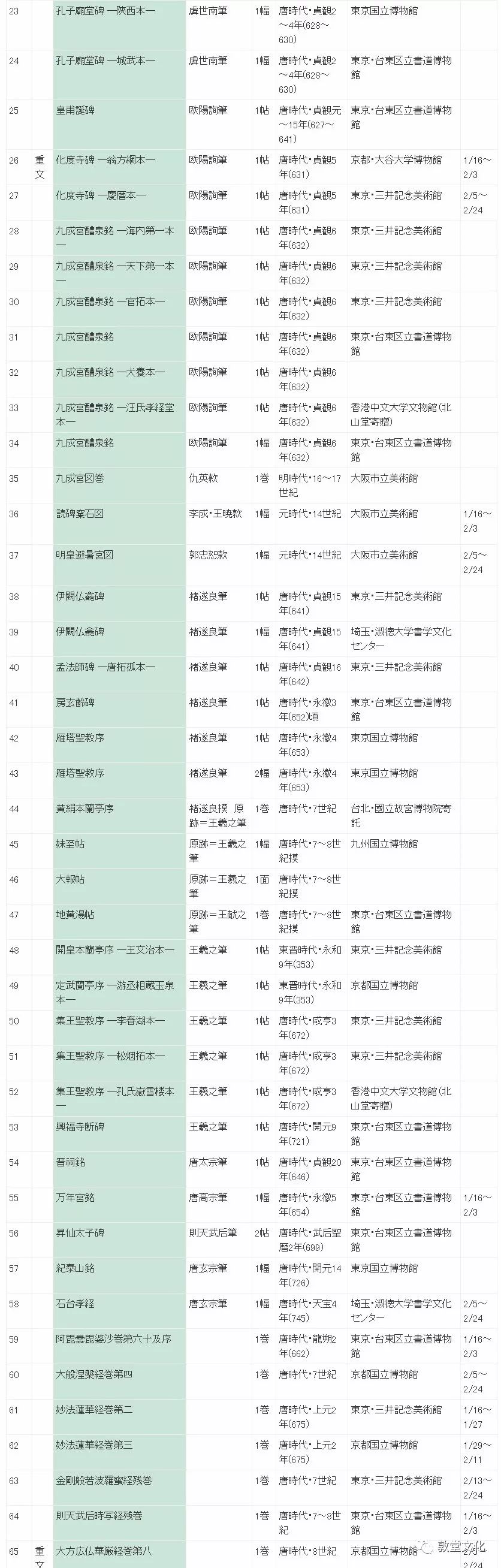

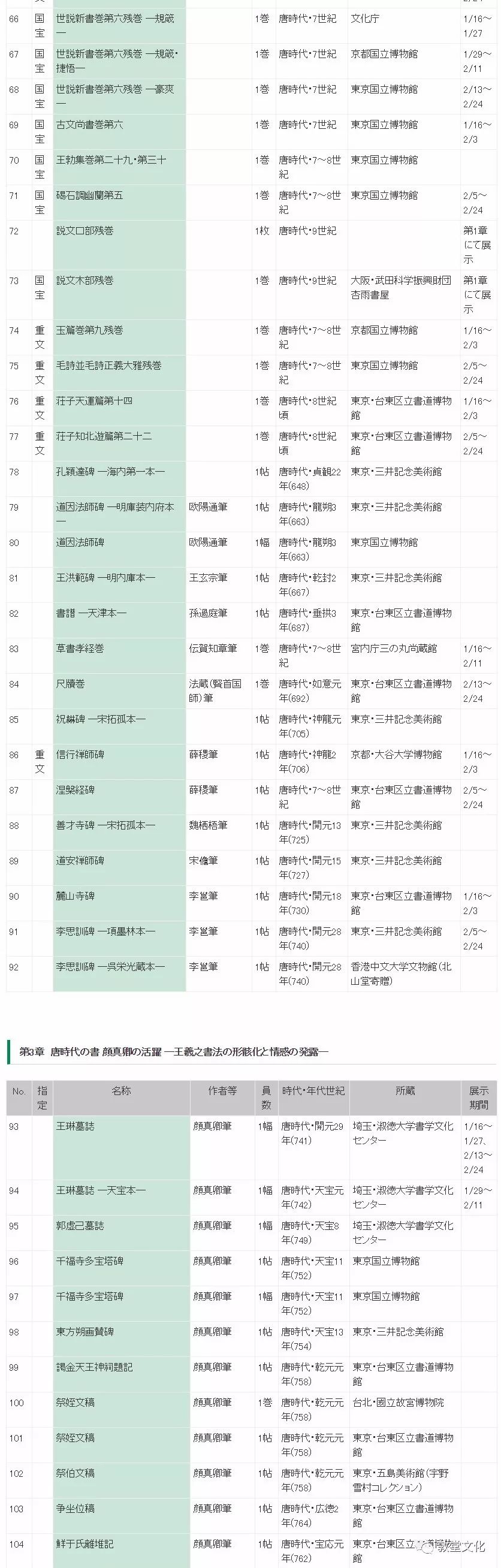

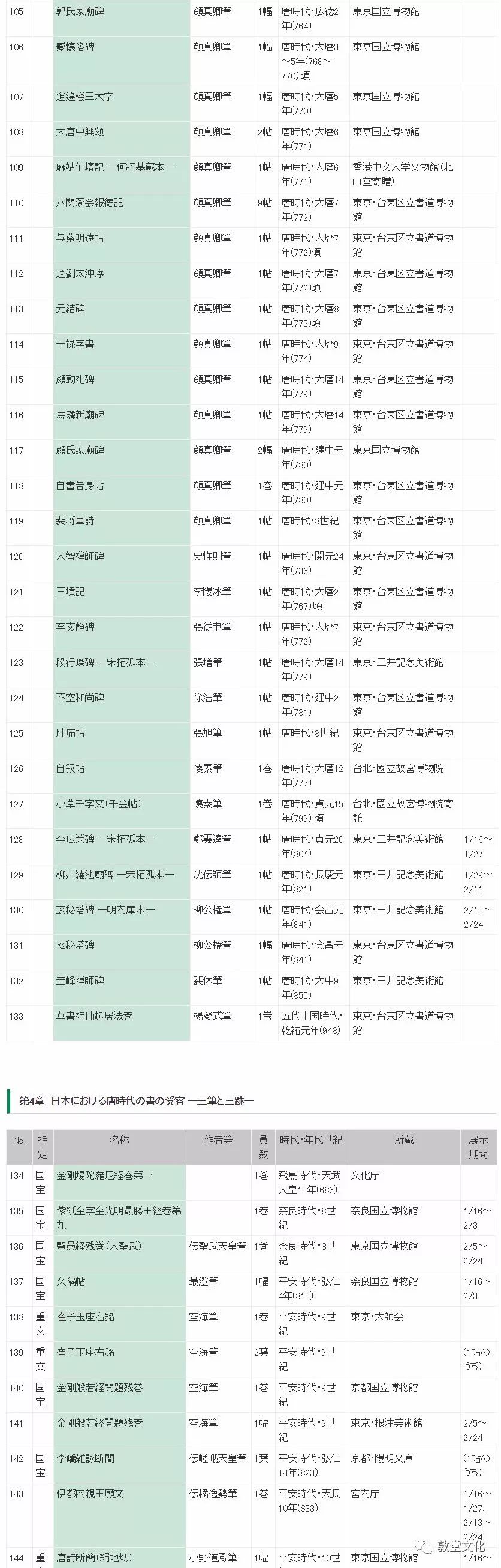

首先各位来看一看展见清单!

虽然展览的主角是颜真卿,但是这个展览新出现一件从大众视野消失几十年的大名品,所以第一件就单独把它给拎出来。

>

>

>

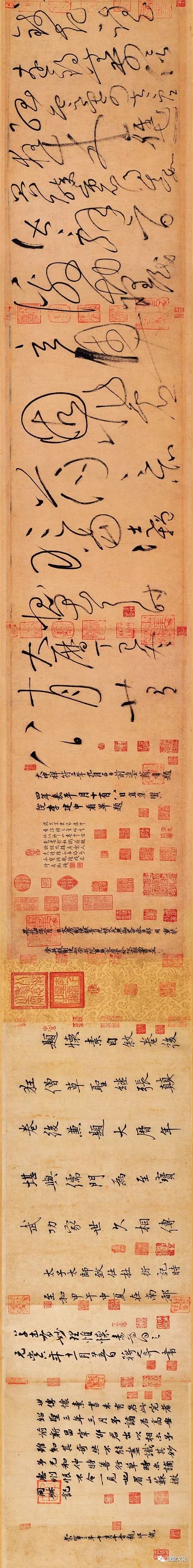

五馬図巻,李公麟筆,東京国立博物館

<

<

<

李公麟是北宋文人画家中的代表人物,在当时的画家中绝对是技术流。他与苏轼、黄庭坚和米芾等人过从甚密,在文人画思想上互相影响。苏黄二人都有写诗称赞其画艺。

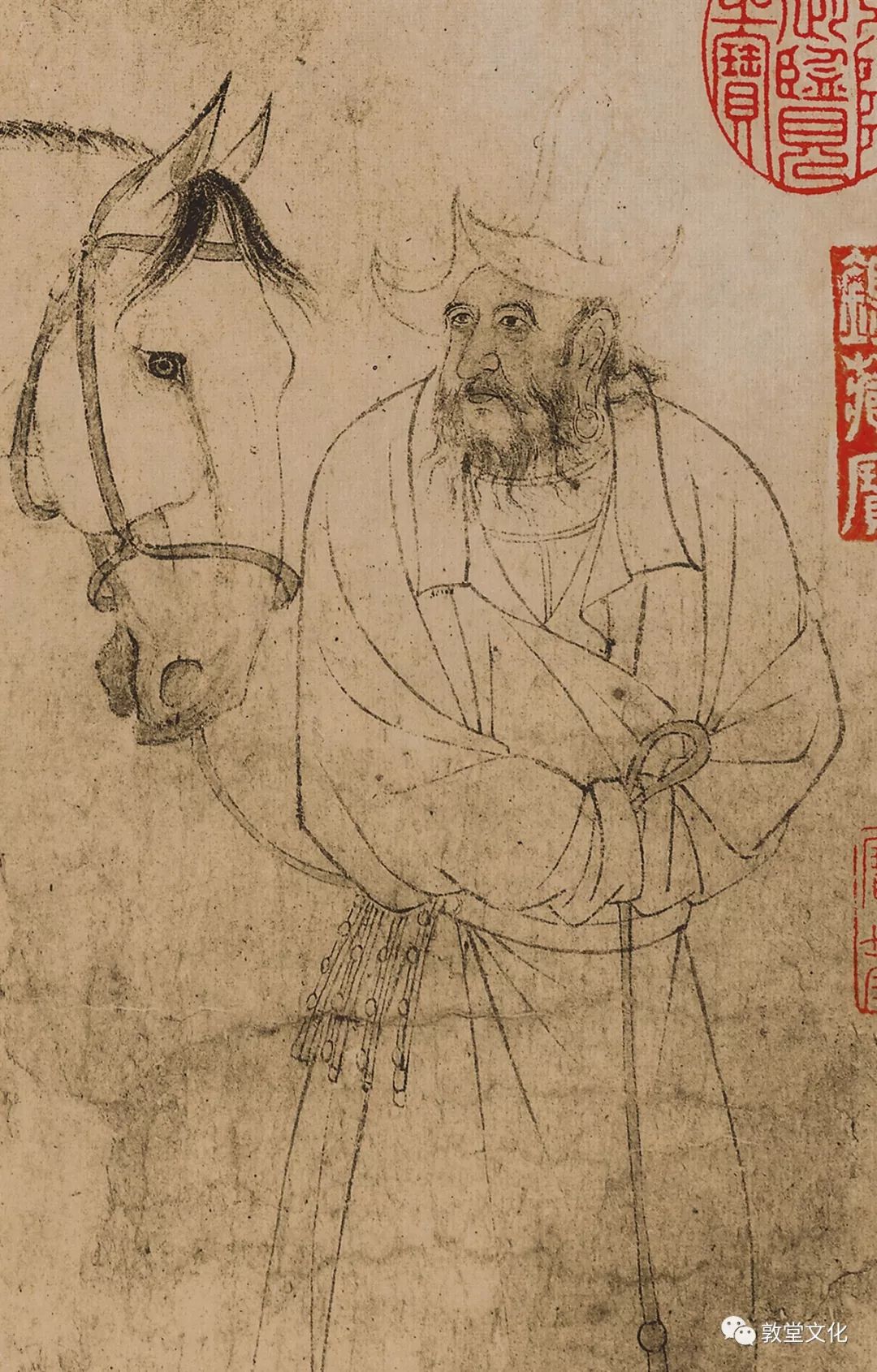

在诸多技能中,李公麟的白描成就尤其出众,被时人称为当世第一。《宣和画谱》第七卷在评论他的作品时赞曰:“(龙眠)尤工人物,能分别状貌,使人望而知其为廊庙、馆阁、山林、草野、闾阎、臧荻、占舆、皂隶。”

可以说他是继唐代画圣吴道子之后的又一位顶尖高手,早在南宋,画家邓椿就在他的《画继》里说:“吴道玄画今古一人而已,以予观之,伯时既出,道玄(吴道子)讵容独步。”由于名头太大,因此李公麟名下的伪作白描极其多,早年为了卖出好价钱,很多明清白描也都题上了李公麟的签。这样的作品弗利尔博物馆见过不少。

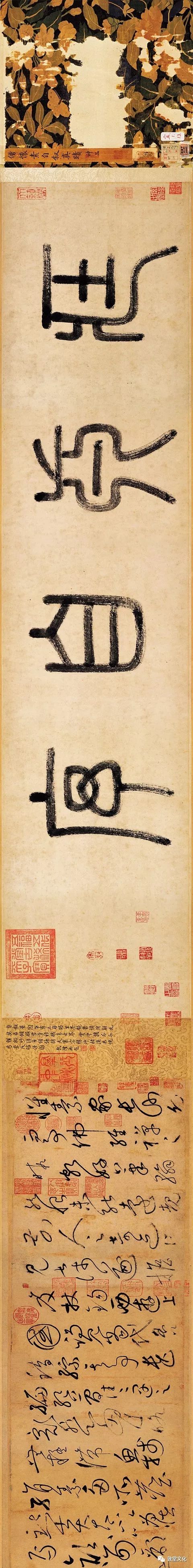

目前世界范围内,公认为李公麟真迹的画作不过寥寥几件,而其中最为人所称道的便是清宫旧藏的《五马图卷》。

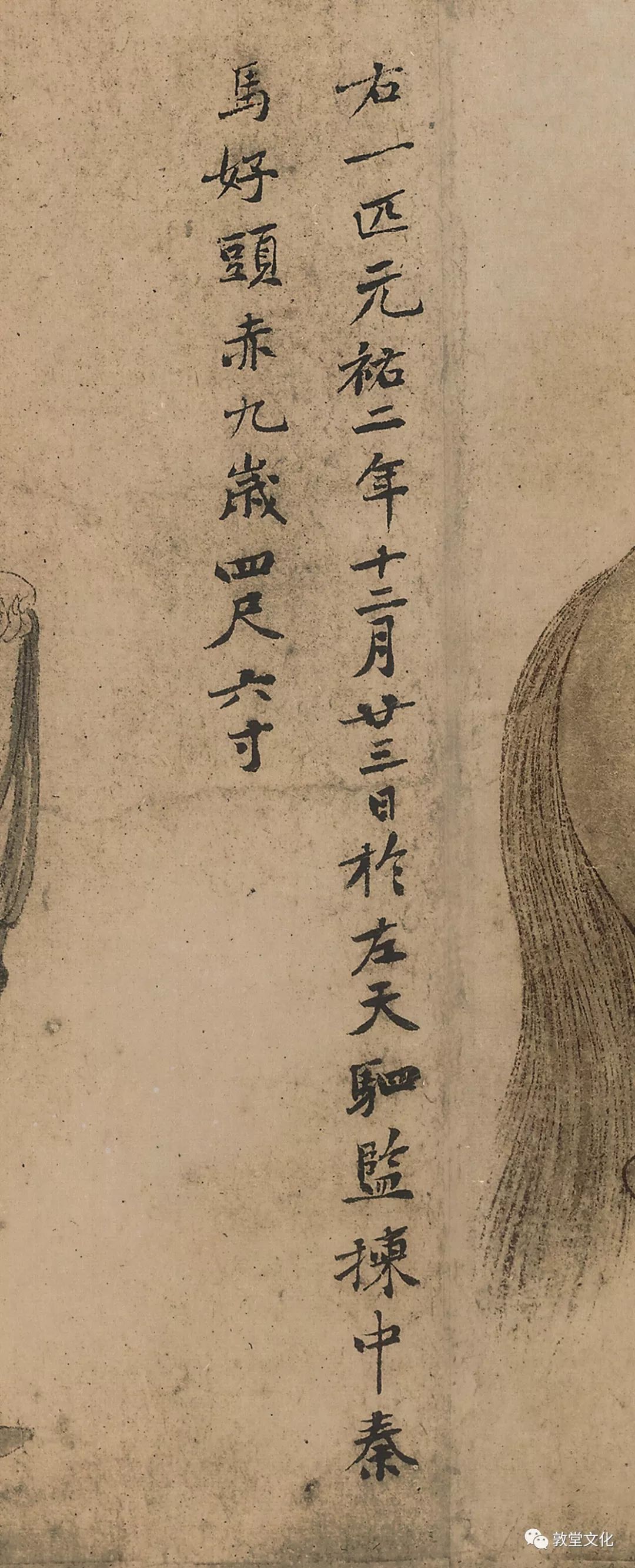

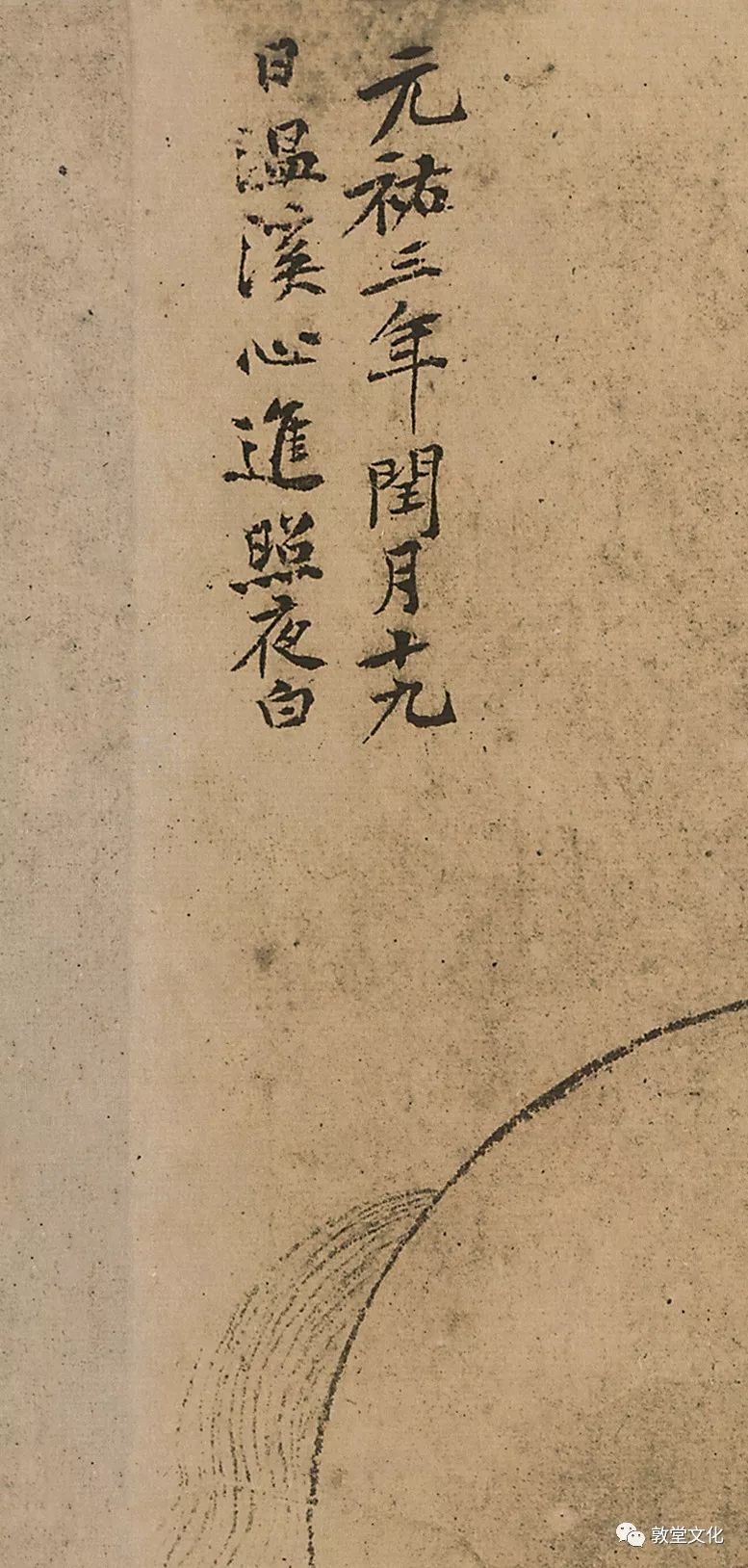

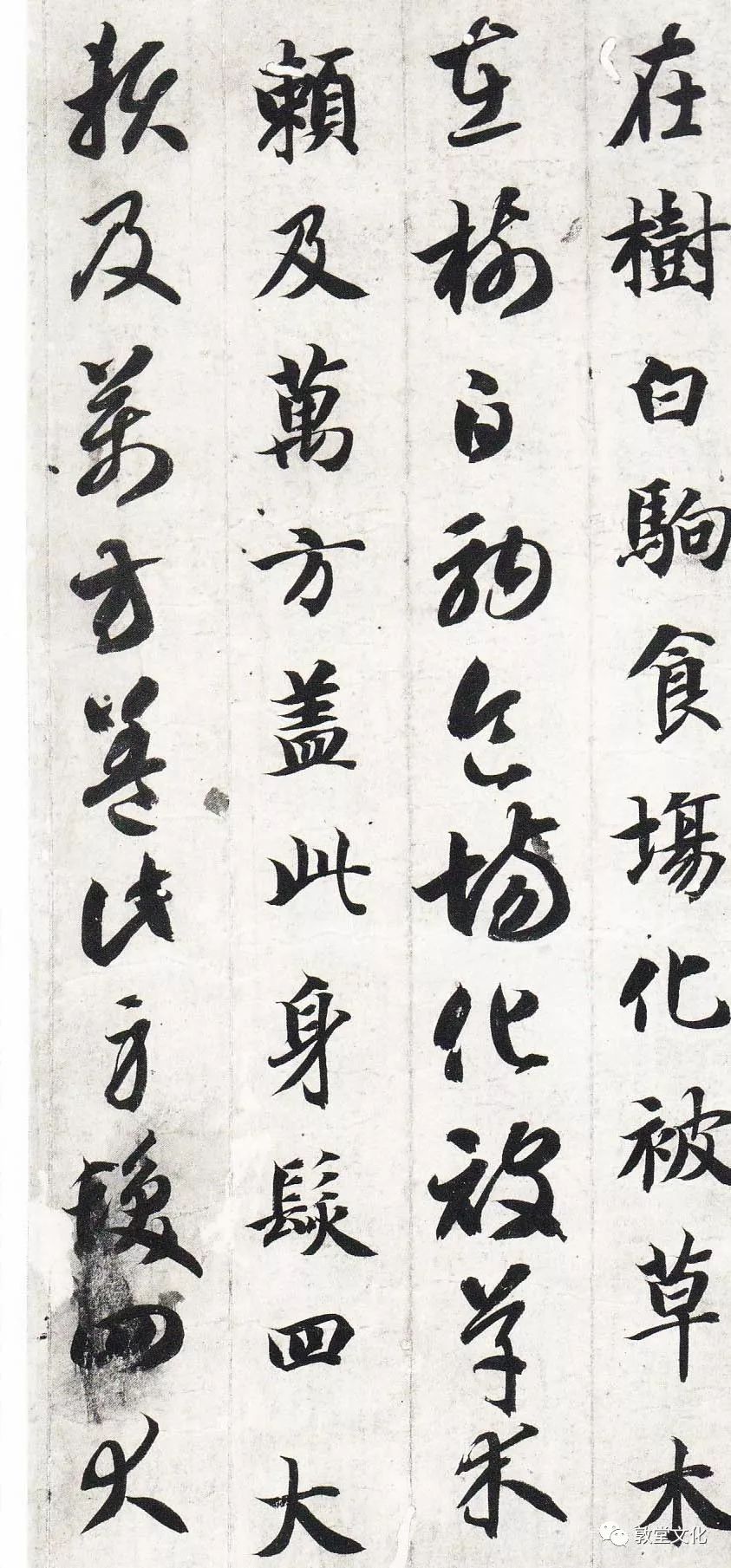

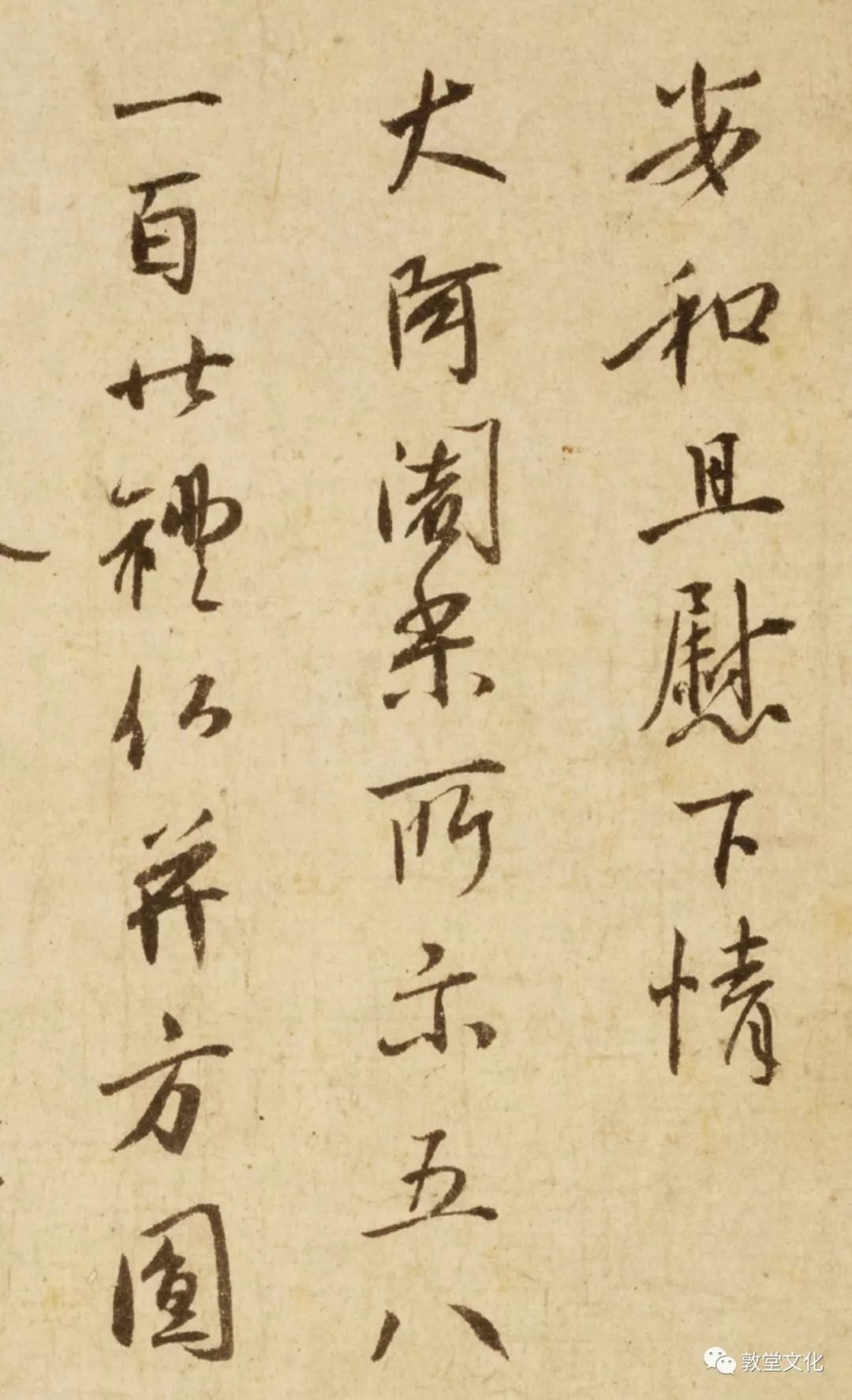

五馬図巻,李公麟筆,東京国立博物館

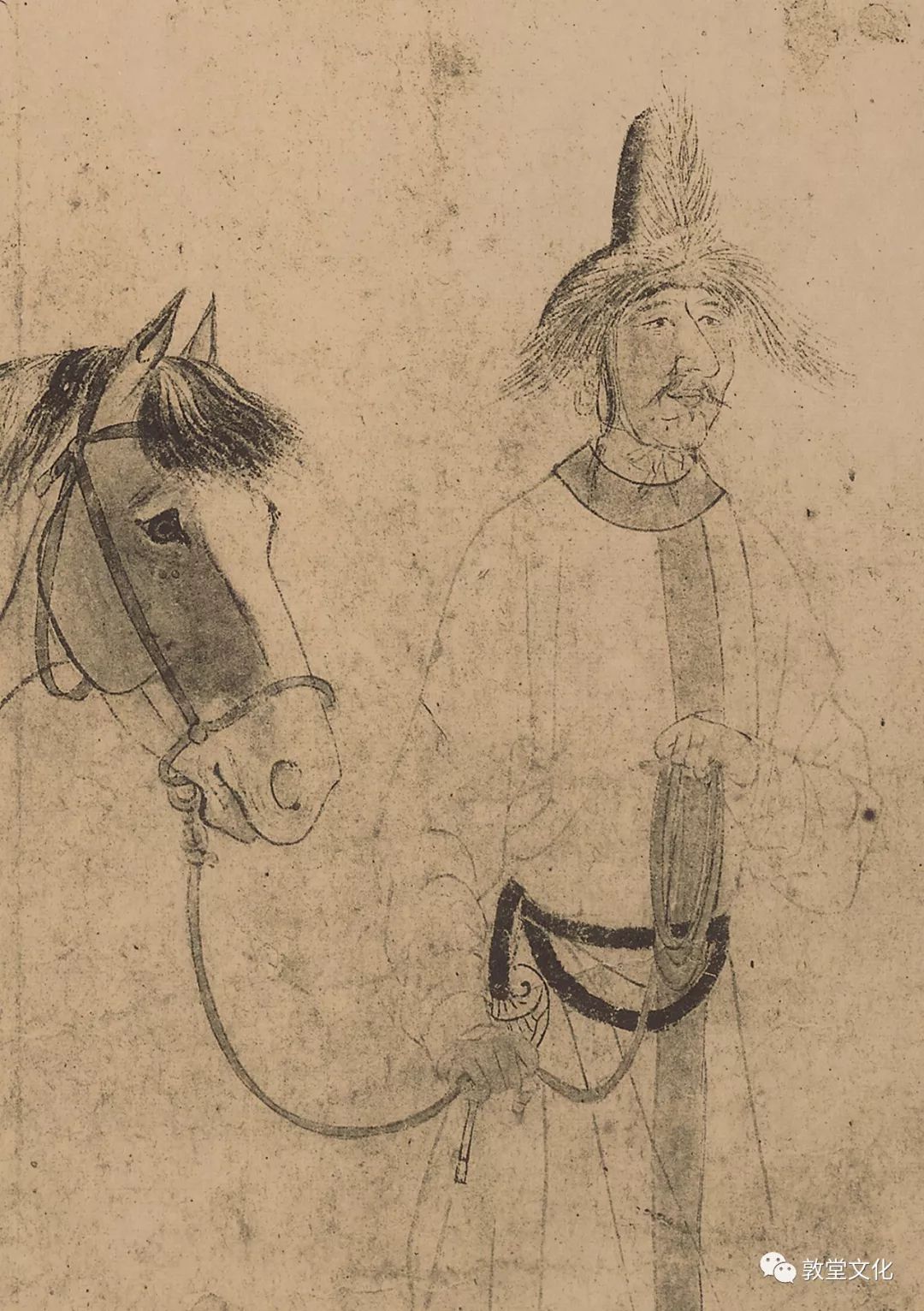

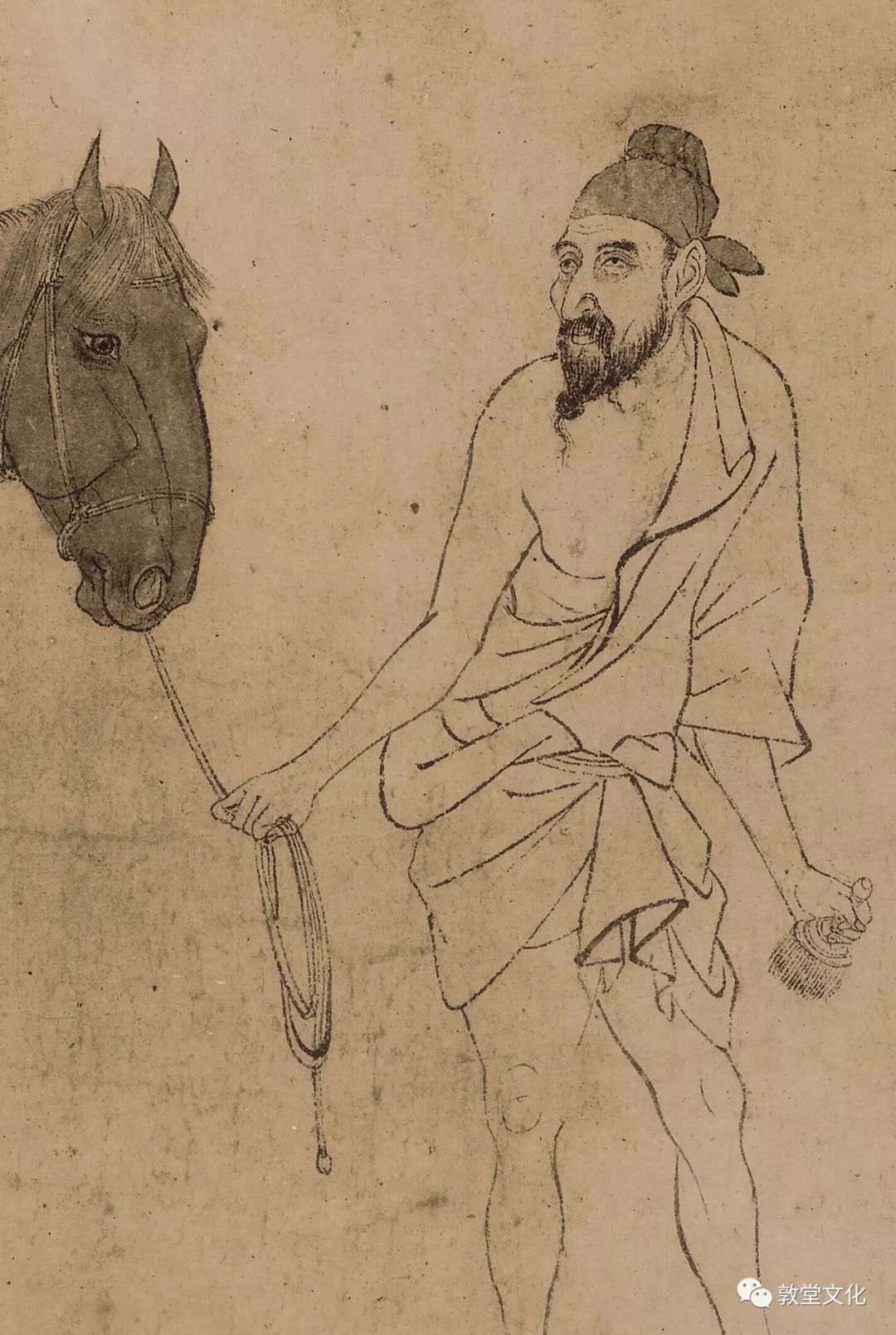

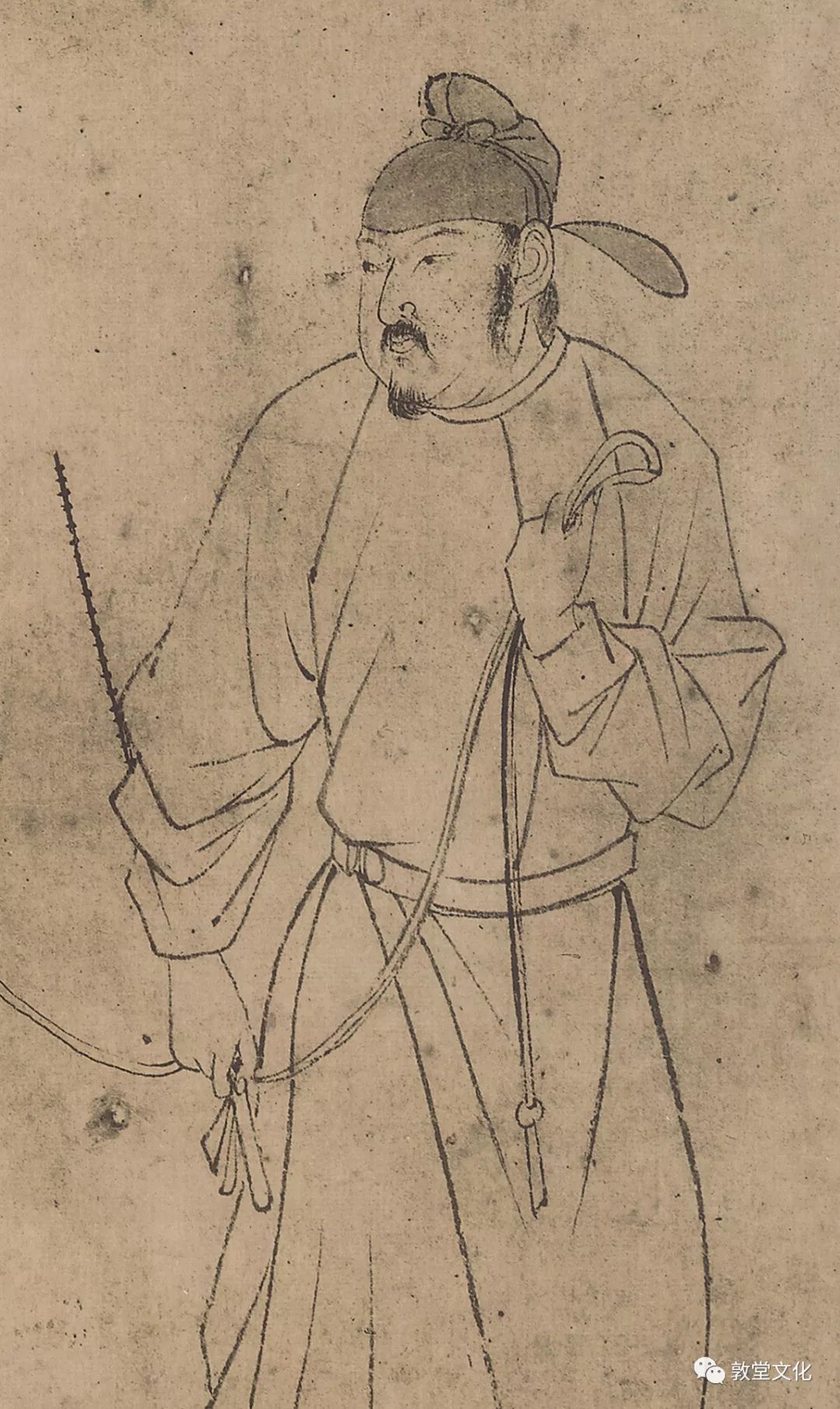

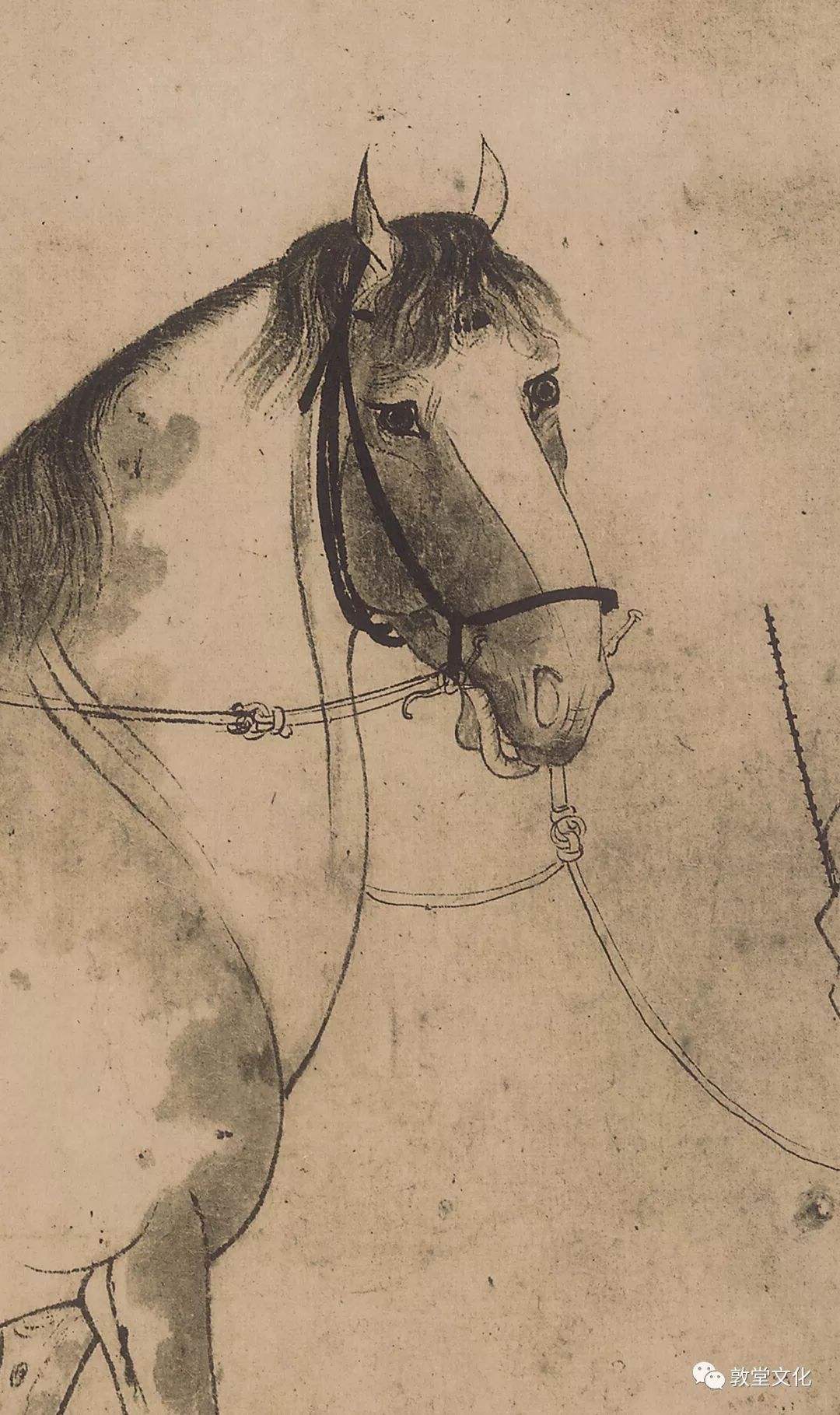

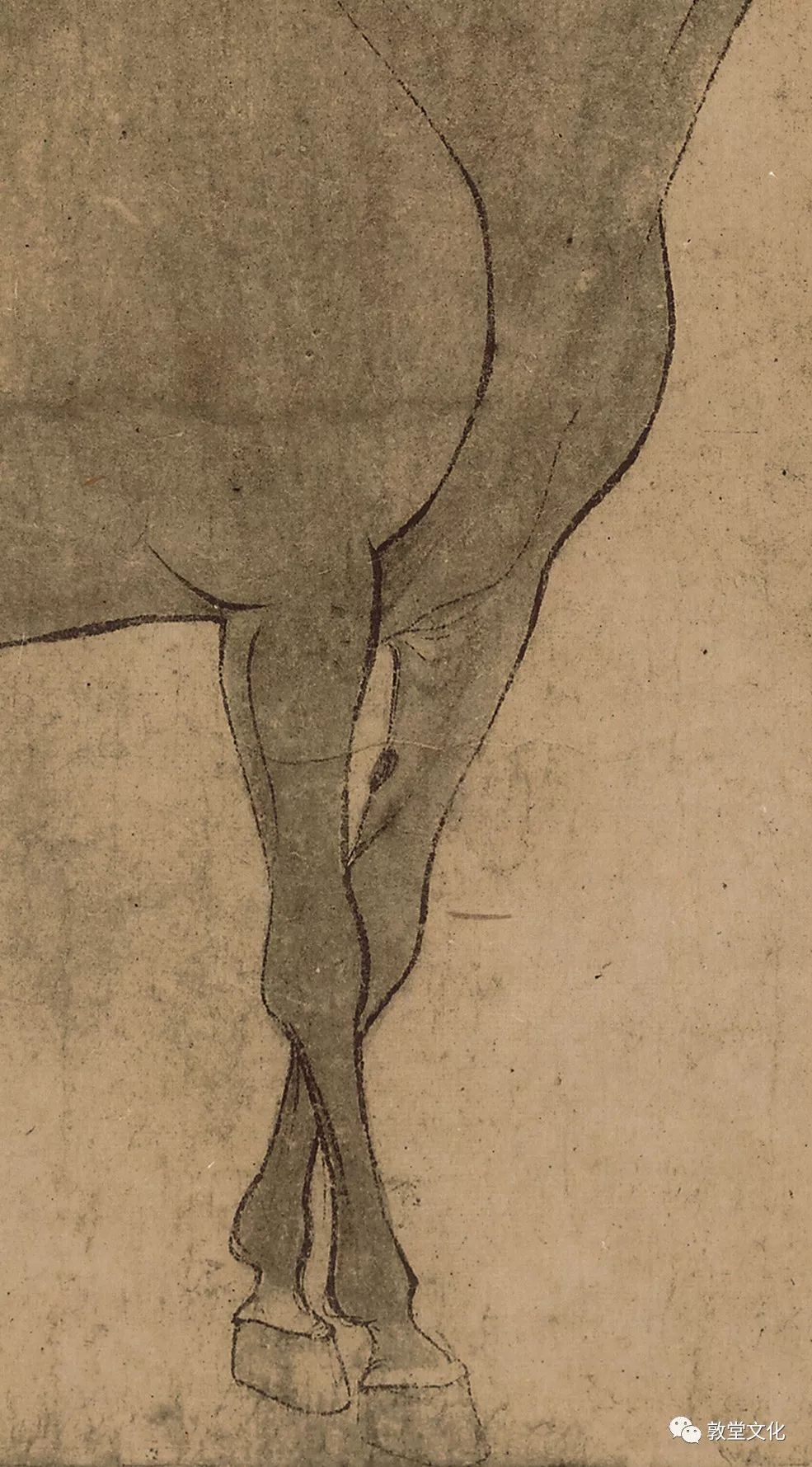

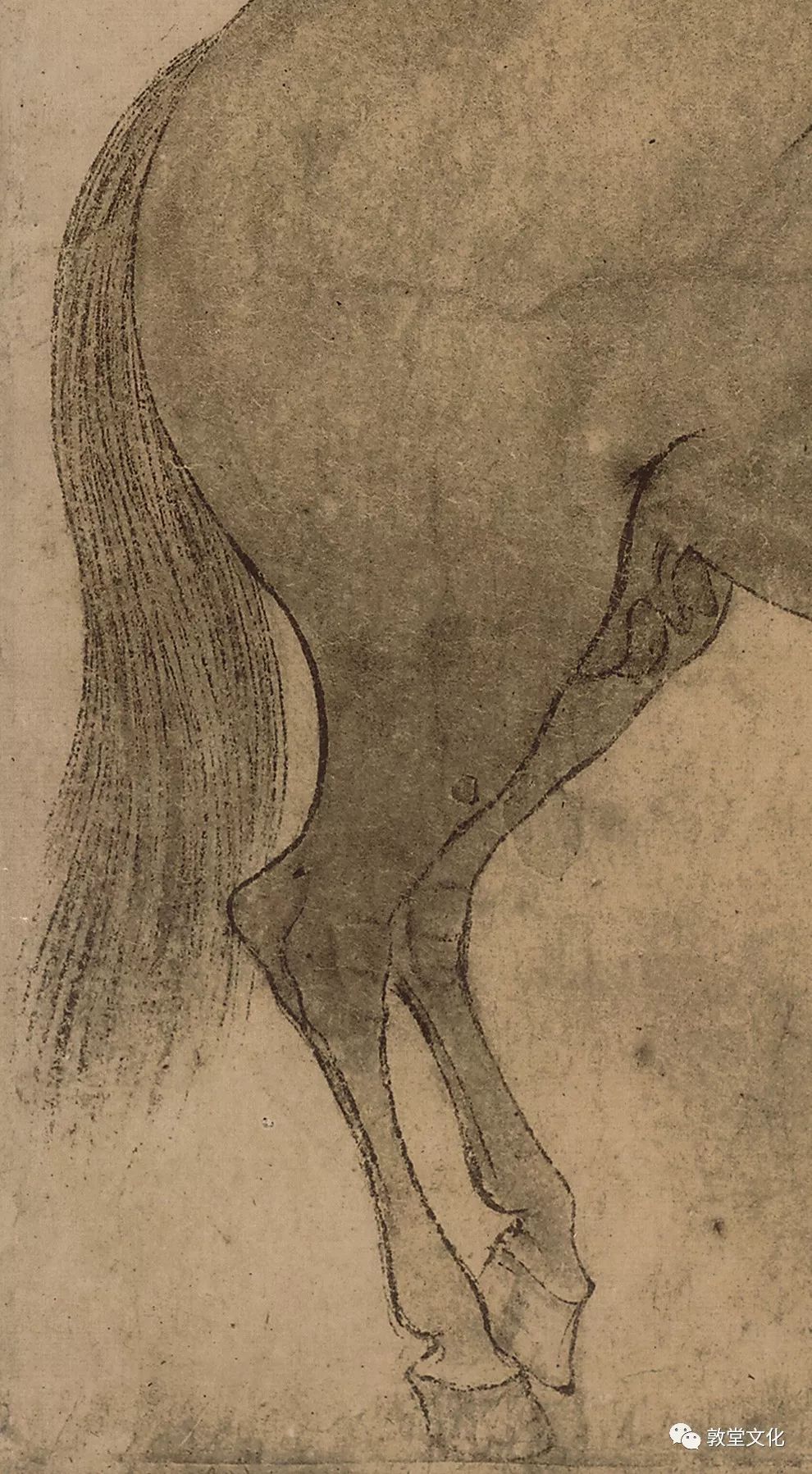

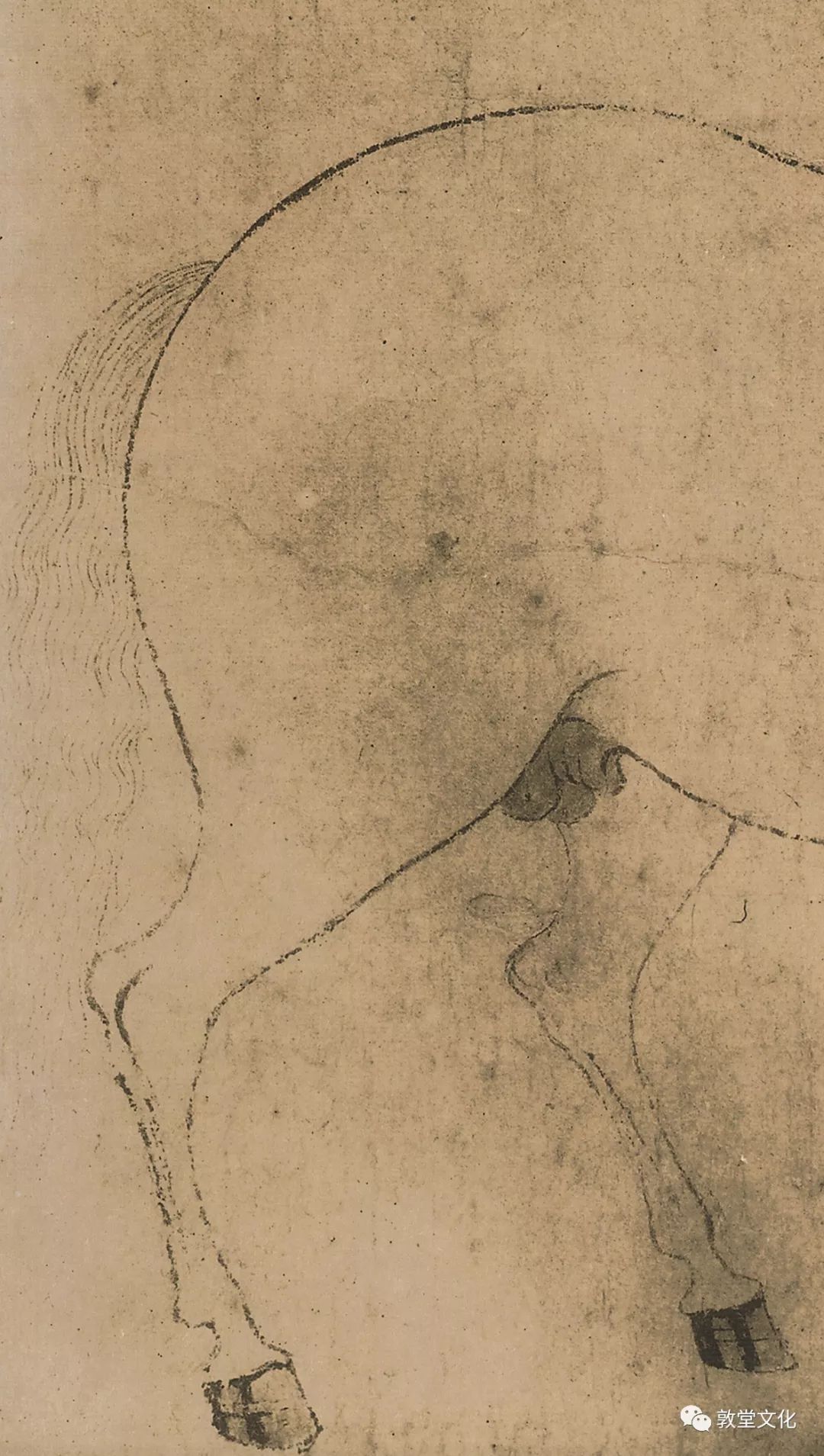

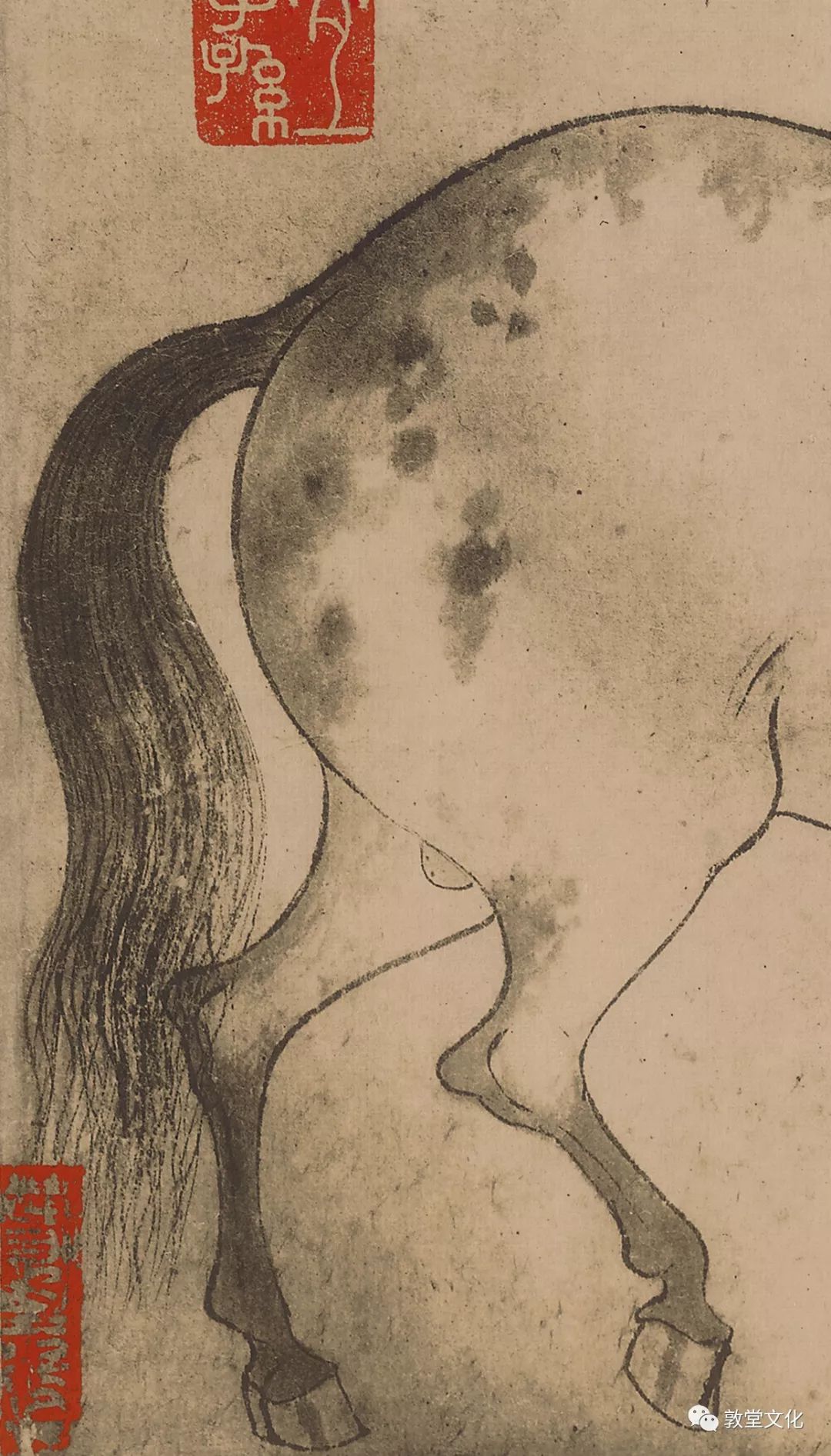

画卷描绘了北宋元佑初年西域边地进献给皇帝的五匹矫健的名马,前四匹为“凤头骢”、“好头赤”、“锦膊骢”、“照夜白”,第五匹是“满川花”。每匹马前面均有一牵马人。此画中的马及牵马人,均是画家根据真实对象写生创作的,前3位控马者为西域少数民族的形象和装束,姿态各异,无一雷同,其精神气质亦微有差异,有饱经风霜、谨小慎微者;有年轻气盛、执缰阔步者;有身穿官服、气度骄横者。技术之高,令人叹服。

五匹毛色状貌各不相同的马,或静止,或缓步徐行,比例准确,神完气足。李公麟用纯熟的白描技法,将吴道子时代粉本模式下的白画演绎出新高度,从而使此画成为确立这一画种的标志。

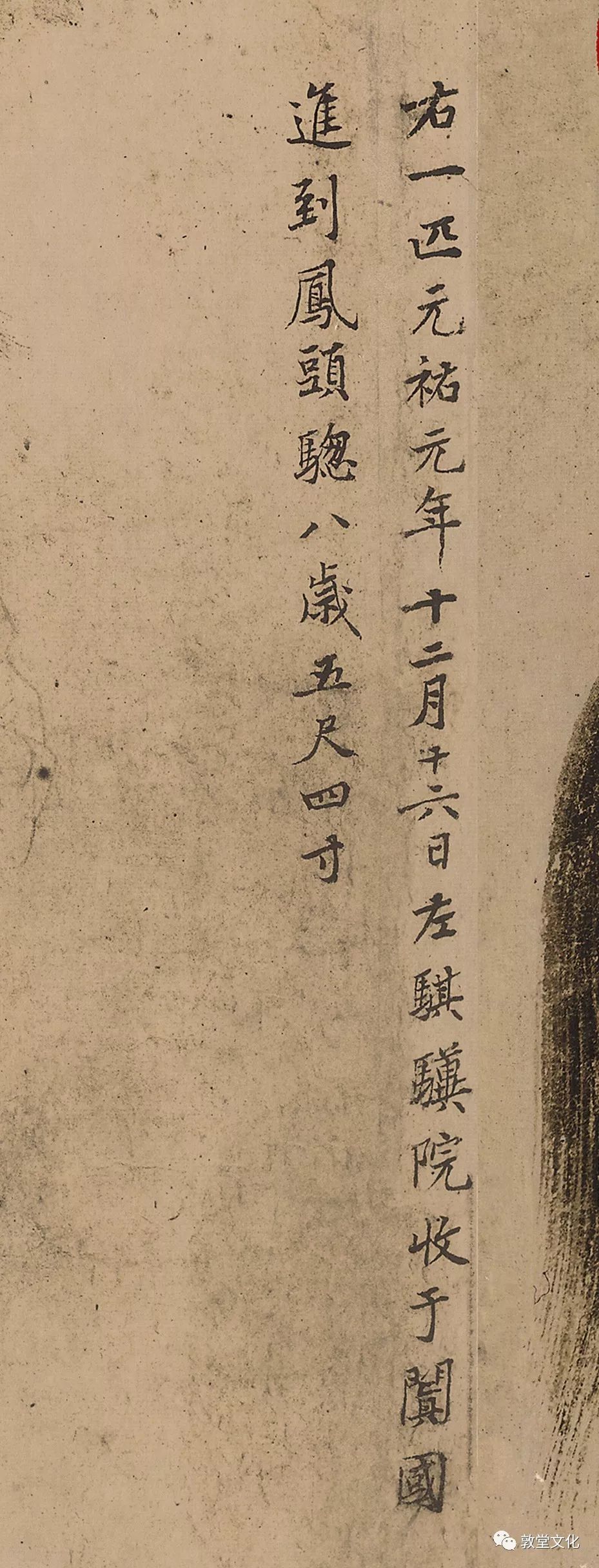

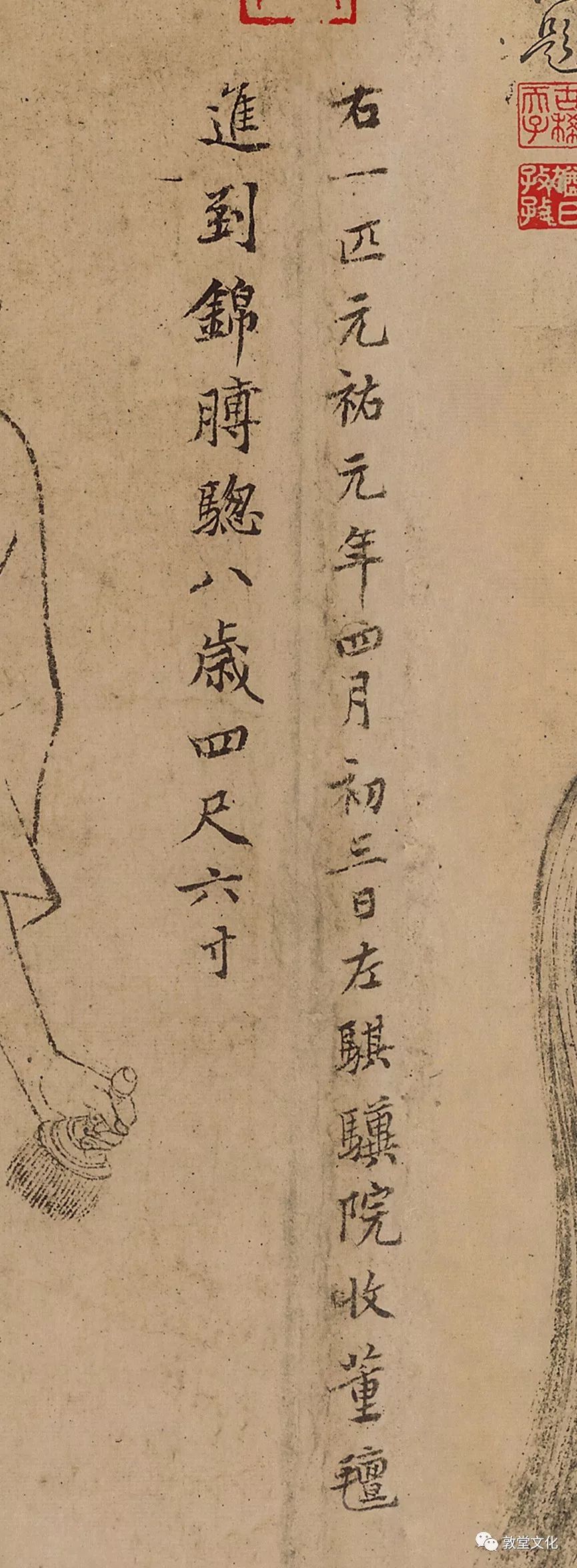

这幅画无作者款印,前4马后,各有黄庭坚签题的马名、产地、年岁、尺寸,按说第5匹马也应该有,但不知什么原因遗失。卷末有黄庭坚“李公麟作”题跋。

该画南宋时归内府收藏,入元、明,经柯九思、张霆发诸家递藏,康熙年间藏河南商丘宋荦家,乾隆时入清宫。是流传有序的传世名迹。此后二百年平安无事,直到辛亥革命之后,末代皇帝溥仪以赏赐的方式将《五马图》盗运出宫。

张伯驹先生在《春游琐谈》中写到,溥仪在天津日本租界张园居住时,日本人以两万日金得到宋梁楷卷。这件事由当时的陈宝琛经手。事成之后,日本某侯爵又想以日金四万得李公麟的《五马图》卷,献给日本天皇。这时,溥仪愿以40件书画售日金40万,而《五马图》则不索价,献给日本天皇。此事又是陈宝琛经手,于是用溥仪的名义将40件书画赏给了陈宝琛的外甥刘可超。刘用其中的四件向天津盐业银行抵押4万元,其中有《秋山平远图》、《五马图》、《摹怀素书》和《姚山秋霁图》。押款两个月后,刘归还1万元,取走了《五马图》。那还是1920年代。自此以后,《五马图》落到谁手中便是一个谜团。

有传说到了宋美龄手中,不过著名鉴定家杨仁恺先生在《国宝沉浮录》中写到此画还在日本,日本学者岛田修二郎在二战前还见过真迹,当时为日本京都大学某法学教授收藏,战后却宣称已被炸毁,此后几十年间人们再也见不到《五马图》。根据日本人的推测,某教授为法律界的名人,深通法理,既然他宣布原作已毁,就表明这幅画还存在于世。

果不其然,消失几十年后,这幅剧迹终于重见天日!

>

>

>

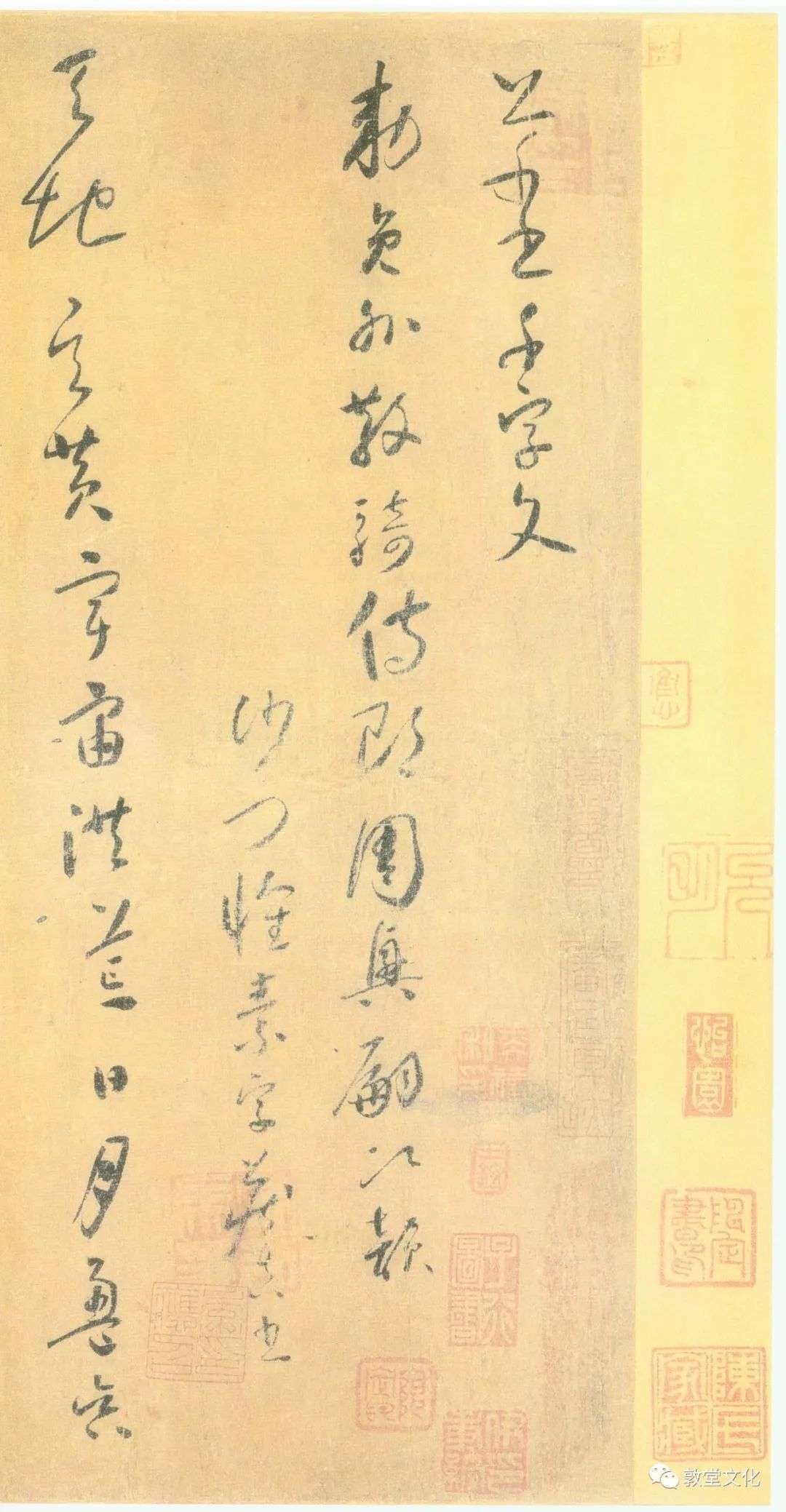

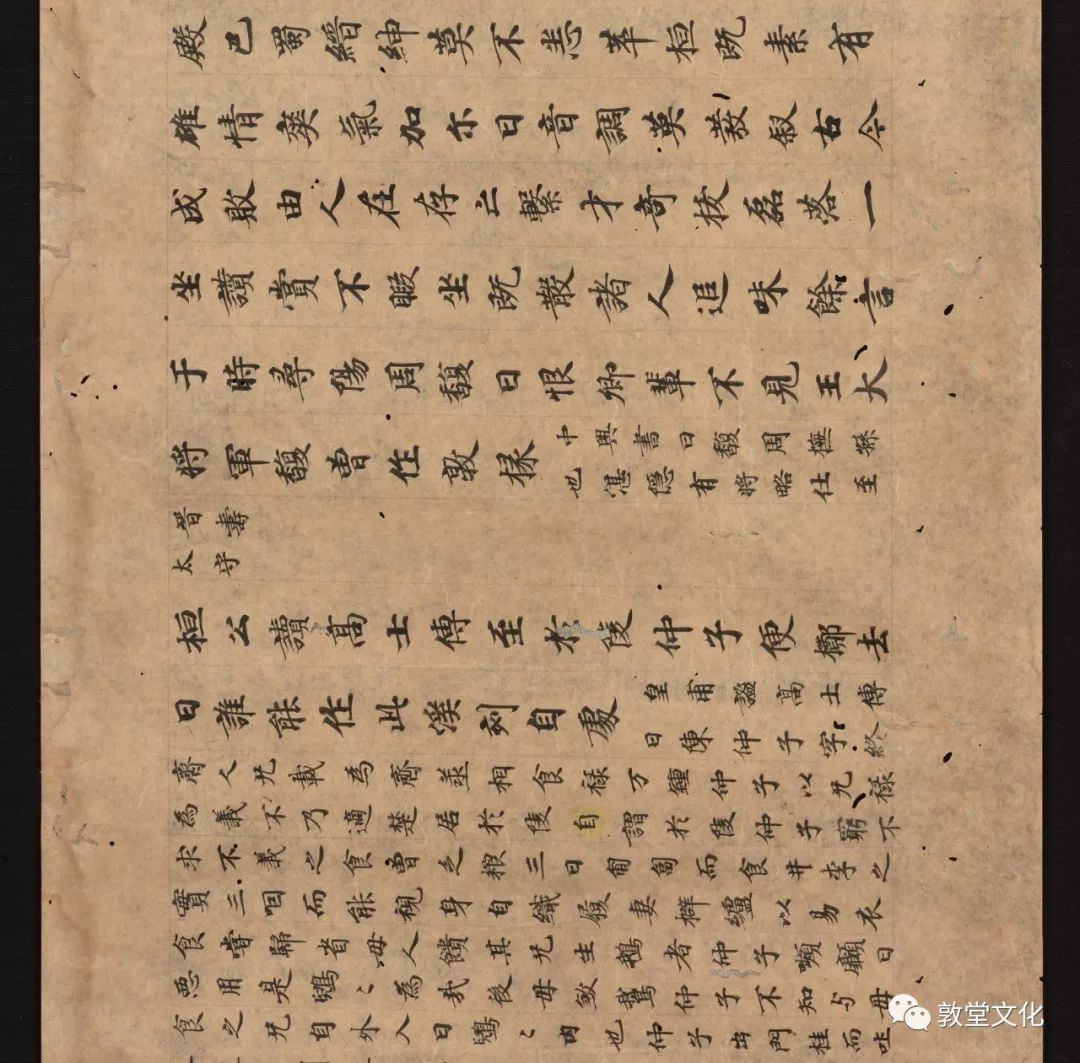

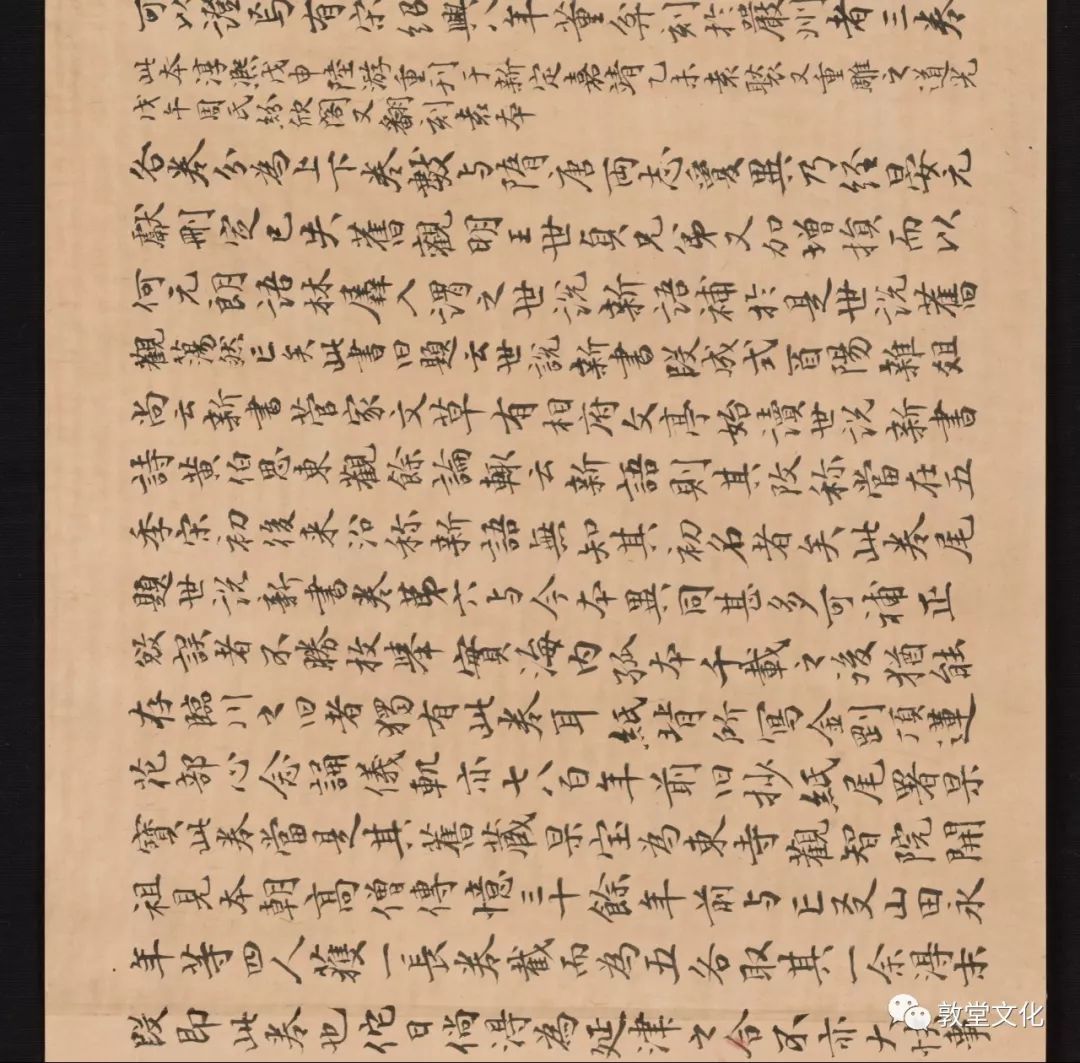

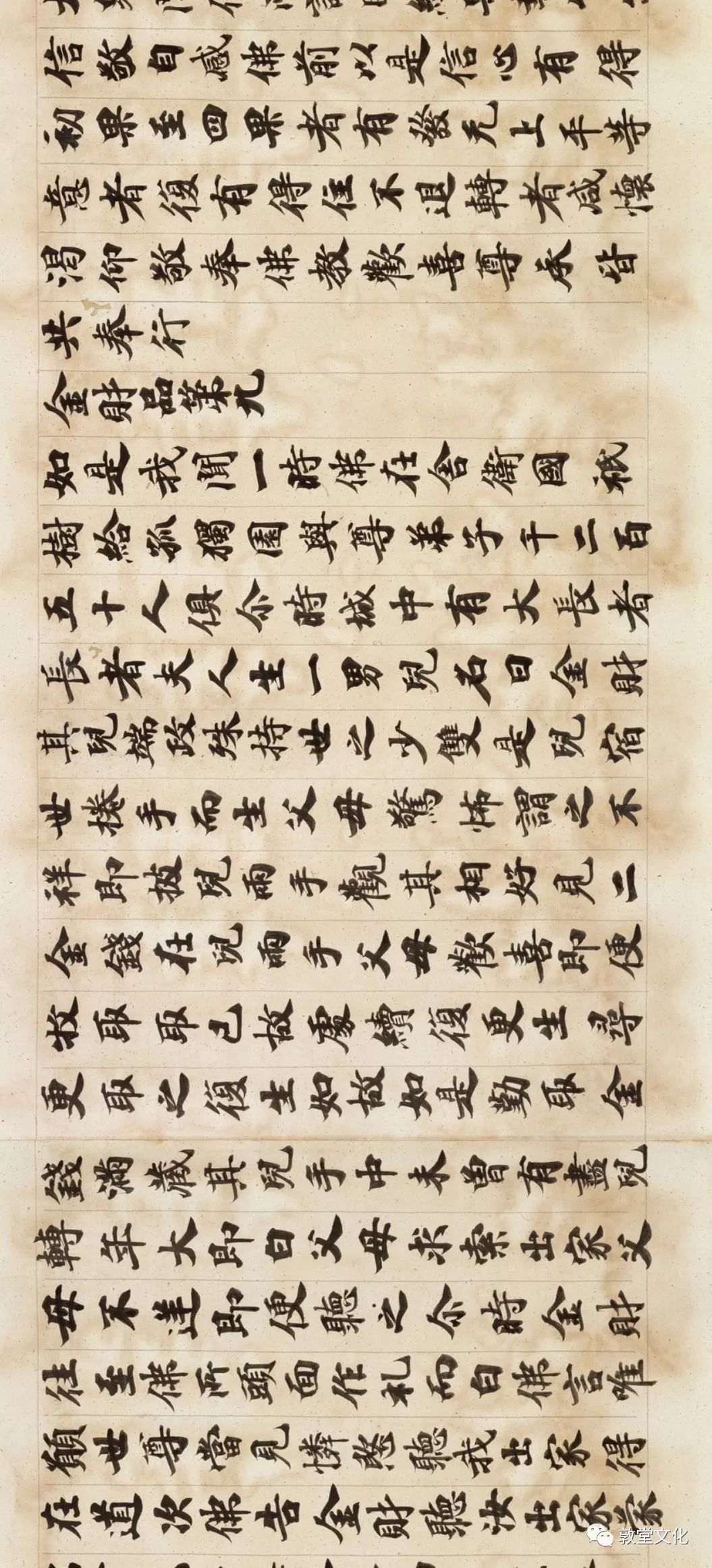

千字文,智永,私人藏

<

<

<

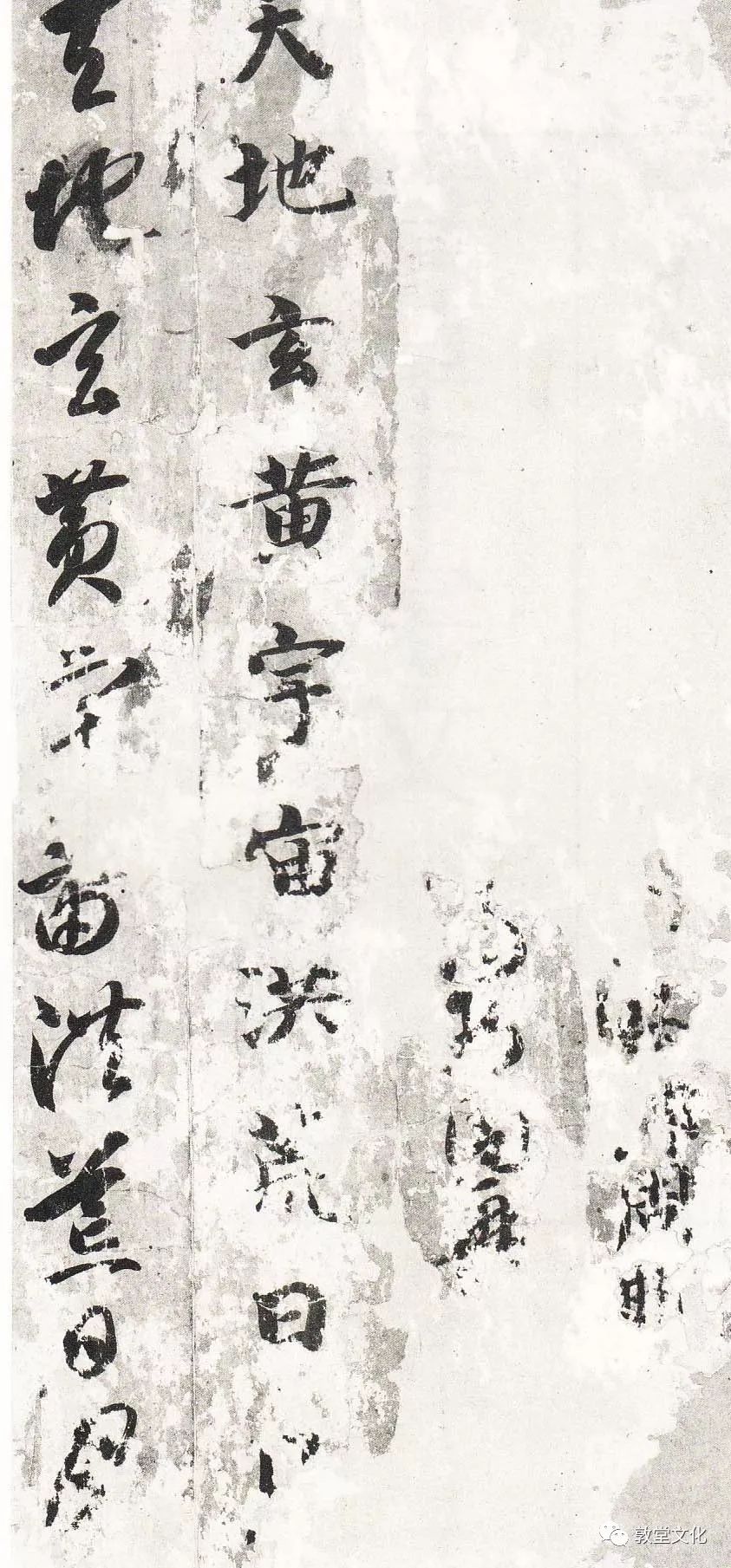

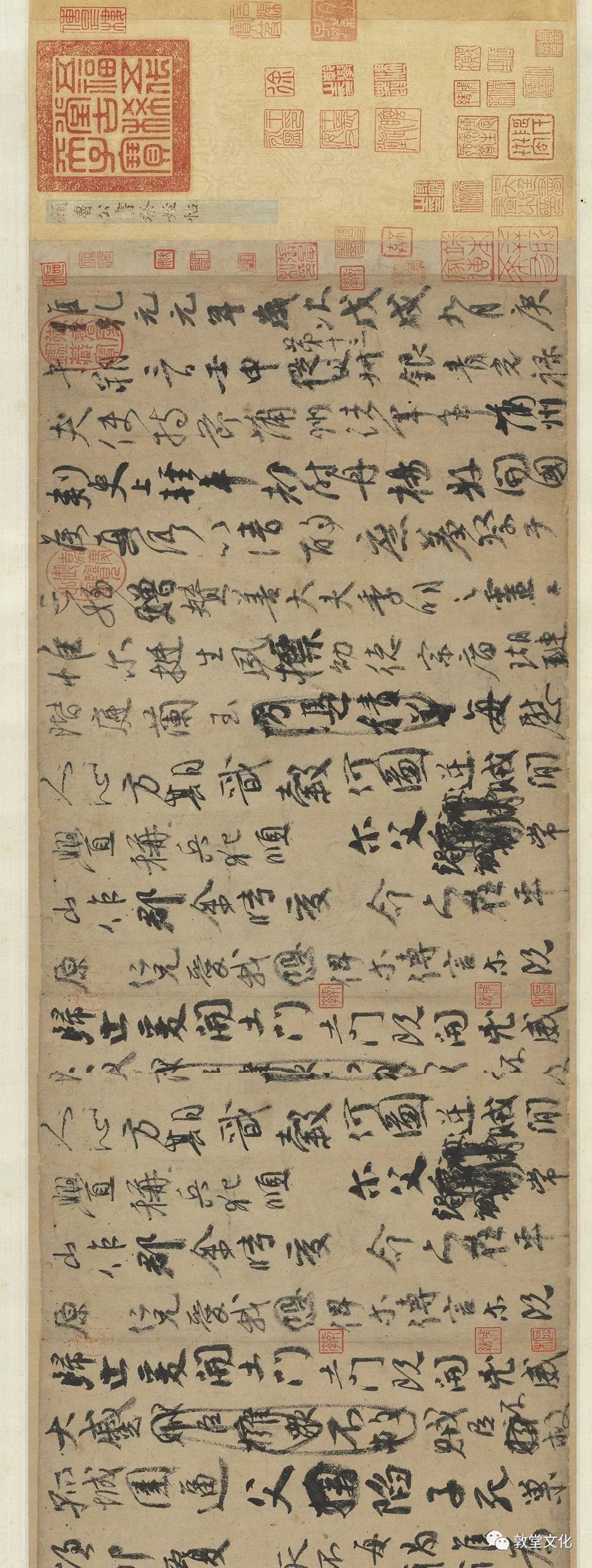

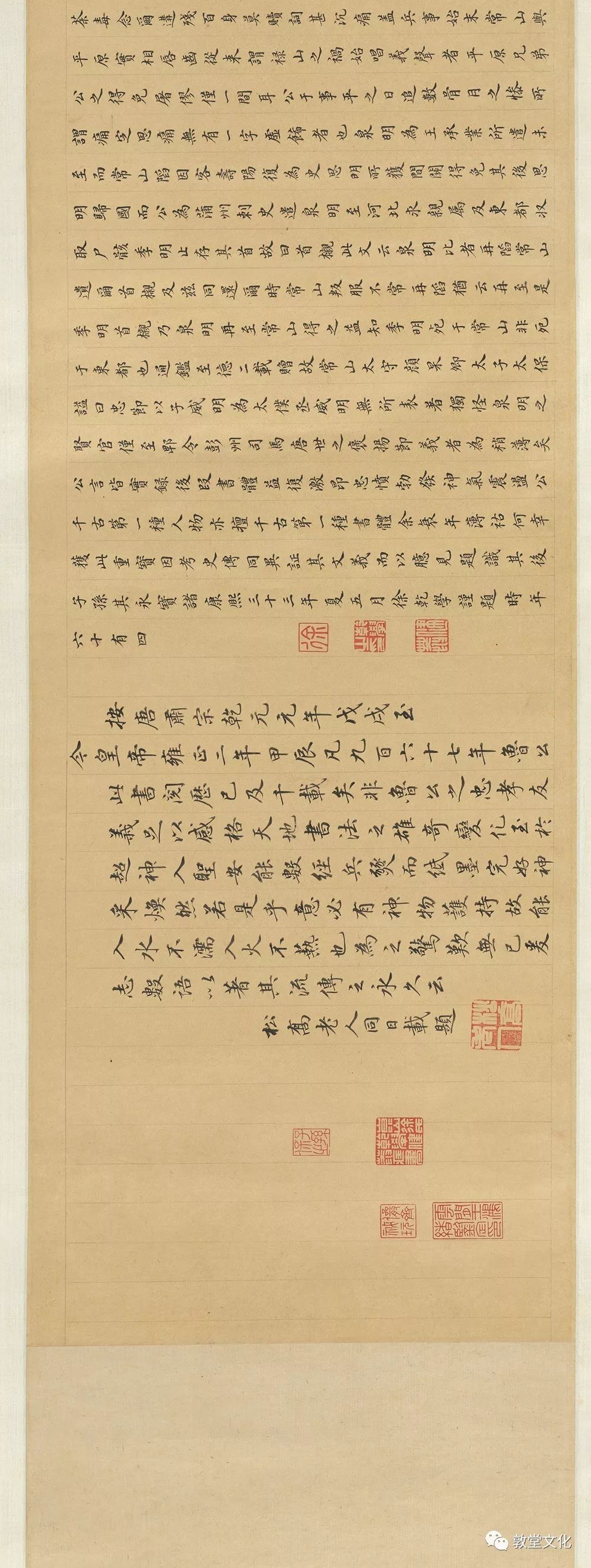

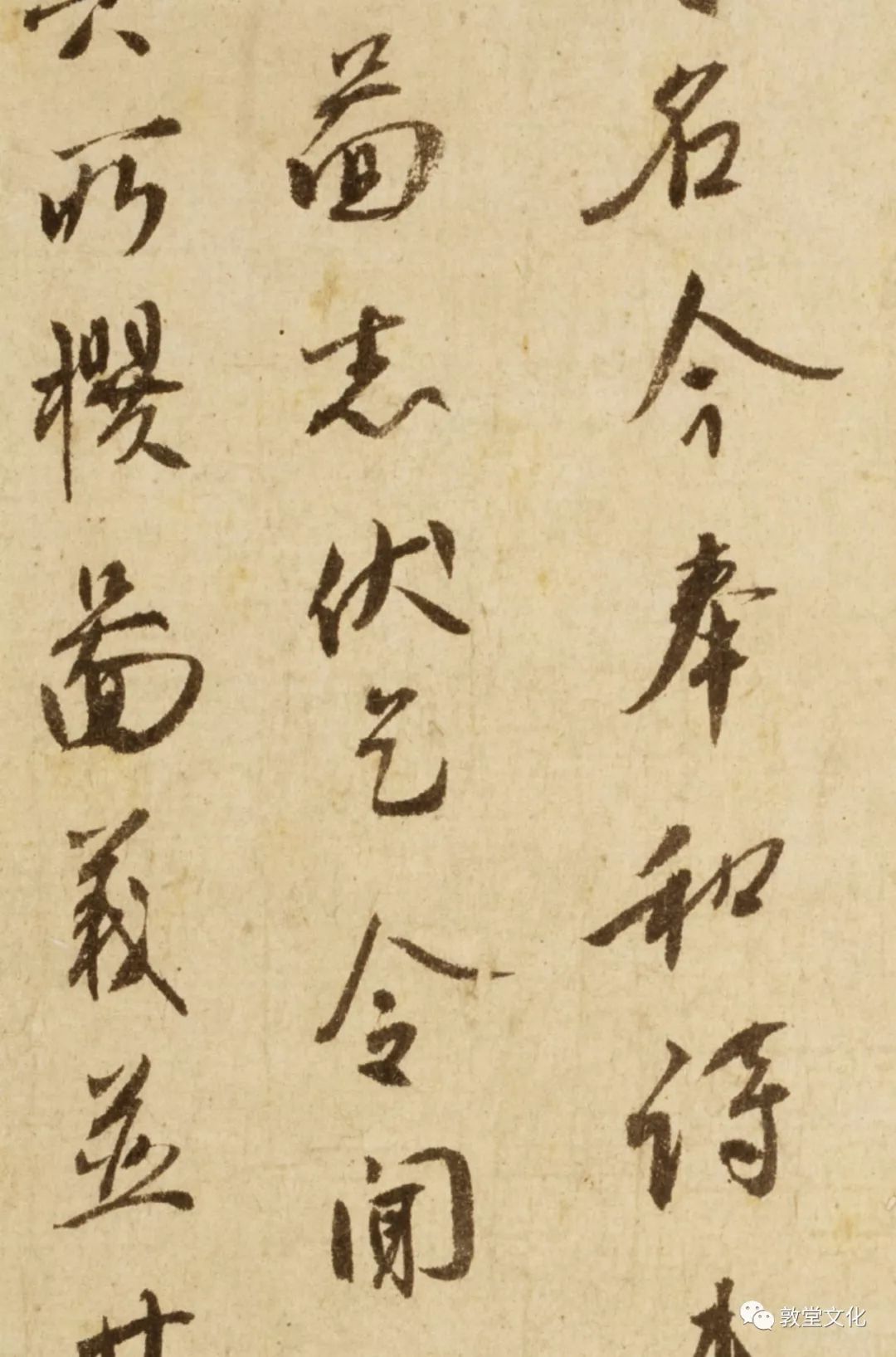

智永和尚在书法史上很有名,不独是因为唐太宗从他手中骗走兰亭序的段子。初唐虞世南更是他的入室弟子。他传“永字八法”,为后代楷书立下典范。所临《真草千字文》八百多份,广为分发,影响远及日本。即使现在,依然是书法学习的经典教材。

如今这八百本千字文中,就只剩下小川为次郎旧藏的这一本了。关于此本真伪,历来有很多说法。内藤虎考订认为,这即是东大寺献物帐中所谓“拓王羲之书”“真草千字文二百三行”那一卷。而启功先生曾在京都目睹真迹,在其《千字文说》中补记有“(纸色)盖敦煌一种薄质硬黄纸经装裱见水时即呈此色。其字每逢下笔墨痕浓重处时有墨聚如黍粒,斜映窗光,犹有内亮之色,更可知绝非钩描之迹矣”。他又对比敦煌蒋善进临本认为这就是智永八百本之一。并有诗云:“永师真迹八百本,海东一卷逃劫灰。儿童相见不相识,少小离家老大回。”

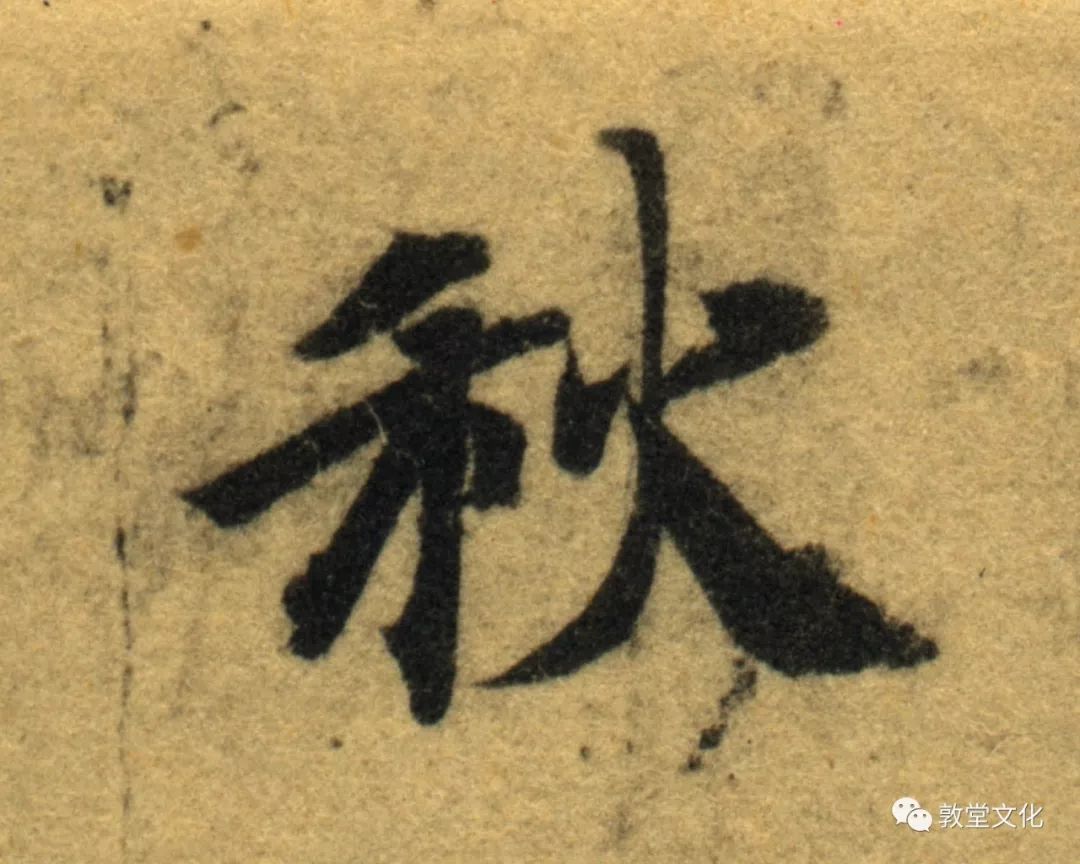

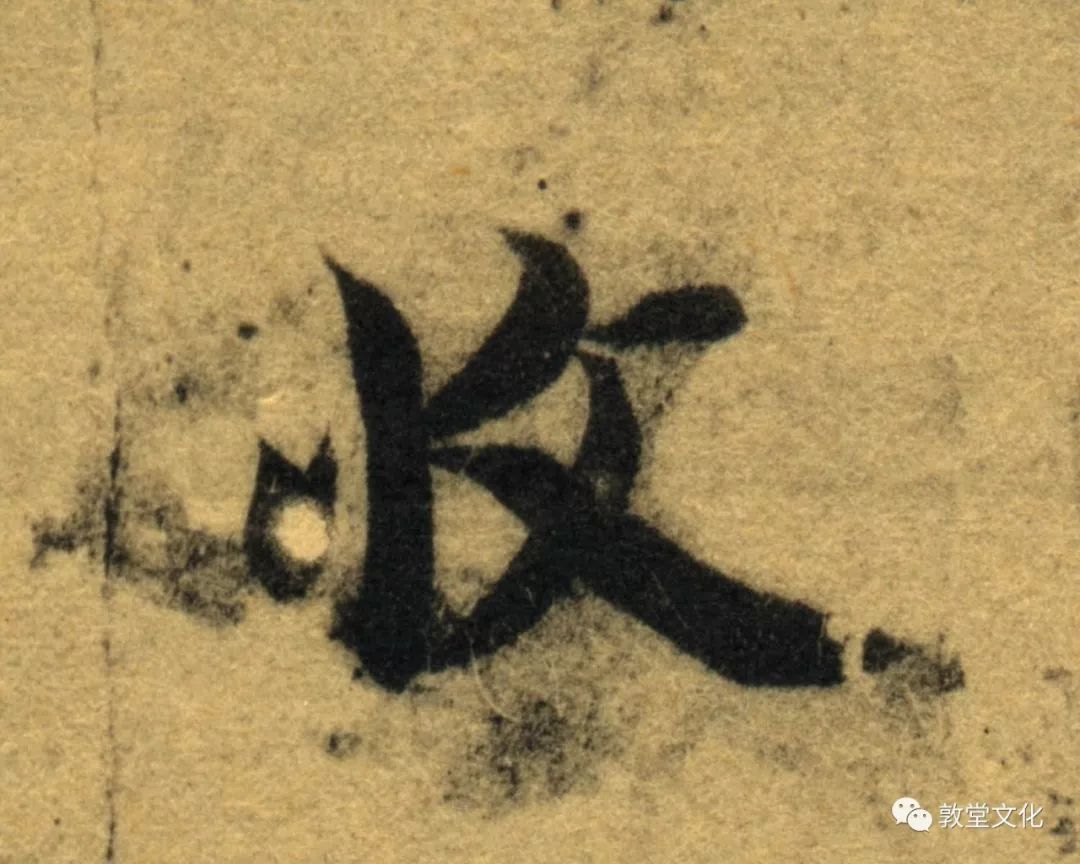

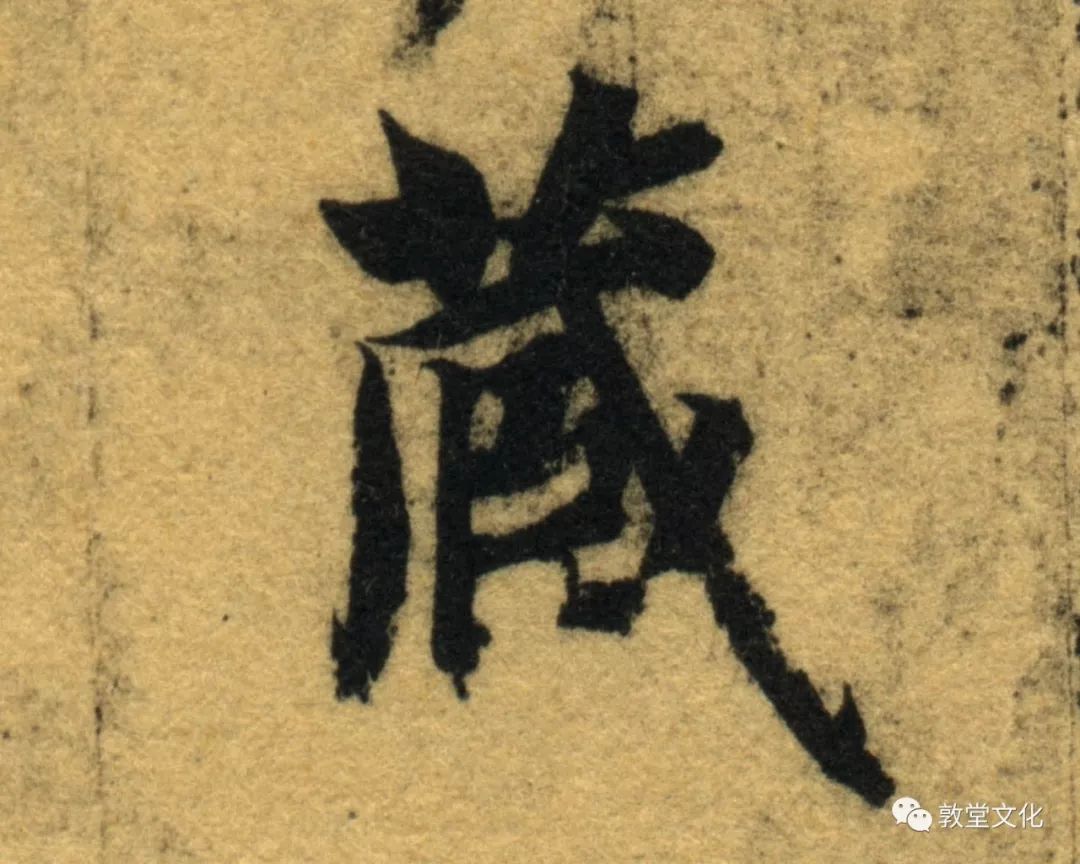

千字文

单字

>

>

>

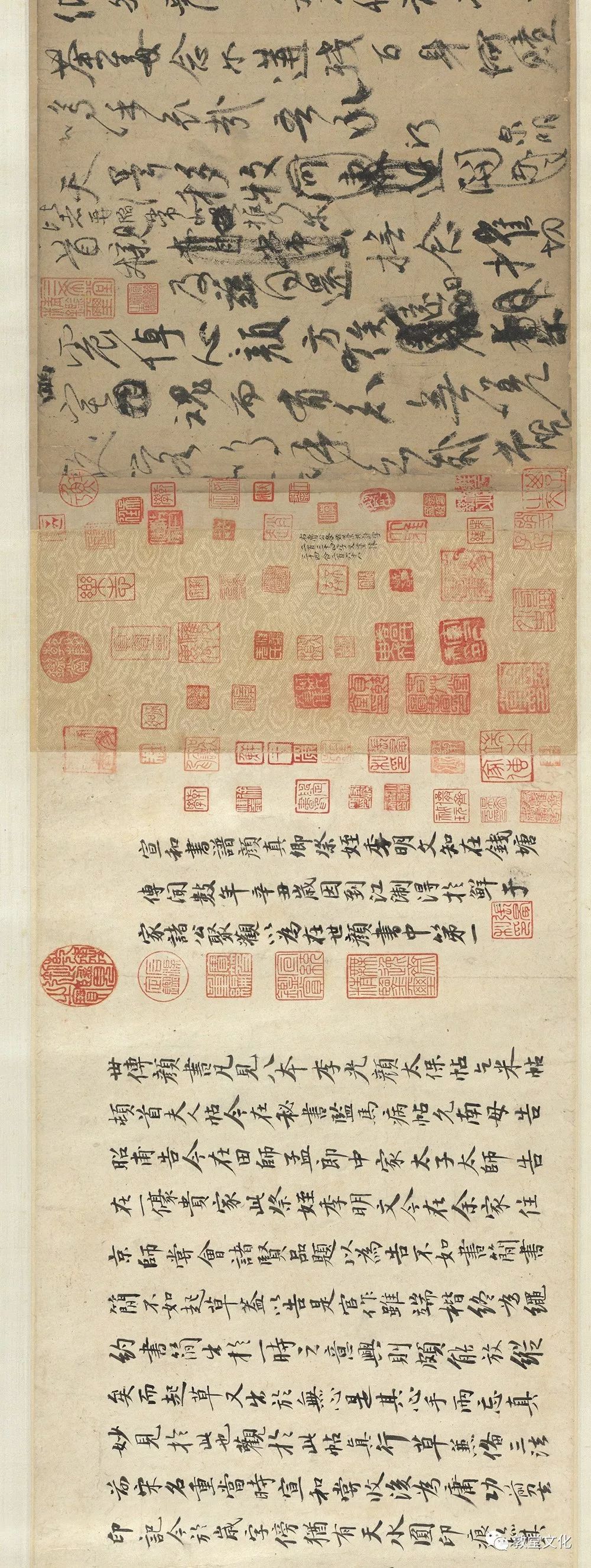

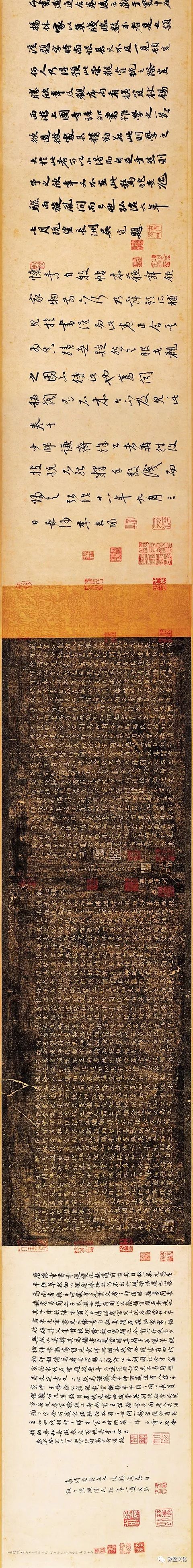

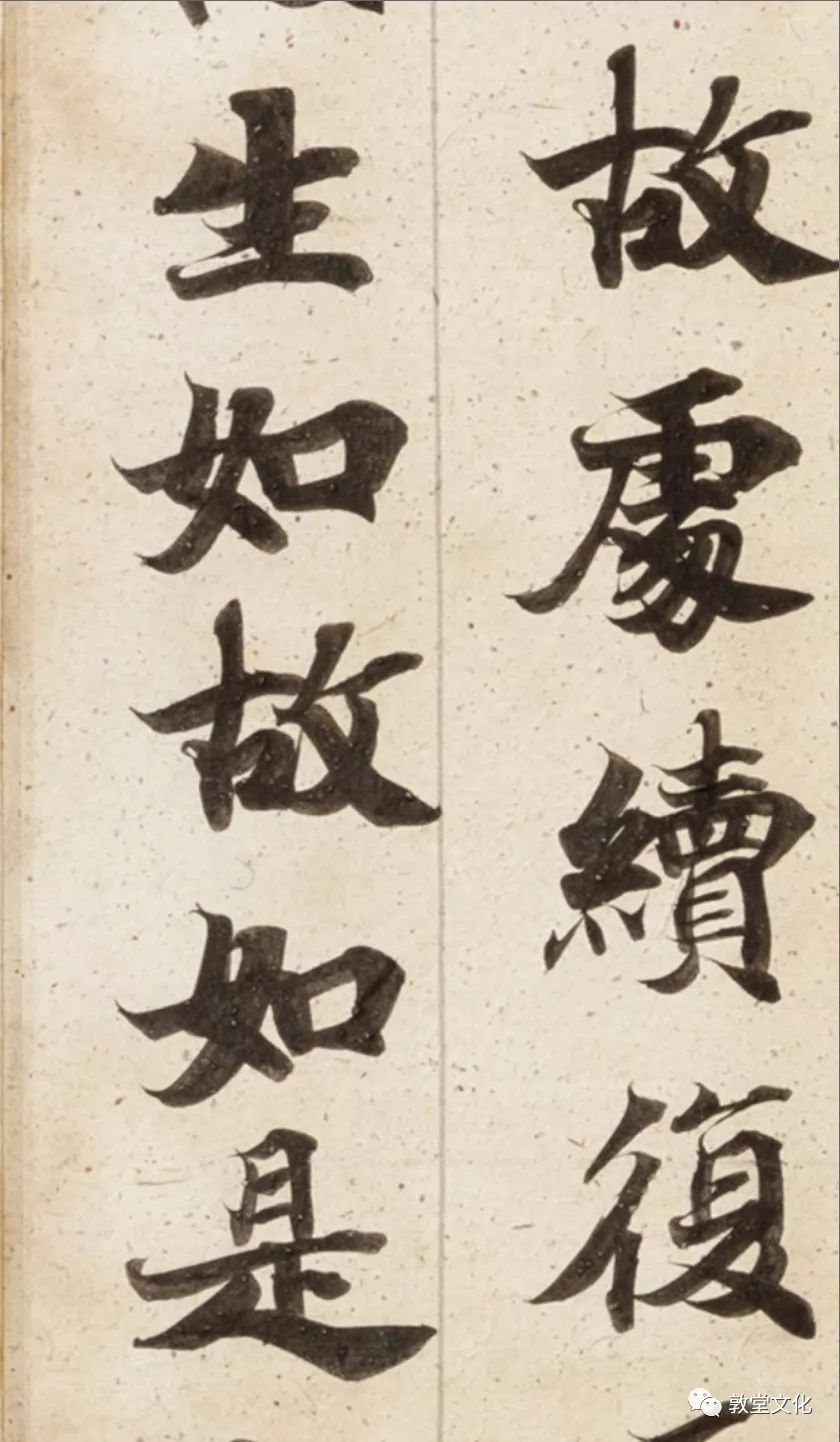

祭侄稿,颜真卿,台北故宫藏

<

<

<

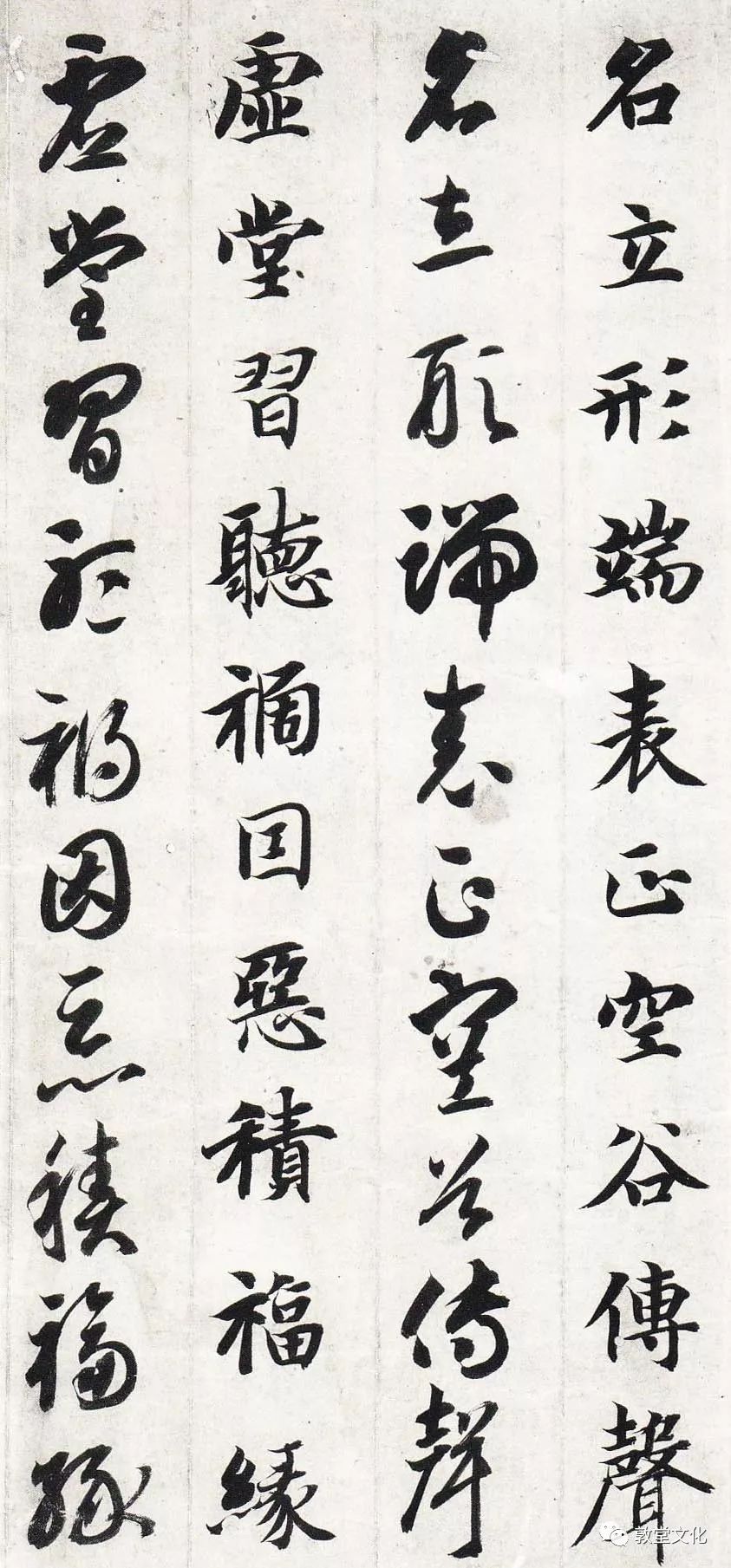

颜真卿《祭侄文稿》是名扬千古的剧迹,元代时曾归大书法家鲜于枢收藏,他在题跋中说这件作品为天下第二行书。它是追祭从侄颜季明的草稿,因为是在极度悲愤的情绪下书写,所以也不顾笔墨之工拙,故字随书家情绪起伏,纯是精神和平时工力的自然流露。是难得的在艺术史和文献史上具有重要意义的作品。

祭侄稿,颜真卿

>

>

>

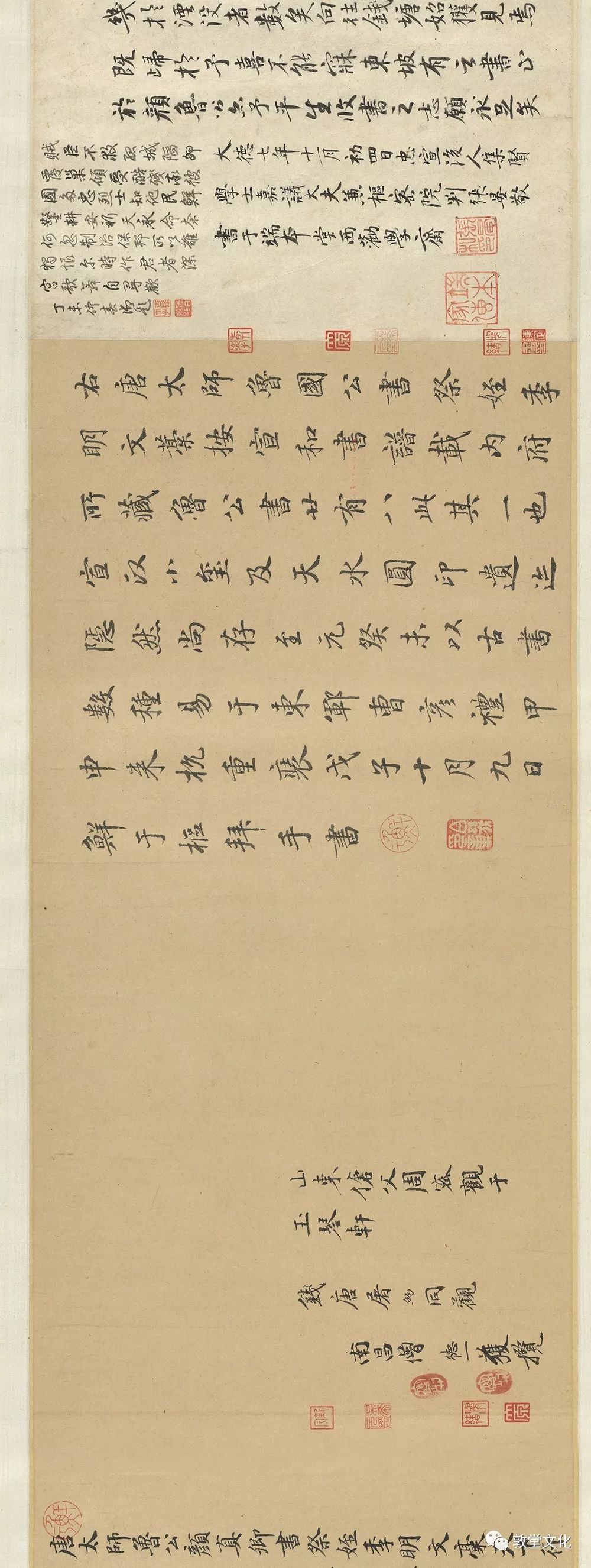

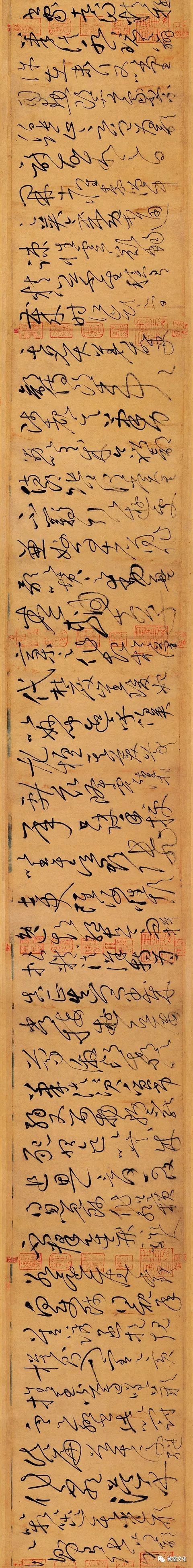

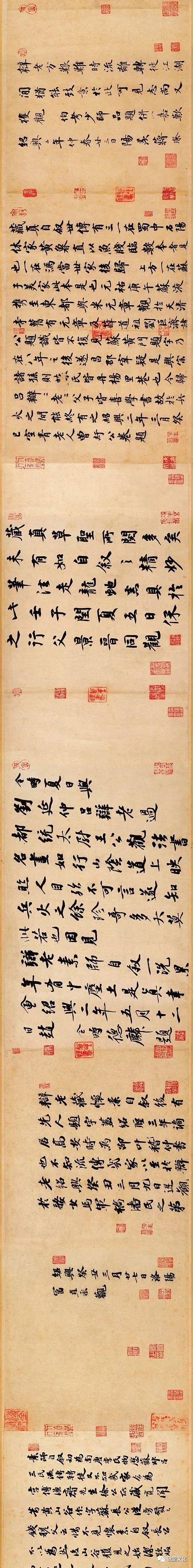

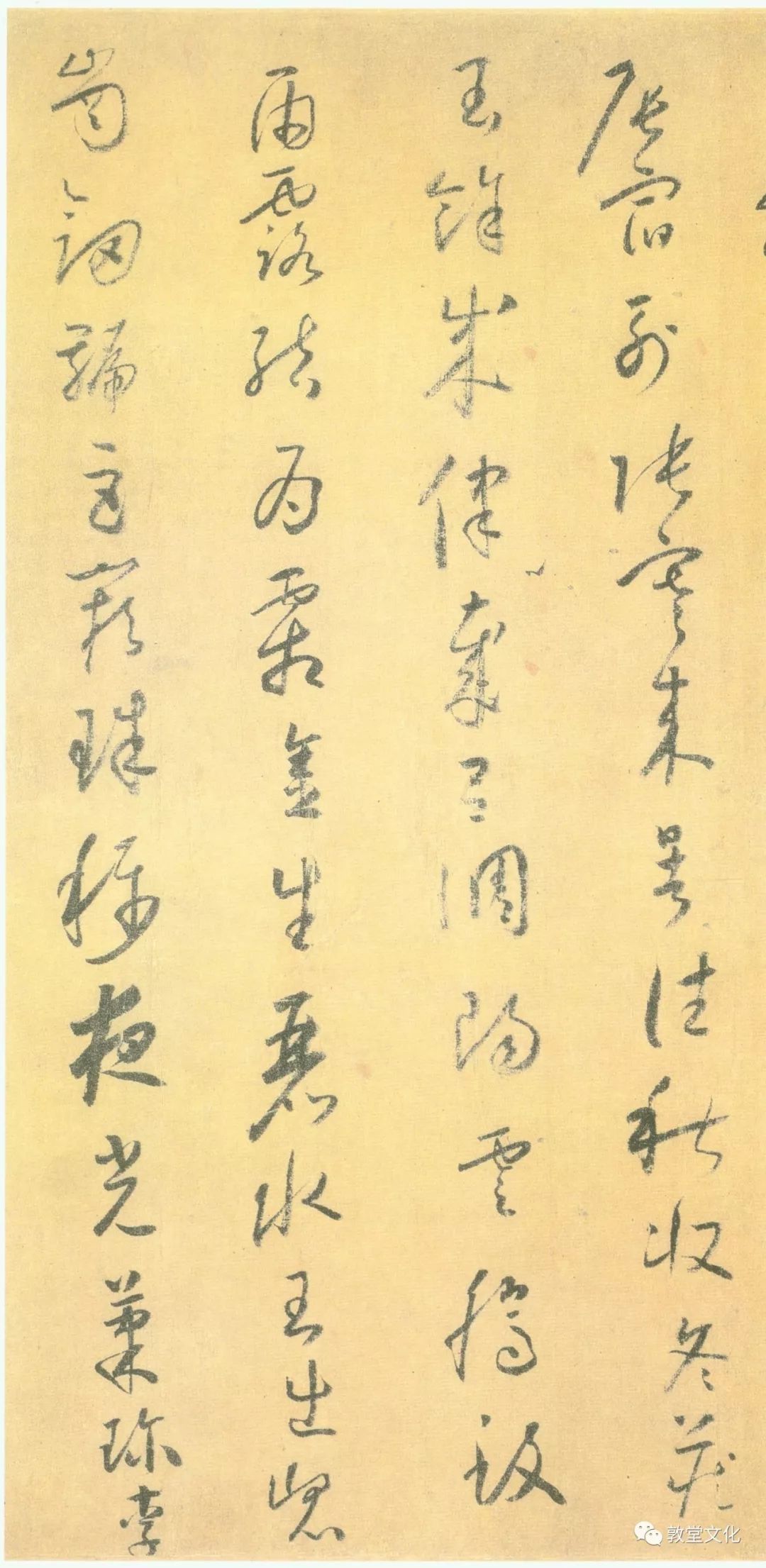

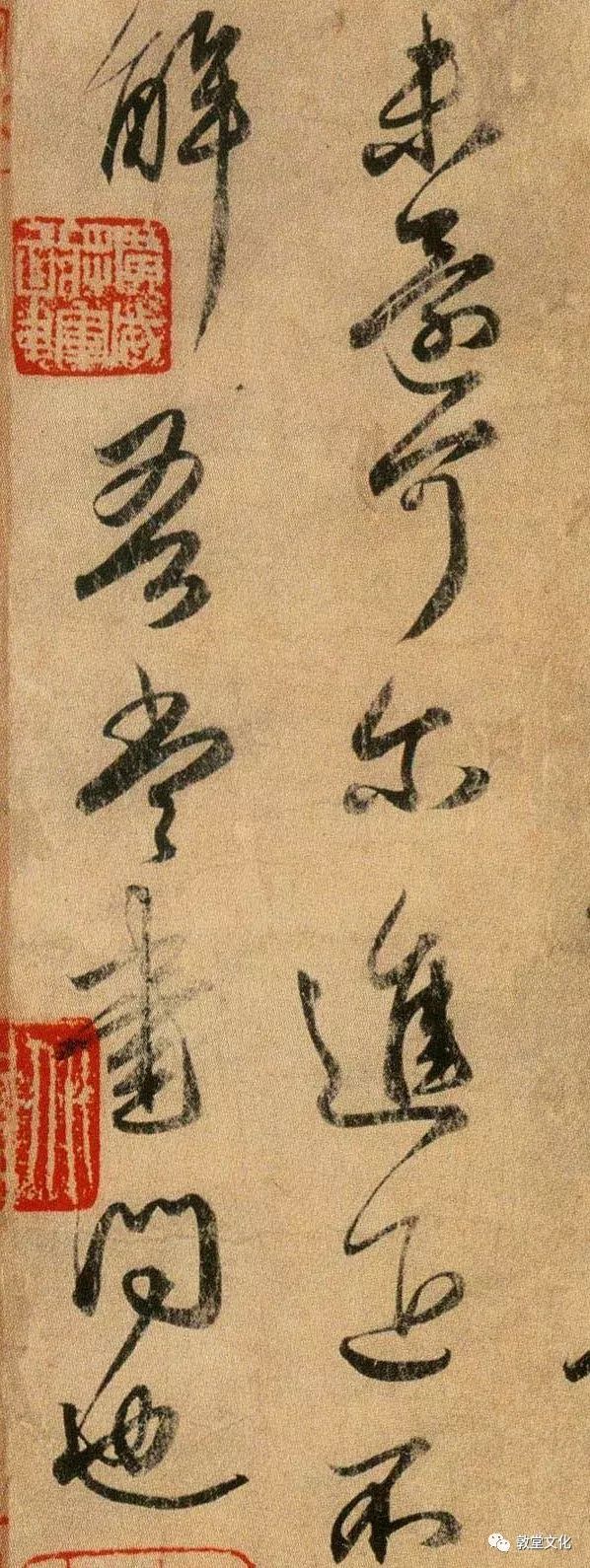

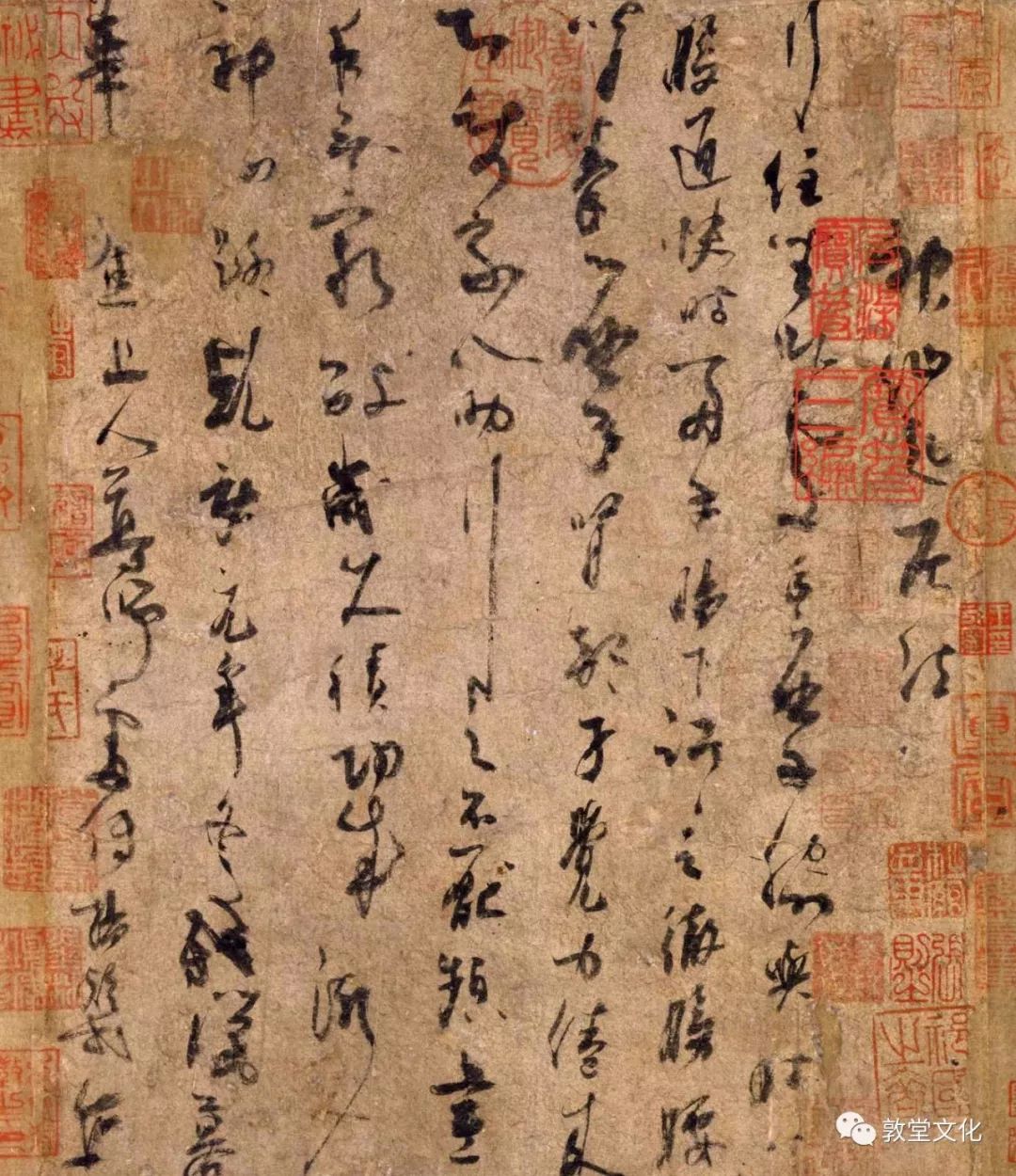

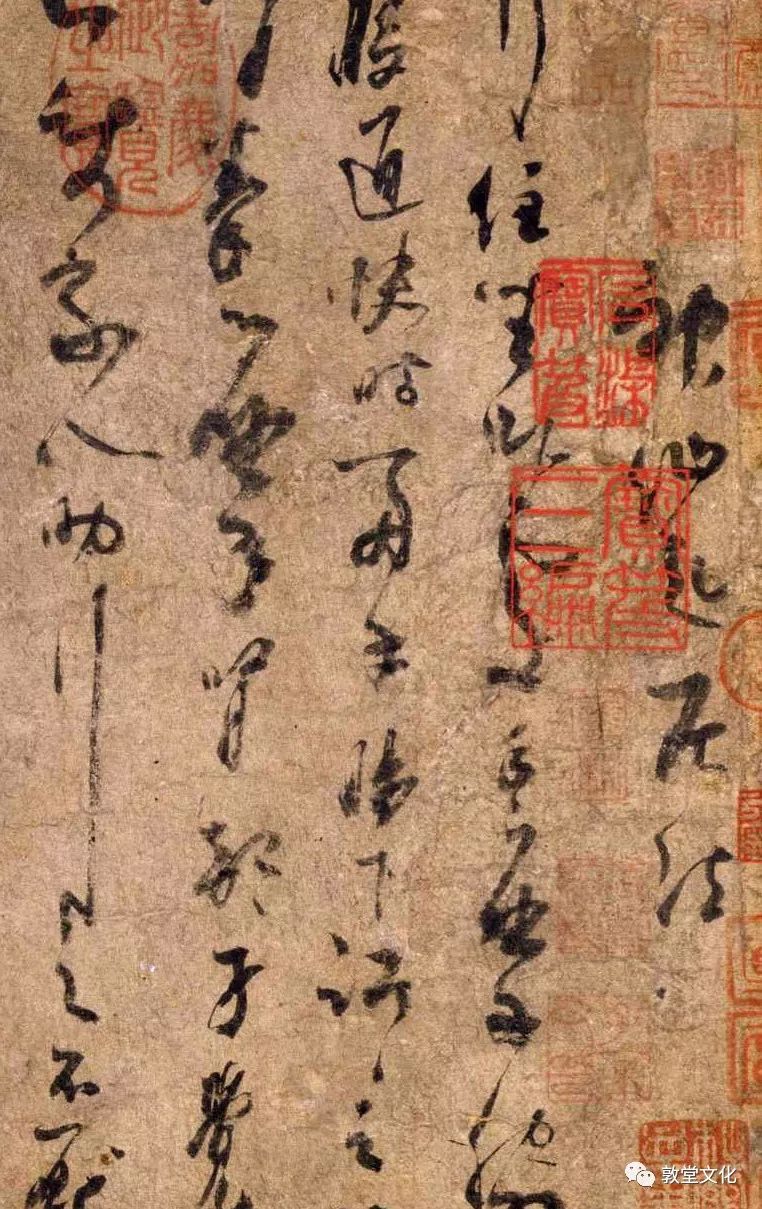

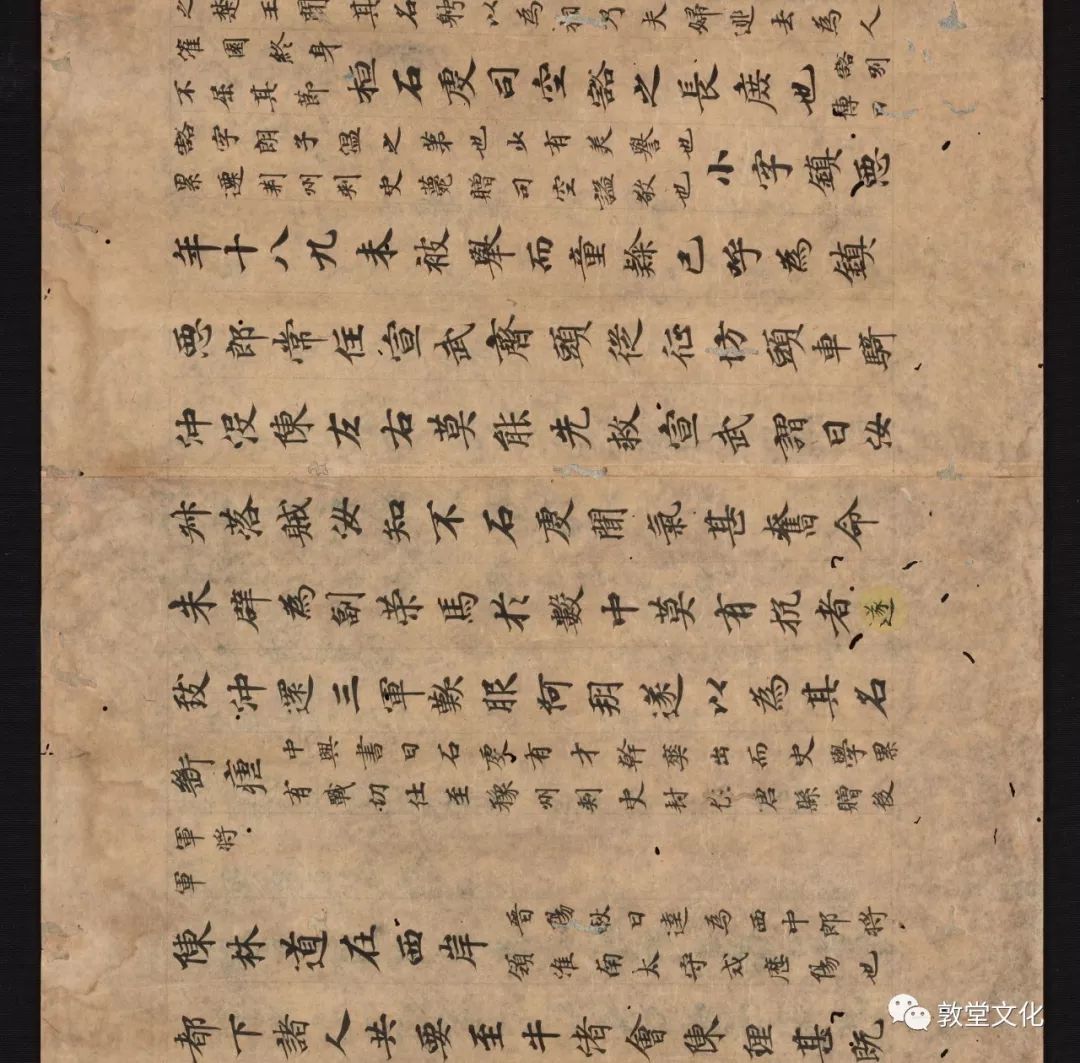

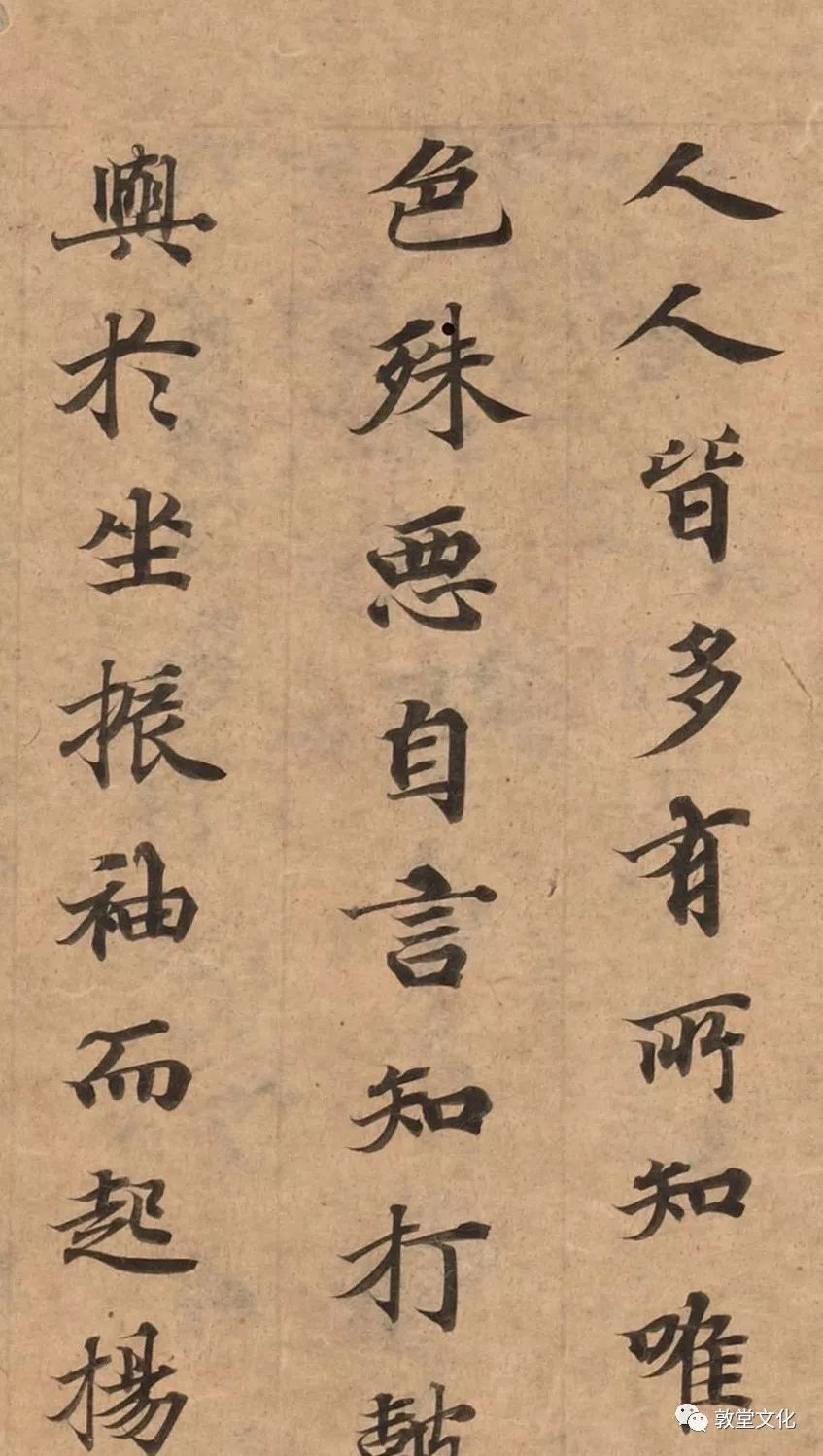

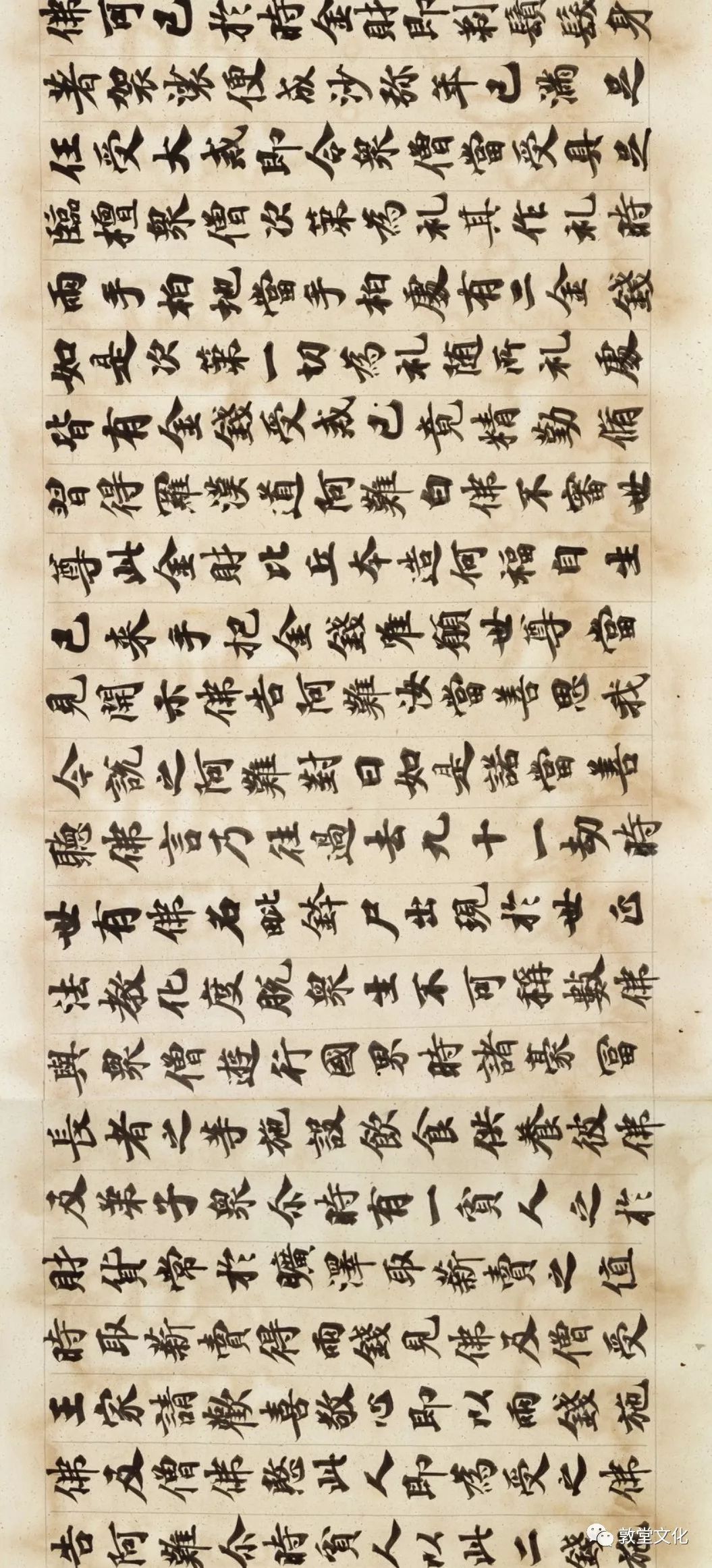

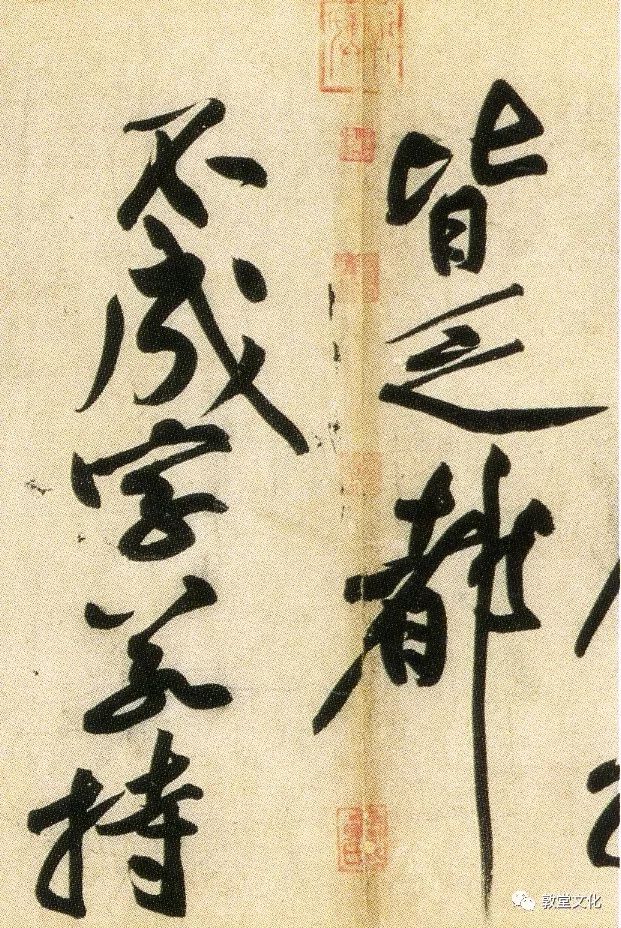

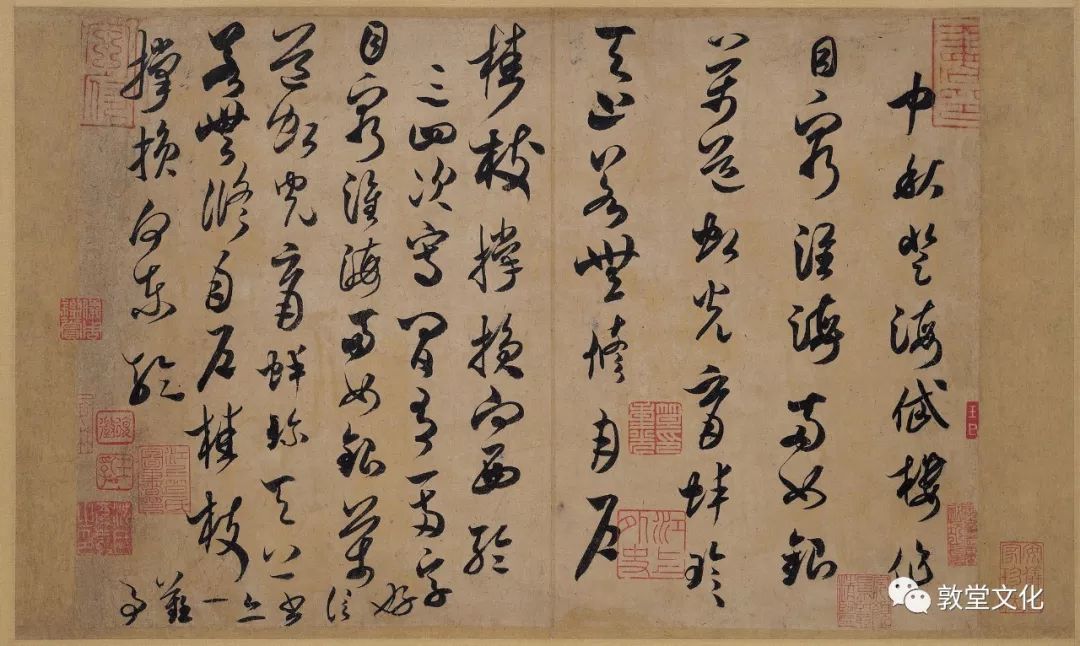

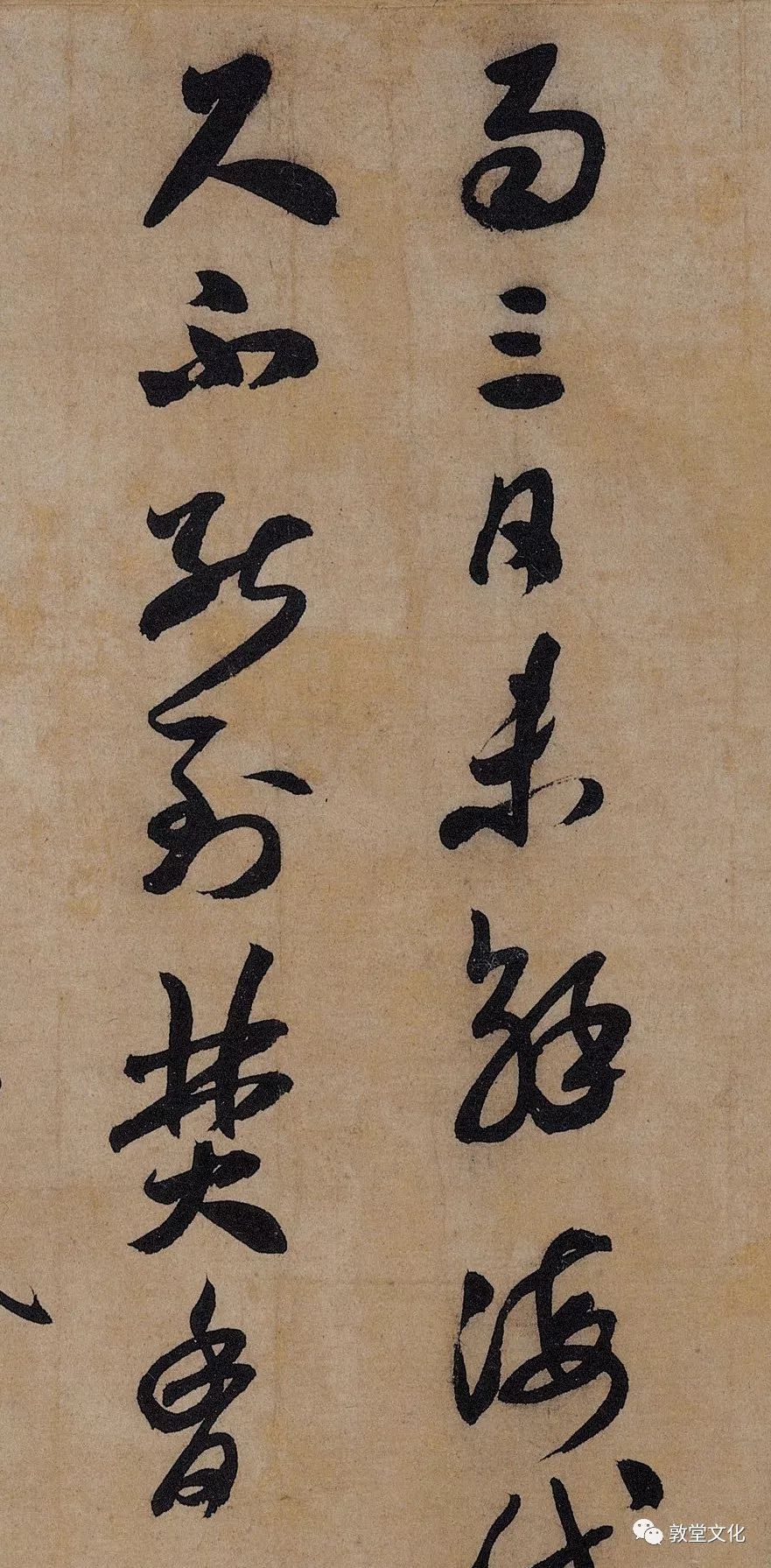

自叙帖,怀素,台北故宫藏

<

<

<

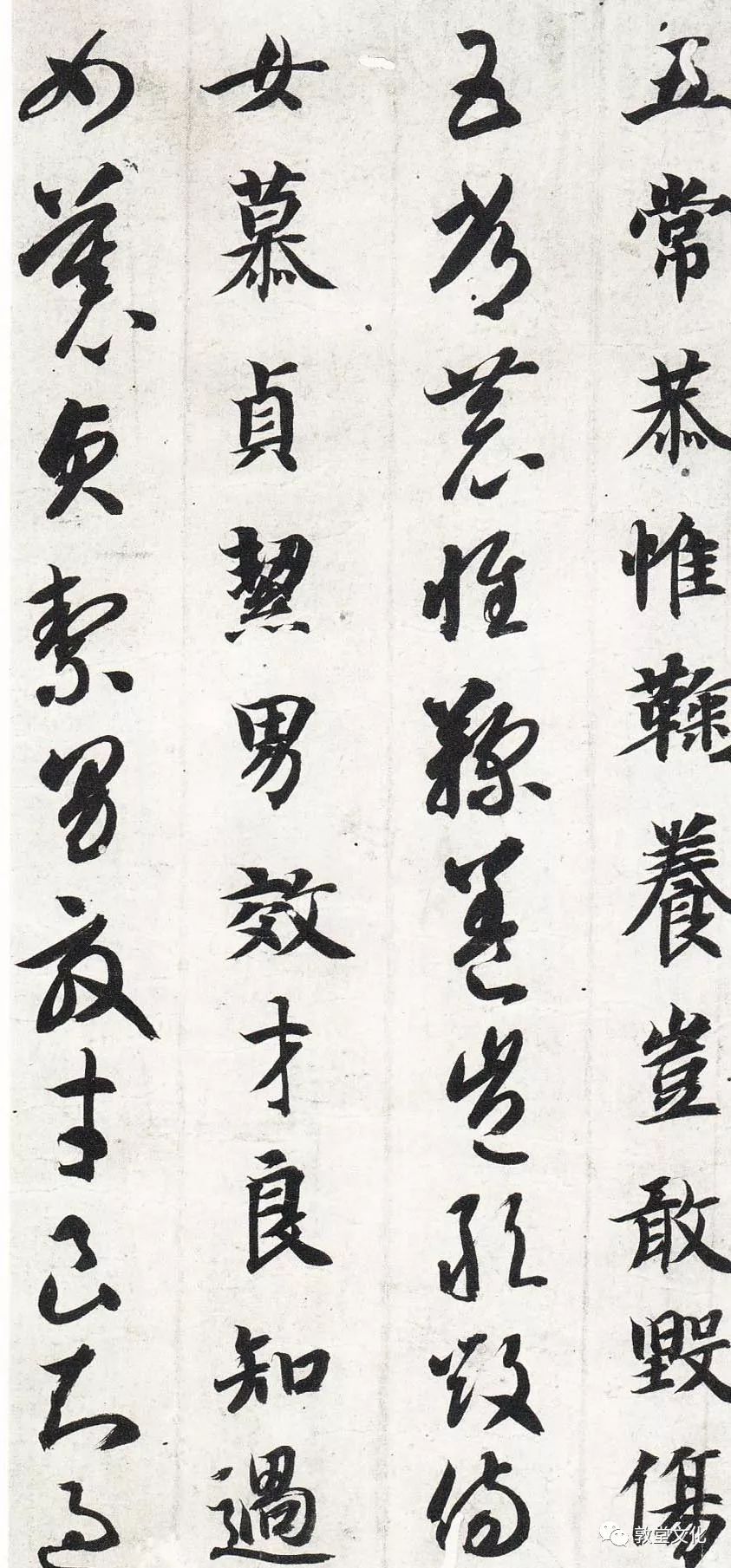

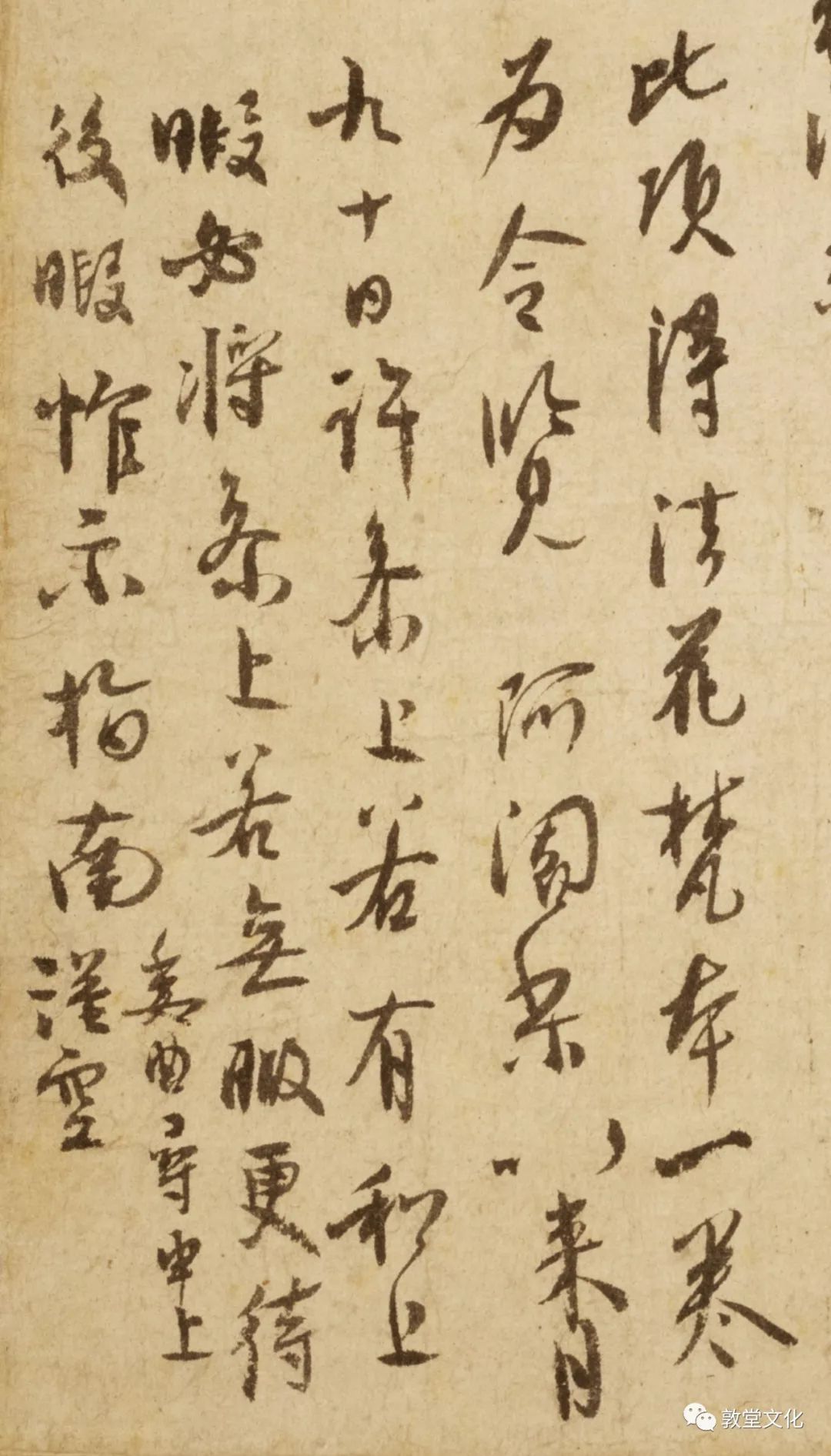

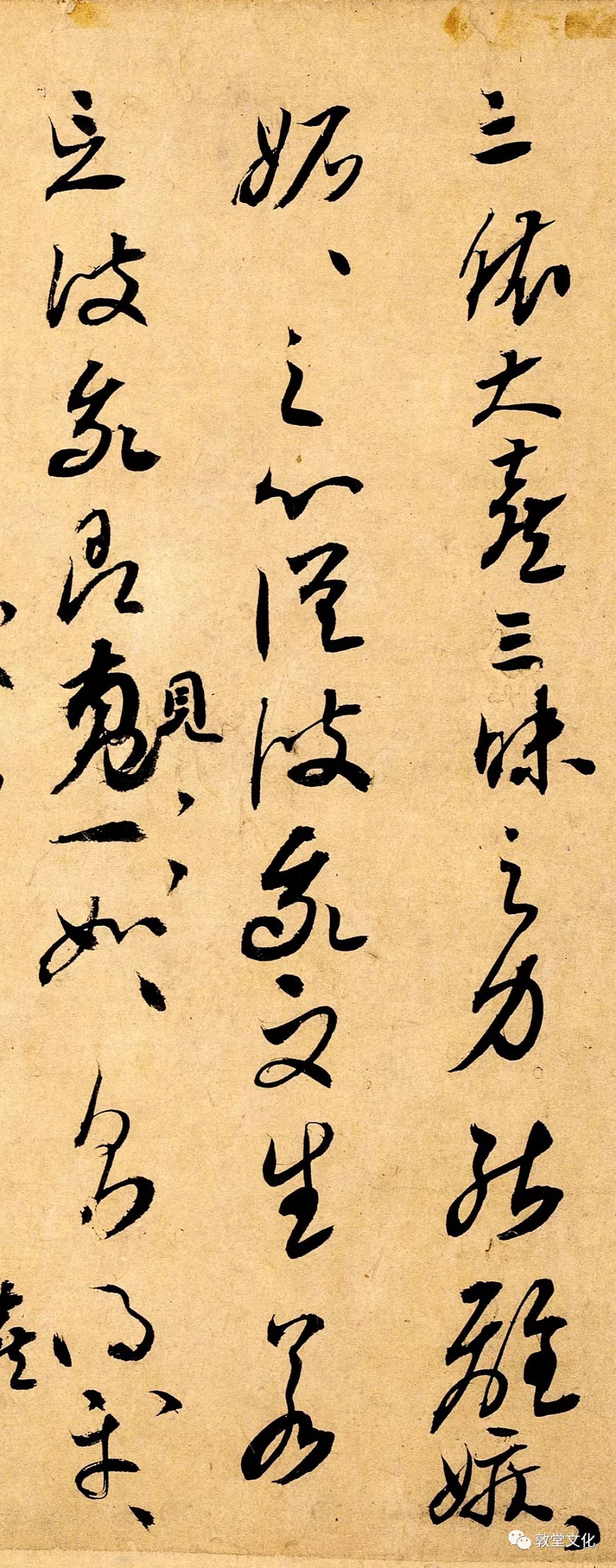

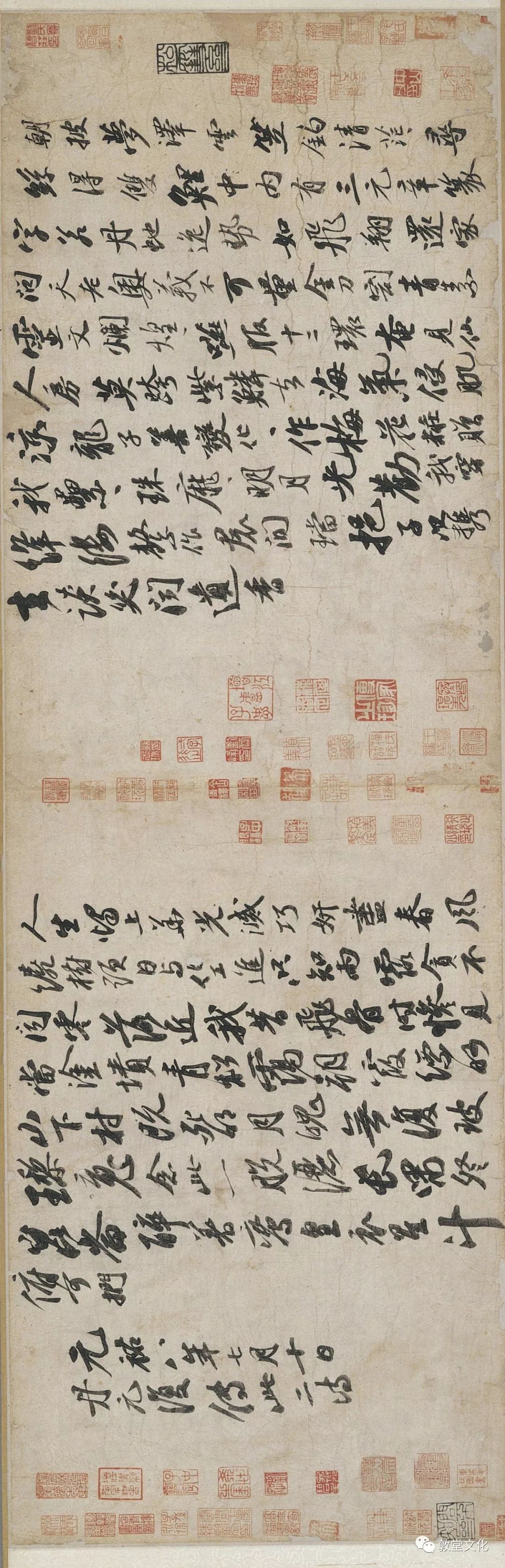

怀素学书以勤奋著名,曾游历京师,得以向颜真卿这样的高手请教。大历十二年(公元777年),怀素摘录部分赠诗和序,写成《自叙帖》此卷。

以狂草写成,全幅充满令人惊奇的变化,除用笔圆转外,怀素更打破字距、间距的限制,行书时上、下字不仅笔意相连,亦以上一字最后一笔带出下一字第一笔,或甚至以前一字下半部连接后一字上半部。如此,造成字型丰富的变化,配合用笔的律动,呈现怀素不拘成法的创作精神。

在今日所见的唐代书迹大部分为石刻拓本的情况下,怀素《自叙帖》墨迹本不仅因年代久远显得弥足珍贵,更具体呈现了唐代狂草艺术的境界。

自叙帖,怀素

>

>

>

怀素小草千字文,台北故宫寄托

<

<

<

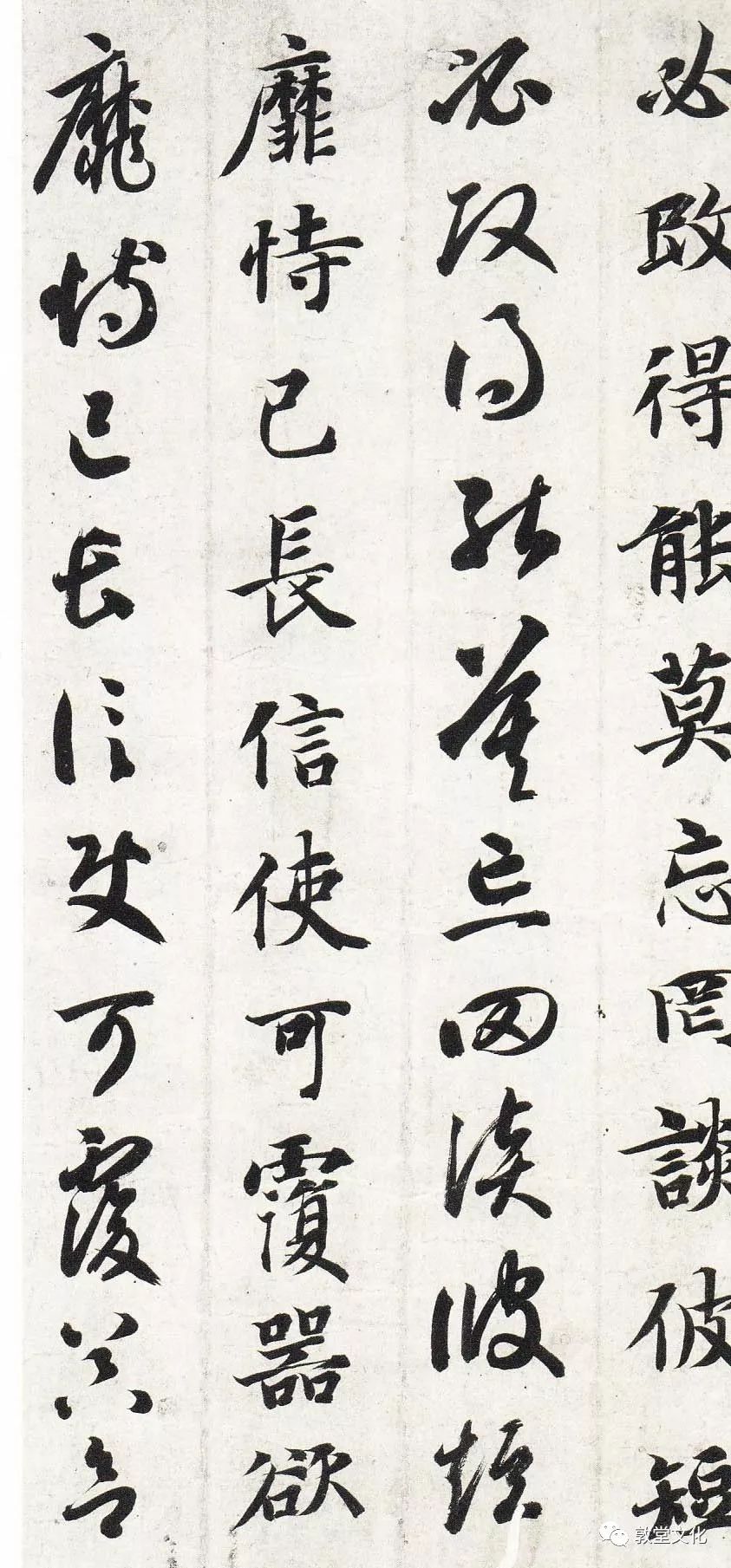

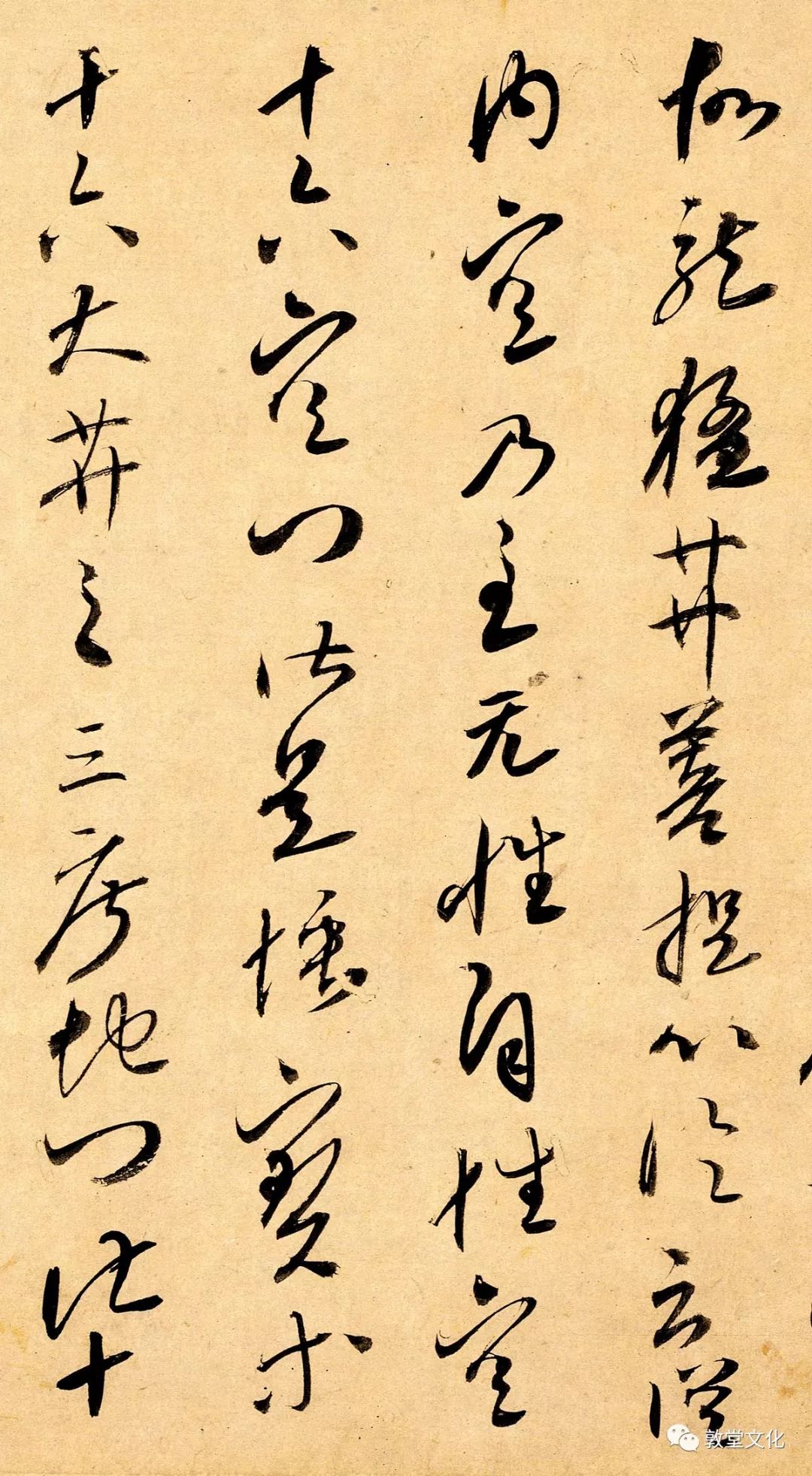

怀素千字文有多种,而以“小字贞元本”为最佳,又称《千金帖》,绢本,八十四行,一零四五字。写《小草千字文》时怀素已年过六旬,是其署款最晚的作品。此本为台湾林氏兰干山馆收藏,并寄存于台北故宫博物院。

怀素,小草千字文

>

>

>

妹至帖 王羲之 九州国立博物館

<

<

<

作为王羲之作品比较高明的摹本,《妹至帖》一直处于被秘藏的状态,直到1973年,日本五岛美术馆“昭和兰亭纪念展”上才首次公开于世。《妹至帖》只有两行,应该是日本人当做鉴定标准件的手鉴来用。它在2007年还上过一次拍卖,起拍价2000万元,叫价经2100万至2200万后无人继续喊价。由于该价位尚未达到拍卖底价,最终导致流拍。

妹至帖 王羲之

>

>

>

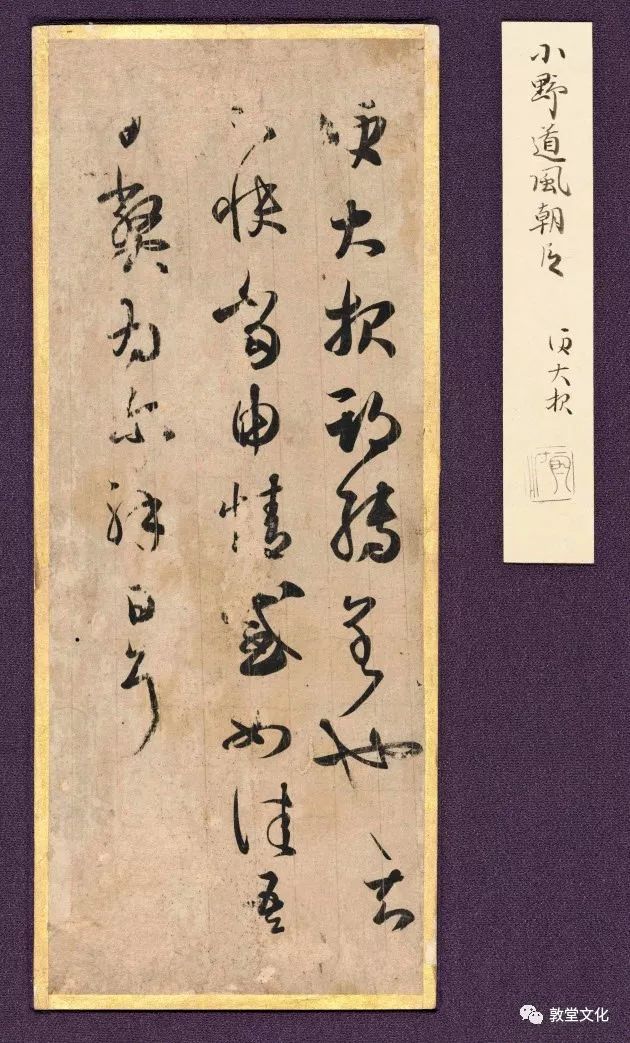

大报帖 王羲之 私人收藏

<

<

<

2013年,日本民间新发现一件王羲之墨迹的唐摹本,此事被当时的媒体广泛报道,东京国立博物馆发表的消息说,这件王羲之“大报帖”属于个人收藏,高25.7厘米,宽10.1厘米,共3行24个字,临摹于唐朝时期,从上有王羲之儿子的名字“日弊”和整个字的风姿来考证,应属于王羲之的早期临摹本。至于这一临摹本为何会流传到日本,博物馆的分析称,应该是遣唐使回国时带回日本,随后一直留存于民间,保存状态完好。其他不详。

神奇的是,有中国书友将1973年发现的《妹至帖》与2013年发现的《大报帖》图片拼合在一起,竟然发现毫无违和感。看来这原本也是一个整体,只是日本人有制作收鉴的习惯,裁裁剪剪,把它分成了两份,各自流传。时至今日,还能合二为一,真是幸运。

大报帖

妹至帖与大报帖合体

>

>

>

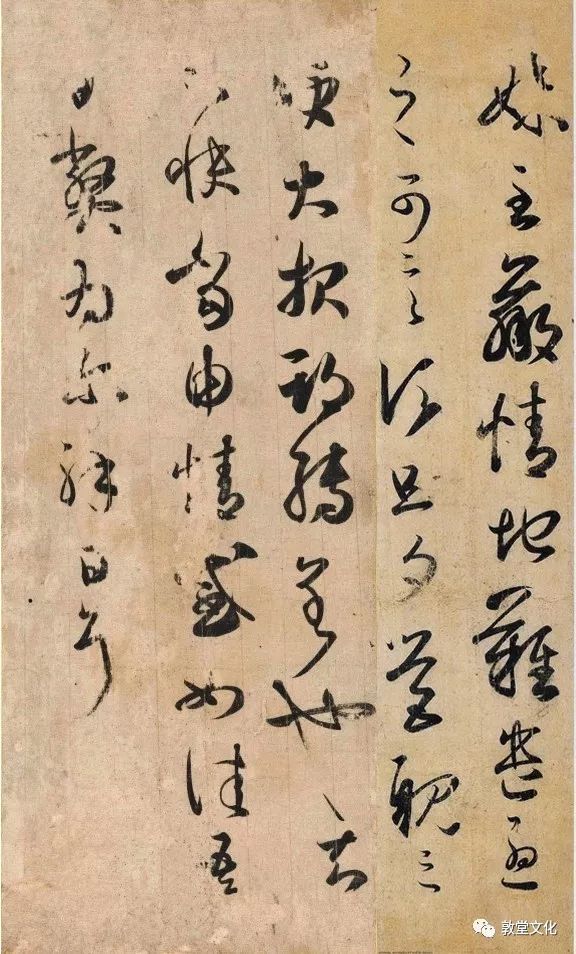

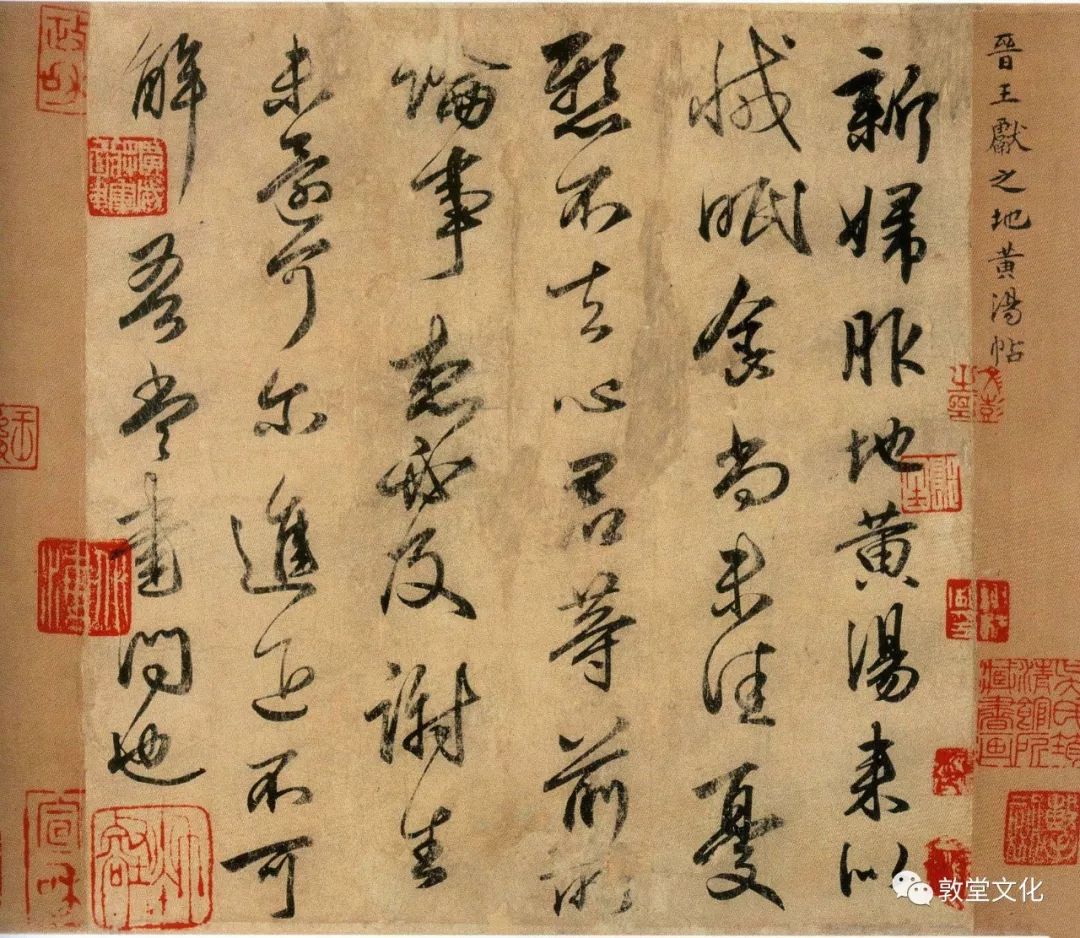

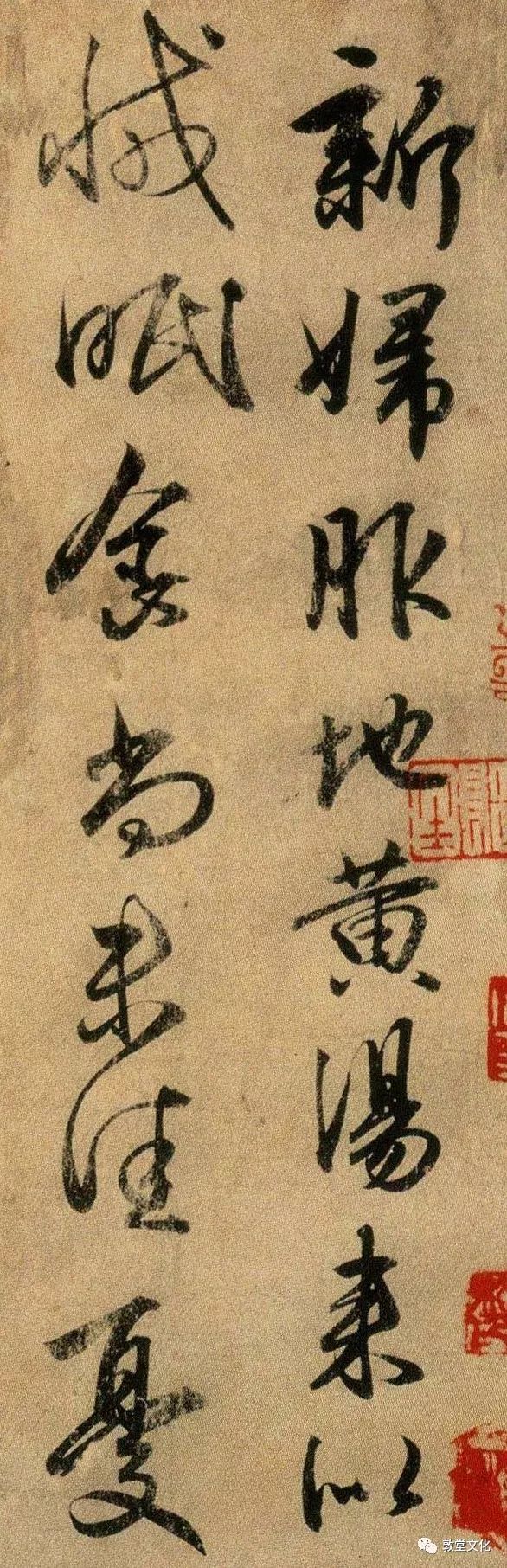

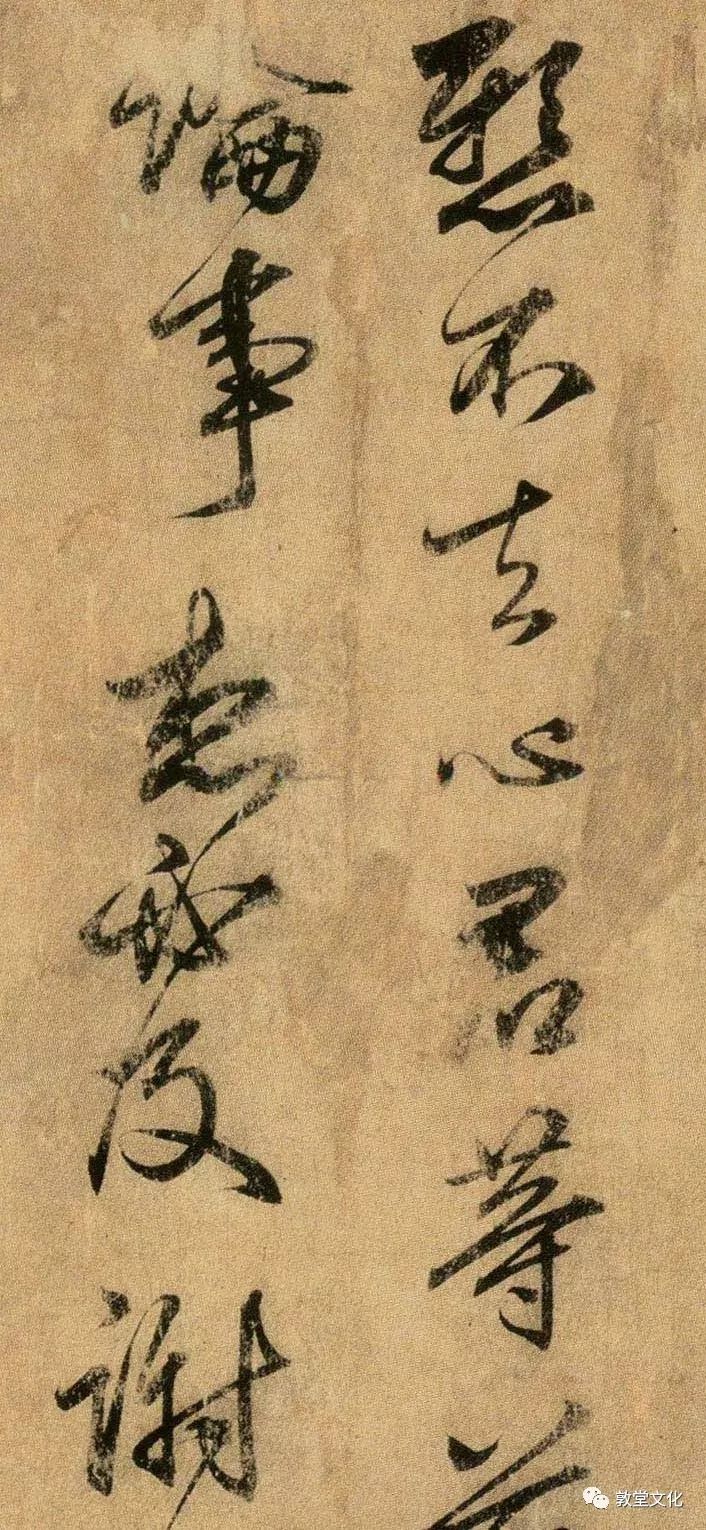

地黄湯帖 王献之筆 東京・台東区立書道博物館

<

<

<

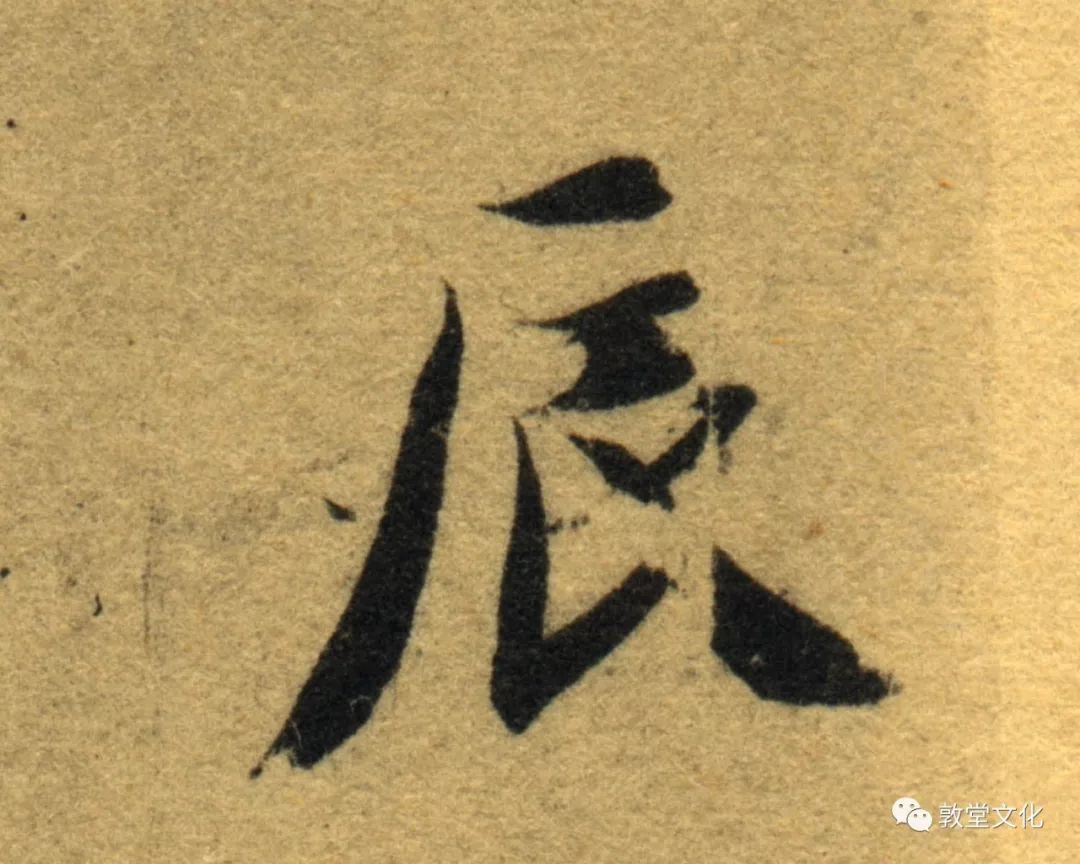

东晋时期的人很不容易,经常生病。目前传世王献之两种墨迹的摹本,一个是正在上博展出的《鸭头丸帖》,一个是马上要在东博展出的《地黄汤帖》。巧合的是,这两种帖名,都是一味中药。

不过鸭头丸的效果不是太好,地黄汤好像有点儿效果,服用后病情稍微有所减轻,但“眠食尚未佳”。“忧悬不去心”,想必这位“新妇”是他真心挂念。联想到《世说新语》里写到,王献之临死前,别人问他一生中有什么遗憾,他回答说:“不觉有余事,唯忆与郗家女离婚。”此处的“郗家女”,正是与他青梅竹马的表姐郗道茂。所以不知道《地黄汤帖》中的新妇是不是指的她。

《地黄汤帖》为唐人摹本,是很规范的行书作品。其笔法方圆兼备,短小的笔画多圆曲,顾盼有情,俯仰生姿,得献之笔意。全篇书风柔韧兼备,沉着轩昂,一气呵成。

地黄汤帖

局部

>

>

>

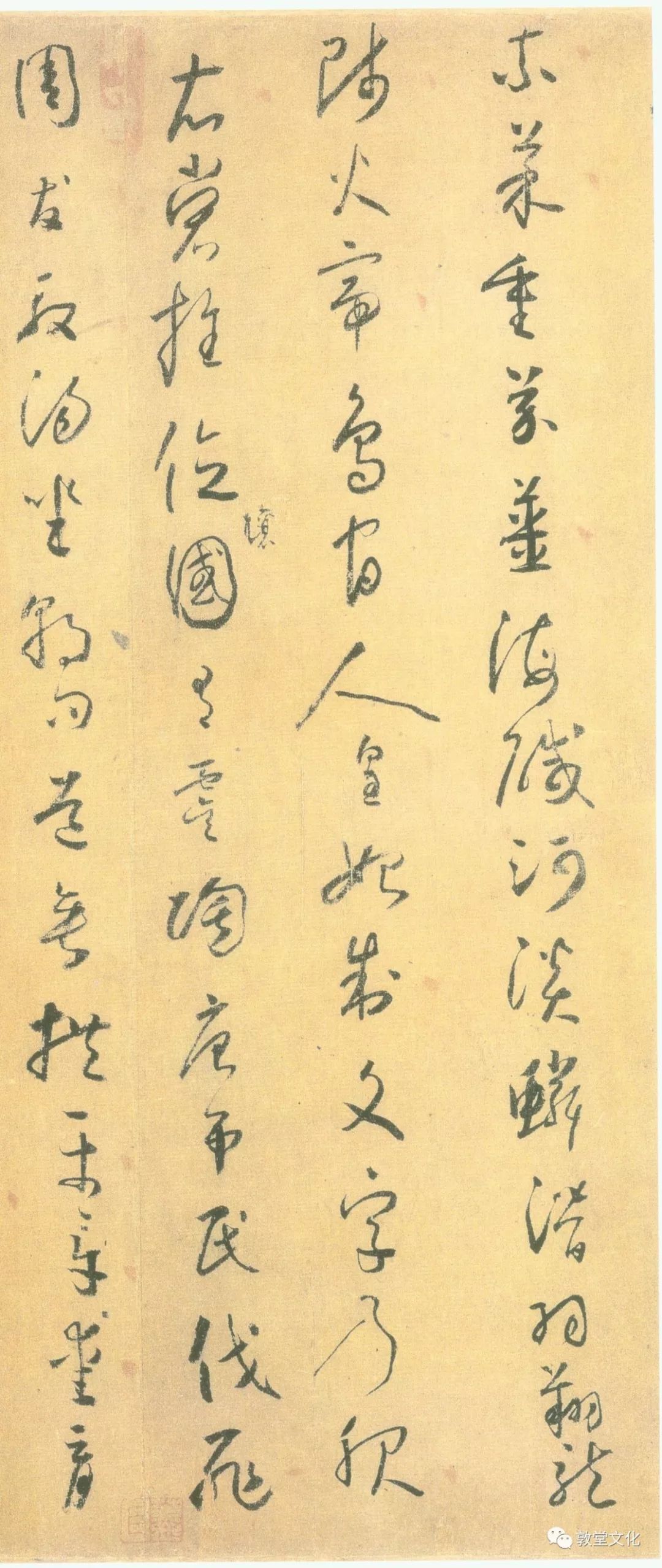

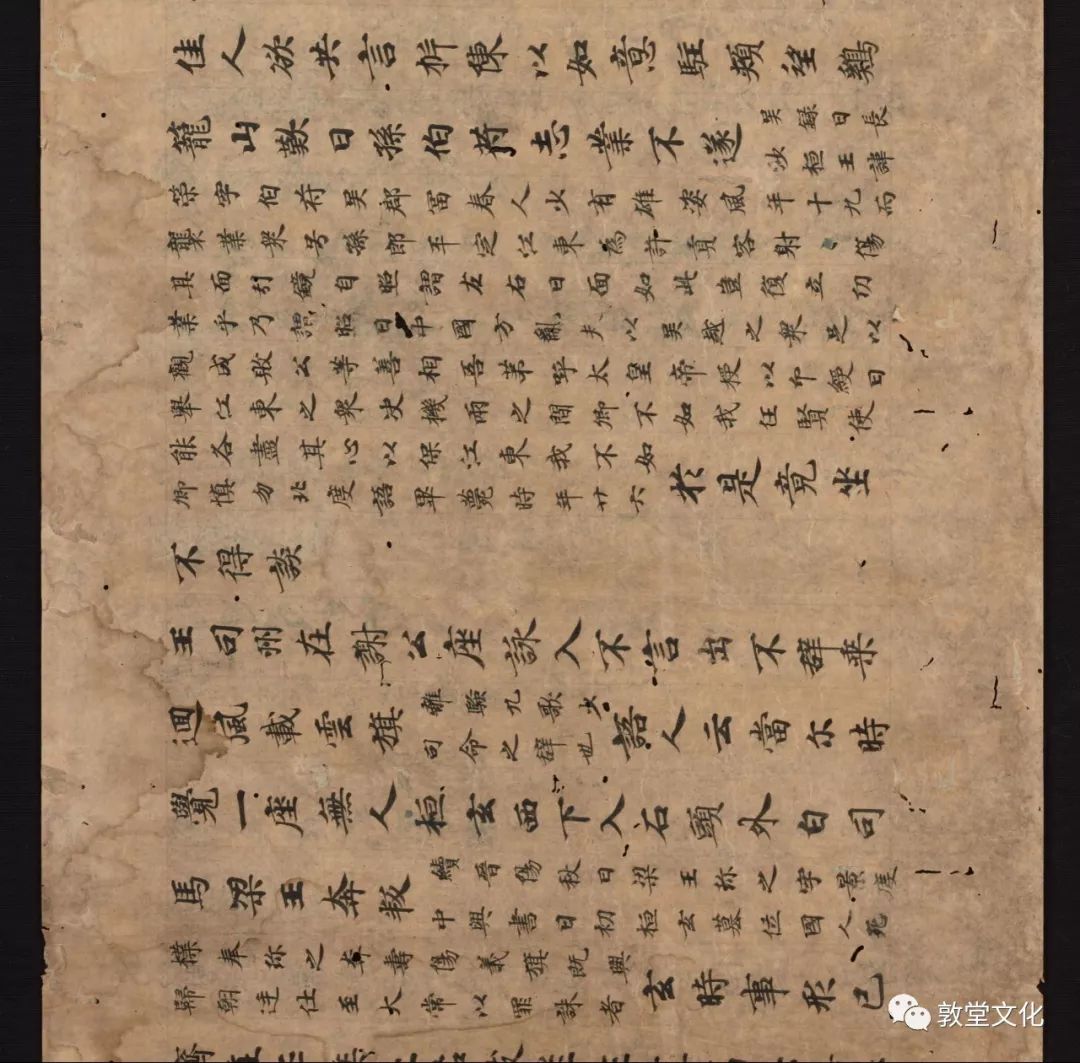

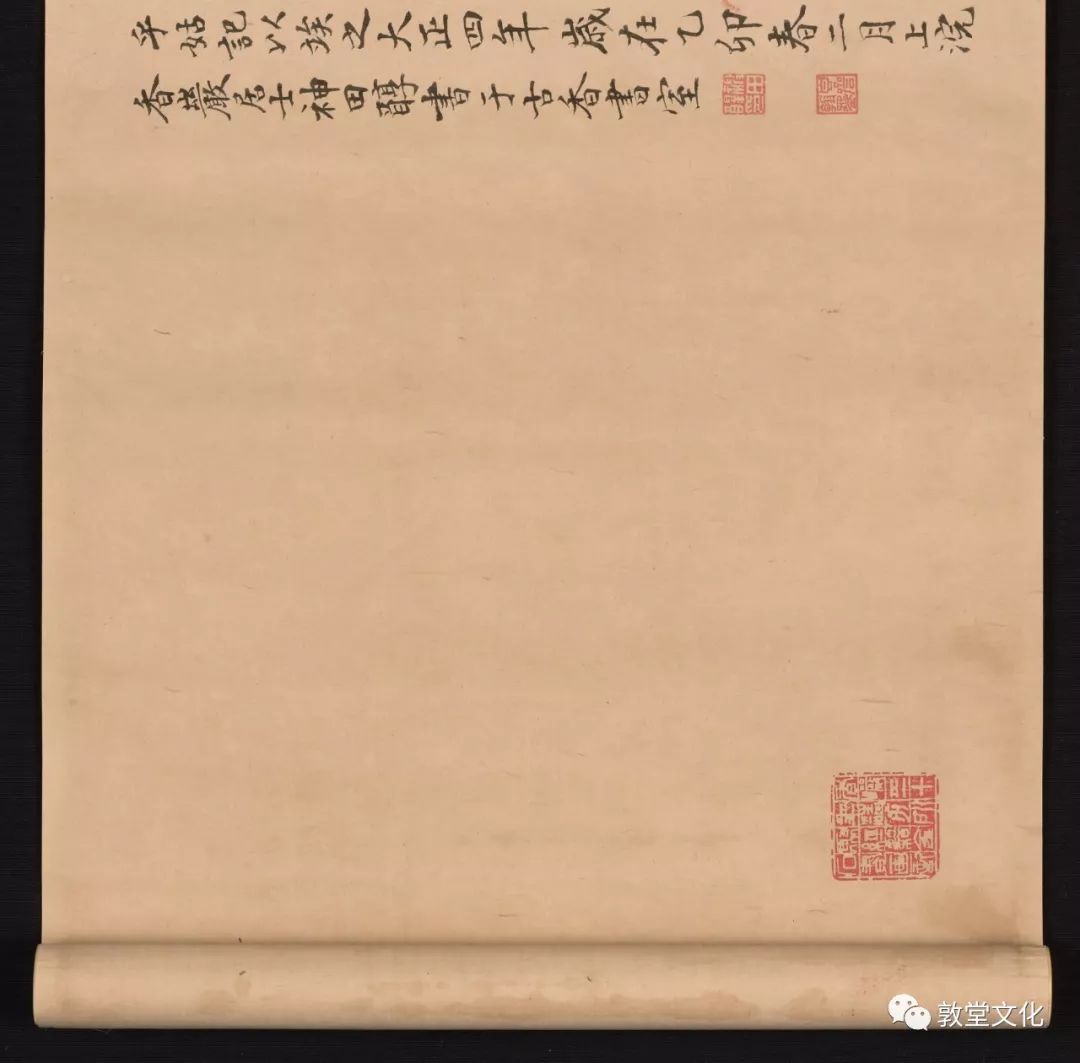

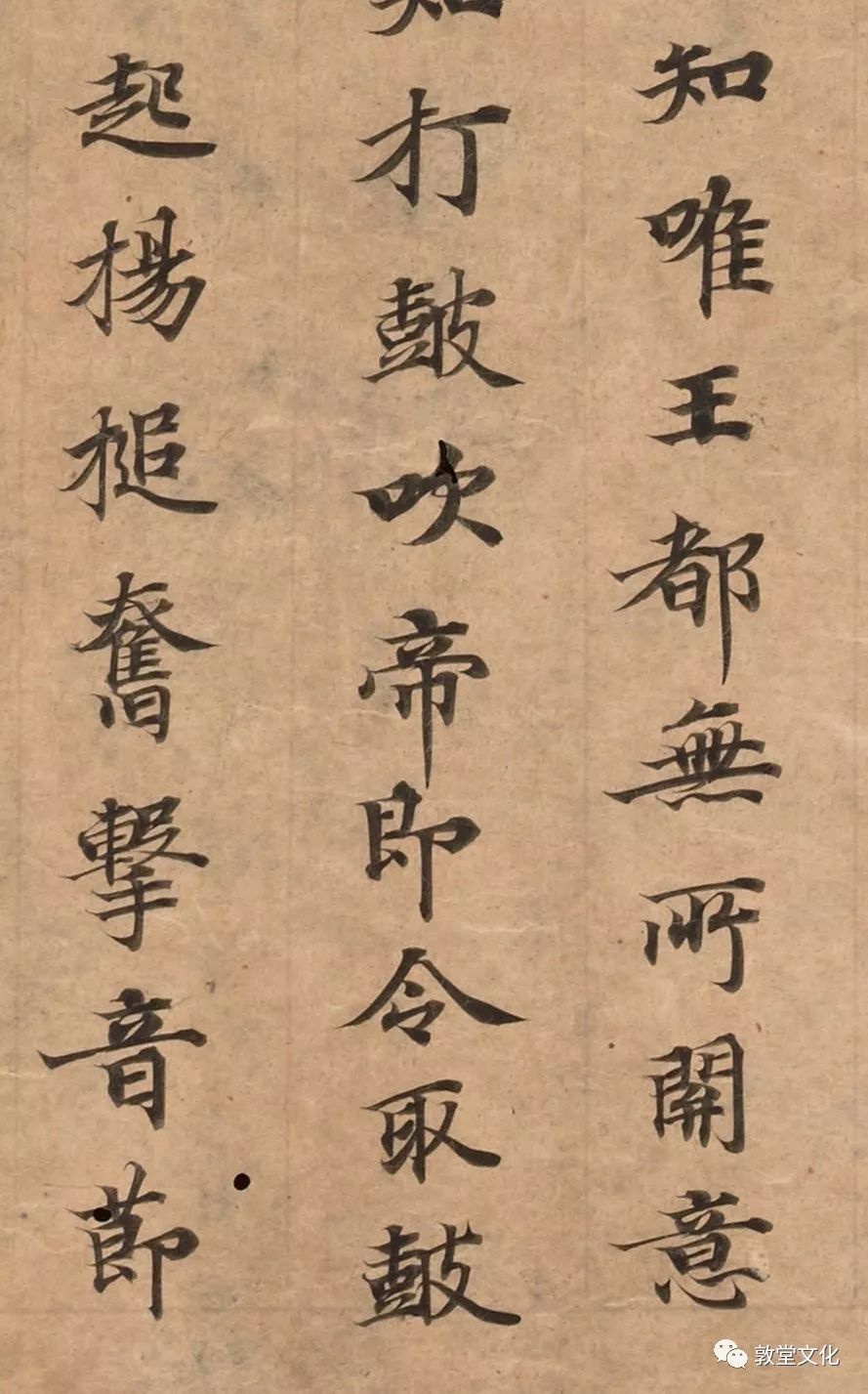

神仙起居法卷,杨凝式,台东区立书道博物馆藏

<

<

<

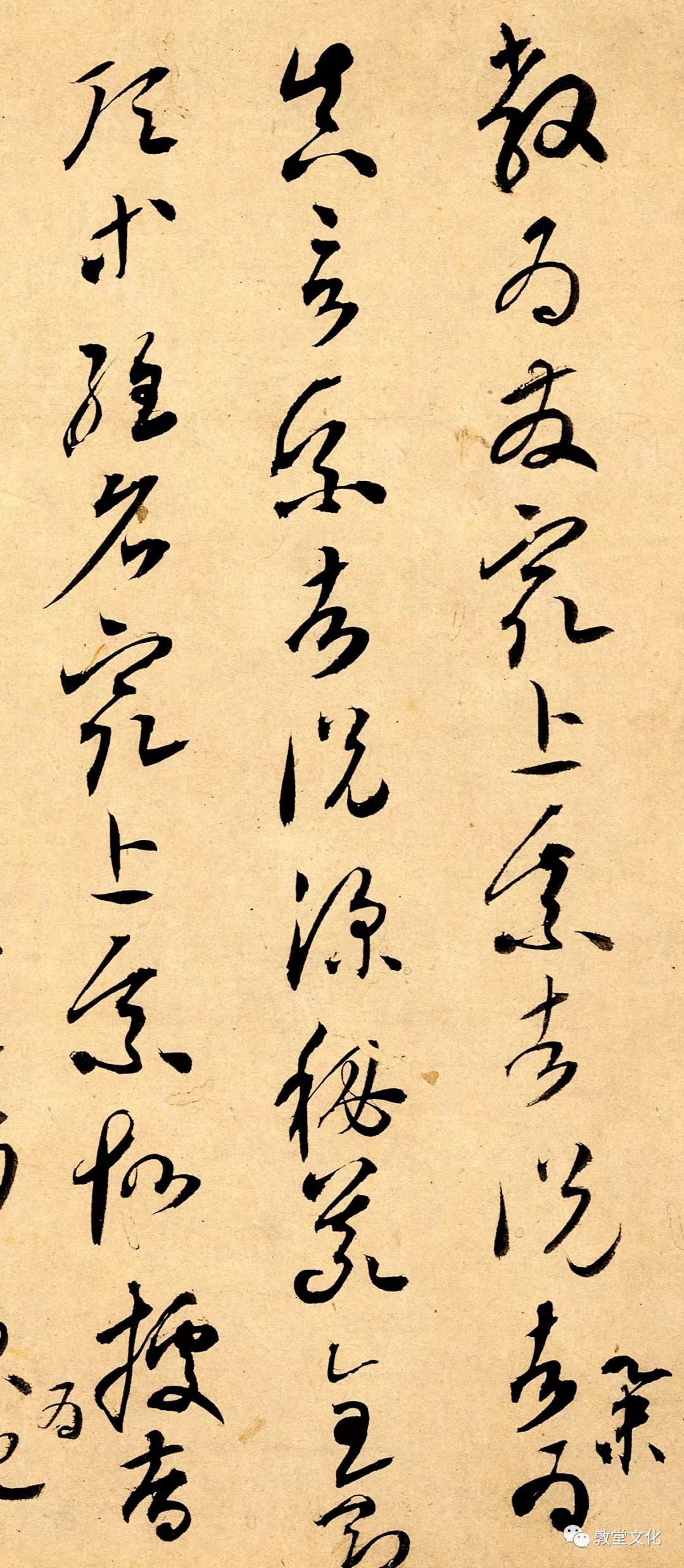

《神仙起居法》是杨凝式七十六岁时的作品,内容应该是当时比较流行的保健口诀。书法看似随意点画,不假思索,但如徐邦达先生所讲,尽合草法。比晚唐某些自创的草法高明很多。

此卷最早为宋高宗内府之物,后入贾似道手中,至明代曾经“江阴葛惟善收藏”(都穆《寓意编》),《清河书画舫》又称“郡人王氏所藏”,明代为项元汴所有,至清代乾隆时进入内府。

神仙起居法,杨凝式

局部

>

>

>

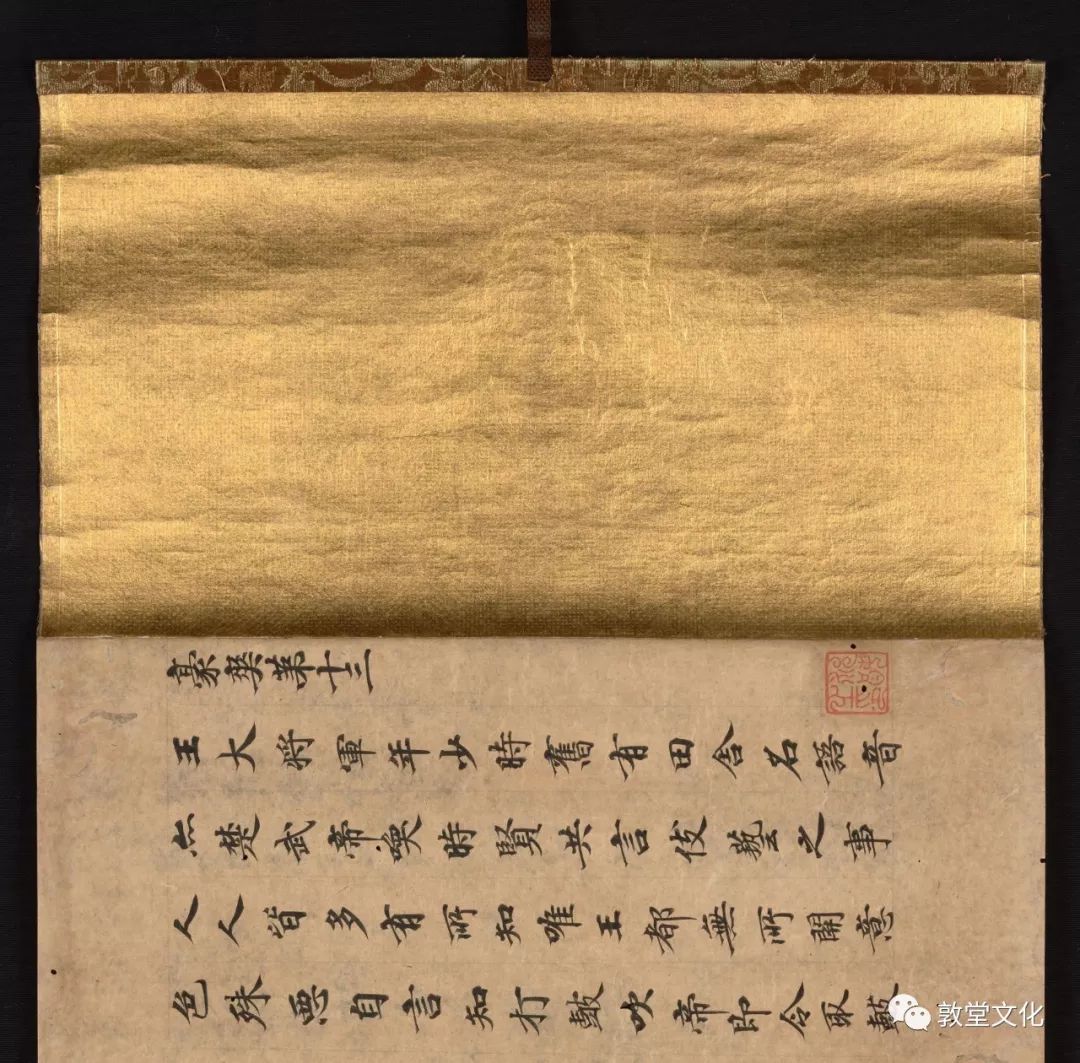

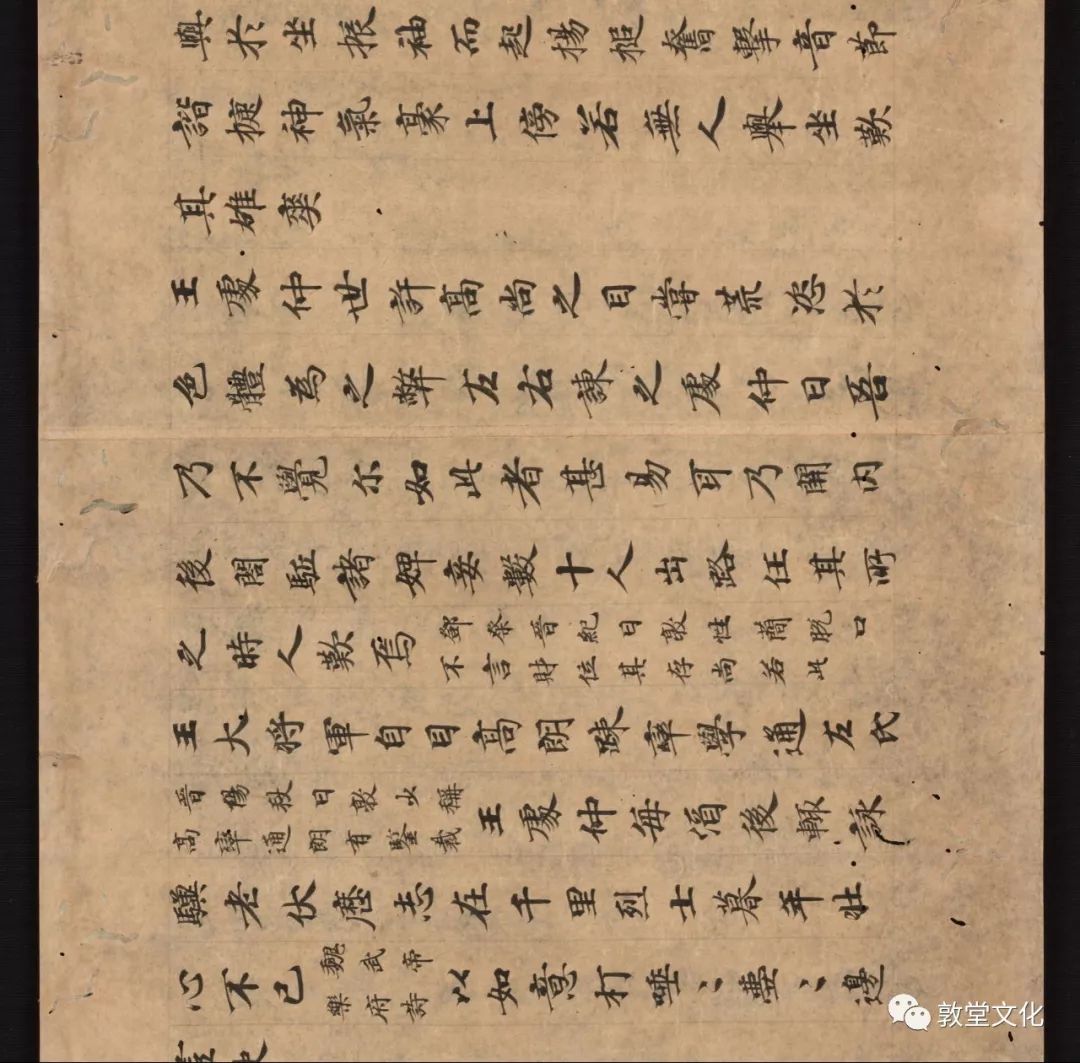

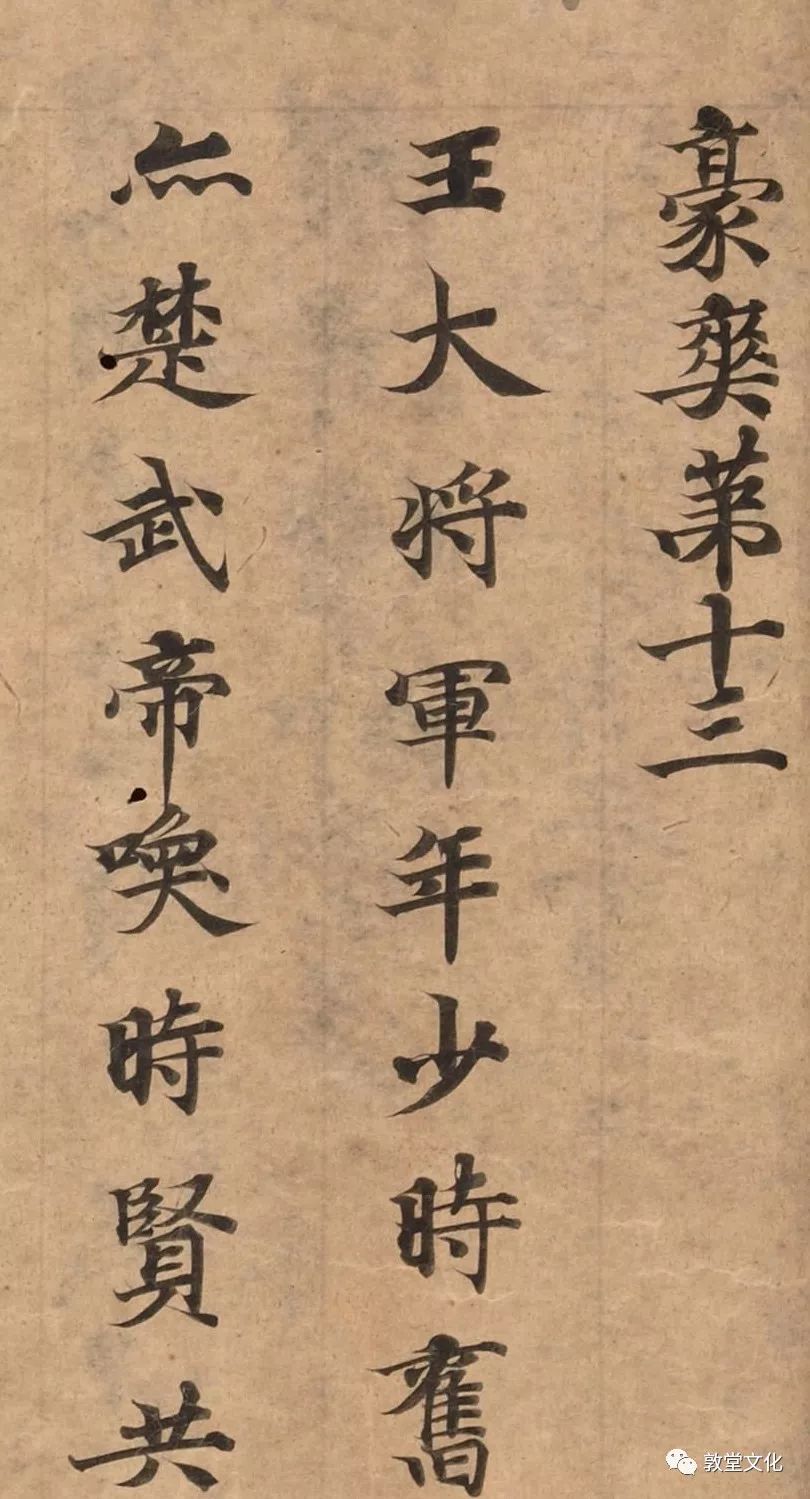

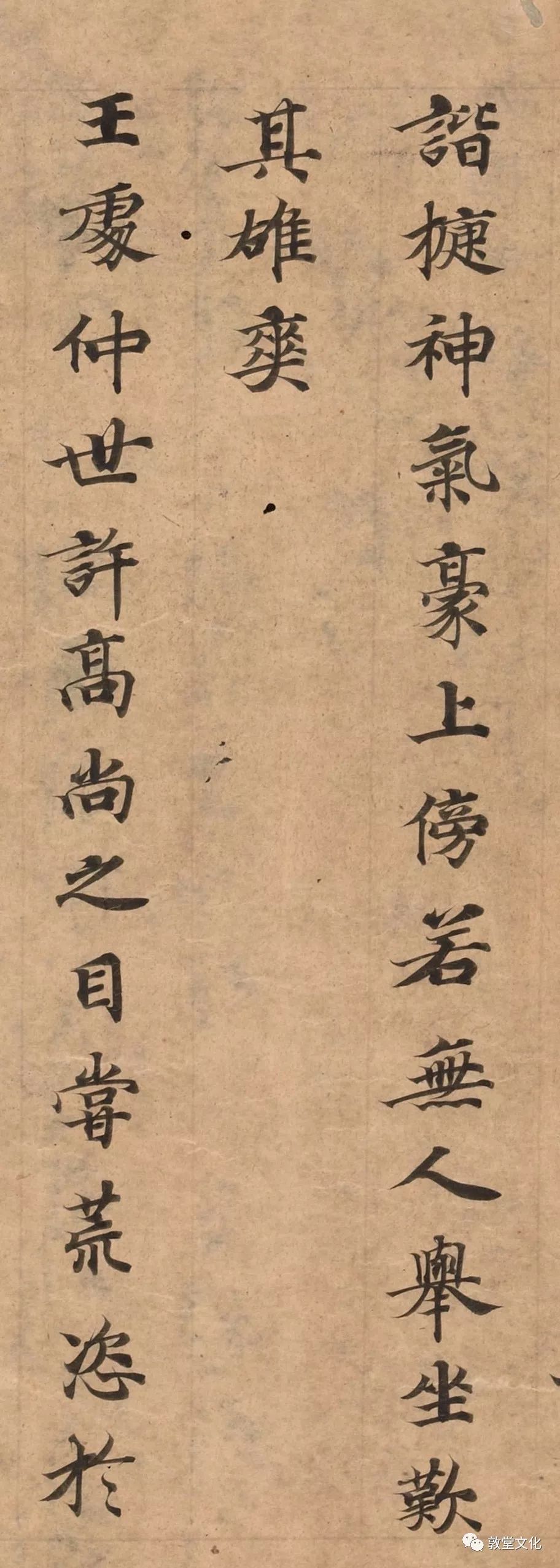

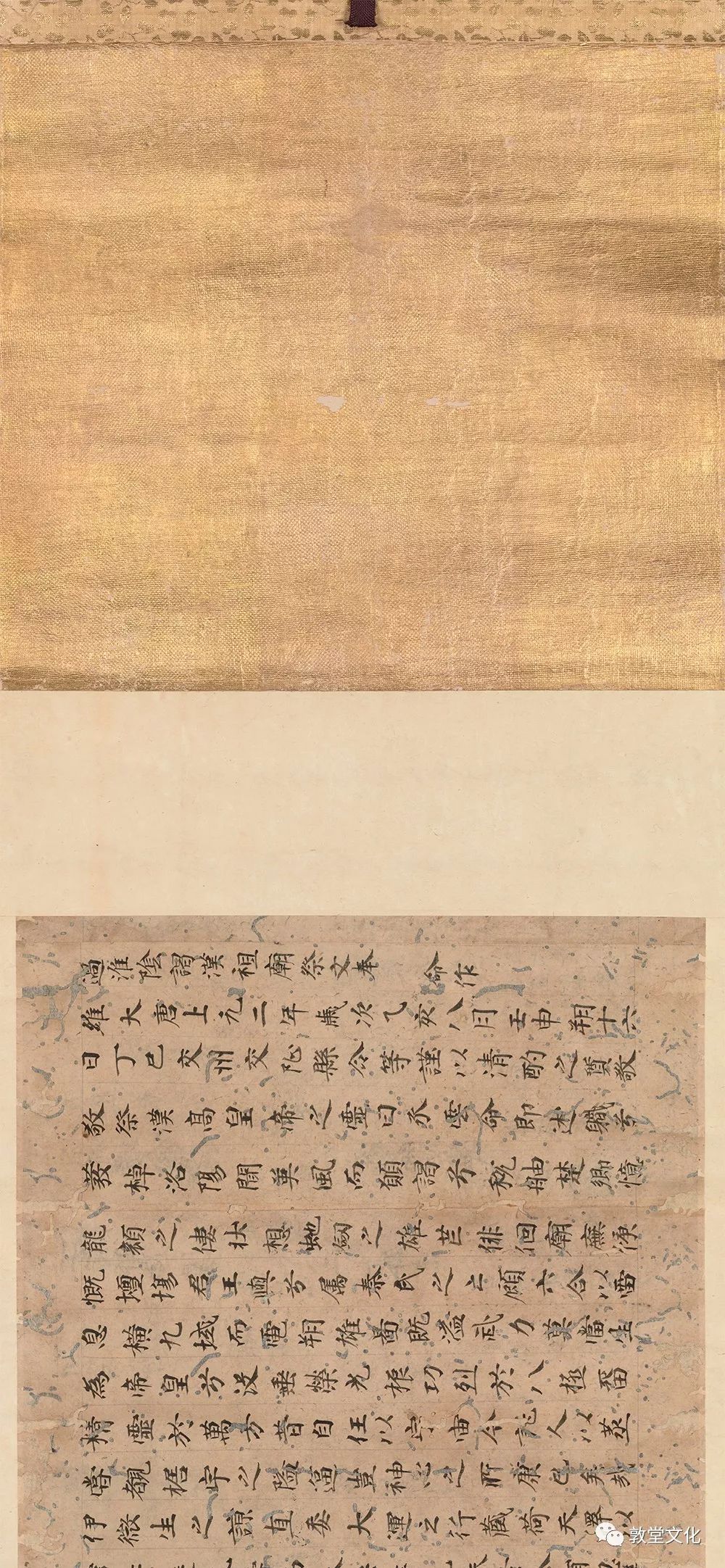

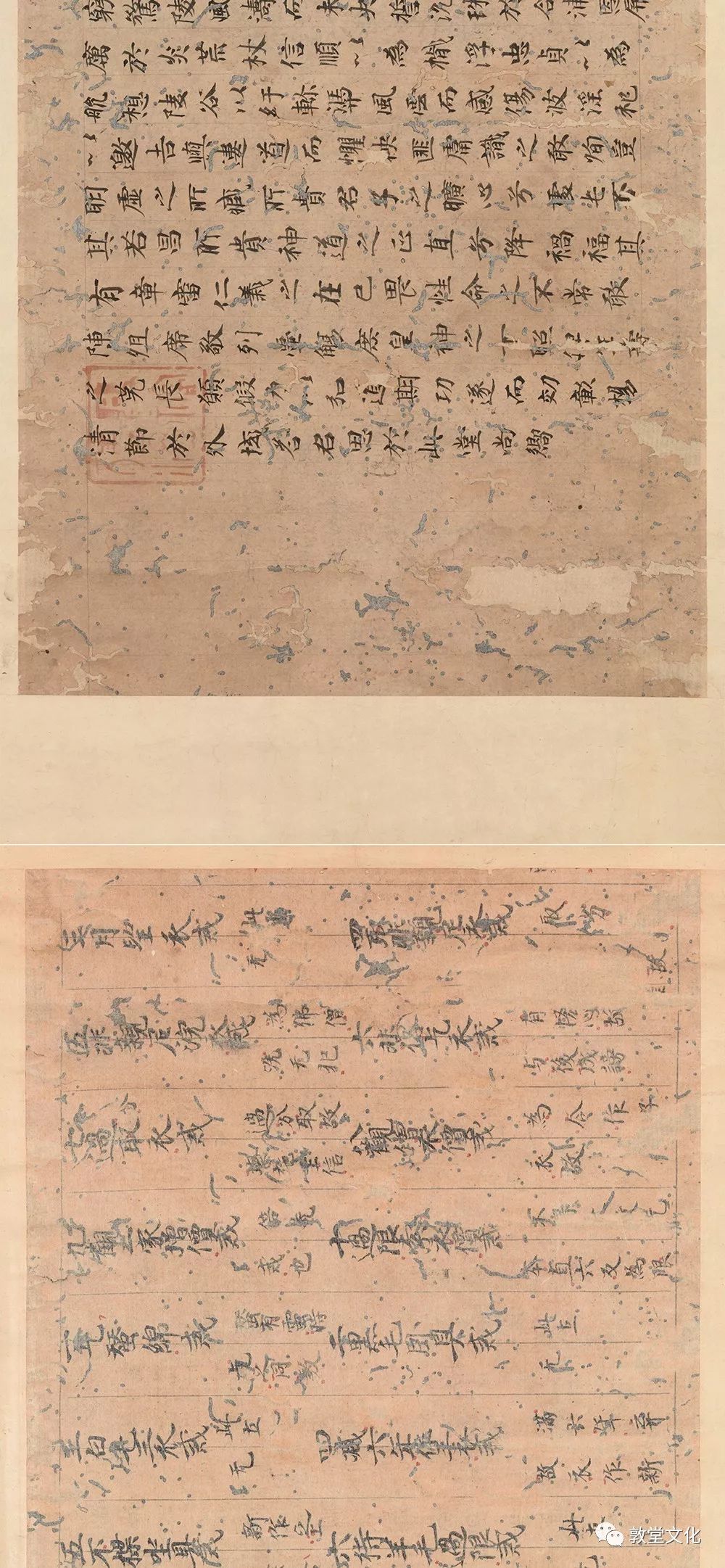

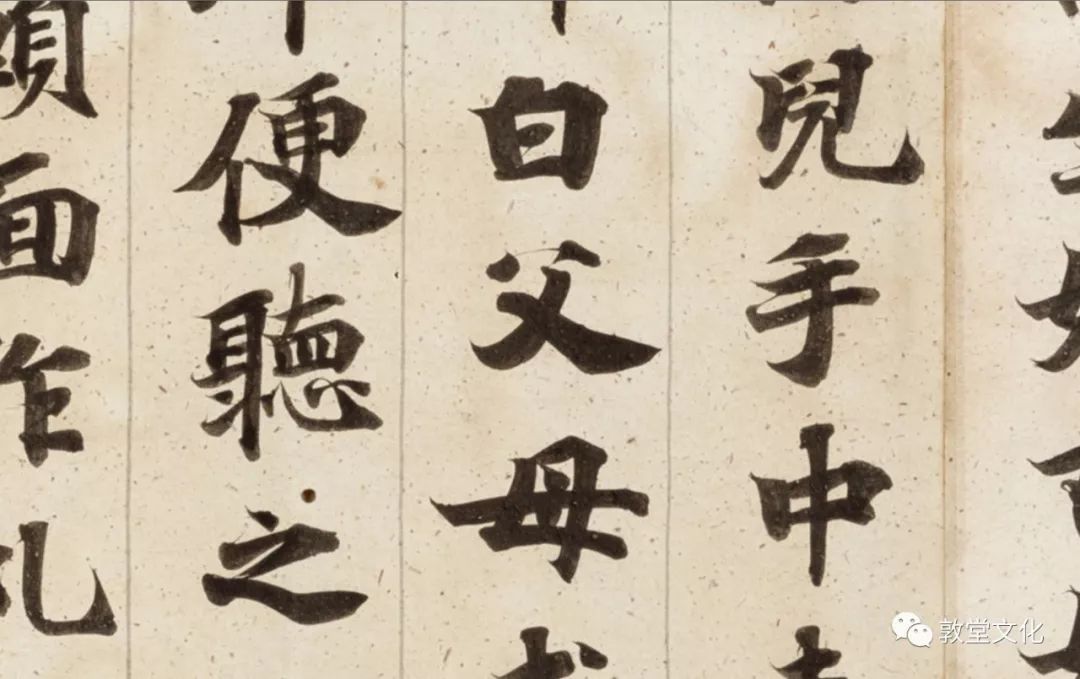

世说新语唐人抄本,东京国立博物馆藏

<

<

<

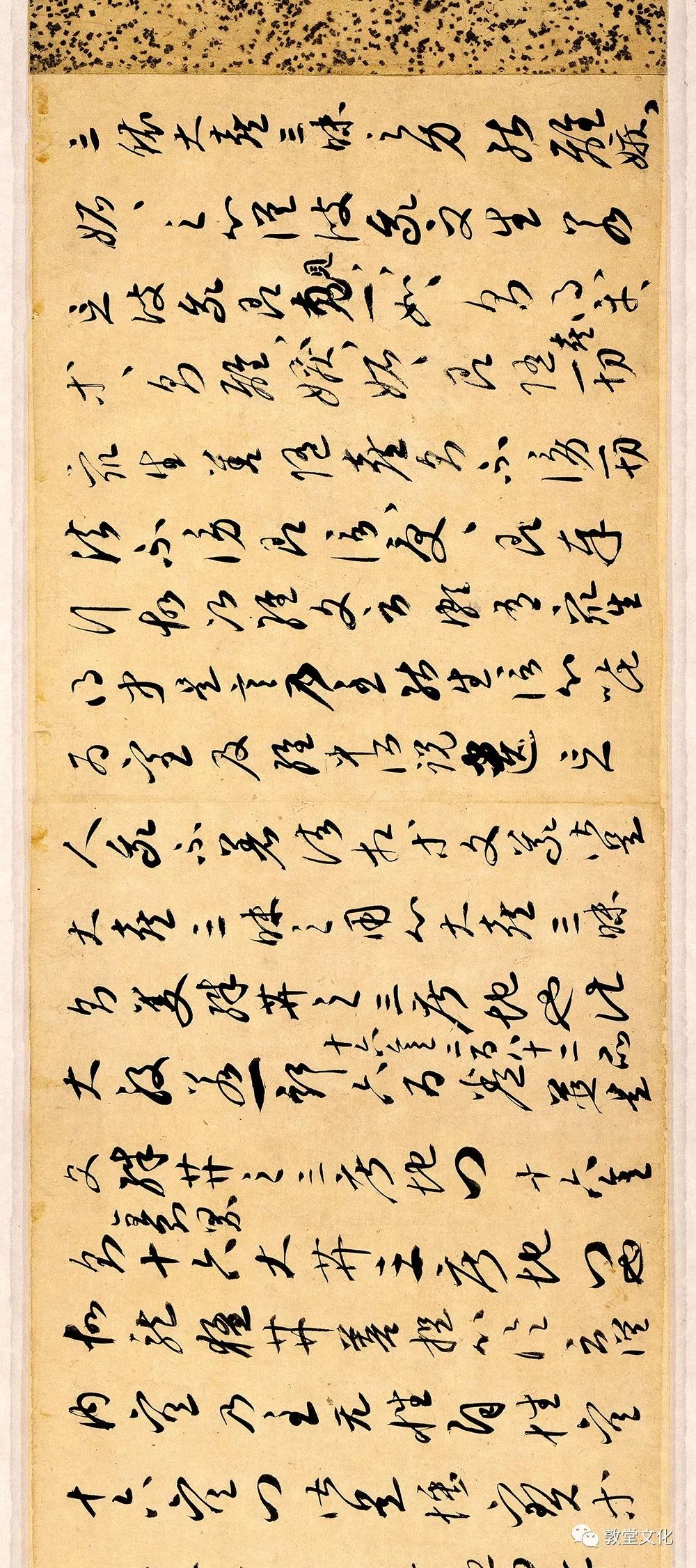

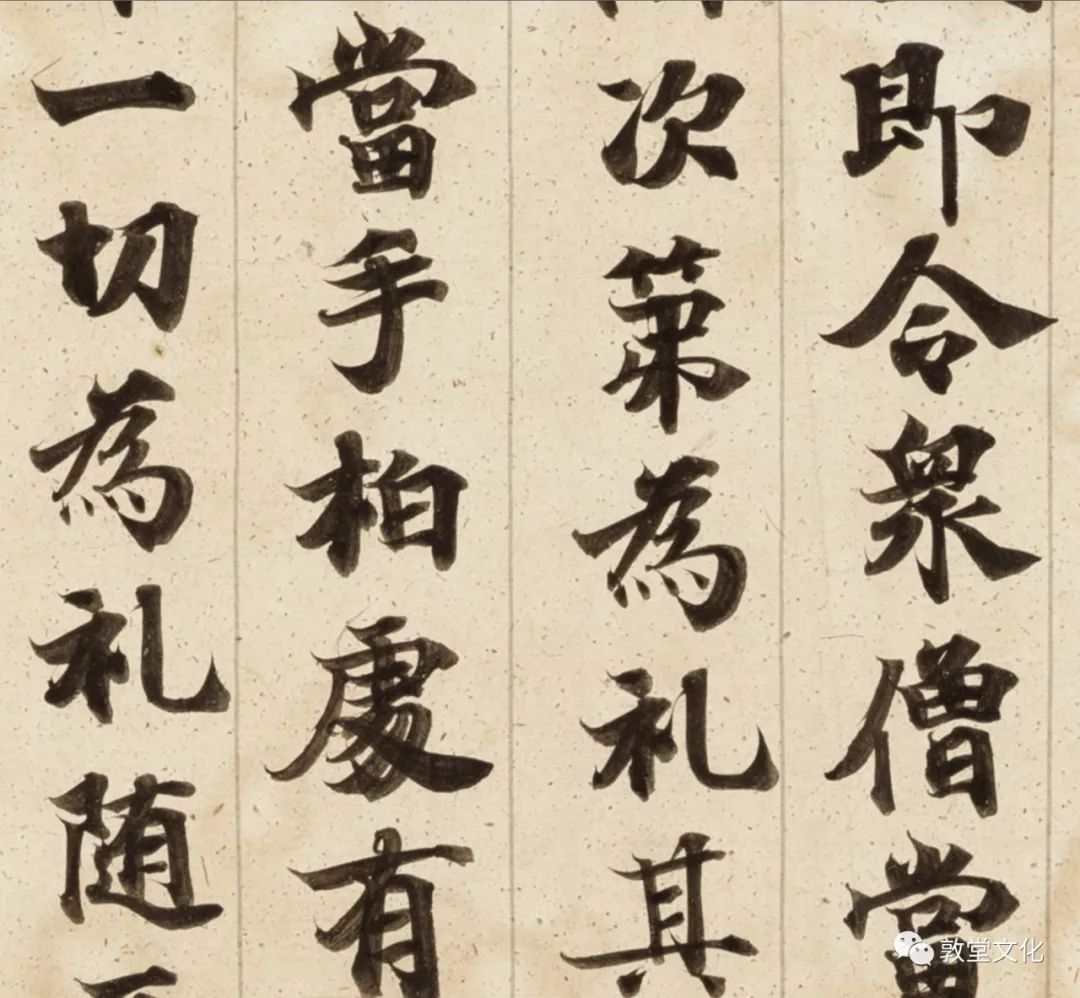

本件原为完整的第六卷,包括“规箴”“捷悟”“夙慧”“豪爽”四门,明治时代被分割为四段分别收藏。本件相当于其中的“豪爽”门,而“规箴”后半与“捷悟”全文现藏于京都国立博物馆。本件由四张纸连接而成,上施以墨线行界,每纸二十五行,书风端丽优美。由于在“规箴”一段中有几处避唐高宗名讳,因此,其书写年代被认为是在高宗之后。

世说新语唐抄本

局部

>

>

>

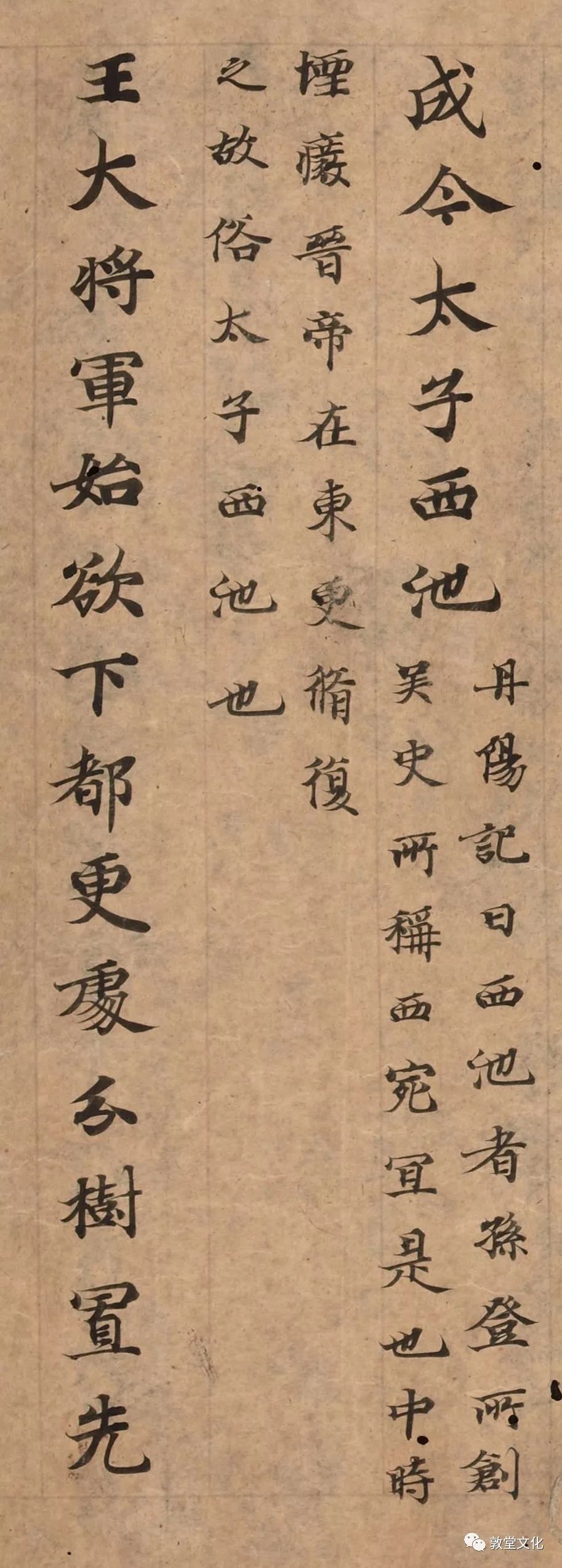

久隔帖,最澄,奈良国立博物馆藏

<

<

<

这件作品为日本天台宗的开山祖师最澄(767-822)的书信,收信人是最澄的得意门生,正在京都高雄山寺(现在的神护寺)空海处修行的泰范。本件是现存最澄唯一的亲笔信。根据信的开头语“久隔清音”(很久没有通信),故又称为《久隔帖》。

信中写到空海,最澄还另起一行,而最澄比空海年长,可见其对空海的敬意。

久隔帖

局部

>

>

>

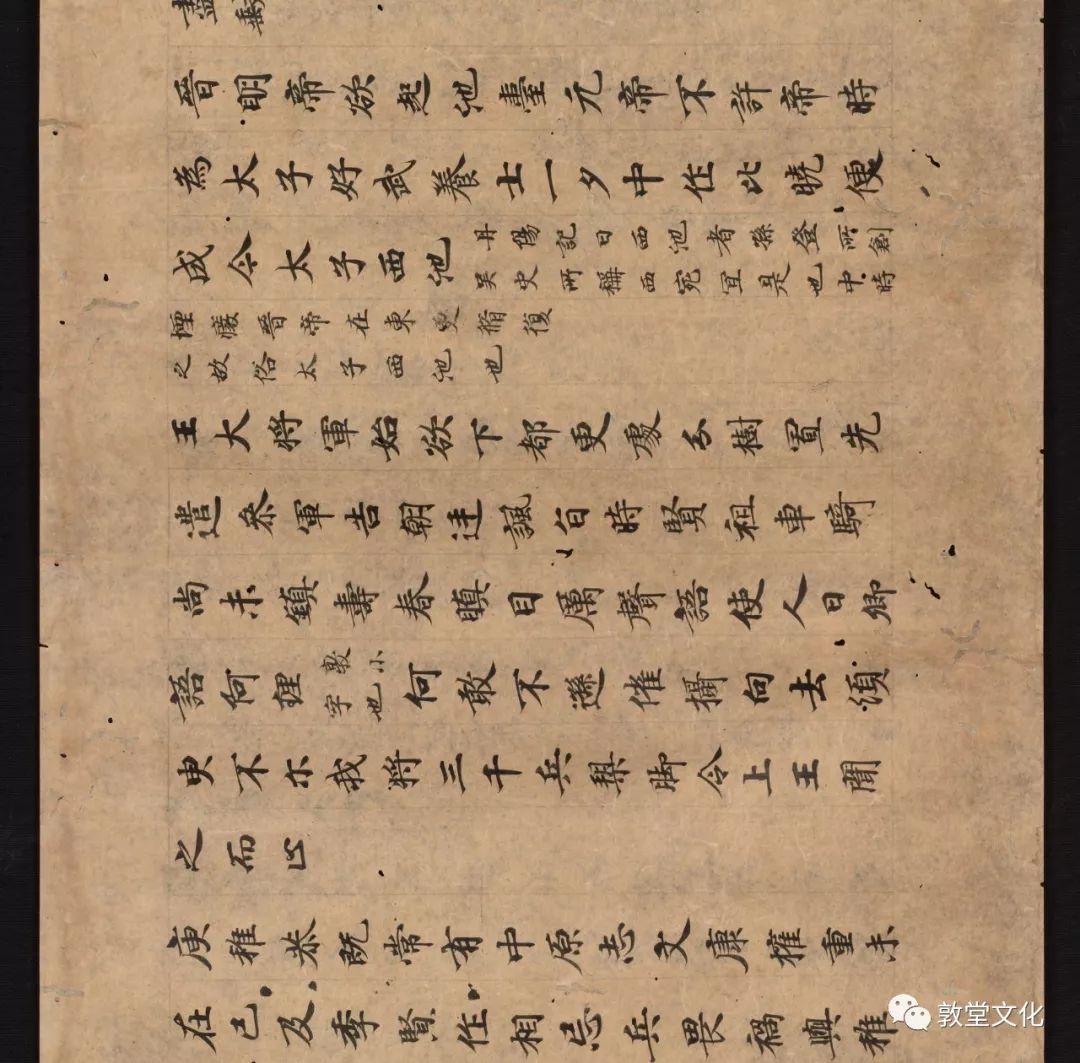

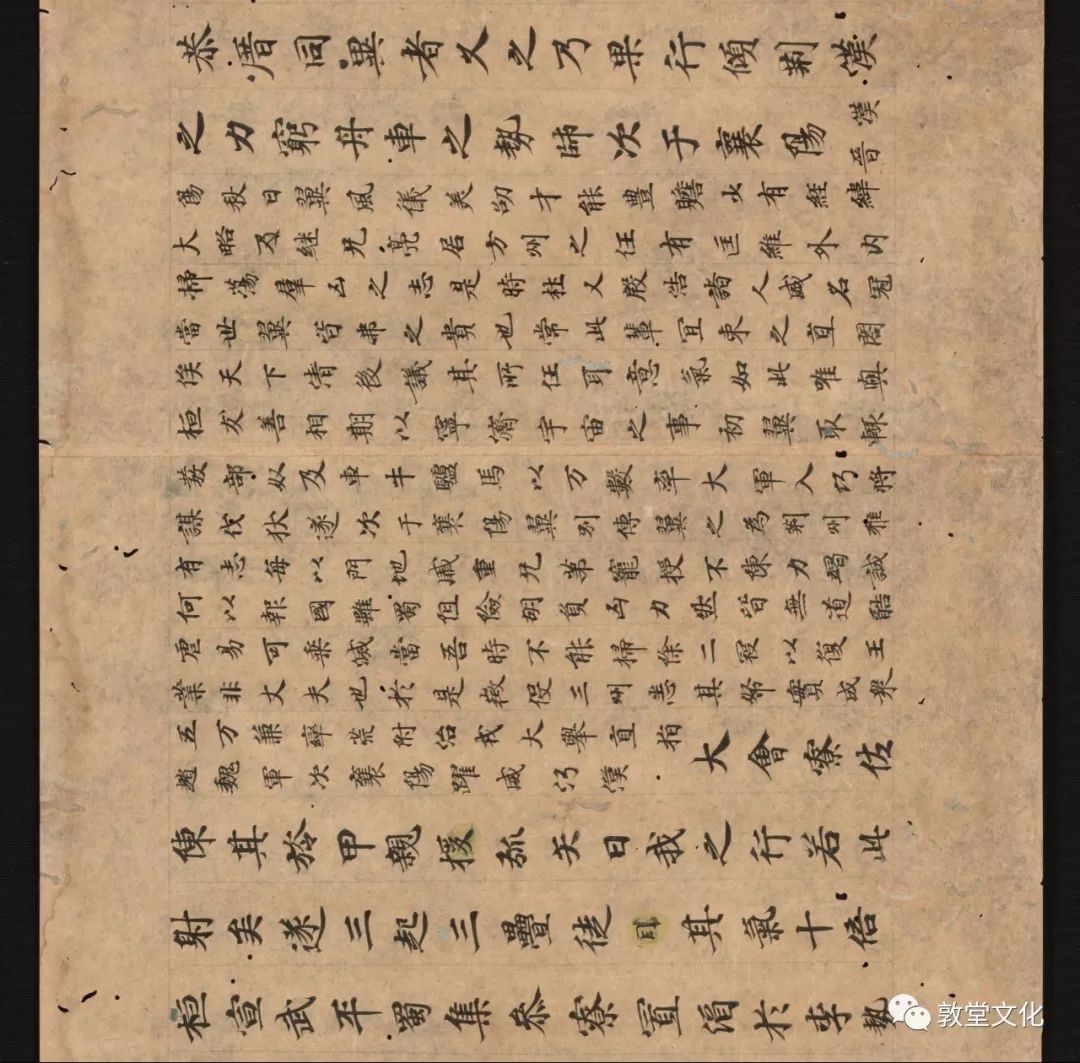

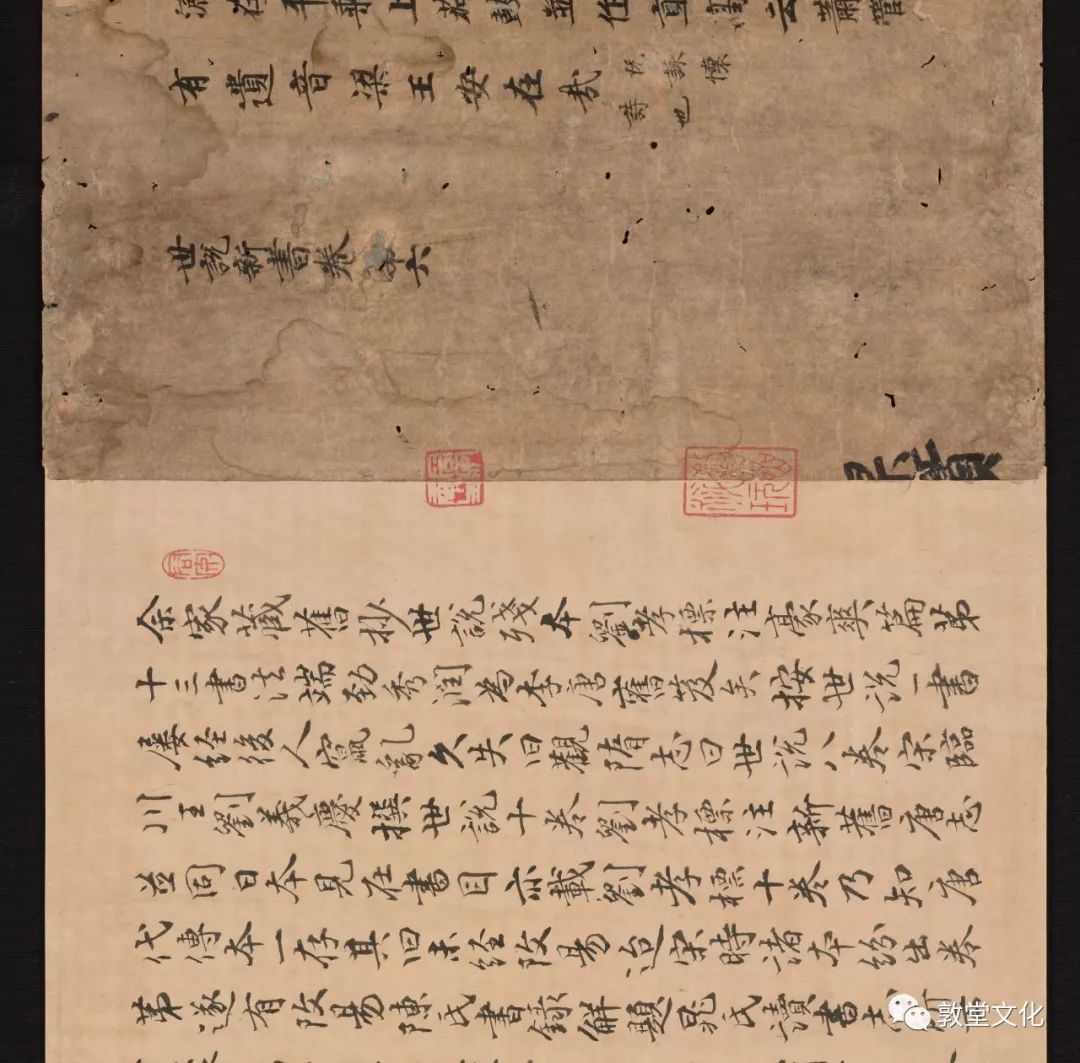

金刚般若経开题残巻,空海,京都国立博物馆藏

<

<

<

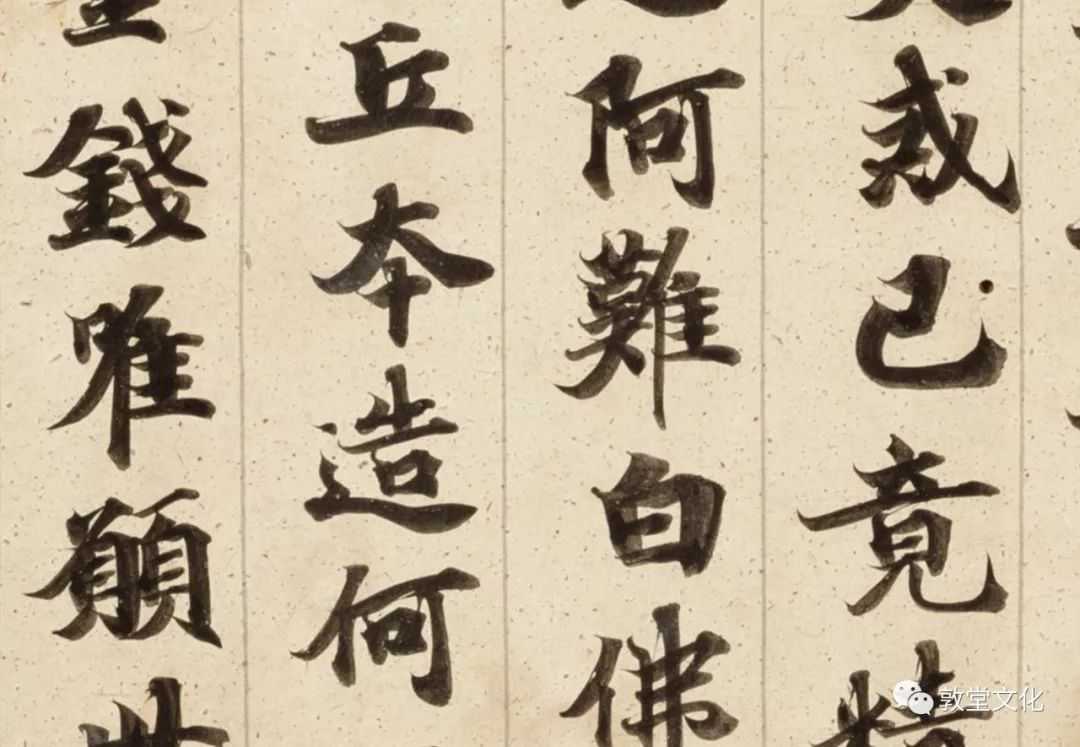

本卷是弘法大师空海(774—835)所撰写的中国唐代义净译《能断金刚般若波罗蜜经》的“开题”,为空海亲笔所书。所谓开题,就是将佛教经典的题名加以解释,并阐述其大要。空海就密教的立场,从“显略”(显明而简要的解释)及“深秘”(深藏奥意的解释)两个观点来解释经典的题目。

经查,这个卷子目前分成好几个部分,分别藏在京都国立博物馆,奈良国立博物馆,和福冈市立美术馆等

金刚般若経开题残巻

局部

>

>

>

王勃集卷二十九,唐钞本,东京国立博物馆

<

<

<

据《旧唐书》中的记载,王勃文集有“王勃集三十卷”,但是其集早已失散,仅有清代蒋清翊所整理的《王子安集注》等后世辑本为人所知。但是传至日本的《王勃集》的残卷,可以弥补通行本的缺失。

由于其中并未使用武则天所创的则天文字,因此推测作品应写于则天文字创造以前,即垂拱、永昌时期(685~689),王勃卒后10年左右的初唐时期。

>

>

>

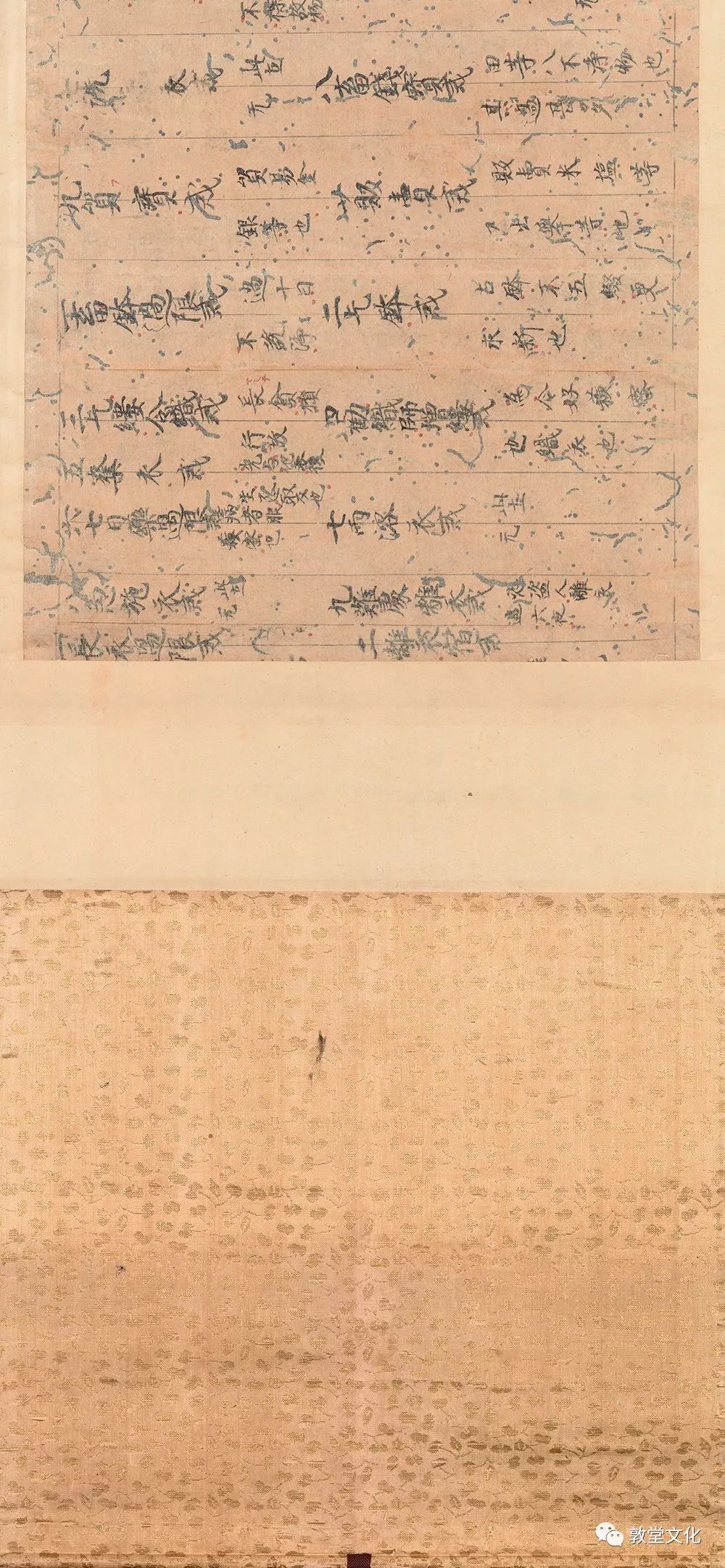

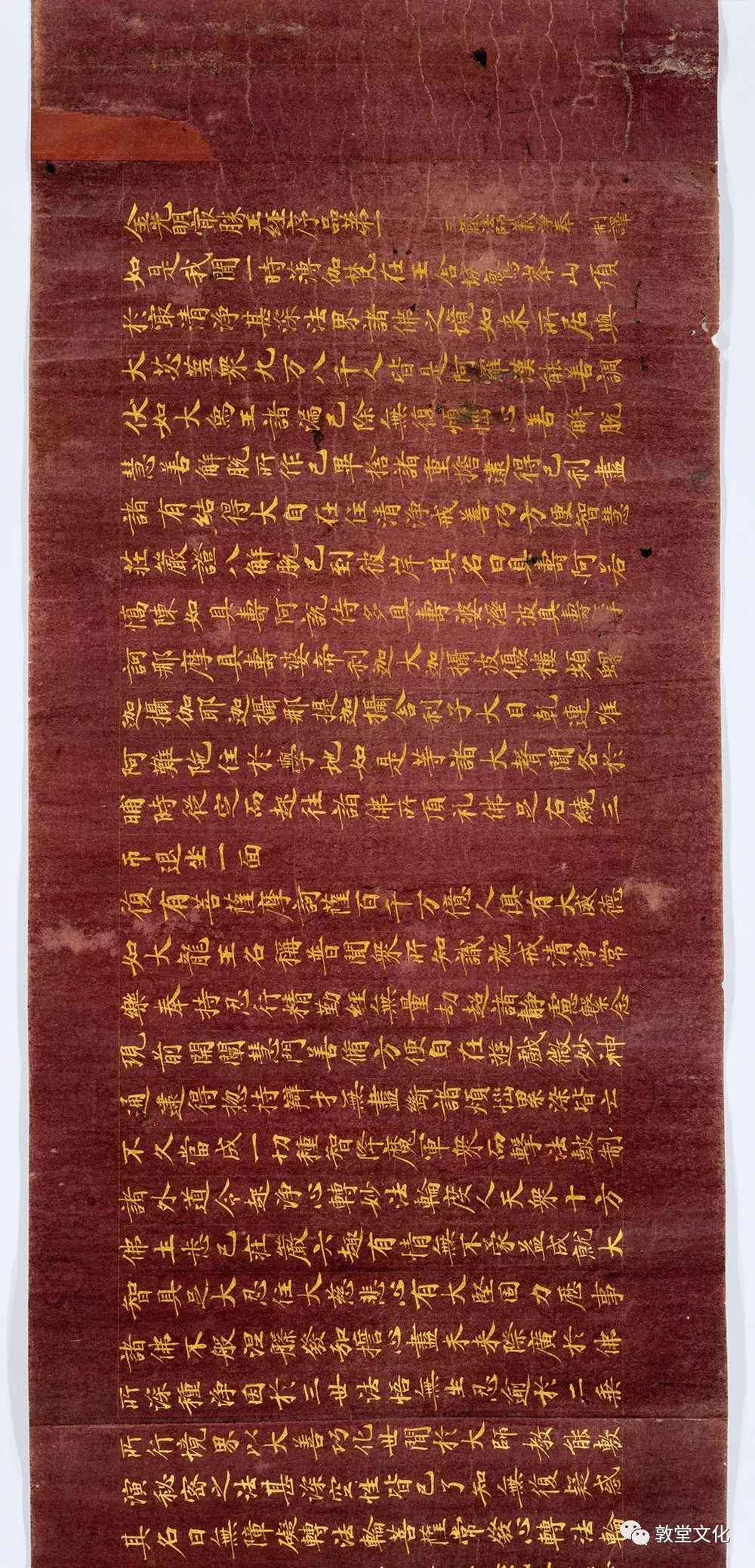

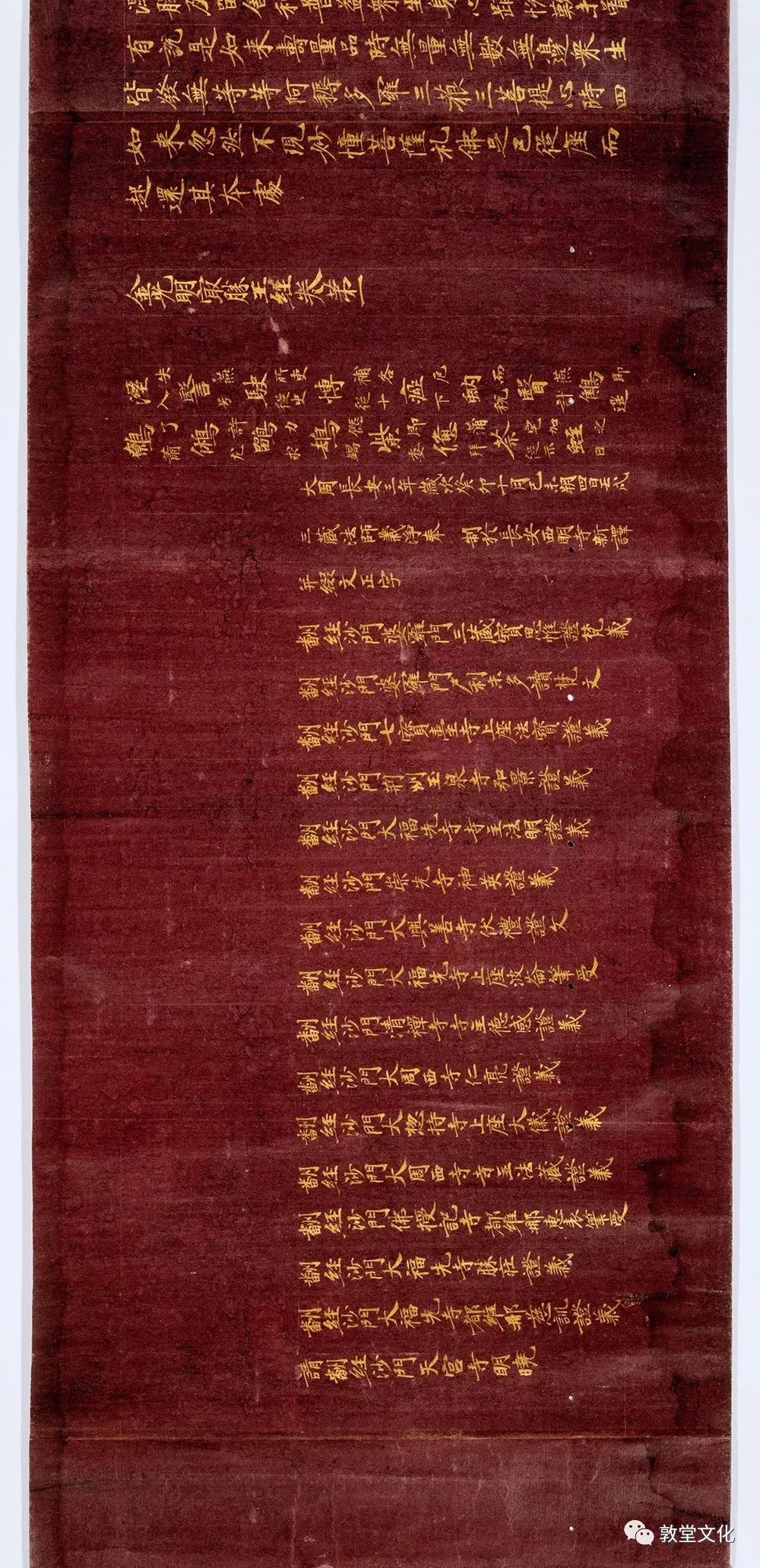

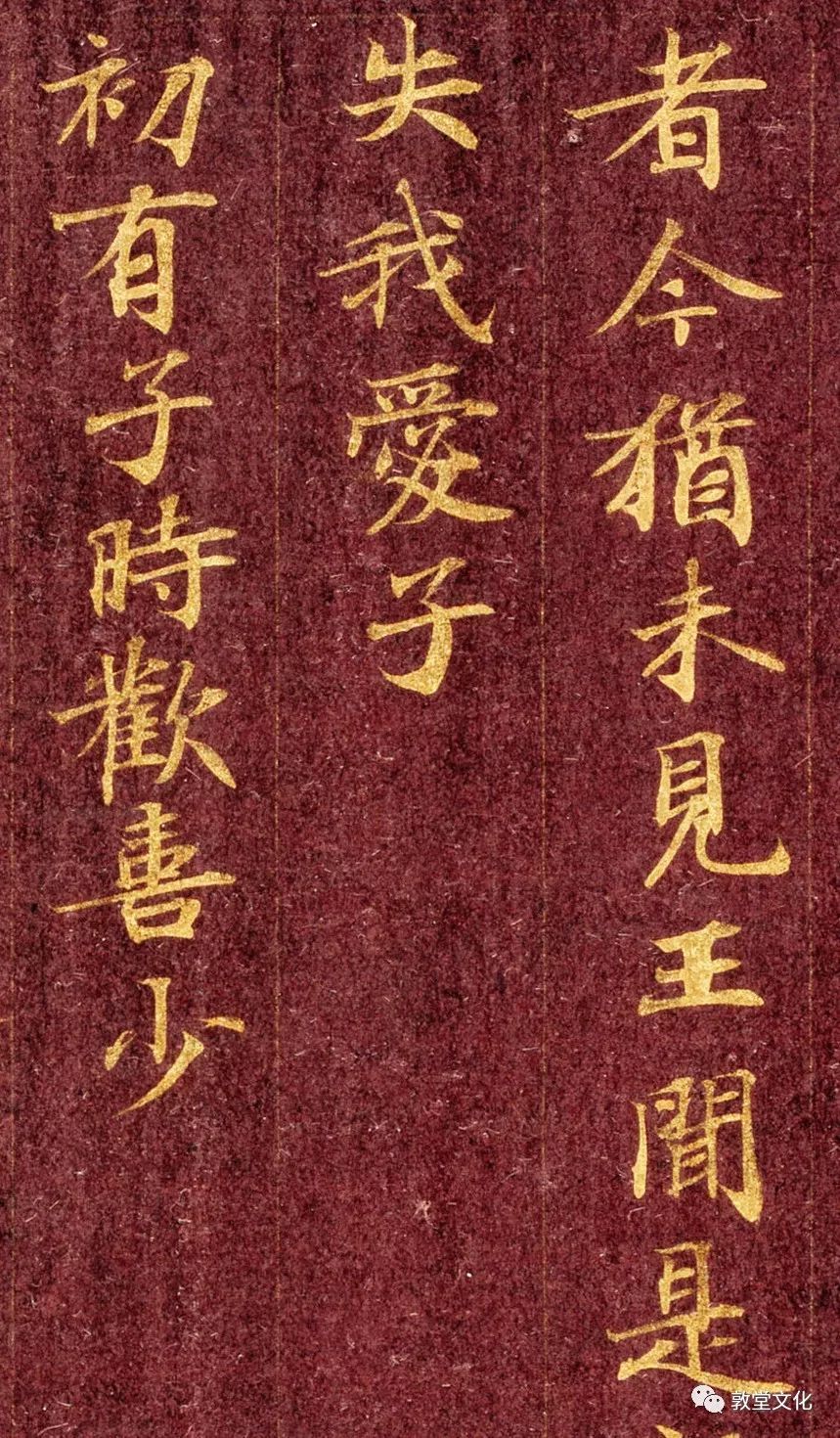

紫纸金字金光明最胜王经,奈良国立博物馆藏

<

<

<

奈良国立博物馆所藏的《紫纸金字金光明最胜王经》,据传本来是安置在备后国(今广岛县)的国分寺,十卷完整地保存下来,其金字至今依然灿烂发光与紫纸相互辉映,充满着气韵与品格,为天平时代写经的绝品。

局部

>

>

>

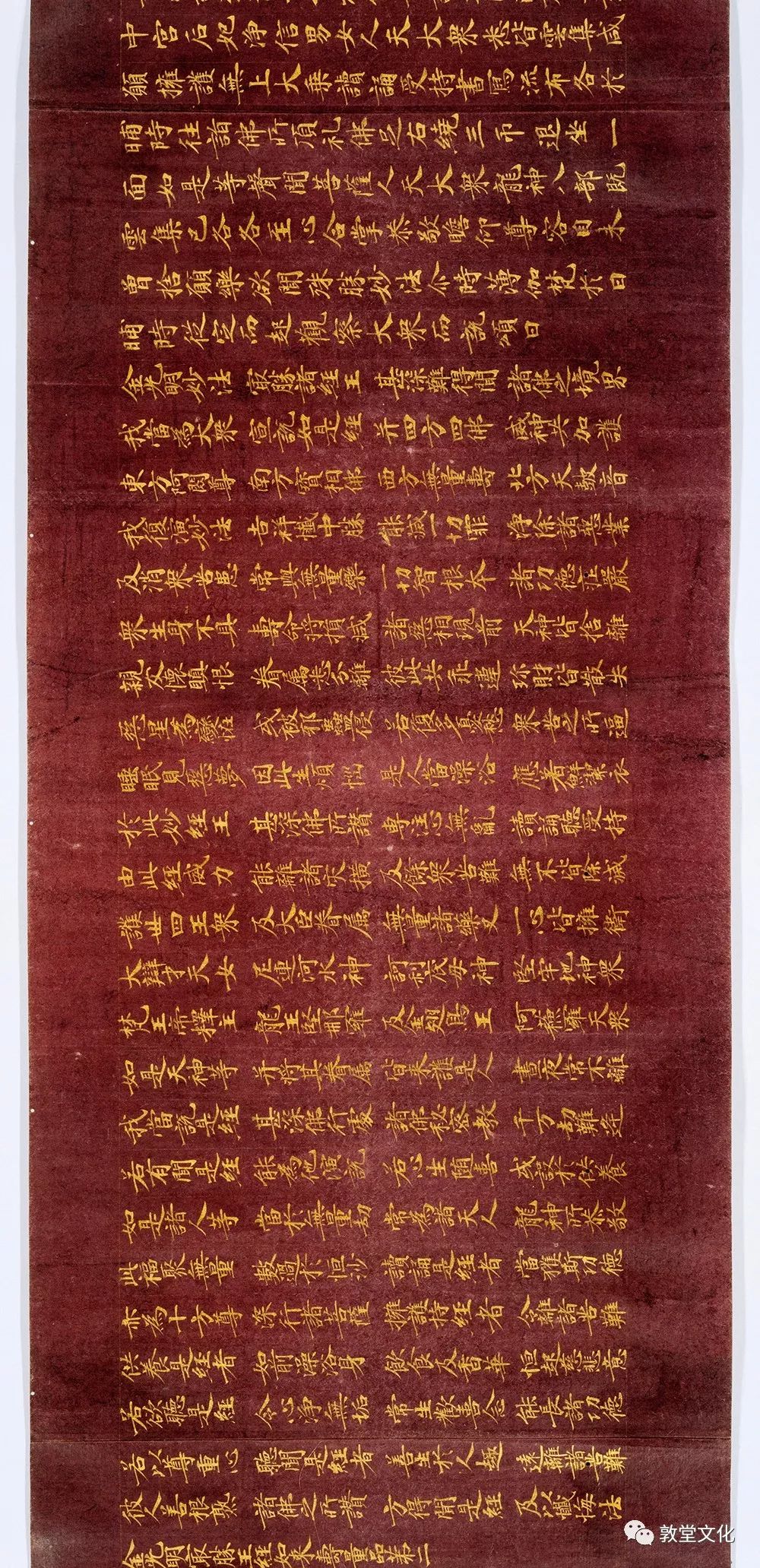

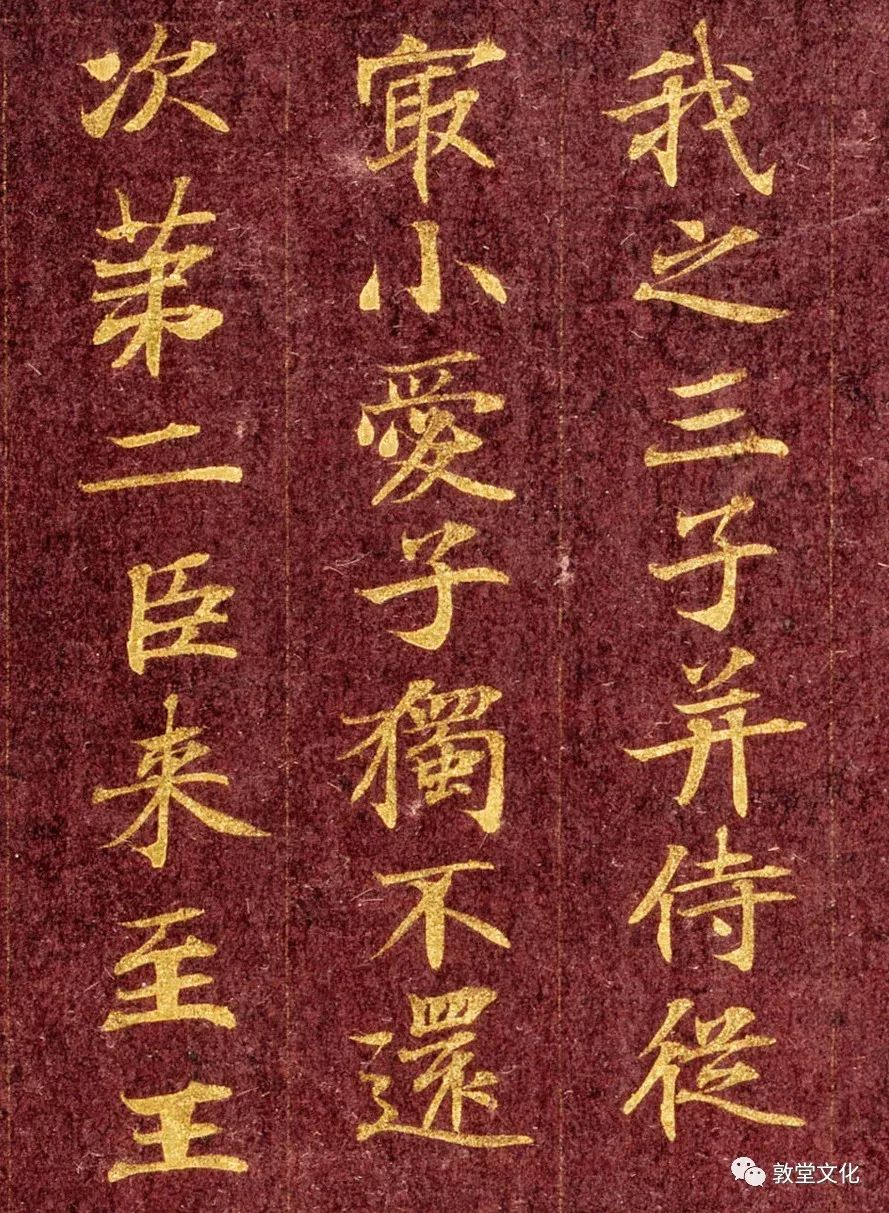

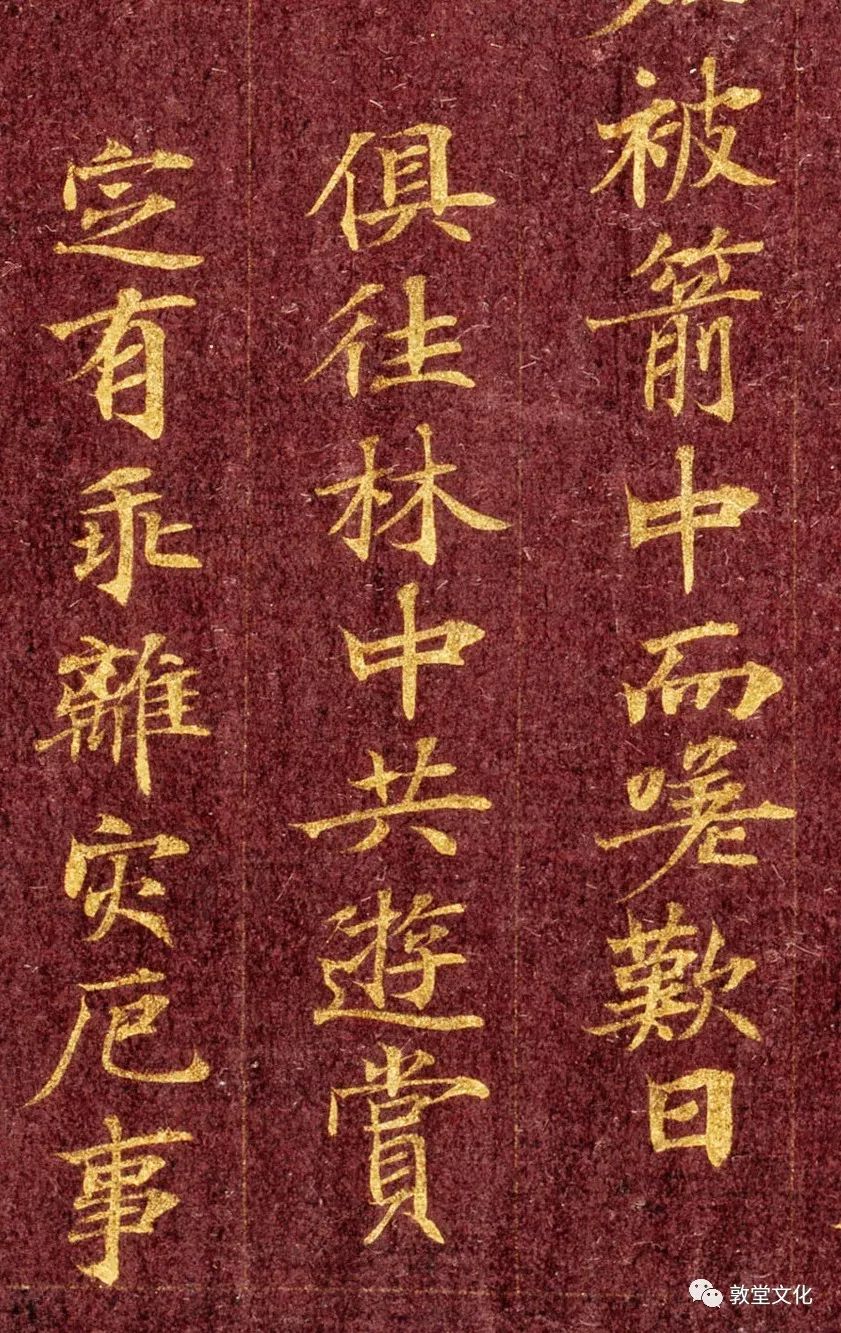

贤愚经断简(大圣武)圣武天皇 东京国立博物馆藏

<

<

<

这卷写经据传为圣武天皇所书,不过没有定论。此写经纸张极其考究,不过与敦煌皇家写经每行十七个字的格式不同,本卷一行只抄写十一到十四字,字形较大且笔线具有量感,端正而充满气魄。有人认为是自中国带回日本的写经,也有人说是来日的中国人所抄写,详情不明。

贤愚经断简

局部

这次展览中,集齐了苏黄米蔡宋四家的作品,实属难得!

>

>

>

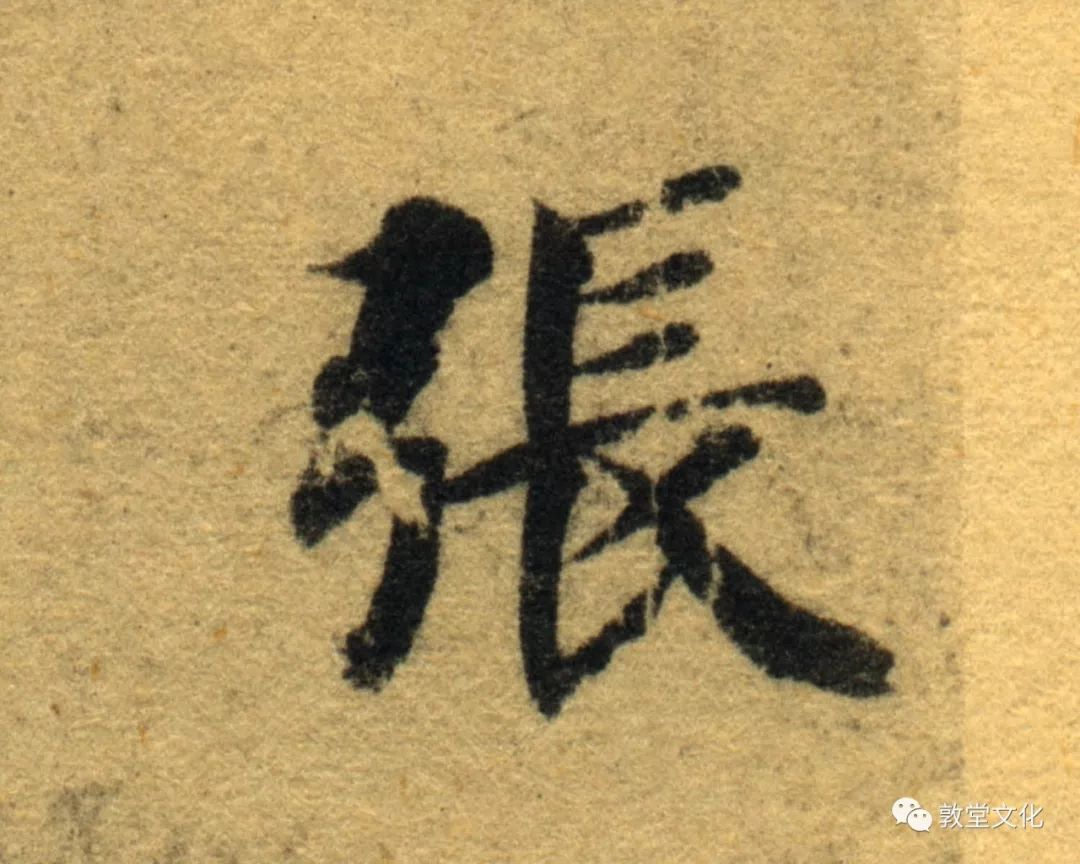

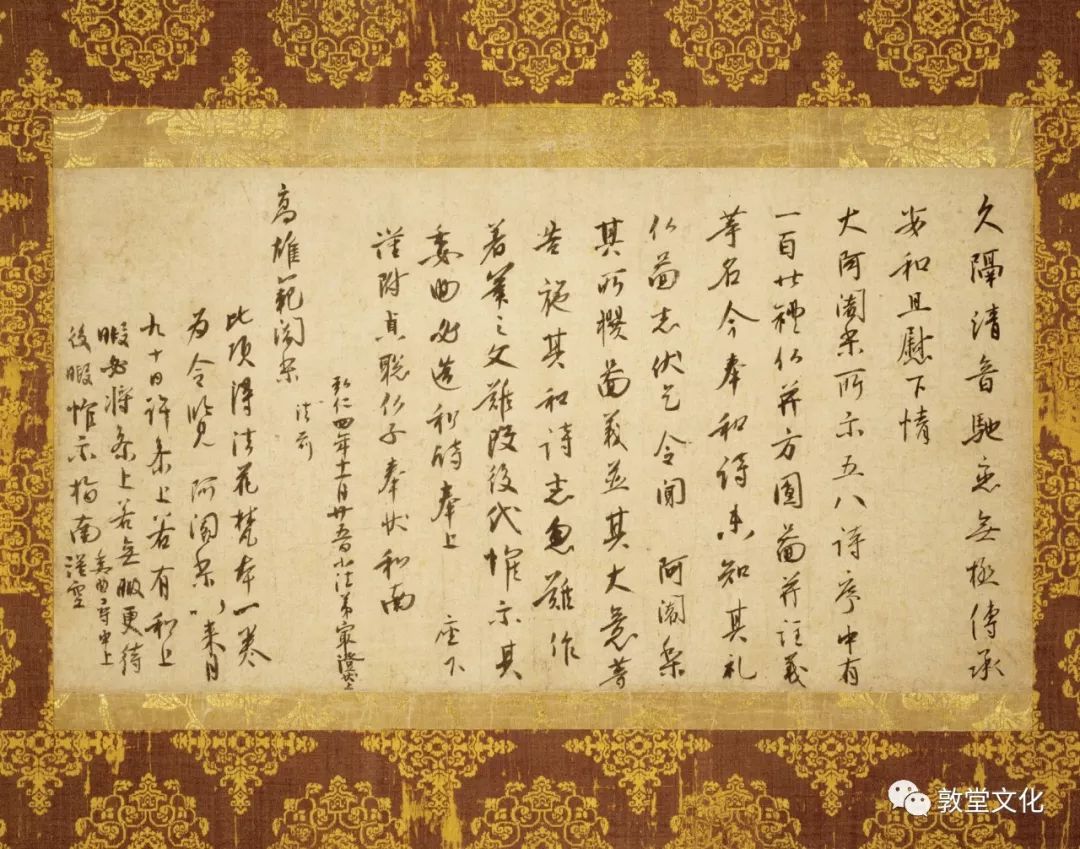

行书李白仙诗,

苏轼,大阪市立美术馆藏

<

<

<

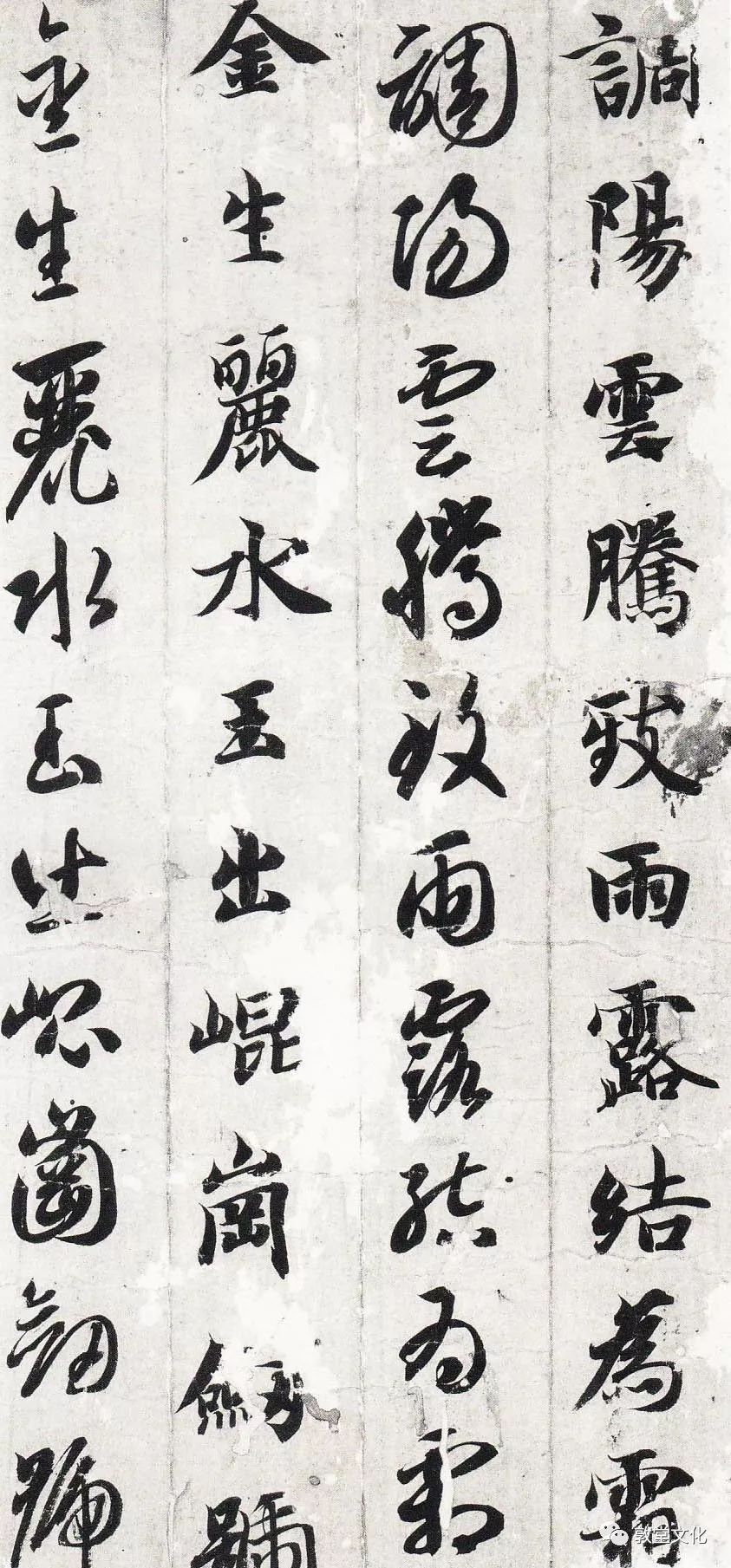

这件作品是苏轼在宋神宗元祐八年(公元1093年)58岁时书。清高士奇《江村销夏录》著录。后有蔡松年、施宜生、刘沂、高衍及张弼、高士奇、沈德潜等明、清人跋。施宜生谓“颂太白此语。则人间无诗,观东坡此笔则人间无字。”

不仅书法超绝,苏轼手录的这两首诗还是《李太白文集》所不载,其无意之举又为李白留下了两首精彩的作品在世间,更增添了它的文献价值。

作品后面的题跋也很精彩!

>

>

>

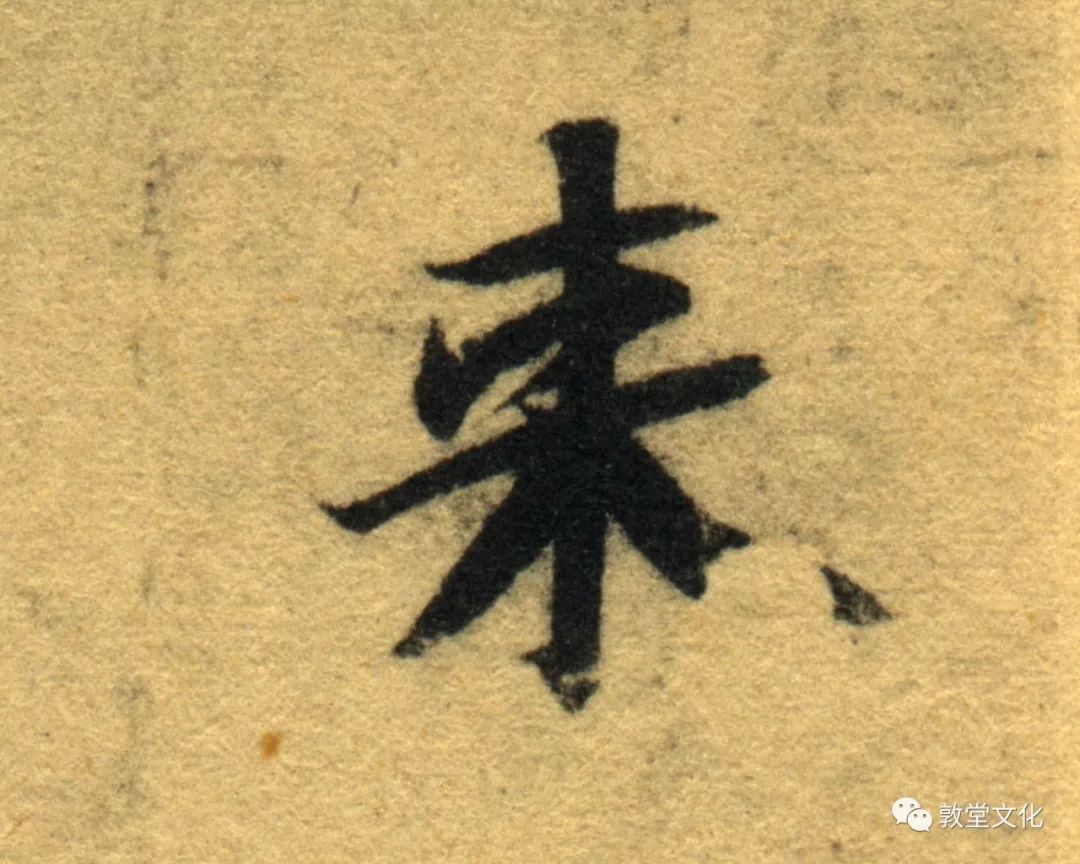

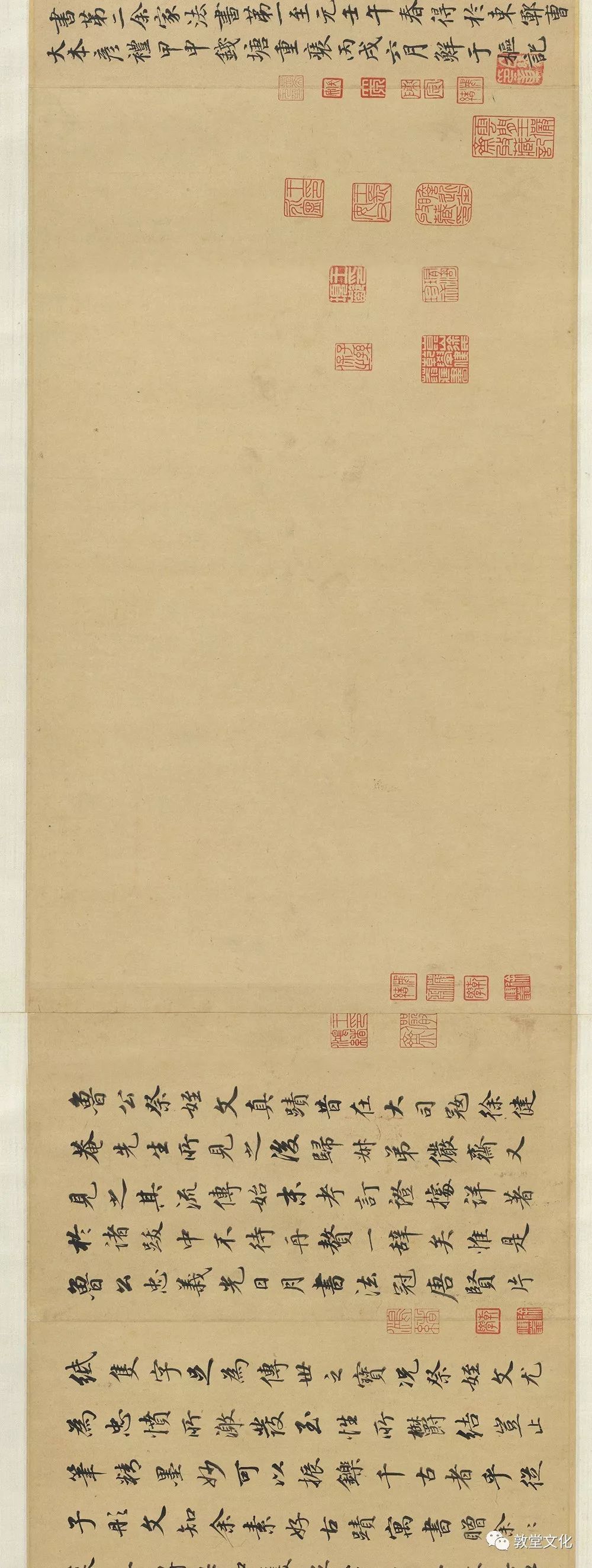

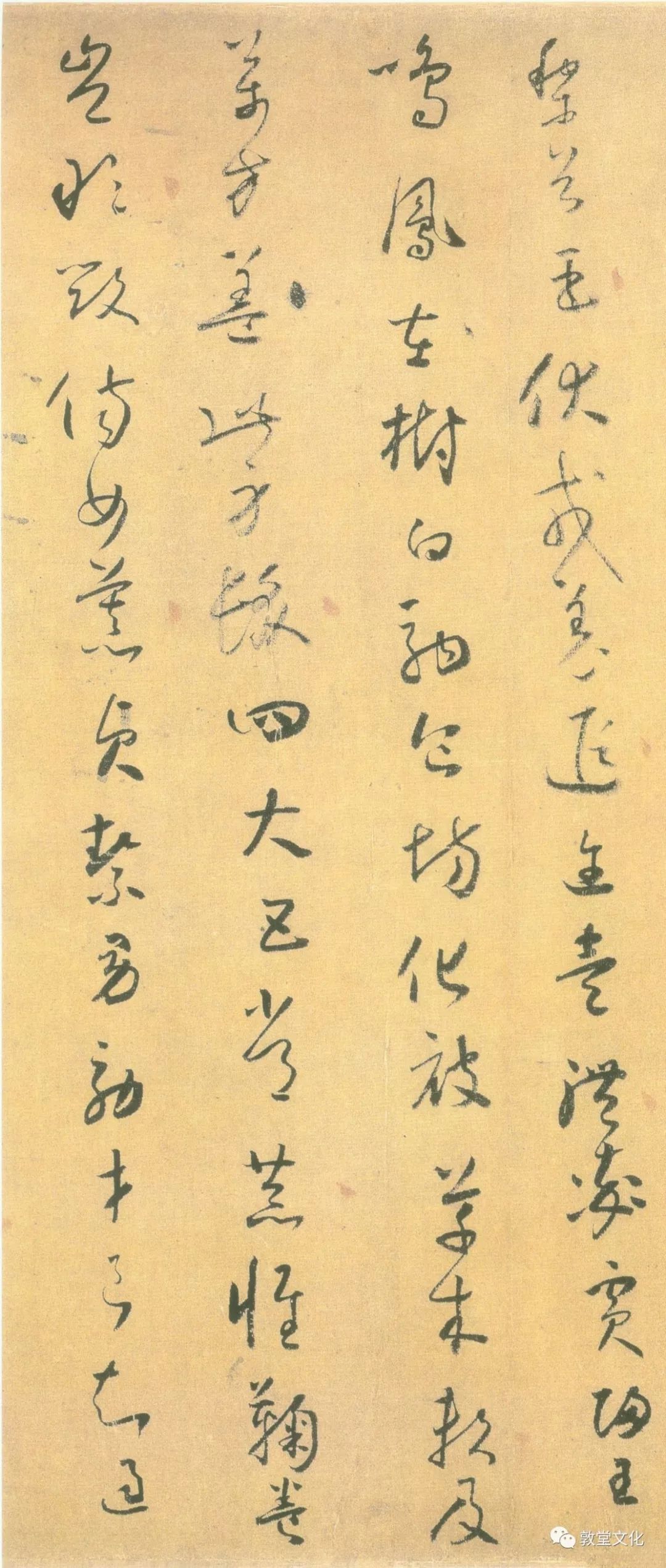

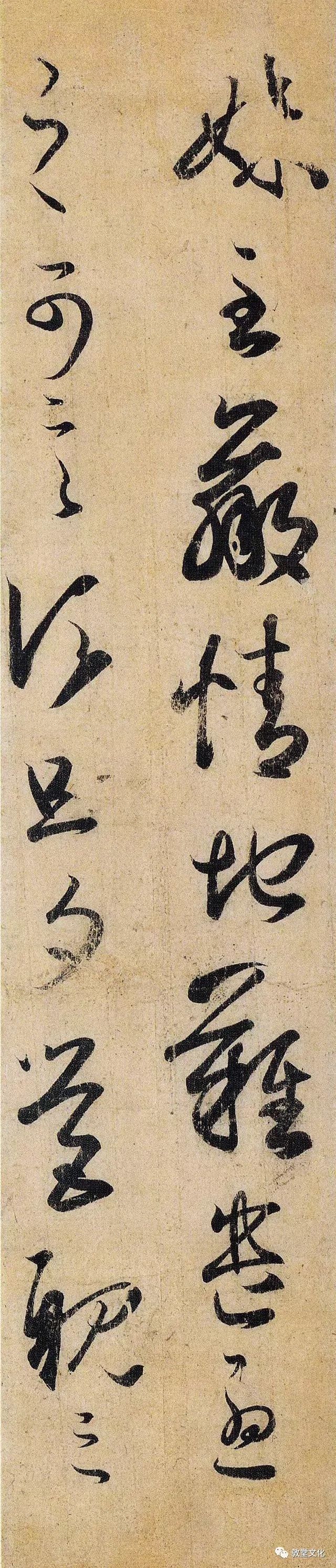

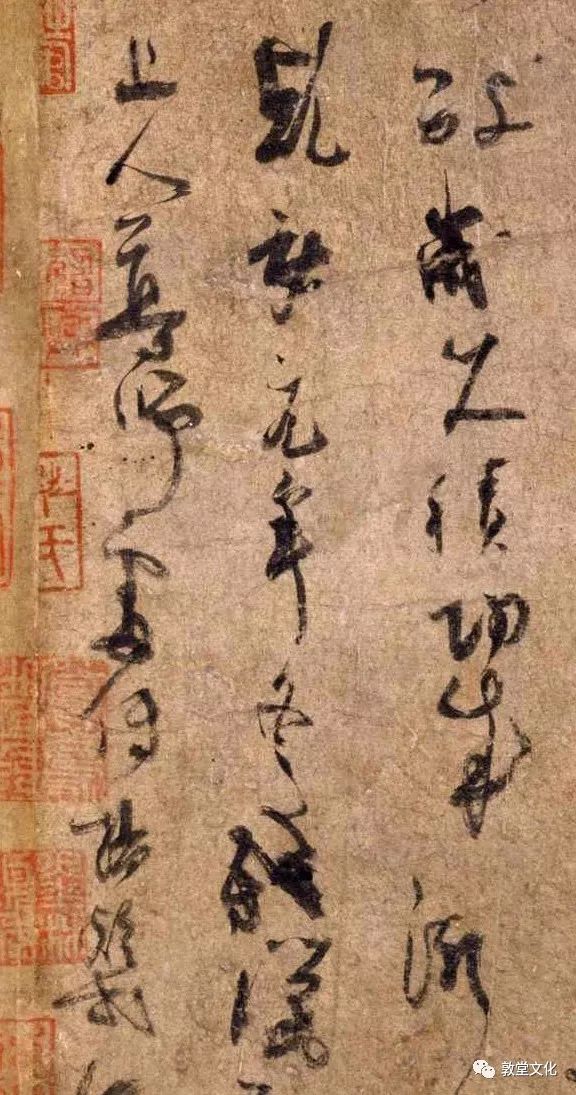

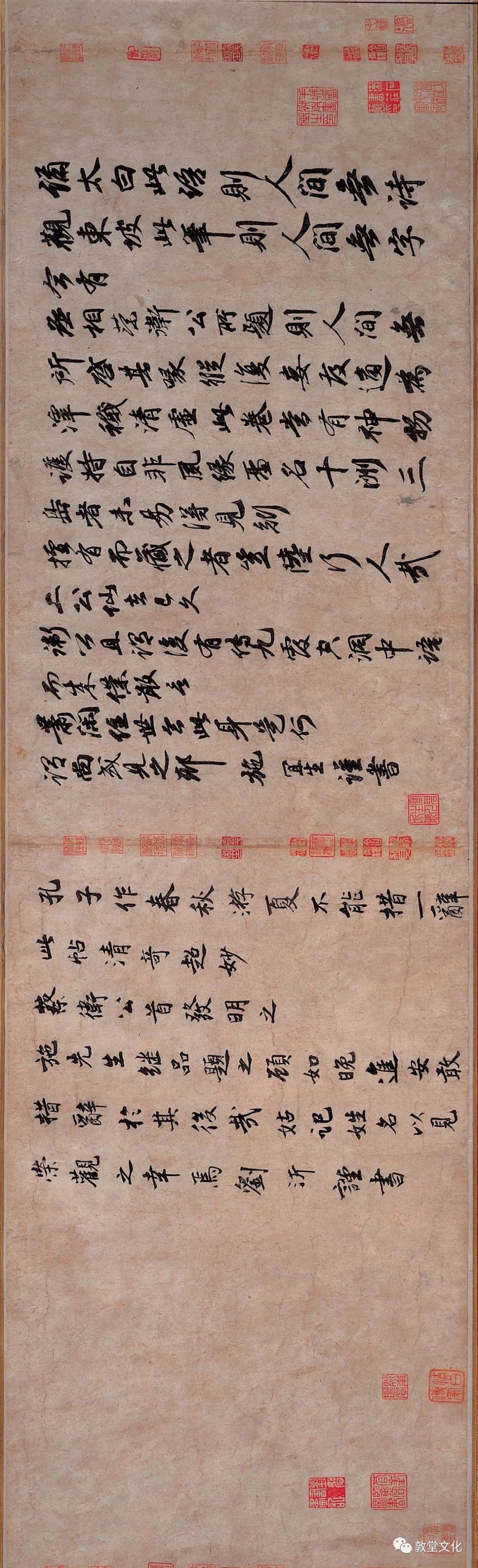

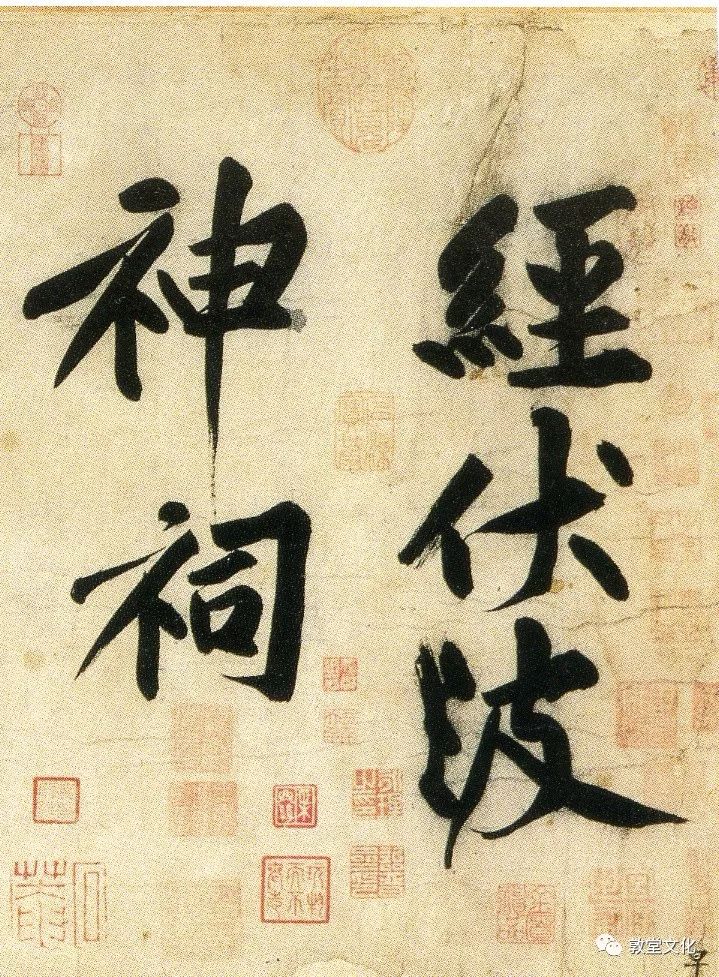

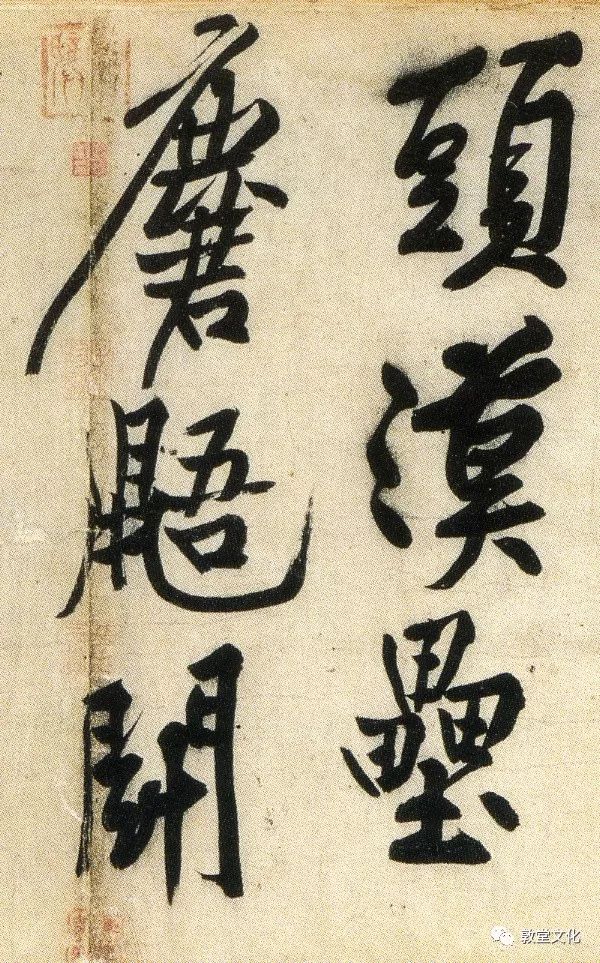

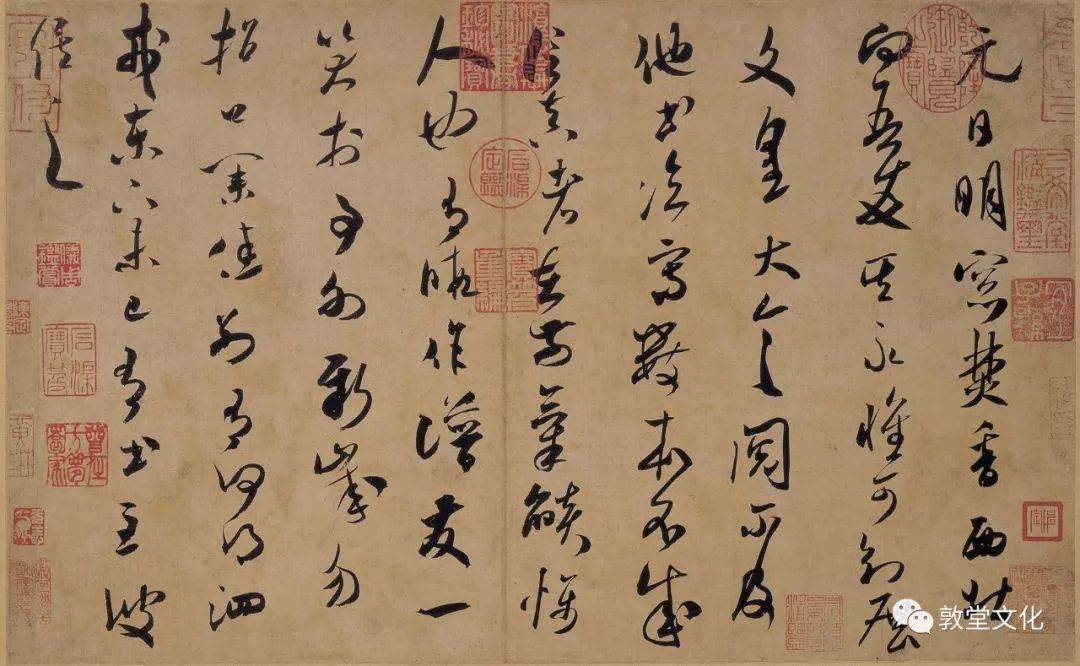

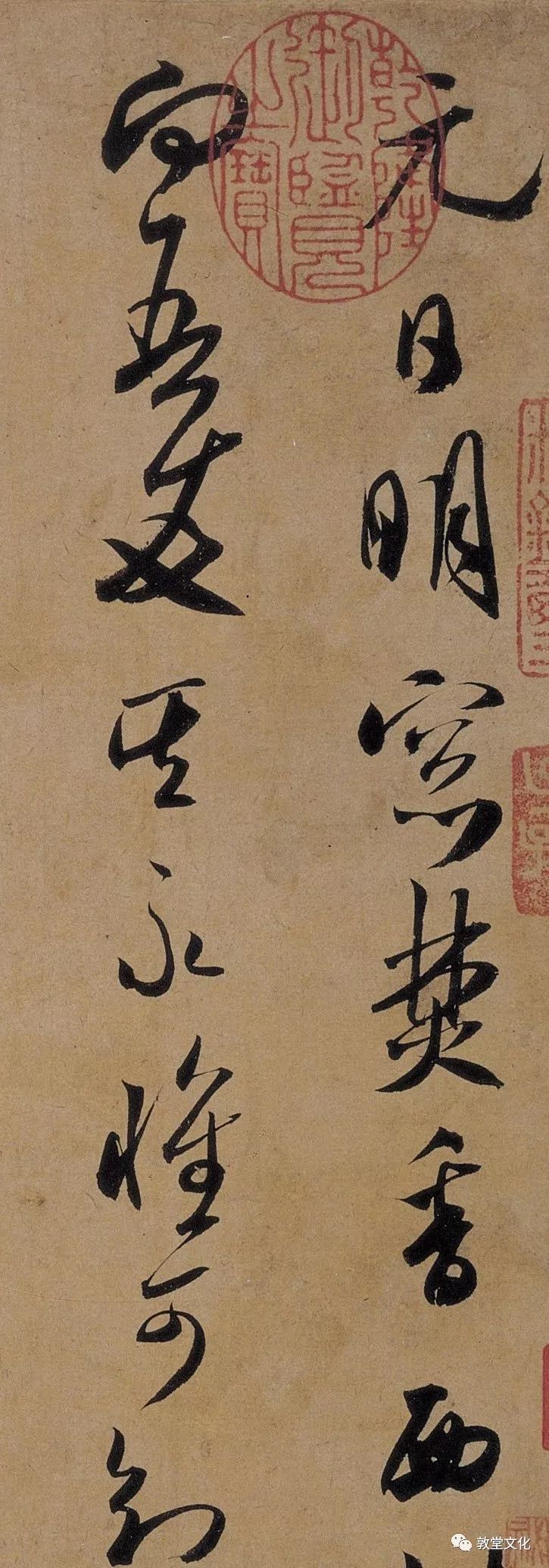

经伏波神祠帖,黄庭坚,永青文库藏

<

<

<

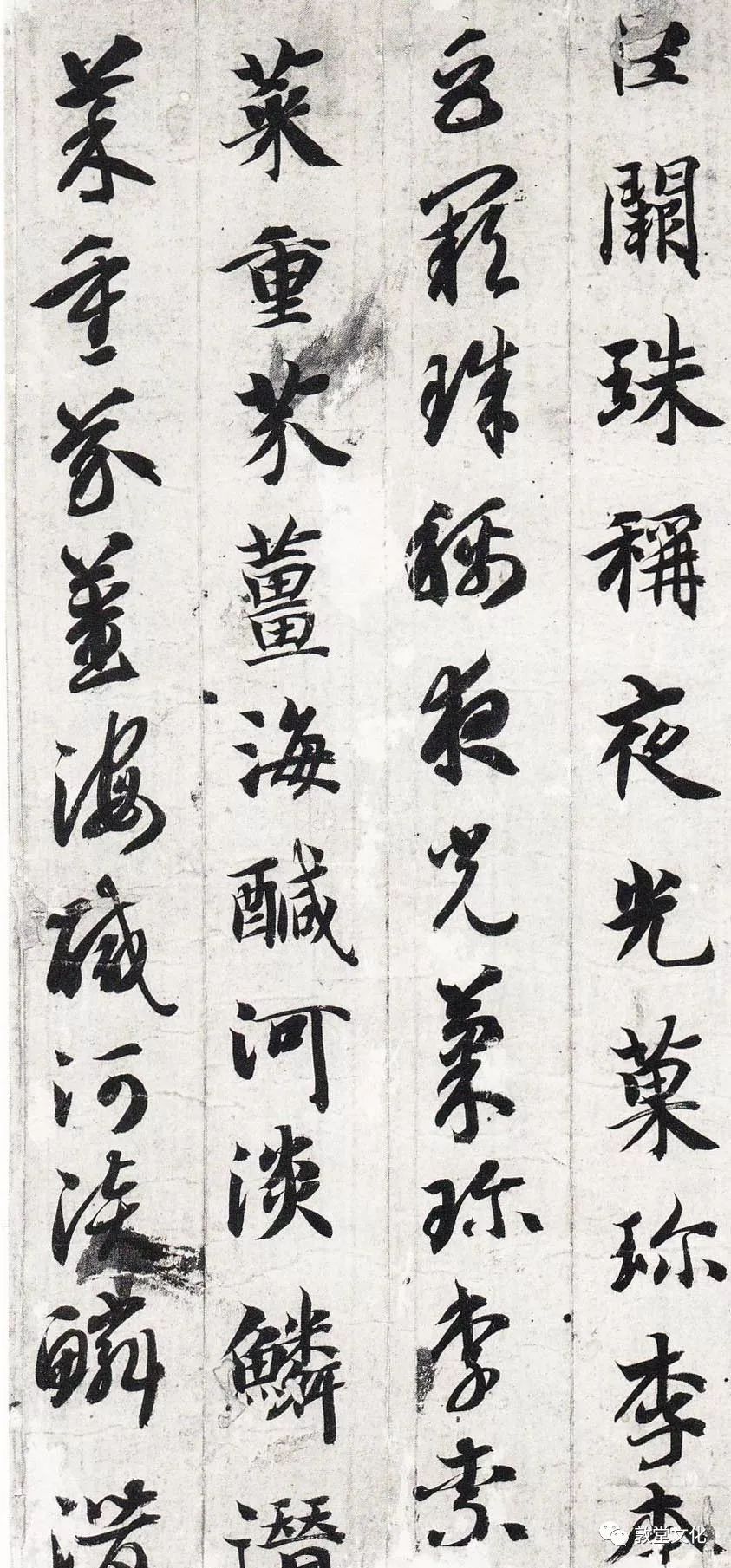

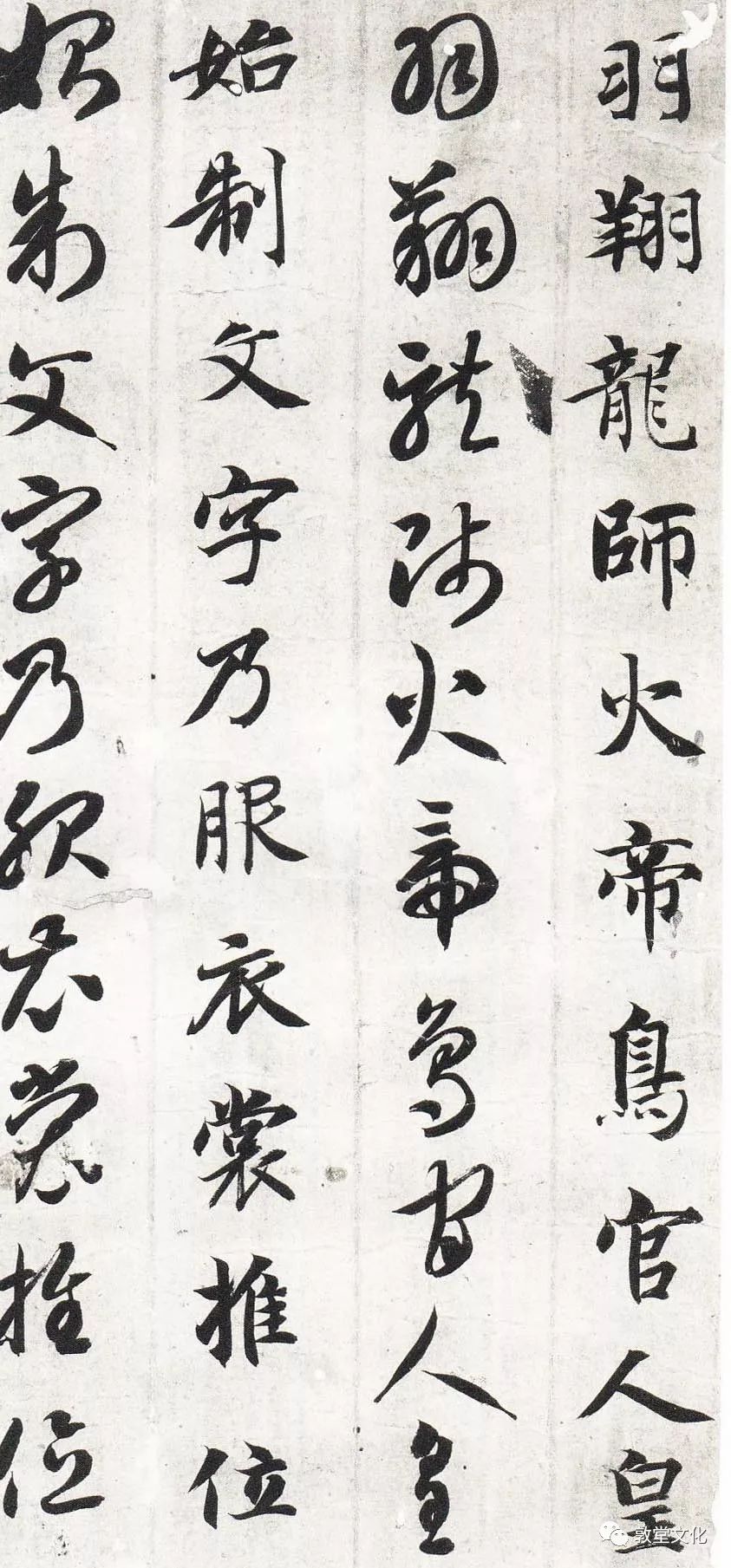

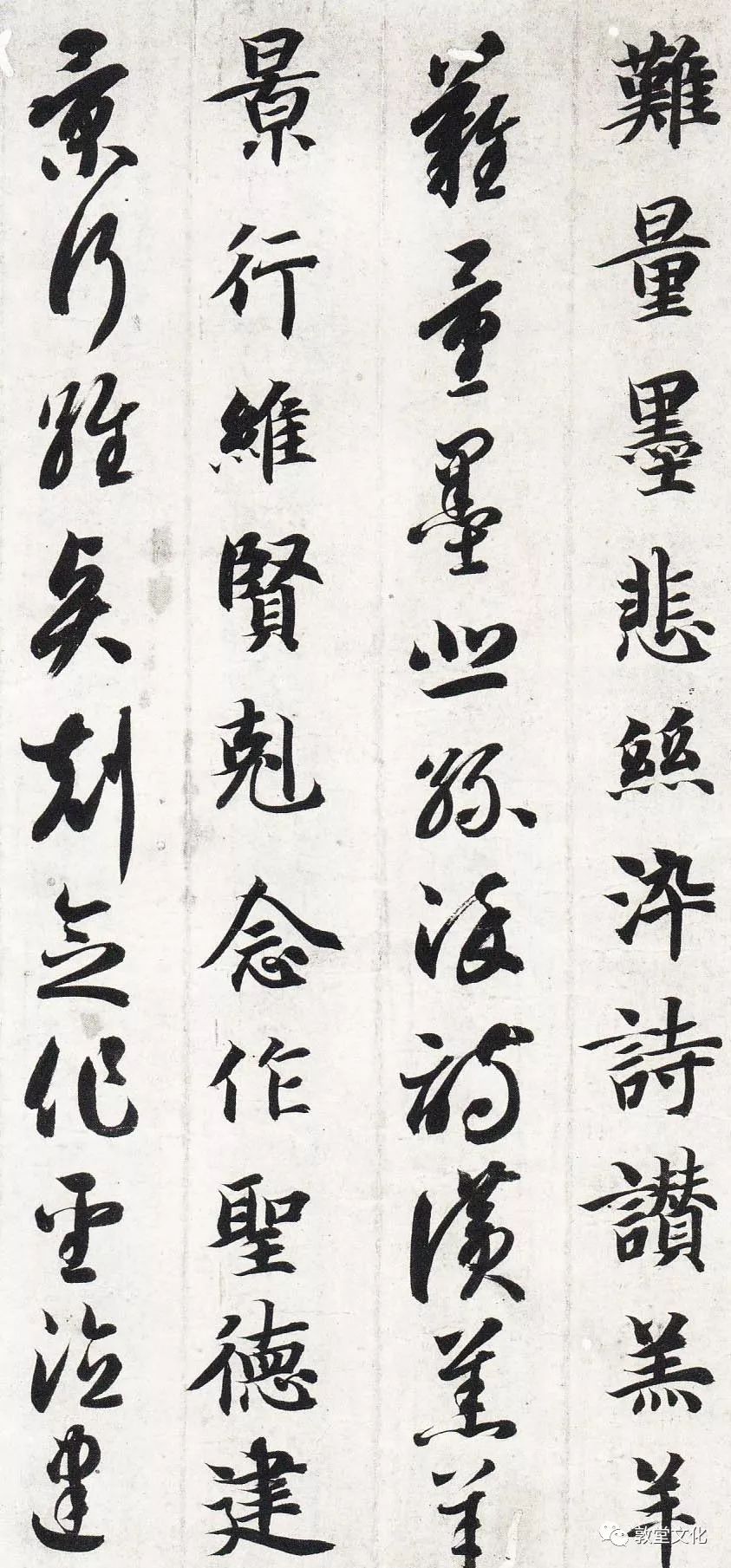

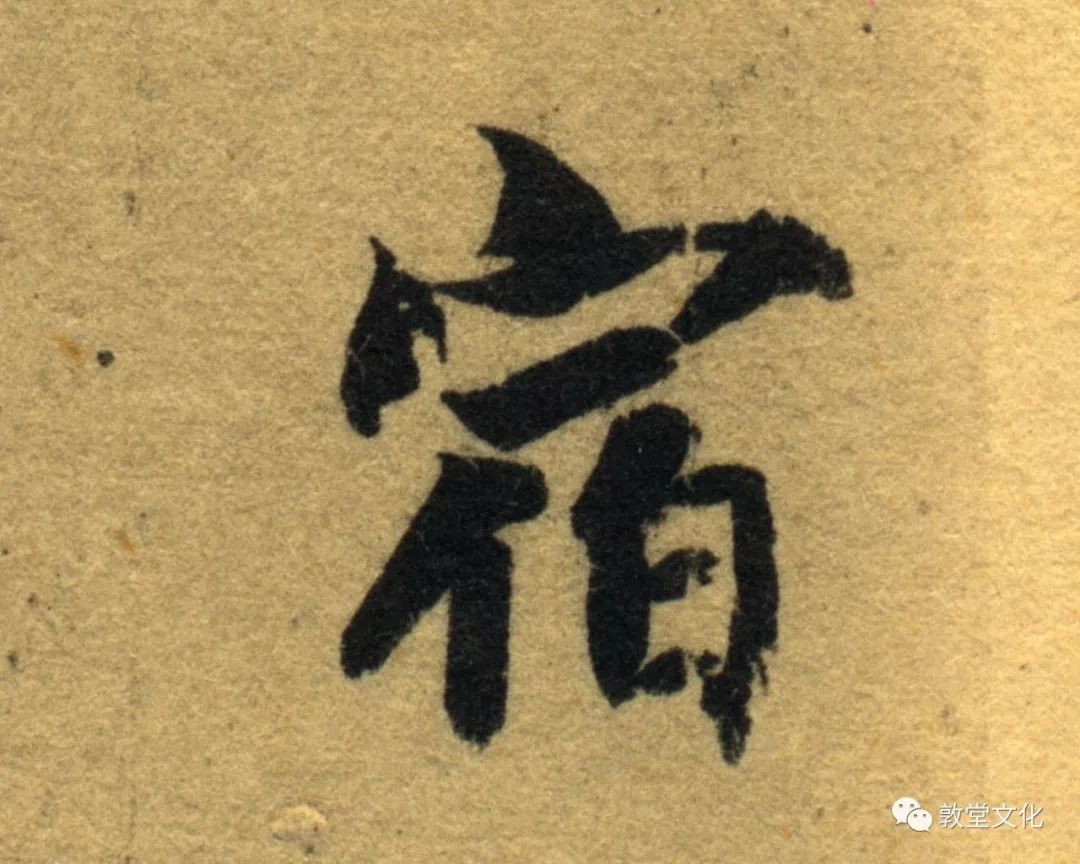

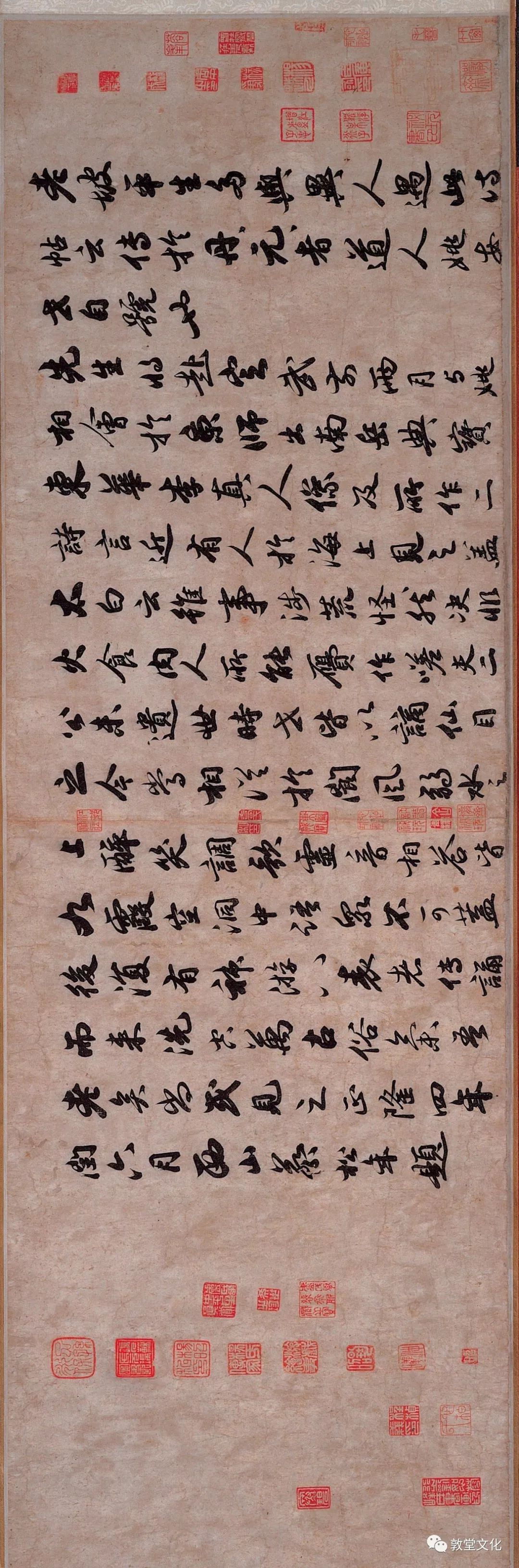

《经伏波神祠诗卷》,为黄庭坚于徽宗建中靖国元年(1101年)书,时年五十七。纸本,共四十六行,全卷长820.6公分,宽33.6公分。曾经宋龚敦颐(字养正)、明沈周、项元汴、清成亲王、刘墉、近代叶恭绰、谭敬等人递藏,后归张大千收藏。《清河书画舫》、《珊瑚网》、《平生壮观》等著录,《听雨楼帖》、《诒晋斋法帖》等收录,现藏日本东京永青文库。此诗卷老练苍劲,为黄氏晚年代表作之一。

经伏波神祠帖

>

>

>

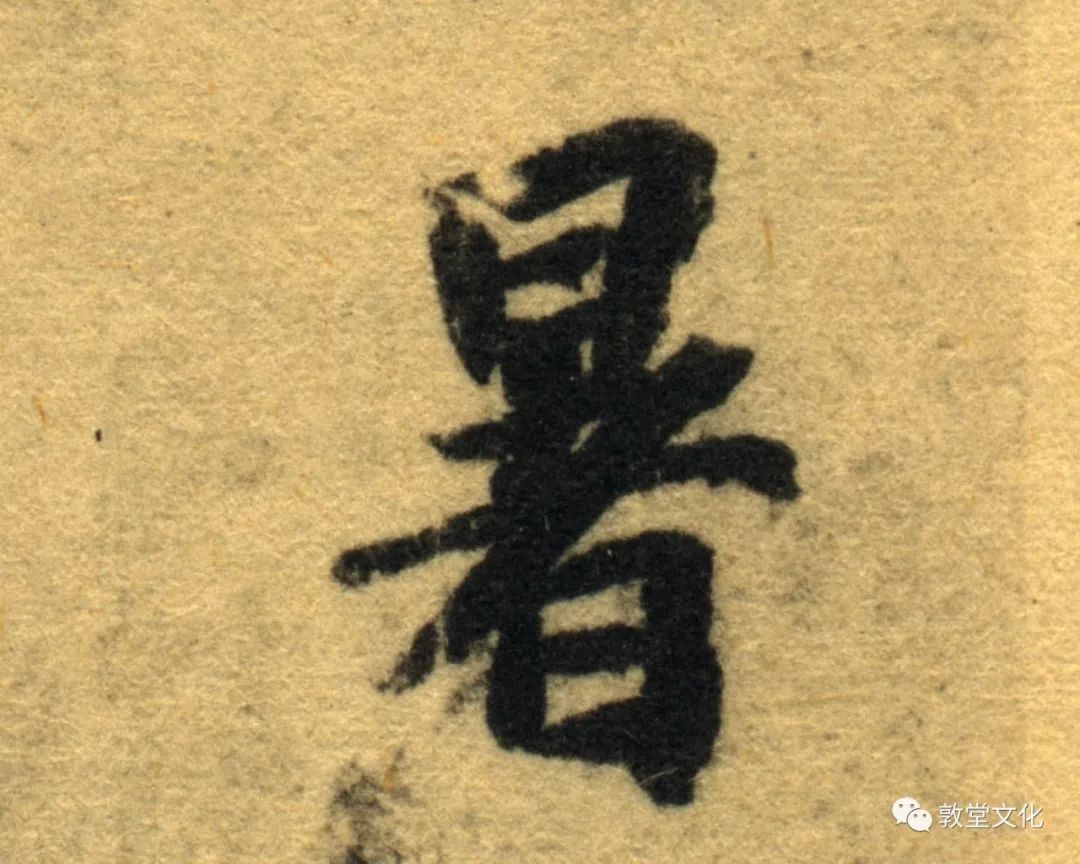

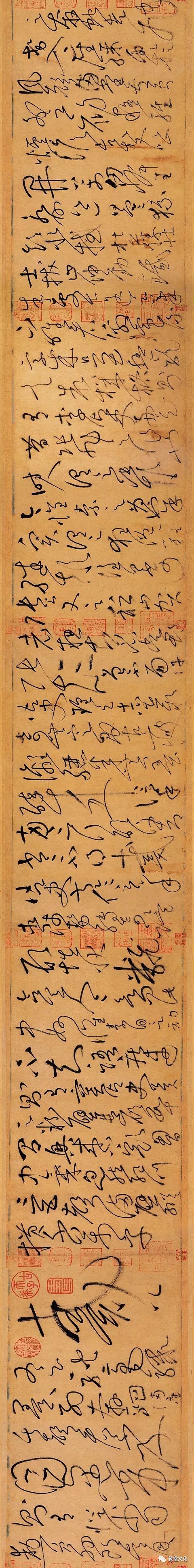

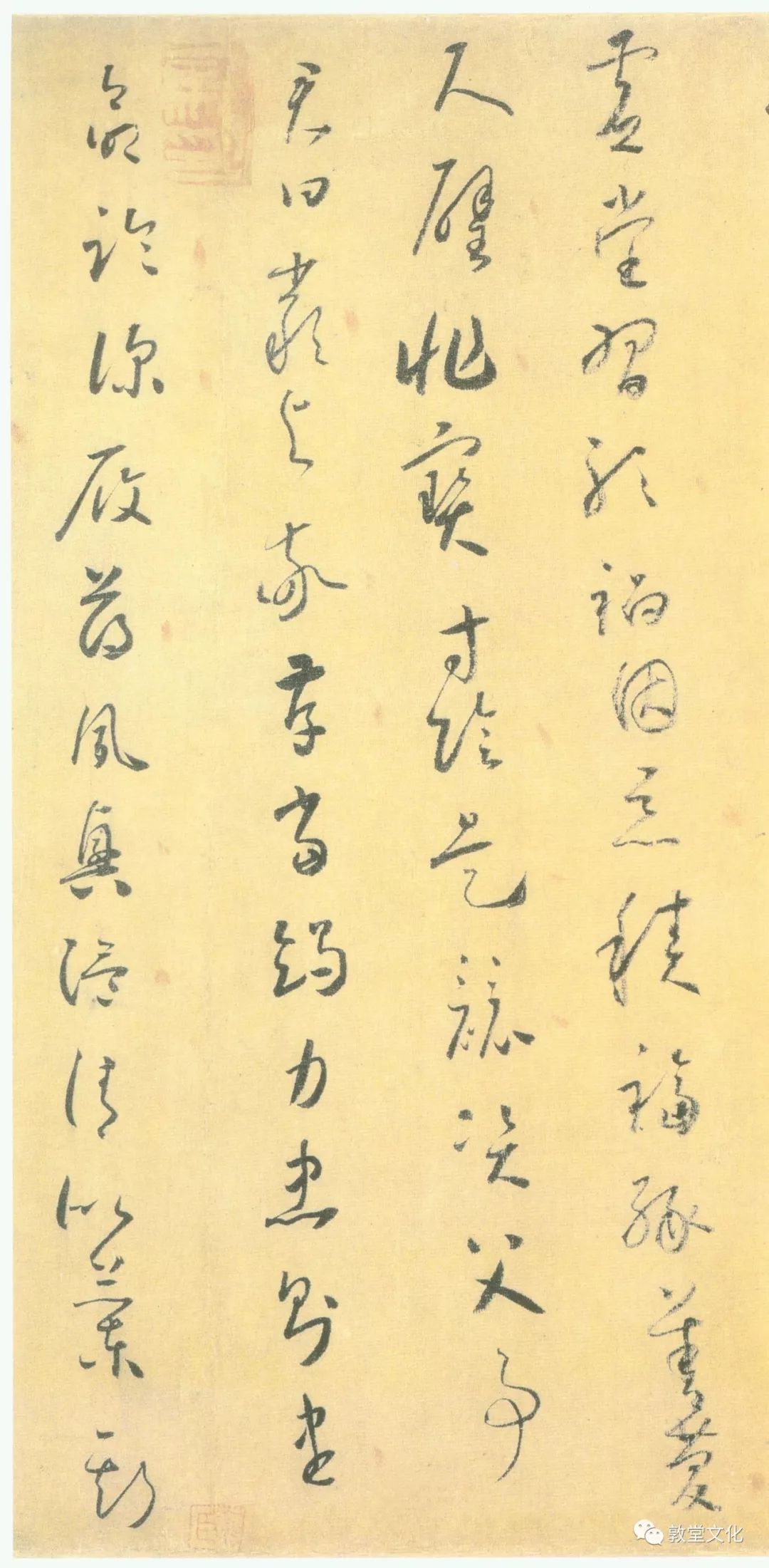

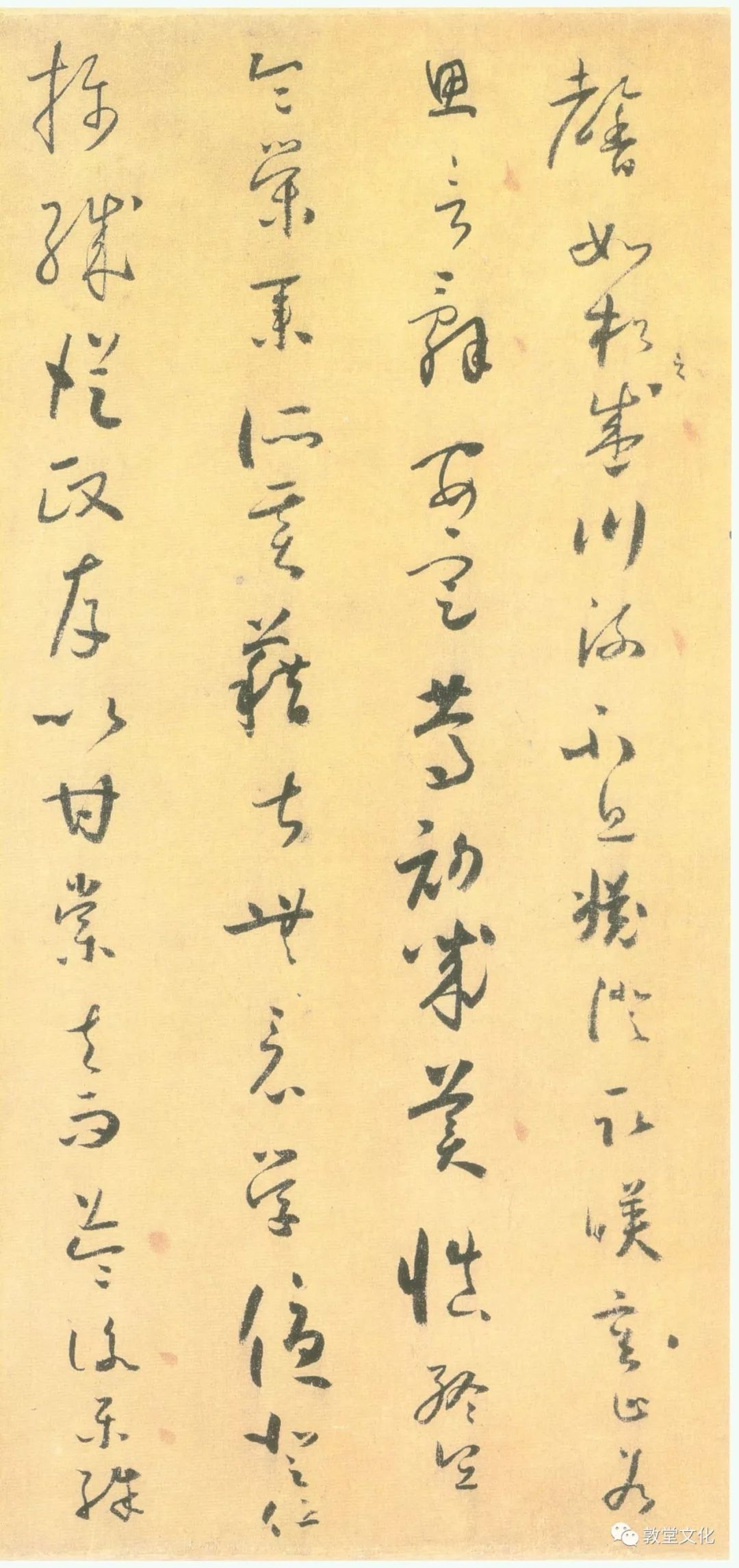

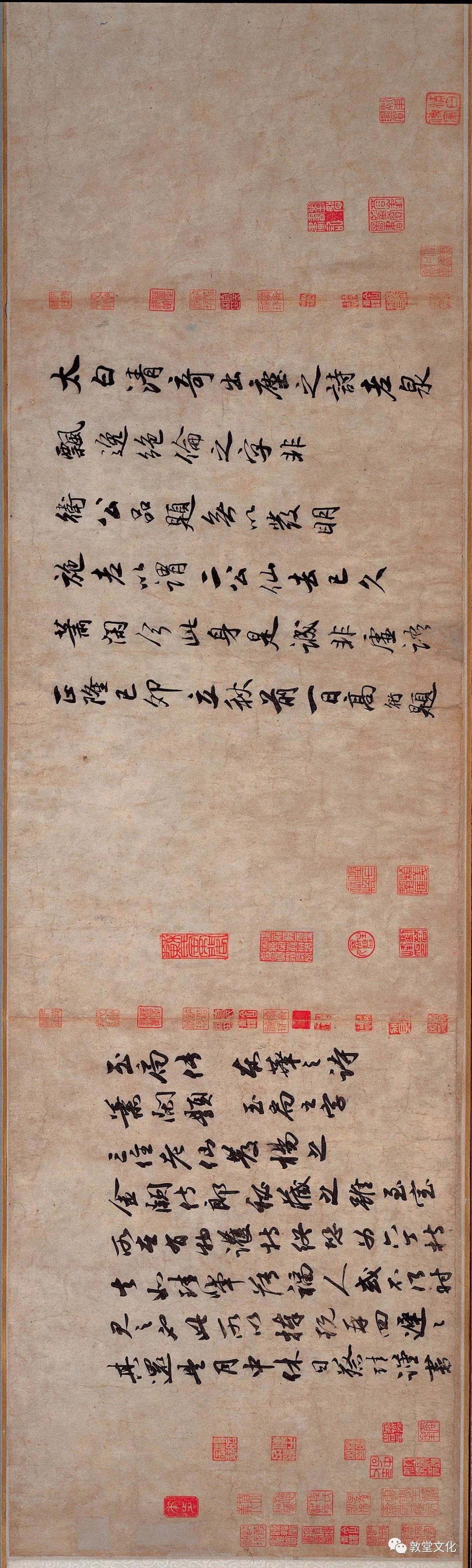

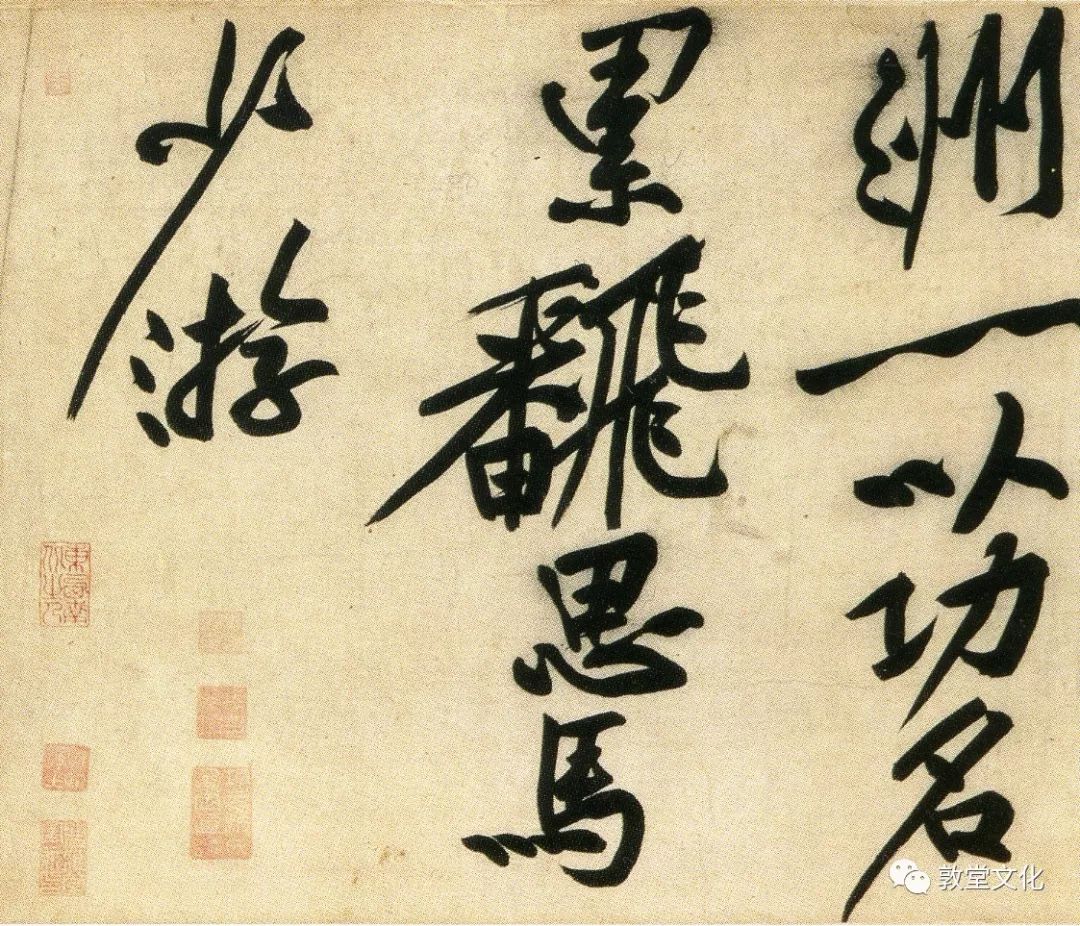

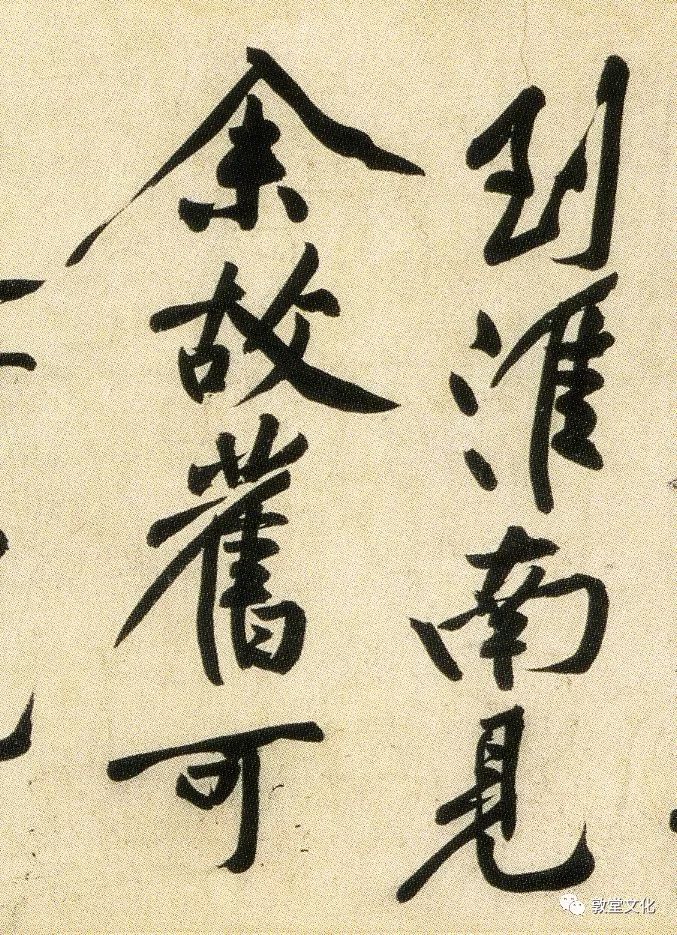

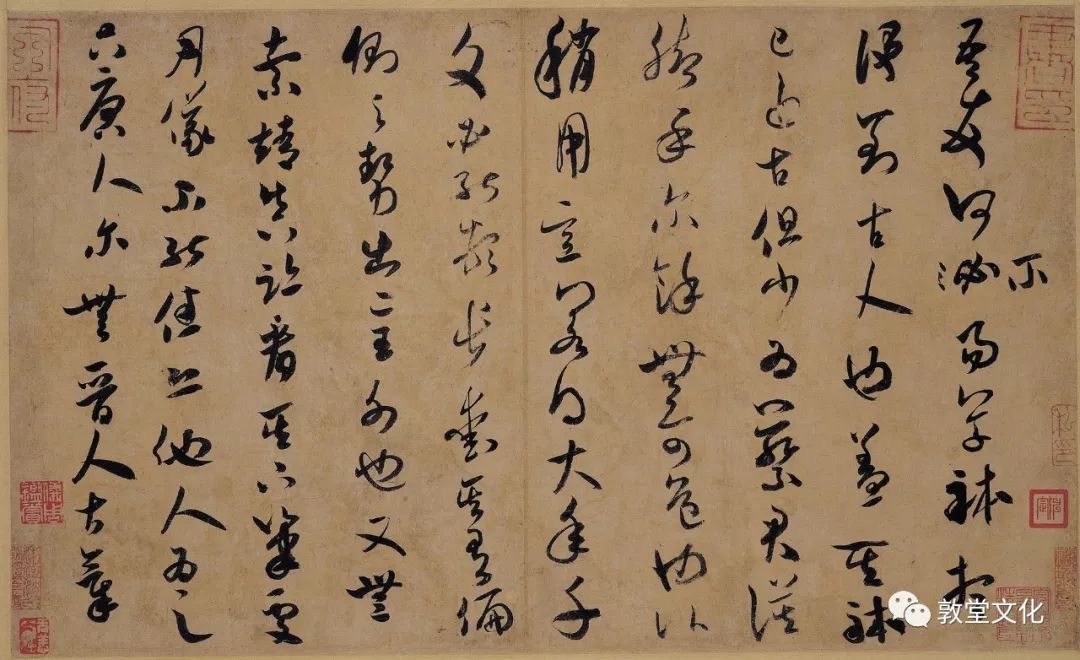

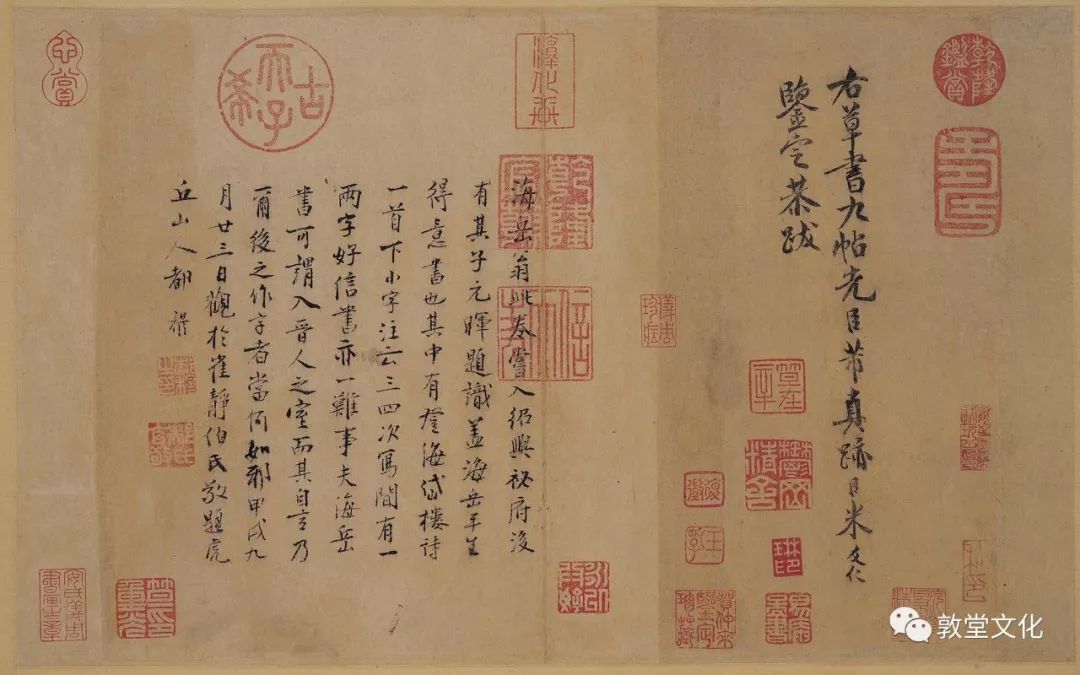

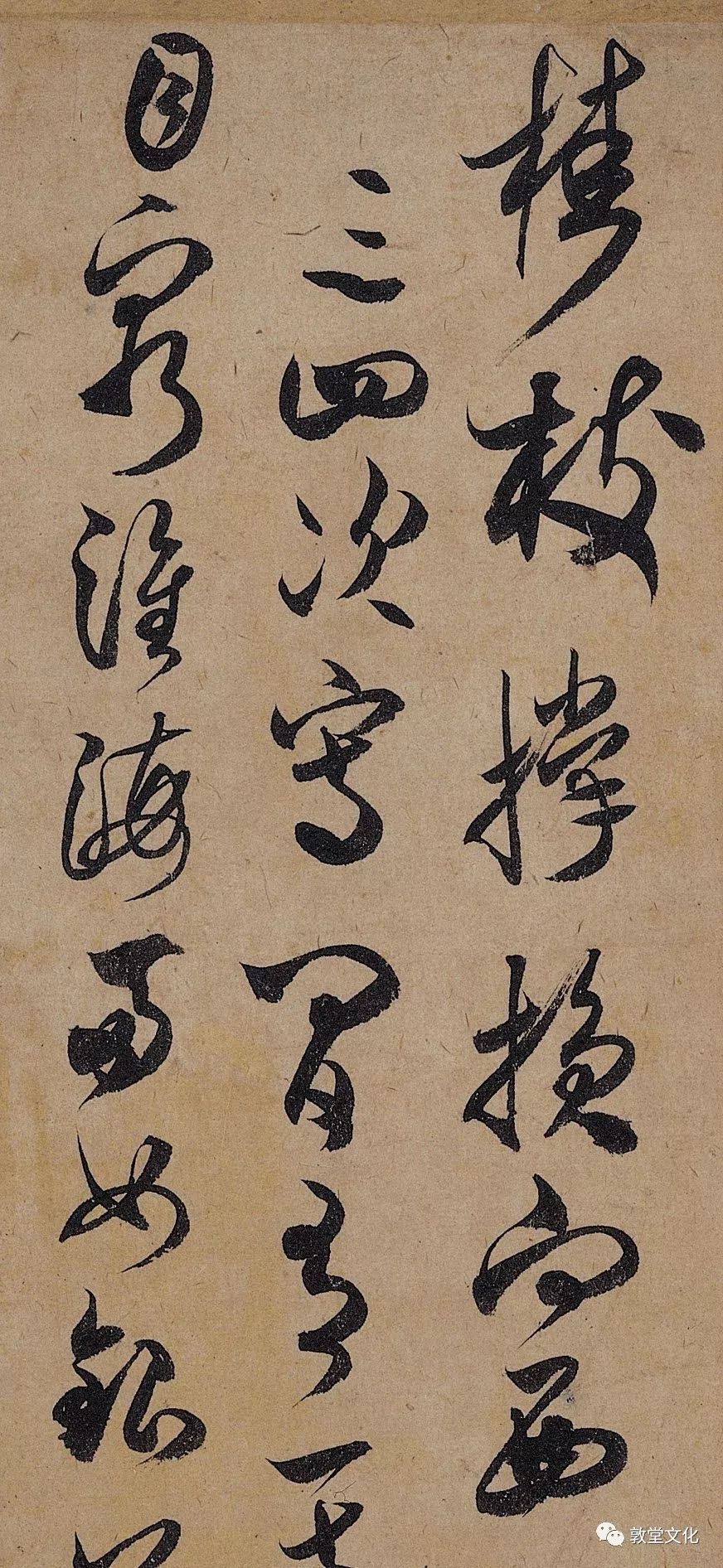

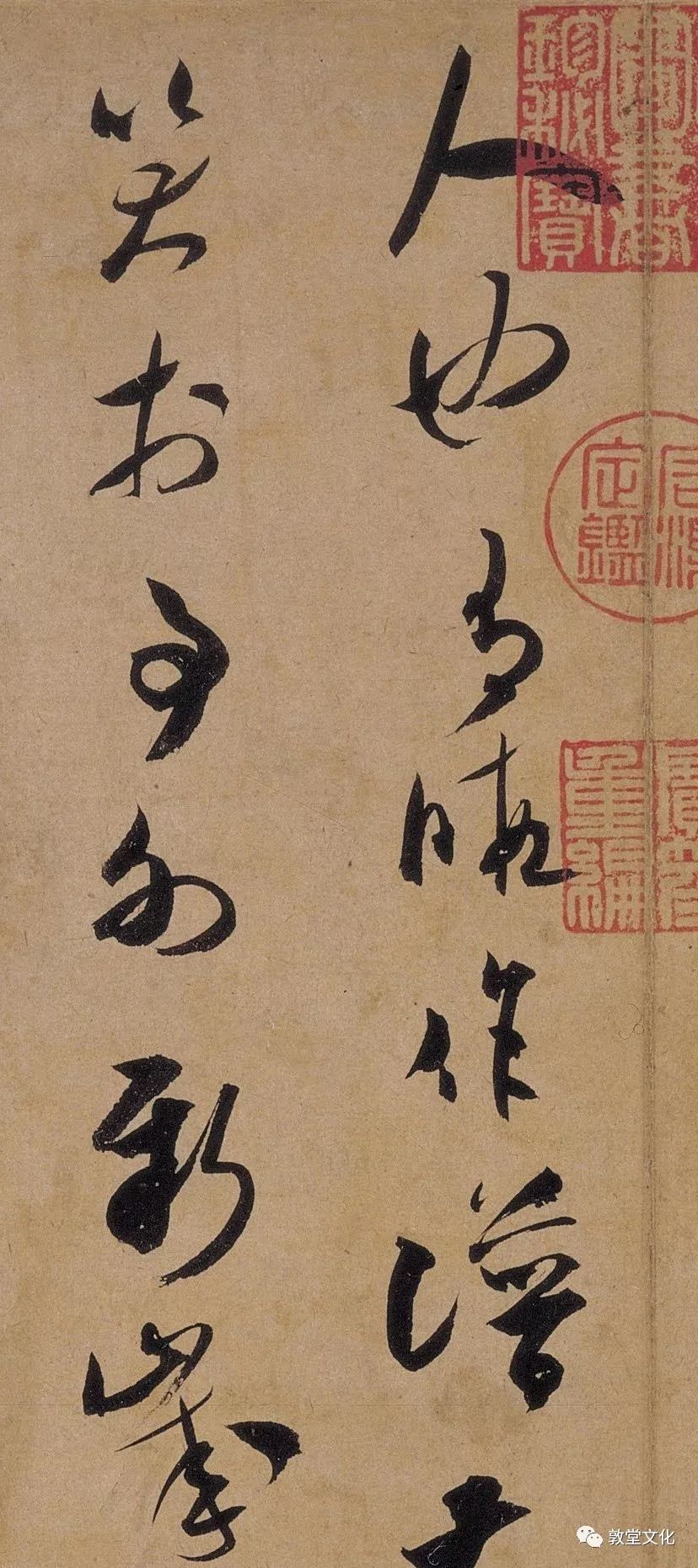

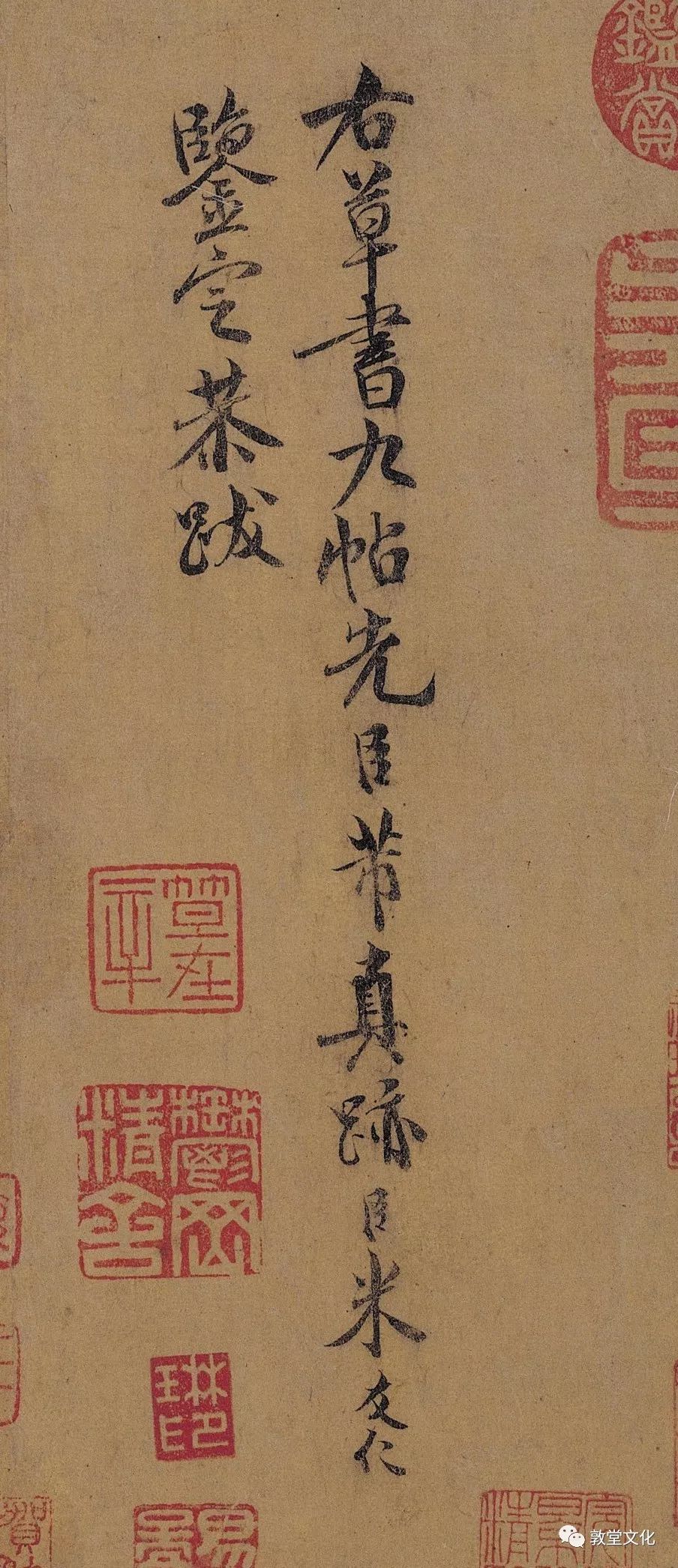

草书四帖 米芾 大阪市立美术馆

<

<

<

《草书四帖》(实为五帖),为米元章草书的代表作品,而至少在康熙年间,还有九个帖子,当时商家为了利润,将原帖拆开出售,后来内府先后只收入七帖。民国期间,《草书四帖》流散出宫,传入日本,现归大阪市立美术馆藏

草书四帖

局部

>

>

>

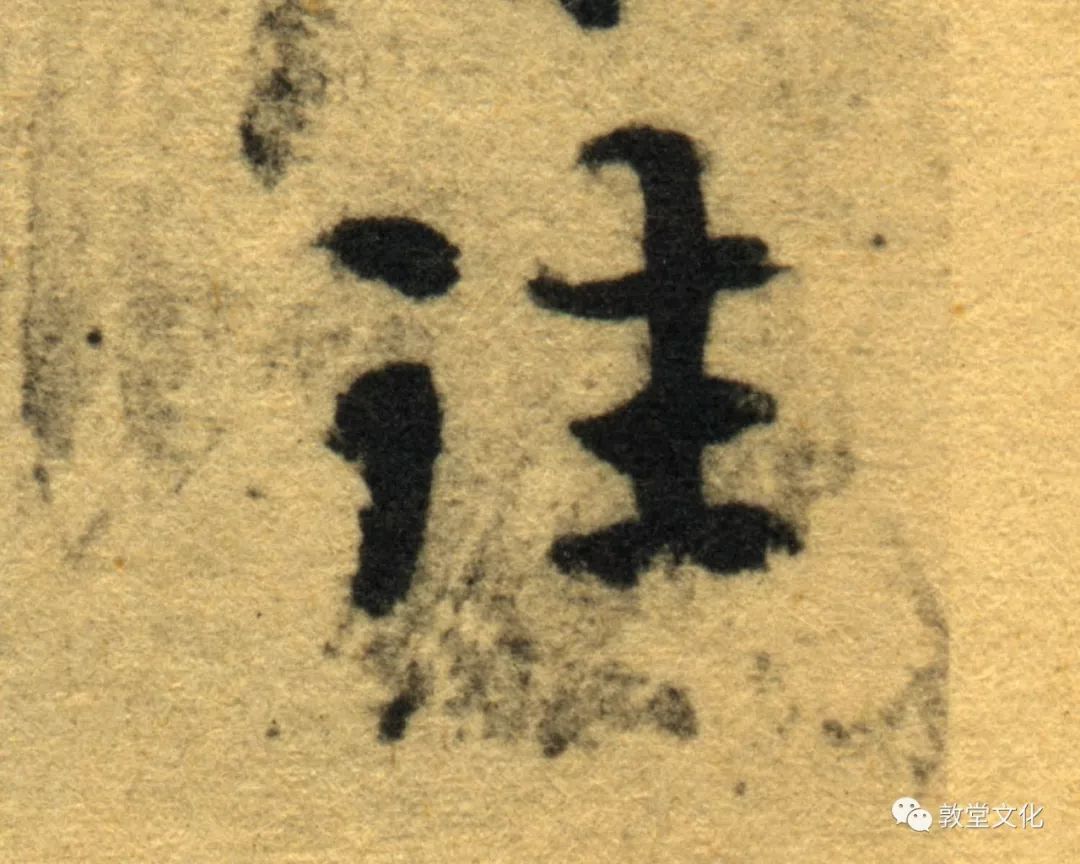

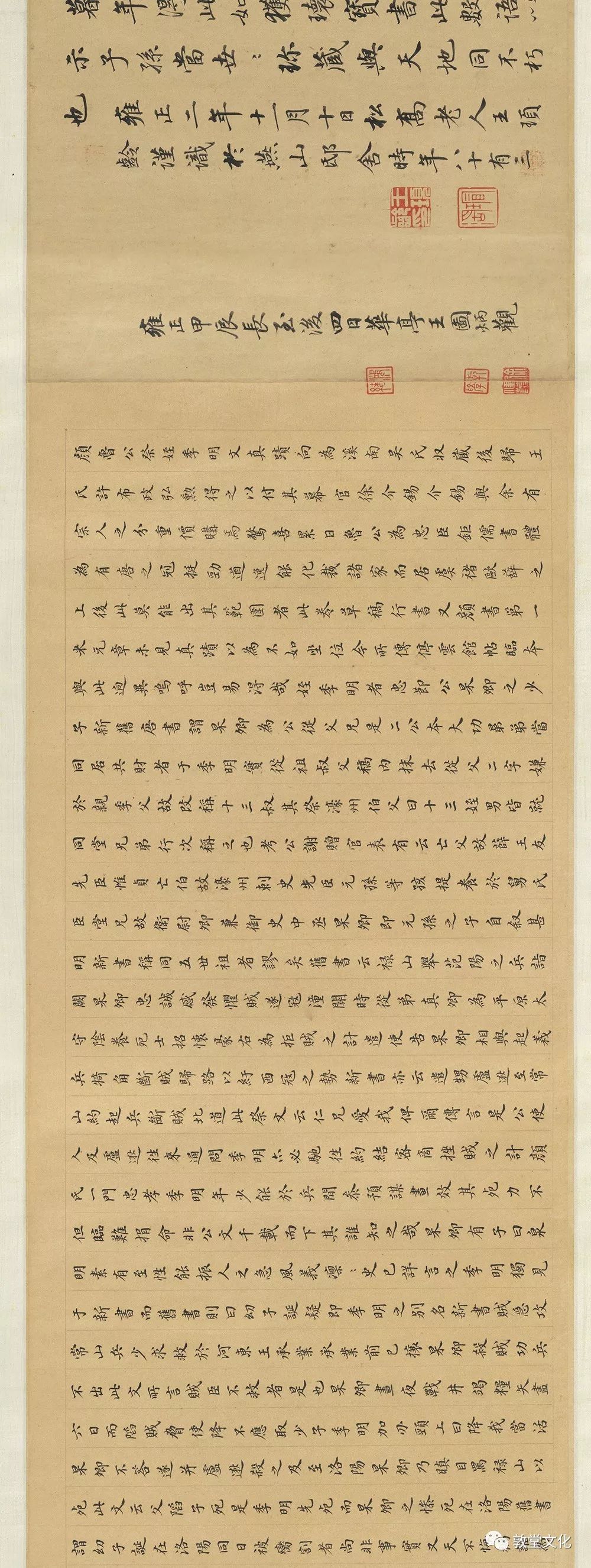

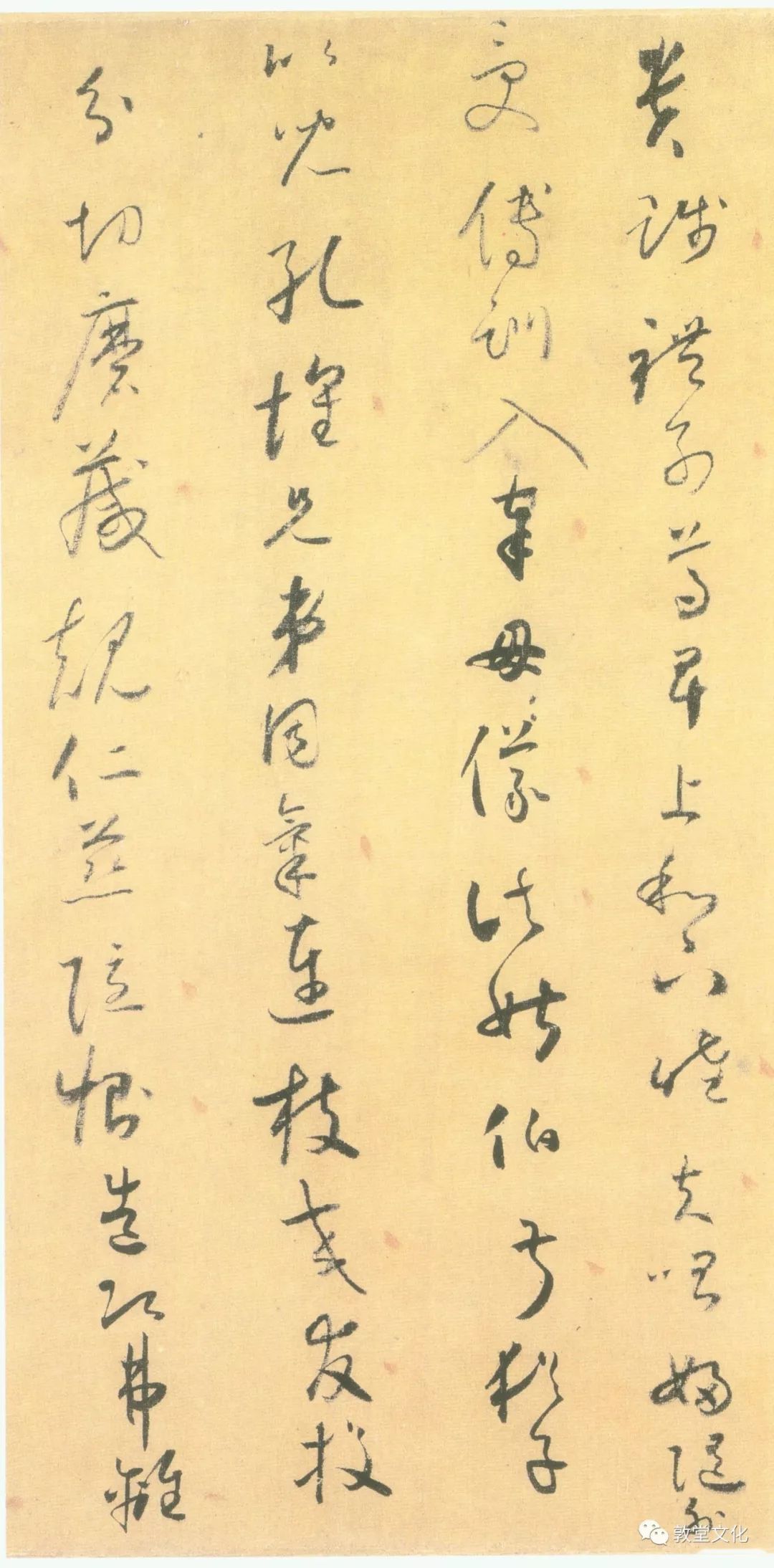

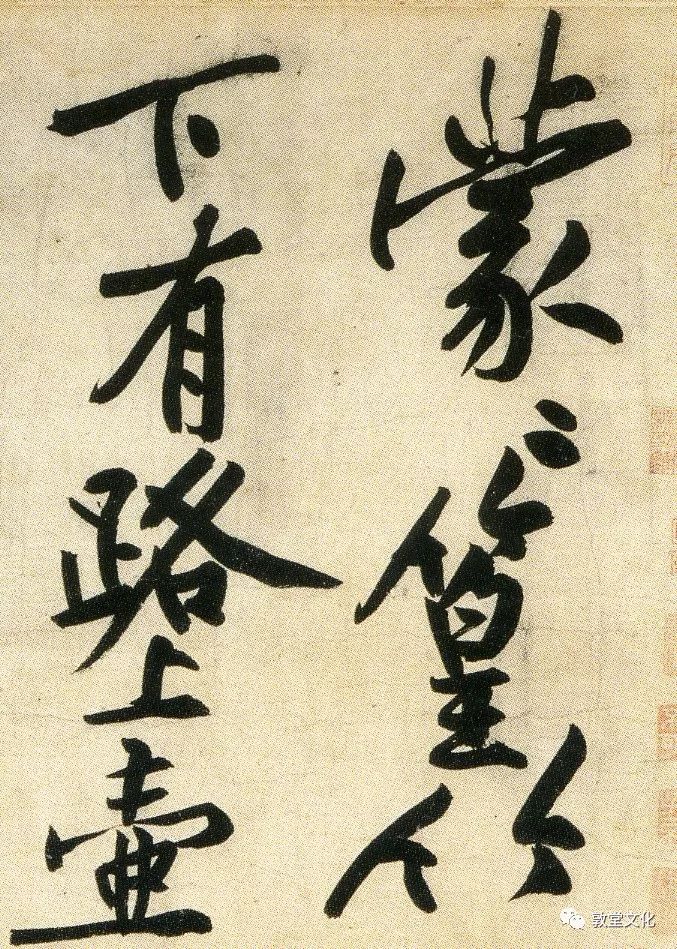

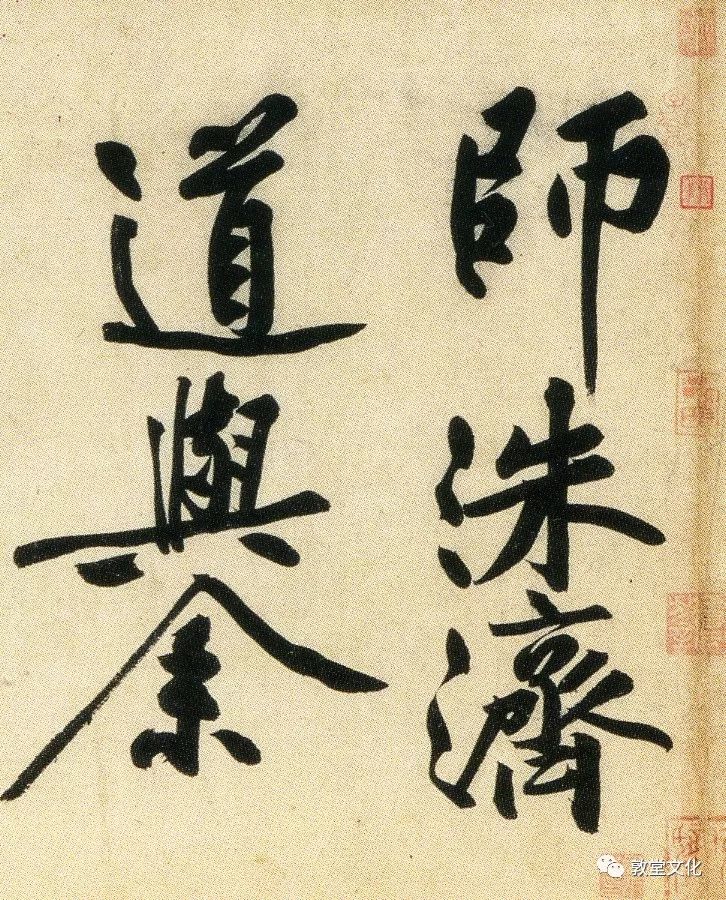

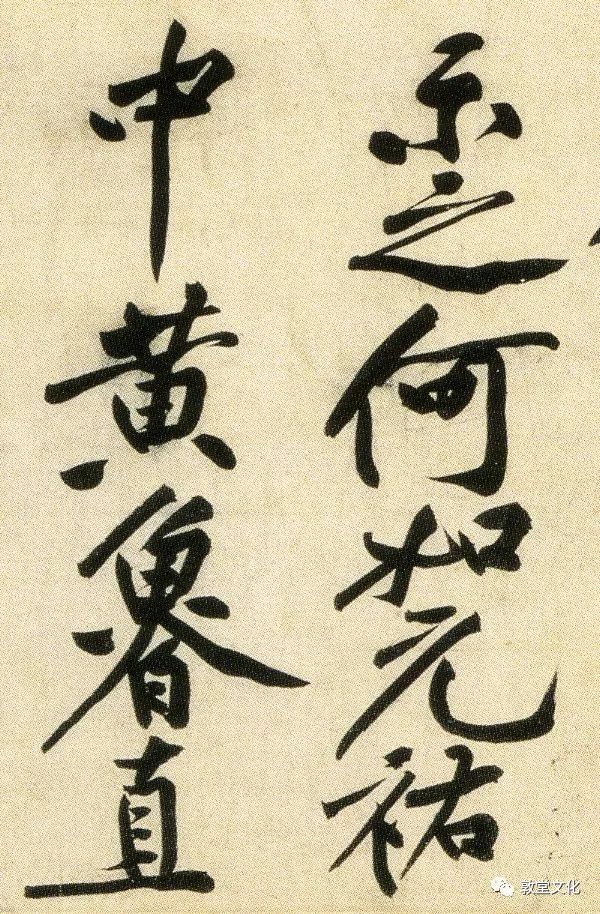

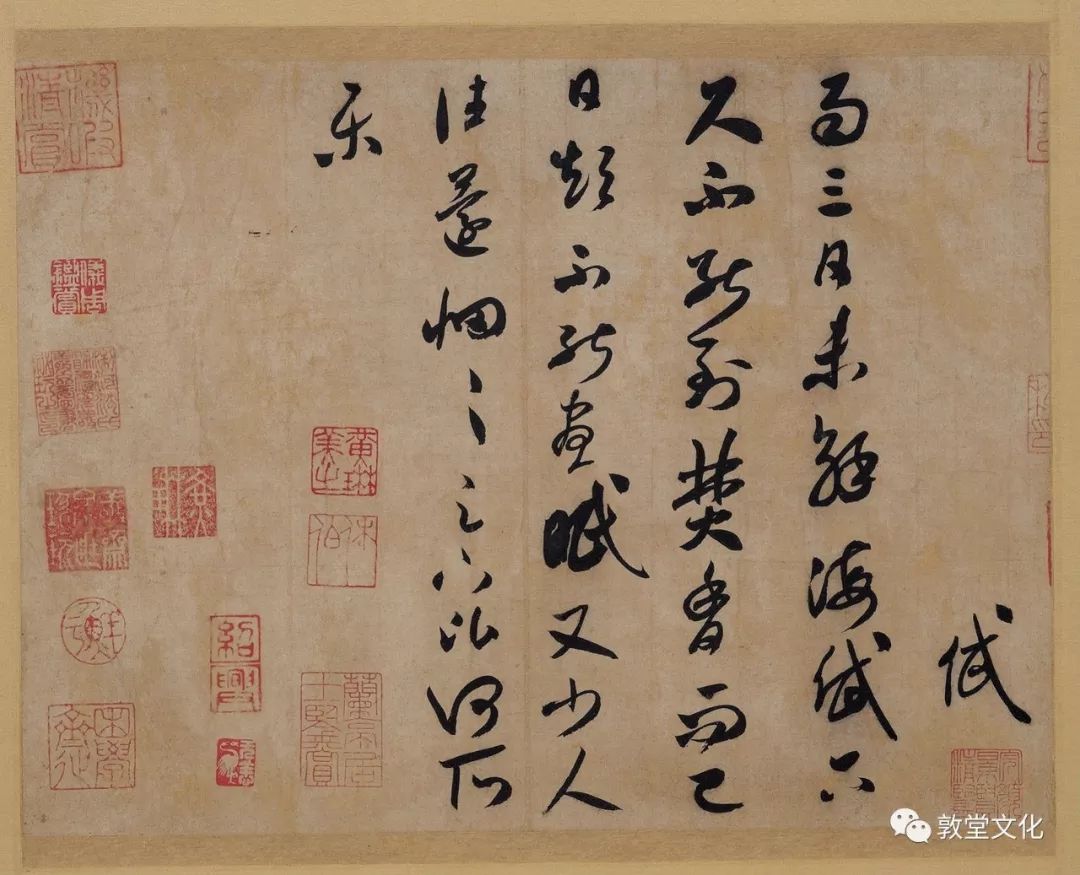

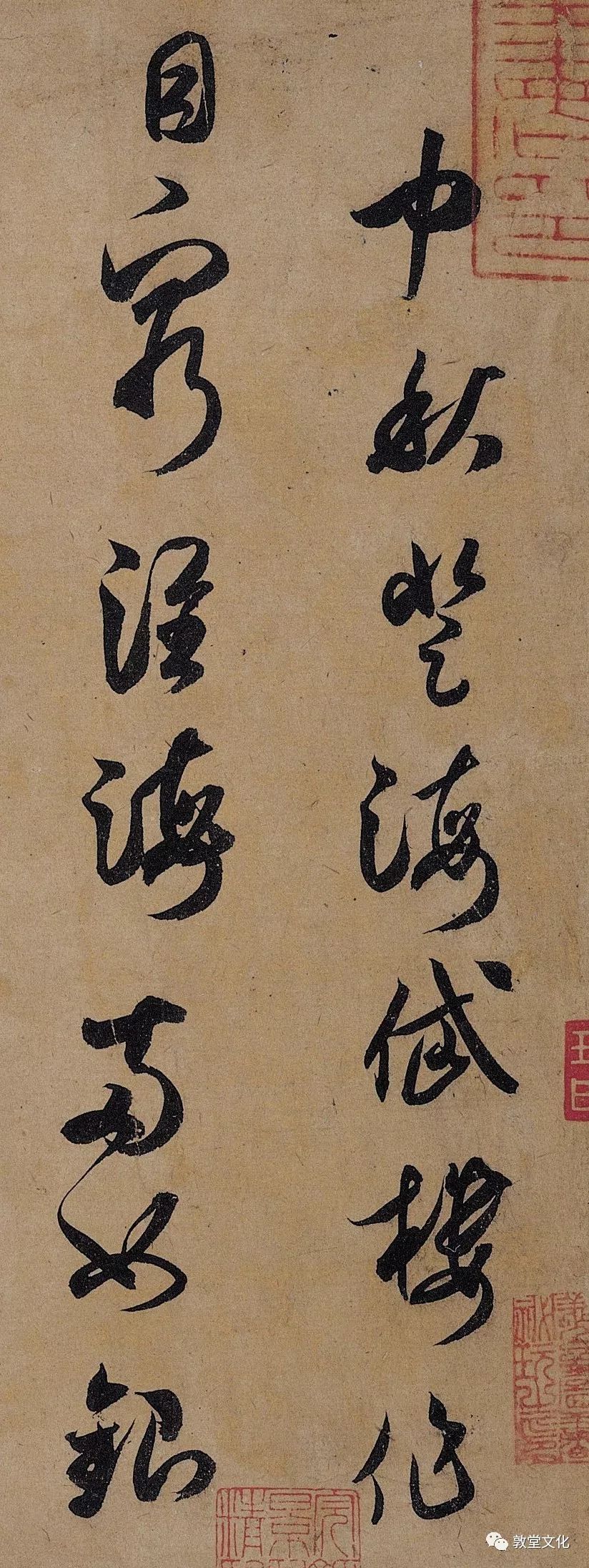

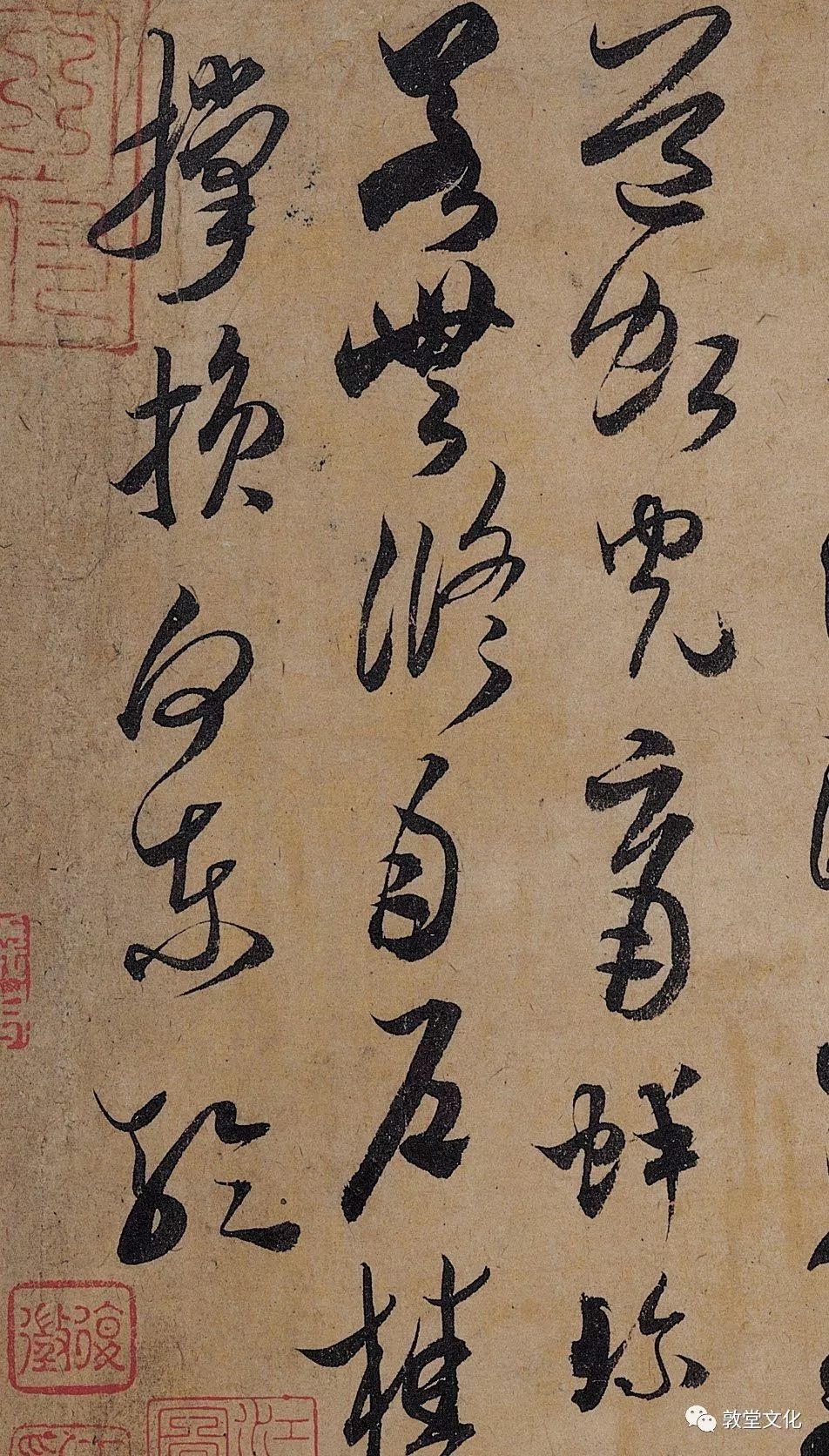

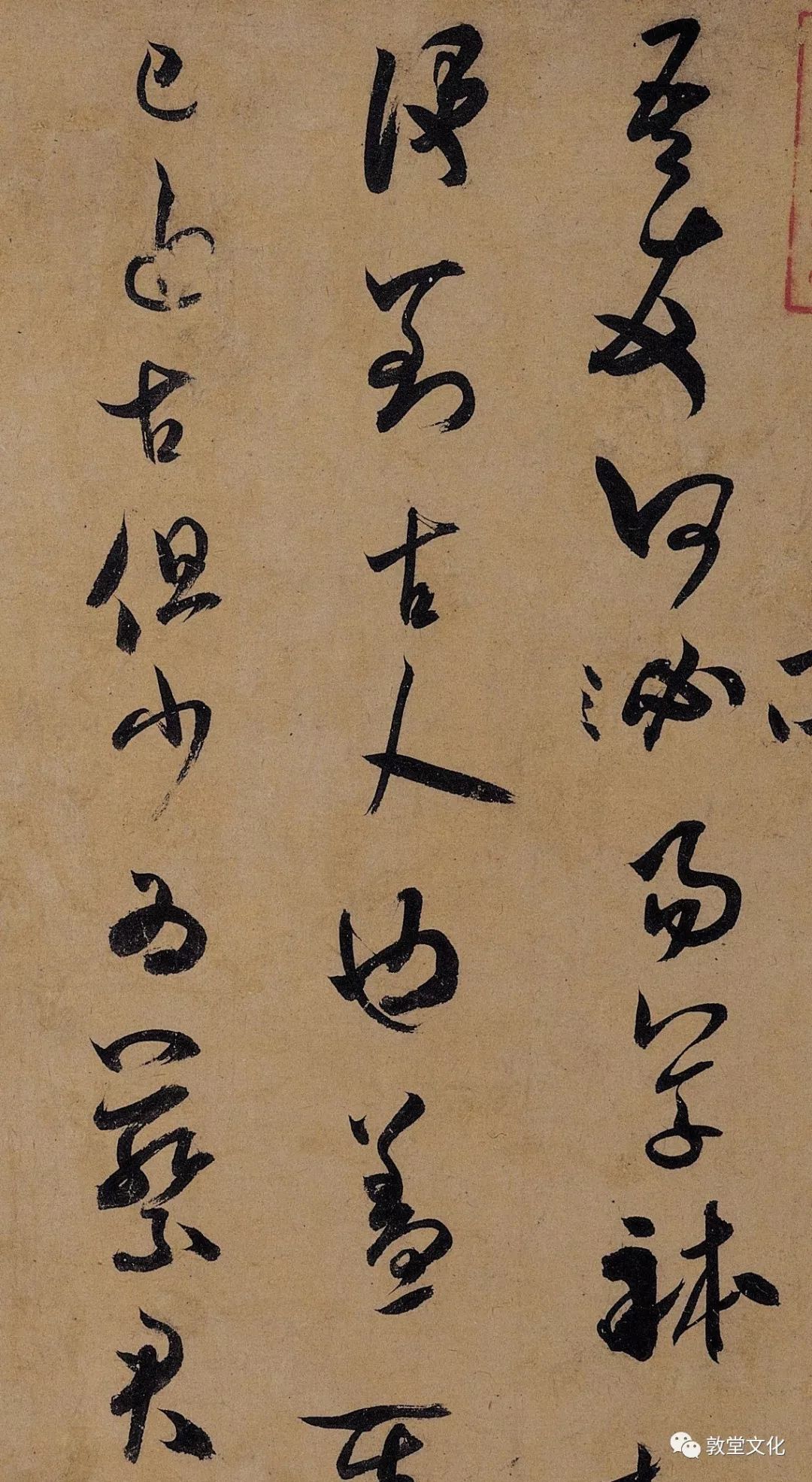

行書虹県詩巻,米芾,东京国立博物馆藏

<

<

<

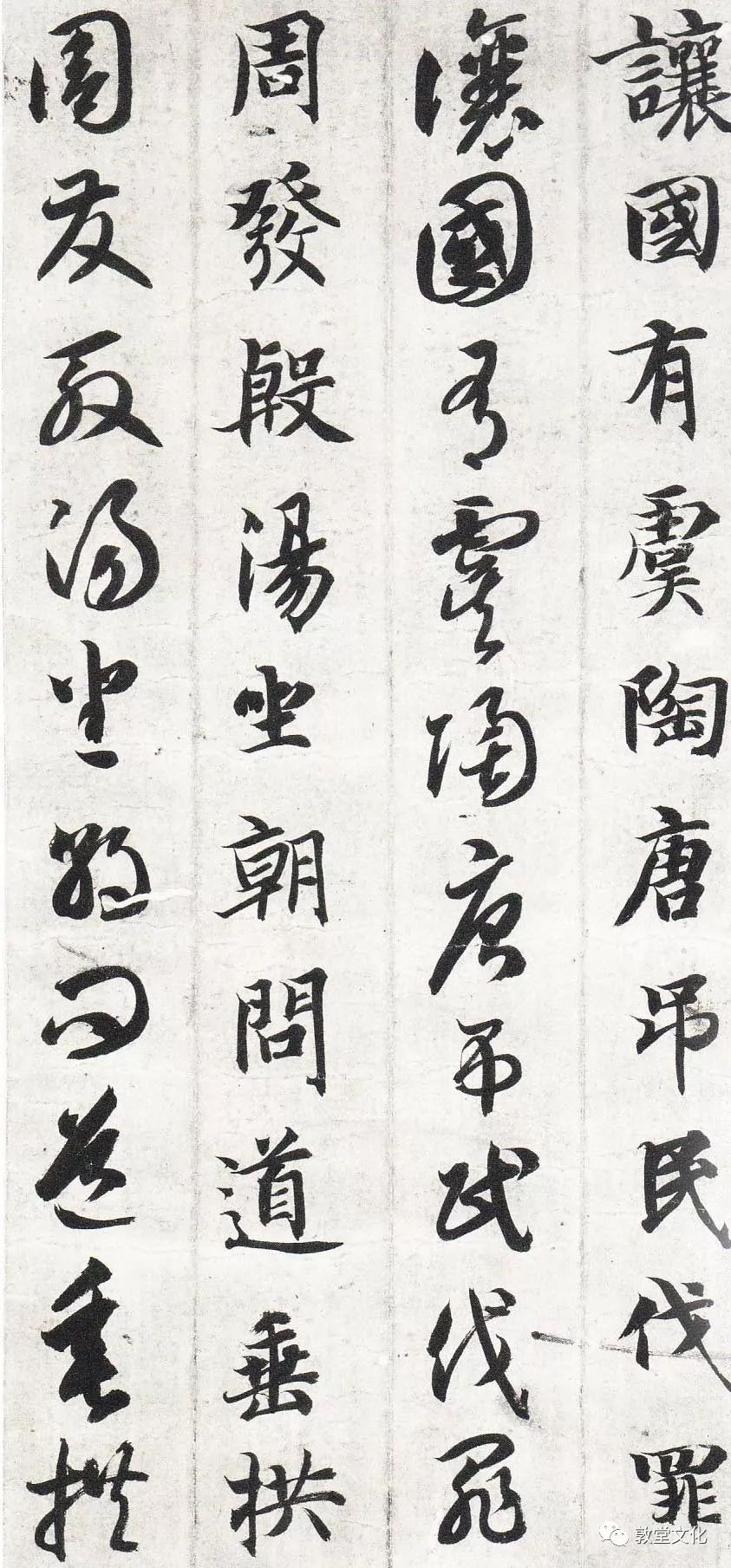

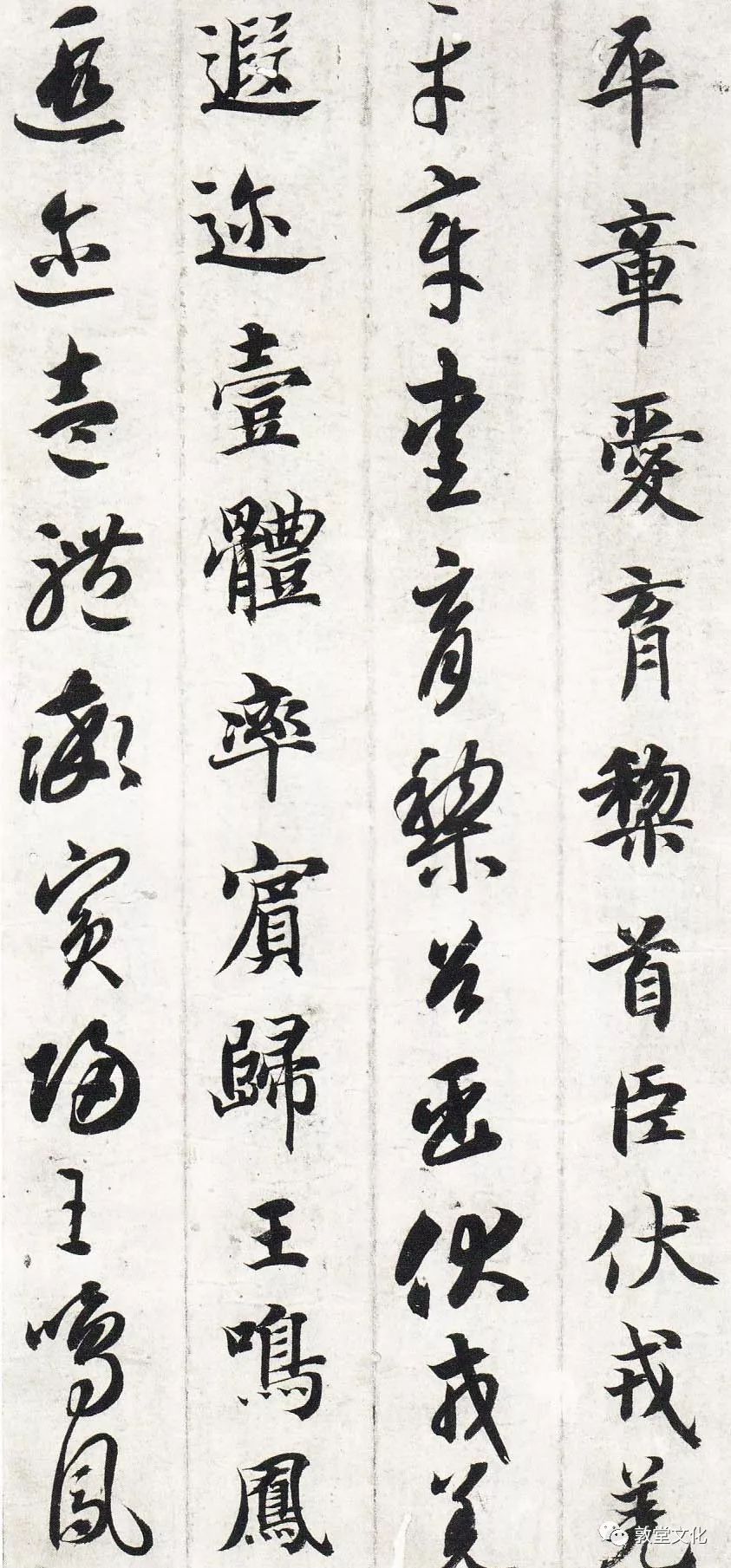

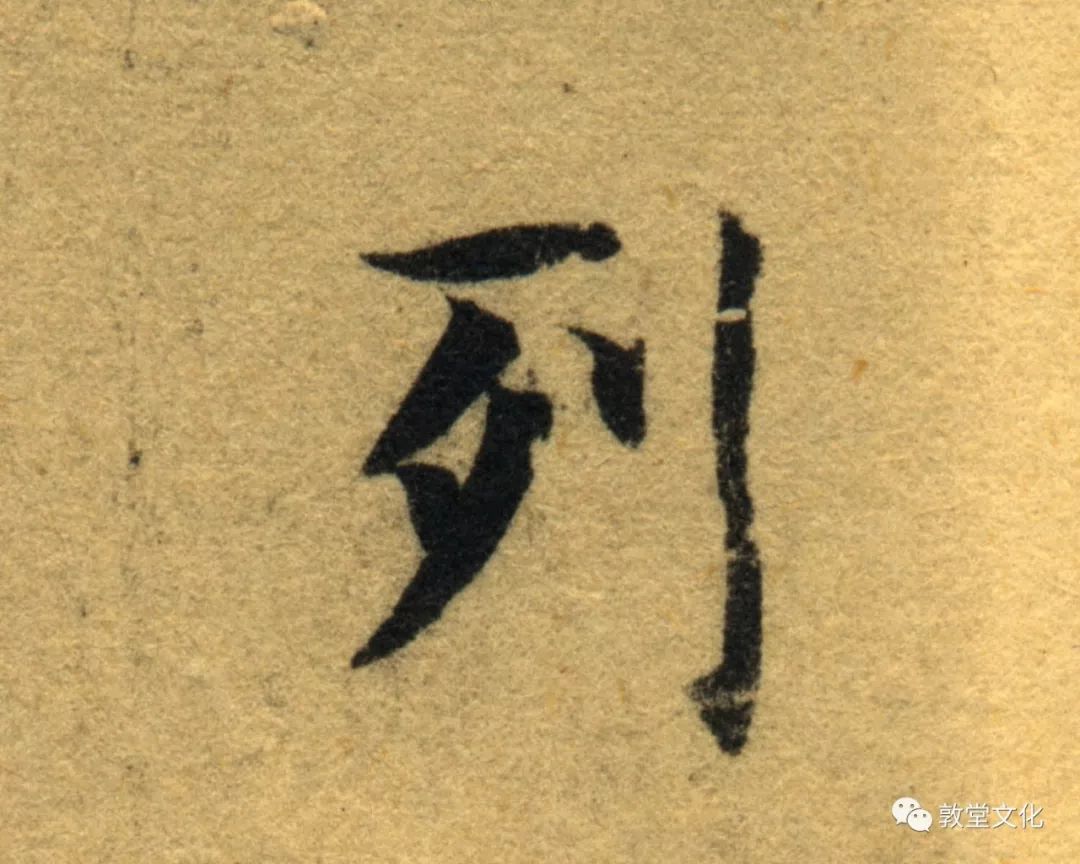

米芾的大字行书传世极少,这件虹县诗卷便是其中之一,而且又是米芾最晚年的大字代表作,因而十分珍贵。米芾尝自称其书为“刷字”,这一点在他的大字中表现得比较明显。

此卷内容为米芾途经虹县(今安徽泗县)时,挥毫写就的两首自作七言诗。纸本墨迹卷,共三十七行, 每行二、三字不等。