人类以及许多动物及昆虫的躯体,基本上都是“人造躯体”。而我们如何理解这些广泛存在但有时习焉不察的人造躯体之地位和本体论含义,决定着我们如何理解躯体之内外关系,以及如何理解自然与文化的复杂关系。活体容易变成人造躯体:通过一种血肉交融的熔铸活动,它们取得并利用了补充的客体,于是就能够让这些补充的客体像躯体器官一样发生作用。躯体器官能力不足,人造躯体是不是在努力替代,尽力增强其能力?

作为人造躯体的客体

文 | 【澳】伊丽莎白·格罗兹

译 | 胡继华 何磊

物与躯体,互为二极,躯体与物彼此延伸,二者互相蕴涵:知觉有两脑,一同在思考。两个脑袋的知觉,便是大千世界。

——布莱恩·马苏米:《虚拟的寓言》

在前面一章里,笔者探讨了人类技术造物与人类的策略与目的行为脉络之间的关系。在物质世界之内,通过对世界之方方面面与林林总总的要素进行技术控制,我们便将大千世界凝聚为各种各样的客体。在本章中,笔者意在探索我们同物质世界诸种力量和各种性质之间的关系,不过范围更加狭窄,仅限于这些关系之次要部分。那些互相贯通、彼此合作的关系,赋予人造躯体的对象以特殊风貌。它们作为物质世界之构成部分,我们却有能力将它们据为己有,使之顺应躯体的生命实践与生命体验。笔者探赜索隐,认为这么一种躯体妙就妙在能够自我扩张,将一切都包括在其最为隐秘的活动之中:外在的惰性对象,人造躯体的延伸物,人工制作文化习得而非有机体演化而来的器官构造,如此等等,无不囊括其中。

躯体有能力在人造躯体上延伸,有能力以前人意想不到的方式同客体相连,有能力将客体融入躯体活动,有能力在最为基本的意义上向社会历史生成。若干年来,笔者对躯体的这种能力梦系魂牵,难以释怀。还是达尔文高瞻远瞩,他看到了:至少可以说,在两个脉络清楚、结构有序的网络之外,任何活体都付阙如,无论是人类活体,还是非人类活体。这两个网络,一个系于个体变异,另一个系于自然选择。一方面,系于个体变异的脉络,调节个体之有机的生物性的发展节奏,协调并建构其躯体形态,制约和组织其发育、生长、衰老和败落的过程。诚如柏格森所论,这些过程体现了创造进化的积极创造力量,一切生命形式的内在冲动使之自我扩张,同其过去相较,它永远在节节向上,日渐丰富,趋于复杂。我们习惯于将个体变异理解为一种存在物的遗传特殊性及其在生理学独特性上的表现,这种特殊性及其表现在个体生命实体之中臻于至境。另一方面,系于自然选择的力量脉络,调节着与躯体之外事物的关系,与同类同种或异类异种的其他躯体建立了联系,但首先是同其变动的物质与空间-时间环境建立了联系。一具活体,二元构成。不过,并非在笛卡尔主义之中显山露水以后,西方现代哲学所猜想的那样,一具活体由心灵与肉体二元构成。相反,却像梅洛庞蒂所暗示的那样,一具活体即一个单一表层,一个简单平面,能够折叠、扭曲和翻转,因而不妨认为它有正面和反面,或者说它有内有外,是为两个彼此叠合和可以重叠的网络层面,且在不断变化,动静无方。分开两面的,是一层相当稀薄的多孔液囊,一层皮囊外衣,一种生物肌理;而连接两面的,是实践、行动和运动,其中介则是摄取、消化以及行为。

如果说,躯体的生物力量,有它自己的激情与行动、定向与驱动、活动与过程。它要求一个外部世界激发,从而开启内在建构。那么,躯体之“内在性”本质何在呢?如果说,有一个由事件、行动和关系构成外部世界,既宽厚仁慈又凶险叵测,不仅影响和改造了内部世界,而且还建构和完善了内部世界。那么,这是一种什么样的外在啊?人造躯体的血肉成型不是什么稀罕事儿,也不是什么孤立绝缘的现象。倒不如说,它遍布于一切文化生命之中,无论是人类生命形式,还是更加宽泛的动物或昆虫的生命形式。为了创制、寄居以及改造其社会环境与自然环境,一副躯体,一个“主体”必须何去何从?如果说,关系脉络和周围事物刺激和改造了寄居其中的躯体,无论是个体的躯体还是集体的躯体,从而构成了它们的外部环境。那么,这种“外部”环境究竟是指什么呢?最后,它们之间的关系在将来会发展成为什么呢?

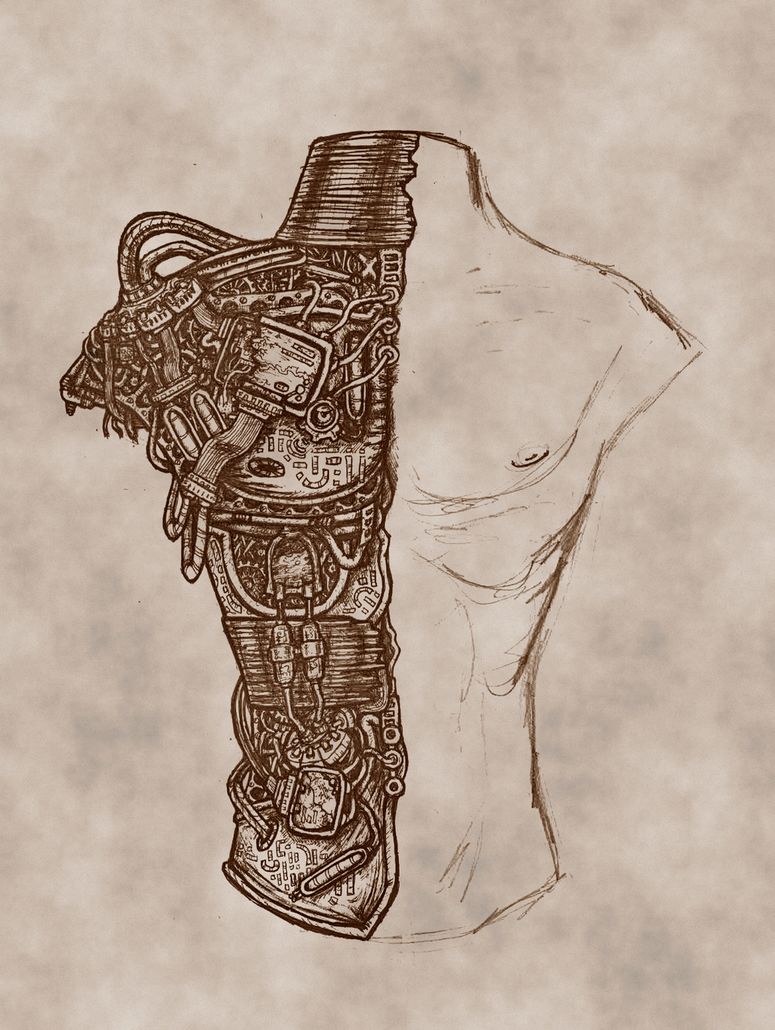

人类以及许多动物及昆虫的躯体,基本上都是“人造躯体”。而我们如何理解这些广泛存在但有时习焉不察的人造躯体之地位和本体论含义,决定着我们如何理解躯体之内外关系,以及如何理解自然与文化的复杂关系。活体容易变成人造躯体:通过一种血肉交融的熔铸活动,它们取得并利用了补充的客体,于是就能够让这些补充的客体像躯体器官一样发生作用。许多生物运用工具、装饰和器械来增强自己的能力,提高自己对异性的吸引力。灵长类动物一般善于使用棍棒、石块和其他现存的物件来达到不同的目的。鸟类与昆虫也用种子、羽毛、各种闪光的物件、植物根茎等来自我美化,吸引同伴,建造和装饰自己的巢穴。是不是因为它们的躯体匮乏,而需要在躯体之外延伸,用人造的替代器官补足这种匮乏呢?人造躯体之所以有用,是不是因为躯体有所不足,而必须用外部或外在的物件来替代它呢?躯体器官能力不足,人造躯体是不是在努力替代,尽力增强其能力?以实践理性为范本,我们能否认为,人造躯体就是代用器官,去复制、模仿和替换那些失去或伤残的肢体和器官(假腿,眼睛,隐形眼镜,细菌培植,轮椅,补牙,如此等等,更不必说当代日渐精致的发生在皮层表面的化妆术了),以便让躯体依然按照预定的行为模式或表演标准而发生作用?依据这么一种理解,人造躯体之组织,仰赖于实用、方便与需要:躯体及其功能被视为预先设置的表演能力,预先给予的运动行为的可能性,而人造躯体修复了这些功能与实践,使之成为一个结构翻新但部分为人工所造的有机整体。人造躯体还原为躯体的特定外观,使之能完成那些在别处因伤受损的运动与活动。

反之,我们能否认为,人造躯体更应该被理解为审美的重组和增殖,作为一种创造性的结果而超越甚至敌对于实用需要而发生作用?显然,化妆易容术有一条原则:“顾客”并不需要胶原质、硅酮油、防皱霜等等,但又希望这些东西能使他们更“漂亮”、更“年轻”、更“性感”。人造躯体是不是增益过度,而显得比现有的肢体和器官更有能力、更能完成不同的动作?从词源学上说,一副人造躯体对于一副已经存在的活动躯体,只不过是一种“补充”或者修复而已。然而,同时我们也不能认为,人造躯体确认了一种预定的可能行动范围;相反,应该认为,它开启了前无可能先例的行动,创造了躯体的新行为、新品质和新能力,而非置换或者代替失去的或伤残的器官。不是将人造躯体的血肉成型理解为一种现存躯体意象之完成和终结,以及躯体所联想和期待的实践之最高境界;而且确实不能将人造躯体看做是一项既定蓝图或一种理想境界或一条基本规范的具体成就;相反,它只能被理解为新品质与新能力的凸现,不仅在意料之外而且也不在谋划之中,可遇而不可求。用柏格森和德鲁兹的话说,无论如何,我们再也不可以将人造躯体视为一种可能的实现能力了。相反,人造躯体可能将自然躯体所无法自在拥有和自在实现的虚拟性变成现实,还加上互相变形,既改造被修补的躯体,又改造修补它的物件。略微缩小一下问题的范围,我们可以问:建筑、化妆、服饰、食物以及艺术,是否都是活体通过适应客体而自然地延伸?它们是不是散朴为器(denaturalization)、人文化成(enculturation),构成了一种永无止境和生生不息的社会化运动,从而导致了人类或生命形式的转型?在这些问题当中,最为吃紧的,是要更加明确地理解自然与文化之间的多样关系:文化是不是对自然的补充?人造躯体是不是对既定的具有特殊功能的生物躯体的补充?文化是不是对自然的暗暗摧毁和逐步替换?

弗洛伊德和以弗洛伊德学说为基础的心理分析理论,认为人与客体的关系是一种延伸关系:人类对于客体世界的把握相当脆弱,岌岌可危,但通过占有衣物、盔甲、居所、工具和诸种技艺,人类拓展和巩固了自己的势力范围,不仅加强了躯体能力,而且首先是延伸自我的力比多范围,从此生命力到处蔓延、上下贯注。创造自我,增益自身,威仪赫赫,人类不只是手到擒来,而是以君王自命。按照弗洛伊德之见,“人类”几乎成了一个“人造的神”,发挥了一种全能的幻想,想象躯体逾越物理、地理和时间的直接存在处境而自我延伸。当躯体征用了大量的工具性补充物,提升了在世界上的地位,拓展了存在范围,自我(至少是其理想状态)就被无限放大,趋向于妄自尊大,自诩为神:“人类利用一切工具来完善他的运动和感觉器官,扫清行动道路上的界限。动力将巨大的力量置于他的掌控之下,像他的肌肉一般,可以用于四面八方;因为有了轮船和飞机,汪洋大海和高天长风都阻挡不了他的运动……人类,俨然成了人造的神。当他配备一切辅助器官时,他真可谓赫赫威仪,气壮山河,可是这些器官并没有化入他的肉身,还不时给他制造许多麻烦。”(Freud 1929,90~92)

弗洛伊德认为,人类可借人造躯体来延伸的能力,提升并拓展了其躯体的占有范围。他使用工具,便能超越自己;人文化成,天道弘扬,天理昭昭,至少也让人类幻想,有朝一日抵达一个未来,其躯体形式所向披靡,任何障碍也阻挡不了其前行之脚步,而且其躯体也被看做是可以臻于完美的工具,可能用人造替代物渐渐地取而代之。弗洛伊德所构想的人造躯体,让人类幻象环生,以为能够控制自我、控制客体、控制欲望。此类幻象之所以虚幻,因为它佯称人类在根本上不仅依存于躯体形式,而且通过特殊的躯体形式而展开辨别认同。他脱胎换骨,天性弥散,而对于因此而被增益的躯体,却不是没有困扰与反弹。弗洛伊德认为,人类天性由于人造躯体的夸饰炫耀而被延伸,同时也因之散朴为器,化性起伪了。人造躯体的器官并非“自然”生长,而是人为制作,它们改变了被补充的躯体,也许主体还浑然不觉,其后果又不可收拾。人类根据一己之私念,来改天换地,洗心革面,自己却浑然不觉,佯作不知。自我改造以至于面目全非,他本人也散朴为器,本性尽失了。天然器官与人造器官之间的界限几近模糊。在这个过程中,世界通过制约其物质资源而增益人类,因而成为主体之乐土、主体之王国。更有甚者,即便人类在这片乐土上活得并不惬意,他依然我行我素,将它据而有之,制而用之。

柏格森所见略同,也充分肯定这种根本的人造躯体性质。不过,这种性质不是自我的专有,也不是主体的优势,而属于一项动力、一种取向,寄寓于主体之内,蕴含在理智之中,同物质的创制发明、同现有之物的御用,紧密相关,持久连接,而且出乎意料,前途未卜。理智根本就是人造躯体。因为它善于攫取母质而为己所用,因而它自我创制,仿佛真实无伪。事实上,创制发明超过生物时速而加快了变革的速度,因为外在工具被发明出来并用于特殊目的,现在被化入肉身,以指数增长的速度转换变形,比单纯的生物演化本身速度更快、方向更明确,变化也更为集中。我们改造和发展工具与器械的速度,与我们改造和发展躯体形式的速度相比,几乎不可同日而语。柏格森悉心辨识,区分了两类工具。一类工具是躯体的构成部分,他认为必须被理解为本能,本能却不是预成的行为模式,而是按照躯体运动之可能性而以特殊方式运用躯体的趋向。另一类工具,则在躯体之外,需要创制,需要习得,需要文而化之,代代流传,要求经过学习和训练才能使用。这些工具乃是理智之成就,将在实践上催生以及控制环境的选择要素。本能和理智都是进化的后裔,乃是进化形式两脉不同传统的产物,一脉在昆虫身上达到顶点,此乃本能,另一脉在脊椎动物身上臻于至境,此乃理智。物质环境的改变,恰恰意味着创制发明以及风土人情、社会生活、人文历史对于生物本性的干预。反过来,生物本性也通过培育和发展理智而为这个过程铺就了道路,准备了先机。

本能,属于昆虫进化之脉络。它在躯体类型学所规定的各种运动和行动能力之中发现了已经给予的工具与器械。一方面,这些工具是给定的,不可更改,但通过天演之法而独一无二地适用于客体,在漫长的时间中,几乎毫无改进,而导致了进化的巨大成功。另一方面,这些工具僵化刻板,不可改变。飞蛾投火,不可抗拒,是为这些本能工具在致使昆虫遭遇灭顶之灾时发生作用。除了同它们共同进化的对象之外,对于其他事物它们没法分辨(Bergson 1944,140)。

反之,理智属于脊椎动物进化之脉络。在理智之中,被打造出来的工具远非完美无缺,而是必须付出巨大的努力来适应它们。只有当其常常能够被置换而不必引起巨大的物种形态动乱之时,它们才是完美的;一种更天才的设计形式和一种更灵巧的改造母质的能力,即可轻而易举地替换它们。柏格森说了一段名言,在前一章中,笔者已经引用:

……理智营构之器具则不然,乃是一种未达至境之器具。竭尽劳苦,器具之工价也。概之,此等器具频添扰乱,放荡无羁。由无机之原质所出,其不避任何形式,服从一切意欲,救生命之物于一切新出之困境,赋予其无止境之权能。劣于当下有求必应之天然器具,其优长更显,别无强求。首要之处,本为存在之营构之物,反因应于存在之天性;求其再尽其能之时,反授之丰盈机理,成一人工官能,以伸展天然机体。所求得满足,满足生需求。故而,不若本能,封闭生灵自动运转之行为之环,理智开启活动之辽阔领地——受动而渐行渐远,造化则愈是自由。(Bergson 1944,140~141)

同弗洛伊德相比,柏格森的人造躯体生命方向理论更加复杂、更加玄奥,但在某些方面二人却所见略同。弗洛伊德认为,人类将外在客体纳入自己躯体控制的轨道,使之服从于天工自然未加修饰和未被补益的躯体所既定的躯体形象,从而自我延伸,以西施面镜的方式来接近世界,顾影自怜。这些外在客体便转化成为人所用的客体,同时人也因之而显赫壮大。然而,这些客体却被削弱了:它们再也不是树木、塑料和矿物,而变成了假腿、假臂和镜子,只能根据它们对于人类的益处和关系来衡量其价值了。即便人类已经丧失了自我控制的能力、丧失了躯体技能,他们仍然会让这些客体为己所用,从而主宰它们。柏格森说,生命不但在生命之物中而且也在人造客体之中催生新的能力,从而自我延伸。在他看来,因观者之知觉和观者之实用,这些客体总是被弱化了,其多重面目被删繁就简,被弱化为那些只能为生命所汲取的性质。同理,客体曾经深陷物质世界,在繁复关联之中不可自拔,当它被解救出来,就被赋予了新的品质、新的能力。也就是说,被赋予了在其既定形式上缺乏的一种虚拟性。理智赋予客体以“虚拟性”,却“盗取”了其中被认为有用有益的全部性质。而今被转化为人造躯体的生命之物和客观物件,在进行相互改造,通过彼此互动而经历一场全然不可确定的生成演化。生命之物改造了无生命之物件,这些物件又反过来改造了生命的范围,提供了更多的可能性。义肢,甚至作为对血肉肢体的替代,也唯有通过躯体-幻影才能发生作用。躯体-幻影又因躯体的创伤或截肢之苦而成为毋庸置疑的存在。幻影之功能,乃是虚拟,在躯体活动和运动之中变成了现实。然而,义肢诱发了另一些现实化过程,创造了不同的潜能,产生了远远大于有机肢体所能具有的虚拟性。它“感觉得到”同有机肢体迥然不同,而且其幽灵一样的属性使之偏离有机肢体的功能。比如说,它可能产生穿越之感,就好像正在穿过某种坚硬的物件。义肢既替补了某种匮乏,又是一种盈余的产物,正如躯体持续不断地活动,在越来越广大的网络上同其他物件构成越来越大的关联。

我们必须将人造躯体的延伸限制在无机物或惰性母质吗?其他生命之物、文化制度和社会实践是否也可以如法炮制,被视为人造躯体呢?一种病毒对于它的宿主是不是人造躯体?在蚂蚁群体之中,奴隶蚂蚁对于主人蚂蚁是否也是一种人造躯体关系?语言是不是人的人造躯体?建筑与艺术是否满足了居住者或创造者的需求,正如蜂巢或鸟巢满足和逾越了蚂蚁、黄蜂和蜜蜂的需要?这些问题清楚地说明,内与外、物件与人造躯体、自然器官和人造器官、躯体及其补充之物之间的区分,并非像表面上显示的那么经纬分明,而它们之间的界限,比外在物件之纯粹补充或添加所意味的更加稀薄稀疏,也更加具有创造性。

以建筑为例,更能说明人造躯体之增补的深远意义,比如德鲁兹和居塔里认为,建筑乃是人类进化史上破天荒的创造,乃是原始的艺术形式。遮风避雨,彼此交流,互相联系,此外人类还有种种社会需要和生物需要。建筑是不是这些需要的实际满足?或曰,建筑是不是引领生成而非维系人类存在的要素之一?我们说过,人造躯体可分两类,至少也有两类建筑,也同样不言而喻。一类建筑安置现存的需要,适应于躯体当下明确的需要与欲望;另一类建筑则引入了审美和实践的可能性,不过目前尚未存在,仍然有待人造躯体的血肉成型,尚未被融入人类需要之中。第一类建筑与现实的已然存在者协调,而第二类建筑主动接纳不可想象也不可承受之物,并为之开辟空间。建筑、衣食、住行,是不是利用我们周围的物质与物件来满足实际需要,从而自我延伸,让我们得以庇护保守,以及发展我们的属性?它们是否也能使我们脱胎换骨,成为我们未能确知之物?人造躯体既增补又催生,既确认一种业已存在的躯体组织,又催生新的躯体能力。这种模棱两可的意味,也是物质世界之于生命意识之模棱两可的意味。物质世界既是源头活水,又是边界限度,对于生命而言既是持久的动力又是必要前提。在其表面,生命苦心经营。与之对立,生命卓然独立,自我改造。弗洛伊德的学说和柏格森的学说,一唱一和,清楚地揭示:非生命之物,非人性存在,是不是生命之物的人造躯体?或者反过来,生命之物是不是用人造躯体增补惰性母质,是不是物质材料之最为精致的创制与自我映像?这依然模棱两可,难以定夺。

选自

▼

《时间的旅行——女性主义,自然,权力》

【澳】伊丽莎白·格罗兹 | 著

胡继华 何磊 | 译

点击阅读原文购买

《时间的旅行--女性主义自然权力》内容介绍:在格罗兹手上,时间或者绵延,不是一个虚灵的苍白的幽灵,而是体现在自然与文化之中,一种指向未来并且支配着自然选择、性别选择、法律实践、身份认同以及躯体修补技术之中的创造力量。时间具有内在的飘忽性,它作为一道人迹渺茫的秘境,保护者时间的不合时宜性。它唤起我们持久的好奇之心,而扰乱生命在大化之流之中的沉迷。但无论如何,时间如沙漏,执手已成云烟,我们制服不了这飘忽却铁定的力量。

点击可查看:

2017年,上河都做了哪些好书 | 年度总结

投稿信箱:[email protected]

-----------------------------------------------

读,就是不断地成为。

长按二维码识别关注