《山海经》中的异兽到底长什么样?

儿时课本中鲁迅先生的一句

“人面的兽,九头的蛇,三脚的鸟,生着翅膀的人……”

让我们对这些稀奇古怪的生物产生了诸多的想象。

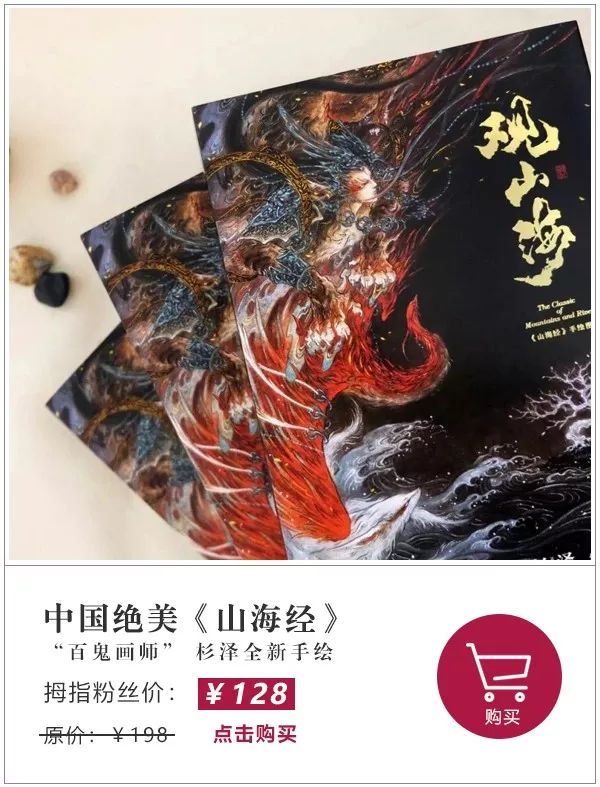

一直以来,市面上不乏优秀的《山海经》图文绘本,但今天小拇哥要推荐的这本《观山海》。

可以说是为华夏上古志怪传奇插上了另一种想象的翅膀,不禁让读者眼前一亮:原来《山海经》也可以是这样。

为什么要推荐一本《山海经》手绘图鉴?

01

《山海经》是我国流传至今体系最为完整的志怪奇书

儿时便将《山海经》奉为最心爱的宝书的鲁迅先生就曾说过:“中国并无含有神话的大著作,其零星的神话,现在也还没有集录为专书的。

我们要寻求,只可从古书上得到一点。而这种古书最重要的,便推《山海经》。”

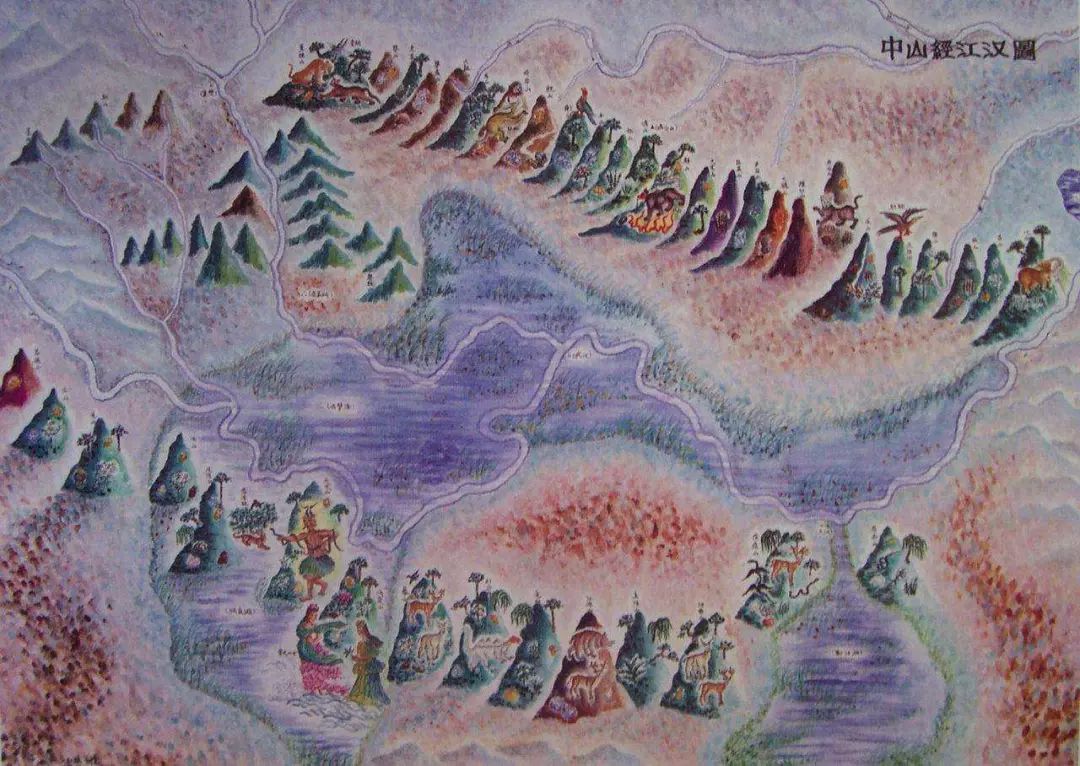

《山海经》共18卷,有《山经》和《海经》两部分组成,其中《山经》包括《南山经》《西山经》《北山经》《东山经》和《中山经》。

《海经》则包括《海外经》《海内经》以及《大荒经》,这几个部分从内而外,由近及远,组成《山海经》中完整的世界格局。

除了我们熟知的异兽和神话传说,《山海经》中还有很多关于上古时期的山川地理、物产分布、异国的风土人情、部落风俗等记载和描写,至今尚有很多未解之谜。

美国学者墨兹曾按照《山海经》中的《东山经》、《海外东经》和《大荒东经》三章的内容在现实生活中探索。

结果发现美国中部和西部的落基山脉、内华达山脉、喀斯喀特山脉、海岸山脉的太平洋沿岸与《东山经》记载的四条山系走向、山峰、河流走向、动植物、山与山的距离完全吻合。

很难说,关于脚下的这片土地,几千年前的祖先比现在的我们要了解得还要多。

02

我怕你不知道它可以有多美

相传,《山海经》最初有图,后来失传。

东晋诗人陶渊明在《读十三首》中就曾写到:

“泛览周王传,流观山海图。”

可以猜测,《山海经》成书之初,可能就是图文并茂的。

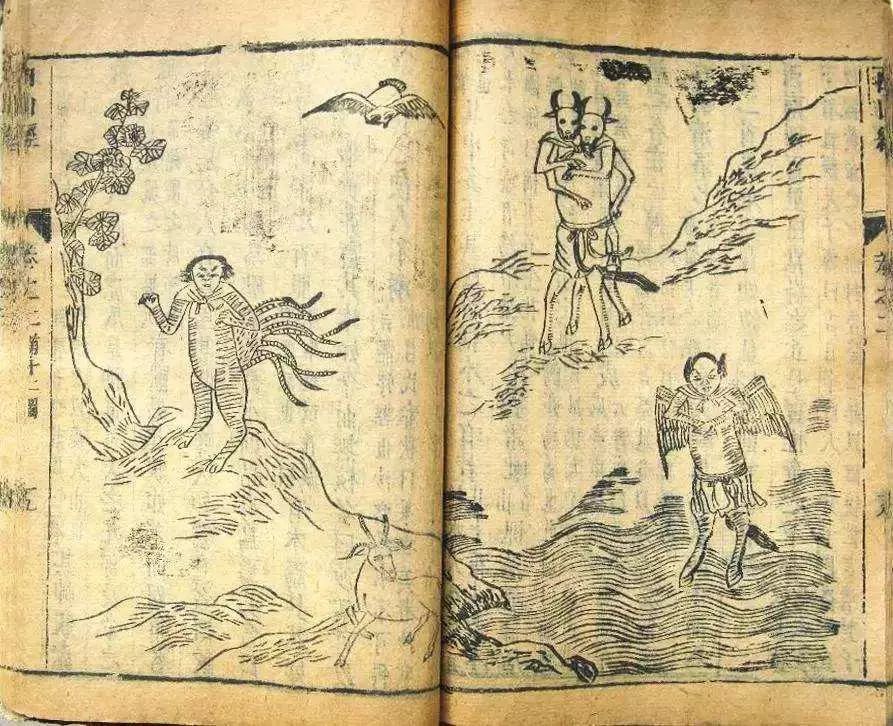

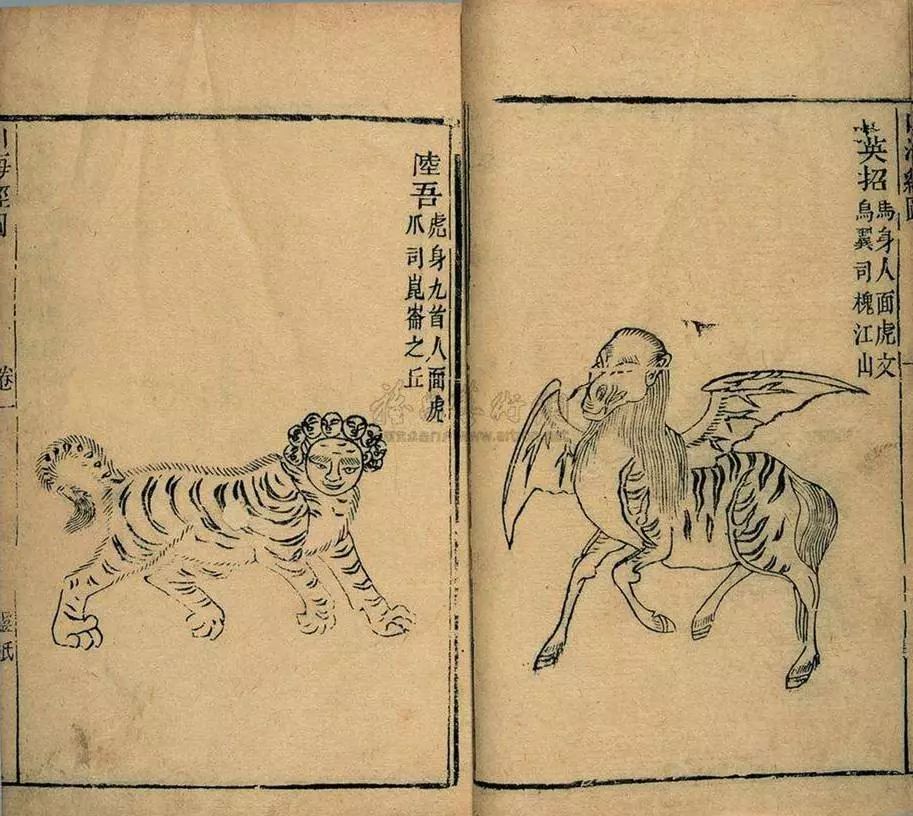

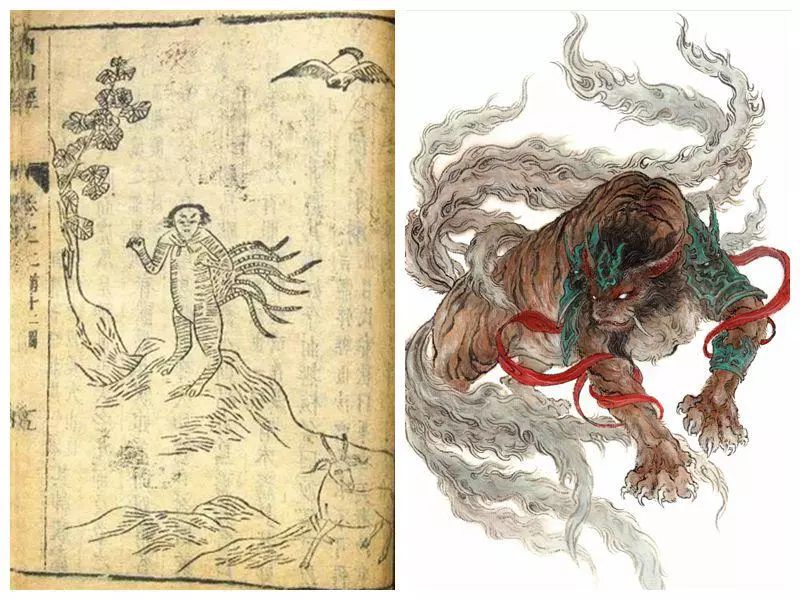

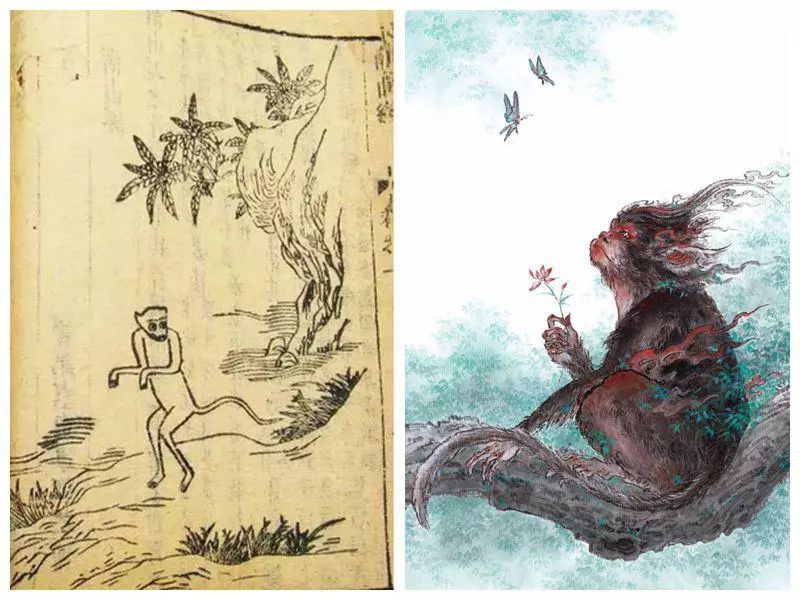

现今能看到的“山海图”大多是由明清画师根据原文所画,流传最广的版本主要是明代蒋应镐、武临父绘的《山海经》。

明代胡文焕编的《山海经图》,以及清代吴任臣注的《增补绘像山海经广注》 ,这些画虽粗犷质朴,却很大程度的再现了上古先民对于那个世界天真的想象与探索。

明代蒋应镐版本的《山海经》插图

清代吴任臣版本的《山海经》插图

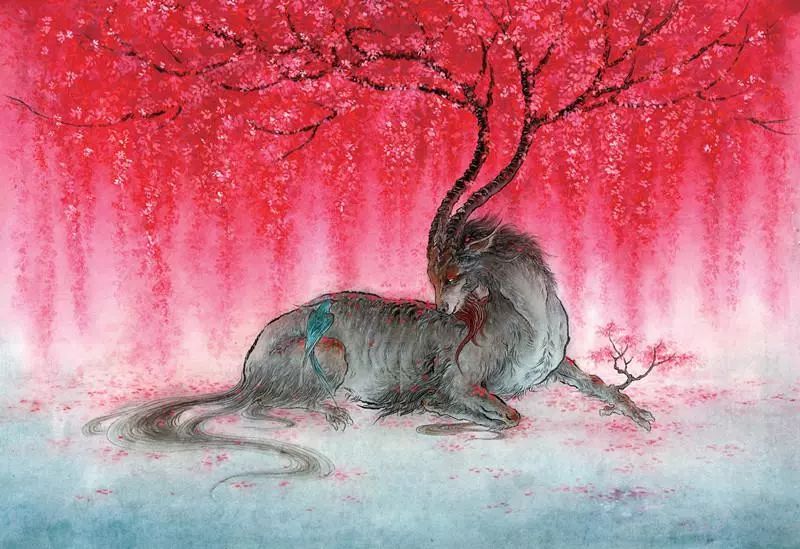

而在《观山海》中,这些异兽不再是简单的线条拼凑,

作者杉泽融入了当代的审美,用细腻柔美的笔触,将其绘成一个个栩栩如生的动物形象,或凶猛,或灵动,或温柔。

杉泽笔下望蝴蝶的狌狌。

“像人类有什么好,也会寂寞和烦恼。”

小憩的葱聋“你是不是也飞累了,在我身上停下休息吧,我帮你遮阳好不好。”

莲花中的蛇身人面神

“忘却人间的悲欢离合,清洁勇敢如新生”

它们有灵魂,有情感,甚至人性。仿佛每一个异兽的背后都有一段属于自己的故事,哪怕说不上来是什么,但却足够读者想象。

我想,如果生命有形态,大概就是这个样子了。

03

它让我们看到了传统文化蕴藏的更多可能性

中华文化的生命力不仅在于它的古色古香、连绵传承,更在于它生生不息的活力,接纳与深思的求变精神。

《观山海》就是对传统文化开拓创新的一次勇敢尝试,试图用年轻人喜闻乐见的方法,给即将被时间冲刷殆尽的优秀传统文化注入新时代的生命力。

让更多的年轻人愿意走近它们,从而去关注和了解传统文化中所蕴藏的无穷魅力。

正如知名科普达人博物君评价这本书时所说:“本书的绘画作者为《山海经》的异兽们绘制的画像极为精美,富有艺术性和想象力。

更可贵的是,本书不仅是画集,还有大量对《山海经》的注解文字,为现代读者了解这部奇书提供了多方位的帮助。”

国家博物馆讲解员河森堡则在看过本书后评价:“对华夏先民来说,从来就不缺乏恢宏浪漫的想象,《山海经》的存在就是证据。

今天,一个才华横溢的作者,用这本《观山海》为我们展现了他心中的答案。”

观山海无边,感万物有灵。这一路,我们邀你同行。

东临神舟,以观山海。

《观山海》限量发售

这是你值得拥有它的四个理由——

它重塑了我们关于“山海经异兽”印象

唤起我们失落的想象力

《观山海》的作者杉泽是一个阳光帅气的四川男孩,自小就对中国历史中的鬼怪传说有着浓厚的兴趣。

研究生毕业后的他,并没有急于找工作,而是选择将更多的时间和精力投注于自己真正喜爱的事情上——研究志怪传说,至今已有3年多的时间。

在他翻阅相关古籍的过程中,发现书中描绘的异兽总会有一个固有的形象。

“说一个怪兽吃人,人们潜意识里会认为它一定是青面獠牙,十分恐怖的。但它不可能一天二十四个小时都在吃人吧,在他不吃人的时候会是样子的呢?他开心的时候什么样?难过的时候又是什么样?”

杉泽认为,这些异兽在前人构建固有的视角下,仍有着丰富的想象空间与角度,可进行多种新的创作尝试。

于是,他选择从唯一一个现存的,相对具有完整体系的中国古代神话传说的文献参考——《山海经》入手。

结合、参考《山海经注释》《中国神怪大辞典》等各种相关材料,发挥想象,将其中文字描写的几百种异兽,绘制成一幅幅精美生动的画作。

左图为明代蒋应镐、武临父所绘陆吾,

右图为杉泽所绘陆吾形象

左图为明代蒋应镐、武临父所绘狌狌,

右图为杉泽所绘狌狌形象

左图为清代吴任臣所绘九尾狐形象,

右图为杉泽所绘九尾狐形象

它为我们了解中国优秀文化提供了一个新的视角

《观山海》虽然是对《山海经》异兽的全新创作,但绝不是随心所欲的胡来,而是尊重传统下的再创造。

比如“九凤”这一形象的创作思路,《山海经》中的九凤,被认为是中国古代神话九头神鸟的原型,所以起初,杉泽按照自己的理解,将九凤的羽毛设计成金色。

然而,其后他翻阅其他古籍文献的过程中了解到,战国时期流行阴阳五行学说,楚国地处南方,主火,崇尚红色,所以作为楚国神鸟的九凤,羽毛为红色显然更合适一些,于是他就对之前的作品做了修改。

杉泽所绘九凤

杉泽说,《观山海》的创作并不是整体的打碎重建,而是在尊重上古先民创作的基础上,去从一个新的角度去审视和解读。

而这个角度,就是要符合当下这个时代的特质,加入现代人的想法和理解,试图让而更多的人从这本书中找寻属于这个时代的共鸣、对优秀的传统文化达成一种新的共识。

它可以作为后人了解我们这个时代文明的参考,待到几百年后,甚至几千年后,那时的人们可以通过这部作品,对当今的社会风貌有所了解和认识。

它是“上到九十九,

下到刚会走”都能读懂的书

这么说虽然有些夸张,但这本《观山海》确实是少有的既能看懂文字,又能“读出声”的《山海经》通俗读本。

为了让《观山海》兼具知识性,杉泽邀请了同样热衷钻研志怪文献的好友梁超,为图画配上严谨通俗的文字。

在撰写本书的过程中,梁超不仅参考了郭璞、袁珂先生等人的《山海经》校译版本,还多方参阅古典书籍,做了大量的故事延伸,补充了许多新奇有趣的知识。

关于原文中大量令很多读者困惑的生僻字,细心的他还做了汉音标注,力求做到知识的全面严谨和语言的简明生动,读者再也不会感受到“只知其兽,不识其名”的尴尬了。

它装帧典雅精致,

是轻奢文艺之选

为了展现本书的恢弘与大气,我们特意采用内外双封的封面,书名“观山海”三个字也做了烫金处理。