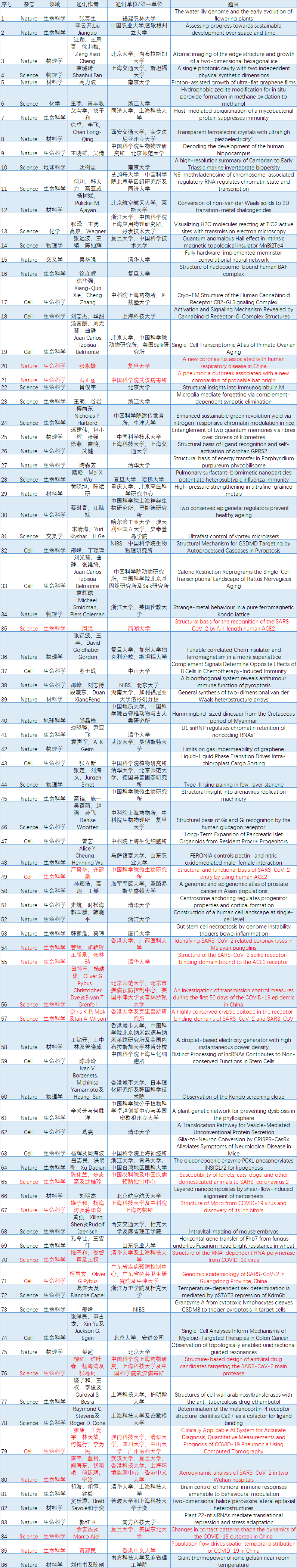

截止2020月5月1日,中国学者在

Cell

,

Nature

及

Science

发表了共计86项研究成果,在生命科学,材料学,化学等领域取得重大进展,iNature系统总结了这些研究成果:

按

杂志

来划分:

Cell

发表了15篇,

Nature

发表了45篇,

Science

发表了26篇;

按是否有

合作单位

划分:其中有32篇文章由独立的一个通讯单位完成,54篇是多单位共同通讯完成的,其中有34篇是中外多单位共同通讯完成的,20篇是国内

多单位共同通讯完成;

按

领域

来划分:材料科学有9篇,地球科学2篇,化学2篇,交叉学2篇,生命科学61篇(新冠肺炎的有17篇),物理学10篇;

按

单位

来划分(文章数目大于6):中国科学院22篇,

上海科技大学10

篇,

清华大学10篇,

复旦大学8篇,

浙江大学6篇,

北京大学6篇;

按

通讯作者

来分(大于1篇CNS):饶子和4篇,邵峰3篇,王权,刘光慧,曲静,张远波等都是2篇

;

最后,由于文章较多,如有错误,请及时向iNature反映,方便我们进一步纠正。

1.截至2020年5月1日,中国学者在CNS发表了86篇文章,具体的单位列表如下:

2.文章列表如下(红色字体的为新冠领域相关的文章):

3.所有文章解析列表

【1】2020年1月1日,中国农业大学李云开及密歇根州立大学Liu Jianguo共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Assessing progress towards sustainable development over space and time

”的研究论文,该研究开发和测试系统的方法,以量化中国在国家和国家以下各级实现17个SDG的进展。

总而言之,这项研究提供了国家和国家以下各级所有17个可持续发展目标的时间可持续性评估。 因此,本文概述的方法对中国的监测工作具有价值。

该方法也可能为分析其他国家以及地方乃至全球层面的可持续发展目标进展的时空模式奠定基础

。最后,该文章被选为最新一期

Nature

的封面文章(

点击阅读

);

【2】2020年1月1日,北京大学江颖,王恩哥,徐莉梅及美国内布拉斯加大学林肯分校Zeng Xiao Cheng共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Atomic imaging of the edge structure and growth of a two-dimensional hexagonal ice

”的研究论文,该研究利用高分辨qPlus型原子力显微镜技术,

首次在实验上证实了二维冰的存在,并以原子级分辨率拍到了二维冰的形成过程,揭示其特殊的生长机制(

点击阅读

);

【3】2020年1月2日,上海交通大学袁璐琦及美国斯坦福大学的Shanhui Fan共同通讯在

Science

在线发表题为“

A single photonic cavity with two independent physical synthetic dimensions

”的研究论文,该研究在实验上证实了高维度的、复杂的物理效应能够通过构建多个合成维度、于一个简单的光学系统中被实现和研究,从而大大丰富了合成维度概念的应用前景。同时,这些物理效应也能被用来寻求多样的光场操控的可能性。总而言之,

可以利用多个同时合成维数的概念在简单的系统中研究高维物理(

点击阅读

)。

【4】

2020年1月8日,南京大学高力波团队在

Nature

在线发表题为“

Proton-assisted growth of ultra-flat graphene films

”的研究论文,

该研究开发了一种质子辅助化学气相沉积方法来生长无褶皱的超平滑石墨烯薄膜。

质子渗透方法和重组形成氢的方法还可以减少在传统的石墨烯化学气相沉积过程中形成的褶皱。一些褶皱由于范德华相互作用的解耦以及可能到生长表面的距离增加而完全消失。

总而言之,通过质子辅助化学气相沉积法生长的石墨烯薄膜应在很大程度上保留其固有性能,

该研究方法应易于推广到其他用于应变和掺杂工程的纳米材料(

点击阅读

)。

【5】

2020年1月10日,浙江大学王亮及肖丰收共同通讯在

Science

在线发表题为“

Hydrophobic zeolite modification for in situ peroxide formation in methane oxidation to methanol

”的研究论文,该研究报道了

一种催化剂系统

,该系统

产生并浓缩过氧化氢以立即与甲烷反应

。

疏水涂层的沸石使过氧化物保持在金和钯的活性位附近,然后进入的甲烷被选择性地氧化成甲醇。

总而言之,在甲烷转化率为17.3%时,甲醇选择性达到92%,相当于甲醇生产率高达每克AuPd每小时91.6毫摩尔。

这项工作代表了将甲烷直接活化应用以生产有价值的产品的重要一步(

点击阅读

)。

【6】

2020年1月15日,同济大学戈宝学及上海科技大学饶子和共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Host-mediated ubiquitination of a mycobacterial protein suppresses immunity

”的研究论文,该研究发现宿主E3泛素连接酶ANAPC2(后期促进复合物/环体的核心亚基)与分枝杆菌蛋白Rv0222相互作用,并促进赖氨酸11连接的泛素链对Rv0222的赖氨酸76的附着,从而抑制促炎细胞因子的表达。

总而言之,

该研究发现确定了结核分枝杆菌用来抑制宿主免疫力的一种以前未被认识的机制,并提供了与开发针对结核分枝杆菌的有效免疫调节剂有关的见解(

点击阅读

)。

【7】

2020年1月15日,西安交通大学

徐卓

,李飞及宾夕法尼亚州立大学Chen Long-Qing共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Transparent ferroelectric crystals with ultrahigh piezoelectricity

”的研究论文,该研究

提出了通过铁电领域工程实现高透明性和压电性的范例,

该研究的透明铁电晶体有望能够为广泛的混合设备应用提供一条途径,例如医学成像,自能量收集触摸屏和隐形机器人设

备(

点击阅读

)。

【8】

2020年1月15日,中国科学院生物物理研究所王晓群及北京师范大学吴倩共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Decoding the development of the human hippocampus

”的研究论文,该研究

使用单细胞RNA测序,并通过测序(ATAC–seq)分析来测定转座酶可接近的染色质,以说明发育中的人类海马的细胞类型,细胞线性,分子特征和转录调控。

总而言之,

这些数据为了解人类海马的发育提供了蓝图,也为调查相关疾病提供了工具(

点击阅读

)。

【9】

2020年1月16日,国际顶尖学术期刊

Science

杂志以研究长文

(Research Article)

形式在线发表了

南京大学

、

中国科学院南京地质古生物所

樊隽轩

教授、

沈树忠

院士等题为:

A high-resolution summary of Cambrian to Early Triassic marine invertebrate biopersity

的研究论文。该研究利用

古生物大数据

、

超算

和

遗传算法

等全新的方法和手段,

基于化石记录重现了生命演化历史,改变了当前对古生代海洋生物多样性演化的认知

。对于这一研究成果,国际顶尖学术期刊

Nature

发表评论文章盛赞该论文:

中国古生物学家以惊人的细节绘制了3亿年的地球历史(

点击阅读

)。

【10】

2020年1月16日,芝加哥大学何川,中国科学院北京基因组研究所韩大力及同济大学高亚威共同通讯在

Science

在线发表题为“

N6-methyladenosine of chromosome-associated regulatory RNA regulates chromatin state and transcription

”的研究论文,该研究表明

在小鼠胚胎干细胞中敲除m6A催化蛋白Mettl3或核识别蛋白Ythdc1会增加染色质的可及性,并以m6A依赖性方式激活转录。

该研究发现METTL3在染色体相关的调控RNA(carRNA)上沉积了m6A修饰,包括启动子相关的RNA,增强子RNA和重复RNA。 总的来说,该研究结果表明,

carRNA上的m6A可以全局调节染色质状态和转录(

点击阅读

)。

【11】

2020年1月22日,北京航空航天大学材料科学与工程学院杨树斌及美国莱斯大学材料科学与纳米工程系Pulickel M. Ajayan共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Conversion of non-van der Waals solids to 2D transition-metal chalcogenides

”的研究论文,该研究

报道了一种以工业规模生产稳定的2D材料的方法,这是将其推向市场的关键步骤。

研究人员预计,

具有良好特征的所得过渡金属硫属化物层将在电子,能量存储和转换方面具有广泛的应用(

点击阅读

)。

【12】

2020年1月24日,浙江大学张泽,王勇,中国科学院上海应用物理研究所高嶷及丹麦技术大学Wagner共同通讯在

Science

在线发表题为“

Visualizing H2O molecules reacting at TiO2 active sites with transmission electron microscopy

”的研究论文,该研究在环境透射电子显微镜中,

首次在原子尺度观察到催化剂活性位点上水分子的吸附活化和反应。

这对于揭示催化机理、进而设计更好的催化剂有着重要意义(

点击阅读

)。

【13】

2020年1月23日,复旦大学物理学系张远波、王靖和中国科学技术大学物理系陈仙辉合作在

Science

在线发表题为“

Quantum anomalous Hall effect in intrinsic magnetic topological insulator MnBi2Te4

”的研究论文,该研究

首次通过实验在本征磁性拓扑绝缘体锰铋碲(MnBi2Te4)中观测到量子反常霍尔效应。

该研究将为未来本征材料体系中拓扑物理的研究开辟新思路(

点击阅读

)

。

【14】启用忆阻器的神经形态计算系统提供了一种快速且节能的方法来训练神经网络。但是,卷积神经网络(CNN)是最重要的图像识别模型,尚未完全使用忆阻器交叉开关在硬件上实现。此外,由于器件的产量低,变异大和其他不理想的特性,因此获得与软件相兼容的结果是非常具有挑战性的。2020年1月29日,清华大学吴华强团队在

Nature

在线发表题为“

Fully hardware-implemented memristor convolutional neural network

”的研究论文,该研究报告了为实现CNN而制造的高产量,高性能且均匀的忆阻器交叉开关阵列,该阵列集成了八个2048个单元的忆阻器阵列,以提高并行计算效率。此外,该研究提出了一种有效的混合训练方法,以适应设备缺陷并提高整体系统性能。

该研究将为深度神经网络和边缘计算提供可行的基于忆阻器的非冯·诺依曼硬件解决方案。

【15】哺乳动物SWI / SNF家族的染色质重塑蛋白BAF和PBAF调节染色质的结构和转录,其突变与癌症有关。2020年1月30日,复旦大学徐彦辉团队在

Science

在线发表题为“

Structure of nucleosome-bound human BAF complex

”的研究论文,该研究

获得了

3.7Å分辨率

的核小体结合的人BAF的冷冻EM结构,揭示了核小体被碱基和ATPase模块夹在中间,后者被肌动相关蛋白(ARP)模块桥接。

该研究为人类BAF复合物的亚基组织和核小体识别提供了结构上的见识。

【16】选择性靶向CB2的药物有望治疗神经退行性疾病,炎症和疼痛,同时避免CB1介导的精神副作用。对CB2激活和信号转导的机制了解甚少,但对药物设计至关重要。

2020年1月30日,中科院上海药物所徐华强等

在

Cell

在线发表题为“

Cryo-EM Structure of the Human Cannabinoid Receptor CB2-Gi Signaling Complex

”的研究论文,该研究报告了绑定到激动剂WIN 55,212-2的人类CB2-Gi信号复合物的冷冻EM结构。3D结构揭示了WIN 55,212-2的结合模式和用于将CB2激动剂与拮抗剂区分开的结构决定簇。具有计算对接结果的进一步结构分析

揭示了CB2和CB1之间在受体激活,配体识别和Gi耦合方面的差异。

这些发现有望促进针对大麻素系统的药物的发现。

【17】

2020年1月30日,上海科技大学刘志杰及华甜共同通讯

在

Cell

在线发表题为“

Activation and Signaling Mechanism Revealed by Cannabinoid Receptor-Gi Complex Structures

”的研究论文,该研究

揭开了大麻素受体CB1和CB2分别处于拮抗状态、中间态及激活态的神秘面纱,对大麻素系统的认知又迈出了坚实的一大步。同时,

该研究还揭示了CB2受体获得高选择性配体的分子机制,为针对CB2的免疫类新药设计提供了更加精确的分子模型和理论基础。

【18】2020年1月30日,北京大学汤富酬与中国科学院动物研究所刘光慧、曲静、美国索尔克(Salk)研究所Juan Carlos Izpisua Belmonte共同通讯在Cell在线发表题为“

Single-Cell Transcriptomic Atlas of Primate Ovarian Aging

“的研究论文(封面文章),该研究利用高精度单细胞转录组测序技术首次绘制了食蟹猴卵巢的单细胞衰老图谱,同时利用人类卵巢细胞研究体系,发现增龄伴随的抗氧化能力的下降是灵长类卵巢衰老的主要特征之一。

【19】

福建农林大学张亮生团队

题为“The water lily genome and the early evolution of flowering plants”的研究论文。该研究获得了蓝星睡莲的高质量基因组,并通过其基因组与转录组结果展示了早期被子植物的进化特点和特征;同时解析了睡莲的花器官发育和花香花色调控基因,对园艺植物分子育种等应用具有重要参考价值(

点击阅读

)。

【20】

2020年2月3日,复旦大学张永振团队在

Nature

在线发表题为“

A new coronavirus associated with human respiratory disease in China

”的研究论文,该研究报告了一名在

海鲜市场上工作的患者

,该患者于2019年12月26日入住武汉市中心医院,患有

严重的呼吸系统综合症

,包括发烧,头晕和咳嗽。支气管肺泡灌洗液样品的基因组RNA测序,鉴定了一种新型的RNA冠状病毒,在此称为为WH-Human-1冠状病毒(也是后面称为的2019-CoV)。对完整病毒基因组(29,903个核苷酸)的系统进化分析表明,

该病毒与一组SARS样冠状病毒最相似(89.1%核苷酸相似性)

。2019-nCoV和SARS-CoV RBD结构域之间氨基酸序列的高度相似性和预测的蛋白质结构表明,

2019-nCoV可能有效地利用人ACE2作为细胞进入受体,潜在地促进了人与人之间的传播。

2019-nCoV与蝙蝠冠状病毒最密切相关,甚至在nsp7和E蛋白中与Bat-SL-CoVZC45表现出100%的氨基酸相似性。 因此,

这些数据表明蝙蝠可能是2019-nCoV的宿主。

但是,由于首次报告该病时市场上有多种动物在出售,因此需要更多的工作来确定2019-nCoV的天然宿主和中间宿主(

点击阅读

)。

【21】

2020年2月3日,中国科学院武汉病毒所

石正丽团队在

Nature

在线发表题为“

A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin

”的研究论文,该

认为蝙蝠才是最有可能的携带2019-nCoV病毒的野生动物(

点击阅读

)。

【22】2020年2月6日,北京大学肖俊宇团队在

Science

发表题为“

Structural insights into immunoglobulin M

”的研究论文,该研究报道了与J链和pIgR胞外域复合的人IgM Fc区的冷冻电子显微镜结构。IgM-Fc五聚体不对称形成,类似于带有缺失三角形的六边形。IgM-Fc的尾巴包装成淀粉样结构以稳定五聚体。J链封住尾翼组件,并桥接IgM-Fc与pIgR之间的相互作用,该相互作用经历了较大的构象变化,从而与IgM–J复合物接合。

这些结果为IgM的功能提供了结构基础(

点击阅读

)。

【23】2020年2月6日,浙江大学王朗及谷岩共同通讯在

Science

发表题为“

Microglia mediate forgetting via complement-dependent synaptic elimination

”的研究论文,该研究报道了健康成年小鼠海马中的小胶质细胞吞噬了突触成分。小胶质细胞的减少或小胶质细胞吞噬作用的抑制可防止遗忘和“印记”细胞的分离。

通过引入CD55抑制补体途径,特别是在engram细胞中,该研究进一步证明了小胶质细胞以补体和活性依赖性方式调节遗忘。此外,

小胶质细胞参与神经发生相关和神经发生无关的记忆退化。

在一起,该研究结果表明小胶质细胞依赖补体的突触消除是潜在的遗忘远程记忆的机制

(

点击阅读

)。

【24】2020年2月6日,中国科学院遗传发育所傅向东及牛津大学Nicholas P. Harberd共同通讯在

Science

发表题为“

Enhanced sustainable green revolution yield via nitrogen-responsive chromatin modulation in rice

”的研究论文,该研究发现氮状态通过组蛋白的修饰影响染色质功能,在该

过程中,转录因子NGR5将PRC2募集到目标基因。这些基因中的一些调控分蘖,例如,随着氮含量的增加,植物将产生更多的分蘖。

NGR5由蛋白酶体破坏调节并介导激素信号传导。

NGR5水平的增加可以推动水稻分蘖和产量的增加,而无需增加富氮肥料

(

点击阅读

)。

【25】

2020年2月12日,中国科学技术大学潘建伟、包小辉及张强共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Entanglement of two quantum memories via fibres over dozens of kilometres

”的研究论文,该研究在量子中继与量子网络方向取得重大突破。该研究通过发展高亮度光与原子纠缠源、低噪高效单光子频率转换技术和远程单光子精密干涉技术,

成功地将相距50公里光纤的两个量子存储器纠缠起来,为构建基于量子中继的量子网络奠定了基础(

点击阅读

)。

【26】

2020年2月19日,上海科技大学徐菲,上海交通大学雷鸣和武健共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Structural basis of ligand recognition and self-activation of orphan GPR52

”的研究论文,

该研究介绍了人类GPR52在无配体和Gs耦合状态下的高分辨率结构。

结构表明,细胞外环2占据了正构结合袋,并作为内置的激动剂起作用,赋予GPR523高水平的基础活性。当在没有外部激动剂的情况下将Gs偶联至GPR52时,将达到完全激活状态。该受体还具有配体结合的侧袋。

对GPR52的结构和功能的这些见解可以增进我们对其他自激活GPCR的理解,能够鉴定内源和工具配体,并指导靶向GPR52的药物发现工作(

点击阅读

)。

【27】

2020年2月19日,清华大学隋森芳院士团队在

Nature

在线发表题为“

Structural basis of energy transfer in Porphyridium purpureum phycobilisome

”的研究论文,该研究报道了来自Porphyridium purpureum的14.7MDa藻胆体的半电子体形状的冷冻电子显微镜结构。该模型揭示了接头蛋白如何影响发色团的微环境,并表明接头蛋白的芳香氨基酸与发色团的相互作用可能是微调发色团能量状态的转移以确保有效单向的关键因素(

点击阅读

)。

【28】2020年2月21日,复旦大学陆路及哈佛大学Mei X. Wu共同通讯在

Science

在线发表题为“

Pulmonary surfactant–biomimetic nanoparticles potentiate heterosubtypic influenza immunity

”的研究论文,该研究合成了包裹2',3'-环鸟苷一磷酸-腺苷一磷酸(cGAMP)的肺表面活性剂(PS)-仿生脂质体。

佐剂(PS-GAMP)通过模拟病毒感染的早期阶段而不会伴随过度炎症,从而大大增强了流感疫苗诱导的小鼠体液和CD8 + T细胞免疫应答

。经PS-GAMP佐剂的H1N1疫苗鼻内免疫后两天,针对远处的H1N1和异型H3N2,H5N1和H7N9病毒,至少维持了6个月的交叉保护,同时维持了肺部驻留记忆CD8 + T细胞。

然后在雪貂中验证佐剂的功效:

当缺少Sting的肺泡上皮细胞(AEC)或间隙连接被阻断时,体内PS-GAMP介导的佐剂作用被基本消除

。因此,AEC在配置异型免疫中起着关键作用(

点击阅读

)。

【29】2020年2月24日,重庆大学黄晓旭与北京高压科学研究中心陈斌研共同通讯在

Nature

在线发表题为“

High-pressure strengthening in ultrafine-grained metals

”的研究论文,该研究

首次将地球科学研究领域的高压实验方法引入到了纳米材料研究中,创造性地解决了纳米材料强度表征的技术难题,首次报道了晶粒尺寸在10纳米以下的纳米纯金属的强化现象。

总而言之,该研究将会进一步刷新人们对纳米材料强化中临界晶粒尺寸现象的认识,

重新激发通过调控材料的晶粒尺寸和微观结构获得超强金属的探索(

点击阅读

)。

【30】

2020年2月26日,中国科学院上海神经生物研究所蔡时青及巴斯德研究所江陆斌共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Two conserved epigenetic regulators prevent healthy ageing

”的研究论文,

该研究让我们看到了实现“健康老龄化”的可能。

该研究在秀丽隐杆线虫中的全基因组RNA干扰筛选揭示了衰老的保守的表观遗传负调节蛋白,提示了实现健康衰老的可能方法(

点击阅读

)。

【31】

2020年2月28日,哈尔滨工业大学宋清海,澳大利亚国立大学Yuri Kivshar及史泰登岛学院Li Ge共同通讯在

Science

在线发表题为“

Ultrafast control of vortex microlasers

”的研究论文,该研究

介绍了基于钙钛矿的涡旋微激光,并演示了它们在室温下超快全光切换中的应用。

该研究结果提供了一种方法,该方法打破了长期以来在低能耗和高速纳米光子学之间的权衡取舍,推出了可在太赫兹频率下切换的涡旋微激光(

点击阅读

)。

【32】2020年2月27日,NIBS的邵峰及中国科学院生物物理研究所丁璟珒共同通讯在

Cell

在线发表题为“

Structural Mechanism for GSDMD Targeting by Autoprocessed Caspases in Pyroptosis

”的研究论文,该研究显示了产生p10产物的特定于位点的caspase-4 / 11自动加工,对于裂解GSDMD和诱导焦亡是必需的和足够的。总而言之,该研究揭示了胱天蛋白酶的前所未有的底物靶向机制。

疏水界面为开发对焦磷酸半胱氨酸蛋白酶特异性的抑制剂提供了额外的空间

(

点击阅读

)。

【33】2020年2月27日,中国科学院动物研究所刘光慧,曲静,中国科学院北京基因组研究所张维绮及

Salk研究所Juan Carlos Izpisua Belmonte共同通讯在

Cell

在线发表题为“

Caloric Restriction Reprograms the Single-Cell Transcriptional Landscape of Rattus Norvegicus Aging

”的研究论文,该研究跨经历衰老和CR的各种大鼠组织建立了全面的单细胞转录组图谱

该研究工作提供了与哺乳动物衰老和CR相关的多组织单细胞转录环境,加深了我们对CR作为强力保护性干预的了解,并揭示了代谢干预如何作用于免疫系统以改变衰老过程

(

点击阅读

)。

【34】2020年3月4日,浙江大学袁辉球,Michael Smidman及英国伦敦大学Piers Coleman共同通讯在

Nature

在线发表题为"

Strange-metal behaviour in a pure ferromagnetic Kondo lattice

"的研究论文,该研究提供的证据表明,

纯铁磁性的Kondo 晶格 CeRh6Ge4在压力诱导的QCP下变成了奇异金属。

在压力下的比热和电阻率的测量结果表明,铁磁转变被连续抑制到零,从而揭示了QCP是一种奇异金属。总而言之,该研究结果为铁磁量子临界性的研究开辟了方向,并为奇异金属现象建立了替代环境。最重要的是,

铁磁QCP处的奇异金属行为表明,量子纠缠(而不是反铁磁性的破坏)是奇异金属行为变化的共同驱动力(

点击阅读

)。

【35】

2020年3月4日,西湖大学周强团队在Science在线发表题为“

Structural basis for the recognition of the SARS-CoV-2 by full-length human ACE2

”的研究论文,该研究利用冷冻电镜技术成功解析了此次新冠病毒的受体——ACE2的全长结构,这是世界上首次解析出ACE2的全长结构(

点击阅读

)。

【36】

2020年3月4日,复旦大学张远波,加州大学伯克利分校王丰及斯坦福大学

David Goldhaber-Gordon共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Tunable correlated Chern insulator and ferromagnetism in a moiré superlattice

”的研究论文,该研究报告

在ABC-TLG / hBN莫尔条纹超晶格中相关Chern绝缘子的实验观察。

霍尔电阻在h / 2e^2(其中h是普朗克常数,e是电子上的电荷)处得到了很好的量化,对于超过0.4特斯拉的磁场,其C = 2。相关的Chern绝缘子是铁磁性的,在零磁场下表现出明显的磁滞现象和大的异常Hall信号。

该研究在零磁场下发现C = 2的Chern绝缘子应该会为在几乎平坦且在拓扑上不平凡的莫尔微带中发现相关的拓扑状态(可能是拓扑激发)提供机会(

点击阅读

)。

【37】

2020年3月5日,中山大学苏士成团队在

Cell

在线发表题为“

Complement Signals Determine Opposite Effects of B Cells in Chemotherapy-Induced Immunity

”的研究论文,该研究

通

过在乳腺癌新辅助化疗前后的患者纵向样本中对B细胞异质性进行单细胞解剖,发现

ICOSL

+

B细胞亚群在化疗后出现。

总而言之,该研究表明

肿瘤治疗重塑了肿瘤中B细胞,并揭示了补体在B细胞依赖性抗肿瘤免疫中的新作用。

同样重要的是,该研究建议CD55作为增强免疫原性化疗功效的有吸引力的治疗靶标(

点击阅读

)。

【38】2020年3月11日,NIBS邵峰及北京大学刘志博共同通讯在

Nature

在线发表题为“

A bioorthogonal system reveals antitumour immune function of pyroptosis

”的研究论文,

该研究建立了一个生物正交化学系统,在该系统中,癌症成像探针苯丙氨酸三氟硼酸酯(Phe-BF3)可以进入细胞,使其去甲硅烷基化并“裂解”包含甲硅烷基醚的设计连接子。

基于Phe-BF3脱甲硅烷基的生物正交系统是化学生物学的强大工具。该研究在该系统上的应用表明,热解诱导的炎症触发了强大的抗肿瘤免疫力,并且可以与检查点封锁协同作用(

点击阅读

)。

【39】

2020年3月11日,湖南大学化学化工学院段曦东及加利福尼亚大学洛杉矶分校Duan XiangFeng共同通讯在

Nature

发表题为“

General synthesis of two-dimensional van der Waals heterostructure arrays

”的研究论文,

该研究报告了在金属过渡金属二卤化物(m-TMDs)和半导体TMD(s-TMDs)之间的二维vdWH阵列的一般合成策略(

点击阅读

)。

【40】

2020年3月11日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所外籍研究员

邹晶梅

(Jingmai K. O’Connor)团队

在

Nature

杂志上发表了题为:

Hummingbird-sized dinosaur from the Cretaceous period of Myanmar

(缅甸白垩纪蜂鸟大小的恐龙)

的研究论文。研究团队宣布他们在缅甸白垩纪琥珀中

发现了一只有史以来已发现的最小的恐龙

(广义恐龙包括鸟类)

。这个发现

对理解恐龙与古鸟类的演化,尤其是小型化动物的形态演化具有重要意义(

点击阅读

)

。

【41】

2020年3月11日,清华大学沈晓骅及尹亚飞共同通讯在

Nature

在线发表题为“

U1 snRNP regulates chromatin retention of noncoding RNAs

”的研究论文,该研究

描述了一种随机,诱变耦合,高通量的方法(mutREL-seq)

。

该研究揭露了U1 snRNP在前体mRNA加工之外的先前未知的作用,并为如何将lncRNAs募集到调节位点以执行与染色质相关的功能提供了分子见解(

点击阅读

)。

【42】2020年3月11日,武汉大学物理科学与技术学院袁声军及英国曼彻斯特曼彻斯特大学物理与天文学系A. K. Geim共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Limits on gas impermeability of graphene

”的研究论文,该研究使用用石墨烯紧密密封的小型单晶容器,显示出

无缺陷的石墨烯是不可渗透的,其精度比以前的实验高八到九个数量级。

该研究工作为

二维材料的不可渗透性提供了重要参考,并且从基本的角度及其潜在应用意义很重要

(

点击阅读

)。

【43】

2020年3月12日,中国科学院植物研究所张立新团队在

Cell

在线发表题为“

Liquid-Liquid Phase Transition Drives Intra-chloroplast Cargo Sorting

”的研究论文,该研究确定了

两个拟南芥锚蛋白STT1和STT2,它们专门介导叶绿体双精氨酸易位(cpTat)途径蛋白到类囊体膜的分选。

STT1和STT2通过其C末端锚蛋白域的相互作用形成独特的异二聚体。cpTat底物与STT络合物的N端固有无序区的结合引起液-液相分离。

因此,

相分离液滴的形成作为叶绿体内蛋白分拣的新机制出现。该研究的发现突出了调节细胞器生物发生的相分离的保守机制(

点击阅读

)。

【44】

2020年3月12日, 清华大学物理系张定、北京师范大学刘海文及德国马普固态研究所Jurgen Smet共同通讯在

Science

在线发表题为“

Type-II Ising pairing in few-layer stanene

”的研究论文,该研究

打破了此前理论的限制,首次在具有高对称性的材料—锡烯薄膜—中观测到了数倍于理论预期的临界磁场,并清晰地观测到了温度逼近绝对零度时临界磁场的发散行为,给出了伊辛超导非常强的证据(

点击阅读

)。

【45】

2020年3月18日,中国科学院微生物研究所高福及施一共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Structural insight into arenavirus replication machinery

”的研究论文,该研究

报告Lassa乳腺病毒(LASV)和Machupo乳腺病毒(MACV)天然状态和启动子绑定形式的聚合酶的近原子分辨率结构。

这些结构显示出与流感病毒和布尼亚病毒聚合酶相似的总体结构,但具有独特的局部特征,包括调节聚合酶活性的砂粒病毒特异性插入域。

值得注意的是,

在不需要通过5'-病毒RNA进行变构激活的情况下,固有地开启了砂粒病毒聚合酶的有序活性位点,这对于流感病毒和布尼亚病毒聚合酶都是必需的

。而且,二聚化可以促进聚合酶活性。

这些发现提高了我们对砂粒病毒复制机制的理解,并为开发抗病毒疗法提供了重要的基础。

总而言之,

该研究提出了由砂粒病毒聚合酶RNA合成的机制的见解。这些发现将有助于更好地理解RNA病毒复制,并为抗病毒药物设计指明新的候选靶标(

点击阅读

)。

【46】

2020年3月20日,中科院上海药物所吴蓓丽,赵强,中科院生物物理所孙飞及复旦大学Denise Wootten共同通讯在

Science

在线发表题为“

Structural basis of Gs and Gi recognition by the human glucagon receptor

”的研究论文,该研究使用冷冻电子显微镜,确定了与胰高血糖素结合的人胰高血糖素受体(GCGR)的结构以及不同类别的异源三聚体G蛋白,Gs或Gi1。这两个结构采用类似的开放式结合腔来容纳Gs和Gi1。GCGR的Gs结合选择性由较大的相互作用界面解释,但与Gs结合相比,特定的相互作用对Gi的影响更大,发现受体细胞内环的构象差异是关键的选择性决定因素。

这些结构与药理学数据相结合,为GCGR激活,多效性偶联和G蛋白特异性提供了重要见识(

点击阅读

)。

【47】

2020年3月19日,中科院上海生化细胞所曾艺团队在

Cell

在线发表题为“

Long-Term Expansion of Pancreatic Islet Organoids from Resident Procr+ Progenitors

”的研究论文,该研究

通过单细胞RNA测序(scRNA-seq)在成年小鼠胰腺中鉴定了先前未知的蛋白C受体阳性(Procr +)细胞群体。

细胞驻留在胰岛中,不表达分化标记,并具有上皮到间充质的过渡特征。通过遗传谱系追踪,

Procr +胰岛细胞在成人体内平衡过程中会经历克隆扩增并产生所有四种内分泌细胞类型。

当以克隆密度培养时,分选出的Procr +细胞(约占胰岛细胞的1%)可以牢固地形成胰岛样的类器官。通过连续传代可以长时间维持指数扩增,而在培养的任何时间点都可以诱导分化。β细胞在分化的胰岛类器官中占主导地位,而α,δ和PP细胞则以较低的频率出现;类器官是葡萄糖反应性和胰岛素分泌的。

在糖尿病小鼠中移植后,这些类器官可以逆转疾病。这些发现表明,成年小鼠胰腺胰岛含有一定数量的Procr +内分泌祖细胞(

点击阅读

)。

【48】2020年3月19日,

Nature

杂志在线发表了

山东农业大学与美国马萨诸塞大学阿默斯特分校

共同完成题为“FERONIA controls pectin- and nitric oxidemediated male–female interaction”的研究论文。

该研究经过长期努力,

成功揭示了被子植物阻止多个花粉管进入胚珠的分子机制。

【49】2020年3月25日,中国科学院微生物研究所严景华及齐建勋共同

通讯在

Cell

在线发表题为“

Structural and functional basis of SARS-CoV-2 entry by using human ACE2

”的研究论文,该研究

利用免疫染色和流式细胞仪检测,确定S1 CTD(SARS-CoV-2-CTD)为SARS-CoV-2中与hACE2受体相互作用的关键区域。随后解决了与hACE2结合的SARS-CoV-2-CTD的2.5Å晶体结构,该结构揭示了总体上与SARS-CoV RBD(SARS-RBD)相似的受体结合模式。

这些数据阐明了病毒的进入和致病机理,并有望激发针对这种新兴病原体的新型靶向治疗(

点击阅读

)。

【50】

2020年3月25日,海军军医大学孙颖浩,高旭及圣路易斯华盛顿大学王艇共同通讯在

Nature

在线发表题为“

A genomic and epigenomic atlas of prostate cancer in Asian populations

”的研究论文,该研究产生并分析了来自中国原发性前列腺癌患者的208份肿瘤组织样品和匹配的健康对照组织的全基因组,转录组和DNA甲基化数据。

这些发现强调了在构建疾病综合基因组图谱时纳入种群背景的重要性(

点击阅读

)。

【51】2020年3月25日,清华大学史航及时松海共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Centrosome anchoring regulates progenitor properties and cortical formation

”的研究论文,该研究在小鼠中显示,将中心体锚定到顶膜可控制皮质RGP的机械性能,从而控制其有丝分裂行为以及皮质的大小和形成。总之,

这些结果表明中心体在调节神经祖细胞的特征以及哺乳动物大脑皮层的大小和构型方面的作用

(

点击阅读

)。

【52】

2020年3月25日,浙江大学

郭国骥

及

韩晓平

共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Construction of a human cell landscape at single-cell level

”的研究论文,该研究

使用单细胞mRNA测序来确定所有主要人体器官的细胞类型组成,并构建了针对人类细胞景观(HCL)的方案

。该研究揭示了尚未被很好表征的许多组织的单细胞层次结构。

该研究为人类生物学提供了宝贵的资源

(

点击阅读

)。

【53】2020年3月25日,厦门大学韩家淮及莫玮共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Gut stem cell necroptosis by genome instability triggers bowel inflammation

”的研究论文,该研究

报道SETDB1,组氨酸甲基转移酶介导组蛋白H3在赖氨酸9的三甲基化的缺乏参与IBD的发病机理

(

点击阅读

)。

【54】

2020年3月26日,香港大学管轶和广西医科大学胡艳玲共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Identifying SARS-CoV-2 related coronaviruses in Malayan pangolins

”的研究论文,该研究对广西和广东反走私行动中查获的多个穿山甲样本进行检测,并在穿山甲样本中发现了冠状病毒,属于此次新冠病毒的两个亚型,其中一个受体结合域与新冠病毒密切相关。

穿山甲冠状病毒的多个谱系及其与SARS-CoV-2的相似性的发现表明,穿山甲应被视为新型冠状病毒出现的可能宿主,该研究再次强调应禁止交易穿山甲等野生动物(

点击阅读

)。

【55】

2020年3月30日,清华大学王新泉及张林琦共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to the ACE2 receptor

”的研究论文,该研究解析了新冠病毒刺突蛋白受体结合结构域与人受体蛋白ACE2复合物2.45埃的高分辨率晶体结构,准确定位了新冠病毒RBD和受体ACE2的相互作用位点,

揭示了受体ACE2特异性介导新冠病毒细胞侵染的结构基础,为治疗性抗体药物开发以及疫苗的设计奠定了坚实的基础(

点击阅读

)。

【56】

2020年3月31日,北京师范大学田怀玉,北京市疾病预防控制中心杨瑞馥,英国牛津大学Oliver G. Pybus,Christopher Dye及普林斯顿大学Bryan T. Grenfell共同通讯在

Science

在线发表题为“

An investigation of transmission control measures during the first 50 days of the COVID-19 epidemic in China

”的研究论文,该研究

使用独特的数据集,包括病例报告,人员流动和公共卫生干预措施,调查了COVID-19的传播和控制情况。

【57】2020年4月4日,香港大学Chris K. P. Mok及克里普斯研究所Ian A. Wilson共同通讯在

Science

在线发表题为“

A highly conserved cryptic epitope in the receptor-binding domains of SARS-CoV-2 and SARS-CoV

”的研究论文,

该研究确定了CR3022的晶体结构(分辨率为3.1Å),该抗体是先前从恢复期的SARS患者中分离出的中和抗体,与SARS-CoV-2刺突蛋白(S)的受体结合结构域(RBD)形成复合结构。

总的来说,

这项研究提供了对SARS-CoV-2抗体识别的分子见解(

点击阅读

)。

【58】2020年2月5日,香港城市大学王钻开,中国科学院北京纳米能源与纳米系统研究所王中林及美国内布拉斯加大学林肯分校曾晓成共同通讯在

Nature

在线发表题为“

A droplet-based electricity generator with high instantaneous power density

”的研究论文,该研究研

发出水滴发电机,设有类似晶体管的结构,使它的瞬时功率密度较现时类似的水滴发电机增加了数以千倍,并大大提升电能转化效率,有助推动水力发电的科学研究及应对能源危机(

点击阅读

)。

【59】2020年4月6日,中国科学院上海生化细胞所陈玲玲团队在

Cell

在线发表题为“

Distinct Processing of lncRNAs Contributes to Non-conserved Functions in Stem Cells

”的研究论文,该研究报告人类和小鼠胚胎干细胞(ESC)中lncRNAs的不同亚细胞定位。与mESCs相比,

在hESCs的细胞质中定位的lncRNA的比例明显更高

。事实证明,这对于hESC多能性很重要。

这些发现表明,

lncRNA加工和定位是功能快速发展的先前未被充分认识的因素(

点击阅读

)。

【60】2020年3月11日,香港城市大学Ivan V. Borzenets,日本理化研究所Michihisa Yamamoto及韩国科学技术院Heung-Sun共同通讯在

Nature

在线发表题为"

Observation of the Kondo screening cloud

"的研究论文,该研究开发了一种新器件,成功测量近藤云的长度,甚至可以控制近藤云。

其研究成果可以被视为凝聚态物理学范畴的一个里程碑,并且有望为进一步了解多重掺杂系统如高温超导体,带来新启示。

【61】

2020年4月8日,

中国科学院分子植物科学卓越创新中心辛秀芳与美国密歇根州立大学何胜洋

共同通讯在

Nature

在线发表题为“

A plant genetic network for preventing dysbiosis in the phyllosphere

”的研究论文,该研究

构建了“人工合成微生物群”,并通过细菌16S rRNA基因和基因组测序、“无菌植物培养系统”等实验明确了突变体植物的叶际微生群由“正常”变为“失衡且对植物有害”(dysbiotic)的状态并导致叶片发生类似病害的表型。

对植物微生物群稳态机制的研究可以帮助人们将来设计和改变植物微生物群落结构,从而改善植物生长和抗逆等性状,为人类生产和生活服务(

点击阅读

)。

【62】

2020年4月8日,清华大学葛亮团队在Cell在线发表题为“

A Translocation Pathway for Vesicle-Mediated Unconventional Protein Secretion

”的研究论文,该研究

发现了一条调节小泡进入和无信号肽货物分泌的易位途径。

该研究

将TMED10鉴定为许多无信号肽货物分泌及囊泡进入的蛋白质通道

(

点击阅读

)。

【63】2020年4月8日,中国科学院上海神经所杨辉及周海波共同通讯在

Cell

在线发表题为“

Glia-to-Neuron Conversion by CRISPR-CasRx Alleviates Symptoms of Neurological Disease in Mice

”的研究论文,该项研究通过

运用最新开发的RNA靶向CRISPR系统CasRx特异性地在视网膜穆勒胶质细胞中敲低Ptbp1基因的表达,首次在成体中实现了视神经节细胞的再生,并且恢复了永久性视力损伤模型小鼠的视力。

该研究将为未来众多神经退行性疾病的治疗提供一个新的途径

(

点击阅读

)。

【64】

2020年4月8日,,由浙江大学、青岛大学、中国台湾地区中国医药大学以及美国MD安德森癌症中心合作,吕志民,洪明奇,Xu Daqian共同通讯在Nature杂志上在线发表了题为“

The gluconeogenic enzyme PCK1 phosphorylates INSIG1/2 for lipogenesis

”的研究论文,该研究

显示在人类肝细胞癌(HCC)细胞中激活的AKT在Ser90处磷酸化胞浆磷酸烯醇丙酮酸羧激酶1(PCK1)(糖异生中的限速酶)。

该研究发现突出了PCK1的蛋白激酶活性在SREBPs激活,脂肪形成和HCC发生中的重要性

(

点击阅读

)。

【65】

2020年4月8日,

中国农科院哈尔滨兽医研究所陈化兰,步志高及中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所武桂珍共同通讯在

Science

在线发表题为“

Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated animals to SARS–coronavirus 2

”的研究论文,该研究调查了雪貂和与人类密切接触的动物对SARS-CoV-2的易感性。结果表明,

新冠病毒在狗、猪、鸡和鸭子中的复制能力很差,但在雪貂和猫身上能有效复制。

该研究还发现,新冠病毒可通过呼吸道飞沫在猫之间传播。目前仍不明确猫能否将病毒传染给人类,因此猫主人尚无需恐慌

(

点击阅读

)。

【66】2020年4月8日,北京航空航天大学刘明杰团队在

Nature

在线发表题为“

Layered nanocomposites by shear-flow-induced alignment of nanosheets

”的研究论文,

该研究

提出了一种在不混溶的水凝胶/油界面处利用剪切流诱导的二维纳米片排列,来生产具有高度有序的层状结构的纳米复合材料的策略。

研究人员认为,

该策略可以很容易地扩展以对齐各种二维纳米填料,可以应用于各种结构复合材料,并导致高性能复合材料的发展

(

点击阅读

)。

【67】2020年4月9日,上海科技大学饶子和,杨海涛及中科院上海药物所蒋华良共同通讯在

Nature

在线发表题为“

Structure of

M

pro

from COVID-19 virus and discovery of its inhibitors

”的研究论文,该研究

解析了新型冠状病毒关键药物靶点——主蛋白酶(

M

pro

)的高分辨率三维空间结构,并综合利用三种不同的药物发现策略,找到针对新冠病毒的潜在药物

(

点击阅读

)。

【68】

2020年4月10日,西安交通大学黄强,杜克大学Xiling Shen及麻省理工学院Rudolf Jaenisch共同通讯在

Science

在线发表题为“

Intravital imaging of mouse embryos

”的研究论文,该研究该研究开发了可植入的窗口,用于对从E9.5到出生的小鼠胚胎进行成像。

该可移动的活体窗口允许进行操作和高分辨率成像。

这项技术可以与各种组织操作和显微镜方法相结合,以前所未有的时空分辨率研究发育过程(

点击阅读

)。

【69】2020年4月9日,山东农业大学孔令让团队在

Science

发表题为“

Horizontal gene transfer of Fhb7 from fungus underlies Fusarium head blight resistance in wheat

”的研究论文,成功克隆了来源于长穗偃麦草的抗赤霉病主效基因Fhb7(

点击阅读

)。

【70】

2020年4月10日,清华大学饶子和,娄智勇及上海科技大学王权共同通讯

在

Science

题为“

Structure of the RNA-dependent RNA polymerase from COVID-19 virus

”的研究论文,该研究

报告了SARS-Cov-2辅助因子nsp7和nsp8与全长nsp12的cryo-EM结构,分辨率为2.9埃(

点击阅读

)。

【71】

2020年4月16日,广东省疾病预防控制中心柯昌文(广东省公共卫生研究院为第一单位)及牛津大学Oliver G Pybus共同通讯在

Cell

在线发表题为“

Genomic epidemiology of SARS-CoV-2 in Guangdong Province, China

”的研究论文,该研究结合了宏基因组测序和平铺扩增子方法,

从广东受感染的个体中产生了53个基因组。

流行病学和系统发育分析相结合的结果表明,

尽管由于大流行初期病毒遗传变异低,但系统发育聚类尚不确

定。该研究结果表明,

假定的本地传输链的时间,规模和持续时间受到国家出行限制以及该省大规模密集监视和干预措施的约束

。尽管取得了这些成功,但

随着从其他国家进口的病例数量的增加,仍需要在广东进行COVID-19监视(

点击阅读

)。

【72】2020年4月17日,浙江万里学院葛楚天及杜克大学Blanche Capel等人在

Science

在线发表题为“

Temperature-dependent sex determination is mediated by pSTAT3 repression of Kdm6b

”的研究论文,该研究

建立了温度与Kdm6b转录调控之间的因果关系。

该研究显示,

信号转导和转录激活因子3(STAT3)在温暖的雌性产生温度下被磷酸化,与Kdm6b基因座结合,并抑制Kdm6b转录,从而阻断了雄性途径。Ca2 +的流入(STAT3磷酸化的介体)在雌性温度下升高,并充当STAT3激活的温度敏感调节剂(

点击阅读

)。

【73】2020年4月16日,NIBS的邵峰团队在

Science

在线发表题为“

Granzyme A from cytotoxic lymphocytes cleaves GSDMB to trigger pyroptosis in target cells

”的研究论文,该研究

报道自然杀伤细胞和细胞毒性T淋巴细胞通过细胞焦亡杀死

gasdermin

B(GSDMB)阳性细胞。

这项研究建立了

gasdermin

介导的细胞焦亡作为一种杀伤淋巴细胞的细胞毒性机制,可以增强抗肿瘤免疫力(

点击阅读

)。

【74】2020年4月16日,北京大学张泽民,申占龙,安进公司的 Xin Yu及Jackson G. Egen共同通讯在

Cell

在线发表题为“

Single-Cell Analyses Inform Mechanisms of Myeloid-Targeted Therapies in Colon Cancer

”的研究论文,该研究

对来自结直肠癌患者的免疫和基质细胞群进行了scRNA-seq分析,确定了特定的巨噬细胞和常规树突状细胞(cDC)亚群是肿瘤微环境中细胞串扰的关键介体(

点击阅读

)。

【75】

2020年4月22日,北京大学彭超团队在

Nature

在线发表题为”

Observation of topologically enabled unidirectional guided resonances

“的研究论文,该研究理论上提出并通过实验证明了光子晶体平板中的一类共振,该

共振仅向平板的一侧辐射,而另一侧没有反射

。

该研究工作代表了应用拓扑原理来控制光场的典型示例,并且可能会导致高能效的光栅耦合器和天线用于光检测和测距(